В шахматы, а грубая ошибка очень плохой ход. Обычно это вызвано каким-то тактическим недосмотром, будь то со стороны цейтнот, самоуверенность или невнимательность. Хотя грубые ошибки чаще встречаются в любительских играх, все игроки допускают их даже на уровне чемпионатов мира. Хотя грубая ошибка может показаться удачей, предоставление противнику возможности сделать ошибку — важный навык. за доской шахматы.

То, что квалифицируется как «грубая ошибка», а не обычная ошибка, в некоторой степени субъективно. Слабый ход начинающего игрока может быть объяснен отсутствием навыков игрока, в то время как такой же ход от мастера можно назвать промахом. В шахматная аннотация, грубые ошибки обычно помечаются двойным вопросительным знаком «,?? «, после переезда.

Ошибки часто происходят из-за неправильного мыслительного процесса, особенно среди начинающих и начинающих игроков, когда они не принимают во внимание мысли противника. форсирование движений. Особенно, чеки, захватывает, и угрозы нужно учитывать на каждом шагу. Пренебрежение этими возможностями делает игрока уязвимым для простых тактических ошибок.[1]

Одна из техник, которые ранее рекомендовали избегать грубых ошибок, заключалась в том, чтобы записать запланированный ход на протокол, затем взгляните в последний раз перед тем, как сделать это.[2][3] Такая практика не была редкостью даже в гроссмейстер уровень.[4] Однако в 2005 году Международная шахматная федерация (ФИДЕ ) запретил это, вместо этого потребовав, чтобы ход был сделан до записи.[5][6] В Шахматная федерация США также реализовал это правило, вступившие в силу с 1 января 2007 г. (изменение в правиле 15A),[7] хотя это применяется не повсеместно.

Примеры гроссмейстеров

Сильные игроки, даже гроссмейстеры, иногда допускают элементарные промахи.

Михаил Чигорин против Вильгельма Стейница

| а | б | c | d | е | ж | грамм | час | ||

| 8 |

|

8 | |||||||

| 7 | 7 | ||||||||

| 6 | 6 | ||||||||

| 5 | 5 | ||||||||

| 4 | 4 | ||||||||

| 3 | 3 | ||||||||

| 2 | 2 | ||||||||

| 1 | 1 | ||||||||

| а | б | c | d | е | ж | грамм | час |

Белые делают 32-й ход

Это позиция из 23-й игры 1892 Чемпионат мира в Гавана, Куба. Чигорин, играя белыми, лишняя фигура (Steinitz потерял коня за пешку в начале игры), но его слон вынужден оставаться на d6, чтобы защитить ладью на е7 и пешку на h2. В случае победы Чигорин поставил бы вничью и отправил бы на тай-брейк. После 31 … Rcd2 он сыграл 32. Сb4??. Стейниц ответил 32 … Rxh2 + и Чигорин немедленно подал в отставку (в свете слепой свинья 33.Kg1 Rdg2 #), проигрывая матч.[8]

Тигран Петросян против Давида Бронштейна

| а | б | c | d | е | ж | грамм | час | ||

| 8 |

|

8 | |||||||

| 7 | 7 | ||||||||

| 6 | 6 | ||||||||

| 5 | 5 | ||||||||

| 4 | 4 | ||||||||

| 3 | 3 | ||||||||

| 2 | 2 | ||||||||

| 1 | 1 | ||||||||

| а | б | c | d | е | ж | грамм | час |

Белые делают 36-й ход

Позиция на диаграмме здесь возникла в 1956 г. Турнир претендентов в Амстердам. Петросян, играя белыми, имеет явный перевес с сильным рыцари, активный грачи и большая подвижность, в то время как позиция черных перегружена и они практически не могут двигаться. Фактически, Бронштейн (играя черными) последние семь ходов делал только очевидно бесцельные ходы конем Nc6 – d4 – c6 – d4, а теперь сыграл … Nd4 – f5, угрожая ферзю белых, в то время как белые медленно укрепляли свою позицию. Теперь белые могут легко сохранить позиционное преимущество ходом типа 36.Qc7, но не обращая внимания на то, что ферзь был приз, он играл 36. Ng5 ?? и подал в отставку после 36 … Nxd6.

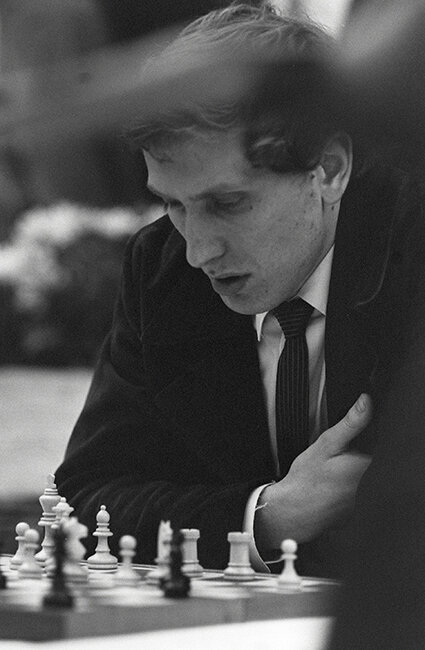

Мигель Найдорф против Бобби Фишера

| а | б | c | d | е | ж | грамм | час | ||

| 8 |

|

8 | |||||||

| 7 | 7 | ||||||||

| 6 | 6 | ||||||||

| 5 | 5 | ||||||||

| 4 | 4 | ||||||||

| 3 | 3 | ||||||||

| 2 | 2 | ||||||||

| 1 | 1 | ||||||||

| а | б | c | d | е | ж | грамм | час |

Черные делают 30-й ход

Эта игра между Мигель Найдорф и Бобби Фишер с 1966 г. Кубок Пятигорского это пример, когда игрок в плохой позиции ломается под давлением. В соответствии с Меднис,[9] Решающая ошибка Фишера произошла в начале партии, и здесь черная пешка на f4 вот-вот упадет. Фишер допустил ошибку 30 … Nd6 ?? сокращая игру. После того, как Найдорф сыграл 31. Nxd6, Фишер подал в отставку потому что после ответа Найдорфа он понял, что 31 … Qxd6 32.Nxb7 выигрывает фигуру, потому что 32 … Rxb7 33.Qc8 + — это вилка который выигрывает ладью на b7, так что белые выигрывают как минимум второстепенная пьеса.

Найдорф прокомментировал ход черных 29 … Rb8: «Нет удовлетворительной защиты. Если 29 … Ba8, то выиграет 30. Nb6 или 30. Qf5. … Мне нужно было выиграть второстепенное. материал (пешка на f4) но это [30 … Nd6? ] решает немедленно. Фишер, деморализованный из-за своего подчиненного положения, не заметил этого простого ».[10]

Виктор Корчной — Анатолий Карпов

| а | б | c | d | е | ж | грамм | час | ||

| 8 |

|

8 | |||||||

| 7 | 7 | ||||||||

| 6 | 6 | ||||||||

| 5 | 5 | ||||||||

| 4 | 4 | ||||||||

| 3 | 3 | ||||||||

| 2 | 2 | ||||||||

| 1 | 1 | ||||||||

| а | б | c | d | е | ж | грамм | час |

Белые делают 39-й ход

Это позиция из 17-й игры 1978 Чемпионат мира между Виктор Корчной, претендент и чемпион мира, Анатолий Карпов. Карпов, играя черными, угрожает помощник по рангу с 39 … Rc1 #. Корчной мог бы предотвратить это, переместив пешку g (но не пешку h, потому что 39.h3 или h4 ведет к 39 … Rc1 + 40.Kh2 Nf1 + 41.Kg1 Nfg3 + 42.Kh2 Rh1 #), давая выход. для своего короля. В серьезном цейтноте Корчной сыграл 39. Ra1 ?? и сдался после 39 … Nf3 +! с форсированным матом после 40. gxf3 Rg6 + 41. Kh1 Nf2 # или 40.Kh1 Nf2 #. Карпов выиграл матч, а затем снова победил Корчного в 1981 году в «Резня в Мерано «.[11][12]

Мюррей Чендлер против Сьюзан Полгар

| а | б | c | d | е | ж | грамм | час | ||

| 8 |

|

8 | |||||||

| 7 | 7 | ||||||||

| 6 | 6 | ||||||||

| 5 | 5 | ||||||||

| 4 | 4 | ||||||||

| 3 | 3 | ||||||||

| 2 | 2 | ||||||||

| 1 | 1 | ||||||||

| а | б | c | d | е | ж | грамм | час |

Белые делают 54-й ход

В этом примере из турнира в Биль в 1987 году игра не закончилась проигрышем для зевака, но привела к досадной рисовать для британского GM Мюррей Чендлер. В позиции диаграммы Чендлер полностью выигрывает. Его противник, Сьюзан Полгар, разыграли хитрую ловушку 53 … Ng8 – h6!?. Чендлер понял, что после 54.gxh6 + Kxh6 у него останется значительная материал преимущество ладья пешка и епископ против голый король. Однако, поскольку слон не может контролировать повышение поле h8, черные сделают ничью, если они смогут заставить своего короля контролировать h8 из-за неправильная ладья пешка крепость. Но Чендлер рассчитывает дальше и понимает, что это он который получит контроль над полем h8 после 55.Kf6 и тем самым выиграет партию.[13]

Поэтому Чендлер сыграл 54. gxh6 + ??, но вместо ожидаемого 54 … Kxh6 Полгар сыграл 54 … Kh8, что привело к почти такой же ситуации с королем, слоном и ладьей против голого короля, которую Чендлер рассчитывал избежать, и небольшой разницей в том, что У белых две ладьи вместо одной, на результат не влияет. Черные контролируют поле h8, их нельзя отогнать или оттеснить, поэтому белые не могут продвинуть свою пешку. После 55.Bd5 Kh7 56.Kf7 Kh8 игроки согласился на ничью.

У Чендлера было множество ходов, которые помогли бы ему сохранить выигрышную позицию, самую быструю по мнению Шреддера. основание стола[14] являются 54.h4 и 54.Bf5.

Александр Белявский vs.Лейф Эрленд Йоханнесен

| а | б | c | d | е | ж | грамм | час | ||

| 8 |

|

8 | |||||||

| 7 | 7 | ||||||||

| 6 | 6 | ||||||||

| 5 | 5 | ||||||||

| 4 | 4 | ||||||||

| 3 | 3 | ||||||||

| 2 | 2 | ||||||||

| 1 | 1 | ||||||||

| а | б | c | d | е | ж | грамм | час |

Белые делают 69-й ход

Этот пример из игры, сыгранной в Линарес в 2002 году — это одно из очень редких обстоятельств, когда гроссмейстер делает худший из возможных ходов, единственный, позволяющий Шах и мат на следующем ходу. В этой королеве эндшпиль, Белые имеют некоторое преимущество после 69.fxg6 + fxg6 70.Kf4 из-за слабой пешки черных на c6. Тем не мение, Белявский играть белыми играли 69. Kf4 ??, не обращая внимания на ответ 69 … Qb8 #. В соответствии с Йоханнесен, обоим игрокам потребовалось несколько мгновений, чтобы понять, что это мат, и Белявский хорошо справился с этой неудачей.[15]

Дип Фриц против Владимира Крамника

| а | б | c | d | е | ж | грамм | час | ||

| 8 |

|

8 | |||||||

| 7 | 7 | ||||||||

| 6 | 6 | ||||||||

| 5 | 5 | ||||||||

| 4 | 4 | ||||||||

| 3 | 3 | ||||||||

| 2 | 2 | ||||||||

| 1 | 1 | ||||||||

| а | б | c | d | е | ж | грамм | час |

Черные делают 34-й ход

В ноябре 2006 г. чемпион мира по шахматам Владимир Крамник соревновались в World Chess Challenge: Man vs. Machine, матч из шести игр против шахматный компьютер Deep Fritz в Бонн, Германия. После того, как первая партия закончилась вничью, Крамник, играя черными, в целом считал, что во 2-й партии занимает удобную позицию, и, по-видимому, он сам так считал, поскольку отказался от рисовать избегая потенциального тройное повторение на 29 … Qa7. Проблемы у Крамника начались, когда он решил сыграть на победу и протолкнул пешку «а», 31 … а4. Комментаторы, в том числе американские гроссмейстер Ясир Сейраван, выразил обеспокоенность по поводу намерений Крамника, и ситуация стала более неопределенной, поскольку партия продолжилась 32.Nxe6 Bxe3 + 33.Kh1 Bxc1 34.Nxf8, что сделало ее вероятной ничьей.[16] Игра могла закончиться 34 … Kg8 35.Ng6 Bxb2 36.Qd5 + Kh7 37.Nf8 + Kh8 38.Ng6 +.

Однако следующий ход Крамника, 34 … Qe3 ?? (ход, которому ChessBase присудил «???» в рассказе о промахе Крамника, и даже «??????» Сьюзан Полгар ), стал большим сюрпризом и был описан Сьюзан Полгар как, возможно, «ошибка века» и, возможно, «самая большая ошибка в истории», поскольку Крамник упустил пару в одном.[17] Deep Fritz немедленно завершил партию ходом 35.Qh7 #, Шах и мат. Позже Сейраван назвал поступок Крамника «трагедией».

ChessBase описал события следующим образом: «Крамник спокойно сыграл ход 34 … Qe3, встал, взял свою чашку и собирался покинуть сцену, чтобы отправиться в свой туалет. По крайней мере, один аудиокомментатор тоже ничего не заметил, а Фриц оператор Матиас Файст продолжал смотреть с доски на экран и обратно, с трудом веря, что сделал правильный ход. Фриц демонстрировал мат в одном, и когда Матиас выполнил его на доске, Крамник на короткое время схватился за лоб, сел, чтобы подписать протокол, и ушел на пресс-конференцию, которую он послушно посетил ».[18] При этом он заявил, что планировал якобы выигрышный ход 34 … Qe3 еще при игре 29 … Qa7, и перепроверял линию после каждого последующего хода. После размена ферзей черные легко выиграли бы своей дальней пешкой; после 35.Qxb4 Qe2 или 35.Ng6 + Kh7 36.Nf8 + Kg8 в конечном итоге выигрывают и черные.

Шахматный журналист Александр Рошаль попытался объяснить ошибку тем, что мат ферзя на h7, защищенного конем на f8, крайне редок и не входит в автоматический репертуар гроссмейстера.[19]

Этьен Бакро vs Эрнесто Инаркиев

| а | б | c | d | е | ж | грамм | час | ||

| 8 |

|

8 | |||||||

| 7 | 7 | ||||||||

| 6 | 6 | ||||||||

| 5 | 5 | ||||||||

| 4 | 4 | ||||||||

| 3 | 3 | ||||||||

| 2 | 2 | ||||||||

| 1 | 1 | ||||||||

| а | б | c | d | е | ж | грамм | час |

Белые делают свой 23-й ход

Эта игра была сыграна в мае 2008 года на Гран-при Баку из Гран-при ФИДЕ 2008–2010 гг.. В 11-м раунде Этьен Бакро играл белыми против Эрнесто Инаркиев. На 23-м ходу он чекнул черного короля ходом 23. Qe7 + ??. Оба игрока спокойно записали ход. Затем Бакро понял, что на его королеву напал Черный рыцарь, и подал в отставку.[20]

Магнус Карлсен против Левона Ароняна

| а | б | c | d | е | ж | грамм | час | ||

| 8 |

|

8 | |||||||

| 7 | 7 | ||||||||

| 6 | 6 | ||||||||

| 5 | 5 | ||||||||

| 4 | 4 | ||||||||

| 3 | 3 | ||||||||

| 2 | 2 | ||||||||

| 1 | 1 | ||||||||

| а | б | c | d | е | ж | грамм | час |

Белые делают 27-й ход

В игре между двумя игроками с самым высоким рейтингом в финале турнира Большого шлема 2012 года в Сан-Паулу и Бильбао (эта игра проходила в Сан-Паулу) была допущена двойная ошибка. Карлсен белыми сделали тактическую ошибку 27. Bf4 ??, и почти сразу увидели, что это проигрывает 27 … R8xf4 !, по сути выиграв фигуру, поскольку взятие ладьи дает черным форсированный мат: 28.gxf4 Nxf4 (угрожая Qg2 #) 29.Rg1 Qxh2 + 30.Kxh2 Rh3 #.

Карлсен ждал Аронян сделать свой ход, и Аронян в конце концов сыграл в остальном 27 … Bc3 ??, позволяя белым вернуться в игру. Аронян видел 27 … R8xf4, но, играя быстро, чтобы избежать цейтнота, он думал, что белые могут нанести ответный удар 28.gxf4 Nxf4 29.Ra8 +, поскольку и 29 … Kf7, и 29 … Kh7 проигрывают коневой вилке. 30.Ng5 +. Однако он упустил это отступление 29 … Bf8! заканчивает короткую контратаку белых и оставляет белых беззащитными перед угрозой мата.[21]

В конце концов, на 48-м ходу партия была завершена постоянным чеком.

Магнус Карлсен против Вишванатана Ананда

| а | б | c | d | е | ж | грамм | час | ||

| 8 |

|

8 | |||||||

| 7 | 7 | ||||||||

| 6 | 6 | ||||||||

| 5 | 5 | ||||||||

| 4 | 4 | ||||||||

| 3 | 3 | ||||||||

| 2 | 2 | ||||||||

| 1 | 1 | ||||||||

| а | б | c | d | е | ж | грамм | час |

Белые делают свой 26-й ход

Шестая игра Чемпионат мира по шахматам 2014 в Сочи между Магнусом Карлсеном и Вишванатан Ананд также показал двойной промах. Карлсен принял космический Мароци Бинд сетап против вариации Кана Сицилийская защита, и принял набор изолированных сдвоенные пешки в обмен на активную игру. После раннего обмена ферзем он вскоре занял командную позицию и, похоже, имел отличные шансы на победу. На 26-м ходу Карлсен сыграл 26. Kd2 ??, сразу понимая после хода, что 26 … Nxe5! (с обнаруженная атака на ладью g4) 27.Rxg8 Nxc4 + (Zwischenzug ) 28.Kd3 Nb2 + 29.Ke2 Rxg8 приводит к тому, что черные забирают 2 лишние пешки и получают отличные шансы на победу. Ананд, не ожидая промаха, ответил: 26 … a4 ?? менее чем за минуту. Он тоже заметил упущенную тактику сразу после своего хода. Карлсен больше не ошибся и реализовал свое преимущество в победу.[22]

Отставка с завоеванных должностей

Иногда игроки, в том числе сильные гроссмейстеры, подать в отставку в положении, в котором они действительно выигрывают, а не проигрывают. Историк шахмат Тим Краббе называет такую ошибку «абсолютной ошибкой».[23]

Игнатц фон Попель против Георга Марко

| а | б | c | d | е | ж | грамм | час | ||

| 8 |

|

8 | |||||||

| 7 | 7 | ||||||||

| 6 | 6 | ||||||||

| 5 | 5 | ||||||||

| 4 | 4 | ||||||||

| 3 | 3 | ||||||||

| 2 | 2 | ||||||||

| 1 | 1 | ||||||||

| а | б | c | d | е | ж | грамм | час |

Черные делают 36-й ход

В этой игре 1902 года между Игнатц фон Попель и Георг Марко, черный слон на d4 приколот ладье на d7, и нет дополнительных дружеских фигур, которые могли бы встать на ее защиту. Не видя возможности спасти своего слона, черные сдались, пропустив 36 … Bg1 !, угрожая Qxh2 # и не оставляя белым возможности спасти ферзя и ладью, предотвращая мат. Тим Краббе назвал это «самым ранним, самым известным и ярким примером» отставки с выигрышной позицией.[23]

Дьердь Негеши vs.Кароли Хонфи

| а | б | c | d | е | ж | грамм | час | ||

| 8 |

|

8 | |||||||

| 7 | 7 | ||||||||

| 6 | 6 | ||||||||

| 5 | 5 | ||||||||

| 4 | 4 | ||||||||

| 3 | 3 | ||||||||

| 2 | 2 | ||||||||

| 1 | 1 | ||||||||

| а | б | c | d | е | ж | грамм | час |

Черные делают 19-й ход

В этой партии, сыгранной в Будапеште в 1955 году, черные увидели, что белый конь c3 останавливает Rd1 #. Поэтому черные сыграли 19 …Qxa2 + ??, отклоняя коня. Уайт согласился и подал в отставку. Оба игрока упустили из виду, что после 20. Nxa2 Rd1 + отклоненный конь все еще может остановить мат с помощью 21.Nc1.

Рауль Сангинети против Мигеля Найдорфа

| а | б | c | d | е | ж | грамм | час | ||

| 8 |

|

8 | |||||||

| 7 | 7 | ||||||||

| 6 | 6 | ||||||||

| 5 | 5 | ||||||||

| 4 | 4 | ||||||||

| 3 | 3 | ||||||||

| 2 | 2 | ||||||||

| 1 | 1 | ||||||||

| а | б | c | d | е | ж | грамм | час |

Белые делают 58-й ход

У черных существенное материальное преимущество, но из-за плохой безопасности короля у черных форсированный выигрыш. Правильно 58.Qg8 + с выигрышем слона (поскольку 58 … Bf7 59.Qd8 оставляет две угрозы матом, которые нельзя парировать одновременно). Вместо этого белые сыграли 58.Kd8 ?? (угрожая 59.Qe7 #), думая, что выиграет тут же. Мигель согласился и подал в отставку. Однако оба игрока проигнорировали защиту 58 … Rxg4, выиграв еще больше материала и позволив черному королю уйти на f5. С королем на d8 белые не могут сыграть Qc8 +, что привело бы к мату.

Полные игровые оценки примеров

- Михаил Чигорин против Вильгельма Стейница, Гавана 1892 г.

- Тигран Петросян — Давид Бронштейн, Амстердам, 1956 г.

- Александр Белявский — Лейф Эрленд Йоханнесен, Линарес, 2002 г.

- Мюррей Чендлер против Сьюзан Полгар, Биль, 1987 г.

- Deep Fritz — Владимир Крамник, Бонн, 2006 (chessbase.com)

- Виктор Корчной — Анатолий Карпов, 1978

- Мигель Найдорф против Бобби Фишера, 1966 год.

- Этьен Бакро — Эрнесто Инаркиев, 2008 г.

- Магнус Карлсен — Левон Аронян, 2012 г.

- Магнус Карлсен vs Вишванатан Ананд, 2014

- Игнатц фон Попель против Георга Марко, 1902 г.

- Дьердь Негеши — Кароли Хонфи, Будапешт, 1955 г.

- Рауль Сангинети против Мигеля Найдорфа, Мар-дель-Плата, 1956 г.

Смотрите также

- Мат на заднем ряду

- Синдром Котова

- Мошенничество (шахматы)

Рекомендации

- ^ Принцип поиска проверок, захватов и угроз часто повторяется Дэн Хейсман см. например Хейсман, Дэн (март 2002 г.). «Общий мыслительный процесс» (PDF). Шахматное кафе. Получено 2 августа 2010. и Хейсман, Дэн (июнь 2006 г.). «Это безопасно?» (PDF). Шахматное кафе. Получено 2 августа 2010.

- ^ «Когда вы закончите анализировать все варианты и пройдете по всем ветвям дерева анализа, вы должны прежде всего записать ход в свой протокол, прежде чем играть его». Александр Котов, Думай как гроссмейстер, Chess Digest, 1971, стр. 73–74.

- ^ Саймон Уэбб, Шахматы для тигров (3-е изд. 2005 г.), стр. 121–22.

- ^ Уэбб писал о тренировке: «Вы видели, как это делают другие игроки». Уэбб 2005, стр. 121.

- ^ Правила шахмат ФИДЕ см. статью 8.1 о записи ходов

- ^ Редакторы Шахматы для тигров отметил, что после того, как автор Уэбб представил свою рукопись, «ФИДЕ … приняла новые законы, запрещающие игроку записывать ходы заранее, а также настаивающие на том, чтобы протокол игрока был виден арбитру на протяжении всей игры». Уэбб 2005, стр. 6.

- ^ Шахматная федерация США[постоянная мертвая ссылка ]

- ^ «Матч-реванш на первенство мира Стейниц — Чигорин (1892)». Получено 14 апреля 2016.

- ^ Меднис, Эдмар. Как победить Бобби Фишера.

- ^ Кашдан, Исаак, изд. (1968), Второй Кубок Пятигорского, Dover (переиздание 1977 г.), стр. 93, ISBN 0-486-23572-6

- ^ Дэниел Кингс Шахматы: от первого хода до мат

- ^ «Матч-реванш на первенство мира Карпов — Корчной (1981)». Получено 14 апреля 2016.

- ^ Эндрю Солтис, Шахматы для удовольствия в сентябре 1997 г. Шахматная жизнь

- ^ «Скачать компьютерные шахматы Shredder — база данных эндшпиля». Получено 14 апреля 2016.

- ^ Йонсен, Сверре. «Найдите проигрышный ход». Получено 17 августа 2010.

- ^ «Ошибка на поздней стадии игры стоит Крамнику проигрыша шахматному программному обеспечению Deep Fritz». International Herald Tribune. 27 ноября 2006 г. Архивировано с оригинал на 2006-12-01.

- ^ Ошибка века, блог Сьюзан Полгар, 27 ноября 2006 г.

- ^ «Человек против машины, шокер: Крамник позволяет спариваться в одном». Шахматные новости. Получено 14 апреля 2016.

- ^ Как Крамник мог не заметить товарища?, Новости ChessBase, 29 ноября 2006 г.

- ^ Baku R11: Ван Юэ победил Свидлера и присоединился к Грищуку, Новости ChessBase, 3 мая 2008 г.

- ^ Доггерс, Питер (28 сентября 2012 г.). «Каруана еще больше усиливает лидерство в Сан-Паулу». ChessVibes. Архивировано из оригинал 1 октября 2012 г.. Получено 29 сентября 2012.

- ^ ««С огромным облегчением: «Карлсен выходит вперед в драматической игре 6 на чемпионате мира». Получено 24 ноября 2014.

- ^ а б «Абсолютная ошибка». Получено 9 мая 2016.

9 апреля стартует матч на первенство мира по шахматам – россиянин Ян Непомнящий в первой партии сыграет белыми с китайцем Лижэнь Дином.

Впервые с 1975-го действующий чемпион мира не защищает титул – норвежец Магнус Карлсен отказался от матча из-за несогласия с форматом и еще по ряду причин (отчасти скучно, отчасти страшновато, отчасти надоела подготовка).

Формально в 1993-м чемпион мира Гарри Каспаров* (признан иноагентом в РФ – Sports.ru) тоже не защищал титул, но тогда он, как и претендент Найджел Шорт, не захотел играть именно под эгидой ФИДЕ. А сам матч все же состоялся, пусть и в новой организации – Профессиональной шахматной ассоциации.

А вот 48 лет назад ситуация вышла похожей на нынешнюю: американец Бобби Фишер отказался от игры с советским гроссмейстером Анатолием Карповым. Как это было и к чему привело?

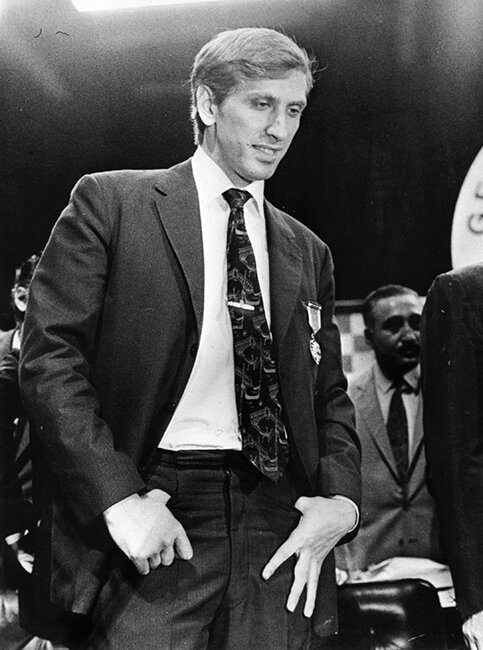

Фишер мог вообще не стать чемпионом – матч-1972 был на грани срыва

Сначала предыстория. Роберт Фишер завоевал титул в 1972 году, причем с этой игрой возникло много проблем.

Фишер смял соперников в отборе: с колоссальным преимуществом выиграл межзональный круговой турнир, потом легко прошел плей-офф – в четвертьфинале обыграл Марка Тайманова (6:0), в полуфинале – Бента Ларсена (опять же 6:0).

К финальному матчу претендентов американец имел серию побед над топ-шахматистами из 20 партий подряд – результат поражающий. В финале он встретился с 9-м чемпионом мира Тиграном Петросяном. Советский шахматист прервал суперсерию Фишера, но все равно крупно уступил – 2,5:6,5. Фишер завоевал право на встречу с действующим чемпионом мира Борисом Спасским.

К 1972 году рейтинг американца оказался высочайшим в истории на тот момент – 2785 очков: на 125 больше, чем у самого Спасского, который шел на втором месте.

Фишер мог вообще не стать чемпионом – матч-1972 был на грани срыва

Сначала предыстория. Роберт Фишер завоевал титул в 1972 году, причем с этой игрой возникло много проблем.

Фишер смял соперников в отборе: с колоссальным преимуществом выиграл межзональный круговой турнир, потом легко прошел плей-офф – в четвертьфинале обыграл Марка Тайманова (6:0), в полуфинале – Бента Ларсена (опять же 6:0).

К финальному матчу претендентов американец имел серию побед над топ-шахматистами из 20 партий подряд – результат поражающий. В финале он встретился с 9-м чемпионом мира Тиграном Петросяном. Советский шахматист прервал суперсерию Фишера, но все равно крупно уступил – 2,5:6,5. Фишер завоевал право на встречу с действующим чемпионом мира Борисом Спасским.

К 1972 году рейтинг американца оказался высочайшим в истории на тот момент – 2785 очков: на 125 больше, чем у самого Спасского, который шел на втором месте.

Но перед матчем на первенство мира у Фишера взыграло врожденное упрямство – он очень щепетильно относился к условиям и форматам турниров. Спасский хотел матч в Рейкьявике, а вот Бобби настаивал на Белграде.

ФИДЕ нащупала компромисс: половину матча провести в Исландии, а половину в Югославии. Но Фишер отказался, потребовав в таком случае увеличения призовых, и выставил новые условия по регламенту. Дошло до того, что Югославия вообще отказалась от приема, а Исландия была в шаге от отмены турнира.

А затем, когда, казалось бы, все вопросы наконец-то были решены, Фишер снова сделал неожиданный шаг – не приехал на церемонию открытия матча, потребовав увеличения призового фонда. Неизвестно, состоялся бы матч, если бы лондонский финансист Джим Слейтер не решил лично добавить 125 тысяч долларов в призовой фонд. Так он увеличился до 250 тысяч – огромные деньги для шахматистов в те времена. Только после этого Фишер согласился на игру.

И в итоге победил (12,5:8,5), впервые завоевав шахматную корону.

В США после этого успеха случился шахматный бум: игру со Спасским называли «матчем века», Бобби появился на обложке журнала Sports Illustrated, Фишеру предлагали рекламные контракты минимум на 5 млн долларов – но чемпион отверг все.

Выдвинул нереальные требования ФИДЕ и отказался играть с Карповым. По какому вопросу не договорились?

После победы над Спасским Бобби, казалось, достиг всех поставленных целей и почти потерял интерес к соревнованиям. За 2,5 года до следующего матча на первенство мира он не выступил ни в одном турнире и не сыграл ни одной партии официально.

К поединку за шахматную корону он все-таки был готов, но только на особых условиях. Фишеру не нравилась существующая система: не более 24 партий, а побеждает тот, кто набрал 12+ очков с учетом ничьих. При счете 12:12 чемпион сохранял титул.

Фишер предложил другую схему: партий может быть сколько угодно, а побеждает тот, кто первым выигрывает 10 без учета ничьих. При счете 9:9 чемпион сохранит титул. И это только основные требования, в общей сложности их было более 60.

Условия были почти нереальными – при таком формате матч мог затянуться на месяцы. К примеру, Капабланка и Алехин в 1927-м играли всего до 6 побед, при этом провели 34 партии. Сколько же партий потребуется, чтобы кто-то выиграл 10 раз? К тому же ФИДЕ не понравилось условие про ничью 9:9 – это правило показалось несправедливым по отношению к претенденту.

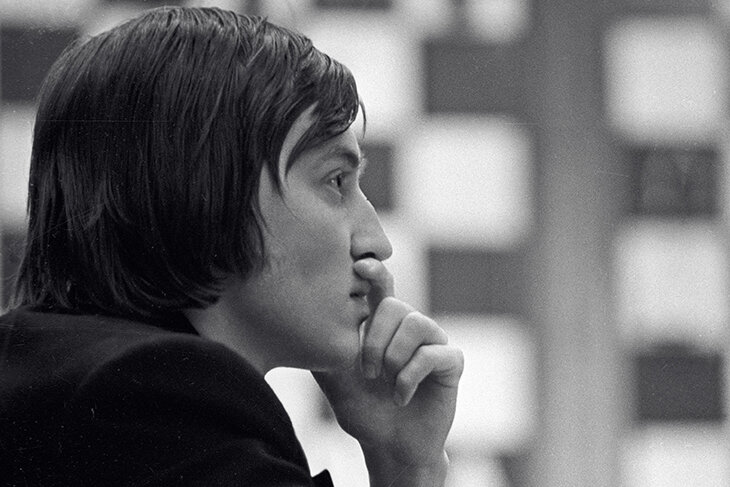

К тому времени определился соперник Фишера – 23-летний Анатолий Карпов, который, по собственным словам, не ожидал, что так рано сможет претендовать на шахматную корону.

ФИДЕ опять искала компромисс, предлагая матч до 6 побед – Фишер отверг идею и заявил, что отказывается от звания чемпиона мира. Тогда ФИДЕ все-таки согласились на условия Бобби, заодно одобрив и остальные его требования.

Всего ФИДЕ приняла 63 из 64 требований американца – не решенным остался только вопрос с ничьей при счете 9:9. Из условия Фишера следовало, что претендент должен был выигрывать на партию больше для итоговой победы, в то время как чемпион находился в более комфортных условиях.

Узнав об отказе ФИДЕ принять 64-е требование, Фишер снялся с матча. В ФИДЕ уже не могли ждать и искать компромиссы – Бобби сразу потерял звание, а чемпионом мира автоматически стал Карпов. Помимо титула советскому гроссмейстеру достались 5 млн долларов в качестве призовых.

Матч мог пройти позже, но опять сорвался из-за упрямства Бобби

Несмотря на победу, Карпова тоже не устраивала такая ситуация. Он хотел доказать, что действительно достоин звания чемпиона мира, а не получил его случайно.

Поэтому он всячески пытался договориться с Фишером о другом матче уже не под эгидой ФИДЕ. В таком случае титул все равно оставался бы у Карпова, но он хотя бы имел возможность подтвердить звание/статус/силу.

Условия были почти нереальными – при таком формате матч мог затянуться на месяцы. К примеру, Капабланка и Алехин в 1927-м играли всего до 6 побед, при этом провели 34 партии. Сколько же партий потребуется, чтобы кто-то выиграл 10 раз? К тому же ФИДЕ не понравилось условие про ничью 9:9 – это правило показалось несправедливым по отношению к претенденту.

К тому времени определился соперник Фишера – 23-летний Анатолий Карпов, который, по собственным словам, не ожидал, что так рано сможет претендовать на шахматную корону.

ФИДЕ опять искала компромисс, предлагая матч до 6 побед – Фишер отверг идею и заявил, что отказывается от звания чемпиона мира. Тогда ФИДЕ все-таки согласились на условия Бобби, заодно одобрив и остальные его требования.

Всего ФИДЕ приняла 63 из 64 требований американца – не решенным остался только вопрос с ничьей при счете 9:9. Из условия Фишера следовало, что претендент должен был выигрывать на партию больше для итоговой победы, в то время как чемпион находился в более комфортных условиях.

Узнав об отказе ФИДЕ принять 64-е требование, Фишер снялся с матча. В ФИДЕ уже не могли ждать и искать компромиссы – Бобби сразу потерял звание, а чемпионом мира автоматически стал Карпов. Помимо титула советскому гроссмейстеру достались 5 млн долларов в качестве призовых.

Матч мог пройти позже, но опять сорвался из-за упрямства Бобби

Несмотря на победу, Карпова тоже не устраивала такая ситуация. Он хотел доказать, что действительно достоин звания чемпиона мира, а не получил его случайно.

Поэтому он всячески пытался договориться с Фишером о другом матче уже не под эгидой ФИДЕ. В таком случае титул все равно оставался бы у Карпова, но он хотя бы имел возможность подтвердить звание/статус/силу.

Карпов и Фишер трижды встречались в 1976-м: в Токио, Кордове и Вашингтоне. Переговоры шли долго, а стороны никак не находили удобный для обоих вариант.

Фишер хотел играть как можно быстрее, в том же 1976-м, но Карпову предстояло первенство СССР, которое он не мог пропустить. К тому же Фишер продолжал настаивать на формате до 10 побед без лимита партий, на что Карпов тоже не соглашался – затянувшийся альтернативный матч сорвал бы ему планы по участию в турнирах под эгидой ФИДЕ.

Но главной проблемой оставалось название для запланированного матча. Фишер хотел, чтобы встреча называлась «Матч на первенство мира среди шахматных профессионалов».

Карпов отказывался, ведь, согласно официальной политике Спорткомитета СССР, спортсмены могли быть только любителями. Казалось бы, вопрос названия – далеко не ключевой, но именно здесь Фишер упорствовал больше всего.

Карпов объяснял американцу, что на матч с таким названием его даже не выпустят из страны, но Бобби оставался непреклонен. Сошлись на таком варианте: оба подпишут договор об участии в матче, а условия и названия определят позже. Но в последний момент Фишер передумал.

«Мы долго вели переговоры, встречались трижды. Последний раз – в Вашингтоне. 1977 год. Там фактически ударили по рукам. Зашли в филиппинское консульство. Кампоманес, президент ФИДЕ, отыскал машинистку, которая отпечатала все, о чем условились. Мы уже ручки взяли, чтобы подписать соглашение. Но в последний момент Фишер отказался.

Позже переговоры возобновились через Лотара Шмида, который был судьей на матче Фишера со Спасским и с той поры сохранял с Бобби теплые отношения. Я еще активно оставался в шахматах, Фишер смотрел – но давно не играл… Наконец я предложил – ну давай в твои шахматы, фишеровские. Тоже не откликнулся», – вспоминал Карпов.

Непомнящий победил Карлсена в особой игре – шахматах Фишера. Что это такое и почему в моде?

Матч так и не состоялся – ни в каком виде. Ситуация уникальна, ведь Карпов не только взял титул без игры с чемпионом, но и вообще не сыграл ни единой партии против Фишера – ни до 1975-го, ни после.

Фишер все равно считал себя настоящим чемпионом мира

Карпов дважды защитил титул в матчах против Виктора Корчного, а затем проиграл чемпионство Гарри Каспарову, с которым потом еще трижды встречался в матчах за шахматную корону, но каждый раз уступал.

Затем, после раскола в мировых шахматах, Карпов три раза подряд брал титул чемпиона мира по версии ФИДЕ – в последний раз это случилось в 1998 году.

Сам гроссмейстер считает, что Фишер отказался от матча с ним не только из-за проблем с форматом, но и попросту из-за опасений проиграть: «Не хочу заявлять, будто он меня боялся. Но какая-то неуверенность в нем бродила. Слишком много нового поджидало в противостоянии со мной. Когда Фишер шел к званию чемпиона мира, побеждал соперников значительно старше. Плюс все за него болели.

Со временем расклад поменялся. Я на восемь лет моложе, обладал серьезной поддержкой. А Бобби в тот момент еще и с прессой отношения подпортил. Он не сыграл ни одной официальной партии после матча со Спасским.

Да, без шахмат Фишер жизни не представлял, продолжал заниматься. Но в домашних условиях турнирную обстановку не смоделируешь, нервную систему не натренируешь. Наверное, поэтому психологически чувствовал себя не в своей тарелке.

Позже переговоры возобновились через Лотара Шмида, который был судьей на матче Фишера со Спасским и с той поры сохранял с Бобби теплые отношения. Я еще активно оставался в шахматах, Фишер смотрел – но давно не играл… Наконец я предложил – ну давай в твои шахматы, фишеровские. Тоже не откликнулся», – вспоминал Карпов.

Непомнящий победил Карлсена в особой игре – шахматах Фишера. Что это такое и почему в моде?

Матч так и не состоялся – ни в каком виде. Ситуация уникальна, ведь Карпов не только взял титул без игры с чемпионом, но и вообще не сыграл ни единой партии против Фишера – ни до 1975-го, ни после.

Фишер все равно считал себя настоящим чемпионом мира

Карпов дважды защитил титул в матчах против Виктора Корчного, а затем проиграл чемпионство Гарри Каспарову, с которым потом еще трижды встречался в матчах за шахматную корону, но каждый раз уступал.

Затем, после раскола в мировых шахматах, Карпов три раза подряд брал титул чемпиона мира по версии ФИДЕ – в последний раз это случилось в 1998 году.

Сам гроссмейстер считает, что Фишер отказался от матча с ним не только из-за проблем с форматом, но и попросту из-за опасений проиграть: «Не хочу заявлять, будто он меня боялся. Но какая-то неуверенность в нем бродила. Слишком много нового поджидало в противостоянии со мной. Когда Фишер шел к званию чемпиона мира, побеждал соперников значительно старше. Плюс все за него болели.

Со временем расклад поменялся. Я на восемь лет моложе, обладал серьезной поддержкой. А Бобби в тот момент еще и с прессой отношения подпортил. Он не сыграл ни одной официальной партии после матча со Спасским.

Да, без шахмат Фишер жизни не представлял, продолжал заниматься. Но в домашних условиях турнирную обстановку не смоделируешь, нервную систему не натренируешь. Наверное, поэтому психологически чувствовал себя не в своей тарелке.

Кроме того, он видел, что я стремительно прогрессирую. Став чемпионом мира, сразу победил на крупнейшем турнире в Милане. Да и в дальнейшем шесть лет полностью доминировал, выигрывал все подряд. Только с Корчным в Багио немножко помучился. В общей сложности я выступал на высоком уровне 25 лет. Среди шахматистов – большая редкость».

А Фишер после отказа от игры с Карповым ушел в затворничество почти на 20 лет и не возвращался в шахматы до 1992 года, когда вновь встретился с Борисом Спасским в рематче.

Интересно, что тогда Бобби настаивал на том, чтобы их матч со Спасским носил статус чемпионата мира, поскольку именно он до сих пор является настоящим чемпионом мира. Фишер считал, что все чемпионские матчи после его отказа были заранее подготовленными и их результат был известен еще до игры.

Матч со Спасским прошел именно по тому формату, на котором настаивал Фишер – до 10 побед. Американец победил после 30 партий со счетом 10:5 и заявил, что получил звание «непобежденного чемпиона мира».

После этого Фишер больше не возвращался к классическим шахматам – по его словам, они устарели и остановились в развитии, а будущее за быстрыми шахматами.

Фишер умер в 2008 году в возрасте 64 лет, так и оставшись непобедимым чемпионом.

* – признан иностранным агентом в России.

Матч за шахматную корону надвигается: вторая попытка Непомнящего, но уже без Карлсена

Портрет Яна Непомнящего – в рассказах его тренера, секунданта и партнера по «Что? Где? Когда?»

Соперник Непомнящего в матче за корону – кто он? Имя по цитате Конфуция, живет с родителями, сломал серию Карлсена

В тексте использованы цитаты «Спорт-Экспресса».

Фото: Gettyimages.ru/Express Newspapers; РИА Новости/Юрий Сомов

Примечание. Автор

оставляет за собой право до выхода книги из печати менять её компоновку и

содержание размещённых на сайте глав и приложений.

4.3. Уравнение обмена, количественная теория И.Фишера и Главный Закон Рынка

(ГЗР)

Современная трактовка уравнения обмена

В гл. 2 (2.1) приведено уравнение обмена Фишера: MV = ΣpQ (л.

12, с. 45). В той же книге Фишера «Покупательная сила денег» в гл. 3 § 4

«Исправленное уравнение обмена» написано:

«Анализ банковских балансов подготовил

нас к тому, чтобы включить банковские депозиты, или циркуляторный

кредит, в уравнение обмена. Мы будем по-прежнему употреблять M для выражения

количества денег в обращении и V для выражения скорости их обращения. Подобным же

образом мы будем теперь пользоваться M‘ для выражения суммы депозитов, обращающейся при

посредстве чеков, и V‘ для выражения

средней скорости их обращения. Общая ценность всех покупок за год будет,

следовательно, измеряться теперь не MV, но MV + M‘V‘, и уравнение обмена примет

поэтому следующий вид:

MV+M‘V‘ = ΣpQ = PT»

(л. 12, с. 64).

Возможность

второго равенства уравнения обмена показана Фишером в гл. 2 § 4 той же книги:

«Мы

можем при желании упростить правую часть уравнения еще дальше, написав ее в

форме PT, где P есть взвешенная средняя всех p, а T есть сумма всех Q. Тогда P будет представлять в одной величине

уровень цен, а T – объем торгового оборота. Это

упрощение есть алгебраическая интерпретация заимствованной из области механики

и представленной на рис. 3 иллюстрации, где все товары, вместо того чтобы быть

подвешенными отдельно, как на рис. 2, были соединены и подвешены в средней

точке, символизирующей их среднюю цену (л. 12, с. 46).

В

настоящее время уравнение обмена Фишера в большинстве литературы приводится без

«циркуляторного кредита». Объяснить это можно тем,

что в объём понятия «деньги», обозначенные

в формуле Фишера как M (Money: среднее количество денег, находящихся

в обращении в данном обществе в течение года), в настоящее время включают и

деньги «циркуляторного кредита». Об этом написано в

учебнике «Деньги…»: «К кредитным деньгам, как уже было отмечено выше, относятся

наличные деньги — банкноты и деньги безналичного оборота (безналичные

деньги) — средства на банковских счетах до востребования (депозитные деньги)» (л. 31, с. 29).

Кроме того, Фишер в книге

«Покупательная сила денег» показал, что (л. 12, с.

68-69):

«8) Существует тенденция

к установлению нормального отношения банковских депозитов (M‘) к количеству денег (M), так как удобства коммерческого дела

предписывают, чтобы фактическое обращение было разделено между депозитами и

деньгами в некотором более или менее определенном, хотя всегда и эластичном,

отношении.

9) Включение депозитного

обращения нормально не нарушает количественного соотношения между деньгами и

ценами».

Раз «включение депозитного обращения нормально не нарушает

количественного соотношения между деньгами и ценами», то получается, что можно

в уравнении обмена Фишера ликвидировать слагаемое M‘V‘, изменив при этом

коэффициент пропорциональности V (при M в уравнении Фишера) на V2 (для упрощения формулы этот

коэффициент по-прежнему называют V).

Об

этом же в другом месте книги:

«…Рост

депозитов мог бы рассматриваться как наиболее важная причина, если бы

количество депозитов могло считаться независимым от количества денег. Но оно не

является независимым. Мы уже видели, что нормально количество депозитов растет

или уменьшается пропорционально количеству денег в обращении. Поэтому если

количество депозитов возрастает так же быстро, как и количество денег, но не

быстрее, то мы относим все увеличение только к количеству денег. В этом случае

никакая часть роста цен не может быть отнесена за счет

какого бы то ни было увеличения количества депозитов, потому что не существует

другого увеличения, кроме того, которое вызывается увеличением количества

денег. Увеличение количества депозитов, подлежащих чековому обороту, может быть

рассматриваемо независимо от увеличения количества денег, только постольку,

поскольку количество депозитов относительно увеличилось по сравнению с

количеством денег. Мы видели, что одно увеличение количества денег может само

по себе при нормальных условиях вызвать пропорциональное увеличение количества

депозитов, поэтому только диспропорциональное увеличение количества депозитов

может быть рассматриваемо отдельно от увеличения количества денег, как

самостоятельная причина роста цен. Таким образом, правильный метод рассмотрения

роста количества депозитов как отдельной причины роста цен заключается в

вычислении отношения количества депозитов к количеству денег. Это значит, что не M‘, но M‘/M есть та величина, которую надо

рассматривать» (л. 12, с. 273: Глава XII.§ 9. Сравнительное

значение причин повышения цен).

Произведённое

упрощение уравнения обмена Фишера так объяснено в л.

28: «…Можно записать просто MV = PT, но M понимать как

металлические, бумажные и банковские деньги вместе» (с. 102).

Определим состав «денег», входящих в

уравнение обмена Фишера.

В современных условиях, в отличие от времён Ирвинга Фишера, в

большинстве стран в качестве «денег» не используются полноценные деньги, т.е.

деньги, обладающие «собственной внутренней стоимостью» (л. 31, с. 22).

«Полноценные деньги постепенно вытесняются неполноценными,

происходит демонетизация золота. Под демонетизацией золота понимается процесс

утраты золотом функций денежного товара. Стихийный процесс вытеснения

золотых монет из внутреннего обращения по мере внедрения бумажных и кредитных

денег, завершился официальным отказом от всех форм золотого стандарта в начале XX в. Фактический

уход золотых денег из внешнего оборота был юридически оформлен изменениями

Устава МВФ (1976—1978), предусматривающими отмену официальной цены золота и

золотых паритетов валют. В настоящее время золото не выполняет ни одной

денежной функции, следовательно, процесс демонетизации золота завершен» (л. 31, с. 23).

Прежде

всего к «деньгам», входящим в уравнение обмена

необходимо причислить наличные деньги («налично-денежный оборот — это движение

наличных денежных знаков: бумажных денег, разменной монеты, банкнот»: л. 31, с.

36).

Также

к «деньгам», входящим в уравнение обмена, необходимо причислить безналичные

деньги (л. 31, с. 29-30).

Как

было процитировано в 4.2, Фишер не причислял чеки к деньгам, хотя и писал, что

точно провести границу, когда чек не является деньгами, а когда является, очень

трудно. В настоящее время чеки можно причислить к деньгам в классическом

определении И. Фишера, что видно из состава многих денежных агрегатов M1. Это объясняется тем, что современные чеки являются

практически 100-процентной гарантией получения наличных денег. Поэтому чеки

принимаются практически всеми в

качестве платёжного средства. Это видно из написанного

в учебнике «Деньги…» (л. 31, с. 39):

«Чек — это разновидность

переводного векселя, где плательщиком выступает банк. Это безусловный приказ

клиента банку, ведущему его текущий счет, уплатить определенную сумму

предъявителю чек, его приказу или другому лицу, указанному в чеке.

В

зависимости от того, в чью пользу выписан чек, различают чеки:

•

именные, выписанные на определенное лицо без права передачи

другому лицу;

•

ордерные, составленные на определенное лицо с правом передачи

другому лицу по индоссаменту;

•

предъявительские

— без указания получателя, обозначенная сумма должна быть уплачена

предъявителю чека.

Чеки

выполняют следующие основные функции:

1)

выступают средством получения денег с текущего счета в банке;

2)

являются средством обращения и платежа (при приобретении товаров, погашении

долгов);

3)

служат инструментом безналичных расчетов.

В

настоящее время в экономически развитых странах чеки играют значительную роль,

особенно в США, Канаде, Великобритании, Франции.

В

2000 г. в США было написано 70 млрд

чеков, из них более половины являлись персональными, основная цель которых

состояла в оплате товаров в розничных магазинах и оплате счетов (за электроэнергию,

газ, квартиру, страховку и т.п.

В

Европе широкое распространение получили еврочеки, которые оплачиваются в любой

стране — участнице соглашения «Еврочек» (с 1968 г.).

Особую

разновидность представляют дорожные чеки — стандартизированные денежные

документы, используемые при поездках за рубеж для получения наличных денег и оплаты

товаров и услуг. Основными эмитентами дорожных чеков являются такие

международные кредитные организации, как American Express, Visa, Thomas Gook и др.».

Однако

ниже в учебнике написано, что «чекодатель может не получить причитающуюся ему

денежную сумму» (л. 31, с. 53). Далее в учебнике

приводятся мероприятия для безусловной оплаты чека.

Выше

в учебнике написано: «Оплата с помощью векселя, чека или банковской карты может

быть осуществлена лишь при условии согласия получателя на такую оплату. Иначе

говоря, от векселя, чека, карточки можно отказаться, они не обязательны к

приему, любой продавец или получатель средств может по своему усмотрению

отказаться принимать вексель, чек или карту в оплату своих товаров и услуг. Они

не являются средствами окончательного погашения долга: выдача векселя, чека

или банковской карты не погашает обязательства, во исполнение которого они

выданы, в конечном счете они должны погашаться

деньгами» (л. 31, с. 29). Это входит в противоречие с

описанной на с. 39 практикой применения чеков, особенно в США.

Таким образом, в настоящее время в уравнении

обмена Фишера MV = PT под M – «средним количеством денег, находящихся в обращении в данном обществе

в течение года», подразумеваются «деньги», отличные от «денег» И. Фишера. Если встать на позицию

«Макроэкономики», которая «под деньгами подразумевает денежный агрегат M1» (л. 32, с. 94), то в

«деньги» она включает «наличные деньги плюс вклады в коммерческих банках до востребования без

депозитов органов государственного управления» (л. 32, с. 92). В этом случае

вклады в коммерческих банках до востребования можно считать аналогом

депозитного обращения Ирвинга Фишера.

Об этом же написано во

«вступительной статье составителей» книги л. 12 (с.

15-16):

«Формула

M = PY/V нуждается в комментариях. В уравнении обмена обычно

используется M1 – корзина денежной наличности, состоящая из

обращающихся банкнот, чековых вкладов до востребования и дорожных чеков

(аккредитивов). В M1 в настоящее

время преобладают чеки, составляющие в США более 90% наличных средств.

Между

тем в начале нашего столетия экономисты считали деньгами лишь монеты и

банкноты. Чековое обращение только зарождалось.

Впервые гений Дж. Кейнса позволил увидеть во вкладах до востребования,

предназначавшихся к применению в качестве средств платежа, реальные деньги1 (1 Кейнс Дж. М. Трактат о

деньгах. Лондон, 1930)».

Что такое количество денег,

находящихся в обращении

В гл. 1 (1.2) было произведёно

рассмотрение выражений «находящийся в обращении» и «обращение денежное». Исходя

из этого,

необходимо признать неудачным определение Фишера для M как

«среднее количество денег, находящихся в обращении в данном обществе в течение

года», т.к. оно двусмысленно.

На самом деле M необходимо определять как количество денег в стране.

Это следует из следующей цитаты «Покупательной силы

денег» (гл. 2 § 2. Уравнение обмена в арифметическом выражении):

«Начнем с денежной части уравнения.

Если число долларов в стране составляет 5 млн., а скорость их обращения равна

20 раз в год, тогда общая сумма денег, переходящих из рук в руки (в обмен за

блага), за год составит 5 млн.х20, или 100 млн. долл.

Это есть денежная часть уравнения обмена» (л. 12, с. 38).

Об

ошибочном приравнивании количества денег в стране (денежного предложения) к

денежной массе, находящейся в обращении и идущей на покупки, которое пошло от Ирвинга Фишера,

написано в статье «О монетаризме», размещённой на сайте www.vdorkin.narod.ru:

«Но, пожалуй, ГЛАВНЫЙ ПОРОК всех работ МОНЕТАРИСТОВ в

неверном определении величины денежной массы, ВЛИЯЮЩЕЙ НА ЭКОНОМИКУ («состояние

производства и занятости»). Как отмечалось в данной книге,

деньги теряют свою сущность вне людей,

поэтому

на экономику

влияют ТОЛЬКО деньги, находящиеся в обращении.

В словарях под термином

«денежная масса, находящаяся в обращении» ПОДРАЗУМЕВАЮТСЯ ВСЕ ДЕНЬГИ, имеющиеся

в стране, (абсолютная (номинальная) денежная масса), но КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В

ОБРАЩЕНИИ, без объяснения, что подразумевается под «обращением». Это следует из определений «денежная

масса», данных в словарях. Например, в финансовом словаре (http://dic.academic.ru/, WAP.ACADEMIC.RU) написано: «Денежная масса – общая

денежная масса, определяющая национальную экономику и находящаяся в обращении».

Аналогичное определение в юридическом словаре (там же): «ДЕНЕЖНАЯ МАССА – денежные знаки, находящиеся в обращении; денежные средства на счетах и во вкладах юридических лиц и граждан;

другие безусловные денежные обязательства банков» и в словаре бизнес-терминов (там же): «Масса Денежная – совокупность средств платежа и обращения,

используемых в хозяйственном обороте». Приравнивание денежной массы,

находящейся в обращении, ко всей национальной валюте страны, следует из

«национального определения денежной массы M2» Центрального Банка Российской Федерации, размещённого

на сайте ЦБР http://www.cbr.ru: «Денежный агрегат M2 представляет собой объем наличных денег в обращении

(вне банков) и остатков средств в национальной валюте на счетах нефинансовых

организаций и физических лиц, являющихся резидентами Российской Федерации». Кроме номинальной (абсолютной) денежной массы в

денежную массу, находящуюся в обращении, включают кредиты банков. Так принято

издавна. Но это противоречит ЗДРАВОМУ

СМЫСЛУ. Деньги (денежные

агрегаты: MО – наличные деньги; M1 – наличные

деньги, чеки, вклады до востребования; M2 – наличные

деньги, чеки, вклады до востребования и небольшие срочные вклады; M3 – наличные деньги, чеки, вклады; L – наличные

деньги, чеки, вклады, ценные бумаги – Глоссарий.ru), которые ЕЩЁ

НЕ ПРИШЛИ В ОБРАЩЕНИЕ (не вынуты из «чулков» или банок, не сняты со счетов

банков; сняты со счетов банков и просто лежат в домах или в карманах населения,

НО НЕ УПЛАЧЕНЫ ЗА ТОВАР ИЛИ УСЛУГУ), нельзя считать деньгами, находящимися в

обращении.

Я считаю, что денежной массой, находящейся в

обращении, являются только деньги, на которые ПОКУПАЮТСЯ ТОВАРЫ И УСЛУГИ.

Только эти деньги

оказывают влияние на экономику.

Но как их подсчитать? Ответ на этот вопрос экономическая наука не

даёт…»

Я считаю, что эта путаница, аналогичная изложенной в анекдоте

ситуации, когда воробьи клюют гусеницу танка (см. 4.2), возникла из-за

ошибочного расширения понятия «денежная масса, находящаяся в обращении», путём

включения в это понятие денег, выполняющих функцию накопления, о чём написано

выше (в том числе см. цитату из статьи проф. М. М. Ямпольского «О законе денежного обращения», размещённую в гл. 1 [1.1]).

К

сожалению, и я запутался при написании

статьи «О монетаризме» в определении M – «среднего количества денег, находящихся в

обращении в данном обществе в течение года» (определение Фишера) и денежной массы, на которую покупаются товары

и услуги (те деньги, которые оказывают влияние на экономику). Я правильно

написал:

«Но как понятие определишь, таким оно и будет.

Считаю необходимым заметить следующее. На первый взгляд кажется, что денежную

массу, на которую ПОКУПАЮТСЯ ТОВАРЫ И УСЛУГИ подсчитать просто: подсчитай все

покупки в стране – получишь результат. Но

ведь одни и те же деньги за год участвуют в покупках

несколько раз. В этом вся трудность»

Однако я спутал определение M, данное Фишером, и то, что стоит за этим

определением. Я ошибочно посчитал, что за M Фишер принимает деньги, на которые совершаются покупки, т.к. он пишет о

них, что они участвуют в обороте. На самом деле

в обороте не

участвуют деньги, находящиеся в функции сбережения (накопления).

Это не учёл Фишер, давая определение M, хотя и знал об этом.

Поэтому далее в моей статье

следует ошибочный текст: «Поэтому и принято за M – сумму наличных денег, находящихся в обороте за

год, – принимать количество денег находящихся на руках населения, что подсчитать намного проще. Это тем более актуально, что по

общепринятой теории они (фактически –

добавлено позже, ВИД) являются

спросом. Поэтому представляет интерес определение величины скорости обращения

денег». Моя ошибка заключается в том, что за M принимают количество денег находящихся на руках

населения, не из-за сложности нахождения денег, находящихся в обороте, т.е.

денег на которые совершаются покупки (обмен денег на блага), а из-за того, что

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ M это равные

величины.

Далее в статье написано не согласующееся с написанным в ней выше: «Если бы мы смогли

определить величину скорости обращения денег непосредственно, то тогда разделив

количество денег, на которые куплены товары и услуги за год, на скорость, мы

могли бы определить сумму наличных денег, находящихся в обороте за

год». Ведь выше речь шла о невозможности нахождения

скорости

обращения денег непосредственно и относительной лёгкости нахождения наличных денег, находящихся в обороте за

год, т.е. всех денег, включая «сбережённые» деньги. В этой цитате «деньги, на

которые куплены товары и услуги за год» – это сумма денег, т.е. ΣpQ = MV, а не деньги страны с

учётом их оборота (M).

Что такое

скорость обращения денег

Из уравнения обмена следует, что

скорость обращения денег

V = PT/M.

Из этой

формулы следует, что

скорость обращения денег зависит от того, как мы

определим M, т.е., какие «деньги» войдут в M.

Мы выяснили, что Фишер за M принял количество «денег» в

его определении, находящихся в среднем на руках за год. Однако в гл. II § 2 «Уравнение обмена в арифметическом

выражении» он даёт определение скорости

обращения V, в котором подразумевается другое определение M:

«Важная величина, называемая скоростью

обращения или быстротой оборота, представляет собой простое частное, получаемое

от деления суммы денежных платежей за блага в течение года на среднюю сумму

денег в обращении, при посредстве которой эти платежи были произведены. Эта

скорость обращения для общества в целом представляет собой особый вид средней

скорости оборота денег для разных лиц. Для каждого лица существует особая

скорость оборота денег, которую он может легко вычислить, деля общую сумму

своих денежных затрат в течение года на среднюю сумму своих денежных получений»

(л. 12, с. 38).

Ведь «средняя сумма денег в обращении, при посредстве

которой эти платежи были произведены» не равна «числу денег» (л.

12, с. 39) и не равна средней сумме денежных получений (л. 12, с. 38).

Однако покупка и продажа товаров и услуг (обмен «денег» на

блага и обратный обмен) возможны и при помощи денежных суррогатов. В этом

случае в качестве M необходимо брать «деньги» в широком определении

«Экономикс» л. 3, но учитывать только те «деньги», которые идут на покупки.

Подобную мысль мы находим во «вступительной статье составителей» книги л. 12 (с. 16):

«Развитая количественная теория и,

конечно же, банковская практика оперируют понятием M2. В дополнение к M1 оно включает срочные вклады

и облигации государственных займов (потенциальная наличность). Дополнительные

составляющие M2 отличаются от чековых вкладов прежде всего тем, что обладают способностью

самовозрастать. Темп приращения зависит от альтернативной цены денег –

процентной ставки. Она складывается вне сферы обращения».

Таким образом, при подсчёте скорости обращения V при известных T – объеме торгового оборота, и P – уровне цен,

при подстановке в качестве M либо «денег» в определении Фишера, либо M1, либо M2, либо других

денежных агрегатов, либо «денег» («денежных суррогатов»), которые на самом деле

участвуют в обороте, т.е. на которые покупаются товары и услуги, мы получаем

различные значения V. Комментарий в 4.4.

В статье «О монетаризме» я попробовал подсчитать

скорость обращения в соответствии с цитатой: «Для каждого лица существует

особая скорость оборота денег, которую он может легко вычислить, деля общую

сумму своих денежных затрат в течение года на среднюю сумму своих денежных

получений» (л. 12, с. 38, см. выше):

«Подсчитаем

по методике Фишера «для каждого лица» скорость оборота денег. Предположим мой

оклад 6 тысяч Рублей (Р) в месяц. В течение года были потрачены на платежи за

различные блага (товары и услуги) 72 тыс. Р, то есть я истратил всё, что получил. Думаю, что тратят

всё, что получают ВСЕ, у кого доход (денежные получения) меньше или

близки прожиточному минимуму. В

этом случае скорость оборота денег равна 12 (72:6), т.е. количеству раз, когда

я получал заработную плату. Этот вывод можно распространить на пенсию и

пособия, выплачиваемые 1 раз в месяц.

На

самом деле все, даже имеющие

доход менее прожиточного минимума, имеют сбережения как минимум на

смерть (так называемые «гробовые»). Подсчитаем скорость оборота денег в случае,

если «гробовые» появились в рассматриваемом году. К сожалению я не имею

статистических данных, но думаю, что у

бедняков (тех, кто имеет доход менее прожиточного минимума) «гробовые»

равны 10 тыс. Р (2007 г). Примем прожиточный минимум в

том же 2007 г 6 тыс. Р (для разных регионов России он

различен, для показательности расчёта примем максимальный для России

прожиточный минимум). В этом случае для

бедняков скорость оборота денег равна 10,3 [(72-10):6]. Очевидно, что для богатых скорость оборота денег будет

больше, т.к. их средние суммы денежных платежей и получений значительно больше

их сбережений.

Итак,

мы подтвердили вывод Фишера, содержащийся в книге: «О накопленных деньгах иногда говорят, что они изъяты из обращения. Но

это только другая форма выражения той мысли, что накопление денег понижает

скорость их обращения» (Глава V § 3: л. 12, с. 90, выделено мной – ВИД).

Попробуем

подсчитать скорость обращения денег

непосредственно по формуле V=Spq/M в современной России 2007 г, но при стабильной экономике, т.е.

ПРИ НЕИЗМЕННЫХ ЦЕНАХ. Предположим, что за месяц в России было продано

товаров (услуг) на 3 трлн Р.

За это время часть платёжных средств (денег) ушла в коммерческие банки и вернулась производителям товаров и

услуг в виде заработной платы и снятых со счетов денег, полученных за реализацию

товаров и услуг. За этот же период часть населения получило пенсии, пособия;

некоторые физические и юридические лица сняли деньги со своих депозитных счетов

(денежный запас), получило проценты по вкладам или (и) кредиты. За этот же

месяц часть населения достало деньги из жестяных банок (чулков) или поменяло

Доллары, чтобы купить товар или услугу. Какая часть денег,

имевшаяся у физических и юридических лиц (предприятий и населения) на руках в

виде наличных или безналичных денег пошла на покупку товара или услуги в рассматриваемом месяце? Ответить на этот

вопрос чрезвычайно сложно.

Поэтому

упростим задачу. Рассмотрим только оборот денег, связанных с покупкой

(продажей) товаров и услуг, считая, что в стране больше нет никаких денег, т.е.

нет накоплений (денежного запаса). Предприятия пустили все реализованные за товар деньги (платёжные средства) на выдачу

заработной платы наёмным работникам и на приобретение материальных ресурсов. То

есть мы считаем, что количество полученных предприятиями денег КАЖДЫЙ МЕСЯЦ

равно количеству денег, истраченных на зарплату и материальные ресурсы. Ещё раз

упростим задачу, считая, что все предприятия выдают зарплату раз в месяц и она полностью расходуется на покупку товаров и

услуг. Таким образом получается, что при наших упрощениях денежная масса,

находящаяся в обращении, равна сумме проданных (реализованных) за месяц товаров

и услуг, а скорость её обращения равна 1 (единице). За год эта (месячная) денежная масса обернётся

12 раз, следовательно, скорость её

обращения равна 12.

При

выдаче заработной платы всеми предприятиями 2 раза в месяц скорость обращения

денежной массы увеличится в 2 раза и будет равна 24 (при условии, что ВСЯ

зарплата тратится на покупку товаров и услуг до следующей зарплаты).

Замечание.

Я не учитываю денежные выплаты государства (пенсии, пособия) и кредиты банков.

С учётом замечания это будет

максимально возможная скорость обращения денег по определению И.Фишера, т.к. любой денежный запас в течение года (положить деньги в подушку или положить деньги в банк, где они не тратятся на покупки товаров или услуг), уменьшает скорость обращения

денег».

Ниже в статье «О монетаризме» написано:

«Как отмечалось выше, скорее

всего Фишер не учитывал, что средняя сумма

денег в обращении, при посредстве которой эти платежи были произведены

(денежная масса, находящаяся в обращении для покупки товаров и услуг), не равна

средней сумме денежных получений каждого лица общества. Попробуем подсчитать

скорость оборота денег в приведённом выше примере, беря фактическую «среднюю сумму

денег в обращении конкретного лица, при посредстве которой эти платежи были

произведены» (Mт), а не «среднюю сумму денежных получений конкретного лица» (M). Вспомним

условие. Предположим мой оклад 6 тысяч Р в месяц. Это

будет моя средняя сумма денежных получений. При расходе всех годовых денежных

получений на платежи за различные блага (товары и услуги), т.е. при отсутствии

сбережений (накоплений), моя средняя сумма денежных получений будет равна моей средней сумме денег в обращении, т.е.

денежной массе в обращении, при посредстве которой эти платежи были произведены

(M= Mт).

Результат будет тот же: Vт=12.

При сбережении (накоплении) 10 тыс. Р моя сумма денег

в обращении будет 72-10=62. Средняя сумма денег в обращении, при посредстве

которой эти платежи были произведены, (Mт) будет (72-10):12= 5,17.

Теперь подсчитаем скорость обращения денег в моём примере при сбережении 10

тыс. Р (Vт1). Vт1 будет равна сумме денежных

платежей за блага (цене купленных мною товаров и услуг) в течение года

(72-10=62) делённой на среднюю сумму денег в обращении (Mт =5, 17); разделив получим Vт1=12= Vт. То есть мы получили результат, говорящий о том, что

скорость обращения

денег, на которые куплены товары и услуги, (среднее количество переходов денег в обмен на блага) не

зависит от величины сбережений.

Разница (с высказыванием

Фишера «накопление денег понижает скорость их обращения» –

добавлено позже, ВИД) получилась от подмены понятий. Ведь принято со времён Фишера за денежную массу,

находящуюся в обращении, принимать всю денежную массу страны. Это видно из главы II § 2, где написано: «Начнем с денежной части

уравнения. Если число долларов в стране

составляет 5 млн., а скорость их обращения равна 20 раз в год, тогда общая

сумма денег, переходящих из рук в руки (в обмен за блага), за год составит 5

млн.х20, или 100 млн. долл. Это есть денежная часть

уравнения обмена» (выделено мной – В.И. Доркин). Но ведь в обмене денег на

блага участвуют не все 5 млн. Д, часть из них находится в сбережении

(накоплении).

Таким образом

получается, что Фишер дал определение

скорости обращения денег не соответствующее тексту книги: в его книге скорость обращения представляет собой простое

частное, получаемое от деления суммы денежных платежей за блага в течение года не на «среднюю сумму денег в обращении, при посредстве которой эти платежи были

произведены», а на все деньги, имеющиеся в стране. Это следует из

приведённого двумя абзацами выше примера. Это следует из всего текста книги.

Это уточнение меняет

физический смысл скорости обращения денег. Как мы видели из простейшего

примера, скорость обращения денег, на которые покупаются товары и услуги, (Vт – другое определение скорости обращения денег,

соответствующее среднему количеству переходов

денег в обмен на блага в течение года) не меняется при накоплении (сбережении). При накоплении (сбережении)

уменьшается количество денег, участвующих в купле-продаже товаров и услуг.

Важно подчеркнуть, что

произведение количества денег в

стране M на скорость их обращения V (по существующим определениям

и методикам расчёта) равна произведению денежной массы, находящейся в

обращении, на которую куплены товары и услуги, (Mт) на фактическую

скорость их обращения (среднее количество переходов денег в обмен на блага) (Vт).

Попробуем разобраться как изменились

скорость обращения денег, идущих на покупку товаров и услуг (среднее количество

переходов денег в обмен на блага Vт) и количество денег, идущих на покупки товаров и

услуг, (Mт) в России в сентябре 1998 г.

Как написано в статье «О причинах

изменения курса Доллара» данной книги, население

стремилось избавиться от дешевеющей национальной валюты (см.

выше). Это означало уменьшение денежного запаса почти до нуля и увеличение

количества денег, на которые покупались товары и услуги, (Mт) практически до

абсолютной денежной массы страны (M). Из уравнения MхV= MтхVт можно подсчитать

фактическую скорость обращения денег Vт; Vт=MV:Mт. Но так как в сентябре 1998

г M= Mт, то

получается, что в сентябре 1998 г скорость обращения денег, подсчитанная по

существующим методикам, V была равна фактической

скорости обращения денег Vт,

т.е. среднему количеству переходов

денег в обмен на блага.

Попробуем подсчитать фактическую скорость обращения денег (среднее

количество переходов денег в обмен на блага) Vт, исходя из физического смысла

передачи денег из рук в руки для покупки

товаров и услуг. В сентябре 1998 г

почти все имеющиеся у населения деньги (национальная валюта) были потрачены на

покупку товаров (включая Доллары) и услуг. Поэтому приблизительно период

обращения денег в России в сентябре 1998 г составил несколько дней.

Следовательно, фактическая скорость обращения денег Vт в сентябре 1998

г (в пересчёте на год) была в районе 120, что значительно больше скорости

обращения денег, подсчитанной по существующим методикам, V.

Необходимо подчеркнуть, что кроме увеличения фактической скорости обращения денег Vт, т.е. скорости передачи денег из рук в руки для покупки товаров и

услуг в сентябре 1998 г за счёт уменьшения денежного запаса также

увеличилась скорость обращения денег, подсчитанная по существующим методикам, V. А так как количество товаров и услуг за небольшой промежуток времени

не может значительно увеличиться, то в соответствии с уравнением Фишера в

сентябре 1998 г значительное увеличение скорости обращения денег привело к

значительному увеличению уровня цен. Таким образом

мы доказали, что

в соответствии с уравнением обмена Фишера в августе-сентябре 1998 г значительное увеличение

скорости обращения денег могло привести к значительному увеличению уровня цен

БЕЗ РОСТА НОМИНАЛЬНОЙ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ РОССИИ (без роста денежных агрегатов).

Наше исследование подтвердило

расположенное выше утверждение, что

на экономику

влияют ТОЛЬКО деньги, находящиеся в обращении (для покупки товаров и услуг)».

Итак,

мы показали, что высказывание Фишера: «О накопленных деньгах иногда говорят,

что они изъяты из обращения. Но это только другая форма

выражения той мысли, что накопление денег понижает скорость их обращения» (л.

12, с. 90), справедливо, только, если в понятии «скорость обращения денег»

(«простое частное, получаемое от деления суммы денежных платежей за блага в

течение года на среднюю сумму денег в обращении, при посредстве которой эти

платежи были произведены» – л . 12, с. 38) в числителе взять количество

«денег» в стране, без учёта того, которые идут на покупки, а которые

сберегаются (накапливаются). Именно так поступал Фишер,

противореча написанному самим собой на с. 38 л. 12. Это

определение будем называть общепринятым определением скорости обращения денег.

Необходимо

подчеркнуть отмеченное в статье «О монетаризме»,

что скорость обращения денег, на которые

куплены товары и услуги, (среднее количество переходов денег в обмен на блага)

не зависит от величины сбережений, т.к. в деньги, которые обращаются (на

которые куплены товары и услуги), не входят сбережённые деньги. Поэтому

«при накоплении

(сбережении) уменьшается количество денег, участвующих в купле-продаже товаров

и услуг» по сравнению с общим количеством денег в стране.

Полученный

в статье результат также доказывается арифметически.

Если

М – количество денег в стране, Мт – количество денег, идущих на

покупки, Мс – сбережённые деньги, то М=Мт+Мс.

Сумма денежных платежей за блага в течение года – VМт = V(М – Мс). Средняя

сумма денег в обращении, при посредстве которой эти платежи были произведены –

Мт = М – Мс. По определению скорости обращения денег V = VМт / Мт

или V = V(М – Мс) / (М – Мс). Произведя арифметическое

действие «деление», мы получим V, что и требовалось доказать.

Другая ошибка Фишера заключается в том,

что Фишер

нарушает логический закон тождества: в выражении «накопление денег понижает

скорость их обращения» речь должна идти о разных деньгах: ведь накопленные деньги не обращаются. Поэтому правильно будет написать: «накопление денег понижает скорость обращения

всех денег, имеющихся в стране». Хотя в

этом выражении понятие «обращение» не будет соответствовать ни одному из

общепринятых, т.к. часть всех денег не будет «обращаться». Но, как понятие определишь, таким оно и будет.

Понятие «обращение» можно не рассматривать, а рассмотреть только одно из двух

понятий Фишера «скорость обращения». В рассматриваемом контексте это будет

понятие, соответствующее следующему определению: «Для каждого лица существует

особая скорость оборота денег, которую он может легко вычислить, деля общую

сумму своих денежных затрат в течение года на среднюю сумму своих денежных

получений» (см. выше) или аналогичное понятие: «Если мы разделим сумму годовых денежных затрат E на среднюю сумму денег в обращении M, мы

получим то, что называется средним числом оборотов денег в их обмене на блага,

– E/M, т. е. скорость обращения денег»

(л. 12, с. 44: гл. 2 § 4); при этом за M необходимо принять

количество денег в стране. Как отмечено выше, это общепринятое определение скорости обращения денег.

К сожалению, в книге Фишера есть ещё

одна неточность, отмеченная в статье «О монетаризме»:

«Важное определение для понимания И. Фишером

сущности скорости обращения денег дано в его книге в главе V. Косвенные

факторы покупательной силы денег § 3. Влияние индивидуальных привычек на скорость

обращения денег и депозитов и тем самым на цены (л.

12, с. 90 – выделено полужирным и в рамку

мной, ВИД):

«Скорость обращения денег есть

то же самое, что и скорость их перехода из рук в руки».

Хотя в этом определении НЕПОНЯТНО, что значит «скорость перехода денег из рук в руки», как измерить эту скорость.

Обратим

внимание, что в этом определении Фишер опять

приравнивает

переход денег из рук в руки к покупке товара или услуги.

Между тем, если

человек, например, положил деньги в банк (переход денег из рук в руки), то это

не значит, что банк на них НЕМЕДЛЕННО купит товар или услугу. Между тем Фишер писал, что уравнение обмена это

уравнение обмена денег на благо (товар или услугу) (или наоборот): «Уравнение

обмена есть математическое выражение всех сделок, совершаемых в известный

период времени в данном обществе. Оно получается простым сложением уравнений

обмена для всех индивидуальных сделок. Положим, что некто покупает 10 фунтов сахара

по 7 центов за фунт. Это меновая сделка, в которой 10 фунтов сахара

рассматриваются как эквивалент 70 центов, и этот факт может быть выражен таким

образом: 70 (центов) = 10 (фунтам сахара) х 7

(центов)» (глава II § 2: л. 12, с. 37).

Другим подтверждением того, что простой переход денег из рук в руки не

может быть частью уравнения обмена, является приведённое выше одно из

определений Фишером скорости обращения денег: «2) от скорости их обращения (или от среднего количества переходов денег в обмен на блага в течение года)»

(выделено мной – ВИД)».

Написанное выше показывает, что

Фишер ОШИБОЧНО

считал, что если у человека появились деньги, то он их НЕМЕДЛЕННО потратит.

Продолжая комментарий

статьи «О монетаризме», необходимо отметить ошибочность критики в ней определения скорости обращения денег, данного

Фридменом и Мейзельманом. Они дали определение

скорости обращения денег, как «отношение потока дохода или потребительских

расходов к денежному запасу».

Рассмотрим

теперь определение скорости обращения денег, данное в современных словарях. Во

многих словарях даётся такое определение:

Скорость обращения

денег – число, показывающее, сколько раз в году денежная единица, находящаяся в

обращении, расходуется на приобретение товаров и услуг.

Как

видно, это определение немного отличается от определения Фишера: «простое частное, получаемое от деления суммы

денежных платежей за блага в течение года на среднюю сумму денег в обращении,

при посредстве которой эти платежи были произведены». Однако и здесь, скорее

всего, за денежную единицу, находящуюся в обращении, взята часть всех денег, находящихся в стране. Для

ясности необходимо дать определение, что понимается под «находящаяся

в обращении».

В книге «Общая теория денег и кредита». Под редакцией проф. чл.-корр. РАЕН Е.Ф. Жукова. Второе

издание, переработанное и дополненное. © Коллектив авторов, 1995, 1998

ЮНИТИ. (Раздел 2.

Денежная система. Глава 3, § 2 «Денежная масса и скорость

обращения денег») написано:

«Скорость

обращения денег — показатель интенсификации движения денег при функционировании

их в качестве средства обращения и средства платежа. Он трудно поддается

количественной оценке, поэтому для его расчета используются косвенные данные.

В промышленно развитых странах в основном исчисляются два

показателя скорости роста оборота денег:

♦

показатель скорости обращения в кругообороте доходов — отношение валового

национального продукта (ВНП) или национального дохода к денежной массе, а

именно к агрегату M1 или M2; этот

показатель раскрывает взаимосвязь между денежным обращением и процессами

экономического развития;

♦

показатель оборачиваемости денег в платежном обороте — отношение суммы

переведенных средств по банковским текущим счетам к средней величине денежной

массы.

В

Российской Федерации в практике статистической работы в зависимости от полноты

охвата оборота наличных денег различают; во-первых, скорость возврата денег в

кассы учреждений Центрального банка России как отношение суммы поступлений

денег в кассы банка к среднегодовой массе денег в обращении; во-вторых,

скорость обращения денег в налично-денежном обороте, исчисляемую путем деления

суммы поступлений и выдачи наличных денег, включая оборот почты и учреждений

Сберегательного банка, на среднегодовую массу денег в обращении».

В

другой книге под редакцией Е.Ф. Жукова «Деньги…» написано (л.

31, с. 62):

«Скорость обращения денег —

это быстрота их оборота при обслуживании сделок.

Показатель

скорости обращения денег определяется отношением ВВП к денежной массе,

(агрегату M2)».

Последнее

предложение соответствует уравнению обмена (MV = PT), если его преобразовать:

V = PT/M.

При этом считается, что произведение

уровня цен на количество проданного (произведённого)

товара равно ВВП. Без комментария.

Однако

нельзя признать оправданным считать M равнозначным

агрегату M2. Комментарий в

4.4.

Однако,

несмотря на отмеченные ошибки, надо признать, что И. Фишер в целом произвёл качественное исследование зависимости скорости

обращения денег как отношения суммы

денежных платежей за блага к количеству денег в стране от различных

факторов. Особенно необходимо отметить строгое доказательство Фишера, что

в стабильной

экономике скорость обращения денег неизменна.

Об этом написано в статье «О монетаризме»:

«Как отмечено выше, М. Фридмен считал

скорость обращения денег неизменной. Того же МНЕНИЯ придерживался И. Фишер.

Того же МНЕНИЯ придерживаются большинство современных

экономистов (финансистов).

Фишер подтверждает своё мнение

следующими рассуждениями: «…В действительности скорости обращения денег и

депозитов зависят, как мы уже видели, от технических условий и не имеют

никакого явного отношения к количеству денег в обращении. Скорость обращения

денег есть среднее число оборотов монеты и зависит от

несметного числа отдельных оборотов. Эти последние, как мы уже видели, зависят