От великого заблуждения к великому открытию

Л.Э.ГЕНДЕНШТЕЙН,

ИСМО РАО, г. Москва

genden@list.ru

От великого заблуждения к

великому открытию

(Рекомендуем посмотреть сайт http://pm.far-for.net, где дан материал о

более чем сотне вечных двигателей. Почти все

рисунки мы взяли именно с этого сайта. – Ред.)

Почему попытки построить вечный

двигатель были такими упорными?

Стоит ли всякого, кто в прежние века

пытался построить вечный двигатель, считать

неграмотным или сумасшедшим? Вряд ли, ведь вечное

движение люди видели вокруг себя! По небу вечно

движется Солнце, Луна и планеты, вечно вращается

вокруг своей оси Земля… Вечно текут реки, и вечно

бегут гонимые ветром облака… Люди даже

научились использовать вечное движение воды и

ветра, построив водяные и ветряные мельницы.

Поэтому неудивительно, что умами

учёных и инженеров завладела дерзкая мысль: если

вечное движение существует в природе, значит, и

человек может создать вечный двигатель и

заставить его служить себе! Размышления о

создании вечного двигателя не давали покоя

многим, даже знаменитому итальянскому художнику

и изобретателю Леонардо да Винчи.

С развитием производства потребность

в двигателях становилась всё сильнее, а тепловых

двигателей ещё не было. А после того, как их

изобрели, они долгое время оставались слишком

дорогими. Знаменитая картина художника Ильи

Репина «Бурлаки на Волге» показывает, как

трудно было обходиться без двигателей.

Изобретателя вечного двигателя

ожидала вечная слава, к тому же казалось, что

великое открытие само идёт в руки. Например,

раскрутив тяжёлое колесо, посаженное на хорошо

смазанную ось, можно было наблюдать, что колесо

крутится очень долго. Казалось, стоит приложить

немного смекалки и технического мастерства,

изменив конструкцию колеса так, чтобы одна его

половина всегда перевешивала другую, и «очень

долго» превратится в «вечно». Более того: такое

«вечное колесо» будет не только крутиться само

по себе, но сможет приводить в движение мельницу

или станок, то есть станет вечным двигателем!

Однако все попытки создать вечный

двигатель неизбежно заканчивались неудачей.

Учёные и инженеры того времени не замечали

принципиального различия между вечным движением

и вечным двигателем.

В чём же состоит это различие? Вечное

движение возможно, если полностью устранить

трение. Таким, например, является движение по

инерции, когда на тело не действуют другие тела:

при этом тело движется вечно с постоянной

скоростью. И колесо вращалось бы вечно, если бы

можно было устранить трение полностью.

Однако даже при полном отсутствии

трения вечный двигатель, т.е. устройство, которое

совершало бы работу без потребления энергии, был

бы невозможен. Сегодня мы знаем, что это

следствие закона сохранения энергии. Но, как мы

скоро увидим, этот великий закон обязан своим

открытием… именно несостоявшимся вечным

двигателям!

Загадки и разгадки «вечных

двигателей»

Знакомство с остроумными проектами

«вечных двигателей» и нахождение ошибок,

неизбежно присутствующих в каждом из них, –

вовсе не пустая трата времени! Во-первых, это

интересно, а во-вторых, предоставляет прекрасную

возможность повторить и применить изученные

вами закономерности механических явлений.

Самый древний из известных сегодня

проектов вечного двигателя принадлежит

индийскому поэту, математику и астроному

Бхаскаре, жившему в XII в.

На колесе укреплены длинные закрытые

сосуды, наполовину наполненные ртутью. Сосуды

расположены под углом к радиусу колеса, поэтому

при любом положении колеса в его левой части

находится больше ртути, чем в правой.

Следовательно, по замыслу изобретателя, колесо

должно вращаться против часовой стрелки. В чём

состоит ошибка проекта?

В правой части колеса ртути

действительно меньше, чем в левой, но зато эта

ртуть находится дальше от оси. Расчёт показывает,

что моменты сил, с которыми действует на колесо

ртуть в левой и в правой частях колеса, в точности

уравновешивают друг друга. Поэтому вследствие

правила моментов колесо будет находиться в

равновесии.

Заманчивая идея построить колесо,

которое не может находиться в равновесии и

поэтому будет вращаться вечно, идёт сквозь века,

покоряя одну страну за другой. Один из первых

европейских изобретателей «вечных колёс» –

французский архитектор Вийяр д’Оннекур жил в XIII

в. Автор был настолько уверен в своем

изобретении, что писал: «Многие искусные мастера

пытались изобрести колесо, которое вращалось бы

само по себе. Вот способ, как создать такое колесо

с помощью нечётного числа деревянных

молоточков». Рассмотрим этот проект, который

привлекал внимание в течение нескольких

столетий.

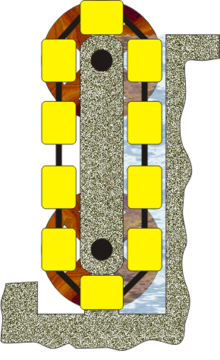

На колесе расположены

7 перекидывающихся молоточков. При любом

положении колеса с одной его стороны будут 3

молоточка, а с другой – 4. По замыслу автора, из

этого следует, что колесо не сможет находиться в

равновесии, т.к. 3 молоточка не могут уравновесить

4 таких же. В чём ошибка проекта?

3 молоточка могут уравновесить 4, если

равны моменты сил, вращающих колесо в

противоположные стороны.

Любопытно, что более поздние

изобретатели «вечных колёс» приводили доводы,

противоположные доводам первых изобретателей, –

теперь они отдавали предпочтение именно моменту

сил! Таков, например, проект, предложенный

итальянским инженером Жакопо, жившим в эпоху

Возрождения (XV в.).

На колесе укреплены откидывающиеся

рычаги. При откидывании рычага момент силы,

действующей на колесо со стороны этого рычага,

увеличивается, вследствие чего, по замыслу

автора (Мариано ди Жакопо из Сиены, 1438 г.) правая

часть колеса должна всегда перевешивать левую. В

результате колесо должно вращаться вечно. В чём

ошибка проекта?

Если подсчитать, сколько рычагов

находится с каждой стороны колеса, то мы увидим,

что слева рычагов больше! Расчёт показывает, что

моменты сил, вращающих колесо в противоположные

стороны, в точности равны.

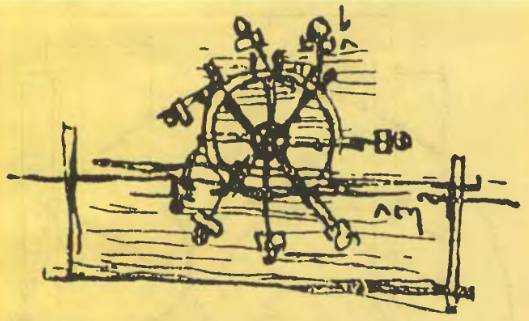

В последующие века изобретатели

«вечных колёс» иногда заменяли переливающуюся

ртуть и откидывающиеся рычаги перекатывающимися

шарами.

Таким, например, был один из проектов

Леонардо да Винчи. Как и все другие, он не работал,

но выглядел красивее других, – как-никак его

создателем был не только великий изобретатель,

но и великий художник!

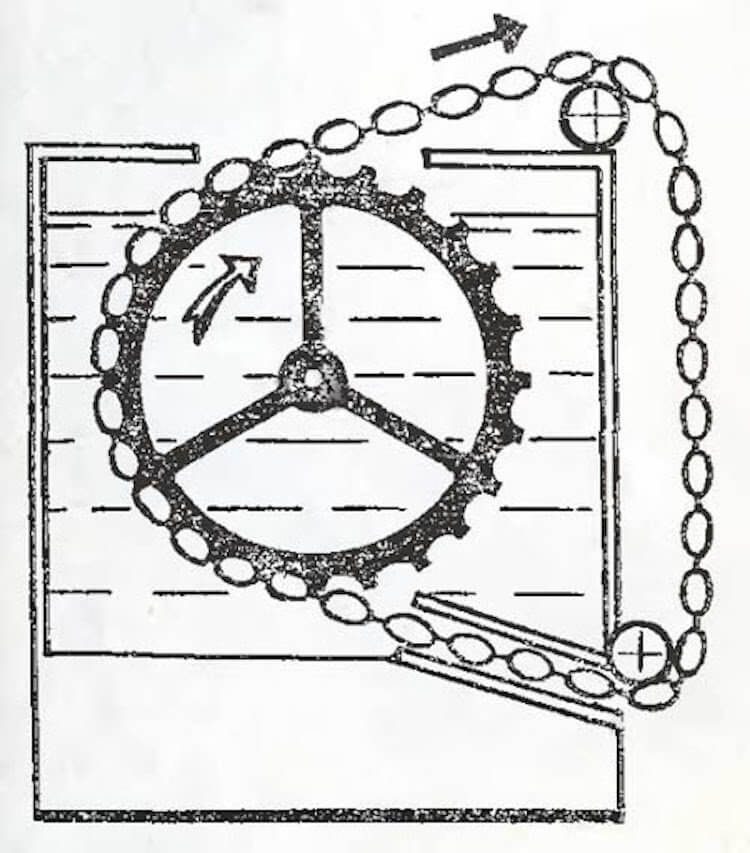

Замечательной простотой подкупает

проект «вечного двигателя» с ремнём (или тяжёлой

цепью), левая и правая части которой имеют разную

длину.

По замыслу авторов, более длинная

часть ремня (цепи) должна постоянно перевешивать

более короткую часть, вследствие чего цепь не

может находиться в равновесии. Опускаясь вниз,

правая часть цепи будет вечно вращать колёса,

приводя в движение какой-нибудь механизм. В чём

ошибка этого проекта?

Колёса 1 и 2 «поддерживают»

правую, более длинную часть ремня, вследствие

чего обе части ремня в точности уравновешивают

одна другую.

«Изобретатели» вечных двигателей не

забыли, конечно, и о законе Архимеда! Вот один из

проектов.

Вращающийся на оси деревянный барабан

частично погружён в воду. По замыслу авторов, на

погружённую в воду часть барабана действует,

согласно закону Архимеда, выталкивающая сила,

направленная вверх. Поэтому барабан должен вечно

вращаться. В чём ошибка проекта?

Силы давления воды направлены

перпендикулярно поверхности барабана, т.е. к его

оси. На рисунке жирными стрелками изображены

силы, действующие на разные участки погружённой

в воду части барабана. Видно, что эти силы не

вращают барабан, а только стремятся искривить

ось, на которую он посажен.

Тут может возникнуть вопрос: а разве

выталкивающая сила – равнодействующая сил

давления воды – не должна быть обязательно

направлена вверх? Дело в том, что

равнодействующая сил давления воды на все

участки поверхности тела направлена вверх, если

тело погружено в воду полностью. В данном же

случае барабан погружен в воду только частично.

А вот проект «вечного двигателя» Дени

Папена. Автор был уверен, что вода в широкой части

сосуда будет постоянно перевешивать воду в более

узкой его части. В результате жидкость будет

выдавливать саму себя в узкую часть сосуда, из

которой она выливается в тот же сосуд, и должна

возникнуть непрерывная циркуляция воды.

Изобретатели «вечных двигателей» не

ограничились, конечно, только механическими

явлениями (включая гидростатику). Ещё в 1570 г.,

до появления знаменитой книги Уильяма Гильберта

«О магните, магнитных телах и о большом магните –

Земле», в которой впервые были обобщены первые

результаты исследования магнитных явлений,

иезуит Иоганн Тэснериус предложил проект

вечного двигателя, основанный на притяжении

стальных или чугунных шаров магнитом. На

приведённом рисунке изображён этот проект –

гениальный по своей простоте, но всё равно не

работающий.

Вот что написал о нём другой церковник,

епископ Уилкинс, также уделивший много внимания

проблеме вечных двигателей в книге с характерным

для того времени названием «Математическая

магия»: «Среди всех изобретений этого рода

наиболее достоверным представляется устройство,

в котором природный магнит притягивает стальное

ядро, движущееся вверх по наклонной плоскости.

Приблизившись к магниту, ядро падает вниз через

отверстие на плоскости и затем возвращается к

тому месту, откуда началось его движение. Далее

магнит снова начинает притягивать ядро,

заставляя его двигаться вверх до тех пор, пока

оно снова не достигнет отверстия и не упадёт

вниз. Движение ядра будет вечным, что легко

понять, глядя на рисунок». Последняя фраза

типична для догалилеевского периода развития

науки, опирающегося, следуя древним, на

умозрительные доводы, а не на эксперимент. И

рисунок, согласитесь, завораживает своей

убедительностью! Впрочем, сегодня ошибка этого

проекта очевидна: если магнит притянет шар, и он

вкатится до верха наклонной плоскости, то тот же

самый магнит уже не «отпустит» шар и не даст ему

скатиться по вогнутой поверхности. Убедиться в

этом проще простого: достаточно поставить опыт.

Было предложено также немало проектов,

комбинирующих вечные колеса и силу магнитов, –

например, по спицам «вечного колеса» скользили

намагниченные бруски, на которые действовали

магниты. Конструирование подобных вечных

двигателей стало своего рода народным хобби. Так,

шотландский башмачник Спенс изготовил «вечный

двигатель», в котором использовались магниты,

причём его «действующая модель» была настолько

убедительной, что известный физик Дэвид Брюстер,

тот самый, который открыл закон Брюстера,

относящийся к поляризации света, написал об

изобретении Спенса в научном журнале «Анналес де

хими» в 1818 г.: «Мистер Плэйфер и капитан Катер

осмотрели обе машины и с удовлетворением пришли

к выводу, что проблема вечного движения решена».

Брюстер был далеко не единственным

серьёзным учёным, поддавшимся очарованию идеи

вечных двигателей. Он всего лишь «одобрил»

проект, предложенный башмачником, а вот такие

выдающиеся учёные, как Иоганн Бернулли и Роберт

Бойль, сами предлагали проекты вечных

двигателей!

Предложенный Бернулли проект был

также гениально прост, о чём свидетельствует

приведённый рисунок. В сосуд, в котором находится

смесь тяжёлой и лёгкой жидкостей, опущена трубка.

Верхний конец трубки открыт, а нижний закрыт

мембраной, пропускающей внутрь трубки только

более лёгкую жидкость из смеси. Тогда под

действием давления более тяжёлой смеси

оказавшаяся в трубке лёгкая жидкость будет

подниматься. И если правильно подобрать высоту

трубки, а также соотношение плотностей

жидкостей, то, по рассуждению Бернулли,

сформулированному со строгостью математической

теоремы, лёгкая жидкость поднимется настолько,

что будет выливаться из трубки, что и приведёт к

вечному круговороту, и «таким образом, движение

жидкости будет вечным». А как же опыт? Опыт,

считал Бернулли, не только уже поставлен – он

продолжает проводиться самой природой «ныне,

присно и во веки веков»! Это, по мнению учёного, не

что иное, как круговорот воды в природе: Бернулли

утверждал, что непрерывный подъём воды в горы и

стекание рек в моря обусловлено разностью

плотностей солёной и пресной воды.

А Роберт Бойль тот же самый круговорот

воды в природе объяснял действием капиллярных

сил. И был уверен, что их использование и в самом

деле может быть использовано для создания

вечного двигателя, гравюра с изображением

которого приведена слева. Поднимающаяся по

капилляру жидкость должна, по мнению

изобретателя, выливаться обратно в сосуд, если

длина капилляра не слишком велика.

Польза от «вечных двигателей»

всё-таки была!

Можно ли утверждать, что

предпринимавшиеся на протяжении нескольких

веков попытки построить вечный двигатель были

безрезультатными? Вовсе нет! История науки

свидетельствует, что отрицательный результат

оказывался порой не менее полезным, чем

положительный: неудачи заставляли учёных

по-новому взглянуть на проблему, что приводило к

важным открытиям. Именно такой счастливый конец,

как мы сейчас увидим, имела и многовековая

история изобретения «вечного двигателя».

Проследим основные вехи этой истории.

Многие годы посвятил изобретению

вечного двигателя Леонардо да Винчи, и с каждым

новым проектом он всё глубже постигал стоявшую

перед ним проблему. Начал он со схем «вечного

колеса» (об одном из его проектов мы рассказали

выше). Его, конечно, постигает неудача, но он не

сдаётся: «Препятствия не могут согнуть меня.

Любое препятствие вызывает усилие».

Леонардо пробует использовать

выталкивающую силу воды, водяное колесо,

Архимедов винт, с помощью которого древние греки

поднимали воду для орошения полей. Леонар до всё

ещё уверен в успехе, возле одного из своих

чертежей он пишет: «Вода возвращается… и этот

процесс повторяется неограниченно долго».

Но неудача сменяется неудачей. И тогда

Леонардо производит точный расчёт моментов сил

для проекта «вечного колеса». Он приходит к

выводу: «Суммарный момент сил, вращающих колесо в

одну сторону, в точности равен суммарному

моменту сил, вращающих колесо в другую сторону».

Для того времени это было серьёзное научное

открытие, и своим рождением оно обязано проблеме

вечного двигателя. Но Леонардо делает и

следующий шаг. Он пишет: «Я пришёл к выводу о

невозможности существования “вечного колеса”.

Поиск источника вечного движения – одно из самых

глубоких заблуждений человека».

Итак, в результате своих поисков

вечного двигателя Леонардо подходит фактически

к открытию закона сохранения энергии: ведь от

невозможности вечного двигателя до сохранения

энергии всего один шаг! Но чтобы совершить его,

понадобилось более трёх веков…

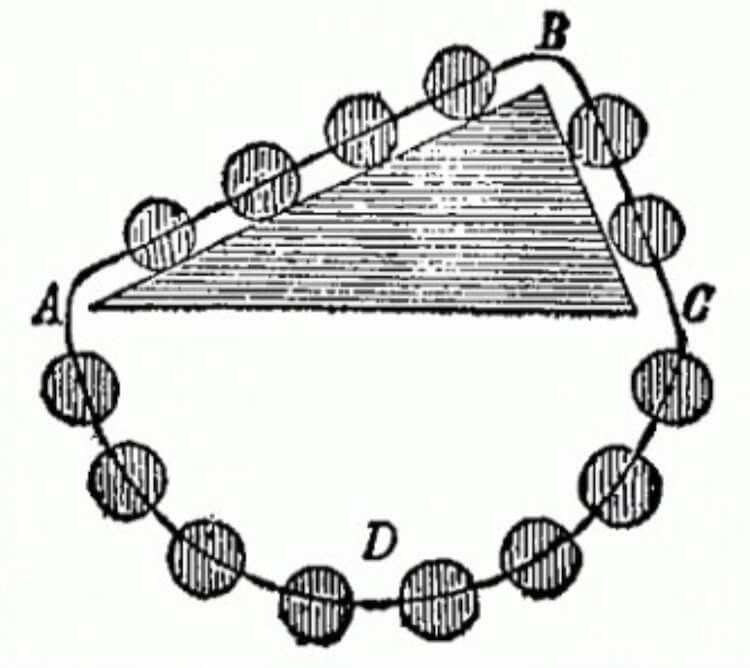

В конце XVI в. нидерландский математик и

инженер Симон Стевин предлагает рассмотреть

чертёж, ставший знаменитым под названием «Чудо и

не чудо». Его можно рассматривать как один из

проектов вечного двигателя: кажется, что 2 шара

справа не могут уравновесить 4 шара слева,

вследствие чего цепочка шаров должна вечно

вращаться против часовой стрелки.

Но Стевин был учёным, а не

изобретателем вечных двигателей! Поэтому исходя

из невозможности вечного двигателя Стевин

делает открытие: он находит условия равновесия

тел на наклонной плоскости!

На примерах Леонардо да Винчи и

Стевина мы видим, как менялось отношение к

проблеме вечного двигателя: если ранее учёные и

инженеры пытались построить вечный двигатель,

считая условия равновесия известными, то теперь

они стали находить условия равновесия, исходя из

невозможности вечного двигателя.

Однако главный вывод из невозможности

создания вечного двигателя сделал Роберт Майер,

открыв закон сохранения энергии. Оказывается,

Майер пытался построить вечный двигатель*, будучи ещё десятилетним мальчиком!

Его постигла неудача – так же, как и всех других

изобретателей. Но в отличие от них Майер сделал

только одну попытку и более десяти лет размышлял

над причинами неудачи. В письме к другу он писал,

что эти раздумья и новые наблюдения и привели его

к открытию закона сохранения энергии.

Герман Гельмгольц – второй учёный,

независимо открывший закон сохранения энергии,

– также говорил, что на мысль о сохранении

энергии его навели многовековые неудавшиеся

попытки создать вечный двигатель.

Интересно, что невозможность вечного

двигателя признавалась многими учёными задолго

до открытия закона сохранения энергии. Например,

Парижская академия наук ещё в 1775 г. (примерно за 70

лет до открытия закона сохранения энергии!)

приняла решение не рассматривать проекты

«вечных двигателей». В решении Академии

записано: «Построение вечного двигателя

абсолютно невозможно… При отсутствии трения

тело, приведённое в движение, постоянно бы в нём

оставалось, но не передавало бы силу другому

телу. Поэтому такое вечное движение оказалось бы

совершенно бесполезным с точки зрения

практической». Как следует из этих слов,

французские академики хорошо понимали различие

между вечным движением и вечным двигателем!

С появлением сравнительно недорогих

паровых машин активность изобретателей «вечных

двигателей» заметно снизилась: казалось, что эти

машины осуществили вековую мечту человечества о

дешёвом и мощном двигателе. Ведь залежи угля

казались тогда неисчерпаемыми, нефть и газ ещё

даже не начинали добывать, а о загрязнении

окружающей среды никто и не помышлял!

«Изобретатели»-обманщики

Большинство изобретателей «вечного

двигателя» искренне верили в то, что их ждёт

успех. Но были среди них и такие, кто в погоне за

деньгами и славой пускался на обман. Их

излюбленный приём – скрыть внутри своей

таинственной машины настоящий источник энергии,

например, сжатую пружину или даже человека.

В чём ошибка проекта «вечного

двигателя», схема которого изображена на

рисунке?

Литература

Орд-Хьюм А. Вечное движение.

История одной навязчивой идеи. – М.: Мир, 1980.

Михал С. Вечный двигатель вчера и

сегодня. – М.: Мир, 1984.

Могилевский М.А. Леонардо да Винчи

и принцип невозможности вечного двигателя. –

Квант, 1999, № 5.

_________________

* Этот проект Майера

представлял собой комбинацию водяного колеса с

Архимедовым винтом. Не так уж это просто для

десятилетнего мальчугана, даже очень смышлёного!

Разоблачение вечного двигателя

NovaInfo 20, скачать PDF

Опубликовано 24 февраля 2014

Раздел: Технические науки

Просмотров за месяц: 101

Аннотация

Завораживающая идея создания механизма, движущего самого себя, волновала буквально каждого изобретателя. Бесплодные поиски вечного движения положили основу инженерной науки и подтвердили законы, отрицающие его существование. Причины невозможности существования вечных двигателей, их модели и истории возникновения рассмотрены в данной статье.

Ключевые слова

СОСУД ДЕННИ ПАПЕНА, ВИНТ АРХИМЕДА, ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ, ТЕРМОДИНАМИКА, ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Текст научной работы

Постановка задачи

Давно установлено, что изобретение вечного двигателя невозможно. В широком смысле, под вечным двигателем подразумевают механизм, безостановочно движущий сам себя. Но это далеко не достаточное определение. Благодаря многовековым бесплодным попыткам создания чудо-машины сегодня можно определить точно само понятие «вечного двигателя» и причины его неосуществимости. Более того, такие попытки оставили значительный след в истории и подтвердили существование важнейших законов физики. Каких, рассмотрим и проанализируем ниже.

Определение и классификация вечных двигателей

Итак, вечный двигатель, как уже известно — устройство воображаемое. По характеру совершаемой работы можно классифицировать следующим образом:

- Вечный двигатель первого рода (физический механический, гидравлический, магнитный) — непрерывно действующая машина, которая, будучи запущенной один раз, совершает работу без получения энергии извне. Это устройства механического характера, принцип действия которых основывается на использовании некоторых физических явлений, например, на действии силы тяжести, законе Архимеда, капиллярных явлениях в жидкостях;

- Вечный двигатель второго рода (естественный) — тепловая машина, которая в результате совершения цикла полностью преобразует тепло, получаемое от какого- либо одного «неисчерпаемого» источника (океана, атмосферы и т. п.), в работу. Связываются с циклически повторяющимися природными явлениями или с принципами небесной механики.

Такая классификация является распространенной и встречается в старой научной литературе. У более поздних исследователей существует еще одно определение. Оно исходит из представления об идеальной машине, работающей без потерь и превращающей всю сообщенную энергию в полезную работу или в какой-либо другой вид энергии.

К этим определениям ученые разных времен шли долгим путем. Они подвергали их обстоятельному анализу и были единодушны далеко не всегда. Проблема заключалась в том, можно ли считать вечным двигателем только ту машину, которая, будучи собрана полностью, немедленно начнет работать сама по тебе, или допустимо сообщить устройству начальный двигательный импульс. Спор велся и о том, относится ли к основным признакам вечного двигателя условие, чтобы он, будучи приведен в движение, одновременно совершал некоторую полезную работу.

Причины возникновения идеи создания

Первое упоминание о вечном двигателе относится к 1150 г. Но означает ли это, что античные механики не интересовались вечным движением? Наоборот, это являлось одной из тех традиционных проблем, которым в связи с исследованием физических явлений наука уделяла много внимания. Но при исследовании условий, определяющих круговое движение тел, греки пришли к выводам, теоретически исключающим всякую возможность существования на Земле искусственно созданного вечного движения. Например, Аристотель утверждал, что движение тел ускоряется по направлению к ее центру. О телах с действительно круговым движением он пишет: «Они не могут быть ни тяжелыми, ни легкими, так как не способны приближаться к центру или удаляться от него естественным или вынужденным образом». Такому условию удовлетворяют только небесные тела.

Но родоначальником идеи вечного двигателя считают индийского поэта, математика и астронома Бхаскара Ачарью (1114-1185), описавшего в своем стихотворении некое вечно двигающееся колесо. Заметим, что за основу взято тело круглой формы. Согласно древнеиндийской философии, регулярно повторяющиеся события, составляющие круговой цикл, являются для него символом вечности и совершенства. То есть прародители идеи вечного движения были мотивированы не практическими, а религиозными потребностями. Своего апогея идея вечного двигателя достигает в средние века в Европе, в период интенсивного строительства храмов, кафедральных соборов и княжеских дворцов, и тогда уже создателей, конечно, интересует практическое применение машины.

Некоторые модели вечных двигателей первого рода

Колесо с неуравновешенными грузами

Вот модель вечного двигателя Бхаскары (Рис. №1) с прикрепленными наискось по внутренней стороне окружности длинными узкими сосудами, наполовину заполненными ртутью. Бхаскара обосновывает вращение колеса следующим образом: «Наполненное так жидкостью колесо, будучи насажено на ось, лежащую на двух неподвижных опорах, непрерывно вращается само по себе». Еще две модели, аналогичные по принципу действия, изобретенные в средневековой Европе. Роль сосудов, частично наполненных ртутью, играют выпукловогнутые секторы внутри колеса, внутри которых находятся тяжелые шары (Рис. №2) или подвижно закрепленные на внешней части колеса стержни с грузами на концах (Рис. №3). Принцип действия данных двигателей заключается в создании постоянного неравновесия сил тяжести на колесе, вследствие которого колесо должно вращаться. Рассмотрим, почему этот расчет не оправдывается на примере обычного колеса. Здесь предполагается, что работу совершает сила тяжести, то есть в нормальных условиях (при небольших расстояниях и вблизи поверхности Земли) она постоянна и направлена всегда в одну и ту же сторону. FT — вес груза, FP — сила, с которой рычаг воздействует на шарнир (компенсируется силой реакции опоры), FB — поворачивающая сила, R — расстояние от шарнира (оси поворота) до траектории центра масс груза. Когда рычаг стоит строго вертикально вверх, вес груза передается на шарнир и компенсируется реакцией опоры. Сила направлена по нормали к окружности, тангенциальная составляющая отсутствует, значит, момент сил равен нулю. Это положение называется верхней мёртвой точкой (ВМТ). Если рычаг отклоняется, реакция опоры уже не компенсирует вес, появляется тангенциальная составляющая силы, а нормальная начинает уменьшаться. Так будет продолжаться только до тех пор, пока рычаг не примет горизонтальное положение. Когда момент сил достигнет максимального значения, рычаг снова начнет действовать на груз, нормальная сила поменяет свой знак относительно рычага. Тангенциальная сила начнёт уменьшаться, до момента, когда рычаг не окажется в положении вертикально вниз (нижняя мёртвая точка (НМТ)). Таким образом, как видно из Рис. №4, половину рабочего цикла груз ускоряется, двигаясь из верхней мёртвой точки (ВМТ) в нижнюю мёртвую точку (НМТ), и половину — замедляется. Сделав несколько оборотов, колесо с неуравновешенными грузами достигнет состояния равновесия. Цепь на наклонной плоскости Еще один тип механических вечных двигателей — тяжелая цепь, переброшенная более длинной стороной через систему блоков. Теоретически предполагалось, что часть, на которой находится большее количество звеньев, начнет соскальзывать с наклонной плоскости, вследствие чего замкнутая цепь будет беспрерывно двигаться. Однако известно, что цепь будет покоиться. Этот тип двигателей интересен в первую очередь тем, что из невозможности его вечного движения инженер, механик и математик Симон Стевин (1548-1620) доказал закон равновесия тела на наклонной плоскости. Одна цепь тяжелее другой во столько же раз, во сколько раз большая грань (АВ на Рис.№5) призмы длиннее короткой (ВС на Рис.№5). Отсюда следует, что два связанных груза уравновешивают друг друга на наклонных плоскостях, если их массы пропорциональны длинам этих плоскостей. Похожий по принципу механизм (Рис. №6): тяжелая цепь перекинута через колеса так, что правая ее половина всегда длиннее левой. Следовательно, она должна падать вниз, приводя цепь во вращение. Но цепь в левой части натянута отвесно, а правая — под некоторым углом и изогнуто. Аналогично вечное движение и этого механизма невозможно. Гидравлический вечный двигатель с винтом Архимеда В подавляющем большинстве вечных гидравлических двигателей изобретатели пытались использовать известный со времен Древней Греции механизм — винт Архимеда — полую трубку со спиралевидной плоскостью внутри, предназначенную для подъема воды из сосуда в сосуд наибольшей высоты. Жидкость из сосуда, поднимается фитилями сначала в верхний сосуд, оттуда другими фитилями еще выше, верхний сосуд имеет желоб для стока, которое падает на лопатки колеса, приводя его во вращение. Оказавшаяся в нижнем ярусе жидкость снова поднимается по фитилям до верхнего сосуда. Таким образом, струя, стекающая по желобу на колесо, не прерывается, и колесо вечно должно находиться в движении (Рис. №7). Только колесо этой машины никогда не станет вращаться, поскольку в верхнем сосуде не окажется воды. Это произойдет потому, что капиллярные силы вызванные искривлением поверхности жидкости, хотя и позволяют преодолеть силу тяжести, поднимая жидкость в ткани фитиля, но они и удерживают ее в порах ткани, не позволяя ей вытечь из них. Сосуд Денни Папена Проект гидравлического вечного двигателя Денни Папена — сосуд, сужающийся в трубку и загнутый таким образом, что свободный конец трубки с меньшим радиусом расположен в пределах большого «горла» сосуда (Рис. №8). Автор предполагал, что вес воды в более широкой части сосуда будет превосходить вес жидкости, находящейся в трубке, в более узкой части. Таким образом, должна была происходить циркуляция жидкости за счет разности давлений. На самом деле в данном случае работает основной закон гидростатики: давление, оказываемое на жидкость, передается без изменения по всем направлениям. Поверхность жидкости в тонкой трубке установится на том же уровне, что и в сосуде, как в любых сообщающихся сосудах. Ранее это двигателя были предложены похожие сосуды, иначе ориентированные в пространстве. В них за основу брался принцип действия сифона: в нем (в изогнутой трубке с коленами разной длины, по которой жидкость поступает из сосуда с более высоким в сосуд с более низким уровнем жидкости) работа, затрачиваемая на подъем жидкости, производится атмосферным давлением. В то же время, чтобы жидкость могла протекать через сифон, максимальная высота его изгиба не должна превосходить высоту столба жидкости, уравновешиваемого давлением внешнего воздуха. Для воды эта высота при нормальном барометрическом давлении составляет примерно 10 м. — этот факт не учитывался и приводил к неверным выводам о вечном движении такого двигателя. Другие гидравлические двигатели Среди множества проектов вечного двигателя было немало основанных на законе Архимеда. Один из таких проектов выглядит следующим образом: высокий сосуд (20 м), наполненный водой, имеет расположенные на одной грани в разных ее концах шкивы, через которые перекинут прочный бесконечный канат с четырнадцатью закрепленными полыми ящиками кубической формы. Ящики одинаковы, равноудалены, водонепроницаемы и имеют стороны в 1 м (Рис. №9). Действительно, ящики, находящиеся в воде, будут стремиться всплыть вверх. На них действует сила, равная весу воды, вытесняемой ящиками. Но даже при условии, что данный канат бесконечен, эффект не оправдывается, потому что чтобы канат вращался, ящики должны входить в сосуд именно со дна, а для этого они должны преодолеть давление столба воды, которое окажется значительно больше силы Архимеда. Упрощенный вариант вечного двигателя гидравлического типа (Рис.№10), идея которого исходит из грубого нарушения толкования закона Архимеда. Погруженная в воду часть деревянного барабана, согласно закону Архимеда, подвергается действию выталкивающей силы. Конечно, колесо вращаться не будет, потому что сила будет направлена не вверх (как предполагалось изобретателем), а к центру колеса. Магнитный вечный двигатель Несложная, но оригинальная модель вечного двигателя с магнитами. К шаровому магниту, расположенному на стойке, ведут два наклонных желоба: один прямой, установленный выше, другой изогнутый (Рис. №11). Железный шарик, помещенный на верхний желоб, будет притягиваться магнитом, затем на пути он попадет в отверстие, скатится по нижнему желобу и снова перейдет на верхний желоб. Однако, если магнит достаточно силен, чтобы притянуть шарик от нижней точки, то он не даст ему провалиться через отверстие, расположенное совсем рядом. Если же, наоборот, сила притяжения будет недостаточна, то шарик не притянется вовсе. Вечный двигатель первого рода в противоречии с законом сохранения энергии Окончательное утверждение закона сохранения энергии в 40-70 годы XIX века произошло на основе работ Сади Карно, Роберта Майера, Джеймса Джоуля и Германа Гельмгольца, которые показали связь между различными формами энергии (механической, тепловой, электрической и др.). Закон сохранения энергии формулируется в следующем виде: в изолированной системе энергия может переходить из одной формы в другую, но общее количество ее остается постоянным. Как правило, невозможность вечного двигателя рассматривают как следствие закона сохранения энергии. Рассуждения Майера и опыты Джоуля доказали эквивалентность механической работы и теплоты, показав, что количество выделяемой теплоты равно совершенной работе и наоборот, формулировку же в точных терминах закону сохранению энергии первым дал Гельмгольц. В отличие от своих предшественников, он связывал закон сохранения энергии с невозможностью существования вечных двигателей. Принцип невозможности вечного двигателя был положен Майером и Гельмгольцем в основу анализа различных превращений энергии. Макс Планк в работе «Принцип сохранения энергии» сделал специальный акцент на эквивалентности (а не причинно-следственной связи) принципа невозможности вечного двигателя и принципа сохранения энергии. В термодинамике исторически закон сохранения формулируется в виде первого начала термодинамики: изменение внутренней энергии термодинамической системы при переходе ее из одного состояния в другое равно сумме работы внешних сил над системой и количества теплоты, переданного системе, и не зависит от способа, которым осуществляется этот переход, т. е. Q = ΔU + A. Первое начало термодинамики часто формулируют как невозможность существования вечного двигателя первого рода, который совершал бы работу, не черпая энергию из какого-либо источника. Вечные двигатели второго рода Классический вечный двигатель второго рода предусматривает возможность накопления тепла за счет работы, затраты которой меньше полученного тепла, и использования части этого тепла для повторного совершения работы в новом цикле. Таким образом, должен образоваться избыток работы. Другой вариант этого двигателя подразумевает упорядочение хаотического теплового движения молекул, в результате чего возникает направленное движение вещества, сопровождаемое понижением его термодинамической температуры. Широко известных проектов таких двигателей изобретено не так много, как, например, двигателей первого рода, и информация о них не достаточна для описания. Подавляющее большинство идей таких машин являются абсурдными и противоречивыми, либо относятся к классу мнимых вечных двигателей (по сути, не являются вечными), обладают низким КПД. Сформулированное Рудольфом Клаузиусом второе начало термодинамики однозначно утверждает: невозможен процесс, единственным результатом которого являлась бы передача тепла от более холодного тела к более горячему. Что также означает, что в замкнутой системе энтропия при любом реальном процессе либо возрастает, либо остается неизменной (т. е. ΔS ≥ 0). Второе начало термодинамики является постулатом, не доказываемым в рамках термодинамики. Оно создано на основе обобщения опытных фактов и получило многочисленные экспериментальные подтверждения. Возможность использования энергии теплового движения частиц тела (теплового резервуара) для получения механической работы (без изменения состояния других тел) означала бы возможность реализации вечного двигателя второго рода, работа которого не противоречила бы закону сохранения энергии. Например, работа двигателя корабля за счет охлаждения воды океана (доступного и практически неисчерпаемого резервуара внутренней энергии) не противоречит закону сохранения энергии, но если, кроме охлаждения воды, нигде других изменений нет, то работа такого двигателя противоречит второму началу термодинамики. В реальном тепловом двигателе процесс превращения теплоты в работу сопряжен с передачей определенного количества теплоты внешней среде. В результате тепловой резервуар двигателя охлаждается, а более холодная внешняя среда нагревается, что находится в согласии со вторым началом термодинамики. Мнимый вечный двигатель В 60-х гг. XX в. мировую сенсацию произвела игрушка, получившая в СССР название «вечно пьющая птичка» или «птичка Хоттабыча». Тонкая стеклянная колба с горизонтальной осью посередине впаяна в небольшую емкость. Свободным концом колбочка почти касается ее дна. В колбе находится определенное количество эфира (в нижней части), верхняя пустая часть колбы обклеена снаружи тонким слоем ваты. Перед игрушкой ставят сосуд с водой и наклоняют ее, заставляя «попить» (Рис.№12). Затем механизм работает самостоятельно: несколько раз в минуту наклоняется к сосуду с водой, пока вода не кончится. Механизм такого явления понятен: жидкость в нижней полости испаряется под влиянием комнатного тепла, давление растет и вытесняет жидкость в трубочку. Верхняя часть конструкции перевешивает, наклоняется, пар перемещается в верхний шарик. Давление выравнивается, жидкость возвращается в нижний объем, который перевешивает и возвращает «птичку» в первоначальное положение. На первый взгляд здесь нарушается второе начало термодинамики: перепад температур отсутствует, машина только забирает тепло из воздуха. Но когда колба достигает сосуда с водой, вода из мокрой ваты интенсивно испаряется, охлаждая верхний шарик. Возникает разность температур верхнего и нижнего сосудов, за счёт которой и происходит движение. Если испарение прекратится (высохнет вата или влажность воздуха достигнет точки росы, то есть температуры, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нем водяной пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу), машина в полном согласии со вторым началом термодинамики перестанет двигаться. Мощность такого двигателя очень низка из-за незначительной разности температур и давлений, при котором «птичка» работает. Вечные двигатели как коммерческие проекты Вечные двигатели, с древнейших времен окутанные тайной изобретения и действия, несомненно, создавались не только для использования в практическом плане. Во все времена были мошенники и фантазеры, намеревавшиеся извлечь не только энергию большую, чем 100%. Одна из самых известных «афер века» — вечный двигатель Иоганна Бесслера (1680—1745). Под псевдонимом Орфиреус этот саксонский инженер 17 ноября 1717 года в присутствии известных физиков продемонстрировал машину с диаметром вала больше 3,5 м. Двигатель пустили в ход и заперли в комнате, а проверив через полтора месяца, убедились, что колесо двигателя вращается с прежней скоростью. Когда то же самое произошло еще через два месяца, слава Бесслера прогремела по всей Европе. Изобретатель соглашался продать машину Петру I, но этого не произошло. Однако это не помешало жить Бесслеру безбедно на средства, полученные путем демонстрации двигателя. Двигатель представляет собой большое колесо, вращающееся и поднимающее при этом тяжелый груз на значительную высоту (Рис. №13). Изобретение вызвало множество споров и нерешенных вопросов. Самый главный из них — принцип действия — не был известен широкой публике. Поэтому недоверчивые скептики заключили, что секрет заключается в том, что искусно спрятанный человек тянет за веревку, намотанную, незаметно для наблюдателя, на скрытой части оси колеса. И их ожидания оправдались: вскоре служанка Бесслера раскрыла тайну: двигатель действительно работал только с помощью третьих лиц (Рис. №14). Еще один известный случай использования вечного двигателя «не по назначению»: в одном из городов с целью привлечения клиентов у одного кафе было установлено «вечно» вращающееся колесо, которое, конечно, запускалось с помощью механизма. Некоторые разработчики идей вечных двигателей в хронологическом порядке: Заключение В 1775 году Французская Академия приняла решение не рассматривать предложения вечных двигателей, выдвинув окончательный вердикт: построение вечного двигателя абсолютно невозможно. За всю историю вечного двигателя было изобретено более 600 проектов, причем большинство из них пришлось на время, когда стали известны законы термодинамики и сохранения энергии. Конечно, усилия многочисленных создателей вечных двигателей не пропали даром. Пытаясь сконструировать невозможное, они нашли немало любопытных технических решений, придумали механизмы и устройства, которые до сих пор применяются в машиностроении. В бесплодных поисках вечного движения родились основы инженерной науки и подтвердились законы, отрицающие его существование.

Читайте также

-

Разработка перспективного способа синтеза молибдата железа (III) на основе системы FeSO₄-Na₂CO₃-MoO₃

- Черкесов З.А.

- Карова К.З.

-

Разработка оптимизированного способа синтеза молибдата свинца в системе NA₂Mo₂O₇-NA₂Mo4O₁₃-Pb₃O₄

- Черкесов З.А.

- Ехтанигова К.М.

-

Синтез молибдата цинка в расплавах систем (Li₂MoO₄ — Na₂MoO₄)эвт — ZnSO₄

- Черкесов З.А.

- Калякова Р.Х.

-

Комплекс виртуальных интерактивных установок для изучения законов сохранения энергии и импульса в механике

- Девяткин Е.М.

-

Эстетика И. Канта и эстетические режимы Ж. Рансьера

- Сорокина В.А.

Список литературы

- Бродянский В. М. Вечный двигатель — прежде и теперь. М.: Научно-популярная библиотека школьника, 1986.

- Краснов А. И. Возможен ли вечный двигатель? М.: Госиздат, 1956.

- Кудрявцев П. С. История физики. Ч. 1, М., 1956.

- Ландау Л. Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика Том VI. М.: 1986.

- Перельман Я. И. Занимательная физика. Том 1. М.: Наука, 1979.

- Петрунин Ю. Ю. Неразрешимые задачи в русской и европейской культуре. М.: КДУ, 2006.

- Сивухин Д. В. Общий курс физики. М.: Наука, 1979. Т. I. Механика, Т. II. Термодинамика и молекулярная физика.

- Транковский С. Д. Вечный соблазн вечного движения. М.: Аванта+, 2001.

Цитировать

Сорокина, В.А. Разоблачение вечного двигателя / В.А. Сорокина. — Текст : электронный // NovaInfo, 2014. — № 20. — URL: https://novainfo.ru/article/1987 (дата обращения: 09.06.2023).

Поделиться

Леонардо да Винчи и принцип невозможности вечного двигателя

Представление о невозможности вечного двигателя является одним из самых важных положений физики, которые школа надежно вкладывает в учащихся. И у многих создается внутренняя убежденность, что тот, кто пытается построить вечный двигатель, — или неграмотный, или сумасшедший. При таком подходе мы незаслуженно принижаем роль в развитии науки и техники многих поколений средневековых ученых.

Между тем мотивы попыток построения вечного двигателя вполне понятны. Во-первых, создание эффективных и недорогих машин и источников энергии есть одна из важнейших задач общества. (Интересно отметить, что идей и попыток разработки вечного двигателя не было в Античном мире, несмотря на существование развитых научных школ. Причина проста: широкое использование дешевой рабочей силы — рабов.) Первые изобретения в этой области отмечаются в различных странах в XII — XIII веках в связи с потребностями ремесленного производства. Во-вторых, имеется очень сильный психологический фактор — тот, кому удастся решить эту проблему, облагодетельствует человечество, и его имя останется в веках. И наконец, в- третьих, каждый может наблюдать вечные, безостановочные движения в природе: движение Луны, планет, течение рек. Если такое движение имеет место в природе, неужели же человек с техническим опытом и научными знаниями не сможет создать искусственный, рукотворный вечный двигатель? Если твоя модель не работает, попытайся внести усовершенствования. Такие мысли, возможно, подвигали многих людей, связанных с наукой и техникой, к активным поискам конструкции вечного двигателя.

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ

Считается, что первая схема вечного двигателя была предложена индийцем Бхаскара около 1150 года. Как показано на рисунке 1,а, устройство должно было представлять колесо с набором трубок с тяжелой жидкостью (ртутью), закрепленных под некоторым углом к радиусу. По мнению изобретателя, перетекание жидкости в трубках должно было создать несимметрию в распределении грузов, которая и обеспечивала бы вечное вращение. Известный французский архитектор и инженер Виллар д’Оннекур примерно через сто лет предложил аналогичную схему вечного двигателя, показанную на рисунке 1,б. Предполагалось, что нечетное число грузов на колесе обеспечит несимметрию и будет причиной вечного движения. По-видимому, попытки сделать двигатель именно в виде «вечного колеса» опирались на наиболее распространенный в средневековой Европе двигатель — водяное колесо. Одна из модификаций схемы (рис. 1,в) была предложена в 1438 году Мариано ди Жакопо из Сиены (город недалеко от Флоренции — родины Леонардо да Винчи).

Работа Леонардо над проблемой вечного двигателя

Было бы удивительно, если бы Леонардо да Винчи (1452 — 1519) оказался в стороне от такой важнейшей проблемы, как создание вечного двигателя. И он, неизменно добивавшийся успешного понимания практически любых явлений, за которые брался, действительно неоднократно обращался к ней. Сохранившиеся трактаты и записные книжки Леонардо позволяют увидеть последовательное нарастание уровня его проникновения в эту сложнейшую проблему.

Первый уровень — изучение известных или слегка измененных схем вечного двигателя типа колеса с грузами. Леонардо неоднократно бывал в крупнейших университетских центрах Италии — Болонье, Парме, Пизе, Риме, работал в библиотеках, активно общался с коллегами. Не исключено, что он изготавливал и исследовал модели различных известных двигателей. Однако ни один из них почему-то не работал. «Препятствия не могут согнуть меня. Любое препятствие вызывает усилие», — и Леонардо пошел дальше.

Второй уровень — существенные изменения в схеме колеса. Внутренняя убежденность в возможности разработки конструкции для получения вечного движения заставила Леонардо да Винчи попытаться добиться положительного результата посредством разумных существенных модификаций известных схем «вечного колеса». «Следы» таких попыток можно найти в его записях, из которых легко понять общую идею — добиться несимметрии вращающего момента с помощью введения дополнительного физического эффекта. Так, в схеме, изображенной на рисунке 2, нижняя часть колеса погружалась в воду, и выталкивающие силы, действующие на полые коробки, должны были бы создать дополнительные усилия, обеспечивающие вращение колеса.

Третий уровень — разработка принципиально новых схем для получения вечного движения. На рисунке 3 показана страница из записной книжки Леонардо, датируемой 1487 годом, — здесь предложены модификации вечного двигателя с винтом Архимеда. Предполагалось, что вода будет подниматься первым винтом малого диаметра на некоторую высоту, сливаться в чашу, а затем возвращаться по второму винту (или вращая колесо, как показано на нижней схеме слева) на исходный уровень. Существенной особенностью этих модификаций двигателя является больший радиус возвращающего воду винта (что действительно должно было создать больший вращающий момент, чем на первом колесе, но отнюдь не большую работу за цикл). Комментарий к чертежу — «вода по винту… возвращается на первый винт и повторяет этот процесс неограниченно долго» — свидетельствует, что в то время Леонардо не сомневался в возможности осуществления вечного двигателя.

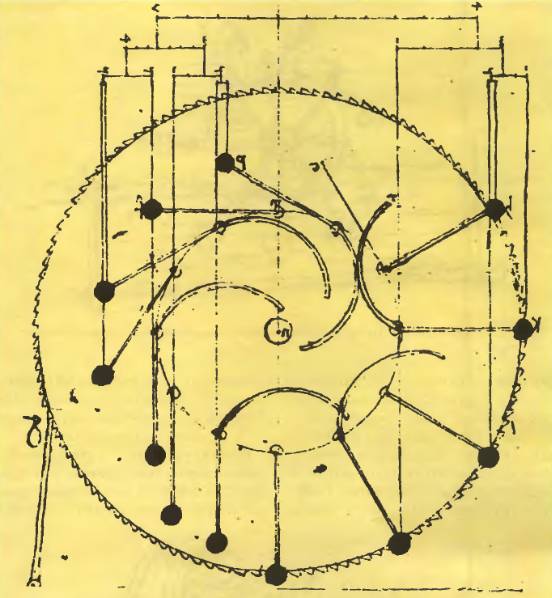

Четвертый уровень — анализ распределения нагрузок в схеме «вечного колеса». Многочисленные неудачи в попытках получения вечного движения, несмотря на различные способы усовершенствования схемы, заставили Леонардо да Винчи остановиться и попытаться найти причину неудач. Трудность решения такой задачи современному читателю станет более ясной, если напомнить, что на рубеже XIV — XV веков еще даже не было таких физических понятий, как работа и энергия. И все же Леонардо смог показать, почему не может работать наиболее популярный вечный двигатель в виде колеса с несимметричным распределением грузов. В его записных книжках сохранились рисунки, свидетельствующие, что для анализа поведения колеса при повороте Леонардо внимательно изучил, как изменяется причина вращения — несимметрия распределения грузов относительно оси (т.е. вращающий момент) в более простых для анализа системах из небольшого числа грузов для разных вариантов колеса. В таких упрощенных схемах ученый смог заметить, что определяющим является не избыток числа грузов с одной стороны относительно оси, а их расстояние до оси, т.е. положение центра масс.

На рисунке 4 представлен знаменитый чертеж колеса с вычислениями положения центра масс. Здесь показано, что горизонтальная координата центра масс системы грузов совпадает с положением оси (справа от оси центр масс 4 грузов находится на расстоянии 7 интервалов, слева — центр масс 7 грузов на расстоянии 4 интервалов от оси). Следовательно, вместо ожидавшегося perpetuum mobile схема представляет собой perpetuum stabile.

Пятый уровень — заключение о невозможности вечного двигателя. Итак, Леонардо да Винчи в течение нескольких лет пытался создать непрерывно работающий двигатель, проводя существенные улучшения известных конструкций и изобретая принципиально новые схемы. Затем он детально разобрался во внутренних причинах, запрещающих работу наиболее типичного двигателя в форме колеса с откидывающимися грузами (возможно также и с некоторыми другими схемами с использованием воды). И вот теперь он, не считая более необходимым детально разбираться в причинах, мешающих работе других двигателей, формулирует в жесткой форме заключение о невозможности реализации непрерывного движения в схеме любого типа, т.е. впервые формулирует принцип невозможности создания вечного двигателя:

«Я пришел к выводу о невозможности нахождения непрерывного движения, а также вечного колеса. Поиск конструкции вечного колеса — источника вечного движения — можно назвать одним из наиболее бессмысленных заблуждений человека. В течение веков все, кто имел дело с гидравликой, военными машинами и прочим, тратили много времени и денег на поиски вечного двигателя. Но со всеми ними случалось то же, что с искателями золота <алхимиками>: всегда находилась какая-либо мелочь, которая мешала успеху. Моя небольшая работа принесет им пользу: им не придется больше спасаться бегством от королей и правителей, не выполнив обещания».

Далее следует довольно пространное упоминание о, по-видимому, хорошо известном в то время скандале, связанном с попыткой построить в Венеции установку, работающую на неподвижной воде. В комментарии по тому же поводу, написанном позднее сбоку мелким почерком, вода названа дословно «спокойной, на уровне моря». В основном тексте и в других местах Леонардо употребляет образный термин «мертвая вода» («aqua morta»).

Запись о неработающем двигателе на «мертвой воде» неупомянутой схемы (поскольку теперь уже для Леонардо это не имеет значения) есть свидетельство его убежденности в общности сделанного вывода.

«Какая-либо мелочь (!)» — этими словами Леонардо да Винчи декларирует, что в любой известной схеме вечного двигателя и в любой схеме, которая может быть предложена в будущем, существуют некоторые внутренне присущие эффекты, накладывающие вето на вечный двигатель. На современном языке физики слова «какая-либо мелочь» могут означать разные виды неучтенных потерь или превращений энергии — таких, как тепловая энергия (нагревание, плавление, испарение), возбуждение механических и электромагнитных волн и т.п. вплоть до излучения нейтрино в ядерных процессах.

КОММЕНТАРИИ

Как сам Леонардо оценивал значение вывода о невозможности вечного двигателя

Карло Педретти — крупнейший специалист по работам Леонардо да Винчи — считает, что запись о невозможности построения вечного двигателя, находящаяся в составленном Леонардо Мадридском кодексе (Кодекс (лат. codex) — в Древнем Риме форма книги из скрепленных вместе вощеных дощечек или папирусных листов; современная книга сохраняет форму кодекса в виде книжного блока. (Прим. ред.), датируется 1493 годом. К этому же времени относится заметка из другого сборника, аналогичная по силе утверждения, но с менее общим утверждением об обязательном присутствии эффектов, мешающих успеху:

«Какие бы грузы ни были приложены к колесу, когда они приведут к вращению, вне всякого сомнения центр тяжести окажется ниже оси вращения; и ни в каком инструменте, придуманном человеком для вращения, этот эффект не может быть устранен».

Применял ли Леонардо да Винчи сформулированный им важнейший закон природы — принцип невозможности вечного двигателя — в своих исследованиях? Многочисленные сохранившиеся записи позволяют дать утвердительный ответ:

«Невозможно, чтобы груз, который опускается, мог поднять в течение какого бы то ни было времени другой, ему равный, на ту высоту, с какой он ушел».

«Если колесо движет машину, невозможно ему приводить в движение две, не употребляя вдвое больше времени, то есть сделать столько же в час, сколько делает оно двумя машинами тоже в час. Таким образом, одно колесо может вращать бесконечное число машин, но в течение бесконечно долгого времени они сделают не более, чем одна в час».

Следует отметить также запись Леонардо о создании работающей модели вечного двигателя. Вернемся к рисунку 2, на котором показана схема с нижней частью колеса, погруженной в воду. Любопытен комментарий к этому рисунку: «сделай модель под большим секретом и широко объяви об ее демонстрации». В чем же состоит секрет модели? Из последующих пояснений становится ясно, что поскольку «мертвая вода» не может заставить машину работать, Леонардо намеревается организовать незаметный поток «живой воды» («aqua viva»), который закрутит колесо. На рисунке показан один из возможных вариантов секретного решения: наличие отверстия в стенке сосуда (справа). Осуществил ли Леонардо да Винчи этот замысел? Видимо, да, поскольку в круг служебных обязанностей Леонардо при княжеском дворе входила организация различных празднеств и развлечений, к тому же это соответствовало бы его репутации талантливого ученого и инженера. Но какова была цель демонстрации? Попытка показать свое всемогущество? Исключено, ему не нужна была мистическая поддержка репутации ученого. Но тогда остается лишь альтернативное объяснение: привлечение внимания к модели работающего вечного двигателя, а затем объяснение секрета и пропаганда крупного научного достижения — вывода о невозможности построения вечного двигателя.

Последователи

Из ближайших после Леонардо да Винчи ученых, выступавших против возможности создания вечного двигателя, называют обычно итальянского математика и врача Джероламо Кардано (150А -1576), нидерландского математика и инженера Симона Стевина (1548-1620) и Галилео Галилея (1564—1642). Кардано заявил о невозможности сделать часы, которые заводились бы сами собою и сами поднимали бы гири, двигающие механизм. Стевин получил на основании аргумента о невозможности вечного двигателя условие равновесия тел на гладких наклонных плоскостях: тело удерживается в равновесии силой, которая действует в направлении наклонной плоскости и во столько раз меньше его веса, во сколько длина наклонной плоскости больше ее высоты. Галилео заявлял: «Машины не создают силу; они только ее превращают. Кто надеется на противоположное, тот ничего не понимает в механике».

Следует отметить существенное различие между отношением Леонардо да Винчи и его ближайших последователей к обсуждаемой проблеме. Леонардо пытается понять, почему двигатели различных систем не работают, утверждает неотвратимость существования каких-либо внутренне присущих и мешающих работе эффектов. Кардано, Стевин и Галилей используют принцип невозможности вечного двигателя, уже как твердо установленный закон природы, при анализе частных проблем.

Можно с достаточным основанием говорить о влиянии Леонардо да Винчи по крайней мере в отношении Кардано. Его дядя Фацио Кардано — миланский юрист и естествоиспытатель — был другом Леонардо и, конечно же, был информирован о важнейших результатах ученого. После смерти Леонардо его рукописи по завещанию перешли Франческо Мельци, который в 1523 году вернулся в Милан и посвятил долгие годы (умер Мельци около 1570 г.) систематизации работ учителя и, в частности, подготовил к печати Трактат о живописи. Джероламо Кардано сам мог изучать рукописи Леонардо да Винчи в собрании Мельци, тем более что среди них находились известные трактаты по анатомии и физиологии, представлявшие профессиональный интерес для врача Кардано.

В 1775 году Французская Академия приняла решение не рассматривать предложения вечных двигателей: «(1*) Построение вечного двигателя абсолютно невозможно: (2*) если даже трение и сопротивление среды не уменьшат длительность Бездействия действующей силы, она не сможет произвести равный эффект. Причина следующая: если мы хотим получить эффект конечной силы за бесконечное время, эффект должен быть бесконечно мал. Предположим, что тело, которому сообщили движение, при отсутствии трения и сопротивления способно сохранить это движение постоянно; но при этом не идет речь о других телах. Это вечное движение… было бы совершенно бесполезно по отношению к другим объектам, предлагаемым обычно творцами вечного движения… (3*) Такие работы слишком расточительны: они уже разрушили очень много семей. Часты случаи, когда механик, который мог бы занять достойное место, растрачивал на это свою славу, время и талант.

Таковы принципы, на которых основано решение Академии: постановляя, что она больше не будет заниматься этими вопросами, Академия заявляет о своем мнении об их бесполезности… (4*) Часто говорят, что, занимаясь химерическими проблемами, люди открывали полезные истины. Такая точка зрения была бы обоснована в те времена, когда метод поиска истины был неизвестен во всех областях. В настоящее время, когда он известен, наиболее верный способ поиска истины — искать ее».

Сравнение этого текста с приведенной выше формулировкой Леонардо принципа невозможности вечного двигателя позволяет отметить поразительную близость между ними по существу и порядку акцентов: сначала дается жесткая формулировка невозможности построения вечного двигателя (1*); затем (2*) — попытка «обоснования» (наличие в любой схеме какой-либо мелочи, т.е. каких-то потерь, — у Леонардо и более ограниченная по существу формулировка Академии, сводящая возможные потери лишь к трению и сопротивлению среды); и наконец, (3*) — тезис о незавидной судьбе изобретателей (не очень обязательный в научном документе) и (4*) — тезис о том, что верный путь поиска истины известен (кажется не очень убедительным).

Такое совпадение едва ли можно считать случайным. Французские академики, несомненно, имели возможность познакомиться с работами Леонардо да Винчи, которые ценились высоко и с начала XVII века уже имелись в крупных и вполне доступных библиотеках. Можно отметить, что через 20 лет после того решения Французской Академии, в 1795 году, когда Наполеон ненадолго стал королем Италии, 12 кодексов Леонардо были вывезены из Милана в Париж и лишь Атлантический кодекс был позднее, в 1815 году, возвращен в Миланскую библиотеку Амброзиана. Что касается Мадридского кодекса, он с начала XVIII века находился в дворцовой библиотеке Испанских королей, затем был утерян в 1830 году, т.е. значительно позже даты заседания Французской Академии, и вновь найден лишь через 135 лет. По-видимому, именно выпадением из поля зрения ученых Мадридского кодекса, с четкой формулировкой невозможности вечного двигателя, и доступностью лишь кратких заявлений, типа цитированных выше, объясняется недооценка роли Леонардо да Винчи в обосновании фундаментального закона природы — принципа сохранения энергии.

Закон сохранения энергии и его эквивалентность принципу невозможности построения вечного двигателя

Окончательное утверждение закона сохранения энергии в сороковые — семидесятые годы XIX века произошло на основе работ Сади Карно, Роберта Майера, Джеймса Джоуля и Германа Гельмгольца, которые показали связь между различными формами энергии (механической, тепловой, электрической и др.). Закон сохранения энергии формулируется обычно в следующем виде: «Энергия не исчезает и не возникает из ничего. В изолированной системе энергия может переходить из одной формы в другую, но общее количество ее остается постоянным».

Тезис об эквивалентности принципа невозможности вечного двигателя (первого рода) и закона сохранения энергии требует небольшого комментария. Современные учебники представляют, как правило, невозможность вечного двигателя как следствие закона сохранения энергии. Но имеется существенное различие между следствием и эквивалентностью. Да, закон сохранения энергии относится к святыням современной науки, число которых ограничено. Закон сохранения энергии и утверждение Леонардо да Винчи о невозможности построения вечного двигателя не принадлежат к числу обычных законов, полученных из эксперимента, таких, например, как закон Кулона для трения (открытый, кстати, за 30 лет до него Леонардо), закон Ома или закон Бойля-Мариотта. Оба они относятся к разряду начал, или принципов, т.е. к самым общим законам природы, которые согласуются со всеми имеющимися экспериментальными данными, из которых нет исключений и в которых нет приближенности. Будучи сформулированным на основании ограниченного числа экспериментальных данных, принцип становится эффективным инструментом для новых научных исследований. Принцип невозможности вечного двигателя был положен Майе ром и Гельмгольцем в основу анализа различных превращений энергии.

Макс Планк в работе «Принцип сохранения энергии», написанной в 1887 году (отметим, что в то время он назывался еще не законом, а принципом, что, как отмечено выше, более соответствует его происхождению и роли), сделал специальный акцент на эквивалентности принципа невозможности вечного двигателя и принципа сохранения энергии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение отметим, что в работе над проблемой вечного двигателя проявились основные особенности творческого метода Леонардо да Винчи, позволявшие ему добиваться выдающихся результатов в самых разных областях исследований. Можно выделить несколько наиболее важных моментов:

- в происхождении задач — из наблюдений, из потребностей практики (а не только из задачника или от учителя); при этом использовался подход к явлению в целом («в природе существует неограниченное множество связей, чего никогда не бывает в эксперименте»), рассматривалось явление в большом и малом масштабах;

- в формулировке проблем — системность, стремление выявить суть явления и причины, обеспечивающие его протекание именно таким образом;

- в решении проблем — активный поиск новых подходов, новых методов, логическое выделение составных элементов из изучаемой системы;

- в проверке — неоднократный возврат к интересующей проблеме, притом, как правило, с новыми подходами.

По материалам: Могилевский М. Леонардо да Винчи и принцип невозможности вечного двигателя //Квант. — 1999. — № 5. — С. 14-18.

Автор выражает глубокую благодарность за помощь в работе Карло Педретти (отделение Истории искусства Калифорнийского Университета, Лос-Анжелес) и сотрудникам Научной библиотеки Кастелло Сфорческо (Милан).

Увы, но, как и в случае с машиной времени, телепортом, тема Вечного двигателя переполнена всевозможными фальсификациями. Научные каналы даже делали подборку самых известных фальсификаций по созданию Вечного двигателя. Причиной этому может служить то, что подобный двигатель сократил бы многие расходы для человечества, поэтому «сорвать куш», заявив, что кто-то разработал подобный механизм, желающих появляется всегда много.

Знаменитый «Perpetuum Mobile», еще не появившись в природе, сумев вызвать массу споров и критики в свой адрес.

Вечный двигатель – некое воображаемое устройство, позволяющее получать полезную работу, которая превышает количество сообщённой ему энергии.

Вечный двигатель даже имеет свою классификацию:

— Вечный двигатель первого рода – это устройство, которое способно бесконечно совершать ту или иную работу без каких-либо энергетических затрат;

— Вечный двигатель второго рода – машина, запущенная в ход, превращает всё в тепло, извлекая его из окружающих тел. Невозможность осуществления вечного двигателя второго рода постулируется в термодинамике в качестве одной из эквивалентных формулировок второго начала термодинамики.

Что касается первого и второго законов термодинамики. То выведены они были как научные постулаты, после многократных экспериментов. Многие физические законы берут свои основы их этих постулатов.

Что касается второго закона термодинамики, то здесь его можно сформулировать в виде следующих законов:

— Кельвина – невозможно создать периодически действующую машину, совершающую механическую работу только за счёт охлаждения теплового резервуара.

— Клаузиуса – самопроизвольный переход теплоты от более холодных тел к более горячим невозможен.

Есть один выход для реализации В.Д. второго типа, благодаря Демону Максвеллу и броуновскому храповику, но проблема заключается в том, что работа таких систем как замкнутых невозможна.

Попытка создать Вечный двигатель преследовала многих учёных, ещё начиная с древних времён. Так, например, математик и астроном Бхаскар, арабские учёные, чьи труды содержатся в рукописях XVI в. в Лейдене, Готе и Оксфорде, пытались воплотить идею Вечного двигателя в жизнь.

Индия, как никакие другие страны, прославилась в попытке изобрести Вечный двигатель. В своих стихотворениях учёный и мыслитель Бхаскар пытался обосновать вращение колеса, прикреплённого по ободу длинными и узкими сосудами, наполовину заполненными ртутью, принципом вечного движения (1150 г.). Индийский учёный считал, что «наполненное таким образом жидкостью колесо, будучи насажено на ось, лежащую на двух неподвижных опорах, непрерывно вращается само по себе».

К сожалению, неудачи в строительстве Вечного двигателя преследовали учёных чаще, чем успехи. Одной из первых попыток создать такой механизм было конструирование зубчатого колеса, в углублениях которого были прикреплены откидывающиеся на шарнирах грузы. Геометрия зубьев была такова, что грузы в левой части колеса всегда оказываются ближе к оси, чем в правой. По замыслу изобретателя, следуя из закона рычага, колесо должно было бы вращаться постоянно. При вращении грузы откидывались бы справа, сохраняя движущее усилие. Но, на деле, такое колесо остаётся неподвижным, а причина в этом следующая – хотя грузы, что справа и имеют более длинный рычаг, слева их больше по количеству. В результате, моменты силы справа и слева оказываются равны.

Вторая попытка создать Вечный двигатель основывалась на законе Архимеда. Его закон состоит в том, что тела с плотностью меньше воды, стремятся всплыть на поверхность. Поэтому создатели этого Вечного двигателя поместили своё детище в воду, полагая что вода будет выталкивать механизмы на поверхность, тем самым заставляя цепь с колёсами бесконечно вращаться.

Но не было учтено то, что выталкивающая сила, а это разница между давлением воды, действующим на нижнюю и верхнюю части предмета, будет стремится вытолкнуть те баки, которые находятся на рисунке под водой, но на самый нижний бак, который затыкает собой отверстие, будет действовать лишь сила давления на его правую поверхность. Она и будет уравновешивать или превосходить силу, действующую на остальные баки.

Не выдаёт подобных патентов и Патентное ведомство США уже более ста лет. Не смотря на это, в Международной патентной классификации, как некая уступка, сохраняются разделы для гидродинамических электродинамических В.Д. Но принимаются такие заявления лишь с точки зрения их новизны, а не фактической осуществимости.

Вечный двигатель не часто эксплуатируется в образах современной фантастики. Лишь у «прадедушек» этого жанра можно встретить упоминания о странном механизме.

Что касается ярких имён в области попыток реализации чудо-машины, то здесь стоит упомянуть Иоганна Бесслера – саксонского врача, алхимика, инженера и механика, известного также как Орфиреус.

Этот учёный изготовил деревянный механизм из реек, обтянутых вощёным полотном, который скрывал сам механизм.

Странный механизм продолжал вращаться и после нескольких дней, однако сам учёный соглашался объяснить действие своей машины, лишь за денежное вознаграждение. Увы, машина Бесслера была фальсификацией, как и многие другие, о чём рассказали участники этого необычного «заговора».

Занимаясь исследователями в области электричества, он изучал проблему «сухих» электрических батарей без использования кислоты. В основу элемента питания Дзамбони вложил «серебряную бумагу», на обратную сторону которой наносилась суспензия из древесного угля, обработанного азотной кислотой, позднее заменённую на обработанную двуокись марганца. Поскольку при жизни изобретателя все они продолжали работать, он называл свои маятники «вечными электромоторами». Тем не менее, это утверждение следует признать преувеличением, поскольку двуокись марганца со временем расходуется, а цинковая фольга окисляется.

В 1843 году итальянский учёный издал отдельным трудом инструкцию по использованию своих Вечных двигателей, но на деле его изобретение «вечным» не назовёшь.

Ниже предлагаю ознакомиться с видео, в котором ёмко и интересно рассказывается об идее Вечного двигателя и попытках предварить её в жизнь.

Читайте также:

Вечный двигатель будоражит умы ученых и изобретателей всего мира. Сейчас многие одержимы им примерно так же, как в свое время алхимики были одержимы идеей получения золота из свинца. Все из-за того, что он — вечный двигатель — принесет очень много пользы не только в краткосрочной перспективе, но и на далекое будущее.

Главное понимать, что вечный двигатель это не совсем то, что многие себе представляют. Это куда более продвинутая вещь, но в то же время более простая, чем принято считать. А еще есть несколько концепций такого двигателя. Давайте разберемся с некоторыми из них.

Можно ли запатентовать вечный двигатель

Прежде всего стоит определится, что запатентовать вечный двигатель невозможно. То есть, если вы найдете способ обмануть законы физики, вам, конечно, скажут спасибо, но коммерческих прав на свое изобретение вы иметь не будете. Максимум, вы получите Нобелевскую премию и сможете рассчитывать на всемирное уважение. Если вас это устраивает — стоит постараться и поработать в этом направлении.

Патенты на вечный двигатель перестали рассматриваться очень давно. Например, Патентное ведомство США не принимает такие заявки уже более ста лет, а Парижская академия наук с 1775 года не рассматривает проекты таких двигателей.

Что такое вечный двигатель

Если говорить о том, что такое вообще вечный двигатель, то все основные определения сводятся к тому, что это воображаемое устройство, которое работает неограниченно долго. А самое главное, у него должен быть КПД более 100%. То есть количество выдаваемой им энергии должно быть больше, чем та, которую он потребляет для работы. Это вечный двигатель первого рода.

Есть еще понятие вечного двигатель второго рода. Такой механизм должен получать тепло от одного резервуара и полностью превращать его в работу. Такой тип вечного двигателя невозможен по определению, так как это противоречит первому и второму закону термодинамики.

Может показаться, что космос в некотором роде можно назвать системой вечного двигателя, но это тоже не так. Светила рано или поздно погаснут, а планеты, спутники и галактики, которые движутся в пространстве, только кажутся вечными. На самом деле они постепенно рассеивают свою кинетическую энергию за счет сопротивления солнечного ветра, притяжения других объектов, теплового излучения и даже гравитационных волн.

В космосе это почти незаметно, так как расстояние и размеры тел огромны, а силы сопротивления минимальны, но потеря энергии все равно есть. Проще говоря, если дать нашей планете бесконечное количество времени вращения, исключив изменения остальных факторов, рано или поздно она просто остановится. На самом деле все немного сложнее и в реальности ее притянет к Солнцу, но суть вы поняли.

Можно сказать, что двигатель тоже рано или поздно остановится, если дать ему бесконечно много времени (все равно мы не проверим), но именно для этого и есть требование, что вечный двигатель должен производить больше энергии, чем потреблять. Даже если он будет вырабатывать на ничтожную долю процента больше энергии, чем заберет, он сам сможет обеспечить себя ”топливом”.

Немного юмора на тему вечного двигателя. Вот он!

Как сделать вечный двигатель

В мире было предпринято бесчисленное количество попыток сделать вечный двигатель. Конструкции предлагались самые разные, но объединяло их одно — все они не прошли проверку и не стали настоящим вечным двигателем. Хотя на первый взгляд может показаться, что некоторые предложенные ниже конструкции будут работать, но это ошибка. Максимально близко к настоящей концепции вечного двигателя может приблизиться конструкция магнитного двигателя.

Вечный двигатель на магнитах

Конструкция вечного двигателя на магнитах может показаться простой и гениальной одновременно, но в ней есть одно ”но”. Прежде всего, магнит, даже самый хороший, не может давать энергию бесконечно и его сила магнетизма со временем будет уменьшаться. В итоге, двигатель просто перестанет работать. Хотя изначально идея действительно не плохая.

Идея вечного двигателя стала активизироваться в умах изобретателей с появленим неодимовых магнитов. Их пытались применить где угодно, а Майкл Брэди даже сделал двигатель, который запатентовал, хоть и не как вечный.

Такие вещи немного завораживают:

Суть в том, что магнит притягивает расположенные на вращающемся колесе ответные части и проводит конструкцию в движение. Конструкция проста и незамысловата, но даже если не учитывать потери от трения или просто исключить их, поместив систему в вакуум, двигатель все равно не будет вечным. Как раз из-за того, что магниты со временем теряют свои свойства.

Первый вечный двигатель

В любом деле кто-то должен быть первым. Пионер был и в ”вечнодвигателестроении” — им стал индийский математик Бхаскара. Упоминание вечного двигателя встречается в его рукописях, которые датируются XII веком.

В этих рукописях математик описывает механизм, который приводится в движение за счет перетекания ртути или другой жидкости внутри трубочек, которые надо разместить по окружности колеса. Конструкция выглядит перспективной из-за того, что жидкость на одной стороне колеса всегда будет находиться дальше от его центра.

Примерно так выглядел концепт первого вечного двигателя.

В реальности такая система не работает. Если сделать только две трубочки на разных сторонах колеса, то его действительно перевесит, но когда их много, разное положение жидкости в каждом все равно уравновесит систему и вращения не будет.

У Бхаскара были последователи, которые предлагали вместо жидкости использовать меняющие свое положение грузы. Кончено, все эти проекты были обречены на провал и постепенно первоначальная идея конструкции вечного двигателя сменялась другими.

Одна из вариаций на тему вечного двигателя Бхаскара.

Вечный двигатель Архимеда

На самом деле сам Архимед не изобретал никакого вечного двигателя. Он только сформулировал закон, согласно которому и работает следующая система. С этим законом знаком каждый, кто хоть раз бросал в воду мяч, поплавок или другой надувной предмет.

Так как то, что весит меньше, чем вода, выталкивается ей, это тоже можно использовать в качестве вечного двигателя и подобные концепты были. Например, можно попробовать поместить в систему шарики, которые будут всплывать из воды и раскручивать двигатель.

В этой конструкции не учтено только то, что невозможно сдержать выду в резервуаре, а если и возможно, то она будет давить на входящие поплавки с такой силой, которую не смогут компенсировать всплывающие.

Проблема в том, что в замкнутой системе ”отработанные” шарики надо снова погружать в воду, а на это нужно больше энергии, чем появляется при всплывании. Именно поэтому система почти моментально придет в равновесие и перестанет двигаться. Если только не заставить жидкость находиться с одной стороны, то удержать ее без потерь будет невозможно. Если ее постоянно подливать, то такой механизм уже не будет соответствовать основным требованиям, предъявляемым к вечному двигателю.

Вечный двигатель на противовесах

Еще одна система вечного двигателя подразумевает использование смещенной системы, в которой подвешенные на цепь грузы должны тянуть за собой всю конструкцию.

Вот так должна выглядеть эта система и крутиться против часовой стрелки, но она очень быстро придет в состояние равновесия.

Такую конструкцию предложил нидерландский математик Симон Стевин. В цепочку должны быть объединены 14 шаров. Эту цепочку надо перекинуть через треугольную призму. Согласно задумке, с одной стороны будет в два раза больше шаров и они будут тянуть всю систему. При этом шары, которые висят снизу, не участвуют в процессе, так как уравновешены и не должны мешать работе на призме.

Звучит здорово и логично, но та часть системы, где шаров в два раза больше, имеет более пологую плоскость и составляющая силы тяжести шаров с этой стороны будет меньше. В итоге, система опять придет в равновесие и быстро остановится.

Это тоже не вечный двигатель, а просто игрушка, так как кинетическая энергия будет теряться.

Почему невозможно создать вечный двигатель

В первую очередь, создание вечного двигателя невозможно из-за того, что он нарушает многие сформулированные и проверенные столетиями (и тысячелетиями) законы физики. Выработать в результате движения больше энергии, чем затрачено на приведение системы в движение, просто невозможно.

А что если так?