Такая периодическая таблица элементов была яснее и нагляднее, чем график, и, кроме того, Менделеев сумел избежать ошибки Ньюлендса, настаивавшего на равенстве периодов. [c.99]

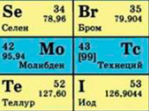

Во времена Менделеева значения атомных весов элементов были снова значительно уточнены, но все еще содержали такие ошибки, что установленная им последовательность расположения элементов оказалось правильной. На самом деле периодичность элементов непосредственно не связана с их атомными весами, но погрешность в значениях атомных весов была так велика, что это дало возможность Менделееву установить для них правильную последовательность, совпадающую с их порядковыми (атомными) номерами. Современные значения атомных весов показывают, что существуют по крайней мере три пары элементов, последовательность расположения которых в периодической таблице не соответствует увеличению их атомных весов кобальт и никель, аргон и калий, а также теллур и иод. Впрочем, Менделееву была известна аномалия пары теллур — иод, и все же он правильно поместил эти элементы в соответствующие им группы, основываясь в данном случае на их химических свойствах. Менделеев был твердо убежден, что при более тщательном определении атомный вес теллура окажется меньше, чем у иода. [c.89]

Познакомившись с сообщением П. Лекок де Буабодрана, Д. И. Менделеев сразу же узнал по описанию некоторых свойств галлия предсказанный им экаалюминий. Он опубликовал небольшую заметку об этом, в которой отметил, в частности, ошибку П. Лекока де Буабодрана в определении плотности галлия. Л. де Буабодран с неудовольствием воспринял заметку Д. И. Менделеева и его личное письмо. О Д. И. Менделееве он никогда не слышал. Однако ему пришлось более тщательно [c.156]

Таким образом, все химические элементы естественно расположились в виде таблицы, по восьми в каждой строчке, и сверху вниз по 4—6 элементов в каждой колонке, причем элементы, находящиеся в одной колонке, были близки друг к другу по химическим свойствам, а ф изические свойства их закономерно менялись но мере увеличения атомного веса элемента. При этом сразу же обнаружилось, что некоторые элементы, судя по их свойствам, не на месте, если ставить их по атомному весу. И Дмитрий Иванович заподозрил ошибку в определении атомного веса, что впоследствии подтвердилось. Кроме того, оказалось, что есть пустые клетки. Менделеев смело решил, что соответствующие им элементы еще не открыты, и предсказал, какие свойства должны быть присущи еще не открытым химическим элементам. [c.68]

Химические свойства бериллия во многом сходны со свойствами алюминия (диагональное сходство в периодической системе), в частности, как и А1, бериллий растворяется в растворах щелочей, но не подвергается действию концентрированной НЫОз (пассивируется). Поэтому Ве долгое время считали трехвалентным и приписывали ему неправильную атомную массу. Эту ошибку исправил Д. И. Менделеев при открытии периодического закона. [c.313]

При анализе развития промышленности как материального фактора нельзя, говорил Менделеев, исходить из учений идеалистов. Ошибки последних в том, что они хотят из ума произвести мир и общество людей , тогда как заводы и фабрики — это естественноисторический процесс. [c.42]

Основным в воззрениях Менделеева на науку, на взаимоотношения между теорией и практикой было требование, чтобы теория всегда проверялась практикой, а практика щедро делилась своим опытом с теорией. Истинная теория есть вывод опыта, есть соображение, построенное на опыте. Практики часто думают, замечал Менделеев, что им нет дела до теории, но это — большая ошибка. Доказывая несостоятельность мнения подобных практиков, он приводил факты из истории технологии. Только тогда, указывал ученый, была решена, например, задача добычи дешевой соли, когда в руках практиков появился теоретический фонарь . Когда стала ясной теория образования каменной соли и соленых ключей, люди поняли, где необходимо рыть, чтобы легче всего добыть крепкие растворы и самую каменную соль. Союз промышленности и науки, говорил великий химик, двигает вперед техническую мысль. [c.80]

В зависимости от того, в какой группе открывалось место для данного элемента, определяли и его валентность, а значит, и состав его окислов и других соединений. Место же в группе и во всей системе находилось по совокупности всех свойств данного элемента, так как само это место как раз и выражало собой совокупность свойств каждого элемента, а вовсе не одно лишь значение его атомного веса. Поэтому если атомный вес был определен эмпирическим путем неверно, с допущением грубой (крупной — в полтора-два раза) ошибки, если он, следовательно, оказывался в резком противоречии со всей совокупностью остальных свойств элемента, то Менделеев совершенно логично заключал значит, атомный вес определен был неправильно и его нужно исправить, приведя в соответствие с совокупностью всех остальных свойств элемента, другими словами, с местом данного элемента в системе. [c.38]

В статье Периодическая законность химических элементов (июль 1871 г.) Менделеев писал …Должно ждать, что пай церия будет определен выше, чем ныне, ибо ныне он очень близок к паю бария. Нельзя думать, что в определении последнего есть большая ошибка, а в пае можно ждать погрешность. Подмесь небольшая 01 и Ьа, а равно и затруднения в анализе, указанные Мариньяком, а также трудность получения соединения закиси церия без примеси соединений окиси церия могут оправдать незначительное возвышение атомного веса церия, какое можно ждать по закону периодичности, а потому в таблицах принят мною для Се предварительный атомный вес 140 [44, с. 143]. Этот его предварительный характер Менделеев отмечал знаком вопроса Се = 140 [44, с. 145—146]. [c.73]

Менделеев открыл периодический закон 17 февраля (1 марта) 1869 г. Это открытие было связано с большими трудностями, так как атомные веса многих элементов (Ве, и, 1п, Се и его спутники V, ТЬ) были определены неверно они были в полтора-два раза меньше или больше истинных. Как же в таком случае можно было включить эти элементы в общий ряд элементов, расположенных в порядке последовательного возрастания их атомных весов Ясно, что этого невозможно было сделать, пока не были устранены ошибки в определениях атомных весов. Некоторые из веществ, считавшихся в то время самостоятельными элементами (лантан, эрбий и дидимий), в действительности являлись смесями нескольких элементов, что также [c.78]

К стр. 206. Менделеев имеет в виду прежде всего следующие работы У. П р а у т. Об отношениях между удельными весами тел в газообразном состоянии и весами их атомов (1815 г.) его же, исправление ошибки в статье Об отношении между удельными весами тел в их газообразном состоянии и весами их атомов (1816 г.) Ж. С. Стас. Исследование о взаимных отношениях между атомными весами (1860 г.) Ш. Мариньяк. Комментарии к статье Ж. С. Стаса Исследования о взаимных отношениях между атомными весами . Эти статьи были перепечатаны в Успехах химии, т. IX, вып. 2—3, 1940, стр. 285—303. Кроме того, в 1865 г. Стас опубликовал работу Новые исследования о законах химических пропорций, об атомных весах и их взаимных отношениях , в которой продолжал обосновывать мысль о невозможности примирить опытно доказанную дробность значений атомных весов с гипотезой Праута. [c.468]

Менделеев указал, что источником вероятной ошибки в определениях Лекок де-Буабодрана могла быть примесь натрия, с помощью которого получался металлический галлий. Так как у N8 удельный вес очень мал (0,98), то даже незначительная примесь N8 к Оа должна вызывать уменьшение удельного веса Оа, найденного эмпирически. [c.481]

Далее идет текст, опущенный здесь редакцией. В примечании к фразе, что Сперва преобладает чисто механический взгляд на растворы , Менделеев поясняет Механическое представление о природе растворов противополагает их истинным химическим соединениям и ведет свое начало от общего принципа естествознания — все, от движения солнца и звезд до строения организмов, выразить и подчинить механическим принципам, потому что со времен Галилея и Ньютона таково стало главное стремление изуча-телей природы. Но, будучи совершенно законным, механическое начало понимания растворов в том делает основную ошибку, что противополагает [c.597]

Характерно, что Д. И. Менделеев отвергает и категорию заработной платы, так как, по его мнению, при научном рассмотрении этой категории возникает вопрос неразрешимый о цене труда, что исчезает при понятии о трудовом заработке (стр. 543). Под трудовым заработком он понимает вновь созданную трудом стоимость, однако, с обычной для мелкобуржуазных экономистов ошибкой, когда из стоимости годового общественного продукта вычтена стоимость материальных издержек, но не вычтена амортизация основных средств производства. [c.11]

Иными словами, Менделеев, уверенный в справедливости своего закона, решил, что видимые исключения из него объясняются ошибками химиков в определении атомных весов элементов. [c.32]

К фантастическим и недозволенным темам относит, повидимому, Менделеев и теорию превращения элементов … все попытки этого рода до сих пор были напрасны и оказались лишь пустотелыми умозрениями или ошибками опытов, а потому от прочно установленного и общепринятого нет оснований переходить к фантастическому и произвольному, прочно установленным же и общепринятым здесь надо считать, увы, пока лишь отрицательное, а именно, что никогда и никто не встретил ни одного явления, при котором одно простое тело переходило бы в другое, откуда и делается предположительное заключение, положенное в основу всей нашей науки химические элементы самостоятельны, ими надо ограничить познания о превращении веществ друг в друга . [c.46]

Однако в таблице Менделеева нет места для двухвалентного элемента с таким атомным весом, а поэтому Менделеев счел неверными данные Рейха и Рихтера. Периодический закон требовал пересмотра их работы. Нельзя было найти какой-либо ошибки в установлении эквивалентного веса. Зато установление валентности не было достаточно достоверным, ибо в этой цинковой обманке находились и трехвалентные элементы. Между тем окись индия во многих отношениях напоминала окись алюминия. [c.38]

Я… старался убедить его общепризнанным теперь фактом выделения радием особой эманации, превращающейся постепенно в гелий. Но, к величайшему своему удивлению, я увидел, что Менделеев совершенно отвергал даже факт такой эманации, говоря, что, по всей вероятности, это простая ошибка наблюдателей вследствие малого количества исследуемого ими вещества. [c.84]

Получение и очистка германия. В 1871 г. Д. И. Менделеев предсказал свойства еще не открытого элемента IV группы Периодической системы, названного им экасилицием. В 1886 г. Винклер, анализируя минерал аргиродит, установил его состав (%) серебро 74,72 сера 17,13 окись железа (И) 0,66 окись цинка 0,22 ртуть 0,31, итого 93,04%. Такая большая разница, почти в 7%, не могла быть объяснена ошибками химического анализа. Более тщательные исследования привели к открытию нового химического элемента, свойства которого совпали со свойствами экасилиция, предсказанного Менделеевым. [c.92]

Несмотря на известную непоследовательность и ошибки в решении ряда вопросов просвещения, Д. И. Менделеев как педагог по праву может быть отнесен к числу лучших, прогрессивных представителей русской педагогической мысли. [c.176]

Чрезвычайно интересно, что Менделеев обращал внимание на необходимость исправления атомного веса не только тогда, когда ошибка [c.205]

Письмо осталось не посланным, и вскоре Менделеев смог убедиться, что Зинин исправил свою ошибку в смысле недооценки трудов и открытий, сделанных Менделеевым. Год спустя после столь неприятного для Менделеева разговора с Зининым, Менделеев на экстренном заседании Русского химического общества в декабре 1870 г. сделал сообщение о своей Естественной системе элементов и о предсказании свойств еще неоткрытых элементов. Это сообщение в противоположность первому, которое было сделано от имени Менделеева Меншуткиным в марте 1869 г., вызвало огромный интерес со стороны химиков, о чем свидетельствуют два пространных реферата, из которых один был написан Рихтером для заграницы и опубликован в журнале немецкого химического общества, а другой — Савченковым для научной общественности России и опубликован в Горном журнале . [c.245]

Таким образом, из 17 элементов, относящихся к РЗЭ, он учитывал только пять лантан, церий, дидим, эрбий и иттрий. Введенный Менделеевым в первые варианты периодической системы дидим впоследствии был расшифрован (с. 75) как смесь неодима и празеодима. Эрбий, иттрий и открытый к этому времени, но охарактеризованный не полно тербий тоже представляли собой смесь нескольких элементов (с. 65). Они, как выяснилось позже, содержали значительные количества гадолиния, тербия (истинного), диспрозия, гольмия, эрбия (ис-гинного), тулия, иттербия, лютеция, а также скандия и истинного иттрия. Менделееву были хорошо известны экспериментальные трудности, связанные с выделением редких металлов в чистом виде и особенно с их анализом. Обсуждая проблему размещения в периодической системе дидима и лантана, Менделеев писал [18, с. 145] о величине нх эквивалента Ошибку в определении можно ждать еще и потому, что в чистоте препаратов нет возможности убедиться чем-либо киым, как М]Югократною кристаллизациею, а она, как известно, не всегда служит для отделения от изоморфных примесей . [c.83]

Менделеев подверг [18, с. 59, 185] подробному анализу данные литературы (Раммельсберг, Герман и др.) о составе кислородных соединений церия. Он убедителыю показал, что принятая в то время оценка валентности церия содержала ошибку при анализе состава соединений церия не учитывалась гидратная вода, наличие остатков серной кислоты и др. Обсуждая данные Раммельсберга о составе сульфатов церия, полученных в разное время, Менделеев показал, что разброс экспериментальных данных велик и оценка степени окисления по этим данным пе может быть однозначной. Раммельсберг ошибочно принимал основную степень окисления церия равной двум и атомный вес равным 92 (см. табл. 1.8). Однако по Е>ерцелиусу и Герману атомный вес церия был 136. Менделеев предло -кнл изменить атомный вес церия, …придав обыкновенной степени окисления церия формулу Се О . [c.84]

Ошибки А. Кекуле проистекали в конечном итоге из его попыток сочетать и примирить новые взгляды со старыми, из его отношения к теории вообще. В своем учебнике А. Кекуле писал, что о настоящей теории в химии пока не может быть и речи, что все теоретические соображения основаны лишь на вероятности и целесообразности. Подоб1юе неправильное отношение к теории отметил в свое время Д. И. Менделеев, который писал, что А. Кекуле принадлежит к числу тех ученых, которые ничему не верят и все теоретическое считают только способом систематики [c.25]

Важно отметить, что Д. И. Менделеев не знал о заряде ядра и тем не менее, расположив элементы по их химическим свойствам, не сделал при этом ни одной ошибки и с позиций соВ >еменной атолпюй физики. [c.53]

В Списке моих сочинений Менделеев указывает под 1873 г. о своем реферате книги А. Вюрца Атомическая теория , где говорится о периодической системе . Вероятно, здесь ошибка в годе. Книга Вюрца вышла в 1879 г. См. также Мусабеков Ю. С. Шарль Адольф Вюрц. М., 1963, с. 70 и сл. [c.390]

Насколько сильно было влияние матери на Д. И. Менделеева, можно заключить из посвящения, сделанного им к работе Исследование водных растворов по удельному весу (1887). Это исследование,— писал он,— посвящается памяти матери ее последышем. Она могла его взростить только своим трудом, ведя заводское дело воспитывала примером, ис правляла любовью и, чтобы отдать науке, вывезла из Сибири, тратя последние средства и силы. Умирая завещала избегать латинского самообольщения, настаивать в труде, а не в словах, и терпеливо искать божескую или научную правду, ибо понимала, сколь часто диалектика (слово диалектика в данном случае Менделеевым употребляется в смысле софистики.— /7. И.) обманывает, сколь многое еще должно узнать и как при помощи науки без насилия, любовно, но твердо, устраняются предрассудки, неправда и ошибки, а достигаются охрана добытой истины, свобода дальнейшего развития, общее благо и внутреннее благополучие. Заветы матери считает священными Д. Менделеев [c.8]

Когда химик идет от элемента к различным формам соединений, то и здесь идея всеобщей взаимосвязи должна быть той путеводной звездой, которая освещает путь к пониманию существа соединений. Ошибку прежних классификаций элементов Менделеев видел в том, что в них элементы распределялись по местам на основе одного какого-либо признака (например, атомности), взятого изолированно, в отрыве от других свойств. Но на одном, вырванном из общей связи свойстве нелья построить устойчивую классификацию. А нечеткость в определении химических элементов неизбежно вела к неустойчивости учения о формах соединений. Эта шаткость в учении об [свойств] формах соединений элементов происходит, по моему мнению, от того,— писал Менделеев,— что это свойство элементов изучалось по сих пор без всякой связи с другими свойствами элементов [c.287]

Вот почему он продолжал распределять элементы по клеткам своей таблицы,не всегда считаясь с известными ему атомными весами. Конечно, речь могла итти только об отдельных ошибках химиков. Если бы все или большая часть атомных весов была определена неверно, то никакой периодичности в свойствах элементов Менделеев не мог бы обнаружить. Но, приняв в целом данные об атомных весах, Менделеев поместил бериллий непосредственно после лития, приписав ему атомный вес 9,4 вместо 13,5, как это считали остальные химики. Он поместил торий в одну группу (IV) с титаном, хотя вовсе не так следовало бы поступить, руководствуясь данными об их атомных весах. [c.32]

Но Менделеев остался верен себе. Он поверил закону, а не хилшку. Он написал в Париж, что Буабодран ошибается. Авторитет Менделеева был так велик, что французский химик немедленно стал вновь определять вес галлия, обнаружил собственную ошибку и признал правоту Менделеева. [c.35]

А в 1886 году в Саксонии Винклер обнаружил новый Элемент, ндзванпый, подобно галлию и скандию, в честь страны, где он был открыт—германием. Винклер решил, что им обнаружен аналог сурьмы, элемент из пятой группы Менделеева. Но Менделеев написал Винклеру, что тот ошибается место для германия уже 15 лет назад приготовлено в четвертой группе, в пятом ряду, в клетке 29 между титаном и щ рко-нием. И Винклер признал свою ошибку. Он писал Вряд ли может существовать более яркое доказательство справедливости учения о периодичности элементов, чем открытие до сих пор гипотетического экасилиция оно составляет, конечно, более чем простое подтверждение смелой теории,—оно знаменует собою выдающееся расширение химического поля зрения, гигантский шаг в области познания . [c.36]

Менделеев руководствовался массой атома, как его важнейшим свойством. В этом смысле он следовал классической физике XIX века. Понимая всеобщность своего закона, он даже хотел поместить в таблице перед водородом самый легкий элемент — элемент с атомным номером ноль — мировой эфир. Теория относительности показала, что мировой эфир не существует, но в классической физике мировой эфир был важным понятием. Эта ошибочная работа Менделеева забыта. На-праоно. Ошибки гения очень поучительны. Но Менделеев сам нарушил свсй исходный принцип, поместив в двух случаях более тяжелый элемент перед более легким [c.78]

Свойства галлия совпали с предсказанными Менделеевым для экаалюминия, за исключением плотности. По этому поводу Менделеев написал Буабодрану письмо. Определив более точно плотность галлия, Буабодран признал свою ошибку. В 1880 г. в Швеции Нильсон открыл новый элемент, который по свойствам соответствовал предсказанному эка-бору, и назвал его скандием, а в 1886 г. в Саксонии Винклером был открыт германий (экаснлиций Менделеева). Насколько близко совпадают предсказанные свойства экасилиция со свойствами открытого германия, можно судить по следующим данным [c.78]

В записи М. Волкова. аопущены две явные ошибки 1) сдвинуты на одну группу влево элементы четвертого, шестого и восьмого рядов, начиная с четвертой группы (титан, цирконий и церий попали в третью группу ванадий, ниобий и тантал в четвертую и т. д.) 2) неправильно указан атомный вес тория (ТЬ=201). Очевидность первой ошибки не вызывает сомнений. Что касается атомного веса тория, то Д. И. Менделеев исправил его со 118 на 231 и никогда не придавал ему промежуточных значений. Кроме того, в таблице, записанной М. Волковым, торий находится в самом конце системы, после [c.116]

Далее Менделеев формулирует вопрос, поставленный перед химией Если превращения тел ограничены количественно, то будут ли они ограничены также и качественно или нет . Как известно, этот вопрос был разрешен Лавуазье, сформулировавшим закон постоянства простых тел Всякое простое тело, вступая в реакцию, остается в том же количестве и после реакции . Как видно, такая формулировка еще не учитывает различия между элементом и простым веществом. Эта методологическая ошибка характерна для многих химиков XIX в.. Позднее ее вскрыл Д. И. Менделеев в ходе работы над периодической системой элементов и над Основами химии . Как до Лорана и Жерара,— писал Менделеев,— без разбора употребляли слова молекула, атом и эквивалент, так и теперь часто смешивают понятия простоготела с понятием об элементе а между тем, чтобы избегнуть путаницы в химических представлениях, эти понятия должно строго отличать друг от друга. Простое тело — есть нечто материальное это металл или металлоид, обладающий данными физическими свойствами… Понятию простого тела отвечает молекула… Оно может существо- [c.199]

Примечание редакторов перевода. Важнейшая характеристика элемента—атомный вес урана—был принят Пелиго равным 120, и только в 1869 г. Д. И. Менделеев установил ошибку [Z, hem., 5, 405 (1869)] и указал, что атомный вес урана равен 240. Д. И. Менделеев расположил уран в своей периодической таблице в группе хрома, молибдена и вольфрама. Обратив внимание на то, что уран самый тяжелый последний элемент в его таблице, русский ученый впоследствии сделал следующее вещее замечание Убежденный в том, что исследование урана, начиная с его природных источников, поведет еще ко многим новым открытиям, я смело рекомендую тем, кто ищет новых предметов для исследований, особо [c.7]

Указывая на ошибку Лооза и Гил1,берта, которые в известных экспериментальных работах на Ротамстедской опытной станции в Англии не изучали состава почвы, Менделеев подчеркивает большое значение анализов последней. В докладе, сделанном им в 1872 г., оп говорил Опыт с удобрениями есть особый способ исследования состава почвы. Одна из научных задач земледелия состоит в том, чтобы узнать соответствие этих двух анализов, т. е. но химическому исследованию почвы суметь судить [c.155]

Менделеев придавал большое значение фррмам удобрения он указывал, что на химическую форму питательных начал должно обратить главное внимание при вопросе об удобрениях. Упуская из виду эту сторону дела, можно впасть в грубую ошибку [38]. [c.158]

Это открытие дало новое обоснование рас1юл0женню элемеитов в иерно-дической системе. Оно объяснило и кажущиеся ошибки в тех местах си-стедил, где Менделеев поставил элементы с большим атомным весом впереди элементов, имеющих меньшую величину атомного веса (аргон и калий, йод и теллур, никель и кобальт). Оказалось, что заряд ядра теллура равен 52, а йода —53, заряд ядра аргона равен 10, а калия — 11 и т. д. [c.226]

Иначе говоря, некоторые пертурбации в отдельных сво11ствах не меняют того основного положения, что по своей качественной определённости, по совокупности всех свойств, взятых в целом, каждый элемент занимает определённое место в периодической системе. Неправильности в нарастании атомных весов являются подобными пертурбациями , которые не могут заставить усомниться в правильности закона , хотя лично Менделеев склонен был думать, что в данном случае расхождения объясняются ошибками опыта при определении атомных весов [c.152]

Вскрывая методологическую основу закона равноостаточности и вытекающих из него теорий , Менделеев показывает, что такой основой служит механицизм, сводящий химическое соединение к простой сумме, к простой смеси его компонентов, т. е. к тому, что при химическом соединении никакого качественного превращения вещества не происходит, а имеет место простой рост и увеличение частиц. В соответствии с этим Менделеев показывает, что исходным пунктом механистической концепции аддитивности удельных объемов служит взгляд, согласно которому химическое соединение при этом рассматривается как смесь [19, стр. 246]. Далее, отвергая упрощенно-механистическое утверждение, будто в химическом соединении составные части продолжают существовать в своем первоначальном самостоятельном и независимом виде, Менделеев подчеркивает, что нет никакой возможности определить, какой именно объем в объеме сложного тела занимает данный элемент, так как в отдельности этот элемент там не существует [19, стр. 247]. Еще далее Менделеев со всей резкостью формулирует вывод, что объем химического соединения не равен сумме объемов тел, его составляющих, и что было бы большой ошибкой представлять себе химическое соединение, как механическое соединение атомов в пространстве, из которых каждый всегда сохраняет в нем постоянный определенный объем [19, стр 261] (подчеркнуто мною.—Б. /С.). [c.161]

Несравненно более успешны были уточнения атомных весов у других элементов, где нарушения в ходе нарастания атомных весов вызваны не реальной природой элементов (например, не их изотопным составом), а ошибками опыта и его несовершенством. Например, для церия, исходя из его эквивалента 46, получался атомный вес Се = 46ХЗ = 138. Но между Ва=137 и Се=138 должен был поместиться по крайней мере еще один элемент. В таком случае атомные веса должны были бы слишком сблизиться, что не соответствует их разности в этом ряду (например, Ва — s = 4). В связи с этим Менделеев замечает Должно ждать, что пай церия будет определен выше, чем ныне, ибо ныне он очень близок к паю бария [18, стр. 54]. Исходя из того, что барий изучен лучше, чем церий, и что в церии может быть подмесь дидима и лантана, равнО как могут быть погрешности из-за трудности анализа, Менделеев заключает, что все это может оправдать незначительное возвышение атомного веса церия, какое можно ждать по закону периодичности, а потому в таблицах принят мною для Се предварительный атомный вес 140 -[18, стр. 54]. [c.206]

Периодическая система химических элементов не может быть верной. Её нельзя называть правильной или неправильной, потому что эти определения вообще неприменимы. Периодическая система просто существует, она развивается и нужна, чтобы мы могли научиться обращаться с элементами и их свойствами.

Верными или неверными могут быть отдельные законы или свойства.

Например, «если элемент находится в главной подгруппе 1-й группы Периодической системы (короткая форма), то у него на внешнем энергетическом уровне один электрон» — абсолютно верное утверждение.

А вот утверждение «если элемент находится в главной подгруппе 8-й группы, то у него на внешнем уровне 8 электронов» — увы, неверно. Ведь у гелия только 2 внешних электрона, хотя он и в 8-й группе. Но это не делает неверной систему в корне. Просто нужно было добавить «за исключением гелия».

В связи с техническими работами в центре обработки данных, часть прикреплённых файлов в настоящее время недоступна.

ОБ ОДНОЙ «ОШИБКЕ» Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА. ПРОБЛЕМА «НУЛЕВЫХ»статья

-

Автор:

Рязанцев Г.Б.

-

Журнал:

Российское Атомное Сообщество, сверхновая энергетика http://www.atomic-energy.ru/papers/44698 -

Год издания:

2013 -

Аннотация:

В январе 1904 г. в «Петербургском листке» № 5 по случаю 70-летия Д.И. Менделеева опубликован его портрет и интервью. На вопрос, какими научными исследованиями он занят в настоящее время, ученый ответил: «Они направлены исключительно к подтверждению выставленной мною в прошедшем году теории, или, вернее, попытки, химического понимания мирового эфира».

Что это за теория, о которой мы так мало знаем и к которой были прикованы исключительно все последние исследования ученого [1,2,3]?

Статью “Попытка химического понимания мирового эфира” Д.И. Менделеев окончил в октябре 1902 г., а опубликовал в январе 1903 г. в №1-4 “ Вестника и библиотеки самообразования” и часто о ней говорил, так в мае 1904 г. написал письма известному ученому С. Ньюкомбу; в котором ссылается на свою работу о мировом эфире, где касается вопроса о природе эфира, сообщает, что в ближайшее время собирается написать статью

«по поводу современных представлений о сложности химических элементов и об электронах…».

О сложности химических элементов и об электронах – это понятно современному читателю, но …мировой эфир…?! Сейчас даже школьники знают, что эта идея отброшена современной наукой. К тому же химическое понимание по отношению к мировому эфиру! Странно? … Да! Поэтому, наверное, одна из последних работ ученого очень редко комментируется, практически нигде не упоминается, да ее вообще трудно найти. Во многих научных и учебных библиотеках в многотомных «Сочинениях» Д.И. Менделеева отсутствует т.2, где находится «Попытка химического понимания мирового эфира». Иногда даже создается впечатление, что как-то стыдливо стараются вымарать эту «курьезную» работу из наследия ученого. Похоже, многие снисходительно думают, что великий Менделеев на старости лет, возможно, превысил уровень своей компетентности.

Но, давайте не будем спешить с выводами! Причем здесь старость? Эту «конфузную» теорию Д.И.Менделеев вынашивал почти всю свою творческую жизнь. Ему не было еще 40 лет, когда на периодической системе через два года после ее открытия (оттиск из «Основ химии», хранящийся в архиве ученого) его рукой около символа водорода сделана надпись, которую можно расшифровать так: « легче всех эфир, в миллионы раз». По-видимому, «эфир» представлялся Менделееву наилегчайшим химическим элементом!

«Уже с 70-х годов у меня назойливо засел вопрос: да что же такое эфир в химическом смысле? Он тесно связан с периодическою системою элементов, ею и возбудился во мне, но только ныне я решаюсь говорить об этом».

Еще раз повторим: химический элемент эфира — элемент эфира — атомарность эфира — дискретность эфира. О каком классическом понимании эфира здесь идет речь? Это не тот эфир, который отбросила как ненужный костыль современная физика.

Откройте словари и энциклопедии:

«Эфир (греч. Aither – гипотетическая материальная среда, заполняющая пространство).

Понятие об Э. было принято еще у античных философов, рассматривавших его как некую «праматерию» и отождествлявших его с пространством. В классической физике под Э. понималась однородная, механическая, упругая среда, наполняющая абсолютное ньютоновское пространство» [4].

Возможно, найдете несколько иное определение, но обратите внимание, что везде акцент будет на однородности или непрерывности. Разве такой эфир у Менделеева?

Это не классический эфир! Эфир, о котором говорит Менделеев, состоит из элементов, он атомарен, он неоднородный, он прерывен и дискретен. Он имеет структуру!

Изучаем дальше словари и энциклопедии:

«Эта механистическая концепция (классический эфир) не выдержала экспериментальной проверки и была отброшена в теории относительности. Представление об Э. в современной физике заменено представлением о материальном поле или обладающей структурой вакууме, не сводимых к механической среде»[4].

Разве не видно, что эфир, химическую структуру которого пытается рассмотреть Д.И. Менделеев это скорее современный вакуум Дирака, чем классический эфир древних греков. Давайте вернемся к работам Менделеева, как говорится, к первоисточнику.

Интерес к этой проблеме появился у Менделеева, как отмечалось, в 70-е годы: он тесно связан с периодической системой («ею и возбудился во мне»), и последовавшими затем работами по исследованию газов.

«Сперва и я полагал, что эфир есть сумма разреженнейших газов в предельном состоянии. Опыты велись мною при малых давлениях — для получения намеков на ответ». Но эти работы не удовлетворяли его.

«… представление о мировом эфире, как предельном разрежении паров и газов, не выдерживает даже первых приступов вдумчивости — в силу

того, что эфир нельзя представить иначе, как веществом, все и всюду проникающим; парам же и газам это не свойственно.» Именно открытие химически инертных газов и логическое размещение их в нулевой группе периодической системы делали для ученого реальной возможность оценки химизма мирового эфира. Детальная разработка «химической концепции мирового эфира» началась с открытия инертных газов. Д.И. Менделеев предсказал много новых элементов, но вот инертные газы были неожиданны даже для него! И не сразу он принял это открытие и не без внутренней борьбы. И после принятия инертных газов разошелся во взглядах с большинством химиков по поводу их местонахождения в Периодической системе. Где должны быть расположены инертные газы? Современные химики не задумываясь, скажут: конечно, в VIII группе (следствие полного торжества в их умах Боровской модели строения электронных уровней атома, несмотря на существование альтернативных моделей). А Менделеев категорически настаивал на существовании нулевой группы! Инертные газы настолько отличаются от остальных элементов, что им место было где-то на обочине Системы. Казалось, какая разница на правом (VIII- группа) или левом (0 -группа) краю они будут (нам это кажется совершенно не принципиальным, особенно для того время, когда не знали электронного строения атома, хотя и сейчас мы только обольщаемся, что знаем), к чему эти споры? Менделеев думал иначе, это принципиальный для него вопрос! Поставить инертные газы справа, это значить получить между водородом и гелием целый ряд пустот.

Это мы сейчас так легко с этим свыклись, воистину ко всему можно приучить, но для Менделеева это был вызов – искать новые элементы между Водородом и Гелием! Может, есть галоген легче Фтора (вероятность существования такого галогена он допускал, если допустить, что Гелий действительно находится в VIII- группе) или еще другие легкие элементы между Водородом и Гелием? Их нет, поэтому место инертных газов слева (в 0 – группе)! Тем более и валентность их уж скорее нулевая, чем VIII. Да и количественное соотношение атомных весов, которые он рассматривает, однозначно указывает на положение инертных газов слева вначале каждого ряда, а не справа в конце ряда.

«Это положение аргоновых аналогов в нулевой группе составляет строго логическое последствие понимания периодического закона» — утверждал Д.И. Менделеев.

Становится понятным, почему Дмитрий Иванович настаивал на существовании нулевой группы, понятны его упоминания о гипотетичном галогене легче Фтора (который следовало бы искать, по мнению Менделеева, если расположить инертные газы в VIII группе), отсюда даже понятен его поиск элемента легче Водорода, о существовании которого он давно догадывался –« никогда мне в голову не приходило, что именно водородом должен начинаться ряд элементов» и « лишить водород того исходного положения, которое он давно занимает, и заставить ждать элементов еще с меньшим, чем у водорода, весом атома, во что я всегда верил» — вот сокровенные его мысли, которые он таил, до тех пор пока Периодический закон окончательно не утвердится. «У меня мелькали мысли о том, что раньше водорода можно ждать элементов, обладающих атомным весом менее 1, но я не решался высказываться в этом смысле по причине гадательности предположения и особенно потому, что тогда я остерегся испортить впечатление предлагавшейся новой системы, если ее появление будет сопровождаться такими предположениями, как об элементах легчайших, чем водород». Как раз в отстаиваемой им системе с нулевой группой, которую впервые предложил бельгийский ученый Л. Эррера в 1900 г. в заседании Бельгийской Академии (Academie royale de Belgique), Водород вроде бы вовсе может быть и не первым. Периодическая система может быть «открыта» с обоих концов! Появляется место перед Водородом для сверхлегкого элемента – может это и есть «элемент Эфира»? Сам Периодический закон подводил к постановке этого вопроса, а в его истинности Дмитрий Иванович не сомневался и который уже окончательно утвердился и в умах ученых. « Теперь же, когда стало не подлежать ни малейшему сомнению, что перед 1 группой, в которой должно помещать водород, существует нулевая группа, представители которой имеют веса атомов меньше, чем у элементов 1 группы, мне кажется невозможным отрицать существование элементов более легких, чем водород».

В открытом им законе ученый пытается с физической стороны выяснить природу массы как основной характеристики вещества. Выясняя физические основы тяготения (об этом мы тоже мало знаем – как много сил и времени он уделял этой проблеме), тесно связанные с понятием мирового эфира как «передающей» среды, он ищет легчайший Элемент (намного легче Водорода). Однако результаты опытов 70-х годов, сводившиеся к тому, чтобы доказать, что «эфир есть сумма разреженнейших газов», не удовлетворили Менделеева. На какое-то время он прекратил исследования в этом направлении, нигде не писал, но как видно, никогда и не забывал о них. В конце жизни в поисках ответа на вопросы, касающиеся глубинных свойств материи, он вновь обращается к «мировому эфиру», с помощью которого пытается проникнуть в природу основного понятия естествознания XIX в. (да и ХХ, и даже ХХI вв.) — массы, а также дать объяснения новым открытиям и прежде всего радиоактивности. Основная мысль ученого заключается в следующем: «Реального понимания эфира нельзя достичь, игнорируя его химизм* и не считая его элементарным веществом; элементарные же вещества ныне немыслимы без подчинения их периодической законности». Характеризуя мировой эфир, Менделеев считает его « во-первых, наилегчайшим из всех элементов как по плотности, так и по атомному весу, во-вторых, наибыстрее движущимся газом, в-третьих, наименее способным к образованию с какими-либо другими атомами или частицами определенных сколь-либо прочных соединений и, в-четвертых, элементом, всюду распространенным и всепроникающим».

Вес атома этого гипотетического элемента X , по расчетам ученого, может колебаться в пределах 9.6 *10(в -7 степени) до 5.3*10(в -11 степени) (если атомный вес Н равен 1). Для оценки массы гипотетического элемента привлекает знания механики и астрономии (он даже прикидывает массу звезды, которую из-за величины силы тяготения не может покинуть свет, предвидение черных дыр более ста лет назад! Но это все так, между прочим, просто для оценки границ массы нового элемента). Элемент X (Менделеев называет его «Ньютонием» — «Мне бы хотелось предварительно назвать его «ньютонием» — в честь бессмертного Ньютона») получал свое место в периодической системе — в нулевом периоде нулевой группы, как легчайший аналог инертных газов. Кроме того, Менделеев допускал существование еще одного элемента легче водорода – элемента Y, «Корония» (предположительно линии «Корония» были зафиксированы при солнечном затмении в 1869 г. в спектре короны; открытие гелия на земле давало основание считать реальным и существование «Корония»). Вместе с тем Менделеев не раз подчеркивал гипотетичность элементов X и Y и не включал их в таблицы элементов 7-го и 8-го изданий «Основ химии». Научная требовательность и ответственность в работах Менделеева не нуждается в комментариях! Но, как мы видим, если это требует логика поиска, он смело выдвигал самые необычные гипотезы, основанные на глубокой интуиции. Следует напомнить, что в своих предсказаниях новых элементов до этого Менделеев не ошибался! Все предсказания, сделанные им на основе периодического закона (существование 12 неизвестных в то время элементов), а также исправления атомных масс элементов блестяще подтвердились!

«Когда я прилагал периодический закон к аналогам бора, алюминия и кремния, я был на 33 года моложе, во мне жила полная уверенность, что рано или поздно предвидимое должно непременно оправдаться, потому что мне все там было ясно видно. Оправдание пришло скорее, чем я мог надеяться. Тогда я не рисковал, теперь рискую. На это надобна решимость. Она пришла, когда я видел радиоактивные явления … и когда я сознал, что откладывать мне уже невозможно и что, быть может, мои несовершенные мысли наведут кого-нибудь на путь более верный, чем тот возможный, какой представляется моему слабеющему зрению».

Так что же, это первая крупная ошибка, может даже глубокое заблуждение великого ученого, как сейчас считают очень многие, или всего лишь прискорбное недопонимание гения его малоспособными учениками? Давайте попробуем разобраться!

В начале XX века не только Менделеев, но и многие физики и химики верили в существование «эфира». Однако после создания Альбертом Эйнштейном специальной и общей теории относительности эта вера стала угасать. Принято считать, что к 1930-м годам проблема «эфира» уже не существовала в науке, а вопрос об элементах легче водорода сам собой отпал. Но, опять же, следует напомнить, что проблема классического эфира отпала, эфира однородного, а вот эфир структурный (эфир Менделеева) вполне жив, только называется он сейчас структурным вакуумом или вакуумом Дирака! Так что, вопрос только в терминологии. Вернемся к элементам легче водорода. Говорят, что их не нашли. А может, просто не искали? Или лучше сказать, когда нашли, просто не узнали!

Любому химику известны гомологические ряды, и хорошо известно, как ведут себя первые члены, особенно первый. Как известно первый всегда особенный. Он всегда сильно выделяется из общего ряда. Водород размещают и в I и в VII группах (он в чем-то подобен и щелочным металлам и галогенам одновременно). Так вот водород вовсе и не первый! Так как же должны отличаться настоящие первые элементы, элементы нулевого периода, от всех остальных, обычных элементов? Будут ли они вообще похожи на, привычные, и хорошо известные, так сказать «родные» химические элементы? Тут пробирает сильное сомнение! Похоже, мы попадем совсем в другой «мир» и, похоже, что это «мир элементарных частиц». Понимание Химии как науки о качественных изменениях, которые ей сплошь и рядом сопутствуют, по мнению многих исследователей, составляющих всю «прелесть» и даже «волшебство» этой науки, стирающих грань между ней и «магией» (для очень многих даже сейчас, так или иначе, но не понятно различие Химии и Алхимии) — такое понимание в Периодической системе проявляется наиболее отчетливо, а в самом начале Системы просто ослепительно ярко! «Распространеннейшие в природе простые тела имеют малый атомный вес, а все элементы с малым атомным весом характеризуются резкостью свойств. Они поэтому суть типические элементы», а по мере приближения к «нулевой точке» должны происходить просто фантастически «резкие» качественные скачки, что следует из ее сингулярного характера, так как «…здесь не только край системы, но и типические элементы, а потому можно ждать своеобразия и особенностей»!

Мы часто говорим о фундаментальности Периодического закона, но кажется, что по-настоящему этого все-таки не понимаем. Повторим Менделеева:

«… элементарные же вещества ныне немыслимы без подчинения их периодической законности» или «сущность понятий, вызывающих периодический закон, кроется в общем физико-химическом начале соответствия, превращаемости и эквивалентности сил природы», еще « по-видимому, периодическому закону – будущее не грозит разрушением, а только надстройки и развитие обещает».

Дмитрий Иванович верил, что сущность Периодического закона только начинает проявляться и очень надеялся на ее проявление в будущем:

«…тут я надеюсь на будущее. Поймут же, что найденное мной и

общо и важно для понимания всей природы и бесконечно малого…» —

писал Менделеев в последние годы жизни.

Последуем же логике Дмитрия Ивановича, но учтем современные сведения, которые в его время просто еще не существовали. За основу возьмем порядковый номер элемента, который соответствует заряду ядра.Тогда, если водород имеет порядковый номер 1, то элемент перед ним, естественно, 0! Этот элемент окажется в нулевом периоде в группе инертных газов (в современной стандартной Периодической таблице) или в нулевой группе первого периода (по Менделееву), положение {1,0}, где {период, группа}. Формальный аналог благородных газов, инертный с формальным зарядом ядра 0.

Рассмотрим возможных кандидатов на это место в Периодической системе.

Выбор-то и не очень большой, но главное он есть! Из известных ныне физических объектов микромира это: либо нейтрон (попытка поставить нейтрон перед Водородом предпринималась другими авторами неоднократно и ранее, и для многих физиков и радиохимиков кажется совершенно очевидной), либо нейтрино (фотон как не имеющий массы покоя и короткоживущие частицы, а также гипотетический гравитон выведем пока за скобки). Кому отдавать предпочтение тоже воздержимся. Формально нас удовлетворяет и нейтрон и нейтрино. Перейдем пока к следующему элементу перед водородом, тоже элементу нулевого периода, но уже попадающему в первую группу нулевого периода и аналогу водороду. Но формальный порядковый номер его -1. И такой же заряд «ядра». Суммарный же заряд, как и у всех элементов должен быть нулевым. И на это место в Периодической системе есть законный кандидат. Это хорошо известный физикам и радиохимикам Позитроний (положение {0,1}). Кстати, он вообще–то очень похож на предсказанный Менделеевым «Короний», и, вполне, может наблюдаться на Звездах типа Солнца и других, особенно более горячих. Возможность возникновения связанных состояний системы электрон- позитрон была постулирована Мохоровичичем в 1934 г.[8,9], а название «позитроний» для атома электрон-позитрон предложено в 1945 г. Руарком [10] , химический символ – Ps – появился в работе Мак Гервея и де Бенедетти [11]. Эксперементальное доказательство существования позитрония получено впервые Дейчем [12,13]. Итак, Позитроний (Ps) — система, состоящая из электрона и позитрона, удовлетворяет формальным требованиям элемента нулевого периода. То, что здесь трудно выделить, где ядро, а где оболочка, нас не смутит, так как мы ожидали ведь, что элементы нулевого периода будут необычными! Кроме того, как раз из-за симметричности Позитрония и других доводородных элементов в дальнейшем раскроются совершенно новые перспективы Периодической системы. Но не будем забегать вперед.

Вернемся, к элементу с нулевым порядковым номером в традиционной системе, но с положением {1,0} в системе Менделеева. Кто же это Нейтроний или Нейтриний? Кто же больше соответствует Ньютонию Менделеева? Прежде чем сделать выбор, давайте остановимся на одном факте, который нельзя игнорировать. Для простоты рассмотрения мы предложили в качестве кандидатов на нулевое положение нейтрон и нейтрино (как уже отмечалось выше, попытки включения в Периодическую систему неатомных частиц: нейтрона, электрона, позитрона и нейтрино – предпринимались ранее и подвергались обоснованной критике ), это просто элементарные частицы, а все другие химические элементы («атомы») это сложные системы, где присутствуют противоположные заряды, как кулоновские, так и другие (частицы и античастицы – электрон и позитрон, лептонный заряд). Поэтому, подчиняясь закону сохранения зарядов, под Нейтринием будем понимать пару нейтрино и антинейтрино (сохранение нулевого лептонного заряда), а под Нейтронием- пару нейтрон и антинейтрон (сохранение нулевого барионного заряда). Отсюда видно, что ничего не надо выбирать, правда концепция «атома» несколько видоизменяется. Они (нейтрон и нейтрино в паре с их античастицами) оба нам подходят, и более того у них изотопическое соотношение, они отличаются только по массе. Просто они формально «изотопы». Также как, например, протий, дейтерий и тритий. Но, о каком же из этих «изотопов» все-таки говорил Менделеев? Тут все ясно, конечно же, Ньютоний Менделеева это Нейтриний! Надо вспомнить свойства Ньютония: чрезвычайно малая масса и практически полная инертность во взаимодействии с другими веществами.

«Чрезвычайно малая плотность газа, т.е. чрезвычайная быстрота

собственного движения его частиц – при ничтожном весе их, должны

влиять на то, что газ этот везде проникнет, будет наполнять

вселенную, но ни к чему прочно не примкнет – для согласованного

движения в химическом соединении, т.е. он ни с чем не соединится»

Все это отвечает паре нейтрино и антинейтрино, Нейтринию (Nn — масса близка 0 ), который можно рассматривать как «легкий Ньютоний»! И чрезвычайная быстрота собственного движения – близкая скорости света, и ничтожный вес – около 10(в -9 степени) , что соответствует предсказанию Менделеева, везде проникает, практически ни с чем не взаимодействует (Земля и даже Солнце для него почти прозрачны), и наполняет всю Вселенную (масса нейтрино во Вселенной, по некоторым моделям, в 30 раз больше плотности обычного вещества, хотя вопрос о его точной массе еще не получил окончательного ответа). Наиболее реальная оценка дает значение для массы <17 эВ .

Вообще, не понятно как может наше миропонимание «простых веществ», элементов Вселенной обходиться без Нейтриния-Ньютония, если претендовать, хоть на какую-то полноту взглядов на Мир. Нейтроний (Nn), «тяжелый Ньютоний», также один из самых распространенных во Вселенной (это вещество нейтронных звезд и возможно «черных дыр»). На долю же классических химических элементов приходится лишь малая часть массы Вселенной. Все классическое химическое вещество по отношению к Нейтринию и Нейтронию это, образно говоря, все равно, что пена на берегу морей к самим морям. Или если прибегать к другому образному сравнению, то наш обычный атомно-молекулярный мир – это лишь отдельные маленькие островки в бесконечном океане Ньютония!

Нейтриний, Нейтроний и Позитроний, а вслед за ними и другие доводородные элементы (в том числе динейтрон, тетранейтрон и вообще нейтронное вещество, существование которого мы уже не имеем права игнорировать[16]) необходимо должны найти свое место в Периодической системе. Только с элементами нулевого периода Периодическая система получает свое «логическое завершение», если конечно не считать ее зеркального отражения по отношению опять же к нулевому периоду, где проглядываются все прочие Антиэлементы, т.е. химические элементы Антимира. Эта идея (зеркальности Периодической системы) высказывалась значительно ранее, и тоже кажется совершенно очевидной. «Нулевая точка» отделяет Элементы от Антиэлементов, является границей Мира и Антимира, отражает грандиозный качественный скачок, что еще раз показывает ее сингулярность. То, что в нулевой период попадают симметричные относительно системы частица-античастица объекты (Нейтриний, Нейтроний, Позитроний), как нельзя лучше соответствует идее зеркальности Периодической системы, т.к. нулевой период в равной степени принадлежит как Системе атомов, так и Системе антиатомов. Следует заметить, что и «Цветок Менделеева-Шанкуртуа-Рязанцева» существует в двух асимметричных формах, «левой» и «правой» [17].

Так же, из диадной парадигмы Периодической системы следует необходимость удвоения первого периода и как следствие появление подобного ему нулевого периода [15,18].

Модификация концепции «атома»

Как уже отмечалось выше при таком решении проблемы «нулевых» несколько меняется концепция «атома». Конечно правы те, кто скажет, что Нейтриний и Нейтроний нельзя называть атомами в «привычном понимании», тем не менее Позитроний давно уже изучают как атомную систему, хотя он тоже мало напоминает традиционный атом. Изучают не только сам Позитроний, но и его « химические соединения». Так что, необходимость наличия «ядра» в атоме совершенно не обязательна, также как, и большого время жизни. Может быть, также не обязательно наличие кулоновских зарядов, ведь могут быть и другие заряды (лептонные, барионные и др.). Главное в атоме: это сложная система, состоящая из элементарных частиц, в которой выполняется закон сохранения заряда вообще. Наличием же определенного физического размера совсем просто пожертвовать (Нейтроний и Нейтриний – это сложные нейтральные (зарядно) системы, не имеющие определенного размера). Есть два способа выйти из несколько затруднительного положения (но скорее непривычного):

1) просто назвать эти системы квази(псевдо?)-атомными (но это тривиально) или

2) несколько откорректировать понятие «атома» (более креативно).

Корректировка понятия «атома»

После принятия Резерфордовской модели атома, эта модель многократно корректировалась (Бор, Зоммерфельд, Шредингер, Борн и др.). «Атом» постепенно обогащался частицами: электроном, протоном, нейтроном (рассматриваем пока только относительно стабильные частицы и постоянно присутствующие в нем, фотон как «квартирант» то появляется, то изчезает, но зато делает это очень часто) и «законами» их движения.

Но все-таки, можно рассматривать каждый «атом» состоящим из собственно атома (что сейчас мы понимаем под атомом) и его фотонного окружения, своеобразного «светового ореола» (нимба) вокруг него, не имеющего определенного размера:

A* = A + фотоны , где A* -множество возбужденных состояний атома (электронных и ядерных),

A –нормальное состояние атома,

фотоны — множество фотонов, соответствующих переходу из нормального состояния во множество возбужденных.

То есть было бы более последовательным, если бы рассматривали Периодическую систему не только основных состояний атома, а и всех возможных возбужденных состояний (электронных и ядерных), тогда в каждой клетке Таблицы были бы указаны энергии фотонов, соответствующие спектру (электронному и ядерному) каждого атома. Это можно назвать «фотонным ореолом» (нимбом) атома, и реальный атом постоянно находится во взаимодействии со своим «фотонным нимбом», переходя из одного состояния в другое, естественно нимбы разных атомов не имеют определенного размера и всегда перекрываются. Это довольно просто, и не приводит к качественным изменениям (обмен фотонами не меняет природы атома). Не стоило бы об этом говорить, если бы кроме фотонного нимба вокруг каждого атома не было еще и других нимбов: нейтринного и антинейтринного. Но вот их поглощение или испускание не проходит бесследно для атома, ведет к его качественному изменению, он превращается в другой атом.

То, что один атом может превращаться в другой сейчас ни для кого не секрет. Но обычно этот механизм довольно хорошо представляют для радиоактивных атомов, а вот со стабильными немного сложнее, хотя и они могут превращаться в другие, взаимодействуя с элементарными частицами, например: поглощая нейтрино или антинейтрино (весь вопрос только в сечении реакции, но сейчас это не принципиально). Реакции под действием нейтрино протекают очень медленно и такие взаимодействия называются слабыми. Сечение слабого взаимодействия очень мало, и нужны огромные потоки нейтрино, чтобы зарегистрировать процесс взаимодействия нейтрино с веществом, поэтому только в 1956 году было доказано, что нейтрино существует. Ф. Райнесом впервые наблюдалась реакция взаимодействия нейтрино с протоном вблизи ядерного реактора. Хотя гипотеза о существовании нейтрино была высказана Паули еще в 1930 году, чтобы избежать нарушения закона сохранения, импульса и момента количества движения при бета– распаде. В настоящее время реакции нейтрино с нейтронами ядер являются основой всей «нейтринной астрономии». Главное сам факт, что все атомы могут превращаться друг в друга и это является собственным свойством самой Системы «атомов» и вся совокупность «атомов» представляет собой единую целостную Систему.

Реакции, лежащие в основе превращения радиоактивных атомов, связаны с превращениями протона в нейтрон в ядре и обратно:

p = n + e+ + нейтрино , n = p + e- + антинейтрино

где: p — протон, n — нейтрон, e+ — позитрон, e- — электрон, нейтрино, антинейтрино.

Это реакции соответствующие двум типам бета — распада, сопровождающиеся испусканием нейтрино или антинейтрино. Возможны реакции для стабильных атомов связанные с захватом нейтрино или антинейтрино (так называемый обратный бета — распад или точнее обратный бета — процесс):

p + антинейтрино = n + e+ , n + нейтрино = p + e –

За счет взаимных превращений протона и нейтрона, а также их античастиц все атомы и антиатомы окружены нейтринными и антинейтринными ореолами. Этот процесс наиболее интенсивно шел на первых этапах зарождения Вселенной (гипотеза Большого взрыва), а сейчас активно идет только на Звездах, но очень медленно он идет везде и всегда.

Пары нейтрино-антинейтрино, составляют Нейтриний («легкий» Ньютоний – эфир Менделеева), таким образом, все множество «атомов» погружено в эфир Менделеева – квазиинертной всюду проникающей среде, но все-таки способной взаимодействовать с ними, обеспечивая им взаимопревращаемость и целостное единство.

Таким образом, в общем случае «атом» можно рассматривать как:

систему элементарных частиц, в которой выполняются законы сохранения разных зарядов (алгебраическая сумма всех зарядов равна нулю) и которая структурно может состоять из следующих компонент: «тяжелой» барионной (нейтроны, протоны или их античастицы) основы (ядра) и «нетяжелой» лептонной (электрон, мюон, нейтрино или/и их античастицы) оболочки, причем лептонная оболочка подразделяется на «легкую» (электрон, мюон или/и позитрон, антимюон), имеющую кулоновские заряды и конечный средний радиус** и «сверхлегкую» (нейтрино и антинейтрино) оболочку, не имеющую кулоновских зарядов и конечного радиуса (фотонную оболочку как тривиальный случай не рассматриваем).

Отсюда следует и некоторый фундаментальный мировоззренческий принцип, который всегда интуитивно присутствовал в нашем сознании (естествоиспытателей), но очень трудно формулировался: «атом» только в своей основе микроскопичен, а по существу он мегаскопичен, и его (каждого атома) реальные границы – это граница всего Мира! В этом и заключается единство Микро- и Мега Космоса, которое очень часто декларируют, но которое еще чаще ускользает от ясного осознания этого факта:

«…нет столь малого, от которого не зависело бы все крупнейшее».

В такой постановке вопроса, и Нейтриний, и Нейтроний, и тем более Позитроний, могут рассматриваться как частные случаи «атома» лишенного тех или иных компонент.

Нейтриний и Позитроний это «легкие» (лептонные***) «атомы», лишенные барионной компоненты.

Нейтроний это первый «тяжелый» (барионный****) «атом», лишенный лептонной компоненты.

Так как они находятся в самом основании Системы «атомов», некоторые исключения из общего случая для них вполне понятны. Еще раз вспомним, что первые всегда особенные и первые члены гомологического ряда всегда выбиваются из общей закономерности. В основании Системы качественные скачки просто грандиозны (сингулярная точка)! В «нулевой точке» многие параметры принимают нулевые, а их обратные величины бесконечные значения. Масса, зарядовые величины, потенциал ионизации стремятся к нулю, а вот размеры системы могут принимать бесконечные значения. Позитроний и Нейтриний похожи тем, что у них нет «ядра», но отсутствие ядра и не является сильным препятствием для признания их «атомами». Сложность для Нейтриния – это отсутствие кулоновских зарядов, которые характерны для всех традиционных атомов, а главное отсутствие определенных размеров и отсутствие практически массы, что и является главным психологическим барьеров на пути признания его «атомом». Но в этом-то и заключается грандиозность качественного скачка в «нулевой точке» — заряды и масса принимают нулевые значения, размеры становятся бесконечными и скорости световыми.

Проведем «мысленный эксперимент»: Возьмем Позитроний и, не уменьшая его энергии, будем уменьшать величину кулоновских зарядов его составляющих от 1 до 0, что произойдет? Размеры системы будут расти от исходных, до бесконечных, потенциал ионизации от исходного до нуля, система из связанной станет свободной, т.е. получим Нейтриний, если еще массу составляющих уменьшим до нуля. Так что, самыеграндиозные резкие качественные изменения можно свести к постепенным

количественным, конечно «мысленно». Все другие последующие за ними (традиционные) атомы содержат и барионную и лептонную компоненты, к чему мы давно привыкли и лишь их обычно считаем «истинно химическими элементами» (барионно-лептонные атомы). По мере удаления от начала Системы и качественные скачки не так значительны и постепенно убывая, сходят на нет. Правда, из такого определения «атома» вытекает еще одно следствие, если строго придерживаться законов сохранения всех зарядов (алгебраическая сумма всех зарядов, кулоновских и других, равна нулю): строго говоря «обобщенный атом» — это всегда пара атом-антиатом*****. Но это и не вызывает удивления, если учитывать «зеркальность» Периодической системы, и симметричность Мира-Антимира. Может быть, точнее, сказать: химический элемент – это пара атом-антиатом, т.к. по своим химическим свойствам они неразличимы. Казалось бы, всего лишь небольшое «расширение» понятия атома, а какие далеко идущие последствия, об этом говорил еще Нильс Бор: «расширение системы понятий дает надлежащие средства… для расширения объективного описания». В механизме рождения и взаимопревращений, единства всех «атомов» существенна роль не только Нейтриния – «легкого» Ньютония – Эфира Менделеева, но и Нейтрония – «тяжелого» Ньютония. Нейтрон участвует и обеспечивает множество процессов, ведущих к рождению и взаимопревращению «атомов», начиная с процесса собственного распада и рождения Водорода (первого атома), проходя через реакции синтеза и деления, испускания и захвата, и заканчивая образованием нейтронных звезд (последних «атомов» в эволюции химических элементов), а может и далее, чего мы пока не знаем и не догадываемся. По современным теориям астросинтеза химических элементов, особенно тяжелых (>Fe), роль нейтрон просто исключительна. Можно утверждать, что вся Система «тяжелых» (барионных) «атомов» начинается и заканчивается Нейтронием – «тяжелым» Ньютонием, да и все традиционные химические Элементы можно рассматривать всего лишь как определенные состояния изотопов Нейтрония. Именно Нейтроний рождает первый элемент стандартной Периодической системы – Водород и симметрично ему первый элемент Антимира – Антиводород. И именно, «супертяжелым» Нейтронием заканчивается симметричная Периодическая система химических элементов! А в астрономии «супертяжелым» Нейтронием заканчивается эволюция некоторых Звезд!

Нейтроний и Нейтриний оказываются как раз теми основными «элементами» (хотя их трудно и не привычно назвать «химическими»*), которые порождают или участвуют в рождении всех остальных элементов Периодической системы и которые являются тем «цементом», который связывает в единое Целое всю Систему атомов и всю нашу Вселенную.

Настало время признать реальность, предсказанного Д.И. Менделеевым тринадцатого неизвестного элемента, Ньютония (Нейтриния и Нейтрония), а вместе с ним и существование нулевого периода, и очередную правоту великого ученого, даже как казалось, в «очевидной ошибке».

Ньютоний и без нашего признания является основным и, абсолютно преобладающим, Элементом Вселенной, несмотря на нашу абсолютную слепоту!

Посмотрим, что об этом думают современные физики:

« Основными проблемами астрофизики элементарных частиц являются существование темной материи, ее состав и детектирование, дефицит солнечных нейтрино, нейтрино от сверхновых, проблема физического вакуума.

В настоящее время трудно установить доли разных компонент материи во Вселенной. Один из возможных вариантов, встречающийся в разных моделях, оценивает эти доли следующим образом (с точностью примерно 10%): вакуум (60%), темная материя (38%), обычная материя (2%), излучение (10-4%).

Основной вклад в полную плотность материи во Вселенной вносит темная материя (Dark Matter – DM). Доля обычного вещества составляет малую часть полной плотности материи во Вселенной. Предполагают, что темную материю составляют частицы, не обнаруживающие себя путем испускания фотонов. Среди них первое место занимает массивное нейтрино.

Рассматривают два вида темной материи: горячая темная материя, которая состоит из релятивистских частиц, и холодная темная материя, которая состоит из очень тяжелых нерелятивистских частиц. Изучение структуры темной материи играет важную роль в понимании эволюции Вселенной.

Проблема темной материи тесно связана с проблемой физического вакуума. Вакуум – это среда с очень сложной структурой, которая изменяется в ходе эволюции Вселенной и которую можно перестраивать путем изменения состояния материи, взаимодействующей с вакуумом. В физическом вакууме происходит концентрация энергии в малых областях пространства. Вакуум является характеристикой пространства-времени. Вопрос о составе физического вакуума непрерывно изучается. В его состав могут входить различные физические поля. Известно, что средняя энергия физического вакуума не равна нулю. Вакуум может являться частью темной материи.»

Л.И. Сарычева [7]

Видно, что Ньютоний Менделеева своим «легким» изотопом, Нейтринием обеспечивает заполняемость Вселенной горячей темной материей, а своим «тяжелым» изотопом, Нейтронием – холодной темной материей.

Как мог заметить внимательный Читатель, у нас осталась пустой абсолютная нулевая точка (0 –период, 0 – группа, положение {0,0}) – что же там?

Многие серьезные исследователи, совершенно справедливо, призывают с недоверием относится ко всяким сингулярным состояниям. Конечно, когда-нибудь надо сделать последний шаг, но давайте не будем спешить. Сделаем только несколько осторожных предположений: Позитроний занимает 0 –период, 1 – группу (положение{0,1}), Нейтриний мы предварительно разместили в 0 –группе 1 – периода (положение {1,0}) вместе с Нейтронием, исходя из того, что обладает пусть и не большой, но массой и его логично рассматривать как изотоп Нейтрония. Но вопрос о массе нейтрино окончательно не решен, и если у него окажется нулевая масса, то тогда и место его не {1.0}, а {0,0}. Возможно, на положение {0,0} могут претендовать также Фотон и даже Гравитон или, сделаем смелое предположение: в ортогональных измерениях в этой точке находятся вообще все элементарные частицы и в этой точке смыкаются Система химических элементов и Система элементарных частиц, появляется Единая Периодическая Система.

В заключение хочется еще раз привести слова Дмитрия Ивановича:

«Я и смотрю на свою далекую от полноты попытку понять природу мирового эфира с реально химической стороны не более, как на выражение суммы накопившихся у меня впечатлений, вырывающихся исключительно лишь по той причине, что мне не хочется, чтобы мысли, навеваемые действительностью, пропадали. Вероятно, что подобные же мысли приходили многим, но, пока они не изложены, они легко и часто исчезают и не развиваются, не влекут за собой постепенного накопления достоверного, которое одно сохраняется. Если в них есть хоть часть природной правды, которую мы все ищем, попытка моя не напрасна, ее разработают, дополнят и поправят, а если моя мысль неверна в основаниях, ее изложение, после того или иного вида опровержения, предохранит других от повторения. Другого пути для медленного, но прочного движения вперед я не знаю»*) – как видно Химия для Д.И. Менделеева имела значительно более удаленные границы, чем те, которые ей отводят сейчас.

**) – кулоновский ион может быть примером «атома» с «легкой» лептонной оболочкой, не имеющей конечного радиуса.

***) – к «лептонным» атомам может быть отнесен и Мюоний (Mu-система ;+;- ), он «изотопичен» Позитронию (Ps), и может превращаться в него при распаде мюона на электрон и нейтрина.

****) – к «барионным» атомам лишенным лептонной оболочки может быть отнесен Протоний (система р+р-) и другие подобные системы, таким образом чисто лептонные и чисто барионные атомы достаточно многочисленны.

*****) – в системе сохранения полного заряда (кулоновского, барионного, лептонного и др.) обычный атом – это барионно-лептонный ион (катион), а антиатом – барионно-лептонный анион. Только пара атом-антиатом составляет собственно нейтральный «обобщенный атом». Потенциал ионизации «обобщенного атома» (атома и антиатома) равен нулю, а его размеры бесконечности. -

Добавил в систему:

Рязанцев Георгий Борисович

…

Периодический Закон Д.И. Менделеева

Периодический закон Д.И. Менделеева и периодическая система химических элементов имеет большое значение в развитии химии. Окунемся в 1871 год, когда профессор химии Д.И. Менделеев, методом многочисленных проб и ошибок, пришел к выводу, что

«… свойства элементов, а потому и свойства образуемых ими простых и сложных тел, стоят в периодической зависимости от их атомного веса».

Периодичность изменения свойств элементов возникает вследствие периодического повторения электронной конфигурации внешнего электронного слоя с увеличением заряда ядра.

Современная формулировка периодического закона

звучит следующим образом

«свойства химических элементов (т.е. свойства и форма образуемых ими соединений) находятся в периодической зависимости от заряда ядра атомов химических элементов».

Преподавая химию, Менделеев понимал, что запоминание индивидуальных свойств каждого элемента, вызывает у студентов трудности. Он стал искать пути создания системного метода, чтобы облегчить запоминание свойств элементов. В результате появилась естественная таблица, позже она стала называться периодической.

Наша современная таблица очень похожа на менделеевскую. Рассмотрим ее подробнее.

Таблица Менделеева

Периодическая таблица Менделеева состоит из 8 групп и 7 периодов. Рассмотрим подробнее что такое период и что такое группа в периодической таблице Менделеева.

Группы в таблице Менделеева

Вертикальные столбцы таблицы называют группами.

Элементы, внутри каждой группы, обладают сходными химическими и физическими свойствами. Это объясняется тем, что элементы одной группы имеют сходные электронные конфигурации внешнего слоя, число электронов на котором равно номеру группы. При этом группа разделяется на главные и побочные подгруппы.

В Главные подгруппы входят элементы, у которых валентные электроны располагаются на внешних ns- и np- подуровнях.

В Побочные подгруппы входят элементы, у которых валентные электроны располагаются на внешнем ns- подуровне и внутреннем (n — 1) d- подуровне (или (n — 2) f- подуровне).

Все элементы в периодической таблице, в зависимости от того, на каком подуровне (s-, p-, d- или f-) находятся валентные электроны классифицируются на:

- s- элементы (элементы главной подгруппы I и II групп),

- p- элементы (элементы главных подгрупп III — VII групп),

- d- элементы (элементы побочных подгрупп),

- f- элементы (лантаноиды, актиноиды).

Высшая и низшая степени окисления элементов

Высшая валентность элемента и высшая степень окисления (за исключением O, F, элементов подгруппы меди и восьмой группы) равна номеру группы, в которой он находится.

Низшая степень окисления элемента равна

Номер группы — 8

Для элементов главных и побочных подгрупп одинаковыми являются формулы высших оксидов (и их гидратов).

В главных подгруппах состав водородных соединений являются одинаковыми, для элементов, находящихся в этой группе.

Твердые гидриды образуют элементы главных подгрупп I — III групп, а IV — VII групп образуют а газообразные водородные соединения. Водородные соединения типа ЭН4 – нейтральнее соединения, ЭН3 – основания, Н2Э и НЭ — кислоты.

Периоды в таблице Менделеева

Горизонтальные ряды таблицы называют периодами. Элементы в периодах отличаются между собой. Общим является то, что последние электроны находятся на одном энергетическом уровне (главное квантовое число n — одинаково).

- Первый период отличается от других тем, что там находятся всего 2 элемента: водород H и гелий He.

- Во втором периоде находятся 8 элементов (Li — Ne). Литий Li – щелочной металл начинает период, а замыкает его благородный газ неон Ne.

- В третьем периоде, также как и во втором находятся 8 элементов (Na — Ar). Начинает период щелочной металл натрий Na, а замыкает его благородный газ аргон Ar.

- В четвёртом периоде находятся 18 элементов (K — Kr) – Менделеев его обозначил как первый большой период. Начинается он также с щелочного металла Калия, а заканчивается инертным газом криптон Kr. В состав больших периодов входят переходные элементы (Sc — Zn) — d-элементы.

- В пятом периоде, аналогично четвертому находятся 18 элементов (Rb — Xe) и структура его сходна с четвёртым. Начинается он также с щелочного металла рубидия Rb, а заканчивается инертным газом ксеноном Xe. В состав больших периодов входят переходные элементы (Y — Cd) — d-элементы.

- Шестой период состоит из 32 элементов (Cs — Rn). Кроме 10 d-элементов (La, Hf — Hg) в нем находится ряд из 14 f-элементов (лантаноиды) — Ce — Lu

- Седьмой период не закончен. Он начинается с Франция Fr, можно предположить, что он будет содержать, также как и шестой период, 32 элемента, которые уже найдены (до элемента с Z = 118).

Как определить металл или неметалл?

Если посмотреть на периодическую таблицу Менделеева и провести воображаемую черту, начинающуюся у бора и заканчивающуюся между полонием и астатом, то все металлы будут находиться слева от черты, а неметаллы главных подгрупп – справа.

Элементы, непосредственно прилегающие к этой линии будут обладать свойствами как металлов, так и неметаллов. Их называют металлоидами или полуметаллами. Это бор, кремний, германий, мышьяк, сурьма, теллур и полоний.

Как изменяются свойства элементов в Периодической таблице?

Правило октета

Правило октета утверждает, что все элементы стремятся приобрести или потерять электрон, чтобы иметь восьмиэлектронную конфигурацию ближайшего благородного газа. Т.к. внешние s- и p-орбитали благородных газов полностью заполнены, то они являются самыми стабильными элементами.

Согласно правилу октета, при движении по периодической таблице слева направо для отрыва электрона требуется больше энергии. Поэтому элементы с левой стороны таблицы стремятся потерять электрон, а с правой стороны – его приобрести.

Изменение энергии ионизации

Энергия ионизации – это количество энергии, необходимое для отрыва электрона от атома.

- Энергия ионизации уменьшается при движении вниз по группе, т.к. у электронов низких энергетических уровней есть способность отталкивать электроны с более высоких энергетических уровней. Это явление названо эффектом экранирования. Благодаря этому эффекту внешние электроны менее прочно связаны с ядром.

- Двигаясь по периоду энергия ионизации плавно увеличивается слева направо. Самая высокая энергия ионизации у инертных газов.

Изменение сродства к электрону

Сродство к электрону – изменение энергии при приобретении дополнительного электрона атомом вещества в газообразном состоянии.

- При движении по группе вниз сродство к электрону становится менее отрицательным вследствие эффекта экранирования.

Изменение электроотрицательности

Электроотрицательность — мера того, насколько сильно атом стремится притягивать к себе электроны связанного с ним другого атома.

Электроотрицательность увеличивается при движении в периодической таблице слева направо и снизу вверх. При этом надо помнить, что благородные газы не имеют электроотрицательности. Таким образом, самый электроотрицательный элемент – фтор.

Итак, в периодической зависимости находятся такие свойства атома, которые связанны с его электронной конфигурацией: атомный радиус, энергия ионизации, электроотрицательность.

Изменение металлических и неметаллических свойств атомов

Неметалличность атома увеличивается при движении в периодической таблице слева направо и снизу вверх.

Изменение основных и кислотных свойств оксидов и гидроксидов

Основные свойства оксидов уменьшаются, а кислотные свойства увеличиваются при движении слева направо и снизу вверх. При этом кислотные свойства оксидов тем сильнее, чем больше степень окисления образующего его элемента

По периоду слева направо основные свойства гидроксидов ослабевают.

По главным подгруппам сверху вниз сила оснований увеличивается. При этом, если металл может образовать несколько гидроксидов, то с увеличением степени окисления металла, основные свойства гидроксидов ослабевают.

По периоду слева направо увеличивается сила кислородосодержащих кислот. При движении сверху вниз в пределах одной группы сила кислородосодержащих кислот уменьшается. При этом сила кислоты увеличивается с увеличением степени окисления образующего кислоту элемента.

По периоду слева направо увеличивается сила бескислородных кислот. При движении сверху вниз в пределах одной группы сила бескислородных кислот увеличивается.

На рисунке ниже схематично показано изменение свойств атомов химических элементов в периодах и группах периодической таблицы Менделеева

Задания и примеры по строению таблицы Менделеева, положению атомов химического элемента в ней и закономерностям изменения свойств атомов элементов в периодах и группах периодической таблицы Менделеева представлены с разделе Задачи к разделу Периодический закон Д.И. Менделеева и периодическая система химических элементов

Из чего состоит мировой эфир. Последняя теория Менделеева

Время на прочтение

8 мин

Количество просмотров 33K

В марте 1869 года была опубликована первая версия периодической системы Менделеева. Систематический вид из рядов и групп она приобрела через пару лет – вот так выглядел вариант от 1871 года. Как известно (о чем я уже упоминал в статье про пределы таблицы Менделеева и элемент фейнманий). Дмитрий Иванович Менделеев (1834-1907) принципиально превзошел своих учителей и коллег, в частности, Роберта Бунзена, Жана Лекока Буабодрана и Лотара Майера в том, что пытался не только классифицировать уже известные к тому времени химические элементы, но и расположить их в соответствии с увеличением атомного веса и периодическим паттерном химических свойств. Поэтому он не только оставил в своей таблице пустые клетки, но и сделал два исключения из периодического закона на материале известных ему элементов. Тем не менее, Менделеев весьма превратно представлял себе варианты заполнения «краев» таблицы. Ошибки Менделеева, в которых он даже упорствовал, были связаны с двумя неверными исходными посылками. Во-первых, Менделеев всерьез воспринимал концепцию мирового эфира (написал о нем серьезную аналитическую статью в 1902 году), хотя, еще в 1887 году был неоднократно поставлен эксперимент Майкельсона-Морли, фактически доказавший, что эфир не существует. Кроме того, на момент составления таблицы еще не была известна внутренняя структура атома (атом считался неделимым). Также Менделеев не предусмотрел в таблице 8-й группы, то есть, столбца с благородными газами.

Менделеев полагал логичным, что «смыкаться» таблица должна на стыке противоположных по свойствам групп: щелочных металлов (степень окисления, как правило, +1) и галогенов (степень окисления, как правило, +7). Именно поэтому, воодушевившись первым успехом, Менделеев попытался достроить таблицу с такими натяжками и найти в ней место для мирового эфира. Все эти поиски, которые предпринимал не только Менделеев, привели к «открытию» множества фантомных, несуществующих элементов.

Атомный вес и прочее низкоуровневое устройство элементов