Михаил Горбачёв и Рональд Рейган. Швейцария. 1985 год

Катастройка Горбачёва. Вопрос в том, почему Горбачёву и его команде позволили своими действиями сначала дестабилизировать СССР, а затем и разрушить его. Почему «перестройщиков» не остановили. Хрущёва же остановили, не дали развалить Союз, а «лучшего немца» — нет. Хотя Михаил Сергеевич послабее Никиты Сергеевича будет.

Полное разложение советской верхушки

Дело в полном разложении позднесоветской элиты. К этому моменту значительная часть советской верхушки деградировала настолько, что просто не осознала последствий «перестройки». А когда начался развал, было уже поздно. С другой стороны, очевидно, что часть верхушки уже сознательно ставила на развал и приватизацию обломков Советского Союза. Она желала стать частью глобальной элиты, «хозяев жизни», захватить народную собственность, богатства, основные источники дохода и «красиво жить». Не прятаться, не маскироваться под коммунистов. Красивые машины, яхты, самолеты, женщины, золото и драгоценные камни. Элитное жилье в ведущих странах и столицах мира.

Это было откровенное предательство державы и народа. Советская верхушка, которая после ухода Сталина регулярно не обновлялась, не «чистилась», с постепенным забвением основ по сознательному выращиванию национальной элиты к периоду Горбачёва выродилась. Часть стала пассивной и просто смотрела на разрушение сверхдержавы. Другая часть активно участвовала в растаскивании Союза по национальным углам. Стала «врагами народа», «пятой колонной», которую с радостью поддержал Запад. Раздал много комплиментов, орденов, наград и прочего. В итоге верхушка СССР сдала страну за «бочку варенья да целую корзину печенья».

Ту часть советской элиты, которая могла оказать сопротивление разрушению державы, при Андропове и Горбачёве «зачистили». В первую очередь чистка коснулась силовых структур, отвечающих за безопасность государства. В частности, в 1987 году был использован полёт немецкого пилота-любителя Матиаса Руста, который совершил перелёт на лёгкомоторном самолёте из Гамбурга через Рейкьявик и Хельсинки в Москву. Советские войска ПВО вели «Сессну» Руста до Москвы и не пресекали полёт, потому что после инцидента с южнокорейским лайнером в 1983 году получили распоряжение гражданские самолёты не сбивать. В советских СМИ этот инцидент подавался как провал системы ПВО и вообще обороны страны. Команда Горбачёва использовала ситуацию для зачистки практически всего руководства ВС СССР, включая командующих военными округами. В частности, были освобождены от должности министр обороны Сергей Соколов и командующий ПВО Александр Колдунов. Они были политическими противниками курса Горбачёва. Новые «силовики» были подобраны из сторонников «перестройки».

Таким образом, сторонники «плана Андропова» («План Андропова» как часть стратегии по уничтожению русской цивилизации; Часть 2) в период Горбачёва решили, что спасти страну нельзя. Поэтому главные усилия необходимо направить не на сохранение и спасение Союза, а на сохранение себя, на перекачку в собственную сеть наиболее важных ресурсов (вроде «золота партии»). Для этого допускалось разграбление собственной страны. Так родилась элита мародеров. С этого момента спасение СССР-России в виде прозападной модернизации (по образцу Петра Первого) перестало быть целью андроповцев. Начался контролируемый сверху распад и распил советской цивилизации, демонтаж основных институтов и приватизация основных активов. Кризис СССР и последующая катастрофа (операция «концы в воду») скрыли от народа этот процесс и его масштабы. Позволили провести развал красной империи незаметно, предотвратили возможное организованное сопротивление народа, у которого украли будущее. Позволили увести из государства и народного хозяйства огромные финансы и капиталы.

Национал-сепаратизм

Мощным «тараном», с помощью которого стали валить Советский Союз, стал национализм. Уже при Хрущёве продуманную национальную политику Сталина разрушили. Началось выращивание национальных элит и интеллигенции, в рядах которых укоренилась русофобия и вызревал антисоветизм. Национальные республики финансировались и развивались в ущерб русским губерниям и русскому народу. При этом формировались национальные мифы, где виновником всех бед были русские (Россия-СССР).

В частности, продолжал развиваться и укрепляться украинский миф об отдельном украинском народе и украинском языке (Украинская химера против Светлой Руси; Цель проекта «Украина»). Хотя до революции 1917 года не было «украинцев», была юго-западная часть русского суперэтноса (русов). Существовал говор-диалект единого русского языка. Существовал исторический регион Малая Русь-Россия (Малороссия) как «окраина-украина» единой русской цивилизации. В СССР создали искусственный украинский народ и язык. Сформировали украинскую «элиту», которая, по сути, была наследником идей мазепинцев, петлюровцев и бандеровцев.

Команда Горбачёва начала волну национализма в СССР с провокации. В декабре 1986 года генсек ЦК КПСС снял с должности первого секретаря компартии Казахстана Динмухамеда Кунаева (занимал этот пост в 1960—1962 и 1964—1986 гг.), который стал настоящим казахским ханом и сформировал мощную региональную националистическую элиту. На его место назначили никогда не работавшего в Казахстане Геннадия Колбина, русского по национальности, первого секретаря Ульяновского обкома партии. Казалось, что шаг правильный. Но в условиях «перестройки» и дестабилизации всей системы это была настоящая провокация. Местная элита ответила «Декабрьским восстанием» (Желтоксан). Начались массовые беспорядки и погромы с требованием назначить на место первого секретаря компартии Казахстана «коренного». Для подавления бунта пришлось сформировать 50-тыс. группировку войск МВД и Минобороны. В итоге волнения подавили малой кровью. Однако эти события стали сигналом для других национальных элит. В самом Казахстане уже в 1989 году Колбина сменил Назарбаев. Про «казахский национализм» тут же забыли.

Это событие стало первым в цепи подобных. Декабрьское восстание не получило должной политической, правовой и национальной оценки. Не были выявлены коренные его причины – нарушение политики народного социализма Сталина. Национальные республики, начиная с Хрущёва, развивались за счёт Центральной России. Этнические республики и автономии получали преференции, льготы за счёт сдерживания развития русского народа. В результате получились неприятные перекосы в развитии национальных окраин и русских областей. Национальные элиты и интеллигенции зазнались, решили, что могут процветать и без русских. Хотя, как показала история, национализм привёл нынешнюю Прибалтику, Украину, Молдавию и Грузию к вымиранию и разбитому корыту. Схожая ситуация и в Средней Азии: архаизация; социальная несправедливость; рост радикальных настроений, включая национализм и исламизм; деградация промышленной, социальной инфраструктуры, науки, образования и здравоохранения.

Предательство державы

События в Казахстане были расценены в этнических окраинах как слабость Москвы. Поднимается националистическая волна. Уже летом 1987 года Ереван поставил вопрос о передаче в состав Армянской ССР принадлежавшей Азербайджану Нагорно-Карабахской автономной области. В ответ начались погромы армян на азербайджанской территории. Крови было уже много. Горбачёв растерялся.

Стоит отметить, что у Москвы в это время было ещё достаточно сил и ресурсов, чтобы подавить любой националистический мятеж и бунт в этнических республиках. При наличии политической воли и программы по искоренению ошибок национальной политики от Ленина до Горбачёва можно было сравнительно малой кровью навести в стране порядок, зачистить национал-сепаратистов, сохранить единство советской империи. Пример Китая, который столкнулся со схожей проблемой в Тибете, а затем с волнениями в столице (события на площади Тяньаньмэнь в 1989 году), весьма показателен.

Однако часть советской верхушки сознательно вела дело к разрушению СССР. И трусливый болтун Горбачёв боялся пролить малую кровь и навести порядок в стране, чтобы остановить процесс разрушения. В дальнейшем это вызвало потоки крови (включая вымирание коренных народов в большей части бывшего СССР).

Горбачёв панически боялся применения силы и сдерживал «силовиков» в деле наведения порядка. При этом генсек до последнего открещивался от ответственности, когда силовые структуры сами наводили порядок на подведомственной территории. По сути, этим он «сдал» и окончательно деморализовал органы порядка и безопасности. Горбачёв теряет нити управления, способность к трезвой оценке ситуации. В критические моменты прыгает в кусты — сбегает в загранпоездки, где его восторженно встречают и любят, либо уезжает на отдых. Он считает, что «процесс пошёл», то есть курс на демократизацию и гласность верен. Горбачёв практически не слушает трезвые оценки, ещё доносящиеся из партийных и государственных структур и институтов. Он идёт на поводу разрушителей — А. Н. Яковлева и Э. А. Шеварднадзе, «горбачёвского Политбюро», нацеленного на разрушение советской цивилизации.

Это привело к нарастанию националистических настроений, резне и конфликтам. Азербайджанцы бежали из Нагорного Карабаха, армяне – из Азербайджана. Кровавые межнациональные конфликты разгорались по всем национальным окраинам. Приднестровье, Ферганская долина, Абхазия, Грузия, Прибалтика и т. д. Советская держава затрещала по швам. В этнореспубликах повсеместно заинтересованными силами создаются национальные фронты и партии, они требуют выхода из СССР. Запад восторженно приветствует эти события, всячески поддерживает «молодых демократов», запрещает Москве применять силу, стращает санкциями.

Таким образом, команда Горбачёва совершила страшное преступление против народов СССР-России. При Горбачёве открыли «ящик Пандоры», выпустили страшный дух национал-сепаратизма, который разрушил великую державу и расколол советский народ. Этот национализм пролил реки крови, принёс и ещё принесёт массу страданий и утрат народам бывшего СССР. Горбачёв развалил советскую государственность, стал «врагом народа».

Продолжение следует…

В очередную годовщину путча 1991 года размышляем о роли Михаила Горбачёва в крушении СССР.

Мы запомнили гласность, очереди, ускорение, бесконечные партийные Пленумы и заседания, песни Виктора Цоя и свободное телевидение, кровь в Тбилиси, Душанбе, Ереване и республиках Прибалтики, вывод войск из Афганистана и танки в Москве.

Но мы не помним ничего, что говорило бы нам: у Горбачева и его окружения, помимо многочисленных громких лозунгов, был конкретный план, они твердо знали, что делают и зачем. Мы слышали, нравятся они кому-то или нет, про «план Путина», «план Маршалла», «новый курс Рузвельта», и даже «500 дней Явлинского» — но мы никогда не слышали про «план Горбачева», хотя бы для того, чтобы задним числом найти в нем ошибки.

А был ли он вообще?

2

Антиалкогольная кампания

Единого мнения о целесообразности проведения антиалкогольной кампании до сих пор нет даже среди экспертов. Но есть вещи, которые можно считать аксиомой: все плюсы кампании, вроде повышения рождаемости, сработали в долгосрочной перспективе, а все минусы — ударили по стране здесь и сейчас. В середине 80-х СССР уже был не готов к потере 10-12% налоговых поступлений в бюджет. В многочисленных очередях за спиртным и так невысокий престиж руководства упал совсем низко. И, наконец, главное — смотреть на происходящее в стране трезвыми глазами для многих ее граждан было просто невыносимо.

Роль коммунистической партии в жизни страны трактовалась как «руководящая и направляющая». Политическая монополия требовала если не единства мнений в аппарате, то хотя бы единства действий аппарата. При Горбачёве важнейший, идеологический отдел ЦК КПСС раскололся на две группы: одну олицетворял консерватор, тяготеющий к сталинским взглядам Егор Лигачев, другую — радикальный либерал Александр Яковлев.

Работающая в «мирное время» властная система сдержек и противовесов оказалась губительной в период масштабных реформ. Страна дошла до абсурда — утром либеральное крыло партии что-то разрешало, вечером консервативное это же самое пыталось запретить. Сейчас понятно: незнакомая с принципами работы демократической прессы, советская страна пережила бы и передачу «Взгляд» и разоблачительные полосы «Московских новостей», точно так же она пережила бы временное закручивание гаек, но острого конфликта свободы и несвободы, одновременных разрешений и запретов, — нет. Горбачев не мог, а, возможно, и не хотел примирить враждующие партийные группировки и выработать общую программу действий в кризисный период.

К началу Перестройки ни у кого из советских политиков не было опыта публичной борьбы за власть. Этим отчасти оправдывается грандиозный просчет Горбачева в отношении Бориса Ельцина. Когда будущий первый президент России оседлал популистскую волну и стал стремительно «набирать очки», Горбачев и его окружение оказались к этому не готовы. Неловкие очерняющие публикации в партийной прессе (которой уже мало кто верил), некрасивые пикировки на Пленумах Верховного совета, общее «фи», которое демонстративно выразила Советская власть Ельцину, не помешали, а сильно помогли тому в самый короткий срок стать народным героем. На плечах этого народа Ельцин очень скоро и снесет Советский Союз, чтобы пить возмутительно много водки на его развалинах.

Россия — страна с глубокими авторитарными традициями. Все реформы, вне зависимости от их цены (обычно она исчисляется сотнями тысяч жизней русских), реализуются только харизматичными лидерами: Иван Грозный, Петр 1, Екатерина Великая, Сталин.

Горбачев попытался нарушить неизменный ход русской истории. Он начал Перестройку, не имея широкой поддержки населения. Складывается впечатление, что в определенный момент его имидж за рубежом стал его волновать сильнее, чем внутри страны. Горбачева не любили за невнятные публичные выступления, за жену, слишком леди, непохожую на простых советских женщин, за нерешительность и за многое другое.

Вместе с падением рейтинга Горбачева, который он не умел укрепить, падали надежды жителей страны на успех экономических, социальных и политических преобразований. В таких случаях русские говорят: «Не по Сеньке шапка».

Подозрительная наивность Горбачева и части партийной элиты в отношении западных стран удивляет. То, что с большим трудом, потом и кровью завоевывалось военным империализмом предыдущих поколений русских, было разбазарено в считанные годы. Помимо глобального стратегического просчета — мощная, державная Россия никому не нужна (даже среди русских сейчас нет единого мнения, нужна ли она самим русским, а тем более Западу), Горбачев совершил массу тактических ошибок. Допустим, объединение ФРГ и ГДР было неизбежно, но почему же, когда мы еще имели сильное влияние на немцев, а русские дивизии стояли в Берлине, мы не настояли, а ведь немцы согласились бы, на внесении в договор объединения пункта, запрещающего Германии вступать в военно-политические блоки в будущем?

Вся современная проблема расширения НАТО на Восток — суть, недомыслие горбачевской эпохи. Ведь на тех же условиях мы могли «отпустить» страны Восточной Европы — сохранив там свое влияние и не допустив размещения военных баз англосаксонцев. Черноморский флот, русский Крым — это все, даже при самом худшем развитии событий Горбачев не то, что мог, обязан был сохранить для России.

Приватизация, сокращение государственного вмешательства в экономику, сворачивание социальных программ — с приходом к власти в англосаксонских странах Рональда Рейгана и Маргарет Тэтчер неолиберализм стал ведущим практическим направлением в мировой экономике. В США и Великобритании неолиберальные реформы принесли ощутимые плоды.

Россия — страна крайностей, мы традиционно долгое время начисто отрицаем западный опыт, а затем начинаем стремительно и лихорадочно копировать «самые прогрессивные тенденции». Не имея вообще никакого опыта капитализма, мы вдруг взяли за образец и модель самую современную его форму. Ведь, кажется, и ежу понятно: проблемы британской и американской экономик 80-х годов и близко не похожи на трудности советской экономики тех лет. Но именно при Горбачеве в руководстве страны стало формироваться неолиберальное экономическое ядро.

Известно: «Поспешишь — людей насмешишь». В XX веке Россия как минимум дважды трагически спешила: сначала строить социализм в аграрной стране, затем — продвинутый капитализм в Советской империи.

Как следствие, одна часть страны люто ненавидит все советское и социалистическое, хотя вся Западная Европа в последние годы строит более-менее социализм. Другая часть — все либеральное и капиталистическое, хотя абсолютные ценности личной свободы, частной собственности и гражданских прав никто не отменял.

Единственной точкой общественного согласия в России стал бег на месте или застой, а то вдруг опять, не разбирая дороги, куда-нибудь побежим так, что русских вообще не останется. У Горбачева был исторический шанс все изменить.

Он его упустил.

Несколько дней назад первый и последний президент СССР Михаил Горбачёв публично высказался о распаде СССР. По его мнению, к гибели Союза привели два ключевых события — выступление ГКЧП и подписание Беловежских соглашений. Спору нет, именно они и завершили существование союза республик. Но это был уже финальный акт драмы. ГКЧП — неумелая попытка реанимации, только ухудшившая положение больного. А Беловежские соглашения — констатация факта, выдача свидетельства о смерти. Но и до них СССР уже находился в критическом положении. И привели к этому более ранние действия советского руководства, включая и самого Горбачёва.

Управленческий хаос

Нельзя назвать какую-то одну причину, погубившую СССР. Но если что-то и нанесло по нему решающий удар, то это были хаотичные реформы перестроечной эпохи. Все они проводились без какого-либо продумывания последствий, без учёта реальной обстановки. Союзный центр напоминал крыловских лебедя, рака и щуку. Каждая реформа — походку пьяного: шаг влево, шаг вправо, два вперёд и три назад.

Главной проблемой реформ было то, что реформаторы видели, что делать что-то надо, а вот как и что — не до конца понимали. Отсюда постоянные разброд и шатания. В мае 1986 года по всему Союзу началась масштабная кампания по борьбе с «нетрудовыми доходами». По всей стране кинулись отлавливать «бомбил», в свободное время за плату подвозивших людей на личных авто. За это полагалось пять лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ровно через полгода, в ноябре 1986 года, репрессии обернулись полной легализацией. В соответствии с законом «Об индивидуальной трудовой деятельности» многие виды бытовых услуг, ранее считавшиеся нелегальными, стали не только законными, но и поощрялись.

Другой яркий пример непоследовательности — знаменитая антиалкогольная кампания. К моменту прихода к власти Горбачёва в руководстве партии уже понимали, что СССР де-факто проспал состоявшуюся в западных странах научно-техническую революцию, обеспечившую мощный рост производительности труда.

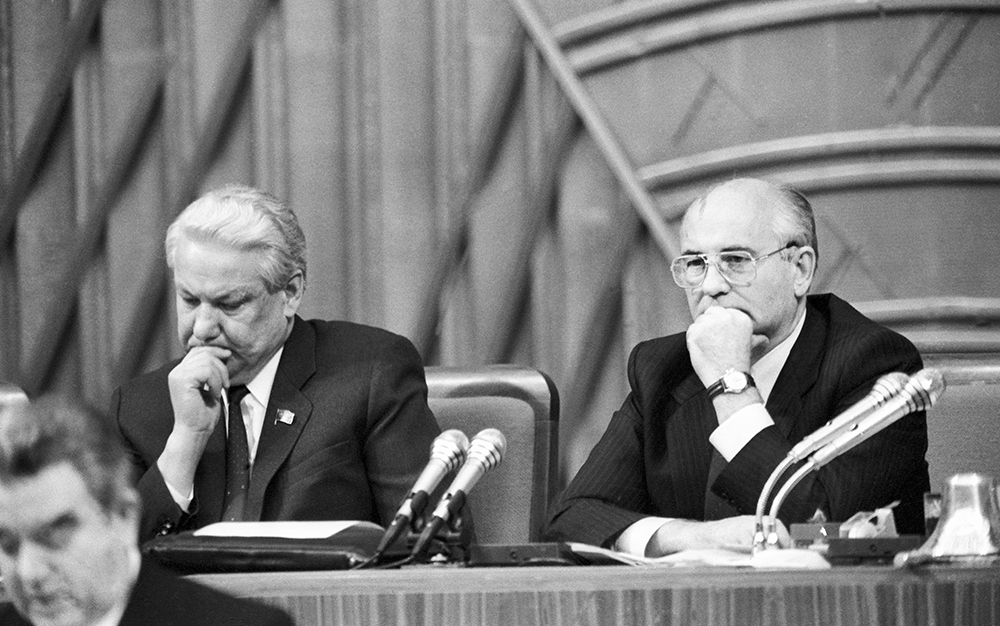

Фото © ТАСС / Мусаэльян Владимир

В СССР рост экономики традиционно обеспечивался постоянным притоком сельского населения в города. Но ко второй половине 80-х он начал иссякать. Для экономического рывка Союзу требовались колоссальные инвестиции. Вместо этого была запущена антиалкогольная кампания, ставшая выстрелом в собственную ногу.

По изначальному замыслу сухой закон должен был обеспечить дисциплину на предприятиях, на фоне которой пошёл бы рост производства. На деле он обернулся катастрофой.

В СССР того времени действительно много пили. Но для кампании было выбрано самое неудачное время. Именно в тот период, когда государство критически нуждалось в средствах для модернизации производства, оно лишило себя денег. По различным оценкам, сухой закон обошёлся бюджету в суммы от 15 до 100 миллиардов рублей. Незначительный прирост производительности труда, достигнутый за счёт улучшения дисциплины, был нивелирован бюджетными потерями и прочими неприятными последствиями типа тотального дефицита сахара из-за бума самогоноварения.

Потеря контроля над экономикой

СССР был государством с плановой экономикой. Одним из следствий этого был перманентный дефицит товаров народного потребления. Чтобы наконец преодолеть его, в 1988 году Горбачёв пошёл на решительный шаг, разрешив кооперативы. Впервые за много десятилетий в СССР вернулись рыночные отношения.

Фото © ТАСС / Лизунов Юрий

Китайский пример наглядно демонстрировал, что в умелых руках рынок способен творить чудеса. За три десятилетия эта страна, бывшая одной из беднейших даже по азиатским меркам, превратилась во вторую экономику мира. Но в СССР попытки повторить этот опыт обернулись лишь тотальной разбалансировкой экономики.

Известны примеры успешного функционирования плановой экономики с элементами рыночной. Так же как и рыночной экономики с элементами плановой. Но обе полноценные системы не могут сосуществовать одновременно в рамках одного государства. А в СССР по идеологическим причинам категорически отказывались окончательно переходить на рыночную модель.

Ожидалось, что кооператоры смогут восполнить дефицит товаров народного потребления. Но для производства требовались инвестиции. Кроме того, в условиях плановой экономики сырьё распределялось среди фабрик, а кооператоры не имели к нему доступа. Вдобавок для них были введены колоссальные налоги: 30% на доходы до 700 рублей и 90% на доходы свыше 1500 рублей в месяц. Всё это привело к уходу кооператоров в теневую экономику и заработкам на банальной перепродаже дефицитных вещей, а не на их производстве.

Как только предприятиям разрешили открывать кооперативы для реализации своей продукции, там смекнули, что гораздо выгоднее покупать сырьё по низким государственным ценам, а продавать произведённую на казённом оборудовании продукцию по рыночным. Прибыль уходила директорам фабрик.

Одновременно в рамках кампании по повышению благосостояния трудящихся были повышены советские зарплаты. Вместе с тем в рамках прежней плановой экономики государство тратило немалые средства на дотирование цен на товары в магазинах. Рост денежной массы, не обеспеченный ростом экономики, привёл к тотальному дефициту всех товаров, тем самым знаменитым пустым полкам.

Непродуманное и непоследовательное внедрение рыночных отношений при сохранении в остальном прежней плановой системы привело к чудовищным последствиям — полной разбалансировке экономики и утрате контроля над ней. Затыкать финансовые бреши было нечем, государство осталось вообще без денег. Кооперативные средства текли мимо бюджета, алкогольные доходы были утрачены из-за сухого закона, в довершение ко всему цена нефти упала до 12 долларов за баррель. Итогом реформ стал возврат к карточной системе распределения товаров первой необходимости.

Личная ошибка Горбачёва

Но если всё вышеописанное можно объяснить в духе «хотели как лучше, а получилось как всегда», то Борис Ельцин стал персональной ошибкой Горбачёва. Фактически генсек своими руками вырастил своего политического киллера.

В 1987 году глава московского горкома Ельцин выступил с разгромной критикой политбюро и персонально Горбачёва. Речь была, прямо скажем, популистской и создала определённую популярность политику в народе. Однако в рядах высшей номенклатуры никто его не поддержал, и Ельцин пошёл на попятную: долго извинялся и каялся.

Фото © ТАСС / Соколов Дмитрий

В разные советские эпохи существовали различные способы решения проблем политической конкуренции. При Сталине, например, на всякий случай убили всех, кто хотя бы потенциально мог проявить нелояльность. При Хрущёве достаточно было исключить самых непримиримых конкурентов из партии. В брежневские времена было найдено самое изящное решение — «почётная ссылка» на дипломатическую работу. Желательно в страну подальше.

Горбачёву достаточно было отослать Ельцина послом куда-нибудь в Латинскую Америку, после чего он уже не смог бы участвовать в политической борьбе. Но генсек ограничился половинчатыми мерами. Ельцина исключили из политбюро и сняли с поста секретаря горкома. Но оставили в ЦК и назначили первым заместителем председателя Госстроя. Таким образом, Ельцин, с одной стороны, получил имидж «пострадавшего за правду», с другой — остался в высшей номенклатуре. Спустя год он триумфально победил на выборах народных депутатов и стал председателем Верховного Совета РСФСР. С этого момента конфликт перешёл в принципиально иную плоскость. Это была уже не ссора между двумя членами политбюро, а противостояние союзного руководства и руководства крупнейшей советской республики. В условиях подобного конфликта СССР был обречён, даже в случае успешного подписания нового союзного договора. Который, впрочем, самим фактом обсуждения окончательно добил прежнюю союзную вертикаль.

Союзный договор

С первых дней существования СССР каждая действовавшая конституция гарантировала его республикам право на свободный выход. Конечно, в условиях сильной вертикали никто таких попыток не предпринимал, однако при первом же кризисе в союзном центре почти все республики бросились врассыпную.

Представители, делегаты и лидеры (слева направо) Украины, Белоруссии и России подписывают Беловежское соглашение. Фото © wikipedia

Тем не менее, несмотря на состоявшийся парад суверенитетов советских республик, западные государства не спешили с их официальным признанием, выжидая дальнейших действий Москвы. Лишь после того, как Горбачёв в 1991 году официально огласил предложение о подписании нового союзного договора, стало ясно, что Советский Союз прекратил своё существование де-факто и скоро оно закончится и де-юре.

Предложение договора означало, что Кремль выбрасывает белый флаг. С этого момента «склеить» СССР уже не было возможности. Окраины окончательно убедились, что у союзной власти нет возможности или воли, чтобы повлиять на них ни при помощи мягкой силы, ни с помощью жёсткой. Учитывая все обстоятельства, договор обещал стать максимально невыгодным для РСФСР, поскольку республики надо было как-то заманить в новый Союз. А даже согласные на это желали иметь максимум преференций и привилегий и минимум обязательств.

Прибалтийские и кавказские республики сразу отказались даже обсуждать договор. Согласны были только среднеазиатские и Белоруссия. Украина тянула время, ожидая развязки. Подписание договора однозначно стало бы концом СССР. Даже на бумаге новый ССГ гораздо больше походил на современный Евросоюз, чем на прежнее государство. В любом случае само обсуждение нового государственного формата было признанием того факта, что советское руководство смирилось с распадом страны и пытается лишь минимизировать ущерб.

Подписание договора, назначенное на август 1991 года, было сорвано выступлением ГКЧП, которое окончательно добило и без того находившийся при смерти Советский Союз.

Комментариев: 5

Для комментирования авторизуйтесь!

25 декабря 1991 года ушел в отставку первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев. Оценка его деятельности в качестве главы государства не раз критиковалась, в том числе им самим. Мы собрали самые заметные, по мнению историков и политологов, промахи Горбачева.

25 декабря 1991 года ушел в отставку первый и единственный президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев. Оценка его деятельности в качестве главы государства не раз критиковалась, в том числе и самим политиком.

Оценка исторического следа, оставленного Горбачевым, порой, различается кардинально. Кто-то считает, он взял на себя историческую миссию по выводу страны из диктаторского режима однопартийного тоталитаризма и полагает, что нобелевская премия мира, присужденная Горбачеву в 1990 году, была его заслуженной наградой.

Другие же считают, что Михаил Сергеевич повинен в гибели великой державы, каковой являлся СССР, и именно он стоит за развалом не только территориальной, но и экономической целостности страны, с управлением которой он не смог по-настоящему справиться в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века.

В череде ошибок Горбачева, сыгравших ключевую роль в истории СССР, о которых чаще всего можно услышать, историки и политологи выделяют сразу несколько.

Отказ от выборов

Возможно, не самой роковой, но точно фатальной ошибкой, из-за которой история уже не могла повернуть на прежние рельсы, многие называют отказ Горбачева от всенародных выборов в 1990 году. Одни говорят, что генсек КПСС спешил с обретением нового статуса и потому не пошел по пути всенародного голосования.

Другие считают, что он не был уверен в победе и потому пошел по проверенному пути выборов голосами народных депутатов. Статус «всенародно» избранного президента, по мнению историков, позволил бы Горбачеву иначе повести себя и в ситуации, когда подписывались «Беловежские соглашения» и когда союзные республики стали всё настойчивее требовать независимости и выхода из состава СССР.

Политическое самоубийство

Второй ошибкой Михаила Горбачева политологи называют «политическое самоубийство», совершенное им в сентябре 1991 года. Тогда, под давлением региональных лидеров на пятом съезде народных депутатов, он предложил делегатам самораспуститься. Этим он окончательно выбил основание из шаткого фундамента своей легитимности.

«К тому времени центрист Горбачев совершил уже множество политических просчетов, расширив тем самым влияние своих соперников — как в стане консерваторов, так и среди сторонников революционных реформ», — рассказал в интервью сайту Вести.Ru политолог, член Общественной палаты РФ Сергей Маркин.

«Ко всему добавилась утрата контроля над средствами массовой информации», — уточнил Маркин, заметив, что третьей ошибкой Горбачева стал перегиб в сторону политических перемен в ущерб экономическим реформам.

Политические реформы в ущерб экономическим

Этот же факт в ряду ключевых ошибок Горбачева отмечает и политолог, доктор исторических наук и глава комитета Государственной Думы по образованию Вячеслав Никонов. Гласность и открытость без перехода на рельсы рыночной экономики стали губительным рецептом для финансовой системы страны, отметил он.

«Сохранение плановой экономики дало неблагоприятный результат и, в конечном итоге, привело к процессу распада Советского Союза», — считает политолог. Объявленный переход от плановой экономики к рыночной запоздал, и к моменту его оглашения регулировать процесс политически уже не было никакой возможности.

Реальная катастрофа под маской демократических ценностей

Ещё одну ошибку Горбачева озвучил политолог Сергей Кургинян. По его мнению, президент СССР сознательно осуществлял политику реформирования страны, разменяв благополучие малой части населения на утрату территорий, экономической состоятельности, на обнищание миллионов граждан.

Ошибкой, за которую расплатилась вся страна, Кургинян называет решение Горбачева войти в мировую историю реформатором, принесшим демократические ценности на территорию СССР. Однако, за внешними атрибутами, ошибочно принимаемыми за демократические ценности, скрывалась реальная катастрофа, постигшая многомилионное население крупнейшего по тем времена государства мира.

Последовательное разрушение КПСС

Одной из первых ошибок, которая, впрочем, была признана таковой лишь спустя много лет, принято считать демократизацию самой КПСС. Началась она еще во времена зарождения перестроечных процессов. По мнению историков, партия подлежала реформированию путем масштабной замены руководителей всех уровней, но организовываться это должно было из единого центра.

Объяснение этому дается простое. Тогдашний принцип управления КПСС был во многом похож на организацию военной структуры и введение демократических выборов «снизу» вместе с обновлением персоналий принесло и полную разбалансировку системы, все рычаги которой строились по абсолютно иному принципу.

Таким образом, действия Горбачева по реформе партии можно назвать, скорее, последовательным ее разрушением. В первое время расшатанная система позволяла генсеку манипулировать своими соратниками, но при появлении многополярных центров силы, Горбачев, в конце концов, утратил свое влияние.

Отъезд в Форос

Михаил Горбачев не раз сам признавал свои ошибки, сделанные во времена управления страной. По его собственному мнению, в экономике надо было делать ставку не на тяжелую промышленность, так хорошо себя зарекомендовавшую в послереволюционные и послевоенные годы XX века, а следовало развивать легкую промышленность и сельское хозяйство.

В этих отраслях отдачу можно почувствовать гораздо раньше, а значит, удалось бы заручиться поддержкой населения при проведении дальнейших реформ. В политике же одним из ключевых просчетов Горбачев назвал свой отъезд в Форос, после которого в Москве сформировался кулак политической оппозиции. Да и в отношении Ельцина, как говорил Горбачев, он ошибся, не отправив его вовремя подальше от кремлевской политики — к примеру, дипломатом в одну из дальних стран «заготавливать бананы».

Сухой закон

Ещё одной ошибкой Горбачева называют антиалкогольную компанию, развернутую в 1985-87 годах. Разрушение отрасли виноделия и резкий всплеск народного недовольства заставили в конечном итоге отказаться от принятых целей. Между тем, Сергей Маркин замечает, что «за годы антиалкогольной кампании в стране резко увеличилась продолжительность жизни, выросла рождаемость и сократилось потребление алкоголя, однако реформы проводились слишком резко и вызвали обратный эффект в обществе, чрезмерно повысив недовольство властью».

С момента распада СССР прошло 30 лет. Кто-то относится к этому с нескрываемой радостью, для другого это грустное событие, но, в любом случае, эта страница нашей истории вряд ли кого-то оставила равнодушным.

25 декабря 1991 год, день, когда СССР прекратил существование, стал шоком не только для граждан Советского Союза, но и для всего мира. Все те специалисты, которые назывались советологами, и подумать не могли, что СССР, пускай и находящийся в кризисе, рухнет.

Многие перекладывают всю ответственность за это на Горбачёва или Ельцина, либо обвиняют в перевороте западные спецслужбы. Но, на самом деле, было несколько факторов, которые привели к распаду СССР.

1. Смена политического курса западных стран

В очередную годовщину путча 1991 года размышляем о роли Михаила Горбачёва в крушении СССР.

Мы запомнили гласность, очереди, ускорение, бесконечные партийные Пленумы и заседания, песни Виктора Цоя и свободное телевидение, кровь в Тбилиси, Душанбе, Ереване и республиках Прибалтики, вывод войск из Афганистана и танки в Москве.

Но мы не помним ничего, что говорило бы нам: у Горбачева и его окружения, помимо многочисленных громких лозунгов, был конкретный план, они твердо знали, что делают и зачем. Мы слышали, нравятся они кому-то или нет, про «план Путина», «план Маршалла», «новый курс Рузвельта», и даже «500 дней Явлинского» — но мы никогда не слышали про «план Горбачева», хотя бы для того, чтобы задним числом найти в нем ошибки.

А был ли он вообще?

2

Антиалкогольная кампания

Единого мнения о целесообразности проведения антиалкогольной кампании до сих пор нет даже среди экспертов. Но есть вещи, которые можно считать аксиомой: все плюсы кампании, вроде повышения рождаемости, сработали в долгосрочной перспективе, а все минусы — ударили по стране здесь и сейчас. В середине 80-х СССР уже был не готов к потере 10-12% налоговых поступлений в бюджет. В многочисленных очередях за спиртным и так невысокий престиж руководства упал совсем низко. И, наконец, главное — смотреть на происходящее в стране трезвыми глазами для многих ее граждан было просто невыносимо.

Роль коммунистической партии в жизни страны трактовалась как «руководящая и направляющая». Политическая монополия требовала если не единства мнений в аппарате, то хотя бы единства действий аппарата. При Горбачёве важнейший, идеологический отдел ЦК КПСС раскололся на две группы: одну олицетворял консерватор, тяготеющий к сталинским взглядам Егор Лигачев, другую — радикальный либерал Александр Яковлев.

Работающая в «мирное время» властная система сдержек и противовесов оказалась губительной в период масштабных реформ. Страна дошла до абсурда — утром либеральное крыло партии что-то разрешало, вечером консервативное это же самое пыталось запретить. Сейчас понятно: незнакомая с принципами работы демократической прессы, советская страна пережила бы и передачу «Взгляд» и разоблачительные полосы «Московских новостей», точно так же она пережила бы временное закручивание гаек, но острого конфликта свободы и несвободы, одновременных разрешений и запретов, — нет. Горбачев не мог, а, возможно, и не хотел примирить враждующие партийные группировки и выработать общую программу действий в кризисный период.

К началу Перестройки ни у кого из советских политиков не было опыта публичной борьбы за власть. Этим отчасти оправдывается грандиозный просчет Горбачева в отношении Бориса Ельцина. Когда будущий первый президент России оседлал популистскую волну и стал стремительно «набирать очки», Горбачев и его окружение оказались к этому не готовы. Неловкие очерняющие публикации в партийной прессе (которой уже мало кто верил), некрасивые пикировки на Пленумах Верховного совета, общее «фи», которое демонстративно выразила Советская власть Ельцину, не помешали, а сильно помогли тому в самый короткий срок стать народным героем. На плечах этого народа Ельцин очень скоро и снесет Советский Союз, чтобы пить возмутительно много водки на его развалинах.

Россия — страна с глубокими авторитарными традициями. Все реформы, вне зависимости от их цены (обычно она исчисляется сотнями тысяч жизней русских), реализуются только харизматичными лидерами: Иван Грозный, Петр 1, Екатерина Великая, Сталин.

Горбачев попытался нарушить неизменный ход русской истории. Он начал Перестройку, не имея широкой поддержки населения. Складывается впечатление, что в определенный момент его имидж за рубежом стал его волновать сильнее, чем внутри страны. Горбачева не любили за невнятные публичные выступления, за жену, слишком леди, непохожую на простых советских женщин, за нерешительность и за многое другое.

Вместе с падением рейтинга Горбачева, который он не умел укрепить, падали надежды жителей страны на успех экономических, социальных и политических преобразований. В таких случаях русские говорят: «Не по Сеньке шапка».

Подозрительная наивность Горбачева и части партийной элиты в отношении западных стран удивляет. То, что с большим трудом, потом и кровью завоевывалось военным империализмом предыдущих поколений русских, было разбазарено в считанные годы. Помимо глобального стратегического просчета — мощная, державная Россия никому не нужна (даже среди русских сейчас нет единого мнения, нужна ли она самим русским, а тем более Западу), Горбачев совершил массу тактических ошибок. Допустим, объединение ФРГ и ГДР было неизбежно, но почему же, когда мы еще имели сильное влияние на немцев, а русские дивизии стояли в Берлине, мы не настояли, а ведь немцы согласились бы, на внесении в договор объединения пункта, запрещающего Германии вступать в военно-политические блоки в будущем?

Вся современная проблема расширения НАТО на Восток — суть, недомыслие горбачевской эпохи. Ведь на тех же условиях мы могли «отпустить» страны Восточной Европы — сохранив там свое влияние и не допустив размещения военных баз англосаксонцев. Черноморский флот, русский Крым — это все, даже при самом худшем развитии событий Горбачев не то, что мог, обязан был сохранить для России.

Приватизация, сокращение государственного вмешательства в экономику, сворачивание социальных программ — с приходом к власти в англосаксонских странах Рональда Рейгана и Маргарет Тэтчер неолиберализм стал ведущим практическим направлением в мировой экономике. В США и Великобритании неолиберальные реформы принесли ощутимые плоды.

Россия — страна крайностей, мы традиционно долгое время начисто отрицаем западный опыт, а затем начинаем стремительно и лихорадочно копировать «самые прогрессивные тенденции». Не имея вообще никакого опыта капитализма, мы вдруг взяли за образец и модель самую современную его форму. Ведь, кажется, и ежу понятно: проблемы британской и американской экономик 80-х годов и близко не похожи на трудности советской экономики тех лет. Но именно при Горбачеве в руководстве страны стало формироваться неолиберальное экономическое ядро.

Известно: «Поспешишь — людей насмешишь». В XX веке Россия как минимум дважды трагически спешила: сначала строить социализм в аграрной стране, затем — продвинутый капитализм в Советской империи.

Как следствие, одна часть страны люто ненавидит все советское и социалистическое, хотя вся Западная Европа в последние годы строит более-менее социализм. Другая часть — все либеральное и капиталистическое, хотя абсолютные ценности личной свободы, частной собственности и гражданских прав никто не отменял.

Единственной точкой общественного согласия в России стал бег на месте или застой, а то вдруг опять, не разбирая дороги, куда-нибудь побежим так, что русских вообще не останется. У Горбачева был исторический шанс все изменить.

Он его упустил.