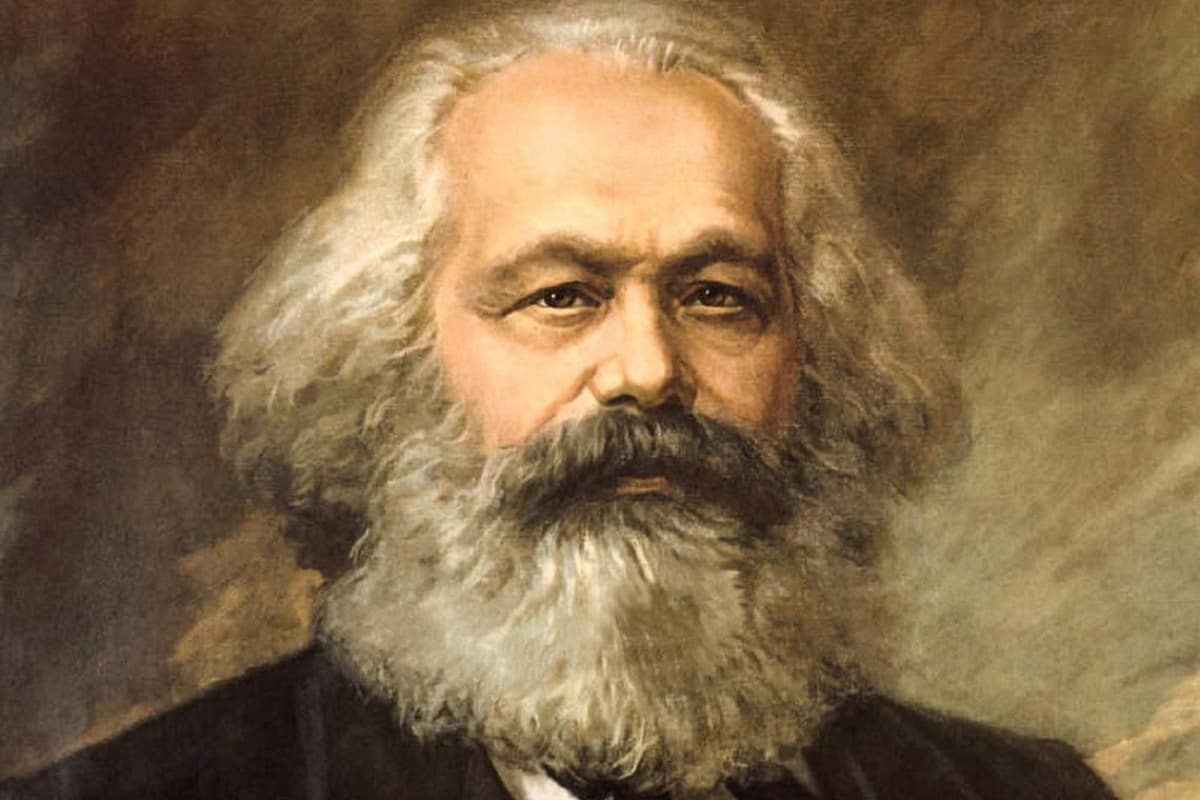

Труды Карла Маркса нельзя недооценивать. Их можно заставить «сиять заново, если убрать из них ряд ошибок, кстати, совершенно неизбежных в любой науке.

Главная ошибка К.Маркса, поставившая и его учение, и весь мир с середины 19-го века до конца 20-го с «ног на голову» — это неправильная, «до наоборот», оценка ролей пролетария и предпринимателя в обществе. Все остальные ошибки — следствие этой неправильной оценки.

В своем произведении «Капитал» (Том 1, Глава 4, разд.3 «Купля и продажа рабочей силы») К.Маркс на 10 страницах (стр. с 173 по 183, Изд.ГИПЛ, 1955 г.) подробно и досконально описал процесс найма одного человека на работу к другому человеку — предпринимателю. Оба совершенно равноправные люди, совершают сделку по взаимному согласию. Никакого насилия или давления. Нанимающийся потому пришел наниматься, что у него нет других средств к существованию, кроме своей рабочей силы. Он «гол, как сокол» — пишет Маркс. И предприниматель дает ему эти средства на условии их (средств) отработки. Иначе — покупает рабочую силу. Где тут обман? Все на полном взаимном согласии. И вдруг К.Маркс делает парадоксальный и неправильный вывод, что предприниматель обманывает нанимающегося (далее — пролетария). Мала зарплата? Так не соглашайся. Такой закон рынка. И, далее, К.Маркс делает еще ошибку. Он считает, что предприниматель и пролетарий совершенно одинаковые, взаимозаменяемые люди. Диалектик Маркс, оказывается, не понимает диалектики. Он не понял, что все люди РАЗНЫЕ. Личностно (индивидуально) разные, а не по их социальному или экономическому положению, что, кстати, тоже имеет место. Не понял этого непреложного факта. Мало того, К.Маркс посчитал, что пролетарий на месте предпринимателя (когда его прогонит или убьет) будет еще лучше хозяйствовать, чем тот. А, чтобы вообще исключить такие сделки в будущем из обихода – наем на работу человека человеком (Маркс назвал это эксплуатацией, что неправильно) К.Маркс решает всех сделать пролетариями (неимущими) — отменить Право частной (семейной) собственности и отменить семейный уклад жизни, который «ежедневно, ежечасно порождает семейную (частную) собственность» (это слова Ленина).

Женщин — обобществить, мужчин — отправить в трудовые армии (на нары), а детей воспитывать в интернатах, как общих детей страны. Все это досконально К.Маркс и его друг Ф.Энгельс изложили в свом «Манифесте коммунистической партии» (см. стр. 44-47). Многие люди изучали этот манифест и отвечали по нему на экзаменах в школах и ВУЗах, но таких деталей не замечали, а запомнили только броскую фразу: «Призрак коммунизма бродит по Европе».

В России до осуществления проекта К.Маркса в полном объеме дело, к счастью, не дошло. Но в Комбодже (тогда Кампучия), где-то в 60-х годах прошлого века, он был осуществлен полностью (Пол-Потом и Йенг-Сари) во всех деталях. И женщин обобществляли и выдавали на ночь мужчинам, выполнившим дневную норму труда, и мужчин собирали в трудовые армии, где за нарушения дисциплины убивали мотыгами, и детей собирали в интернатах, и интеллигенцию уничтожали полностью, как буржуазный пережиток, и все население уменьшили на 60%.

Для бедноты учение К.Маркса оказалось очень привлекательным. Все собрать и поделить поровну и грабь награбленное. Но для стран, принявших его, оказалось разрушительным, приведшим к катастрофической деградации людей и демографическому кризису (как в России).

Итак. Главная стратегическая ошибка К.Маркса в том, что он не понял, что все люди личностно РАЗНЫЕ и пролетарии стали пролетариями не случайно, а ввиду их генетической и социальной ДЕГРАДАЦИИ. Они менее энергичны, менее талантливы, хуже образованы и воспитаны, чем предприниматели (люди среднего класса). И ставить пролетария гегемоном в стране — катастрофическая ошибка. Это все равно, что пастуха ставить управлять академиками.

-

-

May 14 2015, 12:46

- Общество

- Cancel

Две главные ошибки Маркса, или почему рухнул Мир Социализма

Девятнадцатый век – век победы механицизма и позитивизма. Человек поверил, что он может познать окружающий мир, включая законы развития общества, так же, как он познал законы физики и математики, и таким образом совершил промышленную революцию. Маркс исходил из неявной предпосылки, что общественные законы аналогичны законам естествознания, и если их познать, мы можем конструировать общество также успешно, как паровую машину.

[Spoiler (click to open)]

Именно механическое перенесение методов познания природы на общество и привело к тем ошибкам, которые сделали ученье Маркса-Энгельса-Ленина неверным, что и привело к краху Мира Социализма.

Рассмотрим две ключевые ошибки Марксизма.

1. Пятичленка. Постулировалось, что общество развивается всегда по одной закономерности – первобытнообщинный строй, рабовладение, феодализм, капитализм, социализм-коммунизм. Но эти выводы были сделаны только на основании европейского опыта. Но нет никаких доказательств всеобщности этой закономерности. Например, в современной России мы сегодня наблюдаем регионы, где люди в основном промышляют охотой и собирательством, и другие регионы, где рабовладельчество – норма жизни. Представим себе, что Колумб бы не открыл Америку. Была бы промышленная революция и капитализм у Майя и Ацтеков? Да они и колеса не знали, а их цивилизациям – десятки тысяч лет.

2. Вторая фатальная ошибка Маркса – теория прибавочной стоимости. Он рассматривал стоимость чисто механистически, как энергию в физике, которая подчиняется закону сохранения. Главное рассуждение Маркса — если капиталист богатеет, то кто-то беднеет. И этот кто-то – пролетарий. На этом основана все политэкономия марксизма. Но на самом деле экономика – игра с ненулевой суммой. Богаче становятся все, в том числе рабочий, если сравнивать его состояние с тем, когда он не был рабочим, т.е. был крестьянином или батраком в переселенной и малоземельной Европе.

Поверив лже-пророку Марксу, треть населения планеты попыталось выстроить Земной Рай. Предпосылки – ложные. Результат – крушение Мировой Социалистической Системы, Варшавского Договора, Советского Союза.

Если вы не согласны – аргументируйте.

Мне очень важно ваше мнение о том, что пишу в ЖЖ.

Ваш комментарий — лучшая оценка моей работы.

…что классовый интерес пролетариата заключается отнюдь не в преодолении эксплуатации. Увы. Это большая ошибка, Главная ошибка Маркса и марксистов.

Классовй интерес пролетариата иной — чтобы не на@бали с зарплатой. И только. (Извините, что изъясняюсь на общепролетарском языке.)

И не надо надеяться на большее.

Это — правда? Вот по-честному, положа руку на грудную клетку — правда? Да, правда. Трудящиеся в массе совсем не парятся на тему того что их эксплуатируют (кроме совсем уж вопиющих случаев с нарушением техники безопасности или прав личности). Они в массе всего лишь хотят чинно сидеть за одним столом с буржуями, и чтоб буржуи сильно не жлобились.

Почему так вышло? Потому что Маркс сильно налажал с трудовой теорией стоимости. Реально стоимость растёт не за счёт одного лишь труда — а в любом акте перепродажи. Есть там труд или нет, неважно — стоимость увеличиает вовсе не труд, а барыш торговцев на каждом этапе перепродажи. И труд рабочих ровно точно так же ПЕРЕПРОДАЁТСЯ, как и сырьё, идущее на производство. Что тонна стали, что человеко-неделя — в процессе проиводства лишь рождается возможность перепродать соединение этих ингредиентов товара.

То есть нет производительного и непроизводительного труда, этого позорного эпицикла марксистской политэкономии — а есть лишь перепродаваемый труд. И труд водителя погрузчика на заводе совершенно равен труду такого же водителя погрузчика в супермаркете, и не надо придумывать никакого «участия в перераспределении стоимости» для последнего.

И нет никакого присвоения «всего, что рабочие произвели, за вычетом необходимого для поддержания их жизни». А есть довольно мутная схема перепродажи твоего труда с тайными для всех суммами, в которой ты, если ценный кадр, получаешь неплохо. То есть вместо однозначной эксплуатации (присвоения труда) мы имеем сделку по перепродаже труда, более-менее устраивающую обе стороны. И иди определи, сколько процентов твоего рабочего времени капиталит присвоил. Три? Десять? Пятьдесят? Девяносто? Обосновать можешь? Интуитивно же все чуствуют, что стоимость их труда более-менее сопоставима со стоимостью аналогичных услуг, которые они сами потребляют (типа ремонта квартиры или машины и тому пообного). Все ощущают, что барыга берёт — но в устраивающей пропорции.

И потому рабочие РЕАЛЬНО заинтересованы лишь в том, чтобы их труд перепродавался повыгоднее (совершенно как продающие, скажем, свою недвижимость) — а вовсе не в самой отмене перепродажи их труда. Они не ощущают. что их эксплуатируют — они ощущают что ИМ НЕДОПЛАТИЛИ. Потому что нет однозначной эксплуатации со 100% присвоением — есть лишь некоторое недоплачивание для некоторых.

Поэтому вместо теоретических пламенных борцов Против Буржуазии. которые устроят революции в самых развитых странах — в реале в этих странах мы пока видим лишь борцов за то чтоб буржуазия сильно не борзела. А это две большие разницы.. А в царской России, в Китае или на Кубе пролетариат всерьёз восстал по иным причинам — потому что из-за тупой косности режима пролетариат смог почувствовать необходимость назревшей насильной модернизации .

В общем — классовая борьба для пролетариата отнюдь не заключается в свержении капиталистов, а лишь в выторговывании более тёплого места. Потому что имеет место торговля, а не эксплуатация через полное обдирание «прибавочной стоимости» (ещё один эпицикл). И наличие пролетариата отнюдь не явлется обещанным противоречием между производственными отношениями и рзвитием поизводительных сил — пролетариат вовсе не могильщик и прекрасно уживается с хозяевами, если они делятся. Что мы и видим на примере Золотого Миллиарда.

А обещанное истматом противоречие между капиталистическими производственными отношениями и развитием производительных сил мы начали наблюдать вот только-только. Всё это бешенство копирастов — это оно и есть. Впервые в истории. Впервые в истории поизводительные силы капитализма начали пробуксовывать именно по причине собственности, то есть самой основы капитализма. Поэтому будущее классовой борьбы — именно здесь. Чем больше капитализм не может из-за закрытости инфрмации — тем больше может альтернативный социалистический проект.

Так что социализм родится из копилефта, криптовалютнго чёрного рынка и из стремления бржуазии и её государства поставить всю информатику под контроль. Чем больше эти пидоры лезут в наши мысли, кошельки и наши компьютеры — тем больше их осознают как пидоров, которых надо гнать. (А не лезть они не могут — поскольку информация умеет распространяться минуя капиталистические представления о собственности, и это их сильно не устраивает.)

Звоночки типа убийцы Boeing 737 MAX или убогой, но умеющей хорошо шпионить Windows 10 — это только начало глобального кризиса нашнй жизни, вызванного стремлением буржуазии сохранить статус-кво в условиях общечеловеческого роста обменом информацией. При свободном обмене информацией роль барыг стремится к ичезновению, они нужны всё менее и менее.

Так что ближайшее будущее классовой борьбы — это дарк-информатика. Особенно построение виртуальных чёрных рынков.

Мне предложили высказаться по поводу марксизма и его ошибок, в частности, самого учения Маркса и его последователей, как в теории, так и в практике построения нового общества. В сборнике меня заинтересовала статья на эту тему. Предлагаю ее со своими комментариями. Надеюсь, никто не обидится.

Мне предложили высказаться по поводу марксизма и его ошибок, в частности, самого учения Маркса и его последователей, как в теории, так и в практике построения нового общества. В сборнике меня заинтересовала статья на эту тему. Предлагаю ее со своими комментариями. Надеюсь, никто не обидится. Новейшая история Центральной Азии: Проблемы теории и методологии: сборник статей А. К. Аликберов, М. А. Рахимов, Российская академия наук. Институт востоковедения. Сборник статей включает в себя исследования по теории и методологии исторической науки на основе материалов новейшей истории Центральной Азии, выполненные в рамках научной программы Института истории Академии наук Республики Узбекистан, «Центра новейшей истории» по проведению научных конференций, международных и региональных «круглых столов» и экспертных встреч с участием исследователей из различных стран Европы и Азии. Проект издания книги осуществлен с участием Института востоковедения РАН (Москва) при финансовой поддержке Фонда имени Конрада Аденауэра (ФРГ). Книга предназначена для исследователей и студентов, будущих историков, этнологов, культурологов, дипломатов, политологов, интересующихся проблемами новейшей истории стран Центральной Азии, а также междисциплинарными аспектами теории и методологии истории.

Под таким претенциозным названием статьи появилась работа в сборнике Новейшая история. Проблемы теории и методологии в 2018 году. Претензия на истину (исключает ошибки), конечно, вызывает улыбку. Но, дорогу осилит идущий к ней, к истине. Попробуем разобраться, что может ею считаться в наше время. Наши комментарии выделим. Работа важная, на наш взгляд, поэтому приводим полностью. Л. Б. Алаев «Основные ошибки Маркса как политэконома».

Главной задачей отечественного обществоведения является не защита полуразрушенных бастионов марксизма, а освобождение от марксистского наследия. Мы, бывшие советские, или постсоветские, ученые, пропитаны как губки догмами, впитанными в ходе нашего научного воспитания — (возражений не имеется). В качестве примера: мой друг и постоянный оппонент Л. С. Васильев, недавно ушедший от нас, первоначально скрывал свой анти-марксизм, потом, напротив, начал его демонстрировать, но в его последних сочинениях, тем не менее, сохраняются марксистские догмы, которые он воспроизводит как единственно правильные. Мною была сделана попытка показать это в рецензии на его книгу «Всеобщая история».

1. В то же время нескончаем поток работ, авторы которых пытаются примирить марксизм с современностью. В издательстве URSS публикуется серия монографий «Размышляя о марксизме», которая уже сейчас включает более сотни, а может быть, и двух сотен изданий. Приемов отмывания марксизма от того, что сейчас нам не нравится, не так много, они повторяются из книги в книгу. Один из приемов — стремление обойти наиболее явные недочеты теории. Базисом ошибочных положений служит, как мне представляется, пронизывающий марксизм европоцентризм. Маркс был ориенталистом в том понимании, которое придал этому слову Э. Саид. Неизбывная слабость марксизма заключается в том, что он выдается за всеохватывающую — (это — верно, проверено на себе) теорию исторического процесса, но соотносится только с западноевропейской историей. Упоминаемые Марксом формации — это этапы западноевропейского процесса, как он его понимал. Даже Восточная Европа была населена, по его мнению, «неисторическими народами», тем более не имели истории народы Востока. Даже «азиатский способ производства», в его понимании, меньше всего относится к Азии: он будто бы существовал в Европе до Античности.

2. Вопрос о специфике эволюции разных обществ остается в стороне. Он не был разработан в изначальном марксизме, он остался неразработанным и впоследствии. Для изначального марксизма это объяснимо. Теория создавалась тогда, когда Западная Европа — это и был мир, хотя и с придатками в виде первых колониальных владений — (не весь мир, но центр этого мира, согласен). Мировая история была почти идентична истории Западной Европы. Маркс в экономических рукописях 1857-1858 годах набрасывает тезис:

«Влияние средств сообщения. Всемирная история существовала не всегда; история как всемирная история — результат».

3. Таким образом, он и не собирался распространять открытые им, как он полагал, законы истории на весь мир. Но последователи Маркса имели достаточно времени, чтобы заняться вопросом об особенностях эволюции разных народов. Однако они этого не сделали, поскольку были заняты только и исключительно обоснованием единой линии развития, предписанной всему человечеству. В результате ничего иного, кроме общих закономерностей, марксисты в своем арсенале не имеют, и история человечества представляется им как большое количество совершенно одинаковых движений по одной и той же шкале. Каждая «страна» — (а что это такое в исторической перспективе — совершенно непонятно) самостоятельно преодолевает предназначенные всем ступени, в лучшем случае, отличаясь от других «запаздыванием», «местными особенностями» или «внешними влияниями». Чтобы как-то согласовать между собою разнообразные формы, появляющиеся в ходе мирового исторического процесса, приходится выбирать — (теоретически никак не подкрепленные) «типичные» или «эталонные» общности (Греция и Рим — для первой классовой формации; Северная Франция — для феодализма; Англия — для капитализма), по отношению к которым все остальные становятся «недоразвитыми» или «нетипичными», «отклоняющимися» или «многоукладными». Эта слабость теории проистекает из еще более глубокого порока: не различения реальности и понятия. Маркс унаследовал от Гегеля позицию панлогизма. Им обоим казалось, что мир разумен и философия, и наука способны адекватно отразить его разумность. Идеальное и реальное в принципе совпадают. Для Гегеля идеальное есть «инобытие предмета, его субъективное бытие». Маркс, утверждая, что его диалектический метод является «прямой противоположностью» гегелевскому, фактически говорит то же самое:

«Идеальное есть не что иное, как материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней».

1. Возникла отрасль марксистской философии — теория отражения — (вот здесь можно было бы и поподробнее, поскольку речь идет о появлении понятий и смысла для живых существ и критерии отличия живого от неживого, семантической характеристике общенаучного понятия информация). Получалось, что модели формаций — это и есть реальные общества. Маркс мог бы поставить вопрос о различии, например, феодализма и капитализма в Англии и во Франции. И тогда перед ним встала бы задача отделить реальный феодализм или капитализм от понятия феодализма или капитализма. Но он не имел времени заняться этим вопросом. И оставил своих последователей перед трудной задачей. А. Я. Гуревич еще в советское время предлагал развести понятие феодальной формации и реальность средневековой Западной Европы.

2. Его позиция была близка к советскому творческому марксизму, хотя он сам вряд ли согласился бы с такой классификацией. Однако все попытки превратить марксизм в нормальную теорию были встречены в штыки. До сих пор для многих отечественных методологов то, что сформулировал Маркс, существовало «на самом деле». Например, утверждается, что понятие имеет прообраз в действительности. Этот прообраз — «один из вариантов однопорядковых исторических явлений» — (в принципе, может быть и верно. Только случай должен быть не типичным, а наиболее полным выражением тенденции). Так, античное рабство достигло высшей степени развития в Древнем Риме. «Самой передовой — (?) страной феодальных отношений в западноевропейском средневековье была Франция», «страной классического капитализма эпохи нерегулируемого рынка была Англия» и так далее. Отсюда делается вывод, что, взяв типичный — (не типичный, а самый яркий пример, который можно представить, как типичный в результате обобщения именно типичных) случай, мы можем понять все подобные случаи.

«Зрелая, наиболее развитая форма исторической реальности является ближайшим прообразом исторического понятия. Развитая историческая реальность содержит наиболее полно то, что неявно выражено в других ее вариантах. Поэтому данная историческая реальность является ключом к пониманию иных ее форм и разновидностей, в этом смысле она и составляет основу исторического познания».

1. Таким образом, провозглашается, что основу исторического познания составляют поиски общего в разных обществах и отбрасывание всего специфического, то есть исторической реальности. Но упомянутые выше слабости теории объясняются состоянием тогдашней общественной науки в Европе. Поистине, справедлива часто звучащая формула, что «Маркс стоял на уровне науки своего времени». Его нельзя упрекать в том, что он использовал в конструировании своей историософской схемы (концепции формаций) выводы таких своих предшественников, как Кристоф Келлер, Ж.-Ж. Руссо, Адам Смит, К.А. де Сен-Симон. Марксистская теория формаций — это всего лишь изложение особым языком давно принятого в Европе деления истории на Древность (Античность), Средневековье и Новое время, осознанного затем как периоды господства рабовладения, крепостничества и свободного наемного труда. К. Маркс все это отлично осознавал. Вот как он оценивает новаторство своей теории:

«Что касается меня, то мне не принадлежит ни та заслуга, что я открыл существование классов в современном сообществе, ни та, что открыл их борьбу между собою. Буржуазные историки задолго до меня изложили историческое развитие этой борьбы классов, а буржуазные экономисты — экономическую анатомию классов. То, что я сделал нового, состояло в доказательстве следующего:

1) что существование классов связано лишь с определенными историческими фазами развития производства,

2) что классовая борьба необходимо ведет к диктатуре пролетариата,

3) что эта диктатура сама составляет лишь переход к уничтожению всяких классов и к обществу без классов» — (можно согласиться, если диктатура предоставит всем свободу экономической деятельности).

2. Понимание классовой борьбы Марксом и Энгельсом тоже может быть оспорено. Они упирали на борьбу, в то время как на протяжении большей части истории классы сотрудничали, иначе общества не могли бы существовать. Но эти положения служат скорее выражением мировоззрения, чем результатом анализа, научным выводом. Марксистский прогноз обострения классовой борьбы, а затем ее исчерпания не осуществился, но история не кончилась. Кто знает, не осуществится ли он позже. Повторяю — это из области мировоззрения, это прогноз, а не вывод. Маркс действительно всей душой ненавидел капитализм, и это отражалось в его сочинениях — (ненависть его я бы отнес не к самому процессу накопления капитала, как итогу процесса, а к способу, за счет использования труда других. Капитал можно копить и честным, своим трудом, хотя и медленнее).

В данной статье мы рассмотрим не те проблемы, которыми Маркс профессионально не занимался. Речь пойдет о дисциплине, в которой он был специалистом и новатором — о политэкономии. Прежде всего вызывает сомнения трудовая теория стоимости, которую Маркс заимствовал у А. Смита, но не развил в духе своей же концепции о ведущей роли производительных сил. Предложив измерение стоимости продукта (товара) общественно необходимым рабочим временем, потраченным на его производство, Маркс не учел роль творческого труда, роль изобретений, роль творческих личностей в экономическом процессе.

1. В некоторых пассажах Маркса слышится прямо-таки враждебное отношение к творчеству:

«Исключительная концентрация художественного таланта в отдельных индивидах и связанное с этим подавление его в широкой массе есть следствие разделения труда. В коммунистическом обществе не существует живописцев, существуют лишь люди, которые занимаются живописью как одним из видов своей деятельности» — (я бы согласился с Марксом, что не должно существовать таких профессий, как и артистов, спортсменов, военных тоже. Все это должен уметь каждый в процессе подготовки к жизни).

2. В работах Маркса встречаются разные расшифровки понятия производительные силы, в том числе и учитывающие роль умственного труда, то есть творчества, но все же превалирует их узкое понимание как материальных производительных сил, как прежде всего орудий труда, как hardware, как мы сказали бы сейчас — (насчет hardware, тут можно поспорить. Первична все же природа, средство производства — земля, а вот производительные силы вторичны, даже природные, как солнце, вода, ветер, если речь идет о производстве материальных благ). Между тем, если подходить к понятию производительные силы серьезно и проследить историю технологического роста, станет совершенно ясно, что производительная сила заключена в человеке, в его уме, хозяйственных и нравственных установках. В его душе, если искать один обобщающий постулат — (и физических кондиций тоже, если речь о субъекте производства товаров). Материалистическая установка в решении экономических вопросов сыграла серьезную негативную роль в практике индустриализации СССР, когда строительство заводов понималось как развитие производительных сил, в то время как творческому развитию личности советского человека не уделялось внимания. Напротив, всячески подавлялись оригинальность мышления, инициативность, стремление к новому, все то, что составляет действительное развитие производительной силы человека. Советский человек воспитывался как пассивное существо, полностью доверяющее мудрости руководства. Поэтому, в частности, никто и пальцем не пошевелил, когда советский строй рушился. Люди знали, что «партия всегда права!» — (я бы не стал сводить причины распада этого государственного строя к идеологии материализма, хотя, все и связано. Иначе, все кинутся строить свои теократические, националистические и псевдодемократические режимы. Здесь не должно быть противопоставления или, или и шараханья из одной крайности в другую. Если нужен образец идеологии, то нужно исходить из представления о человеке как единства и материального, и идеального, то есть и/и).

Возникла глубоко ошибочная концепция индустриализации, провозглашавшая необходимость преимущественного развития производства средств производства и лишь во вторую очередь — производства средств потребления. Эта вторая очередь до них так и не дошла — (здесь все правильно, но не абсолютно и не отменяет тезиса и учений о природе трудовой стоимости. Природа тоже создает товар, и сама является товаром только в отношениях людей и их сообществ, в социальной среде. А само развитие производительных сил меняется в очередности и необходимости, в зависимости от реальной ситуации).

Понятно, что не теория диктовала политику, а политика находила себе приличествующее теоретическое обоснование. Плановая экономика, которую пытались ввести в России, по определению не могла подчинить себе тысячи мелких предприятий и их хозяев. Такие попытки тоже делались, но никогда не приводили к желаемому советскими руководителями результату. Проще было от развития мелкой и легкой промышленности вообще отказаться. Интересы потребителя постоянно приносились в жертву интересам подготовки к войне. Но теория возникла еще во времена Маркса и пригодилась в ходе «социалистического строительства» и воспитания «советского народа». Еще более значимое упущение Маркса-политэконома заключалось в том, что он в свое время отступил от собственного метода анализа, представив класс капиталистов только эксплуататорским. Он должен был бы «вычислить» общественно необходимое рабочее время, которое тратится на управление производством, организацию экономической инфраструктуры; учесть квалификацию капиталистов и менеджеров (развить свою собственную формулировку о «сложном труде») и ввести в знаменитую формулу c + v + m еще один знак для зарплаты капиталиста, а затем еще вычесть из прибыли (m) суммы, вновь инвестируемые в экономику, то есть, идущие на пользу всему обществу. И вот только тогда мы бы узрели прибыль, присваиваемую капиталистом именно как владельцем капитала и потребляемую паразитически. Как это вычислить, я не знаю, и никто не знает. Практически этот вопрос решен: часть прибыли фирмы выдается акционерам в качестве дивидендов, а другая часть идет на инвестиции. Но как это выразить в теоретических формулах, неясно — (согласен полностью. Это упущение, но никак не ошибка. Скажем так, недоработка в силу отсутствия предпосылок в то время).

Первые советские политэкономы в 1920 годов пытались применить свои марксистские знания и вычислить общественно необходимое время для разных изделий, чтобы в Советском Союзе платить рабочим, которые тогда стали господствующим классом, правильную зарплату, а не ту, которую платит капиталист-эксплуататор. Ничего не вышло. Но если получилось бы все это вычислить, дивиденды получили бы теоретические основание, а ученые получили бы инструмент определять процент паразитического потребления. И встал бы вопрос о более справедливом распределении прибыли. Но, чтобы ее перераспределить в интересах всего общества, возможно, достаточно крепких профсоюзов и забастовочного движения, а не революций? Практика западных стран показывает, что да, достаточно — (а вот практика наша доказывает, что недостаточно уже в силу, вернее в слабости этих движений и недостаточности практики забастовочного движения, что грозит бунтом и хаосом). Ошибочным именно с теоретической точки зрения (что касается практики, то это другая проблема — сюжет о надеждах Маркса на революцию) оказался его тезис об относительном и абсолютном обнищании рабочего класса. Как политэконом, причем политэконом разоблачительного направления, он должен был бы понимать, что капиталисты в погоне за прибылью должны сбывать произведенные товары. Для этого необходим платежеспособный спрос. У населения должны быть деньги, для чего рабочим надо поднимать зарплату. Так что абсолютное улучшение материального положения масс является объективным законом того самого капитализма, который исследован в «Капитале». И вот вам результат: мы видим, что в развитых (бывших капиталистических) постиндустриальных странах 50-70 % цены продукта составляют расходы на выплату заработной платы.

1. Почасовая зарплата в России в 2016 году в разы меньше, чем зарплата рабочих в большинстве европейских стран.

2. Это — скажем осторожно — отдаляет перспективы пролетарской революции — (здесь некорректно отождествлять зарплаты рабочих и пролетариев, то есть всех трудящихся за заработную плату. Многие рабочие получают гораздо больше других трудящихся или рабочих неквалифицированных, даже в одной стране. А вот термин «абсолютное обнищание пролетариата» можно использовать уже при нищете основной массы работающих более 50 %).

Менее очевидной, особенно для того времени, была ошибка в оценке соотношения мелкого и крупного производства. Об этом уже говорилось, но теперь мы подойдем к этой проблеме, с другой стороны. Апология крупного производства в марксизме — это родимое пятно прогрессизма ХIХ века, неоправданная экстраполяция в будущее тенденций того времени. Шел бурный процесс фабричного строительства и вытеснения кустарного и вообще ручного производства. Маркс заключил, что этот процесс пойдет до конца, и обозвал мелкие производства низшими формами капиталистического предпринимательства — (а вот эта «ошибка» гораздо более значила для потомков. Недооценка или недопонимание роли индивидуального производства, мелкотоварного, мануфактурного производства, лежащего в основе крупного индустриального производства как фундамент этого производства, означало противопоставление одного другому, идеализация и распространение (экстраполяция) этих закономерностей на все уклады и виды производств — все это привело к диктатуре одного и подавлению других способов вести хозяйство, вместе с носителями идей). В то же время, как умный и эрудированный человек, К. Маркс не мог не понимать, какая творческая энергия заключена в мелком производстве. Вот что он писал в своей главной книге, «Капитале»:

«Частная собственность работника на его средства производства есть основа мелкого производства, а мелкое производство составляет необходимое условие для развития общественного производства и свободной индивидуальности самого работника. Правда, этот способ производства встречается и при рабовладельческом, и при крепостном строе, и при других формах личной зависимости. Однако он достигает расцвета, проявляет всю свою энергию, приобретает адекватную классическую форму лишь там, где работник является свободным частным собственником своих, им самим применяемых условий труда, где крестьянин обладает полем, которое он возделывает, ремесленник — инструментами, которыми он владеет как виртуоз» — (а вот это — подтверждение наших кавычек в слове ошибка. Именно мелкое производство и его свобода экономическая на базе своей земли без обременения и есть залог свободы частного предпринимательства, естественно, с ограничениями. Не бывает безграничной свободы. Маркс прав на все 100 %). Капиталистическая система имеет свои недостатки, но и одно неоспоримое (в том смысле, что его никто не оспаривал, в том числе и Маркс) достоинство: она порождает конкуренцию, а, следовательно, постоянное стремление к развитию, новаторству. Маркс, как мы только что видели, понимал благотворный импульс, который идет от мелкого производителя, но отбрасывал это понимание, так как стремился вперед, к апофеозу индустриализма. Вслед за процитированным выше почти поэтическим пассажем он вспоминает свою теорию:

«Этот способ производства предполагает раздробление земли и остальных средств производства. Он исключает как концентрацию этих последних, так и кооперацию, разделение труда внутри одного и того же производственного процесса — (а почему труд надо разделять именно в пределах одного производственного процесса?), общественное господство над природой и общественное регулирование ее — (Sic! — еще один маркер мышления XIX века), свободное развитие общественных производительных сил. Последний (то есть этот способ) должен быть уничтожен, и он уничтожается».

1. Сейчас стало очевидным, что мелкое производство и в сельском хозяйстве, и в промышленности, и в сфере услуг не исчезает, а процветает в условиях НТР и является необходимым дополнением — (основой!) крупной промышленности. Более того, прочна лишь та экономика, которая опирается на фундамент развитого мелкого производства, и будущее имеет лишь такое крупное производство, которое выросло из мелкого — (абсолютно верно!). Здоровая экономика представляет собой пирамиду, основанием которой служат миллионы мелких предприятий. Они основываются, разоряются, растут, подпитывают крупный бизнес новыми идеями, некоторые из них становятся не мелкими, а средними, а потом, глядишь, и крупными. Понятно, что по мере преодоления этажей этой пирамиды фирм становится все меньше, но именно так и строится пирамида, твердо стоящая на земле — (и это — тоже правда, хотя нужно понимать слово «земля» в обоих смыслах, и в прямом, и в переносном, как у автора). Советская экономика была подобна перевернутой пирамиде, стоявшей на вершине. Понятно, что она оказалась почти вся просто ненужной при переходе к рыночной экономике. Утешает только то, что долго простоять в таком положении она все равно бы не смогла — (к сожалению, автор переоценивает слово «рыночная» экономика. Её просто нет, так как нет свободного производителя на своей земле, нет законов о земле нигде, нет и свободной конкуренции. Везде монополия власти, так как власть — это земельная собственность, ее контроль. Везде — квазирынок, рыночная экономика — такой же идеал как демократия или коммунизм). Сейчас в России возникает осознание важности мелкого и среднего бизнеса для экономики. Дня не проходит без заявления того или иного экономиста, министра, премьер-министра о необходимости поддерживать и развивать мелкий бизнес. Так что теоретическая ошибка преодолена, но сохраняется страх перед миллионами самостоятельных хозяев, которые будут независимы от государства и которыми трудно будет управлять. Поэтому угнетение частного сектора продолжается. Продолжаются поиски «точек роста» в виде громадных проектов, а народная энергия, которая могла бы фонтанировать, заглушается — (для ликвидации этого подавления надо отдать землю не частнику, а индивидуальному собственнику в разумных размерах, и ограничить переход в частное землевладение прогрессивными налогами).

В этом контексте нужно решительно пересмотреть характерный для марксизма критический, если не сказать уничижительный, взгляд и на крестьянство как на отживающий класс, носитель консерватизма, «идиотизма», «всеобщей посредственности» и тому подобное. Многочисленные откровенные высказывания на этот счет К. Маркса и Ф. Энгельса хорошо известны, и их можно не цитировать. Принято считать, что В. И. Ленин выдвинул идею союза рабочего класса и крестьянства в России. Однако это была чисто тактическая линия, продиктованная непониманием роли крестьянина как мелкого хозяина, а признанием численного преобладания этого класса. «Прочно опираться» Ленин призывал только на бедноту, то есть на пауперизированные, по существу деклассированные, слои сельского населения, на тех, кого мiр называл лодырями. Размышляя о крестьянстве, Ленин отмечал его двойственность. Крестьянин, во-первых, труженик, но, во-вторых, хозяин (хозяйчик, презрительно говорил Ленин), «ежеминутно рождающий капитализм», и именно эта его вторая, наиболее ценная для экономики, сторона вызывала подозрение, насмешки, а затем и репрессии. Конечно, большевики уничтожали крестьянство не только потому, что осуществляли теорию Маркса, и совсем не потому, что хотели заменить мелкое производство крупным. Они боялись крестьянства, потому что крестьянин — самостоятельный человек, не зависящий от государства, потому что он действительно рождает капитализм — (реальный, на основе труда, а не на основе грабежа работника!), то есть нормальную экономику, действующую на основе законов рынка, а не указаний Госплана или секретаря райкома, горкома.

Отсюда и многомудрые рассуждения Сталина о грядущей замене товарообмена продуктообменом, о двух типах собственности в Советском Союзе: общенародной и колхозно-кооперативной, и о том, что, когда они сольются, тут и наступит коммунизм. На крестьянстве держится вся история. Все эти империи, цивилизации, формации (включая даже последнюю, название которой еще не придумано) возникали, формировались и существовали благодаря крестьянству, жили грабежом крестьянства. Начиная с неолитической (сельскохозяйственной) революции вплоть до, по крайней мере, конца XIX века крестьянство снабжало средствами всех безумных завоевателей и радикальных реформаторов, либералов и консерваторов, всех строителей Царства Божия на Земле. Справный крестьянин, особенно, кулак, — это по определению творческая личность. Требует пересмотра и роль, приписываемая марксизмом рабочему классу. После того как ему был выдан марксизмом аттестат коммунистической зрелости, рабочий класс доказал лишь то, что он может играть конструктивную роль как сила внутри так называемого буржуазного общества.

Борясь за улучшение своего экономического положения, рабочий класс в развитых странах гармонизирует отношения труда и капитала, а, следовательно, и все общество в целом. Во всех развитых странах рабочий класс через определенные политические партии вполне успешно отстаивает свой высокий жизненный уровень, иногда даже нанося ущерб экономическому развитию этих стран. Но рабочий класс не доказал (а если вдуматься — доказал обратное), что он может осуществить свою «диктатуру» в интересах общества в целом и привести его к процветанию — (для этого надо было передать средство производства, землю — работнику законным путем, через конституцию!). Никогда не было приведено, а со временем не прибавилось, аргументов в пользу того, что рабочий класс хоть в чем-то обладает качествами, возвышающими его над другими классами и социальными слоями — (пока не докажет, что действует в интересах всех трудящихся, в первую очередь, работников на земле). Не доказал он и свой интернационализм. Маркс в простоте душевной считал, что у пролетариата «нет отечества». И начал создавать Интернационал.

Можно проанализировать истоки этого взгляда на рабочий класс. Во-первых, экономические: глобализация начиналась уже тогда, и рабочие уже отличались значительной мобильностью (по сравнению с другими классами и социальными слоями), а капитал действительно уже в XIX веке не имел отечества. Во-вторых, психологические. Маркс недооценивал значение национального вопроса и был с юношества нацелен на мировую революцию. Но здесь уже сама история поправила Маркса. Уже ко Второму Интернационалу в нескольких странах создались сильные социал-демократические партии, ориентированные вполне национально и к Первой мировой войне растащившие Второй Интернационал. Кажется, не только большевиков поразило голосование германских социал-демократов в 1914 году за военные кредиты, но это надо было принять: социал-демократам национальные интересы оказались ближе, чем классовые — (вот здесь я бы согласился с определением «ошибка», правда слово «нация» появилось раньше его определения в толковых словарях. Поэтому и Маркс, и Ленин просто не понимали национального вопроса и его ответа, как единства людей на основе общего языка, культуры и территории. Отсюда и недооценка земельной собственности в процессе перехода пролетария в независимые производители). В отличие, скажем здесь же, от коммунистических партий в период Второй мировой войны, которые вынуждены были колебаться вместе с линией Коминтерна, что означало на практике превращение их в обслуживающий персонал, агентов Советского Союза. Был изобретен изумительный слоган пролетарский интернационализм, что и означало на практике деятельность в интересах одной из держав. Особая роль рабочего класса — это один из наиболее безосновательных и вредных мифов, порожденных марксизмом. Из экономического анализа капитализма, проделанного Марксом, не вытекает особая миссия рабочего класса и неизбежность пролетарской революции. Дискуссия о значении марксизма для современности значительно затрудняется тем, что сторонники его непреходящей ценности не хотят видеть реалий. Трудно спорить с человеком, который упорно твердит, что черное — это белое. До сих пор маститые ученые исходят из того, что классовые антагонизмы в странах Запада обостряются, что рабочий класс там имеет революционные потенции — (одно дело констатировать факты, другое дело предлагать изменение в тенденции появления этих фактов). До сих пор они уверены в том, что в Советском Союзе существовал социализм, то есть формация более высокая (по всем показателям), чем капитализм.

До сих пор не осознано, что реальный социализм, как он в то время назывался, был системой, обреченной на крах, потому что она не стимулировала ни экономии сырья, энергии, рабочей силы, ни совершенствования качества и уменьшения цены продукта, ни повышения качества жизни. Это была экономика дефицита: всегда чего-нибудь не хватало, чего-нибудь нельзя было достать (ключевой глагол для советского человека). Я уж не говорю о милитаризации производства и общественного сознания, омертвлявшей и то, что было еще живого в этой экономике — (просто это был не реальный социализм для всех, а военный коммунизм, видоизмененный, для отдельной категории людей за счет всех остальных). Это другая тема. Если это — социализм, то кому он нужен — (только тем, кто пытается им руководить)?

Виктор Галицкий.

Гений Маркса, создавшего теорию формационного развития общества и теорию прибавочной стоимости, оказался столь велик, что человечество до сих пор не может ни опровергнуть сказанное им, ни найти ошибок в его логических построениях. Конечно, в этом виновато и само человечество, абсолютное большинство которого не может отстраниться от собственных политических предубеждений, препятствующих нормальному поиску. Мир, столетие назад разделенный на «белое» и «красное», впал в детскую болезнь максимализма: одни не желают «ковыряться» в чуждой теории, а другие боятся испачкать святая святых собственным прикосновением…

Но… и всё же…

На мой взгляд, теория формационного развития общества – одно из самых сложных теоретических построений человека. Заметить сходство-пласты в столь обширном разнообразии цивилизаций – дорогого стоит. Но при этом следует отметить, что сама классификация формаций проведена из рук вон плохо, на что указывают и многочисленные критики формационной теории. Т.е. само появление «цивилизационной» теории в пику формационной говорит о том, что выведенная классификация формаций не позволяет закрыть множество попутно возникающих вопросов. Так, например, как может рабовладельческий строй быть «пластом», если он не был присущ отдельным цивилизациям?..

Одно это наталкивает на мысль, что рабовладение – это НЕ формация! Аналогичную мысль можно высказать и о феодализме. Социализм-капитализм – вообще непонятно что (с точки зрения формационного развития)… И всё это указывает, что ошибка классификации кроется в созидающем ее принципе.

Отматывая назад логику рассуждений Маркса, мы видим, что в основу всех формационных слоев он закладывает общественно-производственные отношения: рабовладельческий строй с отношениями «раб-хозяин», феодальный строй с соответствующими отношениями, капитализм – с наемным трудом и социализм-коммунизм со светлым будущим. Есть общественные отличия? Конечно же, есть! Но причем тут общественное развитие? Т.е. производственные отношения формируются постфактум, как наиболее эффективные для тех или иных производительных сил. Не отношения толкают развитие производительных сил, но смена производительных сил ведет к рождению новых отношений! А тогда, как можно закладывать в виде фундамента развития то, что меняется в последнюю очередь?!

С другой стороны, еще Адам Смит высказал точку зрения, что основой повышения производительности труда, а, следовательно, и технологического прогресса является разделение труда. Но в таком случае, именно разделение труда и является основой общественного развития, т.е. тем фундаментом, на котором базируется формирование общественных слоев-формаций. Иными словами, разделение труда определяет набор профессий, присущий тому или иному общественному образованию, каковой является специфическим «кодом ДНК» для нашего общества. Этот код формирует цивилизационную специфику общественного образования, а основное направление и, если хотите, длина кода говорят о формационном характере – уровне развития нашего общества.

Применительно к текущему дню мы можем говорить о трех основных формационных слоях, каждый из которых имеет множество внутренних ступеней:

— аграрное общество;

— промышленное общество;

— информационное общество.

Именно эти формы основной общественной деятельности говорят нам об уровне развития того или иного общества и направлении этого развития. И рабовладение, и феодализм – есть формы развития аграрного общества, каковому присущи разные общественные взаимоотношения. Тогда как наемный труд – это специфика уже промышленного производства, каковая в виду своего более прогрессивного характера, в промышленном обществе распространяется и на аграрную сферу деятельности.

Дабы меня правильно поняли: если мы говорим об обществе информационном (которого еще нет, но видится в ближайшем будущем), то это не означает, что в обществе отсутствуют аграрная и промышленная сферы деятельности. Конечно, имеются и то, и другое – кушать всем хочется. Но термин «информационное общество» говорит нам, во-первых, об объемах и приоритете информационного сектора производства, а во-вторых, о производительности труда во вторичных секторах деятельности, каковая многократно выше аналогичного труда сравнительно с низкоуровневыми формациями. Т.е. даже аграрное производство в информационном обществе будет существенно превосходить по производительности труда аналогичную деятельность в промышленном и, тем более, в аграрном обществах.

Но теперь, если вместо рабовладельческой – … – коммунистической формаций Маркса мы подставим аграрную, промышленную и информационную, то получаем, что дальнейшие его выводы о классовой борьбе, о гегемонии пролетариата и т.п. есть политизированный бред, полученный на основе ошибок уже в теории прибавочной стоимости.

Сразу хочу отметить, что выводы об ошибках в теории прибавочной стоимости многократно сложнее предыдущих. И для их понимания необходим многофакторный анализ.

Во-первых, нам необходимо «откреститься» от капитализма. Что же это такое, если не формация? Капитализм – как и указывает его основной корень «капитал» – это форма финансовых взаимоотношений, зависящая от применяемой денежной системы и используемая в условиях рыночных взаимоотношений. Т.е. капитализм был присущ человечеству, начиная с первобытнообщинного периода. Конечно, менялась денежная система – менялся и капитализм, но человечество, более жестко реагирующее на социальные и политические метаморфозы общественного миропорядка, никогда не следило за этими изменениями, считая их чем-то обыденным и не очень существенным. И очень даже зря…

Во-вторых, нам нужно расставить точки над понятием «пролетариат». Нужно четко понимать, что «самый прогрессивный общественный класс» являлся прогрессивным лишь в условиях становления промышленного общества (промышленной формации!). Сегодня говорить о прогрессивности пролетариата, можно примерно в той же степени, что и текущих потомков американских пионеров-первопроходцев навечно записывать в прогрессоры человеческой истории.

Вообще говоря, различия крестьянина – пролетария – капиталиста очень условны, поскольку основываются на степени везения для конкретного лица. Смог крестьянин перебраться в город – стал пролетарием. Смог пролетарий разжиться начальным капиталом для более активной деятельности – превратился в капиталиста. Нет никаких «видовых» отличий! Все зависит лишь от степени активности и везения конкретного индивида. А потому понятие «классовая борьба» – термин крайне негативного содержания, не имеющий права на существование.

Но это уже – «лирика». Вернемся к «прозе».

Если попытаться очень кратко резюмировать основной вывод теории прибавочной стоимости, то он будет выглядеть примерно следующим образом:

Труд, вложенный в сырьевые ресурсы, создает дополнительную стоимость за счет получения нового продукта. Пролетарий, вкладывая собственный труд, создает нехилую прибавочную стоимость, львиную долю которой забирает себе капиталист, наращивая предпосылки социального неравенства.

Что здесь неверного-ошибочного?

Неверно здесь то, что Маркс не учитывает два фактора:

Во-первых, капиталист – это тот же пролетарий. Т.е. поставь на место капиталиста любого пролетария и… ничего не изменится. В принципе, Маркс говорит об этом. Но он не учел и не мог учесть то, что времена «дикого капитализма», в которых он жил, присущи лишь эпохе перемен – смене формаций или революционных преобразований. И что на смену «дикому капитализму» придут более цивилизованные формы распределения добавочной стоимости.

А во-вторых, любая форма общественной организации требует платы-поддержки. Это касается абсолютно всех общественных организаций, начиная от семьи и заканчивая государственными формами, а также формами глобального миропорядка. Обзаводясь семейством, мы вынуждены постоянно вкладывать в семью средства для ее сохранения и развития. Живя в государстве, мы постоянно платим налоги для поддержания его и собственной безопасности.

Аналогичным образом необходимо рассуждать и о производственной деятельности. Вступив в производственное сообщество, мы обязаны часть труда вкладывать в его безопасность и развитие, без которого это сообщество съедят и разрушат конкуренты.

Иными словами, «львиная доля» капиталиста – это не только и не столько прихоть капиталиста, сколько фактор, обеспечивающий сохранение данных рабочих мест. Конечно, времена «дикого капитализма» никто не отменял, и золотые унитазы тому свидетельство. С этим необходимо бороться. Но бороться не с капиталистами, а вместе с ними. Бороться с властью за принятие цивилизованного законодательства, обеспечивающего строго выверенное распределение прибавочной стоимости, поскольку данный фактор в итоге выгоден всем, включая даже власть, коя ленива и не желает никаких перемен.

Что же касается учения Маркса, то он уповает на рождение прогрессивного общественного класса – пролетариата, каковой возьмет власть в собственные руки. И это уже ошибка.

Да, социальный бунт-революция с пролетариатом во главе, как показала история, возможен. Но результат общественных преобразований на основе марксистского учения оказался отрицательным.

Почему?

Дело в том, что общественные взаимоотношения рыночного характера – это природное естество, самостоятельно меняющееся в зависимости от условий общественной среды. Эксперимент 1917-го показал, что мы можем построить свой конвейер общественных взаимоотношений, каковой на тот момент оказался даже более прогрессивным, чем рыночный, но лишь в данное время и для данных условий. Как только условия стали меняться, а это произошло за счет формирования новой ступени (предпосылки перехода к информационному обществу) общественного развития, эффективность созданного социализмом общественного конвейера резко упала (вернее, она осталась прежней, тогда как «рыночный» резко ушел вперед).

Это «фишка» конвейерного производства: всё хорошо – отличная производительность, замечательный продукт, но проходит время – и продукт нужно менять. И сменить его можно, лишь сменив весь конвейер… Поменять конвейер социализма… общественный конвейер… на это способны лишь революции…

Но, как бы то ни было, в данный момент мы лишь прошлись по ошибочному пути, вспоминая историю, и отмечая те надежды, каковые, увы, остались несбыточными.

А где же истинный путь?

А для того чтобы увидеть его, нам необходимо обратить свой взор на капитализм – уже не формацию, но систему финансовых отношений.

Да, конечно, человечество всегда было и будет социально неравным. Лишь за счет стремления к общественным вершинам мы и развиваемся. Я согласен с тем, что это – не справедливо, но это – аксиома, спорить с которой не приходится.

Но при этом следует отметить, что последние пару веков общественные структуры буквально лихорадит от социальных потрясений. Случайность? А что же произошло пару веков назад – что мы сделали неправильно, от последствий чего никак не можем избавиться?

А примерно двести лет назад человечество обратилось к новой денежной системе – бумажным деньгам. И именно неумение обращаться с этими деньгами до сих пор (!) играет с нами злую шутку.

Зададимся вопросом: для чего человечество меняет денежную систему, основанную на монетах? Ответ банален – потому что производство и использование монет дорого и трудоемко. Монет банально не хватает для нормального функционирования экономики, а потому человечество и обращает свой взор на более простую денежную форму – купюры.

Еще раз: мир растет и развивается. Растет человеческая численность. Технический прогресс семимильными шагами увеличивает объемы товарного производства. Смена формаций – переход к промышленному уровню колоссальным образом увеличивает потребность человечества в новой продукции. И тут под руками какие-то монеты, одна перевозка коих «бросает в пот задумчивую плешь»…

Иными словами, смена денежной системы – насущная потребность времени и обстоятельств.

И что происходит в этот момент?

Дорвавшись до «бесплатного» (чай, не золотые монеты штампуем), человечество стало печатать купюры, что называется «от пуза». Этой ошибки не избежал никто! Все первичные бумажные денежные системы потерпели инфляционный крах. Абсолютно все! В Швеции, Франции, Великобритании, США… Список бесконечен. Почти сто лет мир лихорадили эпидемии инфляции, и вызванные ими социальные бунты, на корню уничтожавшие вновь созданные денежные системы.

И лишь к началу двадцатого столетия, осознав системность допущенной ошибки, мир отказался от произвольной эмиссии денежных купюр. Хочу подчеркнуть, что использованный термин «мир», не говорит о каком либо международном решении. Нет. Каждая страна, по отдельности прошла этим путем, наступив на собственные грабли. И конечно же, уйдя с крайности выпуска необеспеченной эмиссии, мир кинулся в другую крайность – отказ от эмиссии, с ее переводом в кредитную форму – выпуск новых денег лишь на основе выдачи кредита, т.е. с обязательством их возврата (да еще с процентами!) по истечению срока…

А чем это лучше монет, которых также не хватало?!..

В итоге инфляционная форма экономики сменилась дефляционной, что мгновенно вторгло все страны с рыночной экономикой в системные кризисы Великих депрессий…

Денежная эмиссия обязана быть! И не в кредитной форме, но в форме, привязанной к производству добавочной стоимости. Произвели столько-то товара, соответственно в пропорции обязаны эмитировать денежные средства. Только так можно поддерживать покупательский спрос и развивать общественные потребности.

Маркс был неправ, разделив нас на противоборствующие классы. Лишь консолидированное общество способно на решение великих задач. И консолидация общества, каковая должна завершиться построением «умной» власти, это важнейшие задачи нашей эпохи.

Базовая ошибка Карла Маркса, — кrититка классической политэкономии Марксизма-Ленинизма.

Затрава[править]

Слово о новой форме экономического строя, который следует установить на территории государства российского во благо народов его населяющих, разумно начать с критического обсуждения марксистской классической политэкономии, потому как она есть тот фундамент, на котором зиждется не только теория построения коммунистического общества, но и исследования учёных мужей по вопросу обустройства общества в рамках доминирования частного капитала, с момента появления её на свет вплоть до сегодняшнего дня. Альфа и омега учения классической марксистской школы заключено здесь:

|

Процесс кругооборота капитала проходит три стадии, образуют следующий ряд: Первая стадия: Капиталист появляется на товарном рынке и на рынке труда как покупатель; его деньги превращаются в товар, или проделывают акт обращения Д — Т. Вторая стадия: Производительное потребление купленных товаров капиталистом. Он действует как капиталистический товаропроизводитель; его капитал совершает процесс производства, — П. Результатом является товар большей стоимости, чем стоимость элементов его производства. Третья стадия: Капиталист возвращается на рынок как продавец; его товар превращается в деньги, или проделывает акт обращения Т — Д. Следовательно, формула для кругооборота денежного капитала такова: Д — Т…П…Т’ — Д’, где точки обозначают, что процесс обращения прерван, а Т’, равно как и Д’, означает Т и Д, увеличенные на прибавочную стоимость. Капитал, который в ходе своего полного кругооборота принимает и снова сбрасывает эти формы и в каждой из них совершает соответствующую ей функцию, есть промышленный капитал; слово промышленный употребляется здесь в том значении, в котором оно охватывает всякую, ведущуюся капиталистически отрасль производства. |

| К. Маркс. «Капитал». Том 2 |

Эта форма не является панацеей, даже сам Маркс утверждает, что в такой сфере как транспортные перевозки, эта формула выглядит так:

|

Д — Т (Р+Сп)…П — Д’ |

| К. Маркс. «Капитал». Том 2 |

И вот в этом кроется системная ошибка Маркса. Чтобы понять, обратимся дальше к тексту второго тома «Капитала»:

|

Функционируя, производительный капитал потребляет свои собственные составные части, чтобы превратить их в массу продуктов, имеющую более высокую стоимость. Так как рабочая сила действует лишь в качестве одного из его органов, то и созданный её прибавочным трудом избыток стоимости продукта над стоимостью образующих его элементов является плодом капитала. Прибавочный труд рабочей силы есть даровой труд для капитала и потому образует для капиталиста прибавочную стоимость, стоимость, за которую он не уплачивает эквивалента. Поэтому продукт есть не просто товар, а ТОВАР, ОПЛОДОТВАРЁННЫЙ ПРИБАВОЧНОЙ СТОИМОСТЬЮ (sic!). То есть Т’ (Т+т). |

| К. Маркс. «Капитал». Том 2 |

Суть ошибки[править]

Чтобы начался процесс промышленного производства, надо чтобы рабочая сила (Р) вступила во взаимодействие со средствами производства (Сп), следовательно, продукт производства (Т’), — это результат, который появляется только после акта взаимодействия рабочей силы и средств производства. Но такого феномена, как Т (без штиха) в природе не существует: средства производства и рабочая сила до вступления в связь живут совершенно отдельной жизнью. Лишь в момент акта слияния

РАБОЧАЯ СИЛА ОПЛОДОТВАРЯЕТ средства производства

, так что в результате акта оплодотворения появляется результат — товар. И только после реализации данного товара на рынке, можно сравнить с одной стороны деньги, затраченные на приобретение (найма) рабочей силы и средств производства, а с другой стороны деньги, вырученные от реализации товара. И лишь тогда уместно говорить о прибавочной стоимости.

Исходя из вышесказанного↑ слова Маркса в «Капитале», что продукт есть не просто товар, а

ТОВАР, ОПЛОДОТВАРЁННЫЙ ПРИБАВОЧНОЙ СТОИМОСТЬЮ

— абракадабра.

Здесь, для более предметного восприятия приведена аллегория, на базе терминологии естественного воспроизводства.

Яйцеклетку (средства производства) оплодотворяет сперматозоид (рабочая сила), существовавший ранее процесса оплодотворения (функционирования производительного капитала). Плод (товар) – есть результат акта осеменения средств производства рабочей силой. По Марксу же плод оплодотворяет яйцеклетку. Продолжая данную мысль, следует отметить, что совершенно неверно интерпретируется сам процесс функционирования производительного капитала. Известно, что начало процесса оплодотворения яйцеклетки в форме физиологического взаимодействия партнёров есть секс, в дальнейшем процесс оплодотворения протекает без участия одного из ключевых участников. Равно как и процесс оплодотворения средств производства рабочей силой, в стадии кругооборота промышленного капитала, называемого трудом (ибо сие есть целесообразная, сознательная деятельность человека, направленная на удовлетворение потребностей индивида и общества), также вполне может продолжать протекать, после прекращения целенаправленной деятельности. Бетонная смесь, уложенная в опалубку, укрытый после укладки, самостоятельно начинает набирать прочность и превращаться в бетон (бетонный камень) уже после процесса бетонирования, то есть осуществления трудовой деятельности рабочей силой, и в определённой степени, на паритетных началах с трудом бетонная смесь также формирует прибавочную стоимость. Следовательно, средства производства, как элемент капитала, создают прибавочную стоимость, вкупе с трудом.

В соответствии с вышеизложенным, истинная форма кругооборота ПРОМЫШЛЕННОГО Капитала выглядит так:

Д — (Сп+Р)…П…Т — Д’

. В дальнейшем Маркс косвенно подтверждает истинность именно представленной здесь формулы:

|

Товар становится товарным капиталом как вышедшая непосредственно из самого процесса производства функциональная форма существования уже возросшей капитальной стоимости. |

| К. Маркс. «Капитал». Том 2 |

Следовательно до функционирования промышленного капитала Сп и Р товарным капиталом не являются, а являются тем что собственно есть: средствами производства и рабочей силой. Классическая форма кругооборота ПРОМЫШЛЕННОГО капитала выглядящая как:

Д — Т…П…Т’ — Д’

, развёрнутый вариант:

Д — Т (Р+Сп)…П…Т’ — Д’

, а также упрощённый вариант:

Д — Т (Р+Сп)…П — Д

, — НЕ ВЕРНА.

Да, Сп и Р являются товаром но в другом кругообороте, на рынке средств производства и рынке рабочей силы, но никак не в кругообороте промышленного капитала. До вступления в производственные отношения их ничто не объединяет, следовательно объединение Марксом их в единое Т – необоснованно, и по всей видимости надуманно, дабы не разрушать стройную картину «метаморфозов товарного рынка».

Капиталистическое производство вплетено в рынок труда, и в товарный рынок, по утверждению Маркса одним из условий такого производства является наличие наёмной рабочей силы, а также средств производства, заранее приобретённых капиталистом, находящихся на момент начала производства в собственности капиталиста. К примеру для капиталистического производства при возведении объекта капитального строительства утрированно требуется крановщик, стропальщик, кран в собственности капиталиста, и ж/б блоки купленные капиталистом. Тогда наняв крановщика и стропальщика капиталист осуществляет монтаж (функцию производительного капитала) здания, являющегося на момент завершения строительства товаром, который в дальнейшем продаётся за деньги, с учётом амортизации, налогов и пр. отчислений извлекается прибыль.

Прикладное развитие мысли, на примере стройки. Продукт[править]

Теперь стоит рассмотреть отдельно рынок труда, отдельно товарный рынок, для всех ли участников этих рынков указанное является товаром?

Обратимся к Марксу:

Со стороны капиталиста Д — Р есть купля рабочей силы; со стороны рабочего, владельца рабочей силы, это есть продажа рабочей силы, мы можем сказать здесь, — продажа труда, ибо форма заработной платы уже предполагается. То, что для покупателя (капиталиста) представляет собой Д — Т = Д — Р, то, для продавца (рабочего) есть Р — Д = Т — Д, — продажа его рабочей силы. Это — первая стадия обращения или первый метаморфоз товара («Капитал», книга I, гл. III, 2a); со стороны продавца труда это есть превращение его товара в денежную форму. Полученные таким образом деньги рабочий постепенно расходует на известную сумму товаров, которые удовлетворяют его потребности, на предметы потребления. Следовательно, обращение его товара в целом представляется в виде Р — Д — Т, то есть, во-первых, Р — Д = Т — Д и, во-вторых, Д — Т; следовательно, в виде общей формы простого товарного обращения Т — Д — Т, где деньги фигурируют как простое средство обращения, играющее мимолётную роль, как простой посредник в обмене товара на товар.

Вот здесь и есть корень непонимания Марксом сущности капиталистических отношений. Для продавца рабочего да, формула Р — Д = Т — Д, абсолютно верна, ибо регистрируясь на бирже труда, он обладая определёнными знаниями и навыками, готов продать свою рабочую силу за деньги, но он точно НЕ ЗНАЕТ, как будет использована его рабочая сила, не по назначению, не по времени. Он просто стропальщик 3-го разряда или крановщик 4-го разряда, для него его рабочая сила-товар. Это же справедливо и для кадрового агентства, которому по сути неинтересно зачем капиталисту нужны именно эти специальности, а не например каменщик и моторист, он просто выполняет заказ на специфический товар-рабочую силу. Для капиталиста же сия формула Д — Т = Д — Р, не верна, он ЗНАЕТ зачем и когда ему необходим крановщик и стропальщик, и почему именно они, а не каменщик и моторист, посему формула со стороны капиталиста будет выглядеть упрощённо, как Д — Р, и никак не по-другому. Аналогично и завод железобетонных изделий продаёт блоки именно как товар, потому как их можно использовать где угодно, и для фундамента жилого дома, и для гидротехнического сооружения, и для тепловой камеры. Капиталист же точно знает, зачем и для чего он покупает, когда это нужно, ибо накапливать сокровища, тормозить круговорот капитала нормальный капиталист не будет. Формула покупки средств производства для капиталиста будет выглядеть так: Д — Сп, тогда как для поставщика Т — Д. Этим дополнительно доказывается, что общая формула капиталистического производства будет выглядеть как: Д — (Сп+Р)…П…Т — Д’.

Примечательно, что Т (в нашем случае построенный объект) капиталист достоверно не знает с какой целью Заказчик будет использовать, потому как Заказчик в последний момент может изменить решение о назначении постройки, либо вообще отказаться от покупки. Исключением будут являться различные случаи долевого строительства, в том случае формула капиталистического производства усложняется, потому как стартовая фраза Маркса, о первой стадии круговорота промышленного капитала, звучащая как «Капиталист появляется на товарном рынке и на рынке труда как покупатель», теряет однозначный смысл, потому как на рынке труда и товарном рынке появляются собственно капиталист и дольщик, правда в разных пропорциях, но это другая история. Если же капиталист не использует нанятую рабочую силу и собственные средства производства, а нанимает иного капиталиста на субподряд, то в этом случае ситуация скорее упрощается, потому как в этом случае он прекращает осуществлять капиталистическое производство, становясь фактически посредником, то есть купцом Д — Т — Д’.

Одной из задач оздоровления строительной отрасли, — есть её зачистка от ничего не производящих, но владеющих информацией коррумпированных «посредников». Информация должна быть доступна для всех владельцев капитала.

Приобретая средства производства и рабочую силу на соответствующих рынках, капиталист приобретает поимённые составляющие (рабочую силу, средства производства) для своего производства, в то время как продавец на упомянутых рынках реализует товар. Критерий разделения углов зрения покупателя и продавца, основанный на информации (знает — не знает) о применении рабочей силы и средств производства может показаться со стороны несколько витиеватым, однако практика показывает, что это соответствует действительности. И это куда более соответствует действительности, чем объединить рабочую силу: производителя работ, крановщика, каменщика, разнорабочего и средства производства: гвозди, стропы, раствор, лом, кувалду, фундаментные блоки, кирпичи, шифер, самосвал, кран, бетононасос, автокран, и мойку для колёс одним словом «Товар». Товар — это продукт данного вида производства, являющийся формой промышленного капитала вплоть до его реализации на рынке. Отсюда вытекает абсурдность такого термина политэкономии как «прибавочный продукт», потому как

Продукт (Товар), — это результат оплодотворения средств производства рабочей силой.

В природе «прибавочным продуктом» можно назвать часть тела дождевого червя, приращённого за определённое время, что не наесть «прибавленного» с момента расчленения рыбаком, но к промышленному производству это отношения не имеет, равно как и понятие «прибавочный труд», потому что даже чисто технологически в примере с бетонированием, прибавочный труд невозможно обособить, потому как, если труд прервать, то вся конструкция, вместе с используемой опалубкой и установленной в конструктив арматурой будет негодна, как товар и продукт подлежит сносу. С точки зрения состоявшейся в данной главе критике, принимается, что такие понятия, как «труд» и «товар» некорректно расщеплять с целью отделения «прибавочного», как «эквивалента» «прибавочной стоимости», потому как в природе производственных отношений такого не существует. С этого момента понятие «прибавочная стоимость», будет рассматриваться не как стоимость «прибавочного продукта», а как разница между стоимостью товара с одной стороны и суммы стоимостей средств производства и рабочей силы с другой: д = Д’ — Д.

Примечания[править]

| Люди | Михаил Ходорковский • Владимир Зеленский • Соловьев Владимир Рудольфович • Владимир Жириновский • Джозеф Байден • Мелания Трамп • Михаил Мишустин • Елбасы • Александр II • Амин аль-Хафез • Гнассингбе Эйадема • Змагарка • Игорь Смыков • Михаил Дегтярёв • Николай Усков • Нина Семёновна • Переседов • Яков Свердлов • Нищий рабсиянин • Реджеп Эрдоган • Николай II • Егор Просвирнин • Максим Чайка • Мурз • Сьв. Zянон • Фуаграст • Аратов • Барщевский • Евгений Федоров • Джастин Трюдо • Мария Захарова • Борис Соколов • Валерий Назаров • Валерий Фабрикант • Виктор Колесников • Максим Калашников • Уго Чавес • Столыпин • Тарашкевица • Егор Свиридов • Милитарёв • Роман Абрамович • Альбац • Егор Гайдар • Ежов • Юлия Тимошенко • Яценюк • Алексей Дымовский • Шулхан Арух • Муртаза Рахимов • Андрей Колесников • Борис Стомахин • Лекс Кравецкий • Наталья Холмогорова • Батька Махно • AlexSword • Crypto-Fascists • Виктор Петрик • Вячеслав Мальцев • Джордж Флойд • Евгений Фёдоров • Юлия Латынина • Змагар • Пётр I • Леонид Брежнев • Юрий Андропов • Константин Черненко • Александр Керенский • Мизулина • Человек Грызлов • Азаров • Анатолий Чубайс • Максим Мальцев • Карл Маркс • Ким Чен Ын • MOUNT SHOW • Гумилёв |

| Понятия | Казак • Коммунисты • Анархия • Августовский путч • Монархисты • Госдума • Селигер • Криминальная Россия • Новая газета • Антиглобализм • Государственная тайна • Международное сообщество • Атомная бомба • «Либералы» • Конституция • Парад уродов • Третья мировая война • Словесная интервенция • Цена на нефть • Ересь • Швабростан • Лицо кавказской национальности • Вброс • Масонство • Активист • Склад грязи • Эпоха застоя • Мемориал • SJW • Политические координаты |

| Инициативы | Снорк • Украинский газ • Отказ Трампа признать поражение • Оправдание Трампа • Импичмент • Научи хорошему • Вернуть былое величие • Путин в Пекине в 2022 году • Елизавета II на деньгах • Реестр токсичного контента • Вера в доброго царя • Политические репрессии • Массовые казни политических заключенных в Иране (1988) • Транзит власти • Религиозные взгляды на политику • Новости Сверхдержавы • Атомное православие |

| Инциденты | Charter97 • Геймергейт • Потому что гладиолус • Бацька/Цитаты • Гей-оргиевцы • Год молодёжи • Ввод войск ОДКБ в Казахстан • Украина • Неолиберализм • Крым наш • Смерть Жириновского • Предсказания Жириновского • Байден в маразме • Путин переобулся • Аннексия Тайваня • Антипедофильная истерия • Огонь на поражение • Кровавое воскресенье • Вторжение войск ОДКБ в Казахстан • Революция в Казахстане • Антисемитизм vs юдофобия • Угроза войны с Польшей • Убийство Дуа Халиль Асвад • Октябрьский переворот • Тоцкие учения • Колчаковское правительство • Распад совка • Импичмент Трампа |

| Мемы | SOPA • Закон 404 • Лахта • Литвинович • Пехтинг • Резонатор Гельмгольца • Сверхтонкая теплоизоляция • Юлеботы • До чего Сталин страну довёл • Коробка из-под ксерокса • Союз православных хоругвеносцев • Шесть губерний • Авангард красной молодёжи • Красный птеродактиль • Вы не понимаете, это другое! • Запрещённый ролик • Закручивать гайки • Бронзовый солдат • Гогисрач • ИноСМИ • Жесточайше • Ботинкометание • Иранский вопрос • Мальчишник • Заводы стоят • Национальная идея • Победа вопреки • Ингрия • Оранжевые • Россия 1 • А у вас негров линчуют! • Газ • Титушки • Кремлеботы • Нефритовый стержень • Окончательное решение • Наш ответ Чемберлену • Единая Россия • Мартышка отдуплилась • Россия, которую мы потеряли • Двойники Навального • Za Pobedu • Суверенный интернет • Маленькая победоносная война • Железный занавес 2.0 • Гуманитарная бомбардировка • Культурная война • Аншлюс • Продовольственный дефицит • Бантустан • Либераст • Добрый царь, плохие бояре • Гипотеза о двойниках Путина • Схиигумен Сергий |

| Продвижение Зла | Кавказ-Центр • ООН • Мультикультурализм • НАТО • AUKUS • Новая нормальность • Толерантность • Дерьмократия • Лесные пожары • Мировой финансовый кризис • Ленд-лиз • План Даллеса • Доктрина Монро |

| Краткий политэкономический катехизис «Государственный капитализм» | Базовая ошибка Карла Маркса • Гомотеория • Кризисное расточение капиталов • Либерализм, как маскировка неофашизма • Коррупция в России • Государственный капитализм • Система против Антисистемы • Русская реконкиста |

| Прибыль | Бабло • Гешефт • PROFIT • Халява |

| Единицы измерения | Bitcoin • Амеро • Валюты имиджборд • Золото • Интернеты • Нефть • У. Е. |

| Участники | Иннова • Роман Абрамович • Евгений Чичваркин • Буржуй • Дойная корова • Копираст • Лох • Мессинг • ОпСоС • Оптимизатор • Офени • Фрилансер • Целевая аудитория • Цыгане • Челноки Бабушкин • Березовский • Грабовой • Котик • Мороз • Петрик • Полонский • Прохоров • Трамп • Чичваркин; Неучастники: Карл Маркс (Базовая ошибка Карла Маркса) |

| Способы наживы | Законные: Deadline • Embrace, extend and extinguish • Благотворительность (Пиздецома • Попрошайничество) • Блат • Залогово-кредитный аукцион • Метод кнута и пряника • Метод Мартингейла • ОСАГО • Пиар • Продажа быдлодевайсов • Работа (Работать за еду) • Свистелки и перделки • Силумин • Скан паспорта • Тимбилдинг Незаконные: Кардинг • Обналичка • Откат (Просирание полимеров) • Фарцовка • Фрикинг • Шоплифтинг • Пиздюль |

| Реклама | Absolut • Enlarge your penis • Extreme Advertising • Google • Opulence, I has it • Product placement • Wazzup • Бренд • Рекламные слоганы • Вентиляторный завод • Всемирная история, банк «Империал» • Дисбактериоз • Лёгкий голод • Не айс • Обычный порошок • Поебень • Торрентреактор • Улыбка на миллион • Это фантастика • Яндекс |

| Заработок в интернете | HYIP • Lockerz.com • $регистрация • Видеокурсы • Винлок • Донат/Ебай • Интернет-магазин • Литрес • Сайты знакомств • Спам • Турбо-суслик |

| Маркетинг | Агентство Марины Рожковой • Вирусный маркетинг (Утконос) • Пирамида Маслоу • Сетевой маркетинг (Гербалайф • Сок Нони • Цептер) • Телемагазин |

| Лохотрон | Fine print • SMS-лохотрон • SMS-шпион • Акция • БАДы • Бизнес-пакеты • Звонилка • Игровые автоматы • Кликбейт • Кредит • Корпоративная культура • Лохоугадайка • Нигерийские письма • Ридерз Дайджест • Скорая компьютерная помощь • Тренинги личностного роста (Горд • Вазелин) • Экономители |

| Брачный аферизм | Алименты • Баянист Тамада Услуги • Свадебное видео • Свадебная мафия • Пикап |

| Атсрал и матан | Biz • Автошкола • Вахтовый метод • Сланцевая революция • Биокатализатор топлива • Гомеопатия (Волшебная таблетка) • Дианетика саентологии • Иммуномодулятор • Красная ртуть • Нанотехнологии (Сверхтонкая теплоизоляция) • Невидимая рука рынка • НЛП • Ослиная моча • Секрет • Синтон • Спинор • Философский камень |

| Конторы | Биржа • Букмекерская контора • Бутик (Second-hand) • Кадровые агентства • Магазин 1000 мелочей • Просрочка • Российское авторское общество • РПЦ • Сбербанк • Рынок (Черкизовский рынок) • Эльдорадо |

| Серьёзный бизнес | Мировой финансовый кризис • 25-й кадр • Приковать к пулемёту • SAP • Скаммерсант • Шоплифтинг • Forex • KFC • Kirby • Kontora • Made in China • SEO • The Asylum • QNet • Голливуд • ИКЕА • Лас-Вегас • МММ • Макдоналдс • ООО «Вектор» • Сбербанк • Страхование • Супермаркет • Футболка с тремя волками • Фуфломицины |

| Нацпроекты | Фотобанк • Карликовое государство • Стройка • Государственный капитализм • Кризисное расточение капиталов • Выборы • Глобальное потепление • Звёздные войны • Коробка из-под ксерокса • Маленькая победоносная война • Карательная психиатрия • Промывка мозгов • Создание общества потребления (Мальтузианство • Потреблядство) • Стерлигов • Участки на Луне • Фальсификация истории |

| Коммерческие штампы | 2 в 1 • By design • Быстро, качественно, недорого • Жаба душит • Мы работаем над этим • Молодая, динамично развивающаяся компания • Не работай на дядю • Они продались • Пипл хавает • Работать в нашем банке — большая честь |

| Мета | Антиглобализм • ЕРЖ • Жопоголизм • Мировой финансовый кризис • Общество потребления • Паранойя • Перепись населения • Пситеррор • Теория заговора • Система • Городские легенды |

| Организации | Facebook • Google • NHK • SCP • WikiLeaks • ZOG • Вашингтонский обком • Госдеп • Кровавая гэбня • Масоны • Моссад • НАТО • Оппозиция • СУП • ФБР • ФСБ |

| Люди | AlexSword • Климов • Люди в чёрном • Петухов • Психонавты • Скляров • Стариков • Фоменко • Хазин |

| Инструменты | 25-й кадр • Backmasking • Bitcoin • F-19 • Братание • Вражеские голоса • Глобальное потепление • ГМО • Двойники Путина • Дело Дрейфуса • Закладки • Зомби-апокалипсис • Идентификация • Каббала • КОБ • Номерные радиостанции • План Даллеса • Резонатор Гельмгольца • Терроризм • Чёрные вертолёты • Шулхан Арух • Фальсификация истории • Пиар • Эльзагейт |

| Мемы | 11 сентября • 2012 год • Zeitgeist • А власти скрывают • Англичанка гадит • Вайомингский инцидент • Гнездо параноика • Государственная тайна • Запрещённый ролик • Зона 51 • Лунный заговор • Метро-2 • Не все доживут до зимы • Плоская Земля • СДВ • Юггот |

| Разновидности | Большой Пиздец • Жопа • Кузькина мать • Медный таз • Экстерминатус |

| Предсказатели | А-культщики • Сурвивалисты • Жопоголики • Параноики • Пророки (Ванга • Нострадамус • Павел Глоба • Хазин) |