Цезарь пошёл на заседание сената где и был убит заговорщиками, хотя мог бы и не ходить, тем более что не раз получал донесения и о том что в Риме неспокойно, и о заговорах ему тоже доносили, один прорицатель даже предсказал 30 дней в течение которых ему следует особенно опасаться. Он был убит как раз в самый последний, 30 й день, в иды марта 44 года до н.э.

Несмотря на тревожные донесения, Цезарь отказался от личной охраны. Возможно если бы он пришёл в сенат в сопровождении охраны, то заговорщики не решились бы на него напасть.

Цезарь слишком увлёкся египетской царицей Клеопатрой, хотя знал что в Риме население отнесётся к этому негативно, тем ни менее Цезарь даже пригласил Клеопатру в Рим и поселил на одной из своих вилл.

Цезарь простил Марка Брута, хотя тот участвовал в войне против него на стороне Помпея. И не просто простил, а и вновь приблизил к себе. А другому Бруту, Дециму Бруту, слишком доверял, считая что тот, осыпанный милостями и наградами, верен ему. Простил Цезарь и Гая Кассия, который воевал против него и не скрывал своих республиканских взглядов. Они и стали во главе заговора против него.

Цезарь слишком увлёкся царской короной, чем вызвал недовольство среди значительной части населения, хотя знал сколь негативно относятся в Риме даже просто к одному слову царь.

Октавиан например действовал здесь намного умнее и осторожнее, с судьбой не играл, царем стал, но не назывался, корону не носил и Клеопатре никаких шансов не оставил, когда та попыталась ему понравится, как Цезарю и Марку Антонию…

Цезарь никак не мог понять этого поступка. После всех проскрипций, казней, пыток, после кровавого террора, парализовавшего Рим, победоносный полководец и диктатор Сулла однажды пришел на Форум и заявил в Сенате, что слагает с себя все полномочия и теперь является частным лицом, и если у кого-то в Риме есть к нему вопросы относительно проскрипций или его диктаторства, он ответит на них любому гражданину.

И ушел. Пешком. С ним – два нубийца- телохранителя, из бывших гладиаторов. И все.

Рим застыл в тяжелом, как августовское марево, недоумении. Привычный, глубоко укоренившийся ужас перед Суллой, не рассеивался долго. Ждали страшного подвоха.

Но шло время. Сулла действительно исчез. Ходили слухи, что он то ли в Путеоли, то ли в Африке, где умирает от какой-то жуткой вшивой болезни. Рассказывали, что его тело само порождало полчища вшей, которые пожирали его целиком.

Сверхъестественный ужас перед диктатором был так силен, что даже его опустевшей виллы в Риме избегали как зачумленной. Даже потерявшие всю собственность и родных в проскрипциях почему-то не решались на месть. Это трудно было объяснить.

Не сразу римляне заметили, что диктатора нет, а все идет своим чередом…

…Цезарь бежал от Суллы всю жизнь. Бегство перешло в армейскую службу в Вифинии, потом – в Киликии. Там он сумел отличиться – в битве при Митиленах: с одной лишь кавалерийской декурией вывел из окружения целую когорту, и за доблесть получил венок corona vitaе, который надевал чаще, чем позволяла скромность – шевелюра уже тогда начала редеть! Цезарю было прекрасно известно ядовитое заглазное замечание Цицерона, что страсть его к коронам и лавровым венкам есть не что иное, как стремление прикрыть слишком раннюю лысину.

Все это время он бежал от Суллы.

Мать написала ему в Киликию о том, что Сулла ушел от власти. Сам. Опасность миновала, он мог вернуться домой.

…Цезарь очень торопился. Не заезжая в Рим, он направился прямо в Путеоли, где, по некоторым из слухов, умирал от какой-то жуткой болезни Сулла.

Бегство кончилось. Цезарь не мог дать бывшему диктатору умереть, пока не получит главный ответ.

Втайне от всех, готовый к любому отвратительному зрелищу, он направился в Путеоли, на встречу с человеком, который когда-то вынес ему смертный приговор.

Сулла, как толстый слизень, обтянутый белой туникой, лежал у накрытого стола, на подушках террасы, в тени лозы, что вилась по мертвой сухой оливе. Прибой умиротворенно лизал мрамор террасы (она наклонно уходила в море), стрекотали дельфины. В Риме напрасно уверили себя в возмездии богов. Боги, не знающие справедливости, продолжали благоволить Сулле. Он всего лишь постарел и стал безобразно толст. Багровые пятна растянулись и еще сильнее уродовали его лицо. Но перемена в нем все-таки произошла. Он потерял зловещую гипнотизирующую силу взгляда своих ярко-голубых глаз. Теперь это были глаза счастливого сатира.

— Я знал. Я знал, что ты придешь ко мне. Хотя и не ожидал, что без лаврового венка. Ты, надеюсь, хотя бы на ночь его снимаешь или приноровился?

Сулла противно захихикал.

К нему вдруг подбежали мальчик и девочка, совершенно одинаковые – рыжие, с одинаково хитрющими глазами.

— А вот и мои последыши, – Фаустус и Фаустина, в честь удачи, которая мне не изменяла никогда! – он обнял и прижал их к себе:

— Ну, признавайтесь, ругается мать? — заговорщически спросил он детей.

— Ругается. — ответил мальчик, и оба лукаво потупились.

— Что говорит?

— Слышали, она сказала своей рабыне, чтобы заперла винный подвал и ключ принесла ей, а то, сказала, скоро допьется господин до того, что дельфины появятся в имплувиуме, — стараясь смешно подражать чужому голосу, ответила девочка.

— Так и говорит?- захохотал бывший диктатор Сулла, хлопнув себя по ляжке-

— Ну а вы?

— А мы тебе еще вина принесли! — девочка достала из-за спины небольшой мех – Мы хотим дельфинов в имплувиуме, отец!

— Очень хотим. Пожалуйста, — умоляюще подхватил мальчик.

Их нисколько не смутил хохот отца.

Цезарь смотрел на эту сцену в оцепенении.

— Будет вам дельфин! А пока- кто скорее?

Сулла тяжело, с трудом размахнулся и забросил яблоко в слепящую бликами синь. Дети, прямо в одежде, с визгом, поднимая брызги, понеслись в воду.

— Сорванцы, научились плавать раньше чем ходить! — смотрел на их возню с нежной гордостью сказал Сулла и развел рукой над низким столом жестом радушного хозяина. Стол был уставлен блюдами с колотым льдом, на котором покоились знаменитые путеольские устрицы:

— Ну что же ты, Гай Юлий, путь был неблизкий. Освежись вином. С Искии, люблю его! Ешь, это лучшие, их выращивают недалеко отсюда, — он сделал большой глоток из дорогой зеленой стеклянной чаши и с отвратительным чавканьем высосал устрицу, зажав ее в толстых пальцах.

Цезарь пришел в себя. Чудовище живо. Чудовище счастливо. Чудовище нужно убить.

— Тебя ненавидят и проклинают в Риме вдовы и осиротевшие дети тех, у кого ты отнял все и убил по проскрипциям руками низкой толпы. – Тебя проклинают умершие на чужбине, так и не увидевшие перед смертью родины и близких. Говорят, что после казни трех тысяч мятежных самнитов, которой ты лично руководил, легионерам пришлось выдавать новую обувь и одежду – старая была безнадежно испорчена кровью. Ты бросил трупы в Тибр, и он тек кровью и вздувшимися трупами три дня. Во всем должна быть мера. Все, что без меры- уродливо. Если бы тебя поразила страшная болезнь, пожирающая твое тело, как верят в Риме, это был бы естественный итог твоей жизни. Ты сказал когда-то, что ответишь любому за свои деяния. Я пришел спросить с тебя, диктатор Сулла. Бывший диктатор Сулла. Вопросов два. Первый тебе известен: почему ты оставил власть? И второй: почему не ты не боишься, что я прикончу тебя вот здесь? На что ты надеешься, ведь твои слуги даже не разоружили меня.

Сулла посмотрел на него, как показалось Цезарю, с облегчением и даже радостью.

— Я тебя ждал. Я всегда знал, где ты от меня скрывался, Гай Юлий, — сказал Сулла серьезно, — я знал все, что ты делал и как ты жил. Мне так подробно доносили о твоей жизни, что я даже привык к тебе и беспокоился, если долго не было донесений. Я сначала хотел приказать, чтобы тебя прикончили, но потом одумался. А потом мне стало интересно наблюдать за тобой: ты очень способный, у тебя большое будущее. Этого мне уже не увидеть, но это хорошо, что ты пришел ко мне. Очень хорошо, что ты пришел. Я знал, что ты придешь!

Сулла отщипнул от виноградной грозди и продолжал, жуя:

— Тебя не разоружили, потому что как раз тебя я не боюсь. Если ты не понял, почему, значит, я тебя переоценивал. Подумай сам. Это ответ на твой второй вопрос. А на первый…Слушай же! Я делал свою работу. Тяжелую, грязную, кровавую. Для Рима. Я сделал свою работу хорошо: Рим сейчас живет спокойно, без мятежей. Враги обезглавлены. Сытые даровым хлебом граждане идут вечерами к своим очагам, и кровь льется на аренах, а не на римских улицах. Для этого нужны были жертвы, и они были принесены. Ты думаешь быть гончаром, не выпачкав рук глиной? Или обтрясти оливу, не сломав ни одной ветки! В таком деле не бывает меры. Садись и слушай!

— Я ненавижу тебя, Сулла.

Устало сказал Цезарь и сел на мраморную скамью поодаль. Сулла щелкнул пальцами, и из-за дерева появился здоровенный чернокожий раб. Цезарь принял от него наполненную чашу и отметил про себя: безоружен. Значит, Сулла и впрямь его не боялся. Вино, вправду, оказалось отменным.

— Я знаю, что ненавидишь. Ненавидишь и восхищаешься, и неизвестно, что больше. Потому, наверное, я и не убил тебя. Какой же актер убивает истинного ценителя и почитателя своего таланта! Я никого не миловал, только тебя. И пришел ты не для того, чтобы спросить с меня, а чтобы просто спросить, как и тебе стать тем, чем был я – лучшим диктатором Рима, — усмехнулся тот.

— Почему ты оставил Рим Сенату? Зачем, когда у тебя была власть…

— Вот! —резко и радостно прервал Сулла,- Ты или это поймешь, или станешь когда-нибудь проклятием Рима и самого себя, если твои мечты осуществятся.

Диктатура может быть в Риме только на время, пока не восстановлен порядок и не уничтожены враги. Каждую работу нужно делать хорошо и не бросать на полдороге, иначе все придется переделывать сначала. — он сделал паузу.

Цезарь возразил:

— Разве не мудрее миловать? Разве помилованные не исполняются благодарности к тому, кто оставил им жизнь? Разве не они становятся самой сильной опорой твоей власти?

Сулла захохотал, запрокинув толстую шею и трясясь всем своим огромным телом. Цезарь смотрел на него с отвращением, но Сулла, казалось, особенно упивался именно отвращением Цезаря.

— Я ненавидел всех, кто давал мне деньги, когда я был нищим актером в Субуре! Они делали это, чтобы возвыситься в собственных глазах: смотрите, я достиг того, чтобы давать в долг! Миловать – это то же самое: я достиг того, чтобы даровать жизнь! Это даже еще хуже. Если помилованный чего-то стоит, он будет ненавидеть свою дарованную жизнь и больше всего того, кто ему ее оставил! Нет, никогда не миловать, особенно сильных и умных. Сильные и умные никогда верными не бывают. Верность правителю, любая верность — удел зависимых и слабых. Как бы почувствовал ты, если бы я простил тебя и позволил вернуться в Рим?!

— Я никогда бы тебе не поверил. Твое вероломство всем известно, ты многих так заманил в ловушку!

Сулла посмотрел насмешливо:

— Ты был бы прав. Если бы ты принял мою милость, я разочаровался бы в тебе. Сильно разочаровался. Меня ненавидят, и мне все равно, но ты-то должен понимать: все, что я делал, было для Рима. Видишь ли, мальчик мой, я люблю эту нашу проклятую, вонючую, хищную, ничего не прощающую землю, самую великую землю в этом рабском, варварском мире — он с неприличным звуком выплюнул виноградные косточки, – Рим это мятежный, предательский плебс, это грызущие друг другу глотки сенаторы и патриции, это вечная гонка за места консула, претора, прокуратора, эдила! Это состязания серпоколесных колесниц, как в Цирке Максимус. Еще один круг! Следующий! Ты еще жив! Ты видишь, как твои соперники, что глумились над тобой и унижали тебя, когда ты был слаб, ломают шеи, перевернувшись не страшной скорости, их рассекают серпы, а ты все хлещешь своих коней, ты впереди! И ты уже не можешь остановиться, даже если бы и хотел, это не в твоей власти! — Сулла воодушевился, пятна на лице побагровели сильнее.

Он сделал большой глоток из винной чаши.

Цезарь не перебивал.

— Но ты когда-нибудь думал, как это получилось, что мы, небольшая провинция в Лации с деревянным городом на семи холмах, разрослись до таких размеров и теперь владеем великой Александрией, великими Афинами? С чего это началось? Я скажу- с чего: с того, что Брут изгнал последнего царя и установил республику. Откуда все это взялось у нас? Как мы могли сломить отчаянно сопротивлявшиеся нам народы Испании, Африки, Киликии и прочая? Где теперь, например, Греция? Нет ее, а есть, нищая римская провинция Ахайя, и покорил ее я. Или царство египетское, обожествляющее своих царей – живых и сушеных- где их величие? Вассалы Рима, причем самые образцовые! Мы разобьем и Парфию. Я видел парфян, которых привел с собой в Грецию Митридат. Самое грозное – это их золотые и серебряные латы – они слепят солдат. В остальном – это толпа, которая разбредается по полю боя как крикливые бабы по рынку.

— Но их знаменитые колесницы…?

-— Ха! Хороши только там, где они могут разогнаться во весь опор. Иначе это стрелы, выпущенные ребенком из плохо натянутого лука! Единственное о чем жалею – уже не удастся увидеть всю Парфию римской провинцией! Это неизбежно случится, но я этого не увижу. Все бы отдал…!

Цезарь до внутренней дрожи и мурашек на коже сознавал, что это, пожалуй, самый важный разговор в его жизни.

— Ты или поймешь меня или будешь очень плохим диктатором, Гай Юлий, — сказал Сулла с неожиданной серьезностью, словно прочитав его мысли.

— И в чем, по-твоему, отличие плохого диктатора от хорошего? И есть ли оно?

— А, это и есть главная тайна, – Сулла оглянулся по сторонам в шутовском страхе и заговорщически подался к нему: —Это очень просто. Хороший диктатор может вовремя уйти. Сделать свою работу хорошо, и плюнуть на Рим, бросить его, и сидеть в своем поместье в Путеоли, есть устрицы, бросать в море яблоки, пить вино. И если все это сделано правильно, без него в Риме — улицы не потекут кровью. Порядок продолжится. Пока есть Сенат, Рим сможет оправиться от любой диктатуры. Даже моей. И будет продолжаться после меня.

Цезарь сделал большой глоток из чаши и сказал резко, пожалуй, слишком нервно:

— Сенат- это бехребетное и бесформенное сборище честолюбцев, которые только и способны, что на интриги и словесное рукоблудие. Только и умеют, что болтать по нескольку клепсидр в день и вносить сложность и смуту в простые вещи. Если бы такое творилось в армии, мы не выиграли бы ни одного сражения! Сенат не может иметь самостоятельной власти. Она должна принадлежать одному. Почему самое простое так непонятно!

— Я думал что ты умнее, мальчик Юлий – Сулла более раздраженно, чем раньше отпил из чаши и более безжалостно и шумно высосал устрицу- Да, все это так на первый взгляд. Но как раз Сенат удивительным образом делает великий Рим великим Римом. Его мятежная, вероломная, грязная толпа что на улицах- в тряпье, и та толпа, что в тогах- в Сенате имеет одно свойство- она неспособна на абсолютную покорность. Я сам не сразу это понял. А почему? Потому что эта толпа привыкла выбирать, она требует выбора. Ты слышишь меня, Гай Юлий? Это и сделало нас теми, что мы есть, и это отличает римлянина, повелителя мира, от бессловесного стада парфян или египтян.

Он замолчал.

— Выбор! А если этот выбор – между плохим и еще худшим?

— Это не играет роли. Дело в принципе. Выбор отличает свободного от раба.

— И у тех, кого ты объявил вне закона и за кем гналась толпа убийц по твоим проскрипциям, у них тоже был выбор?

— Да у них был выбор: принять удар и умереть с честью. Или выдавать своих близких за два таланта серебра. Или выдавать своих сообщников в обмен на жизнь предателя. Или не выдавать. Или бежать и скрываться на пиратских островах. Видишь, сколько я дал им вариантов! — Цезарю хотелось ударить Суллу.

Дети весело махали отцу из воды.

Он помахал им в ответ, лицо его просветлело. Раб налил ему еще вина и подал сыру и фруктов.

— А pomerium, Священная Борозда?! – воскликнул Цезарь, словно внезапно вспомнив: Скажи, как у тебя, римлянина, хватило святотатства нарушить священную границу Рима, перейти Рубикон и войти в город с вооружённым легионом!

— Это очевидно. Все правила о том, что священно, что нет придумали когда-то люди. Те правила, что придуманы так давно, что все уже забыли когда и почему, называют священными. Вот и все. А легионерам я сказал, как подло предал меня Цинна. Ведь это так и было: он подло предал меня. Корнелий Цинна нарушил свою клятву не вести против меня враждебных действий, а сам объявил мне смертный приговор in absentia. Ах, как кстати оказалась та молния, что ударила в храм Юпитера почти одновременно с этой изменой. Ах, как он горел, какая удача! Как кстати оказалась эта молния для меня, как кстати! Может быть, старик Юпитер и вправду был на моей стороне…. Благодаря той молнии я и жив до сих пор. Мои легионы тогда, у Рубикона, тоже сделали свой выбор. Или думали, что делают свой выбор. – медленно произнося каждое слово ответил Сулла- В этом отличие римских легионов от всех остальных армий этого варварского мира. Ну и пообещать им кое-что существенное пришлось, конечно, тоже. Не без этого. — лукаво улыбнулся он.

— О, как ты мудр сейчас, Сулла, как спокоен! А было время- ты мстил и…бросался на всех…как… собака с водобоязнью.

Сулла внимательно уставился на Цезаря. Его тяжелым, навыкате глазам вдруг в это мгновение вернулся тот жутковатый магнетизм. Холодок пробежал у Гая Юлия по спине, несмотря на жару, как тогда, во время их первой встречи:

— Я мстил своим врагам, и не жалею об этом. Я жалею о другом: признаюсь тебе, было время, я изо всех сил пытался сломать хребет Риму. Пытался сделать его испуганным стадом. Дурак…

— Нет, ты преуспел! Тобой в Риме все еще пугают детей.

— Нет, ничего я не добился! Может быть, я понял всю бесплодность своих попыток, когда встретился с одним бессильным, но наглым юнцом с пушком на губе, который должен был бы наложить в штаны от страха, а он посмел не повиноваться и иронизировать? – может быть…Но я понял однажды, — что сделать римлян навсегда покорными воле правителя, превратить римлян в парфян или египтян- мне не под силу. Более того, это было бы преступлением, за которое следовало казнить. Главное достижение Рима: как ни дави страхом, сколько не окрашивай Тибр кровью, в Риме всегда найдется тот, кто не побоится крикнуть даже самому обожествленному, самому великому диктатору: «соси ..!» Но я понял и то, что чем дольше я буду оставаться у власти, тем больше будет рождаться римских сыновей, знающих только власть диктатора, тем скорее можно будет превратить Рим в безгласное стадо! Тем утром, когда я пришел в Сенат и объявил, что ухожу, я просто особенно ясно осознал, что моя работа окончена. И мне нечего стало бояться – ни за Рим, ни за себя!

— Ты боялся? За Рим? — изумленно спросил Гай Юлий

— Наконец-то! Ну вот мы и дошли до самого главного! — Сулла с трудом поднялся и переваливаясь, как жирный гусь, зашагал по мрамору террасы- Я не просто боялся: я холодел от страха! Чем больше меня боялся Рим, тем больше я набухал страхом сам!» — Сулла уже не просто кричал эти слова, он извергал их из себя.

— Ты?

— О, да: отравят, подошлют убийцу.

— Сулла боялся смерти! – Цезарь не то засмеялся, не то закашлялся

— Нет, ты не понял: страшна была не сама моя смерть, а то, что если я умру слишком рано, начнется хаос – не сознательное, методичное искоренение врагов во имя будущего мира, как делал я, а просто смута и разброд, в которых Рим погибнет! И это будет моей виной, и с этим я уйду к праотцам и там буду держать за это ответ. Потому что не только вся власть, но и вся ответственность лежала на моих плечах, и если бы ты знал, Гай Юлий, как тяжела эта ноша, как ломает она хребет!

—И тогда ты стал делать все, чтобы укрепить, усилить Сенат… – тихо сказал Цезарь, глядя как пинии роняют хвою в море.

—…И тогда я стал делать все, чтобы постепенно, шаг за шагом слагать с себя эту ношу. А когда все было готово, я отдал власть Сенату И посмотри на меня – я жив, в моей чаше вино, небо не упало на землю- по-прежнему воют проститутки волчицами в Субуре, раскладывают на Форуме столы менялы, крестьяне жмут масло из олив, легионы несут свет Рима варварам! – он развел руками, словно актер, принимающий аплодисменты— Рим по-прежнему велик, и обходится без меня! И я могу спокойно, счастливо отправиться к Паромщику с монетой в рту. Самое трудное –вовремя остановиться. Главное – все сделать правильно. Если все сделано правильно, ты наведешь порядок и даже после этого умрешь своей смертью. Это самое труднее. – он помолчал и добавил очень серьезно: Вряд ли кому-нибудь удастся превзойти меня: я был самым великим диктатором, какой только когда-либо жил на земле. И когда-либо будет. Я отказался от власти. И выжил. Думаешь, это легко? Попробуй.

В паузу ворвалась веселая возня детей в воде. В самом разгаре была начатая отцом игра: няньки- рабыни внизу, под террасой, бросали им в воду яблоки, а те пытались до них доплыть.

Сулла ничего не замечал и был поглощен своими мыслями, и они унесли его очень далеко:

— Ведь вот какая штука- представь — наступает момент, когда ты видишь толпы людей на Виа Сакра , и Форум заполнен ими! Толпы, покуда хватает глаз! Они несут твои раскрашенные статуи перед триумфаторской колесницей, за нею- звенят цепями цари порабощенных народов! Римляне благодарны тебе: даже самый вонючий и оборванный нищий на Авентине, у которого в дыры видны яйца, ощущает себя частью великого целого, более сытым, более…удачливым даже: ему повезло- он родился римлянином, не варваром… Они благодарны тебе за это чувство и за зрелище! Они восторженно повторяют твое имя, как молитву богам!

Сулла видел, как загорались глаза Цезаря от этих слов.

Сулла не зря провел юность среди актеров. Цезарь вдруг воочью увидел улицы, Форум, толпу — все, о чем говорил «багровый диктатор», а тот, слегка опьяневший, продолжал:

— Толпы, толпы, живое море, сколько хватает глаз приветствуют тебя! И ты знаешь, что все это заслуженно: ты проливал для них кровь, ты бесконечно удачливее, умнее, храбрее, талантливее, сильнее, хитрее других, ты справедливо превознесен! И вот ты в своем лавровом венке и пурпуре плывешь на триумфальной колеснице так высоко над этой толпой! Ты выглядишь как Юпитер, и они видят в тебе Юпитера, и ты уверен, что уже стал Юпитером. Ты взял на себя власть и ответственность, и ни с кем не намерен делить ни то, ни другое. Но…!– он остановился и воздел к небу толстый палец, усиливая эффект сказанного, этот уродливый толстый сатир: — Но при этом так легко забыть то самое главное, самое проклятое отличие тебя от богов…- голос его стал горьким и торжественным- Главное отличие, что ты непременно станешь пищей червей или пеплом над Тибром. Непременно. И только это вопрос времени. И несмотря на все лавровые венки и свиту ликторов, даже знать когда, тебе, всемогущему и божественному, не дано! А это может случиться в любую минуту, над этим у тебя тоже- никакой власти. И вот ты – хотя и поневоле !– но бросаешь свой безоружный и окруженный «легион» на произвол судьбы. Но это на твоей совести. — он устало опустился на подушки.

Цезарь вдруг понял, почему Сулла его не боялся.

…Сулла умрет на следующую ночь. И когда весть об этом достигнет Рима, все будут в замешательстве, потому что почти все и так считали его мертвым.

Сенат начнет дискуссии, как хоронить Суллу, нужно ли воздавать кровавому диктатору положенные для римского полководца почести, и если да, то какие. И пока они будут взвешивать все за и против, на Марсово поле под проливным дождем- небольшими группами и поодиночке станут стягиваться легионеры-ветераны.

Среди них будет много хромых, на костылях, с пустыми рукавами, обезображенных шрамами, кого-то принесут на руках сильные молодые родичи. Постепенно все поле Бога войны заполнилось ими, и легионеры выглядели одновременно и жрецами и принесенными в жертву.

Внезапно послышалась строевая песня и толпа стала расступаться: на большом деревянном легионерском щите несли огромное, распухшее, почерневшее тело диктатора. Откуда-то принесли дров, и четко, по-военному, как когда-то возводили укрепления против Митридата, возвели погребальный костер. Легионеры не скрывали слез. В голос плакали их подруги и жены.

Цезарь тоже был там, позади толпы, на этом поле, под дождем. Он оказался между истощенным стариком с глубоким шрамом через всю половину лица и опиравшимся на костыли легионером. Легионер смотрел на происходящее глазами, полными скорби и плакал.

— Почему ты плачешь, солдат? – тихо наклонился к нему Цезарь – Разве ты не слышал о проскрипциях? Разве не слышал, сколько римлян было затравлено, умерло на чужбине и казнено, благодаря приказам того, кого сейчас хоронят?

— Я знаю. Но с ним мы дали Риму столько варварских стран. С ним прошла моя молодость, а тогда мне казалось, что я живу правильно и тоже делаю что-то великое.

— Ты глуп, солдат.

— Я знаю, ваша честь. — ответил он, утирая грязным рукавом красные веки.

Другой старик, со шрамом, при этих словах яростно плюнул:

— Жаль, что этого пса жгут уже после того, как он умер! Будь он проклят!- и заковылял прочь.

Диктатору Sulla Felix и тогда повезет…

За мгновение перед тем, как поднесут факелы к древесине, облитой из больших амфор оливковым маслом, дождь прекратится. Над Марсовым полем будет нестись плач «Прощай, великий Сулла!», и проклятия: «Возвращайся в аид, кровопийца!».

Завяжутся драки и начнется давка, в которой погибнет немало людей.

И все это будет продолжатся до тех пор, пока труп окончательно не сгорит.

И только тогда снова польет ливень….

(Написано в римской провинции Baetica, в 2010 году AD)

Carina Cockrell-Ferre

9 Августа 2021 г. в 11:28 ·

1. Создатель империи или гениальный неудачник? (западная историография от эпохи Возрождения до начала 20 века)

Обзор историографии вполне уместно начать с очень удачной характеристики С.Л. Утченко: «Поистине каждая эпоха знала своего Цезаря. Для той эпохи, когда вдруг проснулся страстный и восторженный интерес к античности, для эпохи Возрождения, Цезарь не стал еще любимым героем. Данте изображает своим руководителем Вергилия, Петрарка преклоняется перед Цицероном и оживленно беседует с ним, как с современником. Не блеск и победы римского оружия, не мощь и сложная организационная структура империи отвечали духовным запросам того времени, но диалоги Платона, резец Праксителя, ораторское искусство Демосфена и Цицерона и, наконец, нечто не очень ярко определяемое, но всем близкое и понятное, что последователи Петрарки, Колюччо Салютатти и Леонардо Бруни впервые обозначили заимствованным у того же Цицерона словом humanitas»{365}.

Ренессанс установил приоритеты, оказавшие влияние на последующее развитие историографии. Был четко установлен приоритет интереса к античной культуре над интересом к экономике, политике, государственности и другим сферам жизни древнего мира. Это означало появление особого интереса к Цицерону и гораздо меньшего — к Цезарю и Августу. Цицерон и его творчество стали символом римской культуры, а другие писатели, включая Цезаря и Саллюстия, превращаются во «второстепенных» авторов цицероновской эпохи. Другой знаковой фигурой стал Плутарх, и уже Ф. Петрарка (1304–1374) пишет сочинение «О знаменитых мужах», стилизованное под плутарховы биографии. В числе его персонажей был и Цезарь. Победа культурного «цицеронианства» неизбежно должна была привести и к его победе в области политических оценок, а традиция Плутарха стала преобладать над традицией других авторов.

Суть была не только в именах, но и в изменении ценностных подходов. Средневековая историография еще продолжала сохранять античную традицию рассмотрения истории как эволюции Империй, что стимулировало интерес к самой большой из них, Римской. Вместе с тем начиная с Августина и Павла Орозия, а еще ранее — с Евсевия Кесарийского, история начинает делиться на две части, дохристианскую и христианскую, причем, первая окрашивается по преимуществу в темные, а вторая — в светлые тона. Цезарь очевидно попадал в первую, непосредственной связи с христианством в его биографии не прослеживается, а потому он оказался вне системы ценностей христианских писателей.

Возрождение было процессом секуляризации и гуманизации культуры; с другой стороны, Италия 13–15 вв. представляла собой мир маленьких государств с республиканскими традициями, тогда как монархия приобретала образ врага, как в виде местных тираний, так и в виде осуществлявших экспансию внешних сил (французская или испанская монархия). Востребованными оказались и республиканские политические взгляды, а потому Цицерон, Катон и Брут вызывали все большие и большие симпатий. Так, уже Ф. Бьондо (1392–1463) критиковал Цезаря за «удушение республики», считая, что этот переворот, равно как и божья кара за преступления языческого Рима, стали причинами гибели Римского государства. Будучи гуманистом и, вместе с тем, пребывая на посту секретаря папской канцелярии, Бьондо соединил новые взгляды Ренессанса с традиционной христианской концепцией.

Н. Макиавелли считал государственное устройство Римской республики идеальным и разделял взгляды Цицерона о «смешанном строе». Именно у него эта теория приобретает новое, современное звучание. Процесс политической борьбы Макиавелли считал естественным — это был механизм изменения учреждений и исправления недостатков, а народные трибуны, бывшие защитниками прав и свобод народа, одновременно защищали и государство, удерживая народ в подчинении сенату. Рим усиливался еще и потому, что делал побежденных своими гражданами, не замыкаясь в рамках традиционного коллектива. Республика стала жертвой собственных противоречий, аграрных конфликтов, начавшихся со времен Гракхов, и роста власти провинциальных наместников и крупных военачальников.

Взгляды Н. Макиавелли, вероятно, стоят у истоков теории современного демократического общества и, вместе с тем, у истоков мифа о римской республике, которую пытались сближать как с республиками эпохи Ренессанса, так и с демократиями более позднего периода. Вместе в тем Н. Макиавелли явно приписывал Риму некоторые черты, которых тот не имел. Он преувеличивал демократический потенциал этого общества, а потому считал борьбу знати и народа естественным регулятором жизни свободного общества, тогда как римская олигархия, напротив, стремилась к полному подавлению всех государственных институтов и установлению над ними своего неограниченного контроля, что придавало конфликтам не конструктивный, а кровавый и деструктивный характер. Идеалом сулланской олигархии был не диалог с оппозицией, а ее полное уничтожение и подавление. Разбирая взгляды итальянского мыслителя, Э. Линтотт{366} указывает, что, в отличие от него, Полибий видел силу республики в ее единстве и отсутствии конфликтов, что свидетельствует об отличии римской модели от моделей поздних европейских демократий{367}.

Впрочем, в другом сочинении, «Государь», Н. Макиавелли, напротив, демонстрирует конструктивность единоличной власти. В историю вошло и понятие «макиавеллизма», в свою очередь приведшее к частому отождествлению сильной власти с беспринципностью, жестокостью и насилием. Н. Макиавелли понимал действия «государя» скорее в позитивном смысле, общечеловеческая мораль переосмыслила его в негативном ракурсе.

Темы Цезаря коснулся еще один великий деятель Возрождения, на сей раз английского. В своем «Юлии Цезаре» У. Шекспир показал последние месяцы знаменитого диктатора, создав образ старого, больного, усталого, нервного, подозрительного правителя, подверженного всем человеческим слабостям. Это было не очернение, а скорее — развенчание Цезаря, и устами Кассия Шекспир выражает изумление, что такой человек может управлять огромной державой и мечтать о мировом господстве, Собственно говоря, Цезарь погибает еще во втором акте, а подлинным героем трагедии является Брут, сделавший выбор между личным долгом и благом государства, мужественно сражавшийся за свои убеждения и заслуживший уважение даже у своих врагов. Шекспир следует Плутарху, его персонажами становятся энергичный и эмоциональный Марк Антоний, холодный, хитрый и расчетливый Октавиан, «бездарный» Лепид, благородная Порция. Он же продолжает намеченную Плутархом антитезу двух республиканских лидеров, расчетливого, думавшего о личной выгоде Кассия и кристально честного борца за идею, Брута, не допускающего что-либо противоречащее чистоте идеи свободы. Возможно, название «Юлий Цезарь» было вызвано тем, что в елизаветинской Англии выход драмы, где в заголовке стояло бы имя Брута, было невозможно по цензурным соображениям.

Наконец, взгляды, достаточно близкие к мнению Н. Макиавелли, высказывает Ш. Монтескье. В трактате «О величии и падении римлян» французский мыслитель также склонен идеализировать республику, особенно — ее ранний период и эпоху расцвета. Упадок начался с ростом численности граждан, которые составляли уже разделенное сообщество, не все члены которого были привержены традиционным римским ценностям. Создание и рост Империи, неравенство бедных и богатых привели к разрушению традиционных добродетелей, а приверженность солдат своим генералам — к свержению республиканского строя. Впрочем, Ш. Монтескье не видел выход из кризиса ни в деятельности Цезаря, ни в последующей империи, считая ее историю эпохой упадка. Если Н. Макиавелли стоит у истоков «мифа о республике», то Ш. Монтескье находится у истоков теорий ее падения, вызванного завоеваниями, кризисом римских ценностей и военными переворотами.

Эпоха абсолютных монархий 17–18 вв. вызвала особый интерес к Цезарю, которого начинают считать величайшим правителем в истории Рима и основателем системы абсолютной монархии, продолжателями которой стали выступать и сами современные правители. С другой стороны, эпоха Просвещения усилила интерес к экономическому развитию и техническому прогрессу, а централизация европейских держав демонстрировала свое очевидное превосходство перед феодальной раздробленностью. Наоборот, революционная историография, особенно в эпоху Великой Французской революции, снова подняла на щит Катона, Цицерона и Брута и третировала Цезаря как основателя тирании.

При всей исторической закономерности подобного подхода, он вел к любопытному парадоксу. Застойные абсолютные монархии с их сословным делением общества, крепостным правом, всесилием религии, королевской власти и бюрократии равнялись на Цезаря, бывшего одним из самых смелых и оригинальных реформаторов в истории человечества и способствовавшего прогрессу прав человека. С другой стороны, преобразующие и освобождающие человека и общества буржуазные революции, провозгласившие своим девизом личную свободу, суверенитет народа и господство закона, сделали героями людей, защищавших олигархическую республику с ее нищим, реально бесправным народом и миллионами еще более бесправных провинциалов и рабов. Поразительно и то, что люди, мечтавшие о коренном переустройстве общества, делали своими кумирами Катона, говорившего «нет» любой инициативе преобразования иногда только потому, что это предложение отличается новизной, Брута, чьи «реформы» сводились только к убийству Цезаря, и Цицерона, идеализировавшего давно отжившую и ставшую виртуальной республику.

19 век привел к становлению исторической науки. Это было время накопления позитивных знаний и разработки истории в целом и антиковедения — в частности. Особенно вторая половина 19 века стала временем введения в обиход новых методов работы с источниками, как традиционными литературными, так и новыми, археологическими, эпиграфическими и нумизматическими. Это было время раскопок Г. Шлимана, Э. Курциуса, Л. Омоля, появления Корпусов греческих и латинских надписей и фундаментальных трудов Дж. Грота, У. Митфорда, Н.Д. Фюстель де Куланжа, Я. Буркхардта, И. Тэна, Э. Ренана и многих других ученых, заложивших основы современного антиковедения Видное место среди этих исследований занимают труды немецких ученых, В. Друманна и Т. Моммзена, и именно с ними связано появление нового взгляда на Цезаря.

Уже у В. Друманна присутствует представление об экономическом, политическом и духовном кризисе Римской республики. Последняя изжила себя, и это понимал Цезарь, а сутью его преобразований стало установление единовластия и создание абсолютной монархии, типологически сходного с европейскими абсолютными монархиями 16–18 вв.{368} Аналогичная точка зрения на Цезаря представлена и в трудах Ф. Шампаньи и Ч. Мериваля{369}, однако подлинным создателем и новой концепции гражданских войн, и нового образа Цезаря можно считать Т. Моммзена.

Вероятно, именно Т. Моммзену удалось в полной мере развенчать миф о римской республике. Захватив верховную власть над миром, Рим возложил на себя необычайно трудную задачу, которую он так и не смог разрешить, а само римское владычество все больше и больше вырождалось в «мелочный и близорукий эгоизм». «В Риме считалось достаточным управлять изо дня в день и разрешать с грехом пополам лишь текущие вопросы»{370}. Центральное правительство полностью утратило контроль над провинциальным управлением, что привело к полному повсеместному развалу. Наиболее полно этот кризис проявился в Испании 50-х гг. 2 века до н.э., выражаясь в постоянных поражениях римской армии, ее чудовищной жестокости против мирного населения, некомпетентности, коррупции и нарушениях международного права римскими полководцами и полной неспособности власти контролировать как местное население, так и свою собственную администрацию{371}. В Азии, Македонии и Греции, где римское господство было более стабильным, Рим «отладил» грандиозную систему организованного грабежа, в котором участвовали не только власти, но и римские дельцы и колонисты. «Возникла новая система государственного хозяйства: она отказывалась от обложения римских граждан, но зато превращала всю массу подданных в доходную статью государства… Цинизму и алчности римских торговцев предоставляли с преступным потворством полный простор в провинциальном управлении», а прекраснейшие города соседних с Римом стран приносились в жертву «не варварскому честолюбию, но еще гораздо более гнусному варварству спекуляции»{372}.

Бедственным было и положение в армии. Римский флот не смог заменить уничтоженные эллинистические флоты, что привело к небывалому расцвету морского разбоя, а римские дельцы сотрудничали с пиратами. Охота за рабами стала главным промыслом, процветавшим на Средиземноморье. Оборона границ в Азии и Африке перелагалась на подданных, а охрана италийских, македонских и испанских границ велась крайне небрежно. Римские армии «уже напоминали те сирийские армии, в которых число хлебопеков, поваров, актеров и прочих нестроевых элементов вчетверо превышали число так называемых солдат», а римские военачальники преуспели лишь в искусстве губить свои армии{373}. Плохое управление, сочетавшееся с хищническим римским «капитализмом» и бесправием подданных, развал армии и некомпетентность руководства — такова картина положения Римской державы уже на рубеже 2–1 вв. до н.э.

Еще более опасным был экономический и социальный кризис. «Капитал вел войну против труда, т.е. против свободы личности, конечно, облекая эту борьбу, как всегда, в строго законные формы»{374}. Возникала угроза гибели крестьянства, а затем и гибели республики. Италийское крестьянское землевладение обесценивалось: мелкое хозяйство вытеснялось крупным, земледелие — скотоводством, виноградарством и разведением маслин, а свободный труд — трудом рабов{375}. Страшная картина рабства с его постоянной охотой на людей, всеобщим проникновением рабского труда, плантационной системой и зверским обращением с невольниками, общей напряженностью и кровавыми восстаниями, полностью сходная с картиной другого современника Моммзена, А. Валлона, дополняет картину кризисного состояния общества{376}.

Происходит и разложение правящей элиты. Власть замыкалась в себе и становилась наследственной. «Тайное голосование и некоторые другие преобразования создавали иллюзию независимости и суверенитета народного собрания, но эта борьба народного суверенитета против фактически существующего строя была неудачной». «В Риме того времени пагубным образом сочеталось двойное зло: с одной стороны, выродившаяся олигархия, с другой — еще неразвитая, но уже пораженная внутренним недугом демократия… Но в действительности в тогдашнем Риме не было ни настоящей олигархии, ни настоящей демократии»{377}.

Т. Моммзен стоит у истоков так называемой «двухпартийной схемы», согласно которой вся история Рима от Гракхов до Цезаря представляет собой борьбу двух партий, оптиматов (партии знати) и популяров (народной партии). Впрочем, Моммзен постоянно подчеркивает сходства между двумя партиями, прежде всего, в смысле их «политического эгоизма, лицемерия и беспомощности»{378}.[96]

Один из критиков Т. Моммзена назвал его теорию «мстительным взглядом стороннего наблюдателя», не желающего судить римлян «в том контексте и по тем стандартам, которые признавали они сами»{379}. Заметим, что жуткая картина «империи зла» была создана ученым, преклонявшимся перед Римом и сделавшим, вероятно, более, чем кто-либо другой для изучения и понимания его истории, а литературная сторона «Истории Рима» обеспечила его автору Нобелевскую премию.

Следующим этапом концепции Т. Моммзена является концепция римской революции. Возможно, первым, кто осознал степень опасности, был Сципион Эмилиан, однако победитель Карфагена и Нуманции, честный и умеренный реформатор, опасался революции больше, чем существующего порядка{380}. Революцию начали другие. Моммзен не сочувствует Гракхам, он считает цели Тиберия благими и спасительными, но этот благонамеренный патриот встал на путь демагогии и тирании. Его аграрный закон был единственным способом предотвратить гибель италийского крестьянства, но его методы вызвали начало кризиса и политического насилия, а ореол мученика оказался незаслуженным{381}. Гай Гракх поставил своей целью свержение аристократии путем союза пролетариата и купечества. Он вовсе не собирался утверждать римскую республику на новых, демократических основах, а, наоборот, хотел отменить республиканские учреждения, стремясь к пожизненному трибунату, монархии и тирании. Моммзен критикует и конкретные итоги деятельности Гракхов: хлебный закон способствовал росту социального паразитизма, всаднические суды оказались еще более коррумпированными, чем сенатские, а эксплуатация провинций продолжала усиливаться{382}. Впрочем, победившая реставрация также не была выходом из положения. Римская знать не сделалась ни умнее, ни лучше.

«Никогда еще во всей римской истории не было среди аристократии такого полного отсутствия государственных и военных талантов, как в эту эпоху реставрации, в период между гракханской революцией и революцией Цинны»{383}. Все социальные пороки, речь о которых шла ранее, прогрессировали с ужасающей быстротой, и самым ярким показателем этого распада стала Югуртинская война, обнажившая все язвы римской системы. Вместе с тем, в Риме не было и настоящей демократической оппозиции, а революция вовлекала в себя военных и армию. Оставалось неясным, будет ли выступление Мария новой попыткой заменить олигархию тиранией (невозможность демократии была уже очевидна). Так или иначе, на политическом горизонте рядом с короной появился меч{384}.

Марий получил оружие в лице новой реформированной армии и спас Рим от нашествия германцев, которое допустила правящая олигархия и с которым она не могла справиться{385}. Это была первая, но далеко не последняя ситуация, когда популярный военачальник выступил в качестве спасителя Рима. В лице Мария оппозиция получила более подходящего вождя, чем Гракхи, и он мог пойти по одному из двух путей: либо свергнуть олигархию военным путем, либо попытаться ввести реформы посредством закона. Марий пошел по второму пути и проиграл{386}. Причиной его поражения стало объединение против него сенаторов и всадников (аристократии и буржуазии), а затем и раскол между военным вождем и демократами. Это была новая победа реставрации{387}.

На повестку дня вышел союзнический вопрос, вызванный как общим ухудшением положения союзников в ходе кризиса, так и поражением народной партии и крахом надежд на получение гражданских прав{388}. Эту реформу попытались осуществить аристократические реформаторы во главе с Ливием Друзом, но и они потерпели неудачу, что и вызвало Союзническую войну. Уступки италикам после войны Т. Моммзен считает половинчатыми, что стало причиной нового политического, а затем уже и экономического кризиса, в свою очередь, вызванного послевоенной разрухой. Проявлением этого кризиса были выступления Сульпиция Руфа, военный переворот Суллы и последующая диктатура марианцев, а затем и гражданская война.

Моммзен достаточно уважительно относится к Сулле. Он считает, что последний провел успешную кампанию против Митридата, добившись победы над царем и восстановления порядка в Греции, Македонии и Малой Азии{389}, после чего смог приступить к предстоящей реставрации. В ходе гражданской войны Сулла покончил с длившейся уже десять лет революцией и смог приступить к реформам{390}. Говоря о Сулле, немецкий историк выдвинул два достаточно противоречивых тезиса, позже активно используемых последующей историографией: мнение о Сулле как защитнике аристократических традиций и мнение о Сулле как строителе римского государства.

Человек, лишенный политического эгоизма, Сулла сумел защитить римскую аристократию. Он положил конец италийской революции, покончил с анархией в Риме и стал подлинным творцом государственного объединения Италии. «Без преувеличения можно сказать, что давно расшатанная римская республика неизбежно рухнула бы, если бы Сулла не спас ее своим вмешательством в Азии и Италии»{391}. Впрочем, режим Суллы также оказался непрочен, а его постройка походила на плотину, брошенную в бушующее море{392}.

Итак, первый период был временем непрерывной 50-летней революции. Старый порядок рушился бесповоротно, и Риму угрожала опасность полной анархии внутри и военного разгрома извне. Трагедия была в том, что Рим фактически объединял под своей властью цивилизованный мир, а потому под угрозой оказалась вся судьба цивилизации{393}.

Именно в этот момент на политическую сцену выходит Цезарь. Оппозиция сулланскому режиму, с которой была связана жизнь молодого аристократа, была фактически всеобщей. К ней примыкали либералы и конституционалисты, демократы и деловой мир, недовольны были широкие массы населения Италии и Рима, жители экспроприированных общин, массы репрессированных и разоренных людей, всевозможные честолюбцы{394}. Построив свою крепость, Сулла не смог оставить в ней достойный гарнизон. Т. Моммзен придерживается невысокого мнения о лидерах постсулланского режима (Метелл Пий, Катул, Лукуллы и др.){395}? включая Помпея и Красса, тем более, что их нельзя было назвать несомненными сторонниками режима{396},

Впрочем, и у демократов не было серьезных политических лидеров. Котта играл второстепенную роль, Лепид был личностью незначительной, а с Цезарем можно было связывать только будущее. Т. Моммзен с глубоким уважением относится к Квинту Серторию, человеку рыцарской храбрости, прекрасному оратору, талантливому военачальнику и подлинному государственному деятелю{397}. В известной мере, Серторий был предтечей Цезаря, и его трагедией было то, что он был вынужден сражаться против своего государства{398}.

Дело Суллы рухнуло в результате союза Помпея и Красса с демократами в 70 г. Впрочем, вопрос о будущем был скорее поставлен, чем решен, а коалиция, связанная только целью свержения режима, распалась, как только эта цель была достигнута{399}. Перспективой могла стать диктатура Помпея или, напротив, конфликт между Помпеем и Крассом. Новая гражданская война была предотвращена благодаря демократическим лидерам. С другой стороны, Т. Моммзен постоянно подчеркивает посредственность и заурядность Помпея, который всегда стремился к исключительному положению в государстве, но не мог решиться его занять{400}. Это было первое испытание, которому подвергла его судьба, но он его не выдержал{401}. После закона Габиния, Помпей уверенно шел к единоличной власти, побеждая пиратов и Митридата и неуклонно продвигаясь на восток. Поход завершил создание Римского государства в Азии, и когда Помпей вернулся в Италию в 62 г., он «во второй раз увидал царский венец у его ног»{402}.

В период отсутствия Помпея произошли важные события. Цезарь провел дело Рабирия, реабилитировал память Мария и сблизился с Крассом. Публично называя Помпея главой своей партии, демократы готовились и к борьбе против него. «Замысел демократов, направленный и против сената и против Помпея, делал возможным соглашение между этими двумя. Демократия, пытаясь противопоставить диктатуре Помпея диктатуру другого, более угодного ей человека, тем самым также шла к военной власти…»{403}.

Переворот Помпея не удался. Отчасти это было вызвано тем, что его действия встретили сопротивление с обеих сторон и вызвали опасения гражданской войны, однако отчасти и по причине личной слабости лидера, ибо «человеку, лишенному мужества, не поможет и милость богов»{404}. Теперь на сцену выступает Цезарь. Именно он стал инициатором триумвирата. Впервые во главе демократов становится лидер, увенчанный победой в Испании и полный обширных военных замыслов. Уже тогда создается его великая цель, «идеал свободного государства под главенством одного лица»{405}.

Новым шагом стало завоевание Галлии. Т. Моммзен считает завоевание исторической миссией Рима и видит в этом глобальную заслугу Цезаря. «В силу того закона, что народ, сплоченный в государство и цивилизованный, растворяет в себе народы политически и культурно незрелые — в силу этого закона, столь же непреложного, как закон тяготения, италийская нация, единственная из народностей древнего мира, сумевшая соединить высокое политическое развитие с высшей цивилизацией… была призвана подчинить себе пришедшие в упадок греческие государства Востока к вытеснить на западе через посредство своих колонистов народы, находившиеся на более низкой степени культуры: ливийцев, иберов, кельтов, германцев»{406}. Впрочем, это не только характерная для XIX века апология колониальной миссии цивилизованных народов. Идея завоевания принадлежит римской демократии. Она была уже у Гая Гракха, ее воспринял Марий, но только после свержения сулланского строя, демократия взялась за решение задачи. Первым шагом было восстановление господства в Средиземноморье, вторым — покорение Востока (эта задача была решена с помощью Помпея), третью задачу осуществил Цезарь. Получая военную власть, он думал об интересах партии, но его план был планом возрождения государства{407}.

С другой стороны, хотя кельты добились значительного прогресса, их цивилизация достигла своего предела и клонилась к упадку. Основой их жизни был не город, а племя. Настоящее варварство уже исчезло, но галлы были далеки от уровня культуры. Над страной нависла германская угроза, опасная и для римлян. Завоевав Галлию, Цезарь ослабил экономическое давление на нее и пощадил галльские национальные, политические и религиозные учреждения, проводя романизацию в относительно мягкой форме{408}. Если бы не Цезарь, великое переселение народов случилось бы на 400 лет раньше, когда римская цивилизация была гораздо слабее, а деструктивные последствия могли бы стать необратимыми. Именно с Цезаря начался процесс развития европейской цивилизации, как Средневековья, так и Нового времени. «Мы обязаны Цезарю тем, что между минувшим величием Эллады и Италии и гордым зданием новой истории был перекинут мост, что Западная Европа стала романской, германская Европа классической… что Гомер и Софокл не привлекают, подобно Ведам и Калидасе, только литературных ботаников, а цветут в нашем собственном саду, и это дело Цезаря»{409}.

Пока Цезарь воевал в Галлии, Помпей шел к собственной диктатуре, пытаясь установить контроль над государственной машиной и сближаясь с республиканцами. Он пытался сделать это еще в 57 г., получив полномочия по снабжению хлебом, а затем в 52 г., став «консулом без коллеги». Теперь Помпей и оптиматы начинают борьбу на уничтожение. Началась борьба за лишение Цезаря его полномочий, завершившаяся открытым объявлением войны со стороны помпеянцев. Ответом стал Рубикон: Цезарь не только начал военные действия, он брал на себя ответственность за судьбу государства{410}.

Силы были неравны. Цезарь начинал войну как командующий галльской армией, тогда как Помпей был фактическим главой республики, распоряжавшимся всеми ее силами. Как полагает Т. Моммзен, в Италии существовала сильная поддержка Помпею, но его ничтожество и разногласия в руководстве свели ее на нет. Победа дала Цезарю не так много: Помпей мог организовать морскую блокаду, а провинции и финансы были в его руках. Имущие классы в Италии боялись репрессий, анархии и передела собственности, а неимущие страдали от инфляции, высокой квартирной платы и задолженности. Цезарь завоевал Италию постепенно, основным механизмом стали политика милосердия и разумные экономические и социальные преобразования{411}.

49 год принес первые победы, а поражение Афрания и Петрея в Испании разрушило все планы Помпея{412}. Переломом стала битва при Фарсале, однако и после нее оставалось множество проблем. Т. Моммзен посвящает немало места александрийской войне и другим кампаниям 47 г. и достаточно высоко оценивает действия помпеянцев в африканской кампании. Снова демонстрируя пренебрежение к Помпею и большинству его сторонников, он проявляет уважение к Катону, которого ранее многократно упрекал в шутовстве и доктринерстве.

В отличие от Помпея, Катон был руководителем республиканцев, даже тогда, когда республика была безнадежно утрачена. В смерти Катона больше благородства, чем в его жизни, и при всей его недальновидности, утопизме, утомительной надоедливости и фальшивых взглядах, которые сделали его «идеалом тупого республиканца и любимцем тех, кто им спекулирует», Катон единственный с честью и отвагой оставался достойным представителем этой великой системы{413}. Катон погиб не даром. Это был ужасающе резкий протест против монархии, показавший «всю мнимую законность, которой Цезарь облек свою монархию и обличил во всей ее лицемерной лживости тот лозунг примирения партий, под чьей эгидой возникло господство нового властителя». Катон оставил в наследство Империи непримиримую войну, которую вплоть до Тацита вел с ней призрак легитимной республики, эту «войну заговорщиков и литераторов»{414}.

Впрочем, для Моммзена (в отличие от его предшественников) Цезарь важен не своим путем к власти и победами над политическими противниками и даже не Галльской войной. Главное — это его глубоко конструктивная программа выхода из кризиса и создания нового мира, которую он пытался осуществить на протяжении всей своей жизни и которую он особенно полно реализовывал в последние годы. Цезарь для Т. Моммзена — уникальная фигура в истории Рима, родовитейший аристократ, величайший оратор, писатель, полководец, политик и государственный деятель, человек, сочетавший в себе необычайное обаяние, страсть и реализм{415}. В отличие от Александра, Ганнибала и Наполеона, солдат играл в нем подчиненную роль по отношении к политику. Цезарь для Моммзена — это уникальный вариант демократического монарха, основой власти которого является воля народа. Он сумел создать абсолютную власть и проводить надсословную и надклассовую политику, объединив все слои римского общества{416}. Т. Моммзен показывает политику Цезаря как глубоко конструктивную систему преобразований: прекращение гражданских распрей и борьбы партий, амнистия политическим противникам, создание нового типа власти, превращение сената в совещательный орган, оздоровление финансовой системы и государственной казны, наведение порядка в Риме и Италии, общее оздоровление экономики и налаживание мирной жизни во всем римском мире и, наконец, создание политического, экономического и культурного единства средиземноморского мира{417}.

Именно с Цезаря начинается история великой Империи, заложившей основы средневековой, а затем и последующей западноевропейской цивилизации{418}. «Как труженик и творец живет еще после многих веков в памяти народов первый и, в то же время единственный император-Цезарь»{419}.

Мы уделили столь значительное место теории Т. Моммзена потому, что именно он был создателем научной концепции истории Рима последнего века республики, и вся последующая наука, независимо от того, хотела она этого или нет, равно как и независимо от признания (или непризнания) факта преемственности, находится в том поле, которое очертил для нее выдающийся немецкий историк.

Как в свое время Плутарх, Т. Моммзен создал яркие образы деятелей эпохи: Гракхи, Марий, Сулла, Помпей, Катон и сам Цезарь. Блестящий талант литератора часто довлеет над содержанием, но, независимо от согласия или несогласия, ученые не могут пройти мимо его ярчайших образов. С Моммзеном много спорили и не соглашались, но именно он задал ту проблематику, с которой работает и современная наука. Критикуя Моммзена и даже отрекаясь от него, она все равно находится в рамках его «теоретического семинара», а во многом и фактической основы. Как никто до него и мало кто после, Моммзен разобрал экономическую и политическую систему поздней республики, ее идеологию и культуру, создав, вероятно, первую научную теорию кризиса республики и установления Империи. К этой теории примыкают еще две, также сыгравшие немалую роль в истории антиковедения — теория принципата, как особой формы власти, созданной Августом, а отчасти и Цезарем (знаменитая «теория диархии» или «монархии римского типа»){420}, и теория Империи как нового уровня римской цивилизации, контрастирующего с разрухой позднереспубликанского периода{421}.

Заканчивая обзор моммзеновской концепции истории поздней республики и диктатуры Цезаря, попробуем определить ее основные черты.

1. Эпоха поздней республики была временем глубочайшего системного кризиса экономики, политической системы и идеологии римского общества, вызванного превращением Рима в великую державу и полным несоответствием старых форм управления и новой реальности.

2. Кризис стал очевидным к последней трети 2 в. до н.э. и продолжал углубляться вплоть до времени Суллы, когда общество достигло низшей точки падения.

3. Именно демократия пыталась вывести государство из этого кризиса, достаточно рано придя к использованию экспансии, армии и единоличной власти. Первые попытки (реформы Гракхов, «принципат» Мария и правление Цинны) при всех их успехах оказались неудачны. Новое движение началось после свержения сулланской системы.

4. Цезарь начинал свою деятельность как лидер демократического движения, вначале больше действуя как закулисная сила, поддерживая Красса и Помпея, а затем всё более выдвигаясь на первый план. Его поддержали массы населения Рима и Италии, и именно как лидер римской демократии Цезарь начал войну в Галлии, гражданскую войну, а затем и полномасштабные реформы. Т. Моммзен создает образ лидера популяров, ставшего великим полководцем и демократическим монархом.

5. Галльские войны стали глобальной заслугой Цезаря и принесли пользу не только Риму, но и галлам, создав новую римско-галльскую цивилизацию и предотвратив возможное «великое переселение народов». Если галльские войны спасли Рим от внешней угрозы, то гражданская война и победа Цезаря способствовали спасению Рима от внутреннего распада.

6. Реформы Цезаря спасли римское государство и античную цивилизацию от гибели, они возродили не только Рим и Италию, но и огромный мир новой Империи, создав новую общность, лежащую у истоков будущих цивилизаций.

7. Наконец, Т. Моммзен восстановил роль Цезаря в культурной жизни Рима, показав как его самостоятельную роль в этой последней (и как писателя, и как спонсора), так и значение государственной деятельности Цезаря для культурного развития общества. Негативно относясь к Цицерону, Т. Моммзен (вероятно, чрезмерно) попытался избавиться от засилия «цицеронизма» в культуре.

Т. Моммзен выступил как, вероятно, самый значительный и красноречивый адвокат Цезаря, а его труд стал первой серьезной научной разработкой темы. Разумеется, положения Т. Моммзена вызвали критику и протесты, причем, зачастую протестное отношение было вызвано красочными эпитетами и великолепным стилем. Эти последние иногда оттеняют содержательную часть, и это стало еще одной причиной того, что мы сочли необходимым пересказать теорию Т. Моммзена более подробно. Критика шла по трем линиям: со стороны приверженцев старых теорий, со стороны единомышленников, протестующих против слишком сильных оценок, и, наконец, со стороны приверженцев новых идей.

Вероятно, две первые тенденции отражены в трудах современников Т. Моммзена, Б. Низе, К.В. Нича, Ф. Рюстова и В. Рошера. Б. Низе в принципе принимает теорию кризиса республики{422}, — трактовку борьбы Мария и Суллы и общую оценку сулланской диктатуры{423}, полагая, однако, что зло партийной борьбы в полной мере возродилось в 70-е гг. I века. Реформы 70 года имели далеко идущие последствия, итогом которых стало разрушение системы Суллы, падение аристократии и торжество монархии. Вместе с тем, положение оставалось тяжелым, и справиться с ним не могло ни правительство оптиматов, ни Помпей и Красс, ни демократы. Италия была разорена тремя войнами (Союзнической, гражданской и спартаковой) и сулланской колонизацией, а городское население нищало в результате сулланской политики. Недовольство городского населения стимулировало роль демагогов, провинции были разорены не меньше, чем метрополия, а имущественные диспропорции приняли ужасающий характер{424}.

Хотя, вероятно, именно Цезарь был инициатором триумвирата, главной силой по-прежнему оставался Помпей, программа которого, в общем, и реализовывалась во время консульства Цезаря. Объединенный триумвират господствовал до 53 г. (т.е. до гибели Красса), а в ходе Галльских войн баланс сил начинает меняться в сторону равновесия между Цезарем и Помпеем. Как и Т. Моммзен, Б. Низе, в общем, не склонен считать республиканцев более или менее серьезной силой{425}.

Б. Низе положительно оценивает завоевание Галлии. Это было событие всемирно-исторического значения, которое «ввело римское господство в сердце северной Европы и, вместе с тем, помогло Цезарю развернуть свои государственные способности и приобрести славу, богатство и силу, давшие ему преимущество перед всеми его соперниками»{426}.

Дальнейшее развитие событий рассматривается, главным образом, в ракурсе соперничества Цезаря и Помпея. Уже с 52 г. последний решил устранить соперника, что и пытался сделать при помощи оптиматов, впрочем, и Цезарь был готов к силовому варианту{427}. Вероятно, он не очень верил в предпринимаемые им попытки примирения, а победа в войне 49 г. (в Италии и Испании) были одержаны благодаря его успешной стратегии и тактике, равно как и благодаря политике милосердия{428}. Б. Низе подробно разбирает реформаторскую деятельность Цезаря, показывая ее многосторонний и конструктивный характер (земельные раздачи, создание властных структур, строительные проекты). Вместе с тем, автор далек от моммзеновской идеализации: он достаточно спокойно, как правило, без комментариев, излагает события гражданской войны и полагает, что Цезарь слишком подавлял сенат и чрезмерно демонстрировал свою абсолютную власть, что, в конечном счете, и привело к заговору. С другой стороны, Б. Низе считает нереалистичными глобалистские замыслы Цезаря и особенно представления о них в современной историографии{429}. Примерно в том же плане рассматриваются события и в исследовании К.В. Нича, который также видит в деятельности Цезаря немалую долю разрушительных тенденций{430}.

Таким образом, эта группа исследователей, в целом, придерживаясь взглядов Т. Моммзена, склонна оценивать достижения Цезаря, не применяя столь высоких патетических оценок, которые можно встретить у знаменитого немецкого историка, снижать значимость и глобализм его проектов и отмечать ошибки, как правило, связанные с эскалацией монархической власти и отношениями с сенатом. Другие исследователи выступали с критикой власти Цезаря.

По мнению Ф. Рюстова и В. Рошера, цезаризм был не демократической монархией, ставшей результатом демократического движения, а скорее — результатом упадка полисной демократии и псевдодемократическим течением. Он соединял в себе две противоположные тенденции, крайний демократизм (или скорее — популизм) и крайний монархизм. Сосредоточив в своих руках политическую власть, цезаризм стремится сохранить иллюзию общего равенства, стараясь импонировать всем слоям населения, однако его главной опорой остаются армия и силовые структуры. Республиканские традиции деградировали, хотя и частично сохранились.

Особенностью этого подхода стало появление понятия «цезаризм»{431}, отсутствующее у Т. Моммзена, настаивающего на уникальности Цезаря. Цезаризм становится известным синонимом «бонапартизму» и обозначает монархический режим, отличный от монархии с легитимной наследственной властью монарха и традиционными институтами. Носитель власти при «цезаризме» и «бонапартизме» приходит к власти по воле народа выборным или квазивыборным путем, опирается на армию и сохраняет демократический или популистский фасад, иногда даже проводя серьезные реформы. Заметим, что такого рода режимы — довольно частое явление в истории, но, в отличие от них, (включая и режим Наполеона I), Цезарь действительно пришел к власти в результате народного выбора, а военный аспект всегда был подчинен политическому, тогда как популизм имел тенденцию к сокращению.

Другая, ставшая достаточно популярной идея была, вероятно, впервые высказана Р. фон Пельманом, отмечавшим типологическое сходство между властью Цезаря и режимами греческих тиранов{432}. Цезаризм также воспринимался как бюрократическая система, которая при насаждении уравнительных тенденций и единообразия, реально лишала прав различные слои общества.

Представители бонапартистского режима действительно испытывали интерес к Цезарю, причем, их в значительной степени интересовала военная сторона его деятельности. Различные суждения, часто достаточно критического плана высказывал Наполеон Бонапарт. Некоторые из них весьма своеобразны. Так, он считал, что в 49 г. Помпей должен был всеми силами удерживать Рим, что, несомненно, привело бы к немедленному окружению Помпея и окончанию войны уже в 49 г. Наполеон III издал в 1865–1868 гг. свою трехтомную «Историю Юлия Цезаря», где в военной части опирается на исследования своих адъютантов, прежде всего, Стоффеля, написавшего классическое сочинение о ходе гражданской войны{433}. Исследование военных кампаний Цезаря успешно продолжалось на рубеже 19 и 20 вв. Появились основательные издания «Записок» Цезаря, издания Е. Кюблера, В. Вельфлина, Мойзеля и Шнейдера{434}. Известным итогом этих исследований стал труд Г. Дельбрюка.

Г. Дельбрюк считал Цезаря вершиной военного искусства, мастером наступательных и оборонительных операций и блестящим представителем «стратегии сокрушения», способным также применять и другой вид стратегии, «стратегию измора»{435}. Некоторые суждения Г. Дельбрюка достаточно оригинальны (так он полагает, что в большинстве сражений галльских и гражданских войн Цезарь имел численное превосходство){436}. Дельбрюк очень профессионально и тщательно разбирает главные сражения Цезаря. В галльских войнах он уделяет особое внимание кампаниям 58 г. (против гельветов и против Ариовиста), походу против бельгов 57 г. и сражению при Алезии (52 г.){437}, а в гражданской войне — сражениям при Илерде, Фарсале и Тапсе{438}. Разбираются тактика и боевые качества армии Цезаря, его излюбленные тактические приемы, в том числе, характерные для развития эшелонной тактики действия 3 и 4 линий{439}. Изложение Дельбрюка показывает сложность тех военных задач, которые стояли перед полководцем. В отличие от Т. Моммзена, он придерживается очень высокого мнения о многих противниках Цезаря. В галльских войнах это Ариовист, Кассивеллаун и Верцингеторикс, в гражданской речь идет об Афрании, Петрее, Лабиене и, конечно, о самом Помпее{440}.

В других трудах, которые стали появляться уже в начале 20 века, появляются и новые концепции. Если раньше сомнению подвергались в основном некоторые наиболее прямолинейные и яркие формулировки, а также концепция «демократического монарха», то теперь, в трудах Эд. Мейера, Г. Ферреро, а позже — М. Гельцера, Р. Сайма и некоторых других авторов намечается тенденция пересмотреть всю теорию гражданских войн и роли в них Цезаря, созданную знаменитым немецким ученым.

Читайте также

§ 14. Культура эпохи Возрождения

§ 14. Культура эпохи Возрождения

На пути к Высокому ВозрождениюКультура Возрождения (его ещё называют французским термином «Ренессанс») зародилась в Италии примерно в середине XIV в. Её сторонники стремились возродить Античность, что и дало новой культуре её

1. Разгром и запустение Московского Кремля, начиная с эпохи Петра I, с начала XVIII века

1. Разгром и запустение Московского Кремля, начиная с эпохи Петра I, с начала XVIII века

Примечательно, что даже И.Е. Забелин, специально потративший многие годы на поиск уцелевших бытовых документов, смог обнаружить заметные их следы лишь начиная с XVII века. Более ранние

4. Все небесные вспышки, отмеченные русскими летописями на интервале времени от начала н. э. до начала XIII века, являются отражениями одной вспышки сверхновой звезды середины XII века. Все они «привязаны» к отражениям истории Иисуса Христа из XII века

4. Все небесные вспышки, отмеченные русскими летописями на интервале времени от начала н. э. до начала XIII века, являются отражениями одной вспышки сверхновой звезды середины XII века. Все они «привязаны» к отражениям истории Иисуса Христа из XII века

Могут попытаться

5. Последние императоры Великой Империи = русские цари-ханы начала XVII века

5. Последние императоры Великой Империи = русские цари-ханы начала XVII века

Борис «Годунов»БОРИС ФЕДОРОВИЧ «ГОДУНОВ» 1598–1605 по [362]. Был сыном предыдущего царя Федора Ивановича. История Годунова сильно искажена Романовыми [4т1]. Царь Борис «Годунов» вовсе не старый опытный

Историография в период раннего Возрождения

Историография в период раннего Возрождения

Исторические произведения итальянских гуманистов представляют шаг вперед по сравнению с церковно-феодальной историографией. Историки-гуманисты, no-существу, исключили из объяснения истории «божественное вмешательство»,

5. Последние императоры Великой Империи = русские цари-ханы начала XVII века

5. Последние императоры Великой Империи = русские цари-ханы начала XVII века

Борис «Годунов»

БОРИС ФЕДОРОВИЧ «ГОДУНОВ» 1598–1605 по [362]. Был сыном предыдущего царя Федора Ивановича. История Годунова сильно искажена Романовыми [4т1]. Царь Борис «Годунов» вовсе не старый опытный

2. Русская историография XIX — начала XX в.

2. Русская историография XIX — начала XX в.

Изучение истории Древней Греции в России началось еще в XVIII в. Знатоками греческой истории были М.В. Ломоносов, А.Н. Радищев, которые часто использовали в своих трудах многие сведения древнегреческих авторов. Радищеву принадлежит

1. РАЗГРОМ И ЗАПУСТЕНИЕ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ, НАЧИНАЯ С ЭПОХИ ПЕТРА I, С НАЧАЛА XVIII ВЕКА

1. РАЗГРОМ И ЗАПУСТЕНИЕ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ, НАЧИНАЯ С ЭПОХИ ПЕТРА I, С НАЧАЛА XVIII ВЕКА

Примечательно, что даже И.Е. Забелин, специально потративший многие годы на поиск уцелевших бытовых документов, смог обнаружить заметные их следы лишь начиная с XVII века. Более ранние

4. ВСЕ НЕБЕСНЫЕ ВСПЫШКИ, ОТМЕЧЕННЫЕ РУССКИМИ ЛЕТОПИСЯМИ НА ИНТЕРВАЛЕ ВРЕМЕНИ ОТ НАЧАЛА Н.Э. ДО НАЧАЛА XIII ВЕКА, ЯВЛЯЮТСЯ ОТРАЖЕНИЯМИ ОДНОЙ ВСПЫШКИ СВЕРХНОВОЙ ЗВЕЗДЫ СЕРЕДИНЫ XII ВЕКА. ВСЕ ОНИ «ПРИВЯЗАНЫ» К ОТРАЖЕНИЯМ ИИСУСА ХРИСТА ИЗ XII ВЕКА

4. ВСЕ НЕБЕСНЫЕ ВСПЫШКИ, ОТМЕЧЕННЫЕ РУССКИМИ ЛЕТОПИСЯМИ НА ИНТЕРВАЛЕ ВРЕМЕНИ ОТ НАЧАЛА Н.Э. ДО НАЧАЛА XIII ВЕКА, ЯВЛЯЮТСЯ ОТРАЖЕНИЯМИ ОДНОЙ ВСПЫШКИ СВЕРХНОВОЙ ЗВЕЗДЫ СЕРЕДИНЫ XII ВЕКА. ВСЕ ОНИ «ПРИВЯЗАНЫ» К ОТРАЖЕНИЯМ ИИСУСА ХРИСТА ИЗ XII ВЕКА

Могут попытаться возразить так:

СЕРЕБРО ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ И XVII ВЕКА В ЕВРОПЕ

СЕРЕБРО ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ И XVII ВЕКА В ЕВРОПЕ

В «Диалектике природы» Ф. Энгельс характеризует Возрождение как великую эпоху, «…которую мы, немцы, называем, по приключившемуся тогда с нами национальному несчастью, Реформацией, французы — Ренессансом, а итальянцы —

Кир — создатель империи

Кир — создатель империи

Кир II являлся безусловным харизматическим лидером, гениальным государственным строителем и полководцем, бесстрашным, динамичным и безгранично честолюбивым человеком; при этом он славился великодушием, щедростью, простотой и доступностью в

9.7. Искусство эпохи Возрождения

9.7. Искусство эпохи Возрождения

Эпоха Возрождения — это время расцвета всех искусств, в том числе и театра, и литературы, и музыки, но, несомненно, главным среди них, наиболее полно выразившим дух своего времени, было изобразительное искусство. Неслучайно существует

§ 14. Культура эпохи Возрождения

§ 14. Культура эпохи Возрождения

На пути к Высокому ВозрождениюКультура эпохи Возрождения (ее еще называют и французским термином «Ренессанс») зародилась в Италии примерно в середине XIV в. Ее сторонники стремились возродить античность, что и дало новой культуре ее

Джин Амдал Гениальный создатель мэйнфреймов

Джин Амдал

Гениальный создатель мэйнфреймов

Новые концепции в разработке компьютерных систем преследуют цель сделать их еще более полными, эффективными и гибкими средствами, несмотря на схемную сложность и многообразие применений.

Джин Амдал

Джин АмдалОн был главным

Мартовские иды, 44 год до нашей эры. Самый могущественный диктатор Древнего Рима, Юлий Цезарь, опаздывает на заседание Сената. Когда он прибывает, сенаторы окружают его и наносят ему 23 удара. Убийство Цезаря рассказывалось и пересказывалось веками, но факты более дикие, чем легенда. Что на самом деле произошло на мартовских идах? И почему мы рассказываем эту историю снова и снова? О чём молчат историки, описывая убийство этого великого человека?

15 марта — эта дата была в Древнем Риме особенной, эти дни именовались мартовскими идами. Жрецы всегда знали, что это опасные дни, именно на этот период обычно приходились какие-то бедствия или народные волнения. Эта дата стала печально известной из-за убийства Цезаря — величайшего из правителей, диктатора, выдающегося полководца и блестящего оратора. Роковой символизм мартовских ид впоследствии преследовал многих мировых правителей.

Гай Юлий Цезарь принадлежал к очень древнему патрицианскому роду Юлиев. Будучи одним из сотен римских аристократов, он ничем особенным поначалу не выделялся. Перебивался мелкими религиозными должностями, воевал в Малой Азии и Греции. Молодой человек был прекрасно образован, обладал блестящим умом и политическим чутьём. Во время гражданской войны в Риме, между Суллой и Гаем Марием, Цезарь безошибочно занимает сторону первого. Победитель бесконечно возвысил Гая Юлия и дал ему высшую религиозную должность в государстве — Верховного понтифика.

Гай Юлий Цезарь (Gaius Iulius Caesar), 12 июля 100 г.до н.э. — 15 марта 44 г.до н.э.

Цезарь всегда выходил победителем из любых жизненных ситуаций, политические интриги его не касались. После успешной испанской войны с варварами, Гай вошёл в Первый триумвират. Вместе с ведущими полководцами того времени: Гнеем Помпеем и Марком Лицинием, Цезарь стал править растущей Римской империей. Росла она благодаря блестяще проводимым военным кампаниям Цезаря. Он вступил в заговор с Лицинием и разбил Гнея Помпея, подмяв его территории под себя. Позже Цезарь избавился и от Лициния, сосредоточив в своих руках всю власть.

В Древнем Риме Цезарь стал настоящей звездой: соратники его уважали, народ любил, воины просто боготворили! Цезарь был первым римским правителем, чей лик украсил монеты. «Хлеба и зрелищ» у народа во времена правления Цезаря было просто через край. Многие сочли бы римского императора жестоким, но в справедливости ему не откажешь. Например, когда египтяне на просьбу Цезаря выдать ему Гнея Помпея, прислали голову последнего, император расплакался — он уважал Помпея и не хотел его смерти. Потом он приказал казнить палачей своего противника.

Цезарь принимает капитуляцию своего противника Верцингеторигса, картина Л. Ройера.

Ещё очень любопытную историю описывают исторические документы. Несколько лет без передышки воевали римские легионеры. Они очень хотели домой, а Цезарь решил завоёвывать Африку. Воины подняли бунт, они не слушались начальников, обстановка в военном лагере стала не просто опасной, а критической. И тут появился Цезарь собственной персоной. Он спросил чего хотят легионеры. Те начали скандировать, что хотят отставки и домой. Абсолютно спокойно император сказал: «Так получайте отставку, граждане». Цезарь просто развернулся и ушёл. Потрясённые воины, закалённые в боях мужчины, числом несколько тысяч… заплакали. От ужасной обиды. Цезарь назвал их «гражданами». Не «воинами», не «соратниками». Они в его глазах стали просто гражданами. Тут же была отправлена делегация, где воины просили прощения и уверяли Цезаря в своей верности, лишь бы он и дальше считал их товарищами по оружию. Император милостиво принял извинения, и военная кампания была успешно продолжена.

Цезарь был единым целым со своим войском.

Кто-то счёл бы это манипуляцией, но самое главное в Цезаре то, что люди шли за ним совершенно не поэтому. Просто он умел по-настоящему чувствовать. К людям Цезарь всегда относился уважительно, без намёка на презрение, в отличие от очень многих правителей. Он был невероятно красноречивым оратором, харизматичным лидером. Чувство юмора было императору не чуждо тоже. Когда с поля боя в страхе бежал знаменоносец его армии, Гай Юлий схватил его за плечи, развернул и показывая туда откуда тот бежал, сказал: «Враг там!» Эти слова мгновенно облетели всех воинов и подействовали на них, как ушат холодной воды. Цель достигнута — боевой дух солдат поднят, победа получена.

Юлианский календарь, которым мы пользуемся — это тоже детище Цезаря. Июль тоже носит имя императора — это Сенат ему польстил, так как у диктатора день рождения был в этом месяце.

У Цезаря было очень много врагов и завистников. Соратники неоднократно советовали ему нанять охрану, но Цезарь был в этом вопросе непреклонен. «Лучше один раз умереть, чем постоянно ожидать смерти» — его слова.

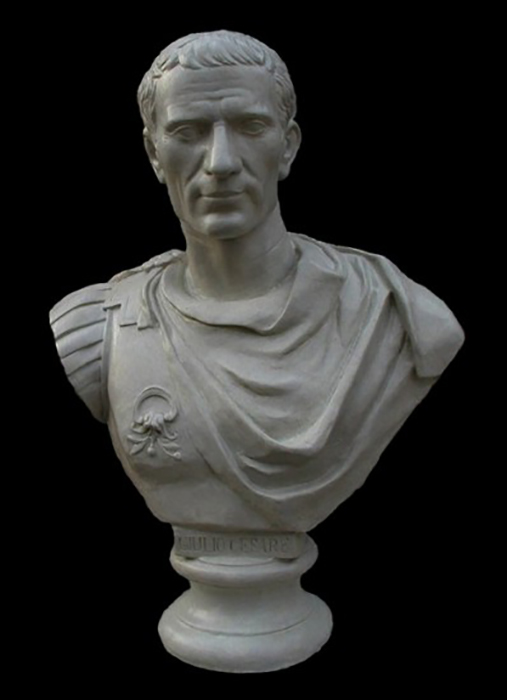

Бюст Юлия Цезаря.

Как утверждают многие источники, в том числе историк Плутарх, об опасности смерти Цезаря предупреждал пророк. Очень красочно это описал Шекспир в свой пьесе «Юлий Цезарь», сделав крылатой фразу «Берегись мартовских ид!». Гордый император проигнорировал предупреждение и был подло убит заговорщиками прямо на заседании сената.

Дело в том, что в Риме с 4 века до нашей эры существовал республиканский строй. Был изгнан последний царь — Тарквиний и в государстве царила демократия. Но с расширением границ такая форма управления стала невозможной. Слишком огромным стало Римское государство. Народ не может править империей, коей стал Рим. Цезарю было суждено стать первым лидером, который похоронит республику. Он обладал властью императора, но фактически им не был. Империя, которую создал Гай Юлий Цезарь просуществовала почти 400 лет.

Попытка сенаторов реанимировать республику, стоила Гаю Юлию жизни. В заговор были вовлечены несколько десятков сенаторов. Заговорщики даже убедили Юния Брута участвовать. Цезарь относился к Юнию с огромной нежностью и заботой, как к сыну. Некоторые берут на себя смелость утверждать, что Юний был незаконнорожденным сыном Цезаря от женщины, которую Цезарь очень любил — Сервилии. Об этом писал историк Плутарх.