Постсоветский интерес к белым породил не только новые знания, но и новые мифы. Заполнившие рынок книги и такие «скрепоносные» фильмы, как «Адмирал» с Хабенским в роли Колчака изображают белых лидеров как благородных рыцарей свободной и великой России, но почти не объясняют причины их поражения. А между тем причины были и в том, что белые совсем не соответствовали тому романтизированному образу, который предлагается их апологетами.

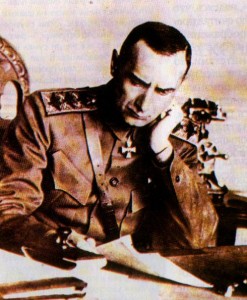

Верховный правитель Колчак

Но для начала вкратце напомним о том, как шли военные действия на Восточном фронте Гражданской войны. Адмирал А. В. Колчак пришёл к власти в Омске 18 ноября 1918 г., свергнув местное слабое правительство и установив диктатуру. Объявив себя Верховным правителем России и лидером белых, он приступил к строительству армии и планированию наступления. Оно, не вполне подготовленное, началось в марте 1919 г., сперва успешно. К середине апреля белые взяли Уфу, Стерлитамак, Белебей, Бугульму, Бугуруслан и другие города. 2-я и 5-я армии красных откатились на запад. Настроение в белом лагере царило самое оптимистичное — Колчак уже видел себя победителем в Москве.

Колчак. (commons.wikimedia.com)

Однако противостоящий ему М.В. Фрунзе сумел перегруппировать свои части, подготовиться и перейти в контрнаступление. Уже в мае Бугуруслан, Бугульма, Белебей и Елабуга были отбиты. Вскоре белым пришлось уйти за Урал. Были потеряны важнейшие крупные города: Екатеринбург, Челябинск, Пермь. В ноябре правительство Колчака эвакуировалось и из Омска. Затем 2,5 месяца безостановочного отступления, развал и разгром армии, предательство союзников (французов и чехов), которые и выдали адмирала военно-революционному комитету восставшего Иркутска. Участь белых в Сибири была решена. По постановлению ВРК, в ночь на 7 февраля 1920 г. Колчака и его председателя Совета министров В. Пепеляева без суда расстреляли на берегу реки Ушаковка. Тела их бросили в прорубь.

Схема движения красных и белых войск. (historic.ru)

Почему же, несмотря на оказавшиеся под властью Колчака богатейшие пространства Сибири и Урала и на помощь Антанты, он потерпел поражение? Ответ дают многолетние исследования историков (напр., А. В. Смолина, А. Ганина и др.), изучивших колоссальные архивные материалы России и зарубежья.

Неудачливый политик и администратор — именно так можно оценить А. В. Колчака по результатам его деятельности. Местные политики, выдвигая адмирала в лидеры в ноябре 1918 г., рассчитывали, что будут его контролировать, а взамен получат известного в стране высшего офицера, которого достаточно хорошо знает и Антанта, помощь которой была совершенно необходима. Правда, адмирал очень быстро показал свою волю и стремление лично всё контролировать. Но вполне реализовать это стремление он не мог, что делало его заложником своего окружения более, чем других белых вождей.

Колчак и лидеры союзников, 1919 г. (commons.wikimedia.com)

Во-первых, Колчак в Сибири был человеком чуждым, не учитывающим местную специфику и не умевшим ею воспользоваться, не разбиравшимся в положении населения. Многие его указы, выпущенные без оглядки на возможную реакцию, вызывали сильнейшее недовольство. Например, 23 ноября 1918 г. Колчак приказал населению сдать всё оружие, патроны и военное обмундирование, грозя военно-полевыми судами, штрафами и заключением в тюрьму. Подобный приказ не мог вызвать ничего, кроме злобы: после мировой войны каждый второй носил военную форму из-за дефицита гражданской одежды.

Кроме того, плохо была поставлена пропаганда, что особенно сильно проявилось, когда начались первые поражения. Оказалось, что боевой порыв сложно восстановить из-за того, что солдаты не демонстрировали особой ненависти к большевикам, не горели желанием воевать, так как часто просто не понимали, за что и за кого. Большевистская агитация, напротив, была эффективной и лучше воздействовала на умы народа. Агитация способствовала развалу, бунтам в тылу и измене — возвращению воинов домой, переходу к красным отдельных солдат и даже целых подразделений. В мае 1919 г. начал разваливаться и тыл белых, в котором действовали красные партизаны: разбирали пути, перерезали провода телеграфа, захватывали поезда.

Не удалось Колчаку и преодолеть разложение в среде своих офицеров и солдат, моральный облик которых оставлял желать лучшего. Самого Колчака не в чем упрекнуть, он был человеком кристальной честности. Но поведение других «рыцарей» белой идеи безупречным не назовёшь. Конечно, тут были тысячи людей искренних, горячих патриотов и подлинных героев. Но что толку, если такие люди были в большом дефиците. В армиях Колчака (а также у Деникина и Юденича) нежелание идти на передовую породило искусственно создаваемый офицерами рост тыловых учреждений и штабов. Такие «уклонисты», в отличие от тех, кто открыто избегал службы, не только не приносили пользы, но ещё и проедали и без того очень ограниченные ресурсы.

Падение дисциплины способствовало росту случаев пьянства и дебошей. Один из военных министров Колчака, генерал-лейтенант барон А. П. Будберг, писал: «В угаре надежд, поднятых свержением большевиков в Сибири, померкли уроки прошлого, и все жадно тянутся к старым источникам кормёжки, благ, преимуществ и наслаждений; все чавкают оголодавшими челюстями, испускают похотливую слюну и неспособны видеть будущего […] тылы переполнены автомобилями, а на фронте […] их не имеют; здесь вся адъютантщина и прихлебательская челядь высоких лиц раскатывает по магазинам, ресторанам и визитам в казённых автомобилях».

Другой офицер, И. С. Ильин, писал в дневнике в январе 1919 г.: «Кругом грубое хищничество и отсутствие элементарной честности. Нет никакого одухотворения и подъёма. Всё по-прежнему серо, пошло и буднично. Шкурные вопросы доминируют, личные интересы царствуют надо всем». Шли месяцы, а эта ситуация никак не менялась. Тот же А. П. Будберг писал в августе 1919 г.: «В армии развал; в Ставке безграмотность и безголовье; в правительстве нравственная гниль, разлад и засилье честолюбцев и эгоистов; в стране восстания и анархия; в обществе паника, шкурничество, взятки и всякая мерзость; наверху плавают и наслаждаются разные тёмные проходимцы, авантюристы».

Будберг. (wikipedia.org)

Закономерным результатом стало плохое снабжение войск. Военное министерство отправляло обмундирования и другого снаряжения зачастую больше, чем требовали полевые командиры, а до солдат доходило уже гораздо меньше. В армии не хватало буквально всего: техники, продовольствия, боеприпасов, бензина, оружия, обмундирования и медикаментов. Как это влияло на боевой дух солдата, объяснять не надо.

Нельзя сказать, что Колчак сам не замечал этих проблем, хотя бы частично. Он однажды сказал: «Мы бедны людьми, почему нам и приходится терпеть даже на высоких постах […] людей, далеко не соответствующих занимаемым ими местам, но […] их заменить некем». Но оправдания делу не помогали. Вероятно, по мысли Колчака, победа должна была всё списать — все проступки и преступления, его попустительство им. Но именно победы без дисциплины и не могло получиться в условиях Гражданской войны, когда всё зависело от того, чью сторону займёт народ, за кого больше людей будет биться на совесть. До появления Колчака, когда советская власть была ещё некрепкой, народ на занятой им территории ещё почти не успел познать прелести жизни при большевиках. Но зато теперь он познал все прелести жизни при белых — порки, расстрелы подозреваемых в сотрудничестве с большевиками, разрушенные селения, взяточничество и мародёрство.

При этом другая сторона обещала землю, фабрики, долгожданный мир и конец правления осточертевших «господ», считающих мужиков скотами. Злоупотребления и жестокость белых военных командиров к гражданскому населению наказывалась редко. При этом террор белых, в отличие от террора красных, не достиг того масштаба тотальности, чтобы с его помощью можно было создать массовую армию, но оказался достаточным, чтобы восстановить народ против борцов с большевиками. Понятно, почему сотни тысяч людей, разочаровавшись в тех, кто нёс белую идею, сделали «красный» выбор.

Очередь колчаковцев за обедом. (wikipedia.org)

Поражение белого движения

Несмотря на всё это, Колчаку всё же удалось организовать то весеннее наступление. Но и с чисто военным планированием дела обстояли не идеально. Крайне важным фактором оказалось то, что адмирал был моряком, не разбиравшимся в сухопутном военном деле. Один наблюдатель заметил, что Колчак «чувствовал себя беспомощным в этих сухопутных операциях Гражданской войны», и «когда он видел генерала, он сейчас хватался за него, как за якорь спасения». Другой офицер писал, что из-за этого адмирал, вообще человек жёсткий и решительный, здесь «легко поддаётся советам и уговорам».

Так, Колчак отказался от плана концентрированного наступления на район Самары-Царицына, где он мог бы соединиться с войсками Деникина. Вместо этого наступали и на Вятку-Казань, чтобы затем идти на Москву. Амбициозные генералы продавили это решение, полагая, что смогут и без Деникина разбить большевиков. Колчак легко дал себя убедить, что это возможно, ведь это сулило ему первую роль в России. Он говорил: «Кто первый попадёт в Москву, тот и будет господином положения». Попытки Деникина убедить Колчака направить войска на соединение с его силами не удались, хотя соединение могло дать шанс белым — такой крупный успех привлёк бы к ним новых людей и мог бы деморализовать противника, позволил бы нанести совместный сильный удар и компенсировать политические ошибки.

Деникин. (wikipedia.org)

Не сумел Колчак и определить, кто из его подчинённых лучше всего подходит для командования войсками. В решающие моменты кампании наиболее профессиональные и пригодные командиры, такие как В. О. Каппель, В. Г. Болдырев или М. К. Дитерихс, оказывались на второстепенных позициях, уступая главенство тем, кто был неспособен вести успешные боевые действия. При этом соперничество отдельных командиров доходило до того, что один военачальник мог злорадно наблюдать неудачу соседа и не помогать ему.

В условиях, когда успех мог быть обеспечен только быстрым и сильным ударом, просчёты оказались фатальными. В весеннем наступлении Колчака принимало участие не менее 135 тыс. солдат и офицеров. Красных здесь было сначала меньше, но к маю они сравнялись в числе. Колчак недооценил противника, распылил силы, и, полагая, что всё решит война, не занимался в достаточной степени политикой и гражданским управлением. А именно политический и организаторский успех предшествовал в 1919 г. военному.

Как бы ни тяжело было признавать это апологетам белого движения, вожди большевиков оказались куда более гибкими, ловкими и решительными политиками и лучшими организаторами. В августе 1919 г., по словам Будберга, против белых стояли уже не «прошлогодние совдепы и винегрет из красноармейской рвани», а «регулярная красная армия, не желающая, вопреки всем донесениям нашей разведки, разваливаться; напротив того, она гонит нас на восток, а мы потеряли способности сопротивляться и почти без боя катимся и катимся».

Колчаковцы. (wikipedia.org)

Большевики умело использовали свои преимущества (богатую Центральную Россию с развитой промышленностью и инфраструктурой, большой плотностью населения и богатыми военными складами), а белые свои — не смогли. 1 апреля 1919 г. РККА насчитывала уже 1,5 млн человек. Их распылённость создавала предпосылки для успеха Колчака, но это была очень кратковременная возможность. Средний прирост РККА в 1919 г. составил 183 тыс. человек в месяц за счёт обязательной мобилизации и добровольцев. Так что силы противников стали вскоре совершенно несопоставимы.

Удивительно, что белым удалось ещё довольно долго продержаться. Резервов Колчак не имел, ставка была сделана на одно мощное наступление весной 1919 г. Когда оно застопорилось и из-за всех описанных выше проблем не возобновилось, поражение Колчака стало вопросом времени. Единственный шанс был упущен.

х/ф Адмирал

Великий сибирский ледяной поход: роковая ошибка Колчака

В конце 1919 года многочисленная белая армия отправилась в небывалый по протяженности переход-отступление от Барнаула до Читы. Последние ошибки Колчака и сибирская зима определили судьбу белого движения.

х/ф Адмирал

Великий сибирский ледяной поход: роковая ошибка Колчака

В конце 1919 года многочисленная белая армия отправилась в небывалый по протяженности переход-отступление от Барнаула до Читы. Последние ошибки Колчака и сибирская зима определили судьбу белого движения.

Эвакуация штаба Верховного Правителя из Омска и сдача последнего врагу, фактически лишили белую армию общего командного руководства. Моральное состояние воинских частей резко понизилось. Как вспоминал потом один из участников похода, поручик Варженский: «армия перестала быть тем, что называется армией, распавшись на отдельные части, с трудом, а порой и очень неохотно кооперирующие друг с другом». Вместе с солдатами эвакуировали административные учреждения, больницы, семьи военнослужащих, которым нельзя было оставаться. Весь этот «балласт» с домашним скрабом полностью лишал боеспособную часть армии способности маневрировать. Как описывают очевидцы, картина с каждым днем становилась все мрачнее: «Отступление Великой французской армии в 1812 году от Москвы, вряд ли хоть на сколько-нибудь приблизиться к испытаниям, постигшим всю ту почти миллионную массу людей, которые начали этот страшный Сибирский Ледяной поход в полудикой необъятной стране, при холоде в зимнее время до 50 градусов по Реомюру, и закончили его ничтожной цифрой живых свидетелей в 10—15 тысяч человек».

В этих условиях полного деморализованного состояния войск, отсутствия централизованного снабжения, когда даже сами генералы характеризовали свои отряды не более чем «вооруженное скопище людей», назначение командующим фронтом генерала Каппеля, пользовавшимся безграничным доверием солдат, стало первым шагом на пути спасения армии. Под его командование перешли части второй армии, связь с первой и третьей армиями была утрачена.

Первое, что он сделал – позволил всем колеблющимся и сомневающимся в успехе грядущего похода, остаться, сдаться большевикам или отправиться восвояси. Это на время решило проблему дезертирства. Численность армии резко сократилась, но также уменьшилась и вероятность перебежничества в более тяжелых условиях, когда один предатель мог стоить жизни многим солдатам. Боеспособность войск повысилось. В генерале Каппеле, который всегда делил со своими солдатами все невзгоды, видели благородного рыцаря, источник боевого духа. По воспоминаниям Варженского: «каждый участник Сибирского похода с гордостью называл себя каппелевцем, как и вся армия присвоила себе, впоследствии, наименование Каппелевской».

В отличие от Владимира Каппеля, которому удалось сохранить армию, благодаря своей решимости, адмирал Колчак в последние месяцы перед арестом и расстрелом поражал своих подчиненных смятением и замешательством, которые и привели его, в конце концов, «на Голгофу».

Вначале он долго медлил с эвакуацией из Омска. Как писал потом генерал-лейтенант Дмитрий Филатьев, «еще полсуток промедления и необъяснимый страх Колчака покинуть Омск, мог привести к тому, что золото попало бы в руки к красным».

Но решение покинуть Омск, вовсе не привело Колчака вместе с царским золотом в Иркутск, где он мог возглавить управление. Вместо этого, он принял решение производить командование прямо с железной дороги: «Считаясь с необходимостью моего пребывания при армии, доколе обстоятельства того требуют, повелеваю образовать при мне и под моим председательством Верховное совещание, на которое возложить разработку общих указаний по управлению страной».

Таким образом, Колчак намеревался управлять страной и армией при помощи совещаний по телеграфу, что в сложившихся условиях естественно было невыполнимым. Как пишет, Филатьев: «В действительности, он не был ни при армии, ни при своем правительстве». Первая шла на санях по дикой Сибири, второе уже давно заседало в Иркутске.

Впоследствии выяснилось, откуда у Колчака были такие опасения перед отъездом в Иркутск, куда он отказывался ехать под любым предлогом. Очевидно, во время его телефонных переговоров с советом министром зашла речь об отречении и передачи власти. По мнению его ближайших сподвижников, это бы лишь юридически оформило то положение, в котором на тот момент оказался адмирал, находясь в своем поезде как бы «между небом и землей».

Свою роль сыграло и опасение Колчака за золото, которое везли в том же поезде. Перевезти его на санях было невозможно, а двигаться дальше по железной дороге при враждебно настроенных чехах, которые на тот момент практически поставили пути под свой контроль, было небезопасно. По мнению Филатьева, поехав бы в свое время Колчак сразу же в Иркутск, вместе с министрами, золото удалось бы сохранить, а адмирал бы уцелел. Кто знает, может и весь исход событий был бы другим.

Но история не знает сослагательного наклонения. Своевременному отречению и присоединению к своей армии, Колчак предпочел промедление, которое в итоге вылилось в падение совета министров в Иркутске, предательство чехов и, в конце концов, выдачу адмирала революционному правительству.

Трагедия под Красноярском

Тем временем, сибирская армия встретила свое первое и самое тяжелое испытание. В декабре 1919 – начале января 1920 года войска вместе с беженцами подошли к Красноярску. К тому времени последний оказался занят сильным отрядом партизан Щетинкина, бывшего штабс-капитана из фельдфебелей. Как рассказывали участники похода: «он состоял из отличных стрелков-охотников, о которых говорили, что они чуть ли не за версту бьют без промаха в глаз». Положение ухудшало и то, что на сторону красных перешел белый генерал Зиневич, командующий Средне-Сибирским корпусом 1-й Сибирской армии, со всем своим гарнизоном. Таким образом, в Красноярске сконцентрировались сильные боевые части против изнуренных, морально подавленных и плохо вооруженных частей Сибирской и Волжской армий.

Попытка взять штурмом Красноярск закончилась лишь потерями со стороны каппелевцев. Единого плана прорыва через войска красных не было, в итоге, начальники отдельных частей действовали обособленно, без связи с другими. Общей идеей было лишь то, чтобы обойти Красноярск с Севера и проскользнуть за Енисей. Потери были колоссальными. Как пишет Варженский, у Красноярска, если брать в расчет всех эвакуирующихся, потери составили не меньше 90 процентов всей движущейся массы. Из почти миллионной толпы осталось 12-20 тысяч человек. Так под Красноярском, де-факто, рухнула последняя надежда возобновить дальнейшую борьбу. Этим и закончился первый этап Ледяного Сибирского похода.

За Красноярском отступающих ждал не менее тяжелый участок пути по незамерзшей реке Кан, тянувшийся до Иркутска. Решение идти этим коротким путем принял сам Каппель, несмотря на то, что дорога до Иркутска по Енисею и Ангаре представлялась более безопасной. Как писали очевидцы: «Получился небывалый в военной истории 110-вёрстный переход по льду реки, куда зимою ни ворон не залетает, ни волк не забегает, кругом сплошная непроходимая тайга». Решение стоило генералу жизни. Под глубокими сугробами скрывались полыньи, образовавшиеся из-за горячих источников в тридцатипятиградусный мороз. Люди двигались в темноте, то и дело, проваливаясь под лед. Это случилось и с Каппеля, который во время перехода провалился в полынью и отморозил ноги. После ампутации пошло заражение, которое усугублялось воспалением легких.

Каппель завершил переход, продолжая командовать армией, будучи уже не в состоянии самостоятельно держаться на лошади – его привязывали к седлу. Его последним решением был штурм Иркутска, освобождение адмирала Колчака и создание в Забайкалье нового фронта по борьбе с революцией. Он умер 26 января 1920 года, так и не узнав, что ни одному из его планов было не суждено сбыться.

После его смерти командование перешло к его заместителю, генералу Войцеховскому. Его главной рекомендацией перед солдатами служило уже то, что сам Каппель назначил его приемником. Узнав о расстреле Колчака, он отказался от идеи штурмовать Иркутск, что привело бы к бесполезным потерям, и взял путь в Забайкалье.

Помимо холода и настигающих красных отрядов, у колчаковской армии оказался еще один враг – местное население. Как пишет участник похода Варженский: «Простые люди, распропагандированное большевиками, относи¬лось к нам враждебно. Питание и фураж достать было почти невозмож¬но. Деревни, которые попадались нам на пути, порою бывали совершенно пусты». Жители бежали от белой армии в лесистые горы так же, как когда-то целые деревни опустевали на пути отступающего Наполеона. По Сибири ходили слухи о зверствах белой армии, которые распространяли скачущие впереди каппелевцев большевистские пропагандисты. В поселках оставались лишь больные старики, не имеющие сил уйти в горы, да забытые собаки, которые «поджимая хвосты, боязливо и виновато жались к пустым хатам, даже не тявкая». Лишь некоторые ушедшие иногда оставляли «дань» — небольшой запас еды в домах, очевидно в целях хоть как-то задобрить «алчных солдат» и избежать разграбления жилища.

В конце февраля 12 тысяч человек – все, что осталось от изначальных семи ста тысяч людей, добрались до Забайкалья. Выжившие могли вздохнуть свободно – теперь между ними и красными стояли японцы. Хотя, армии все же пришлось столкнуться с несколькими отрядами партизан, в том числе и с крупными, под командованием Старикова, известного так же как «Ворон», и «какой-то свирепой женщины-коммунистки, отличавшейся неимоверной жестокостью».

Благодаря партизанам, которые, по мнению участников похода, были из местных каторжников, последний рывок пути от Черемховских копей до Читы (приблизительно 280 км), оказался «чуть ли не физически и морально труднее всего остального пути». Партизаны выбивались из сил, чтобы отступающие понесли как можно больше потерь. «Скрытой войне» благоприятствовала местность, в особенности, горные ущелья и скалы.

Чита, которую каппелевцы достигли после трех недель пути от копей, показалась отступающим землей обетованной. Варженский писал об этом долгожданном окончании пути: «В эту ночь спалось как-то неспокойно… Мешало приподнятое настроение — Чита, конец длинного, почти годового похода… страшного, изнурительного, с неописуемыми лишениями… Поход в тысячи верст… и вот она, эта сказочная «Атлантида», и из нее настоящие живые люди<…>из груди вырывается крик радости: «Земля!»”.

Под конец похода, каппеловская армия под командованием Войцеховского, составлявшая около 12 тысячи человек, смутно напоминала тот огромный отряд, который двинулся с берегов Камы и Волги. Как писал генерал Филатьев «Так сумел адмирал Колчак растратить доставшееся ему богатое имущество, без славы, без почестей, без ратных подвигов». Попытки возродить некогда сильнейшую армию окончились ничем. Вскоре, после ухода японцев с Забайкалья, белые войска отступили в Манчжурию, где были разоружены китайцами и без оружия перевезены в Приморскую область. Так закончился последний этап Сибирской борьбы. Возглавленное 18 ноября 1918 года адмиралом Колчаком дело потерпело полное крушение.

О том как великий человек, блестящий исследователь и морской офицер, человек неподкованный в политике, оказался вовлечён в игры противников России.

А.В.Колчак – сын русского генерала, участника обороны Севастополя В.И.Колчака, полярный исследователь, ученый-океанограф, герой русско-японской войны! Далее командующий минной дивизией на Балтике, командир Черноморского флота, Верховный Правитель России… человек чести, ставивший превыше всего благополучие и процветание своей Родины…

«Это был необычайно способный и талантливый офицер, он обладал редкой памятью, владел прекрасно тремя европейскими языками, знал хорошо лоции всех морей, знал историю всех почти европейских флотов и морских сражений» — так охарактеризовал Александра Васильевича вице-адмирал Генрих Фаддеевич Цывинский.

Знаменательным событием в жизни Колчака явилось его участие в полярной экспедиции барона Э.В.Толля (1900-1902 гг.) по поиску «Сибирской Атлантиды» — Земли Санникова, в качестве гидролога и второго магнитолога. Маршрут экспедиции проходил по Балтийскому, Северному и Норвежскому морям к берегам Таймырского полуострова. Условия экспедиции были чрезвычайно тяжелыми и опаснейшими: критически низкие температуры, льды, отказывающие компасы, безлюдье… Несмотря на все сложности, на протяжении всей экспедиции Колчак вёл активную научную работу. Барон Э.В.Толль отзывался о Колчаке как о «лучшем офицере экспедиции, любовно преданном своей гидрологии» и назвал его именем один из открытых его экспедицией островов у побережья Таймыра, которому в 2005 г. по решению Правительства России оно было возвращено (в 1937–2005 гг. именовался островом Расторгуева). Также по инициативе А.В. Колчака и при его непосредственном участии проходила полугодовая экспедиция 1903 г. с целью выяснения судьбы барона Э.В.Толля (весной 1902 г. по решению барона из-за нехватки припасов экспедиция разделилась).

Тем не менее, находясь на военной службе Колчак не оставляет свою научную деятельность, публикуя в 1909 г. своё наиболее крупное исследование — монографию, обобщавшую его гляциологические исследования в Арктике, — «Лёд Карского и Сибирского морей».

В 1912-1916 г. Александр Васильевич служит на Балтийском флоте, где им в Первую мировую войну проводились операции по установке минных заграждений. Так, например, в результате выставления мин под командованием Колчака у Киля, Данцига, Пиллау, Виндавы, острова Борнхольм подорвалось 4 германских крейсера, 8 эсминцев и 11 транспортов. Но главная «миссия» ждала его впереди. Летом 1916 г. по личной инициативе Государя Императора Николая II А.В.Колчак был назначен командующим Черноморским флотом России.

И вот с этого момента мы видим целый ком противоречий, как в действиях и мыслях адмирала, так и в оценках и мнениях на этот счёт. И первым вопросом является: «принял ли Колчак Февральскую революцию?» Для нас, патриотов России, для традиционалистов остаётся однозначным то, что революция февраля 1917 года была преступна по отношению к России. Враждебные русской цивилизации либеральные силы в этот момент погрузили наше Отечество во тьму. Все последующие беды XX века стали предопределены в тот момент, когда некоторые представители правящих кругов совершили откровенный акт предательства. Вот что об этом говорил Александр Васильевич Колчак: «Когда совершился переворот, я получил извещение о событиях в Петрограде и о переходе власти к Государственной думе непосредственно от Родзянко, который телеграфировал мне об этом. Этот факт я приветствовал всецело…Я приветствовал перемену правительства… Я считал себя совершенно свободным от всяких обязательств по отношению к монархии… Для меня было ясно, что монархия не в состоянии довести эту войну до конца, и должна быть какая-то другая форма правления, которая может закончить эту войну». Он, как и многие высшие офицеры того времени совершил непростительную ошибку…

С другой стороны он, например, не участвовал в предательском совещании командующих фронтами по вопросу об отречении Императора, вместо этого 3 марта 1917 г. он призывал матросов и офицеров «твёрдо и непоколебимо выполнять свой долг перед Государем Императором и Родиной». Возможно, что причиной такого обращения к матросам было то, что Колчак последовательно, до конца боролся за сохранение боеспособности флота, всемерно противодействуя разложенческим элементам. Ни в первые недели после Февральской революции, ни позднее на Черноморском флоте разнузданность матросов, анархиствующих, уголовных элементов среди них не дошла до той степени, как, например, на Балтике. Колчака действительно уважали и ценили, его слушали и главное – его слышали. Этот факт свидетельствует скорее о том, что молчаливая поддержка Временного правительства адмиралом была вызвана не злым умыслом, а революционно-либеральной пеленой, застлавшей глаза многим и многим достойным людям.

Но Колчак пользовался благосклонностью новой власти. В августе 1917 г. Колчак по распоряжению Керенского и по приглашению командования американского флота отправляется в США. По официальной версии для консультирования американских специалистов и передачи опыта использования русскими моряками минного оружия на Балтийском и Чёрном морях. Правда есть мнение, что Колчак разочаровался во Временном правительстве и бежал под благовидным предлогом, чтобы начать переговоры с могущественным «союзником». Ведь в том же августе 1917 года совместно с начальником Морского генерального штаба Великобритании генералом Холлом адмирал Колчак обсуждал вопрос о возможности установления в России диктатуры. По сути, решался вопрос о свержении Временного правительства. В США Колчак попал под сильное влияние, если не был завербован, дипломатической разведки госдепартамента США. Операцию осуществлял бывший госсекретарь Элиаху Рут. Известно, что Колчак верил Антанте, считал её искренним другом и союзником России.

Дальше, адмирал, ищущий любую возможность спасти Россию, делает опасный шаг. После октябрьского переворота 1917 года, когда Колчак обратился к английскому посланнику в Японии К.Грину с просьбой к правительству Его величества короля Англии Георга V принять его на службу. Он написал в своем прошении: «…Я всецело предоставляю себя в распоряжение Его правительства…». Колчак принят на британскую службу. Дальше начинается гражданская война в России, очень выгодная нашим «союзникам», желавшим ослабить нашу страну. Для этого были приемлемы любые меры…Осенью 1918 г. адмирал Колчак возвращается в Россию для борьбы с большевиками. Искренне ли он хотел помочь Отечеству? Думаем, что да. Но «Верховный Правитель России» не был самостоятельной политической фигурой…

Впоследствии напишет соратник адмирала М.И.Смирнов: «Временная верховная власть Верховного Правителя и Верховного Главнокомандующего могла бы передать судьбу государства в руки народа, предоставив ему устроить государственное управление по своей воле»… Вместо этого мы получили тысячи убитых русских людей. Колчаку, как и другим белогвардейским правительствам, «союзники» обещали помощь, взамен получали золото. В ожидании этой помощи русские люди шли в убийственные атаки. Он были разуты, раздеты, без патронов и провианта и гибли в горниле гражданской войны. Помощи никогда не суждено было придти…

Мы видим, как великий человек, блестящий исследователь и морской офицер, человек неподкованный в политике, оказался вовлечён в игры противников России. Оказался одним из тех, кто ценою своей жизни попытался искупить бездействие и потакание либеральным силам в феврале 1917 года. Колчак и подобные ему люди искренне верили нашим англо-саксонским «союзникам», которые не преминули использовать их, а потом бросили, сдали большевикам. Александр Васильевич под конец своей политической «карьеры» начал понимать, что все эти «либеральные» веяния февраля 1917 года не были во благо России. «Показательно и то, что Колчак отменил празднование самой годовщины демократической Февральской революции, более того, были даже запрещены митинги и манифестации в ее честь. Мотивировалось это тем, что рано подводить итоги революции, обернувшейся большевистским переворотом. Впрочем, либеральная пресса высказывалась по этому вопросу не лучше. «Сибирская речь» писала, что эту годовщину «уместно помянуть… во всенародном стыде и молчании».

Мы, русские патриоты, должны спасать наше Отечество сами, а не прибегать к помощи самых ярых заморских русофобов.

С.Козлов,

С.Николаева,

Д.Машанов

.

Find more like this: АНАЛИТИКА

Белое движение потерпело неудачу в первую очередь на фронтах Гражданской войны. Учёные до сих пор не могут дать однозначного ответа на вопрос о причинах поражения белых армий, между тем достаточно взглянуть на соотношение сил и средств сторон в период решающих операций Гражданской войны, и станет очевидным их кардинальное и всё возраставшее неравенство, не позволившее белым рассчитывать на успех. Помимо этого, наиболее серьёзными причинами неудачи белых были крупные просчёты в военном планировании и фатальная недооценка противника. Однако белые продолжали бороться и надеялись на победу, а значит, необходимо непредвзято оценить, были ли эти надежды хотя бы в какой-то степени обоснованными: могли ли белые в 1919 году победить на Восточном фронте?

Казалось бы, кампанию 1919 года белый лагерь встретил значительно окрепшим. От красных была освобождена и удержана огромная территория Сибири и Северного Кавказа. Правда, белые не контролировали центр страны с наибольшей плотностью населения и наиболее развитой промышленностью, но готовились к наступлению, которое должно было решить участь Советской России. На юге всю полноту власти сумел сосредоточить в своих руках генерал Деникин, временно подавивший казачий сепаратизм, на востоке — адмирал Колчак. Летом 1919 года Деникин даже объявил о своём подчинении Колчаку, однако сделал это уже в тот период, когда колчаковский фронт трещал по швам и белые из Поволжья откатывались к Уралу.

Верховный правитель Колчак и британский генерал Нокс

Весеннее наступление колчаковских армий началось в марте 1919 года на фронте Западной армии, уже 13 марта белыми была взята Уфа, причём, по некоторым данным, в плен тогда едва не попал сам Лев Троцкий. На фронте правофланговой Сибирской армии 7 марта был взят Оханск, на следующий день — Оса. Наконец, 18 марта на левом фланге Восточного фронта началось одновременное наступление частей Южной группы Западной армии и Отдельной Оренбургской армии, которые к двадцатым числам апреля вышли на подступы к Оренбургу, но увязли в попытках овладеть городом. 5 апреля Западная армия заняла Стерлитамак, 7 апреля — Белебей, 10 апреля — Бугульму и 15 апреля — Бугуруслан. Сибирская и Западная армии нанесли тяжёлые удары по 2-й и 5-й армиям красных. В этой ситуации важно было, не теряя соприкосновения с противником, энергично преследовать его, чтобы до вскрытия рек овладеть стратегически важными пунктами. Однако сделать это не удалось. Хотя конечной целью наступления являлось занятие Москвы, намеченный план взаимодействия армий при наступлении был сорван практически сразу, а плана действий за Волгой не существовало вовсе [1]. При этом предполагалось, что основное сопротивление красные будут оказывать у Симбирска и Самары [2].

Левый фланг Сибирской армии тормозил наступление на Сарапул, занятый лишь 10 апреля, 7 апреля был взят Воткинск, 13-го — Ижевск, а затем войска двинулись на Вятку и Котлас. Между тем 10 апреля из состава 1-й, 4-й, 5-й и Туркестанской армий была создана Южная группа Восточного фронта Красной армии под командованием М. В. Фрунзе, которая с 28 апреля перешла в контрнаступление, лишившее Колчака шансов на победу. Уже 4 мая красные взяли Бугуруслан и Чистополь, 13 мая — Бугульму, 17 мая — Белебей, 26 мая — Елабугу, 2 июня — Сарапул, 7-го — Ижевск. 20 мая в наступление на Вятку перешла Северная группа Сибирской армии, занявшая 2 июня Глазов, но этот успех носил лишь частный характер и не сказался на положении фронта и прежде всего начавшей отступление Западной армии. 9 июня белыми оставлена Уфа, 11 июня — Воткинск, а 13-го — Глазов, поскольку его удержание уже не имело смысла. Вскоре белые утратили практически всю территорию, которой овладели в период наступления, и откатились за Урал, а затем были вынуждены отступать в суровых условиях по Сибири и Туркестану, претерпевая чудовищные лишения, на которые их обрекла недальновидность собственного руководства. Важнейшими среди причин поражения стали проблемы высшего военного управления и стратегического планирования. Не следует забывать, что у истоков каждого решения стоял офицер Генерального штаба, обладавший индивидуальным теоретическим и практическим опытом, своими сильными и слабыми чертами. Наиболее одиозной в белом лагере в этом контексте представляется фигура Генерального штаба генерал-майора Дмитрия Антоновича Лебедева — начальника штаба Ставки Колчака.

Многие мемуаристы и исследователи называют Лебедева основным виновником неудачи наступления армий Колчака на Москву весной 1919 года. Но на самом деле вряд ли один человек, даже самый бесталанный, может быть виновен в провале такого масштабного движения. Представляется, что Лебедев в общественном сознании стал «козлом отпущения» и был обвинён и в тех ошибках и неудачах, за которые ответственен не был. Чего стоит наивность и недальновидность других колчаковских полководцев и самого Верховного правителя! Атаман Дутов, к примеру, в обстановке эйфории от успехов весеннего наступления заявлял журналистам, что в августе белые будут уже в Москве [3], но к этому времени они оказались отброшены в Западную Сибирь… Однажды в разговоре с генералом Иностранцевым Колчак заявил: «Вы скоро сами убедитесь, как мы бедны людьми, почему нам и приходится терпеть даже на высоких постах, не исключая и постов министров, людей, далеко не соответствующих занимаемым ими местам, но — это потому, что их заменить некем» [4]. Восточному фронту белых вообще не везло с руководителями. По сравнению с югом здесь всегда существовала нехватка кадровых офицеров и выпускников академий. По мнению генерала Щепихина, «уму непостижимо, удивлению подобно, до чего долготерпелив наш страстотерпец рядовой офицер и солдат. Каких только опытов с ним не производили, какие при его пассивном участии кунштюки не выкидывали наши «стратегические мальчики», — Костя (Сахаров) и Митька (Лебедев) — а чаша терпения всё ещё не переполнилась» [5].

По-настоящему талантливых и опытных военачальников и штабистов у белых на Восточном фронте было крайне мало. Наиболее яркие имена можно пересчитать буквально по пальцам: генералы В. Г. Болдырев, В. О. Каппель, С. Н. Войцеховский, М. К. Дитерихс, С. А. Щепихин, А. Н. Пепеляев, И. Г. Акулинин, В. М. Молчанов. Вот, пожалуй, весь список тех, кого можно было бы сходу отнести именно к талантливым военным деятелям высшего звена. Но даже эти более чем скромные кадровые ресурсы использовались белым командованием крайне нерационально. Например, приход к власти Колчака лишил белых такого талантливого военного руководителя, как прежний главком Генштаба генерал-лейтенант Болдырев. Именно о нём советский главком И. И. Вацетис написал в своих мемуарах: «С появлением ген. Болдырева на горизонте Сибири мы должны были считаться особо» [6]. Дитерихс от решения военных вопросов долгое время был фактически отстранён и всю первую половину 1919 года по поручению адмирала Колчака занимался расследованием убийства царской семьи, что вполне могло быть поручено гражданскому чиновнику. Каппель с января по начало мая 1919 года также не участвовал в боевых операциях, занимаясь формированием своего корпуса в тылу. Командующие всех трёх основных армий Колчака были подобраны крайне неудачно. Во главе Сибирской армии был поставлен 28-летний плохо управляемый авантюрист Р. Гайда с кругозором австрийского фельдшера, более других способствовавший своими действиями срыву весеннего наступления. Западную армию возглавлял генерал М. В. Ханжин — опытный офицер, но артиллерист по специальности, при том что командарм должен был решать отнюдь не узко технические вопросы артиллерийского дела. Командующий Отдельной Оренбургской армией атаман А. И. Дутов был скорее политиком, чем полководцем, поэтому значительную часть времени в первой половине 1919 года его замещал начальник штаба генерал А. Н. Вагин. На другие руководящие должности в казачьих частях выдвигались почти исключительно казаки по происхождению, иногда вопреки профессиональной пригодности кандидата. Сам адмирал Колчак был флотским человеком и плохо разбирался в сухопутной тактике и стратегии, вследствие чего в своих решениях был вынужден полагаться на собственный штаб во главе с Лебедевым.

Однако какими бы талантами ни обладали военачальники, без войск они ничего сделать не могут. А войск у Колчака не было. По крайней мере, в сравнении с красными. Законы военного искусства непреложны и говорят о необходимости, как минимум, троекратного превосходства над противником для успешного ведения наступления. При несоблюдении этого условия и отсутствии резервов для развития успеха операция приведёт лишь к напрасной гибели людей, что и произошло весной–летом 1919 года. К началу наступления белые обладали лишь двойным превосходством в силах, причём учитывая нестроевых, а не только боевой состав. Реальное соотношение, скорее всего, было для них ещё менее выигрышным. К 15 апреля в наносившей главный удар Западной армии было лишь 2686 офицеров, 36 863 штыка, 9242 сабли, 12 547 человек в командах и 4337 артиллеристов — всего 63 039 офицеров и нижних чинов [7]. В Сибирской армии к 23 июня числилось 56 649 штыков и 3980 сабель, всего 60 629 бойцов [8]. В Отдельной Оренбургской армии к 29 марта имелось только 3185 штыков и 8443 шашки, всего 11 628 бойцов [9]. Последняя насчитывала в своих рядах почти в шесть раз меньше войск (в том числе за счёт передачи всех наиболее ценных в боевом отношении неказачьих частей в Западную армию), чем соседи, командование которых позволяло себе ещё и систематические издёвки над оренбуржцами. Численность Отдельной Уральской армии, по разведке красных, летом составляла около 13 700 штыков и шашек. Всего же в весеннем наступлении приняло участие не менее 135 тысяч солдат и офицеров колчаковских армий (без учёта уральцев, действовавших фактически автономно).

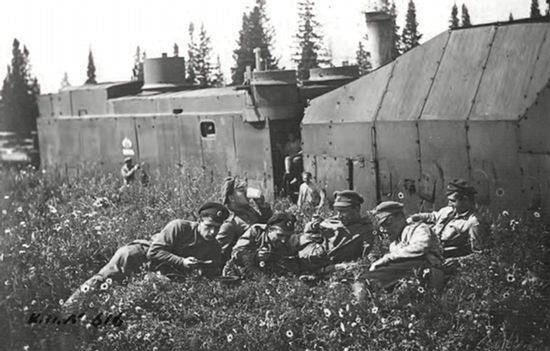

Команда бронепоезда «Сибиряк» на отдыхе

Когда большевистское руководство обратило внимание на угрозу с востока, на фронт были направлены подкрепления, сравнявшие соотношение сил уже к началу мая. Белым же выставить на усиление измотанных частей было нечего, и их наступление быстро выдохлось. Не случайно Пепеляев, командовавший в период наступления Северной группой Сибирской армии, 21 июня 1919 года писал своему начальнику Гайде: «Ставка легкомысленно пустила на убой десятки тысяч людей» [10]. Вопиющие ошибки и дезорганизация в управлении войсками были очевидны даже простым офицерам и солдатам и подрывали их веру в командование [11]. Это и не удивительно, если учесть, что даже не во всех корпусных штабах было известно о замысле предстоявшего наступления. Помимо неподготовленной армии, командование не имело продуманного плана операции, а само стратегическое планирование находилось на младенческом уровне. Чего стоит фарс совещания командующих армиями, их начальников штабов и адмирала Колчака 11 февраля 1919 года в Челябинске, когда решался принципиальный вопрос о наступлении! Не приехавший на совещание Лебедев давно уже принял свой собственный план, который адмирал должен был заставить принять всех командующих армиями, те же имели свои планы действий и руководствовались ими без должной координации с соседями [12]. Когда же на фронте Западной армии начались неудачи, Гайда вместо оказания немедленной поддержки открыто радовался неудаче своего соседа слева [13]. Очень скоро красные перебросили часть освободившихся при разгроме армии Ханжина войск против Гайды, который повторил печальную судьбу осмеянного. До сих пор до конца не ясен вопрос о направлении главного удара белых. Весной 1919 года он мог быть нанесён в двух направлениях: 1) Казань — Вятка — Котлас на соединение с войсками Северного фронта генерала Е. К. Миллера и союзниками и 2) Самара (Саратов) — Царицын на соединение с войсками Деникина. Концентрация значительных сил в Западной армии и оперативная переписка [14], а также простейшая логика свидетельствуют в пользу главного удара в центре фронта — вдоль линии Самаро-Златоустовской железной дороги на наиболее перспективном уфимском направлении, позволявшем кратчайшим путём выйти на соединение с Деникиным [15].

Однако сконцентрировать все силы в Западной армии и скоординировать наступление с соседними армейскими объединениями не удалось [16]. Правофланговая Сибирская армия была почти столь же мощной по своему составу, как и Западная, а её действия в значительной степени были связаны именно с северным направлением наступления на Архангельск. Сторонником этого пути был сам командарм Гайда, не скрывавший своих взглядов на этот счёт даже от гражданских [17]. Белые военачальники вспоминали, что из Сибирской армии всегда можно было взять одну — две дивизии [18], а попытки Гайды вместо поддержки соседа слева, ударами на Сарапул и Казань, действовать самостоятельно в северном направлении были серьёзной стратегической ошибкой, сказавшейся на итогах операции. На этот промах противника обратил внимание в своих неопубликованных мемуарах и советский главком Вацетис [19]. Не случайно ещё 14 февраля, до начала наступления, Деникин писал Колчаку: «Жаль, что главные силы сибирских войск, по-видимому, направлены на север. Соединённая операция на Саратов дала бы огромные преимущества: освобождение Уральской и Оренбургской областей, изоляцию Астрахани и Туркестана. И главное — возможность прямой, непосредственной связи Востока и Юга, которая привела бы к полному объединению всех здоровых сил России и к государственной работе в общерусском масштабе» [20]. Белые стратеги подробно расписывали преимущества именно южного варианта, отмечая важность создания общего фронта с Деникиным, освобождения казачьих областей и других территорий с антибольшевистски настроенным населением (немецкие колонисты, поволжские крестьяне), захвата зерновых районов и районов угле- и нефтедобычи, а также Волги, позволявшей осуществлять транспортировку этих ресурсов [21]. Конечно, при этом неизбежно растягивались коммуникации Колчака, что до соединения с Деникиным могло привести к неудаче, но армия выходила в более развитый район, обладавший более густой железнодорожной сетью, к тому же сокращался фронт и высвобождались резервы. Впрочем, до координации с югом дело так и не дошло, поскольку наступления двух белых фронтов развивались в противофазе. Крупные успехи Деникина начались уже после того, как колчаковское наступление захлебнулось.

Вацетис вспоминал: «Предметом действий для всех контрреволюционных фронтов являлась Москва, куда все они устремились разными способами. Был ли общий план действий у Колчака, Деникина, Миллера? Едва ли. Мы знаем, что проект общего плана был выдвинут Деникиным и Колчаком, но он не выполнялся ни тем, ни другим, каждый действовал по-своему» [22]. Если же говорить о выборе между «северным» и «южным» вариантами, то наиболее близко к действительности высказывание Генерального штаба генерал-лейтенанта Д. В. Филатьева, позднее служившего в Ставке Колчака: «Был ещё один, третий вариант, кроме двух указанных: двинуться одновременно и на Вятку, и на Самару. Он приводил к эксцентрическому движению армий, действиям враздробь и к оголению фронта в промежутке между армиями. Такой образ действий мог бы позволить себе полководец, уверенный в самом себе и в своих войсках и располагающий превосходством сил, стратегическим резервом и широко развитою сетью железных дорог для переброски войск по фронту и в глубину. При этом одно из направлений выбирается как главное, а прочие — суть демонстрации для введения противника в заблуждение. Ни одного из перечисленных условий налицо в Сибирской армии не было, исключая уверенность в себе полководца, поэтому такой вариант должен был быть отброшен без обсуждения, как ведущий неумолимо к полному неуспеху. Между тем, он именно и был избран для сокрушения большевиков, что и привело Сибирские армии в конечном результате к краху. Положение большевиков весною 1919 года было таково, что только чудо могло спасти их. Оно и случилось в виде принятия в Сибири самого абсурдного плана для действий» [23]. Фактически из-за ошибочного решения Ставки белое наступление, и без того слабо подготовленное и малочисленное, превратилось в удар растопыренными пальцами. Не получилось не только координации с Деникиным, но даже и эффективного взаимодействия между самими колчаковскими армиями. На это ещё в первые дни наступления обращал внимание Ставки Ханжин, который телеграфировал 2 марта в Омск: «Западная армия, наносящая главный удар, вправе рассчитывать не только на полную связь с её действиями операций соседних армий, но и на полную поддержку с их стороны, даже поступаясь частными интересами этих армий в пользу главного удара… Сибирская армия составила свой план действий и вчера перешла к его выполнению, не заняв указанного ей исходного положения — до сих пор левофланговый участок этой армии от железной дороги Сарапул — Красноуфимск до разграничительной линии с Западной армией не занят войсками Сибирской армии, и этот разрыв фронта я должен прикрывать полутора полками моего Уфимского корпуса, отвлекая эти силы на неопределённое время от выполнения поставленной корпусу задачи. Оренбургская армия находится в том же состоянии полного разложения казачьих частей, как было под Оренбургом; разложение грозит перейти и на приданные этой армии пехотные части… Ясно, что такая армия не только не выполнит возложенной на неё общей директивой Ставки задачи, она не только не способна [к] наступлению, но у неё даже нет сил удержать фронт и остановить стихийный отход и обнажение фланга и тыла ударной армии…» [24]

Начальник штаба Ханжина генерал Щепихин писал об Оренбургской армии, что, «по существу, Дутов со своей псевдо-армией — мыльный пузырь и левый фланг Западной армии на весу» [25]. Но намного ли лучшим было положение в самой Западной армии, где служил Щепихин? На самом деле эта армия, несмотря на стягивание в неё всевозможных пополнений, испытывала общие для всех трёх белых армий проблемы. 4 августа 1919 года помощник начальника штаба Ставки Генштаба генерал-лейтенант А. П. Будберг записал в своём дневнике: «Сейчас наше положение много хуже того, что было год тому назад, ибо свою армию мы уже ликвидировали, а против нас вместо прошлогодних совдепов и винегрета из красноармейской рвани наступает регулярная красная армия, не желающая, — вопреки всем донесениям нашей разведки, — разваливаться; напротив того, она гонит нас на восток, а мы потеряли способности сопротивляться и почти без боя катимся и катимся» [26]. Состав колчаковских войск оставлял желать много лучшего. Катастрофичной была ситуация не только с высшим командным составом и военными талантами. На среднем и младшем уровне остро не хватало офицеров. Кадровые офицеры вообще были редкостью. В 63-тысячной Западной армии к середине апреля было лишь 138 кадровых офицеров и 2548 офицеров военного времени [27]. По некоторым данным, к началу 1919 года некомплект офицеров у Колчака достигал 10 тысяч человек [28]. Тыл же, наоборот, был полон офицерами. Не способствовало исправлению ситуации и суровое отношение к бывшим офицерам, ранее служившим у красных и попавшим в белый плен. 1917 год разложил как солдата, так и офицера. В годы Гражданской войны в офицерской среде стала проявляться непочтительность к старшим, распространились карточная игра и другие развлечения, пьянство (возможно, вследствие безысходности) и даже мародёрство. К примеру, в приказе по Восточному фронту № 85 от 8 сентября 1919 года говорилось, что командир 6-го Оренбургского казачьего полка войсковой старшина А. А. Избышев «за уклонение от боевых операций и беспрерывное пьянство» разжалован в рядовые [29].

На белом Востоке практически не было ни одного начальника дивизии, командира корпуса, командующего армией (например, Гайда, Пепеляев, Дутов), не говоря уже об атаманах, которые бы в условиях Гражданской войны не совершали дисциплинарных проступков. Старшие начальники подавали дурной пример всем остальным. Абсолютного значения приказа не существовало. По сути, любой сколько-нибудь значимый воинский начальник в новых условиях являлся своеобразным атаманом. Интересы своей части, отряда, дивизии, корпуса, армии, войска ставились выше приказов сверху, которые исполнялись лишь по мере необходимости. Такой «атаман» для своих подчинённых был и царь и бог. За ним они готовы были пойти куда угодно. Как отмечал современник, «в условиях Гражданской войны нет «устойчивости частей», а всё зиждется лишь на «устойчивости отдельных вожаков» [30]. Воинская дисциплина, равно как и взаимодействие, отсутствовали как таковые. Совершенно иначе дисциплина была поставлена у красных. Возлагая вину за революцию и Гражданскую войну на большевиков, мы не должны забывать о том, что проигравшая сторона не в меньшей, а может быть, даже и в большей степени ответственна за все последствия этого. Полная дезорганизация собственного военного управления и впечатляющие успехи противника приводили к утрате в рядах белых веры в победу. Наиболее ярко разочарование можно проследить по высказываниям командного состава. Состоявший в распоряжении войскового штаба Оренбургского казачьего войска генерал-майор Л. Н. Доможиров, выступая весной 1919-го на станичном сходе в станице Кизильской, говорил казакам о бесцельности борьбы с красными [31]. «Я чувствую, что у меня подрывается вера в успех нашего святого дела» [32], — отметил в начале мая генерал Р. К. Бангерский. Командир II Оренбургского казачьего корпуса Генерального штаба генерал-майор И. Г. Акулинин в рапорте командующему армией от 25 апреля прямо писал об отсутствии «особенно сердечного отношения со стороны «родных станичников» к казачьим частям» [33]. 2 мая, когда поражение Колчака было ещё не очевидным, командарм Ханжин наложил на один из документов резолюцию: «Нашей коннице надо брать пример с красноармейской» [34].

Подобные признания генералов дорогого стоят. Колчаковская армия страдала неправильным распределением сил и средств по фронту: она испытывала острую нехватку пехотных частей на казачьих фронтах (что, например, сделало невозможным взятие такого важного центра, как Оренбург, силами одной лишь конницы) и при этом недостаток конницы на фронтах неказачьих. Только централизованное управление могло привести белых к победе, однако казачьи регионы так и остались автономными, а казачьи атаманы продолжили проводить собственную политическую линию. Помимо тактических и стратегических проблем это добавляло и морально-психологические неудобства. Солдаты и казаки, сражаясь на своих родных землях, испытывали сильный соблазн при первой же возможности разойтись по домам или перейти к противнику, если родная станица или село оказались за линией фронта (кстати, большевики понимали это и старались подобного не допускать). После освобождения от красных Ижевского и Воткинского заводов домой захотели даже легендарные ижевцы и воткинцы — единственные в своём роде белые части из рабочих. В период самых тяжёлых боёв конца апреля, когда решалась судьба Белого дела на востоке, большинство этих «героев» борьбы с большевиками просто разошлись по домам (надо сказать, что ранее «вернуться к своим семьям» им непредусмотрительно обещал сам Ханжин). К маю в Ижевской бригаде осталось только 452 штыка из прежнего состава, прибывшие пополнения оказались плохо обученными и сдавались в плен [35]. 10 мая Гайде пришлось распустить по домам бойцов Воткинской дивизии [36]. Казаки вообще не хотели выходить за пределы своей территории, ставя местные интересы выше. Как показала практика, казачество могло лишь выделить часть своих сил для общегосударственной борьбы против красных, а также предоставить свою территорию в качестве базы для Белого движения. До создания массовой Красной армии такая особенность казачества давала белым неоспоримое преимущество перед противником. Однако отсутствие у белых эффективного репрессивного аппарата не позволило вождям Белого движения быстро сформировать массовые армии (при помощи террора) и в конечном итоге обрекло их на поражение. Мобилизованные Колчаком силы были неоднородны по своему составу. Во многом справедлива оценка Вацетиса: «У Колчака получился фронт довольно неоднородный, как по своей политической ориентации, так и по линии общественной группировки. Правый фланг — армия ген. Гайды состояла, преимущественно, из сибирской демократии, сторонников сибирской автономии. Центр — Уфимский фронт слагался из кулацко-капиталистических элементов и по политической линии держался великороссийско-казацкого направления.

Левый фланг — казачества Оренбургской и Уральской Областей объявили себя конституционалистами. Так было на фронте. Что же касается тыла от Урала до Байкала, то там сгруппировались остатки левого крыла бывшего чехо-русского военного блока: чехо-войска и эсеры, открывшие враждебные действия против диктатуры Верховного правления адмирала Колчака» [37]. Разумеется, при столь разнородном составе боевой дух колчаковских войск оставлял желать много лучшего. Щепихин, Пепеляев и другие отмечали безразличие населения к делу возрождения России, которое влияло и на моральный дух войск. По мнению Пепеляева, «настала такая минута, когда не знаешь, что будет завтра, не будут ли части сдаваться в плен целиком. Должен быть какой-то перелом, новый взрыв патриотизма, без которого мы все погибнем» [38]. Но чуда не случилось. Боевой дух войск зависит и от того, имеются ли в наличии резервы, позволяющие сменять части на передовой и давать солдатам отдых; зависит он и от того, как солдат одет, обут, накормлен и обеспечен всем необходимым. Проблема наличия резервов была одной из наиболее болезненных для белых. Фактически наступление Колчака, равно как и Деникина, началось и развивалось при почти полном отсутствии каких-либо резервов, что не могло не привести к катастрофе. Расчёты белых стратегов основывались, видимо, на постепенном сжатии кольца вокруг Советской России и сокращении за счёт этого собственной линии фронта. При этом освобождались новые территории, на которых было возможно мобилизовать пополнения, и высвобождались собственные войска. Однако для начала необходимо было хотя бы выйти на линию Волги и закрепиться на ней, чего колчаковцам сделать так и не удалось. Операция началась в канун весенней распутицы, и очень скоро малочисленные части белых оказались на несколько недель оторваны от своих тылов (это произошло как в Западной, так и в Отдельной Оренбургской армиях), не налаженных и ранее, а теперь вообще отсутствовавших. Фрунзе справедливо полагал, что распутица должна будет стать союзником красных [39].

И действительно, в результате разлива рек не могли двигаться вперёд не только артиллерия и обозы, но даже пехота, которая поначалу была вынуждена пользоваться «утренниками» (утренними морозами), а с потеплением были случаи, когда всадники тонули вместе с лошадьми. Части корпусов вследствие разлива рек разъединялись, не могли действовать скоординированно, теряли связь между собой. Если красные отступали на свою базу, где могли быстро оправиться, то войска белых, на всех парах мчавшиеся к Волге, чтобы опередить распутицу, в самый ответственный момент оказались лишены продовольствия, одежды, боеприпасов, артиллерии и сильнейшим образом переутомлены. Такая ситуация, к примеру, сложилась в апреле 1919 года в Западной армии [40]. Генерал Н. Т. Сукин запрашивал командование о том, как ему поступить — продолжать наступление на Бузулук и пожертвовать пехотой или же переждать распутицу, подтянуть обозы и артиллерию и привести войска в порядок [41]. По мнению Сукина, «выходить… на Волгу слабыми силами, слабыми, поредевшими частями — это равносильно провалу всего дела» [42]. В действительности дело провалилось задолго до выхода к Волге. Опередить наступление распутицы не удалось, и белые увязли. Остановка же в условиях маневренной Гражданской войны почти всегда была предвестником отступления и поражения. «Остановка — это гибель в гражданской войне» [43], — писал генерал Щепихин. Красные, пользуясь временной передышкой, подтянули резервы, взяли инициативу в свои руки, перебрасывали подкрепления на угрожаемые участки и тем самым не позволяли белым достичь где-либо решающей победы. Белые же так и не получили столь необходимых им резервов. Именно распутица позволила красным оправиться и нанести силами Южной группы Восточного фронта контрудар из района Бузулук — Сорочинская — Михайловское (Шарлык). Готовившийся удар красных, хотя о нём и стало заранее известно [44], было нечем парировать (аналогичная ситуация осенью 1919-го произошла и у Деникина).

Белые даже не смогли дойти до Бузулука, который предписывалось взять до 26 апреля и перехватить Ташкентскую железную дорогу, чтобы блокировать связь Оренбурга с советским центром. Из-за отсутствия точных разведданных непонятно было, куда двинуть Южную группу Западной армии — кулаком на Оренбург или на Бузулук или же держать её между этими пунктами [45]. В итоге был выбран третий, провальный вариант. Пепеляев писал о Сибирской армии: «Полки тают и нечем их пополнить… Приходится мобилизовать население занимаемых местностей, действовать независимо от какого-либо общего государственного плана, рискуя получить за свою работу кличку «атаманство». Приходится создавать импровизированные кадровые части, ослабляя части боевые» [46]. Щепихин отмечал, что за фронтом Западной армии никаких резервов не было: «…далее на восток до самого Омска хоть шаром покати, — ни одного полка и мало вероятности получить что-либо в ближайшие месяцы» [47]. Между тем наступление истощило части. В одном из лучших полков 5-го Стерлитамакского армейского корпуса, Белорецком, к началу мая осталось до 200 штыков [48]. В полках 6-го Уральского корпуса к середине апреля насчитывалось по 400–800 штыков, из которых до половины не могло действовать из-за отсутствия сапог, часть надела лапти, одежды не было даже для пополнений [49]. Ещё хуже ситуация была у уральских казаков, в полках которых насчитывалось по 200 человек, существовало выборное начало и крайне слабая дисциплина [50]. Будберг уже 2 мая отметил в своём дневнике, что наступление белых захлебнулось, а фронт прорван красными в очень опасном месте: «Я считаю положение очень тревожным; для меня ясно, что войска вымотались и растрепались за время непрерывного наступления — полёта к Волге, потеряли устойчивость и способность упорного сопротивления (вообще очень слабую в импровизированных войсках)… Переход красных к активным действиям очень неприятен, так как готовых и боеспособных резервов у Ставки нет…

Плана действий у Ставки нет; летели к Волге, ждали занятия Казани, Самары и Царицына, а о том, что надо будет делать на случай иных перспектив, не думали… Не было красных — гнались за ними; появились красные — начинаем отмахиваться от них как от докучливой мухи, совсем так же, как отмахивались от немцев в 1914–1917 годах… Фронт страшно, непомерно растянут, войска выдохлись, резервов нет, а войска и их начальники тактически очень плохо подготовлены, умеют только драться и преследовать, к маневрированию неспособны… Жестокие условия Гражданской войны делают войска чувствительными к обходам и окружению, ибо за этим стоят муки и позорная смерть от красных зверей. Красные по военной части тоже безграмотны; их планы очень наивны и сразу видны… Но у них есть планы, а у нас таковых нет…» [51] Передача стратегического резерва Ставки — 1-го Волжского корпуса Каппеля — в Западную армию и введение его в бой по частям оказались серьёзным просчётом командования. В составе Отдельной Оренбургской армии корпус Каппеля мог бы изменить обстановку [52], но армия Дутова в решающий момент оказалась действиями Ставки предоставлена своей собственной участи. При этом корпус Каппеля был направлен на фронт в сыром виде, частично перешёл к противнику (в частности, 10-й Бугульминский полк перешёл практически в полном составе, случаи переходов имели место и в других полках), а оставшаяся часть была использована для затыкания дыр на фронте одной лишь Западной армии. По данным английской военной миссии, из корпуса Каппеля к красным перешло около 10 тысяч человек [53], хотя эта цифра кажется сильно завышенной. Ещё один резерв — Сводноказачий корпус — также большой роли в операции не сыграл. В составе Сибирской армии в качестве резерва находился формировавшийся с февраля–марта 1919 года Сводный Ударный Сибирский корпус. Корпус был введён в бой 27 мая, чтобы прикрыть образовавшийся разрыв между Западной и Сибирской армиями, но буквально за два дня боевых действий лишился половины своего состава, прежде всего за счёт сдавшихся в плен, и в дальнейших боях никак себя не проявил. Причины неудачи корпуса одновременно очевидны и невероятны: войска были направлены в бой без сколачивания и надлежащей подготовки, большинство полковых, батальонных и ротных командиров получили свои назначения лишь накануне или во время выдвижения корпуса на фронт, а начальники дивизий — уже даже после разгрома корпуса. Соединение было направлено на передовую без телефонов, полевых кухонь, обоза и даже не полностью вооружённым [54]. Других крупных резервов в армии Гайды не было.

Почему же даже такие скромные пополнения белые не обеспечили всем необходимым? Дело в том, что вопросы материального обеспечения стали самым узким местом колчаковской военной машины. Через всю Сибирь проходила единственная Транссибирская железнодорожная магистраль, от пропускной способности которой во многом зависела судьба наступления. Надо сказать, что железная дорога в 1919 году работала из рук вон плохо и снабжение отличалось крайней нерегулярностью. В результате войскам приходилось возить всё необходимое с собой, а в крайнем случае переходить на самоснабжение, граничившее с мародёрством, озлоблявшее местное население и разлагавшее войска. Особенно трудно было в тех районах, где железная дорога отсутствовала и необходимо было обеспечивать подвоз гужевым транспортом. Это касалось всего левого фланга белых.

Колчаковцы во время отступления в октябре 1919 г.

Заметим, что знаменитые по фильму «Чапаев» «психические» атаки белых без единого выстрела предпринимались вовсе не от хорошей жизни и не для того только, чтобы произвести впечатление на противника. Одной из основных причин подобных действий было отсутствие у белых боеприпасов, мало относившееся к психологии. Генерал П. А. Белов писал Ханжину: «Главной причиной упадка духа моих частей, по общему мнению командиров, является то, что уже давно они не снабжаются патронами. Сейчас осталось в частях по тридцать–сорок патронов на винтовку и в моём запасе на всю группу десять тысяч» [55]. В марте 1919-го оборонявшим Уфу ижевцам было выдано лишь по две обоймы патронов [56]. Оставив осенью 1918 года Поволжье, белые лишились имевшихся там военных заводов и складов (Казань — пороховые и артиллерийские склады; Симбирск — два патронных завода; Иващенково — завод взрывчатых веществ, капсюльный завод, артиллерийские склады, запасы взрывчатых веществ на 2 миллиона снарядов; Самара — трубочный завод, пороховой завод, мастерские) [57]. На Урале имелись военные заводы в Ижевске и Златоусте, но в Сибири оружейных заводов не было вовсе. На вооружении белых находилось оружие самых разнообразных систем — винтовки системы Мосина, Бердана, Арисака, Гра, Ватерли, пулемёты Максима, Кольта, Гочкиса, Льюиса [58]. Винтовки иностранных систем были подчас распространены не меньше, чем русские. Подобная пестрота обусловила сложность обеспечения армии соответствующими боеприпасами. Так, в Западной армии русских винтовок не было, а к имевшимся японским не имелось патронов [59]. Не лучше дело обстояло с пулемётами и орудиями. В Западной армии к 15 апреля имелось 229 пулемётов «максима», 137 — «льюиса», 249 — «кольта», 52 — прочих систем, всего 667. В 44 батареях было 85 трёхдюймовок, два 42-линейных орудия, восемь — 48-линейных, семь — прочих систем и один бомбомёт [60]. В Отдельной Оренбургской армии не хватало орудий и пулемётов.

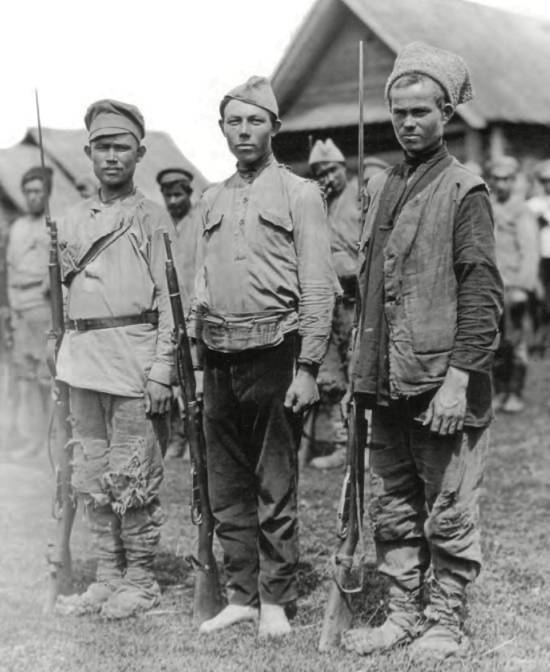

Во всех армиях чувствовалась нехватка средств связи, автомобилей, бронетехники. Из-за плохой связи, к примеру, фактически сорвалось координированное наступление белых корпусов на Оренбург в начале мая. По данным на 28 мая, в Орск (штаб расформировывавшейся Отдельной Оренбургской армии) из Уфы (штаб Западной армии) не могло пройти до 300 военных телеграмм [61]. Причины были не только в несовершенстве и недостатке техники, но и в частых диверсиях при невозможности навести порядок в тылу. Армии не хватало бензина. Лётчикам Западной армии в разгар весеннего наступления 1919 года предписывалось «имеющееся [в] авиаотрядах незначительное количество бензина… сохранить для авиаработы при форсировании Волги» [62]. А чего стоит внешний вид простого колчаковского солдата! Некоторые из немногочисленных фотоснимков изображают ужасающую картину. Ещё страшнее то, что известно по документам. В частях Северной группы Сибирской армии «люди босы и голы, ходят в армяках и лаптях… Конные разведчики, как скифы ХХ века, ездят без сёдел» [63]. В 5-м Сызранском стрелковом полку Южной группы Западной армии «обувь у большинства разваливалась, шли по колено в грязи» [64]. Во 2-й Уфимский армейский корпус Западной армии пополнения прибывали без обмундирования прямо от воинских начальников и посылались в бой [65]. Оренбургские казаки вместо шинелей носили китайские ватные куртки, из которых при потеплении многие бойцы повыдёргивали вату [66], а после неожиданного наступления холодов стали мёрзнуть и заболевать. «Надо было видеть своими глазами, чтобы поверить, во что была одета армия… Большинство в рваных полушубках, иногда одетых прямо чуть ли не на голое тело; на ногах дырявые валенки, которые при весенней распутице и грязи были только лишней обузой… Полное отсутствие белья» [67]. В мае прибывший на передовую Колчак «выразил желание видеть части 6-го Уральского корпуса… ему были показаны выводимые в тыл части 12 Уральской дивизии. Вид их был ужасный. Часть без обуви, часть в верхней одежде на голое тело, большая часть без шинелей. Прошли отлично церемониальным маршем. Верховный правитель был страшно расстроен видом…» [68].

Эта картина не вяжется с данными о многомиллионных поставках союзников Колчаку, в том числе о двух миллионах пар обуви и полном обмундировании на 360 тысяч человек [69], не говоря уже о сотнях тысяч снарядов, винтовок, сотнях миллионов патронов, тысячах пулемётов. Если всё это и было поставлено во Владивосток, то до фронта так и не дошло. Голод, усталость от беспрерывных маршей и боёв, отсутствие нормальной одежды создавали благодатную почву для большевистской агитации, а чаще помимо неё приводили к волнениям в войсках, убийствам офицеров, переходам на сторону противника. Мобилизованные крестьяне воевали неохотно, быстро разбегались, переходили к противнику, унося с собой оружие и открывая огонь по своим недавним товарищам. Имели место случаи массовой сдачи в плен. Наибольшую известность получил бунт в 1-м Украинском курене имени Тараса Шевченко 1–2 мая, в ходе которого было убито около 60 офицеров, а на сторону красных перешло до 3000 вооружённых солдат при 11 пулемётах и 2 орудиях [70]. Позднее на сторону противника перешли 11-й Сенгилеевский полк, 3-й батальон 49-го Казанского полка и другие части [71]. Похожие, но меньшие по масштабам случаи имели место в Южной группе Западной армии, Сибирской и Отдельной Оренбургской армиях. В июне 1919 года к красным, перебив офицеров, перешли два батальона 21-го Челябинского горных стрелков полка, а в конце месяца под Пермью без боя сдались 3-й Добрянский и 4-й Соликамский полки [72]. В общей сложности в ходе контрнаступления, до окончания Уфимской операции, красными было взято в плен около 25 500 человек [73]. При неспособности командования создать войскам элементарные условия результат колчаковского наступления неудивителен. Начальник 12-й Уральской стрелковой дивизии Генштаба генерал-майор Р. К. Бангерский доносил командующему корпусом Сукину 2 мая: «Тыла у нас никогда не было. Со времени Уфы (речь идёт о взятии города 13 марта. — А. Г.) мы хлеба не получаем, а питаемся чем попало. Дивизия сейчас небоеспособна. Нужно дать людям хотя бы две ночи поспать и придти в себя, иначе будет большой крах» [74].

При этом Бангерский отмечал, что не видел в старой армии такого героизма, какой был проявлен белыми во время Уфимской и Стерлитамакской операций, но всему есть предел. «Хотелось бы так знать, во имя каких высших соображений пожертвовано 12 дивизией?» [75] — вопрошал генерал-майор. Но пожертвовано было не только дивизией Бангерского, а всей колчаковской армией. Оренбургские казаки в составе Западной армии не имели фуража, лошади страдали от бескормицы, постоянных переходов и еле передвигались шагом [76]. Такое плачевное состояние конского состава лишало его важного преимущества — быстроты и внезапности. Белая конница, по свидетельству участника боёв, не шла ни в какое сравнение с красной, лошади которой были в отличном состоянии и вследствие этого обладали высокой подвижностью. Командующий 6-м Уральским армейским корпусом Сукин 3 мая писал Ханжину: «Беспрерывные марши по невероятно трудным дорогам, без днёвок и ежедневные бои последних двух недель без отдыха, без обозов, голод, отсутствие обмундирования (много людей буквально босых… без шинелей) — вот причины, которые окончательно могут погубить молодые кадры дивизий, люди шатаются от усталости и от бессонных ночей и боевая упругость их окончательно надломлена. Прошу отвести дивизии в резерв для приведения их в порядок» [77]. Именно генерал Сукин, доведённый до отчаяния сложившейся ситуацией, не постеснялся выставить перед прибывшим в Уфу вскоре после её взятия Колчаком босой почётный караул [78]. Сукин же в отчаянии писал: «Нет даже хлеба» [79].

Пепеляев отмечал, что «район военных действий выеден дотла, тыл богат бесконечно, но транспорт таков, что с ним, в его настоящем положении, воевать нельзя» [80]. По мнению генерала Бангерского, «взятие Уфы давало возможность образовать прочный тыл, пополнить войска мобилизованными, снабдиться обозом и вот теперь в начале мая начать наступление крупными силами, подтянув корпус… Каппеля и сформировав ещё новые войска» [81]. Но этого сделано не было… Венцом чудовищного состояния колчаковской военной машины был тыл, который белыми контролировался очень слабо. Капитан Г. Думбадзе, направленный по окончании ускоренного курса Академии Генерального штаба в Красноярск — один из крупных центров Сибири, вспоминал: «Прибыв в Красноярск, я впервые увидел огненное пламя партизанщины, охватившее всю губернию. Хождение по улицам Красноярска было сопряжено с большим риском. Банды красных и отдельные большевики под видом правительственных военнослужащих убивали офицеров, пользуясь покровом ночи. Никто не был уверен, кем он остановлен для проверки документов: настоящим законным патрулём или маскированными красными террористами. Поджигание складов и магазинов, перерезывание телефонных проводов и многие другие виды саботажа происходили буквально каждые сутки. Свет в домах не зажигался или окна завешивались тёмной материей, иначе ручная граната бросалась на свет в квартиры. Я помню, как мне приходилось ходить по улицам ночью, держа в кармане заряженный браунинг. Всё это было буквально в сердце Белой Сибири» [82]. Вся Енисейская губерния и часть Иркутской были охвачены партизанским движением, приковавшим к себе значительные силы белых. В мае 1919 года партизаны систематически и ежедневно разбирали пути (иногда на значительном расстоянии), что приводило к длительным срывам движения поездов на Транссибе (например, в ночь на 8 мая в результате диверсии железнодорожное сообщение было прервано на две недели), сжигали мосты, обстреливали поезда, перерезали телеграфные провода, терроризировали железнодорожников. На каждые 10 дней к началу июня приходилось 11 крушений, восточнее Красноярска в итоге скопилось более 140 составов с боеприпасами и снабжением, которые были бы совсем не лишними на фронте [83].

Думбадзе писал: «Нет точной мерки для определения страшного морального, политического и материального ущерба, причинённого нам партизанами. Я всегда буду при своём мнении, что дела в Енисейской губернии были ножом в спину Сибирской армии. Советский генерал Огородников… говорит, что белые проиграли в Сибири без всяких стратегических поражений от Красной армии [84], а причина их гибели была в беспорядках в тылу. Имея опыт на этом вооружённом тылу, я не могу не согласиться с тем, что говорит Огородников» [85]. Восстаниями были охвачены уезды Тургайской и Акмолинской областей, Алтайской и Томской губерний. На их подавлениях использовались тысячи солдат, которые при иных обстоятельствах могли быть направлены на фронт. Кроме того, само по себе участие десятков тысяч боеспособных мужчин в партизанском движении наглядно свидетельствовало о провале колчаковской мобилизации в Сибири. Добавим, что из-за атаманщины фронт не получил пополнений с Дальнего Востока, которые, возможно, могли бы переломить ситуацию. Анализ внутреннего состояния колчаковских армий наглядно показывает полную невозможность успешной реализации планов белого командования. Красные, успешно запустившие маховик массовой мобилизации, обладали почти постоянным превосходством в силах и средствах. В течение 1919 года средний ежемесячный прирост численности РККА составил 183 тысячи человек [86], что превосходило общую численность войск, имевшихся у белых на Восточном фронте. К 1 апреля, когда белые ещё надеялись на успех, в Красной армии уже числилось полтора миллиона бойцов, и их численность постоянно возрастала. Численность войск всех противников красных, вместе взятых, не шла ни в какое сравнение с этой цифрой. При этом имевшееся у белых до создания массовой РККА преимущество в качестве личного состава было быстро утрачено. Численность войск красных, а во многих случаях и их качество стремительно возрастали; качество войск белых при относительно мало изменившейся численности постоянно падало. Кроме того, центральное положение красных позволило им не только воспользоваться запасами старой армии и ресурсами промышленного центра, но и действовать по внутренним операционным линиям, громя противника поочерёдно. Белые же, наоборот, действовали разрозненно, попытки координации их действий оказывались запоздалыми. Из-за обширности театра войны они не смогли воспользоваться имевшимися у них преимуществами, например, наличием подготовленной казачьей конницы.

Сказались и ошибки некоторых колчаковских генералов, сделавших в период Гражданской войны головокружительную карьеру, но не успевших приобрести необходимый опыт. Мобилизационный ресурс подконтрольных белым областей не был в полной мере использован, огромная масса крестьян присоединилась к повстанцам в белом тылу или просто уклонялась от мобилизации. Подготовленных резервов не было. Армия не имела оборудованной тыловой базы и военной промышленности, снабжение было нерегулярным. Следствием стала постоянная нехватка в войсках оружия и боеприпасов, средств связи и техники. Белые не смогли что-либо противопоставить и мощнейшей большевистской агитации в своих войсках. Рядовая масса обладала достаточно низким уровнем политической сознательности, была утомлена многолетней войной. В колчаковском лагере не было единства из-за острых внутренних противоречий, причём не только по политическим вопросам между монархистами, кадетами и эсерами. На окраинах, контролировавшихся белыми, остро стоял национальный вопрос. Исторически существовали непростые отношения казачьего и неказачьего населения, русского населения с башкирским и казахским. Белое руководство проводило достаточно мягкий политический курс, а суровые меры часто не могли быть осуществлены из-за отсутствия механизмов реализации приказов на местах и контроля их исполнения. Несмотря на жестокий красный террор, гонения на церковь, озлоблявшую крестьян земельную политику, белые так и не смогли стать той силой, которая принесла бы порядок и стала привлекательной для широких масс. С окончанием Первой мировой войны большевики утратили облик предателей, который за ними закрепился после Брестского мира. Белые же, наоборот, оказались теперь в роли пособников интервентов. Вожди Белого движения, в отличие от их противника, не поняли всей сложности стоявшей перед ними задачи, не осознали необходимости самых жёстких мер для достижения победы.