Ошибка Ван-Гельмонта

В старые времена врач обязан был знать ботанику, ведь многие лекарственные средства готовились из растений. Неудивительно, что лекари нередко выращивали растения, проводили с ними различные опыты. Так, голландец Ян Баптист Ван-Гельмонт (1579—1644) не только занимался врачебной практикой, но и экспериментировал с растениями.

Он решил узнать, благодаря чему растет растение. С животными и человеком вроде бы все ясно: поедая корм или пищу, они получают вещества, благодаря которым увеличиваются в размерах. Но за счет чего крошечное семя, лишенное рта, превращается в огромное дерево?

Чтобы ответить на этот вопрос, Ван-Гельмонт проделал следующее. Взял кадку, в которую насыпал 91 килограмм высушенной в печи почвы, смочил ее дождевой водой и посадил ивовый побег массой 2,25 килограмма. Каждый день в течение пяти лет он поливал растение чистой дождевой водой. По прошествии этого времени Ван-Гельмонт извлек деревце, тщательно очистил корни от прилипших частил почвы и взвесил содержимое кадки и растение. Оказалось, что масса почвы уменьшилась всего на 57 граммов, а вот масса ивы возросла почти на 75 килограммов. Результат эксперимента исследователь объяснил исключительно поглощением воды. Так возникла водная теория питания растений.

Джозеф Пристли (1733 — 1804) — известный английский ученый-химик. Он открыл кислород, получил хлористый водород, аммиак, фтористый кремний, сернистый газ, оксид углерода. Привезенный французом Шарлем Кондамином из Южной Америки каучук Пристли в 1770 году предложил использовать для стирания написанного, назвав его гуммиэластиком. Как химика Пристли заинтересовал вопрос: почему воздух полей и лесов чище городского?

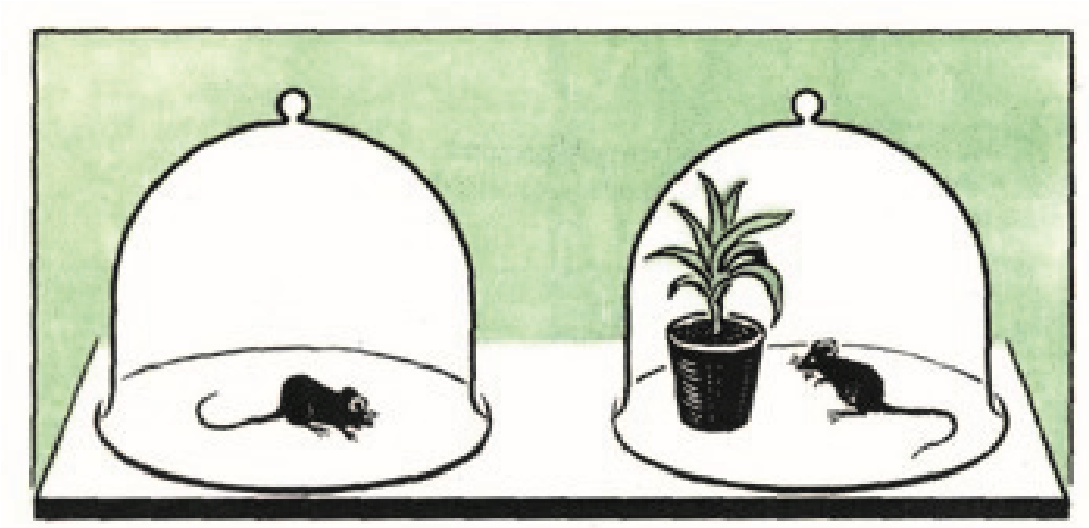

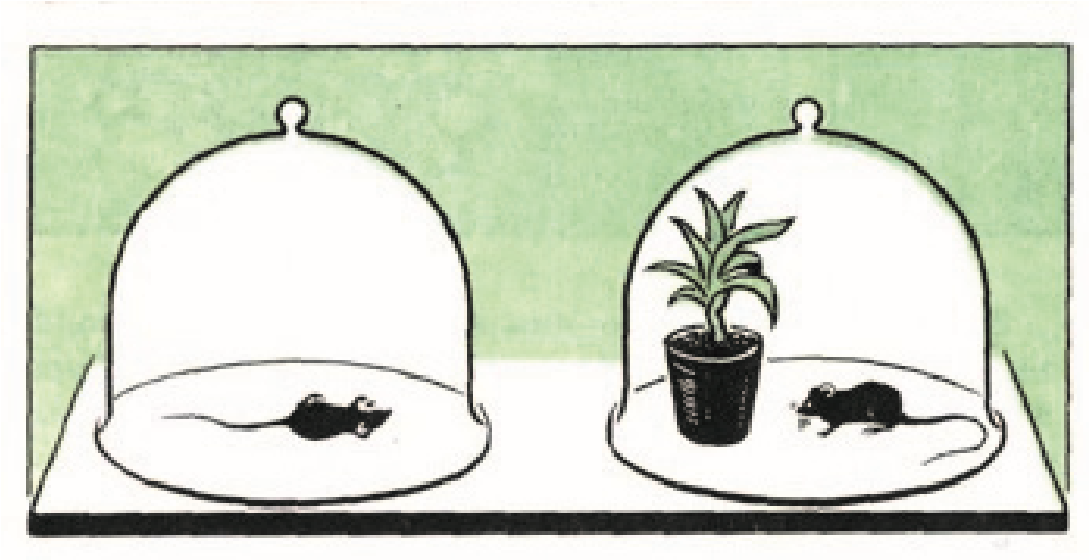

Ученый предположил, что растения очищают его от веществ, выделяемых людьми при дыхании, а также дымящимися трубами заводов и фабрик. С целью проверки своего предположения он посадил под стеклянный колпак мышь. Довольно быстро животное погибло. Тогда экспериментатор поместил под такой же колпак другую мышь, но уже вместе с веткой мяты. «Это было сделано в начале августа 1771 года. Через восемь-девять дней я нашел, что мышь прекрасно могла жить в стеклянном колпаке, где росла ветка мяты. Побег мяты вырос почти на три дюйма…».

Опыт заинтересовал ученых, многие повторили его в своих лабораториях, однако результаты получались неодинаковые: в одних случаях растения действительно очищали воздух и делали его пригодным для дыхания мыши, в других — этого не наблюдалось. Надо сказать, что сам Пристли при повторении опытов получил противоречивые результаты. Установить истину ученый уже не смог, так как консервативно настроенные англичане разгромили его прекрасно оборудованную лабораторию и богатую библиотеку за сочувствие их владельца идеям французской революции. Пристли оставил научную работу и эмигрировал в США.

Следует отметить, что еще в 1753 году, то есть за 18 лет до опытов англичанина, великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов высказал весьма любопытные мысли относительно питания растений. В своем трактате «Слово о явлениях воздушных» он писал: «…преизобильное ращение тучных дерев, которые на бесплодном песку корень свой утвердили, ясно объявляет, что жирными листами жирный тук из воздуха впитывают, ибо из бессочного песку столько смоляной материи в себя получить невозможно».

В другой своей работе «Слово о слоях земных» он высказался о воздушном питании растений еще более определенно: «Откуда же новый сок сосны собирается и умножает их возраст, о том не будет спрашивать, кто знает, что многочисленные иглы нечувствительными скважинами почерпают в себя с воздуха жирную влагу, которая тончайшими жилками по всему растению расходится и разделяется, обращаясь в его пищу и тело». «Нечувствительные скважины» — это не что иное, как устьица, хорошо известные каждому из школьного учебника ботаники.

К сожалению, мысли, высказанные великим Ломоносовым, остались неизвестными научным кругам. А вот идею Пристли об очищении воздуха поддержали не только ученые, она стала популярна даже в народе. Результатом явилось массовое разведение цветов в помещениях, где находились больные. При этом двери обычно держали плотно закрытыми, дабы «вредный» наружный воздух не мог проникнуть в комнату.

Голландский врач Ингенгауз (1730—1799) усомнился в правильности такого использования растений и провел ряд экспериментов с целью проверки действенности этого приема. В результате своих опытов он сделал открытие, что только зеленые части растений могут улучшать воздух, да и то лишь в том случае, когда они находятся на свету — цветки, корни, а также зеленые листья, лишенные света, — воздуха не исправляет.

Швейцарский естествоиспытатель Жан Сенебье (1742 — 1809) первым установил необходимость углекислого газа для питания зеленых растений. Он же предложил термин «физиология растений» и в 1880 году написал первый учебник по этой дисциплине.

Его соотечественник естествоиспытатель Никола Теодор Соссюр (1767—1845) работал в области физики, химии и геологии. Однако мировую известность приобрел благодаря трудам в области физиологии растений. С помощью точных методов количественного химического анализа он убедительно доказал, что растения на свету усваивают углерод из углекислого газа, выделяя при этом кислород. Ученый также установил, что растения, как и животные, дышат, поглощая кислород и выделяя углекислый газ. Так постепенно складывались представления о фотосинтезе как о процессе, в ходе которого из углекислого газа и воды зеленые растения на свету образуют органические вещества и выделяют кислород.

Термин «фотосинтез» был предложен в 1877 году известным немецким физиологом растений Вильгельмом Пфеффером (1845—1920). В ходе этого процесса солнечная энергия преобразуется в энергию химических связей органических соединений. Во второй половине XIX столетия было установлено, что энергия солнечного света усваивается и трансформируется при помощи зеленого пигмента хлорофилла.

Содержание:

|

1 |

Питание растений |

2-3 |

|

2 |

Воздушное питание растений. |

3-5 |

|

3 |

Питание растений. |

5-10 |

|

4 |

Почва ее плодородие. Гидропоника. |

10-11 |

|

5 |

Лист — орган воздушного питания. Фотосинтез. |

11-16 |

|

6 |

Распространение плодов и семян в природе. |

17-20 |

|

7 |

Клеточное строение стебля травянистого и древесного растения или Функции растительных тканей. |

21-25 |

|

8 |

Зоны корня. Корневые волоски. Рост корня. |

26-28 |

|

9 |

Вегетативное размножение. |

29-30 |

6 класс. Тема: Питание растений

ОПЫТ ВАН ГЕЛЬМОНТА.

Древние греки считали, что растения питаются так же, как животные. Только растения перевёрнуты вниз «головой». У животных рот находится сверху и

впереди, а у растений «рот » (корень) – снизу. Растения «откусывают» и «проглатывают» «жирные» частицы почвы (гумус), пока почва не станет совсем бесплодной. Около 400 лет назад известный голландский ученый ван Гельмонт провёл следующий эксперимент. Он взял около 80 кг сухой земли в кадке и в неё посадил ветвь ивы весом 2 кг В течение пяти лет естествоиспытатель выращивал её, поливая только дождевой водой. За это время вес ивы увеличился до 76,5 кг, а вес земли уменьшился всего на несколько десятков граммов

Подтвердил или опроверг гумусную теорию питания растений ван Гельмонт?

Свой ответ поясните.

Опроверг гумусную теорию. За пять лет эксперимента вес ивы увеличился

в 38 раз, тогда как вес земли уменьшился на несколько десятков граммов.

Следовательно, растение не питалось гумусом

Какой вывод из опыта можно сделать с позиций сегодняшних знаний о росте и развитии растений?

1) Ива растет благодаря воде, которая накапливается в ней.

2) Рост ивы определяется характером и составом почвы, в которой оно находится.

3) Материал , из которого выросло дерево, изначально находился в исходной ветке.

4) Данный опыт не позволяет выявить главную причину образования материала, из которого выросло дерево .

Ответ : 4

&%

По результату своего эксперимента ван Гельмонт сделал следующий вывод:

«Растение выросло только за счёт дождевой воды» . Это позволило считать

ег о основателем водной теории питания растений.

В чём была ошибка естествоиспытателя?

Ответ:

Он не учитывал воздушное питание (фотосинтез) ИЛИ не учитывал, что

источником питания для растений служат минеральные вещества, а вода

обеспечивает только их доставку

6 класс. Тема «Воздушное питание» растений.»

Растениям, кроме воды и минеральных солей, требуются углерод, азот и многие другие химические элементы, необходимые для построения органических веществ, являющихся основой любого растительного организма.

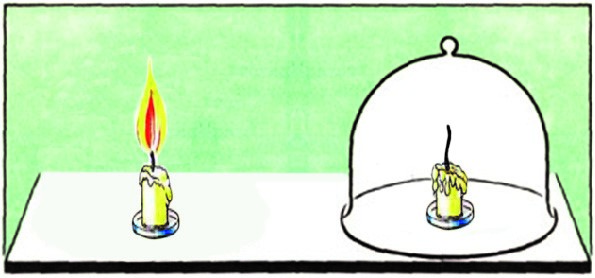

Началом изучения процессов образования органических веществ у растений стали опыты Д. Пристли (1733–1804).

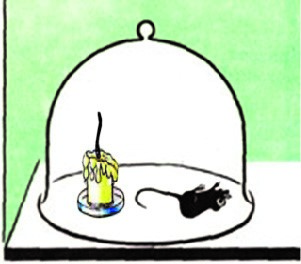

Учёный поместил свечу под герметический стеклянный колпак, и через непродолжительное время свеча погасла. В тот момент объяснить прекращение горения свечи учёный не смог.

Предположите, почему Д. Пристли не смог объяснить причину, по которой свеча погасла.

Ответ: учёный не знал о кислороде в составе воздуха.

ИЛИ В период времени жизни учёного господствовало другое обоснование процесса горения

Исследователь продолжил свои эксперименты. Он поместил мышь под тот стеклянный колпак, в котором только что потухла свеча. Через непродолжительное время животное погибло.

Какое предположение мог бы сделать Д. Пристли на основании опыта с мышью?

-

Мышь погибла от страха.

-

Мышь погибла от перегревания, так как стекло задерживает тепло.

-

Мышь погибла от воздуха, в котором почти отсутствовал кислород.

-

Мышь погибла от отсутствия пищи под стеклянным колпаком.

Следующим шагом в исследовании был поиск условий для выживания мыши под колпаком, под которым во время предыдущего эксперимента погасла свеча. Для этого Д. Пристли освещал колпак, помещал под него различные предметы и вещества.

Что в условиях опыта Пристли менял, а что оставлял неизменным?

|

Условия опыта |

Постоянные |

Переменные |

|

Курительный табак |

+ |

|

|

Опилки |

+ |

|

|

Свеча |

+ |

|

|

Почва |

+ |

|

|

Стеклянный колпак |

+ |

Д. Пристли исследовал причину смерти мыши под колпаком. Он взял два стеклянных колпака. Под один он поместил только мышь, а под другой – мышь и растение. Без растения мышь быстро погибла в течение нескольких часов, а мышь под колпаком с растением прожила несколько дней

Какой вывод мог сделать Пристли из результата своего эксперимента?

Ответ: растение продлило жизнь мыши.

ИЛИ Растение выделило кислород, который продлил жизнь мыши.

Упоминание в ответе роли кислорода не принимать

6 класс. Тема: Питание растения

Хищные растения

&%

Хищные растения – большая экологическая группа растений из разных семейств, которые распространены по всему земному шару. Такие растения представляют большой интерес, так как их способ питания и образ жизни существенно отличается от остальных растений. Считается, что за счёт потребления животной пищи растения восполняют дефицит необходимых химических элементов, например азота и фосфора.

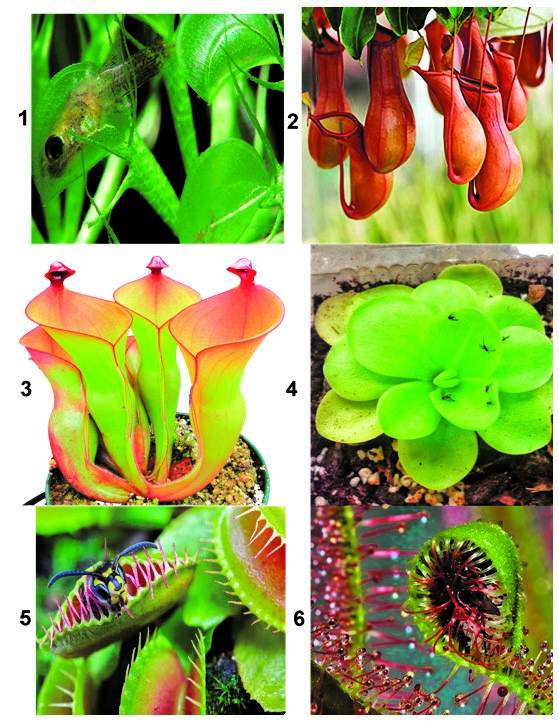

Среди хищных растений встречается огромное разнообразие ловушек, с помощью которых растения способны захватывать и удерживать жертву. Однако существует два основных принципа ловли. Активные ловушки используют механические сокращения для удержания жертвы, в то время как пассивные ловушки образуют различные жидкие или клейкие поверхности, которые жертва уже не сможет покинуть. На фотографиях показаны ловушки различных хищных растений. Выберите те из них, которые относятся к ловушкам пассивного типа.

Ответ 2 3 4

Известно, что хищные растения обитают в биотопах с низким содержанием минеральных элементов в почве. Например, росянку (Drosera) можно встретить на верховых болотах, где отсутствует нормальная почва, а кислотность субстрата повышена. Веня мечтает посадить у себя дома росянку (Drosera) и для этого выбирает специальный грунт. В таблице приведены названия грунтов и их состав. Какой грунт следует выбрать Вене?

|

Название |

Состав |

Соотношение компонентов |

Кислотность почвы |

|

«Крепыш» |

Биогумус, доломитовая мука, пепел |

3:1:1 |

Слабокислая |

|

«Богатырь» |

Известь, комплексное минеральное удобрение, чернозём |

1:1:5 |

Слабощёлочная |

|

«Любимчик» |

Кислый торф, кварцевый песок |

1:1 |

Среднекислая |

|

«Малышок» |

Илистые отложения, органоминеральное удобрение, перегной |

2:1:1 |

Нейтральная |

Ответ: «Любимчик»

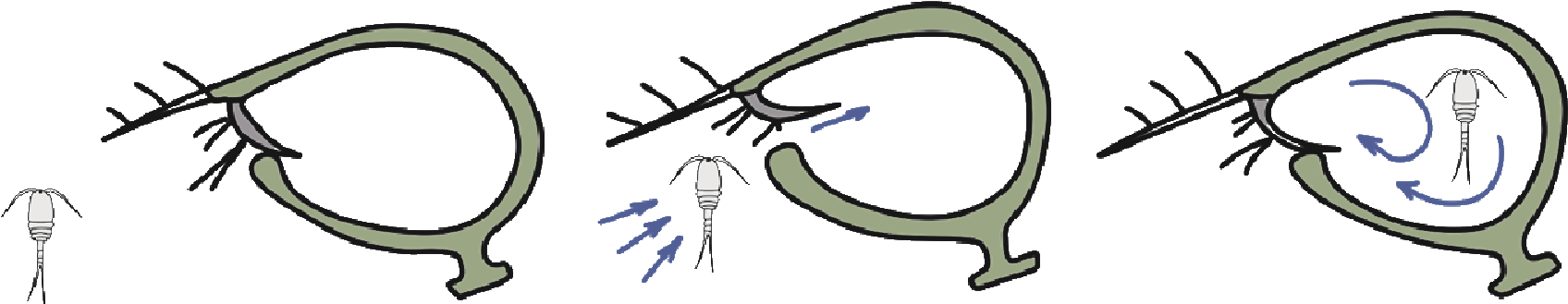

Пузырчатка (Utricularia) – хищное водное растение. У неё имеются специальные подводные ловушки-пузырьки, которые действуют почти молниеносно, создавая в момент захвата локальный ток воды скоростью до 1,5 м/с. На рисунке схематично изображена ловушка пузырчатки в открытом и закрытом состояниях. Чтобы перейти из открытого состояния в закрытое, работают специальные железы, которые откачивают воду из полости ловушки. Почему при открытии ловушки вода вместе с жертвой устремляется именно в неё?

Ответ: Откачивание воды из полости ловушки приводит к уменьшению давления воды внутри неё и сильному току воды внутрь её при открытии камеры

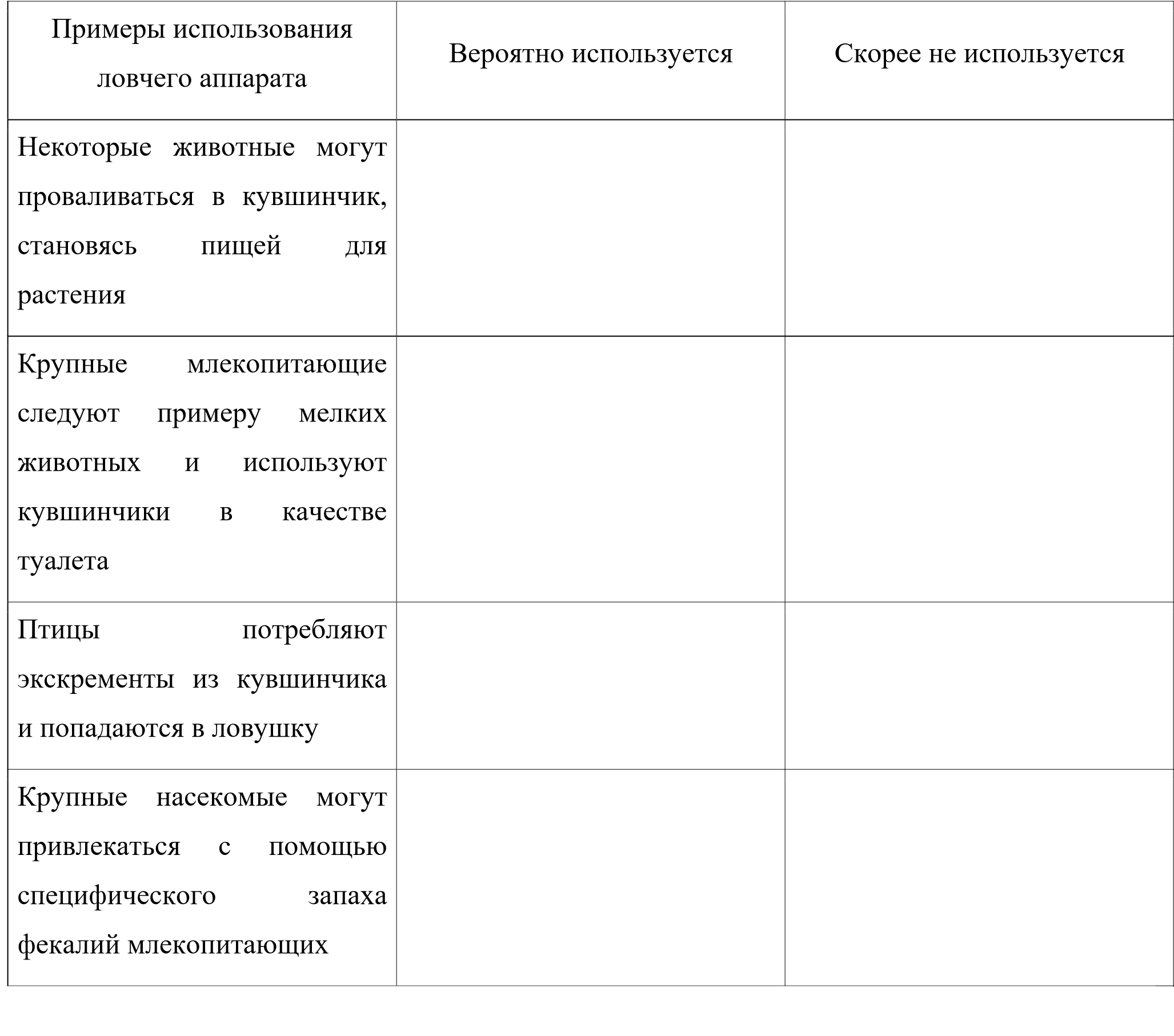

Растения рода Непентес (Nepenthes lowii) с острова Борнео имеют ловчие кувшины для поимки мелких млекопитающих животных. На фотографии показано, как млекопитающее располагается на кувшинчике и потребляет сахаристые выделения растения. В свою очередь животное оставляет в кувшинчике непентеса свои экскременты, из которых растение затем извлекает минеральные вещества. Отметьте знаком «X» другие возможные способы использования этого кувшинчика растением.

Ответ

На карте показано распространение растений рода Непентес на планете. Цифрами отмечено количество видов, которые можно встретить в конкретном регионе.

В каких странах путешественник может наблюдать максимальное количество растений рода Непентес в природных условиях?

-

Мадагаскар

-

Индонезия

-

Австралия

-

Индия

-

Таиланд

6 класс. Тема: Почва ее плодородие. Гидропоника.

ТИПЫ ПОЧВ

Ещё на заре цивилизации земледельцы подметили, что разные участки земли дают неодинаковый урожай. Чем более тёмная и богатая гумусом (перегноем) земля, тем больший урожай собирал древний земледелец. Древние греки считали, что растения питаются так же, как животные. Только растения перевёрнуты вниз «головой». У животных рот находится сверху и впереди, а у растений «рот» (корень) – снизу. Растения «откусывают» и «проглатывают» «жирные» частицы почвы (гумус), пока почва не станет совсем бесплодной.

Научная теория – это объяснение одного из явлений мира природы, которое можно многократно проверять и подтверждать в соответствии с научным методом, используя принятые протоколы наблюдения, измерения и оценки результатов.

В сельскохозяйственной науке XIX в. широкое распространение получила гумусная теория питания.

Сформулируйте одно положение этой теории.

Урожайность растений зависит от перегноя (гумуса) в почве.

Гидропоника

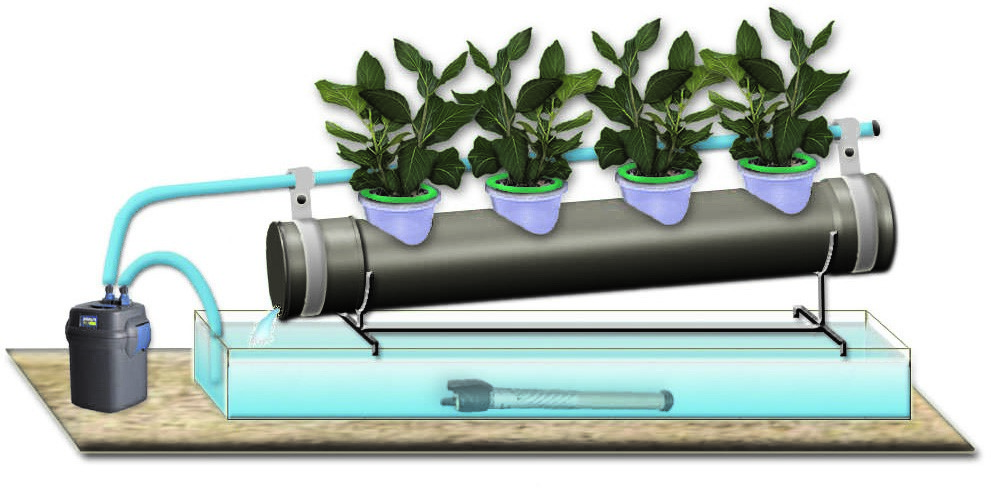

В настоящее время в сельском хозяйстве широко применяется гидропоника – способ выращивания растений на искусственных средах без почвы. Питание растения получают из питательного раствора, в котором находятся корни.

Может ли современный специалист, занимающийся выращиванием растений с использованием гидропоники, объяснить причину роста растения, воспользовавшись гумусной теорией питания.

Свой ответ поясните.

Нет: в росте и развитии растений, выращиваемых способом гидропоники, гумус (перегной) не участвует.

Системы земледелия

Считалось, что для получения хорошего урожая почве нужно давать отдых от растений. Если целый год на поле ничего не сеять и не давать расти сорнякам (поле под паром), то урожай в следующем году увеличится.

На территории нашей страны, начиная с Х в. до середины XIX в., существовали как двупольная, так и трёхпольная системы земледелия. Озимые культуры сеют осенью: до наступления зимы они прорастают, весной продолжают свой жизненный цикл и созревают несколько раньше, чем яровые – однолетние культуры, высеваемые весной, а урожай собирают в конце лета или осенью.

В чём преимущество трёхпольной системы земледелия перед двупольной?

Назовите не менее двух преимуществ.

1) увеличение площади ежегодной пашни;

2) больше урожая за один и тот же промежуток времени;

3) сезонные полевые работы, такие как вспашка, посевная и уборка урожая,

стало возможным распределить равномернее на весну, лето и осень;

4) отсутствие урожая (пар) случается только раз в три года, а не раз в два

года;

5) расширение перечня сельскохозяйственных культур

6 класс. Тема Лист — орган воздушного питания. Фотосинтез.

Фотосинтез

Фотосинтез – это процесс синтеза зелёными растениями органических веществ из

неорганических при помощи света. В общем виде схема процесса фотосинтеза выглядит так:

углекислый газ + вода → глюкоза + кислород.

Евгения решила измерить скорость фотосинтеза у растения элодеи. Элодея – водное растение, поэтому Евгения поместила его в стакан с водой и закрыла элодею стеклянной воронкой. Горлышко воронки Евгения накрыла стеклянной пробиркой. В качестве источника света Евгения использовала лампу. Как можно измерить скорость фотосинтеза в таком эксперименте? Выберите все верные ответы.

1) Считать количество пузырьков кислорода, поднимающихся от элодеи.

2) Взвесить элодею до .

3) Измерять кислотность воды, в которой элодея находится и фотосинтезирует.

4) Измерить объём воздушной камеры в пробирке после эксперимента.

5) Отметить уровень воды в стакане до эксперимента и через час после него, по падению уровня воды определить её расход.

Евгения решила измерить, как влияет интенсивность освещения на скорость фотосинтеза у растения элодеи. Элодея – водное растение, поэтому Евгения поместила два растения в стаканы с водой и накрыла их стеклянными воронками. На горлышки обеих воронок Евгения надела стеклянные пробирки. Таким образом, у неё получилось две одинаковые модели для эксперимента. В качестве источника света Евгения использовала лампу. В качестве критерия интенсивности фотосинтеза Евгения решила взять количество пузырьков кислорода, выделяемых элодеей.

Какая из схем эксперимента позволит Евгении оценить влияние интенсивности освещения на скорость фотосинтеза? Укажите верный ответ.

-

Сравнить количество пузырьков кислорода при различном удалении лампы от стакана с элодеей (на расстояниях 50 см и 200 см).

-

Сравнить количество пузырьков кислорода при использовании лампы накаливания или люминесцентной лампы с одинаковыми мощностями и световыми температурами.

-

Сравнить количество пузырьков кислорода при освещении стакана с разных сторон (спереди и сзади).

-

Сравнить количество пузырьков кислорода при различном времени освещения стакана (30 мин. и 40 мин.).

Какая из экспериментальных установок позволит Евгении оценить влияние интенсивности освещения на скорость фотосинтеза? Укажите верный номер эксперимента.

|

Экспериментальная установка |

Тип лампы |

Время освещения, мин. |

Направление освещения |

Удалённость лампы от стакана, см |

|

1 |

Лампа накаливания |

60 |

Справа |

50 |

|

Лампа накаливания |

60 |

Справа |

200 |

|

|

2 |

Лампа накаливания |

60 |

Справа |

50 |

|

Лампа накаливания |

60 |

Слева |

50 |

|

|

3 |

Лампа накаливания |

40 |

Справа |

50 |

|

Лампа накаливания |

60 |

Справа |

50 |

|

|

4 |

Лампа накаливания |

60 |

Справа |

50 |

|

Люминесцентная лампа |

60 |

Справа |

50 |

Фотосинтез – это процесс синтеза зелёными растениями органических веществ из неорганических под воздействием света при помощи молекул хлорофилла. На его скорость влияют различные параметры среды, в том числе интенсивность света. По потребности в свете растения делятся на светолюбивые (обитают на открытых пространствах), тенелюбивые (обитают в затенённых условиях) и теневыносливые (промежуточный вариант).

Содержание хлорофилла (в г/кг сырого веса) в зависимости от условий освещения

|

Растение |

Содержание хлорофилла |

||

|

на свету |

при недостатке света (затенении) |

||

|

Лиственница |

1,77 |

0,06 |

|

|

Сосна |

2,24 |

0,47 |

|

|

Ель |

3,89 |

1,28 |

Какое из перечисленных в таблице растений наиболее тенелюбиво? Ответ поясните.

Ответ: ель.

Поскольку у растений, обитающих в условиях затенения, должно быть больше хлорофилла, чтобы улавливать свет

6 класс. Тема Лист — орган воздушного питания. Фотосинтез.

Фотосинтез

Фотосинтез – это процесс синтеза зелёными растениями органических веществ из неорганических при помощи света. В общем виде схема процесса фотосинтеза выглядит так: углекислый газ + вода → глюкоза + кислород.

Как можно напрямую измерить скорость фотосинтеза? Выберите все верные ответы.

-

измеряя объём выделяющегося кислорода

-

измеряя увеличение длины стебля растения

-

измеряя объём поглощаемого углекислого газа

-

измеряя объём поглощаемой воды

-

измеряя количество поглощаемой световой энергии

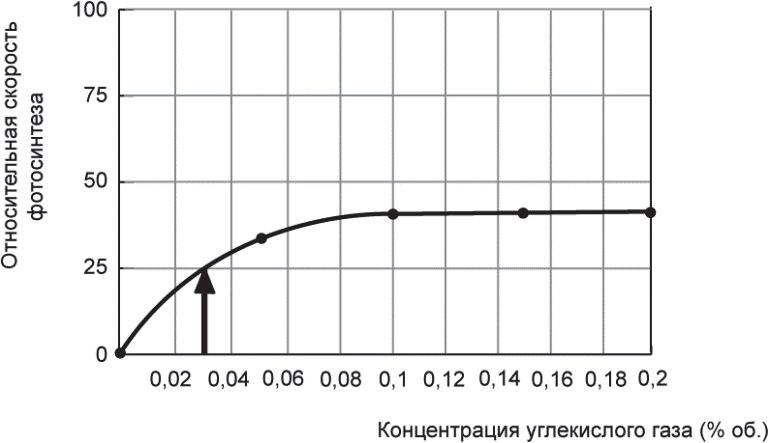

На графике представлена зависимость скорости фотосинтеза от концентрации углекислого

газа (вертикальной стрелкой на графике отмечена обычная концентрация углекислого газа в атмосфере).

Василий выращивает в теплице томаты. Для получения максимального урожая он решил увеличить концентрацию углекислого газа в теплице. Для этого Василий поставил внутрь ёмкость с водой и навозом, при разложении которого выделяется углекислый газ. Во сколько раз нужно увеличить концентрацию углекислого газа в теплице по сравнению с атмосферной (обозначена стрелкой), чтобы интенсивность фотосинтеза стала максимальной?

Ответ: в 3 раз(а).

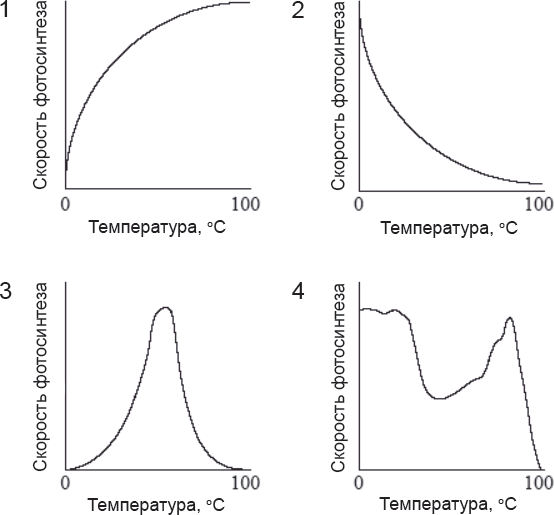

Какой из приведённых графиков описывает реальную зависимость скорости фотосинтеза от температуры? Опишите закономерность словами.

Ответ: 3; при повышении температуры скорость фотосинтеза сначала растёт, а потом снижается

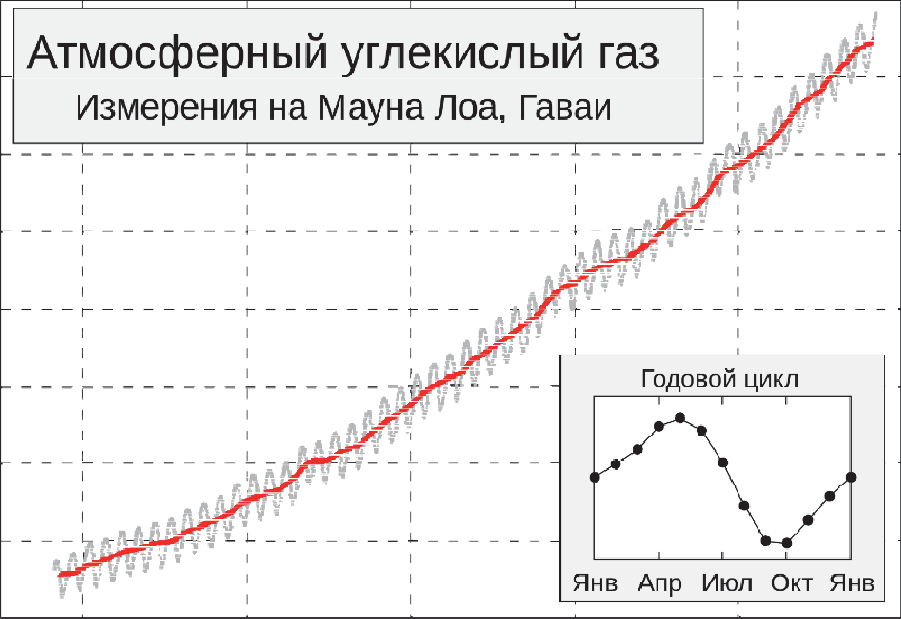

Исследования учёных показали, что с 1971 по 1990 г. произошло увеличение содержания биомассы в лесах Европы на 25–30%. С 1982 по 2010 г. в зоне полупустынь в целом на планете произошло увеличение роста зелёной массы растений на 11% при неизменном количестве осадков.

Рассмотрите график «Изменение концентрации углекислого газа в атмосфере Земли за последние 60 лет».

Предположите, с чем может быть связано увеличение лесной биомассы на Земле. Выберите верный ответ.

1.Рост концентрации углекислого газа вызывает глобальное потепление, и, как следствие, увеличение количества пресной воды, необходимой растениям.

2. Рост концентрации углекислого газа приводит к разрушению озонового слоя и увеличению интенсивности освещения.

3.Рост концентрации углекислого газа усиливает дыхание растений.

4.Рост концентрации углекислого газа приводит к усилению фотосинтеза.

6 класс. Тема Распространение плодов и семян в природе.

Одним из самых известных типов распространения плодов является зоохория – распространение с помощью животных. При этом животное может полностью или частично съедать плод (эндозоохория), затем находящиеся в фекалиях семена попадают в почву и прорастают. Некоторые растения образуют плоды, способные прикрепляться к телу животного, которое и будет их переносить (эпизоохория). На рисунках изображены плоды и семена различных растений. Укажите номера рисунков, на которых изображены плоды и семена, распространяемые эпизоохорно?

1) 2) 3)

Ответ: 2 4 5

Финики – плоды деревьев из семейства Пальмовые (Palmae). С момента оплодотворения плод такой пальмы созревает в среднем за 150 дней. При этом первые 105–110 дней финик очень жёсткий и имеет зелёную окраску. Затем за оставшиеся 40–45 дней он полностью созревает, после чего такие плоды собирают и высушивают. В таблице приведено примерное количество различных веществ в финике на разных стадиях его развития (в граммах на 100 граммов свежего плода).

Почему финики становятся сладкими начиная со 130 дня? Используя данные таблицы, поясните ответ.

|

Вещество |

20 дней |

45 дней |

75 дней |

130 дней |

150 дней |

|

Белки |

2,46 |

2,7 |

2,21 |

2,5 |

2,3 |

|

Липиды |

1,2 |

0,9 |

1,1 |

0,5 |

0,1 |

|

Глюкоза и фруктоза |

3,1 |

3,4 |

6,21 |

32,5 |

57,3 |

|

Сахароза |

12,3 |

12,1 |

20,8 |

15,3 |

6,7 |

|

Крахмал |

43,2 |

45,8 |

40,3 |

19,5 |

2,9 |

|

Волокна целлюлозы |

9,2 |

8,7 |

10,3 |

9,81 |

9,4 |

Ответ: в плодах накапливается глюкоза и фруктоза / в последние 40–50 дней в финиках крахмал трансформируется в глюкозу; глюкоза и фруктоза обладают сладким вкусом

Мирмекохория – особый способ зоохории, при котором распространителями семян являются муравьи. Многие исследователи считают, что мирмекохория – один из самых эффективных способов распространения семян. Обычно у мирмекохорных видов на семенах развиваются специальные структуры, богатые белками и жирами, – элайосомы. Предположите, как происходит распространение семян мирмекохорных растений, используя рисунок к заданию.

Ответ: муравьи используют элайосомы в качестве пищи и стараются принести их

в муравейник; по пути в муравейник у части семян отрываются элайосомы, а семена попадают в почву.

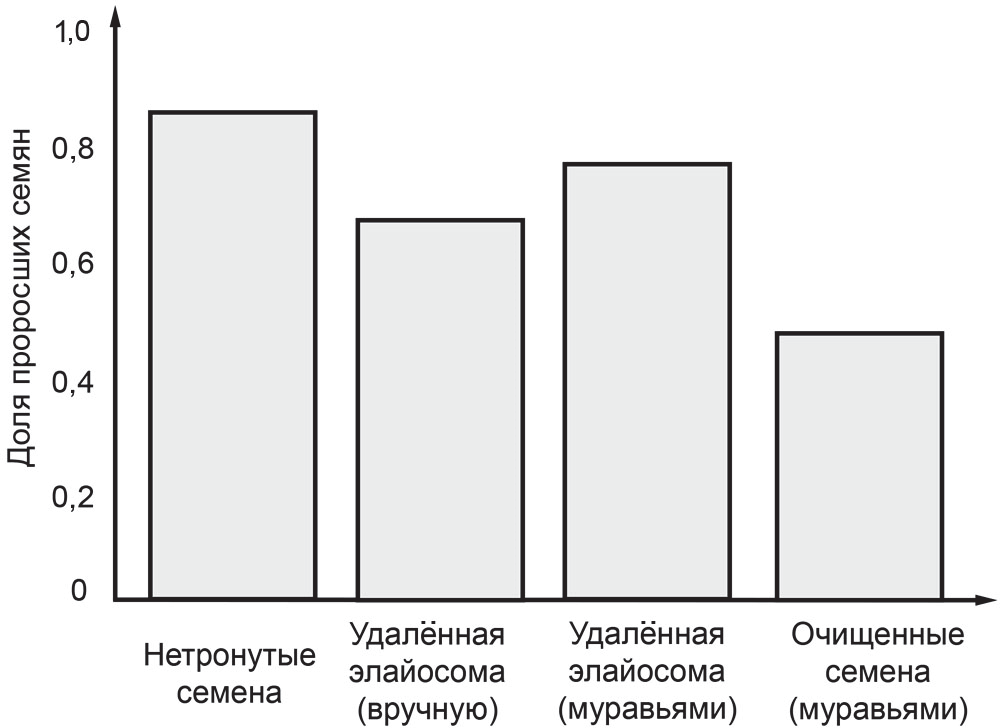

Муравьи при распространении семян растений способны отрывать элайосому и иногда очищать семена от кожуры. Чтобы выяснить, как такие воздействия влияют на прорастание семян, ребята собрали семена полевой фиалки (Viola arvensis) и оценили долю проросших семян. Результаты их работы представлены в виде диаграммы. Как изменится ареал распространения и доля проросших семян у этого вида (по сравнению с фиалкой, которая не распространяется муравьями)?

Выберите один из вариантов и запишите его номер в ответ.

1.Уменьшится

2.Увеличится

3.Не изменится

Доля проросших семян – 1;

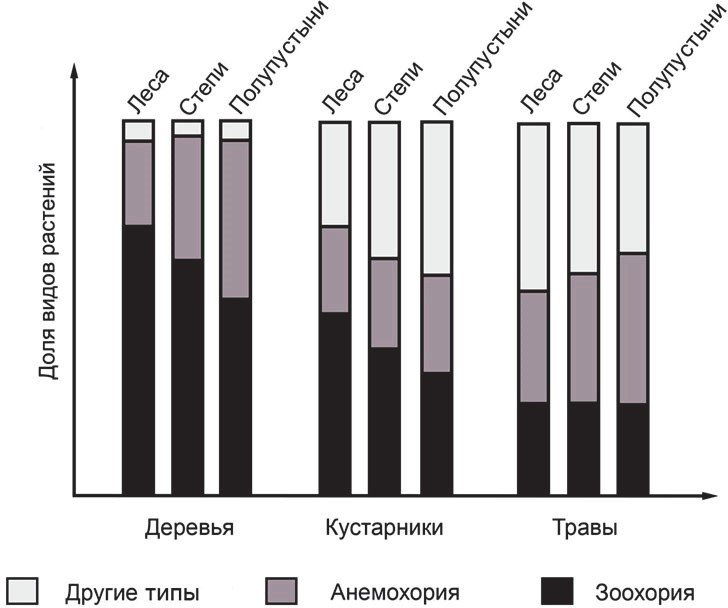

Известно, что тип распространения плодов во многом зависит от высоты растения. На графике приведены данные по типу распространения плодов (зоохория, анемохория, другие типы) в разных экологических группах растений и разных природных зонах.

Выберите одно верное суждение.

1 В лесах наибольшая доля растений, плоды которых распространяют животные, приходится на деревья.

2.Среди кустарников доля зоохорных и анемохорных видов примерно одинакова.

3.Наибольшая доля анемохорных видов встречается среди кустарников.

4.Среди трав количество зоохорных видов в лесах меньше, чем в полупустынях.

6 класс. Тема Клеточное строение стебля травянистого и древесного растения или Функции растительных тканей.

Пробка у растений

Пробка – это покровная растительная ткань, которая используется человеком в строительстве, текстильной и пищевой промышленности. Благодаря своему особенному строению пробка обладает водонепроницаемостью и плохой теплопроводностью. Несмотря на то что пробка образуется у большинства семенных древесных растений, в промышленности для получения пробки используют преимущественно несколько видов дуба, самым известным из которых является дуб пробковый (Quercus suber).

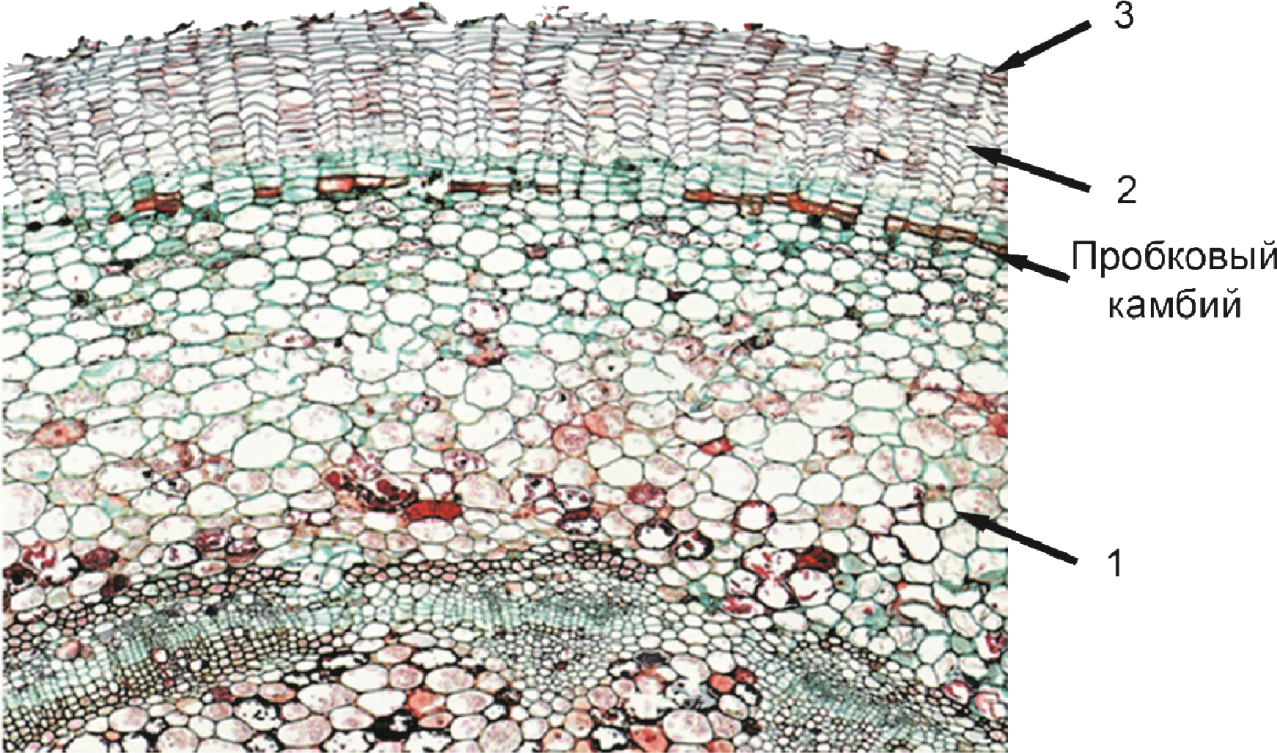

Пробка состоит из преимущественно мёртвых клеток, которые образуются специальной образовательной тканью – пробковым камбием. Эта ткань откладывает наружу (в сторону поверхности ствола) клетки, которые затем погибнут, образуя пробку. Внутрь (в сторону сердцевины) клетки пробкового камбия будут откладывать живые клетки. На рисунке схематично показан процесс образования пробки. Какими цифрами обозначены мёртвые клетки?

Ответ 2 3

Считается, что самая качественная пробка получается из пробкового дуба (Quercus suber). Однако это дерево не выдерживает низких температур, и ареал его распространения ограничен Средиземноморьем. На карте показано распространение пробкового дуба. Какая страна является мировым лидером по производству пробки?

ответ Португалия.

В промышленности из пробки изготавливают множество изделий. Даже одна из внешних оболочек космического корабля лунной миссии была сделана из тонкого слоя пробки. Из предложенных предметов быта выберите те, которые частично или полностью изготовлены из пробки.

Ответ 2 5

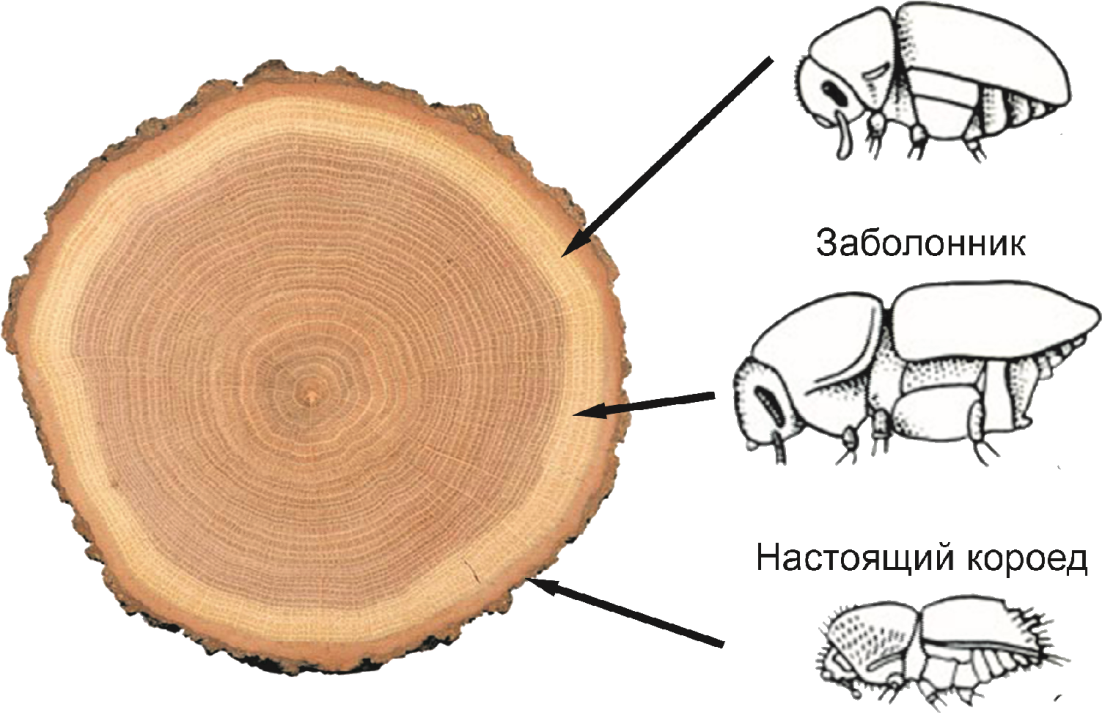

Короеды (Scolytinae) – большое подсемейство относительно маленьких жуков из семейства долгоносиков (Curculionidae). Короеды проживают в стволах деревьев семьями, при этом в коре проделывают входной канал, а затем самка точит ход и откладывает в нём яйца. Короедов разделяют на три группы в зависимости от того, какую зону ствола они в основном поражают. На рисунке схематично изображены жуки из трёх групп: настоящих короедов, лубоедов и заболонников, а также зоны ствола дерева, которые они в основном поражают.

Какие из жуков не могут существенно испортить качество пробки, получаемой с дерева?

Ответ обоснуйте.

Лубоеды и заболонники преимущественно поражают внутренние части стволов деревьев,

в меньшей степени разрушают кору.

ИЛИ

Лубоеды и заболонники питаются преимущественно лубом и заболонью; обитая

во внутренних частях ствола, они поражают пробку в существенно меньшей степени

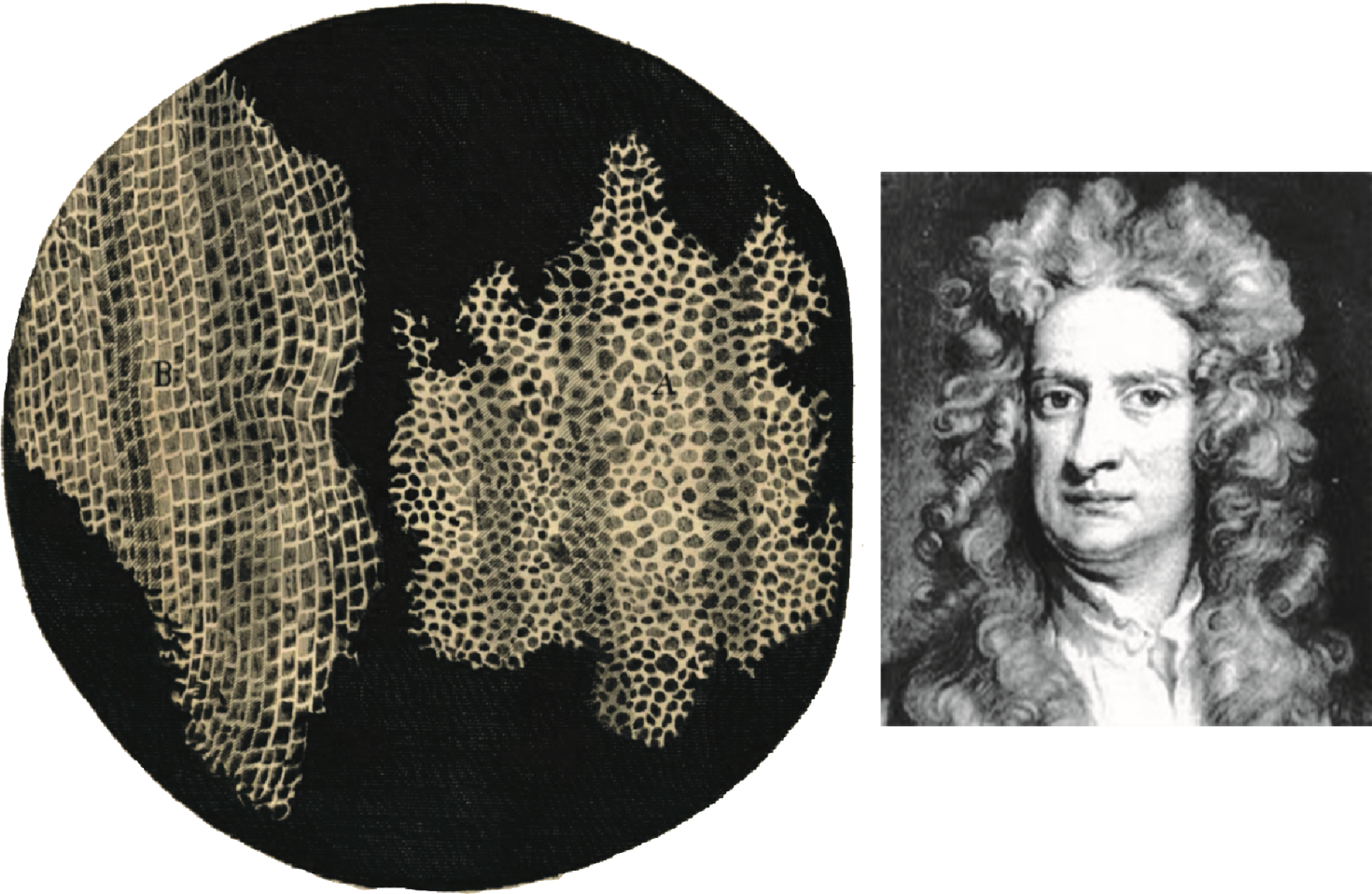

Роберт Гук – выдающийся английский естествоиспытатель – был первым, кто использовал увеличительные приборы для изучения микроскопического строения различных тел. В своей книге Микрография (Micrographia), опубликованной в 1665 г., он описал строение пробки пробкового дуба (Quercus suber). На рисунке представлен рисунок, который он опубликовал в своей книге. Какие утверждения мог сделать Роберт Гук, основываясь на результатах своих опытов?

-

Клеточные стенки клеток пробки накапливают суберин, который отталкивает воду, что придаёт пробке свойство водонепроницаемости.

-

Пробка состоит из множества ячеек – клеток, одинаковых по размеру и сходных по строению.

-

Клетки пробки образуются в результате деления пробкового камбия.

-

Полости внутри ячеек, из которых состоит пробка, заполнены воздухом.

6 класс. Тема: Зоны корня. Корневые волоски. Рост корня.

Геотропизм корня

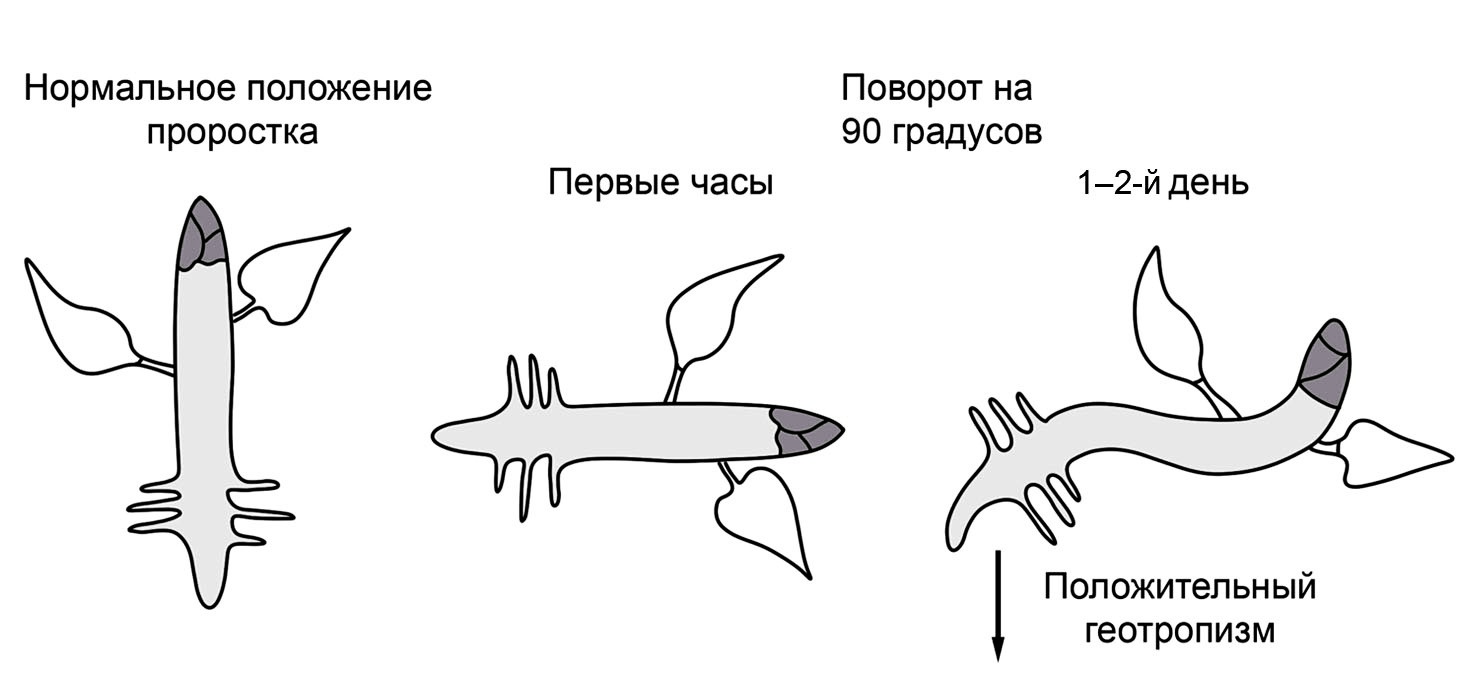

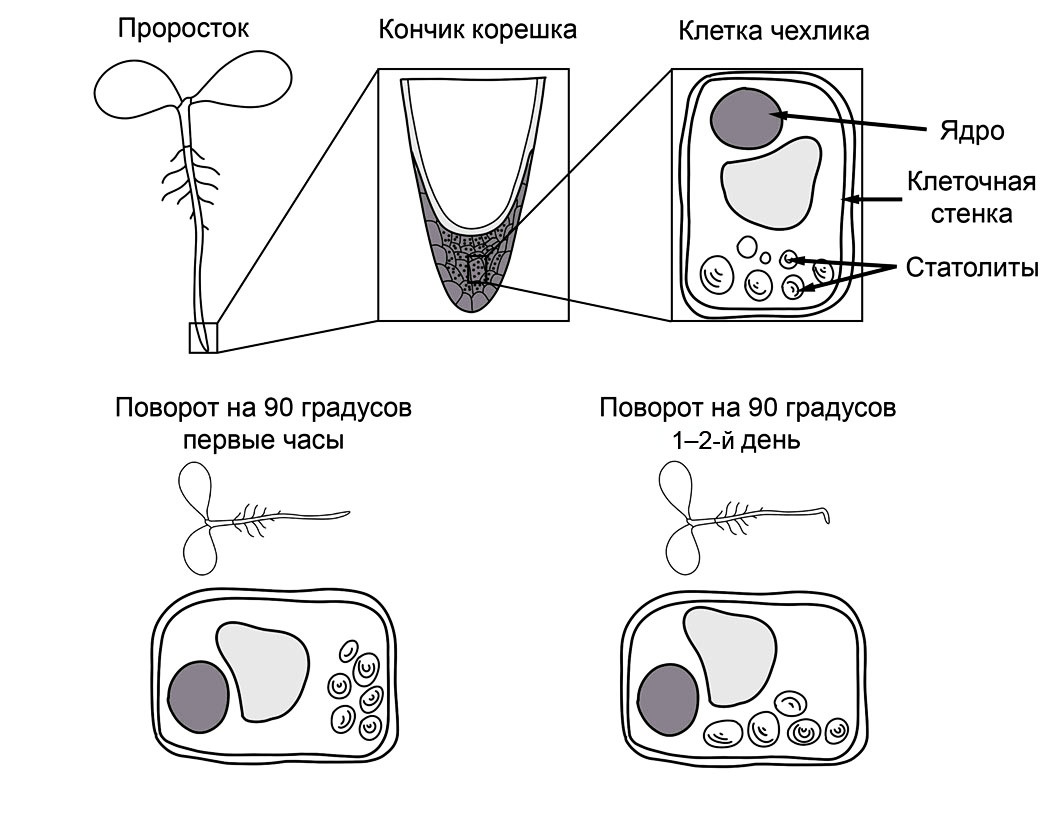

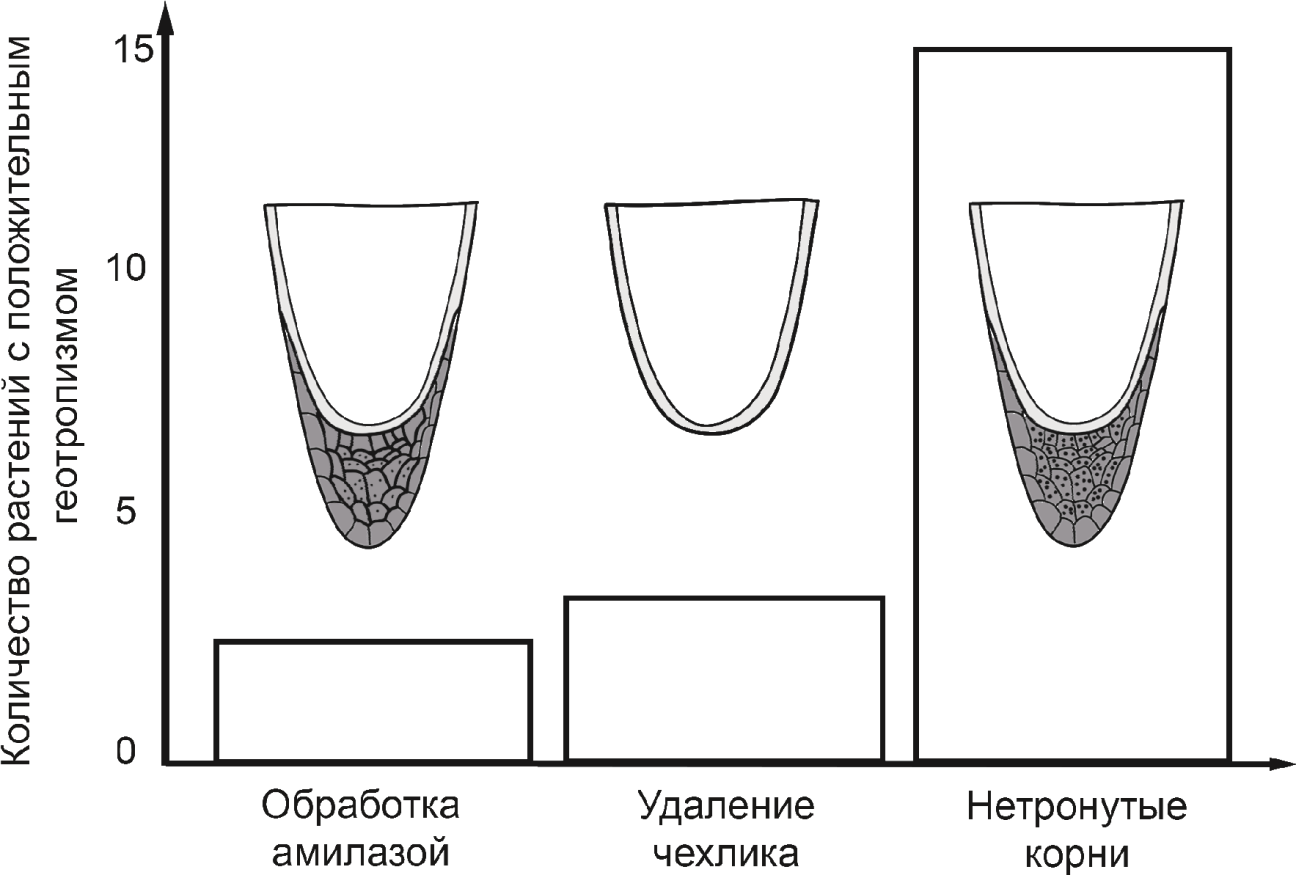

Растения способны определять своё положение в пространстве с довольно высокой точностью. Например, если проросток кукурузы держать в горизонтальном положении, то через некоторое время его стебель начнёт расти вверх, а корешок – вниз. Таким образом, можно сказать, что корень у растений проявляет положительный геотропизм, то есть растёт по направлению к центру земного шара, в то время как стебель растёт в противоположном направлении – от центра земного шара. Геотропизм регулируется с помощью специальных структур в клетках корня растений – статолитов, состоящих из крахмала.

Известно, что геотропизм корня цветковых растений во многом определяется клетками корневого чехлика. При удалении корневого чехлика у цветковых растений геотропизм существенно нарушается. Оказывается, в нём располагаются клетки, которые содержат специальные крахмальные зёрна – статолиты. На рисунке показано положение статолитов в клетках корневого чехлика относительно разных положений проростка растения.

Изучите изображения и выберите верные суждения.

-

При изменении положения проростка статолиты изменяют своё положение.

-

Статолиты зафиксированы в цитоплазме и не способны к движению.

-

Статолиты перемещаются под действием гравитации.

-

Изменение положения статолитов способствует изменению направления роста корня.

Школьники решили проверить влияние фермента амилазы (расщепляет крахмал) на геотропизм корней. Для этого они сравнивали количество растений, у которых корень меняет направление роста при помещении растения в горизонтальное положение. Всего в выборке было 45 растений. У 15 растений удалили корневой чехлик, а 15 обработали ферментом. На оставшиеся 15 растений никак не воздействовали. Результаты эксперимента и схематичные рисунки строения корешков приведены на диаграмме.

Как повлияло добавление амилазы на геотропизм корней? Используя рисунок, сформулируйте возможную причину такого влияния.

Ответ: геотропизм уменьшился

ИЛИ только два-три растения проявили геотропизм.

Уменьшилось количество статолитов

ИЛИ размер и количество статолитов уменьшились.

Для того чтобы понять, какие химические вещества осуществляют регуляцию геотропизма, было решено выращивать корешки растения с удалённым корневым чехликом. При этом к кончику корня прикрепляли блоки из агара, которые были пропитаны различными веществами. Причём концентрация вещества в блоке была неодинакова. Внимательно рассмотрите рисунок и выберите из списка те вещества, которые влияют на рост корня.

-

ауксин

-

этиловый спирт

-

лимонная кислота

-

абсцизовая кислота

Некоторое время назад существовало две гипотезы геотропизма корня. Первая описывала изгиб корня как пассивный процесс, который происходит под действием силы тяжести (из-за собственного веса корня). Сторонники второй гипотезы предполагали, что различная скорость деления клеток на разных сторонах корня является причиной изгиба.

Рассмотрите рисунки кончика корня. Какая из предложенных гипотез Вам кажется верной?

Ответ поясните: вторая

ИЛИ

гипотеза о различной скорости деления клеток на разных сторонах корня.

При повороте проростка на 90 градусов видно неравномерное деление клеток с нижней

и верхней сторон корня (видно, что на верхней стороне корня стало больше клеток)

6 класс. Тема: Вегетативное размножение.

ПРИВИВКА РАСТЕНИЙ

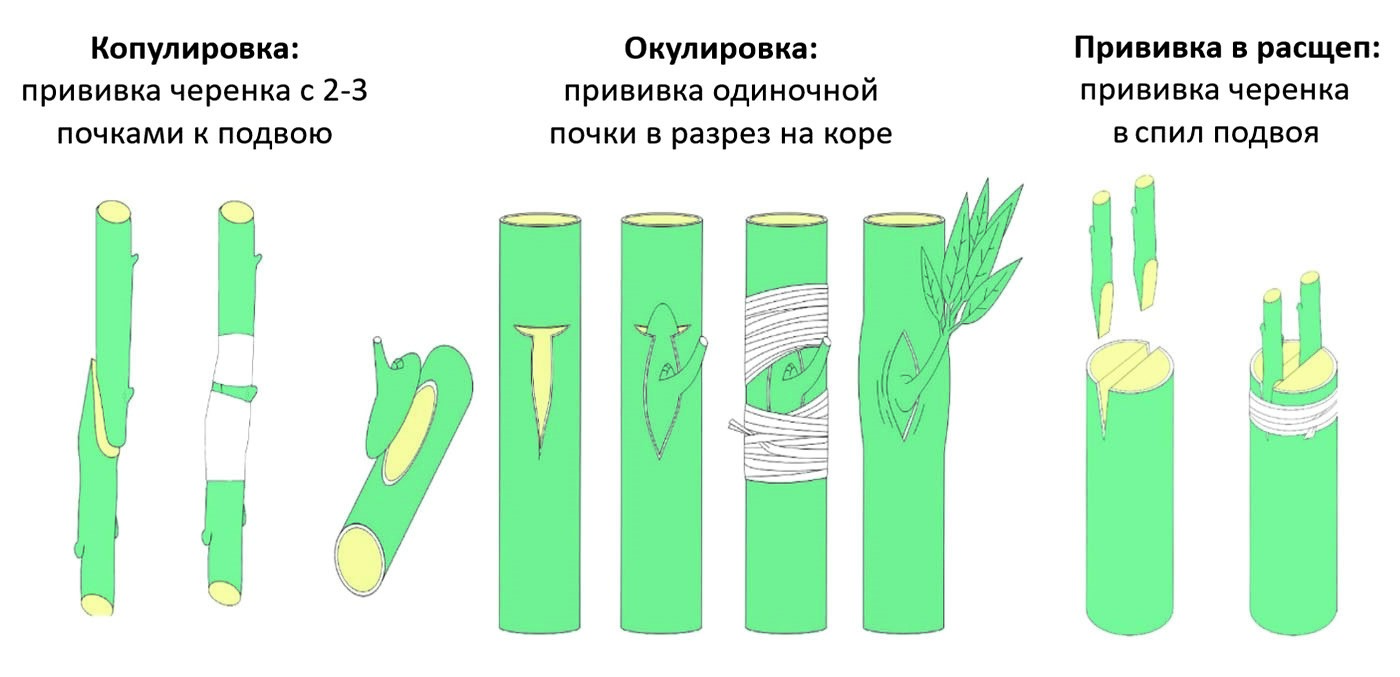

В садоводстве прививкой называют перенесение и плотное склеивание части одного растения (привой) на другое растение (подвой) в целях их взаимного срастания. В результате получается новый единый организм, где корневая система подвоя начинает обеспечивать рост и развитие привоя.

Обычно плодовые деревья прививают, если они мало плодоносят, засыхают, повреждены либо нужно облагородить сорт или получить дерево с плодами разных сортов. По сути прививка сохраняет жизнь дереву и уберегает садовода от необходимости выкорчёвывать его, сажать новое и ждать пять–десять лет, пока оно вырастет.

Есть много способов прививки плодовых деревьев. Однако наиболее распространёнными и простыми из них являются изображённые на рисунках.

В таблице приведены данные о совместимости при межвидовых прививках внутри семейства Розовые.

|

Подвой |

Привой |

||||||

|

Арония |

Боярышник |

Груша |

Ирга |

Кизильник |

Рябина |

Яблоня |

|

|

Арония |

V |

V |

V |

||||

|

Боярышник |

V |

V |

V |

V |

V |

||

|

Груша |

V |

V |

|||||

|

Ирга |

V |

V |

V |

||||

|

Кизильник |

V |

V |

V |

||||

|

Рябина |

V |

V |

V |

V |

|||

|

Яблоня |

V |

V |

V |

V |

Сергей решил привить сортовую яблоню к дичку, зная, что дикая яблоня даёт мелкие и кислые плоды, но зато более устойчива к засухам и морозам. Сергей рассчитывает, что такой гибрид сможет дать обильный урожай вкусных яблок в условиях переменчивого климата.

Выстройте в правильном порядке последовательность действий, которые должен выполнять Сергей при окулировке яблонь.

-

срезать с черенка крупную почку, которая выросла в прошлом году

-

плотно обвязать место прививки

-

вырастить саженец из семени дикой яблони

-

сделать надрез на свободной от сучков ветке дичка

-

прикрепить почку к подвою

ответ 31452 или 34152

Плутарх (ок. 45 г. – ок. 127 г.) в трактате «Застольные беседы» утверждает следующее: «Саклар, принимая нас в садах, обтекаемых рекой Кефисом, показывал нам деревья, всячески видоизменённые: мы видели на мастиковом дереве побеги маслины и гранатовые на мирте; были там и дубы, приносящие хорошие груши, и платаны, воспринявшие яблоки, и смоковницы с тутовой прививкой, и другие растительные примеси, усвоенные вплоть до плодоношения».

Можно ли считать достоверным существование в садах Саклара подобных гибридов растений? Ответ поясните.

ответ Нет, нельзя: прививка возможна только между родственными видами растений (среди перечисленных есть неродственные виды, дан пример неродственных видов из текста выше)

На дачном участке у Константина растут две груши, боярышник и три рябины. Не имея места для высаживания яблони, Константин тем не менее хочет получать урожай любимых яблок. С каким деревом необходимо совместить взятый у соседа яблоневый черенок, чтобы получить урожай любимого фрукта?

Ответ боярышник

24

Конец XVI и начало XVII веков ознаменовались резким ростом количества научных открытий. Часть ученых еще была подвержена мракобесным идеям средневековья, но уже появилась поросль пытливых умов, которые начали подлинно научные изыскания.

Ян Баптиста ван Гельмонт. Источник изображения:

www.chem.elte.hu

Одним из таких ученых был Ян Баптиста ван Гельмонт, который хоть и поддался очарованию алхимии, но старался подойти к своим изысканиям с истинно научной точки зрения. Правда не всегда из результатов экспериментов голландцу удавалось сделать истинные выводы.

Эксперимент Ян Баптиста ван Гельмонта

Одним из важнейших научных экспериментов ван Гельмонта стала попытка установить, откуда растения получают массу для своего развития.

Рисунок хлопчатника (1322 год)

Тогда ученые предполагали, что все необходимые вещества растения получают из почвы. Именно это и решил проверить голландский ученый.

Для своего эксперимента он взял иву — растение неприхотливое в питании, а главное очень быстро растущее.

Бонсай из ивы. Источник изображения: zeppy.io

Ян взял большой горшок, подготовил предварительно почву массой в 80 кг, затем засыпал ее в тару и посадил саженец, чей вес в 2 кг также определил заранее. Далее он только поливал свой саженец, причем исключительно дождевой водой — чистота опыта должна была создать условия схожие с природными. Никаких привычных нам подкормок специалист в землю не вносил.

Эксперимент ван Гельмонта длился пять лет, по завершении которого выросшее дерево выкопали из горшка. Взвешивание растения показало, что его масса увеличилась примерно на 74 кг, а масса почвы уменьшилась весьма незначительно — примерно на 60 грамм.

Масса ивы и почвы в начале и в конце эксперимента Ван Гельмонта. Источник изображения: thegolfclub.info

Поскольку дерево росло изолировано от другой почвы, то и получить какую-либо прибавку к массе за счет иной земли оно не могло. Основываясь на результатах взвешиваний, ван Гельмонт пришел к выводу, что почва, если и важна для растений, то уж строительным материалом для его роста не является точно. Сделав правильный вывод насчет почвы, голландец тут же совершил хотя и логичную, но все же грубейшую ошибку.

Источник изображения: naturanrg.gr

Ян рассуждал следующим образом: набор массы не мог происходить за счет почвы в которой оно росло, следовательно, источником роста послужило некое иное вещество. Но никакого иного притока вещества к растению кроме воды, которой экспериментатор поливал иву, не было. Вот ван Гельмонт и пришел к выводу, что растения получают необходимые для роста вещества из воды.

Установить сколько воды пришлось затратить на полив было невозможно, хотя ее количество видимо превышало 74 кг. Но это не смущало ученого — ведь об испарении жидкости было хорошо известно и в те времена.

На самом деле, несмотря на совершенно неверные выводы из своего эксперимента, ван Гельмонт совершил подлинный научный прорыв.

Источник изображения: dekoriza.com.tr

Прошло еще два столетия и ученые смогли установить, что необходимый дереву углерод получается после поглощения растением атмосферного углекислого газа. А еще через век появилось подлинно научное трактование роста растений — был открыт фотосинтез и исследованы превращения веществ в этом процессе.

Фотосинтез. Источник изображения: redsearch.org

Среди других научных работ голландца хочется упомянуть то, что он вступил в противостояние со специалистами тогдашней медицины и деятелями религии, которые были уверены, что можно исцелить раненого, путем манипуляций над оружием нанесшим рану. Также именно ван Гельмонт первый стал употребл*ть слово «газ» для описания одного из основных состояний вещества.

Какую ошибку допустил Ван Гельмонт при постановке опыта?

Вопрос Какую ошибку допустил Ван Гельмонт при постановке опыта?, расположенный на этой странице сайта, относится к

категории Биология и соответствует программе для 5 — 9 классов. Если

ответ не удовлетворяет в полной мере, найдите с помощью автоматического поиска

похожие вопросы, из этой же категории, или сформулируйте вопрос по-своему.

Для этого ключевые фразы введите в строку поиска, нажав на кнопку,

расположенную вверху страницы. Воспользуйтесь также подсказками посетителей,

оставившими комментарии под вопросом.

-

-

February 10 2020, 09:10

- Природа

- Наука

- Cancel

Растение, которое обмануло ученого

Со школьных уроков химии и биологии все знают про ошибку известного ученого, пытавшегося понять, где берет растение питательные вещества для своего роста.

Тот, кто стремится к новым открытиям в науке — не должен бояться совершать ошибки. Опыт голландского ученого Яна Баптиста ван Гельмонта, хороший пример этого.

Для своего эксперимента ученый взял большой глиняный горшок, в который насыпал предварительно прокаленной в печи земли и посадил ветку ивы весом 5 фунтов (1 фунт – 453,6 грамм). В течение пяти лет ученый ни чем не подкармливал растение, а только регулярно поливал водой. По окончании своего опыта ученый вынул из земли куст ивы и взвесил его. Оказалось, что за пять лет растение набрало вес до 169 фунтов. Ученый задумался, откуда взялись дополнительные 164 фунта? Вес земли в горшке при этом за пять лет не изменился. Из этого опыта ученый сделал вывод, что главная пища растений – это вода. Так на многие годы с половины XVII до конца XVIII века в науке утвердилась ошибочная «водная теория питания растений».

Для своего роста растение получает из почвы вместе с водой растворенные в ней минеральные вещества. Но растению также необходим воздух, из которого растение потребляет углекислый газ и солнечный свет.

Когда ученый попытался повторить свой опыт в темном помещении при свете свечей – ветка ивы быстро погибла. Ван Гельмонт тогда не понял значения этого неудачного эксперимента.

Ошибка ученого заключалась еще и в том, что для опыта он выбрал не самое удачное растение, которое в силу своих физиологических особенностей и обмануло его.

Ива, как известно, любит воду, охотно растет на болотистых низинах, по берега рек и озер. Растение очень неприхотливое. Срезанные и поставленные в воду на вербное воскресенье ветки ивы дают корни. Если эти ветки не выбрасывать, а посадить в землю, каждая веточка укоренится и из нее вырастет новый куст ивы.

Если бы ученый выбрал для своего опыта какой-нибудь другое растение, не столь влаголюбивое, то результат был бы не столь очевиден, и возможно, ученые поняли бы раньше, что растению для роста нужна не только вода.

Читайте так же на канале «Природа Карелии»:

Комары в опасности!

Почему в России не может быть снежного шторма?

Чем отличается рогоз от тростника?

Природа Карелии