Легенда о чернобыльском «эксперименте»: что на самом деле произошло на АЭС и зачем в СССР соврали о причине катастрофы, предсказанной конструкторами

6 мая 2019 года канал НВО начал показ сериала «Чернобыль». Он рассказывает о крупнейшей атомной катастрофе в Европе, случившейся 26 апреля 1986 года в результате аварии на Чернобыльской АЭС, находившейся на территории Советского Союза. Почему так произошло, зачем СССР сфальсифицировал информацию о трагедии и как конструктор реактора пытался предупредить об опасности — читайте в материале Правила жизни.

В сериале HBO, как и следовало ожидать, полно вымышленных деталей. Например, рассказывается, что городской совет народных депутатов Припяти изолировал город, чтобы не сеять панику, и не дал жителям возможности спастись. На самом деле никакой изоляции не было и эвакуация жителей Припяти случилась уже 27 апреля: объявление припятского городского совета о ней может прослушать каждый.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Это вполне привычное явление: западная киноиндустрия известна забавными ляпами про нашу страну. Куда интереснее то, что «Чернобыль» до сих пор остается плодородной почвой для мифотворчества и в самой России.

Чернобыльская авария случилась вовсе не из-за «эксперимента», как принято думать, и не из-за ошибок персонала АЭС. Причина катастрофы — два конструктивных просчета при проектировании реактора типа РБМК. Причем важнейший из этих просчетов был выявлен его конструктором, и тот даже направил на Чернобыльскую АЭС соответствующее письмо — но на него никто не обратил внимания.

Суть легенды: операторы плохие, советский реактор — хороший

Катастрофа 26 апреля 1986 года с самого начала скрывалась советским государством, по наивности полагавшим, будто любую неприятную для себя информацию можно спрятать. Но уже 28 апреля того же года стало ясно, что научно-технический прогресс не позволяет держать в тайне такое событие. Утром 28 апреля один из работников шведской АЭС Форсмарк прошел через рамку — и ничтожное количество радиоактивной пыли запустило сигнал тревоги. Шведское национальное атомное агентство быстро прикинуло направление ветра — и «стрелка» на карте указала на СССР. Шведы пригрозили Москве обращением в Международное агентство по атомной энергии, и только тогда СССР был вынужден признать факт катастрофы.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Но милая провинциальная привычка не выносить сор из избы не проходит после одного неприятного урока. Именно поэтому официальные советские отчеты в Международное агентство по атомной энергии — как и показания работников атомной отрасли — были, увы, сфальсифицированы. Это легко видеть по тексту доклада INSAG-1 (International Nuclear Safety Group) от 1987 года и русскоязычной официальной публикации, на которых он основывался. Там утверждали: «Конструкция реакторной установки предусматривала защиту от подобного типа аварий […], персонал отключил ряд технических средств защиты и нарушил важнейшие положения регламента эксплуатации в части безопасности». Якобы это и стало причиной аварии.

Именно в этих докладах 1987 года впервые прозвучало слово «эксперимент»: персонал АЭС якобы ставил эксперимент по работе реактора во внештатных условиях. Запустить этот «эксперимент» можно было, только отключив автоматическую защиту — систему стержней, которые должны «глушить» цепную реакцию при проблемах с охлаждением. Из-за отключения этой защиты персоналом якобы и случилась авария.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Простая аналогия: представьте, что водитель автобуса с пассажирами проводит эксперимент, как его автобус будет вести себя без тормозов, и снимает тормоза, а потом выезжает на трассу. Конечно, в таком варианте без жертв обойтись трудно. Доклады 1987 года показали персонал именно таким невменяемым водителем.

Такое простое и логичное объяснение обладало одним существенным недостатком: это ложь.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Суть аварии

Взорвавшийся 26 апреля четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС был на планово-предупредительном ремонте — подвергался регулярной процедуре, обязательной для атомных реакторов. В утвержденной схеме каждого такого ремонта для реакторов типа РБМК (реакторов большой мощности канальных, именно такие стояли на ЧАЭС) есть испытания нештатных режимов работы — как раз чтобы предупредить аварии. На таких испытаниях автоматическую защиту отключали всегда по той простой причине, что иначе многих нештатных режимов работы не добиться. То есть первый отчет INSAG-1 назвал «экспериментом» одну из стандартных проверок, обязательных при планово-предупредительном ремонте.

И снова простая аналогия. При техосмотре из автомобиля сливают моторное масло, для чего нужно выкрутить сливную пробку. Четвертый энергоблок ЧАЭС был автомобилем, на котором персонал по инструкции «скрутил пробку» — остановил защиту реактора. Но если автомобиль при открытой пробке и сливающемся масле вдруг взорвется и убьет немало человек, то никто и никогда не будет обвинять автомеханика. Вопросы возникнут к тому, кто автомобиль делал. Попробуем понять, почему плановое испытательное мероприятие — а вовсе не выдуманный «эксперимент» — привело к аварии.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Из показаний академика Легасова: “Из жерла реактора постоянно истекал такой белый, на несколько сот метров столб продуктов горения, видимо, графита. Внутри реакторного пространства было видно отдельными крупными пятнами мощное малиновое свечение”.

Wikipedia

В сердце взорвавшегося чернобыльского реактора цилиндр из двух тысяч тонн графита, пронизанный ~1700 каналами (на фото ниже).

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

По каналам течет вода, замедляющая нейтроны от ядерного топлива до необходимой «рабочей» скорости, потому что на слишком быстрых, незамедленных нейтронах реактор начинает «тормозиться» автоматически. Если же случается авария и реактор начинает перегреваться, по плану вода из каналов испаряется. Водяной пар хуже воды замедляет нейтроны — то есть при перегреве реактор должен сам себя «тормозить», защищаясь от последующего взрыва.

Увы, проектировщики схему рассчитали неточно. Графита в реакторе они заложили слишком много. Поэтому даже без воды графит замедлял нейтроны достаточно — когда вода в каналах закипала от перегрева, разгон реактора продолжался. Продолжим автомобильную аналогию: это как если бы конструкторы автомобиля напутали так, что педаль тормоза на большой скорости работала бы как педаль газа. Это первая и очень большая ошибка создателей РБМК.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Пространство между каналами заполняет две тысячи тонн графита — чистого углерода, который загорелся после взрыва реактора. Использование горючего материала для создания реактора — еще одна, хотя и менее фатальная ошибка проектировщиков.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

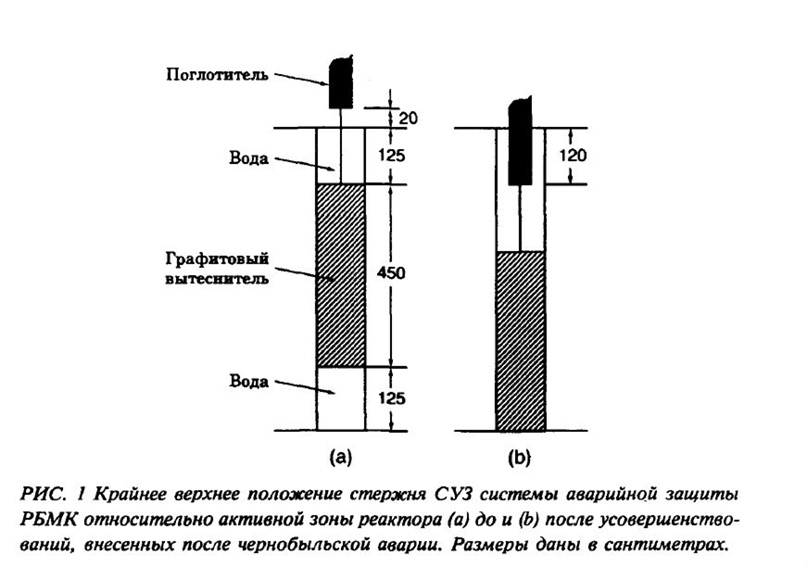

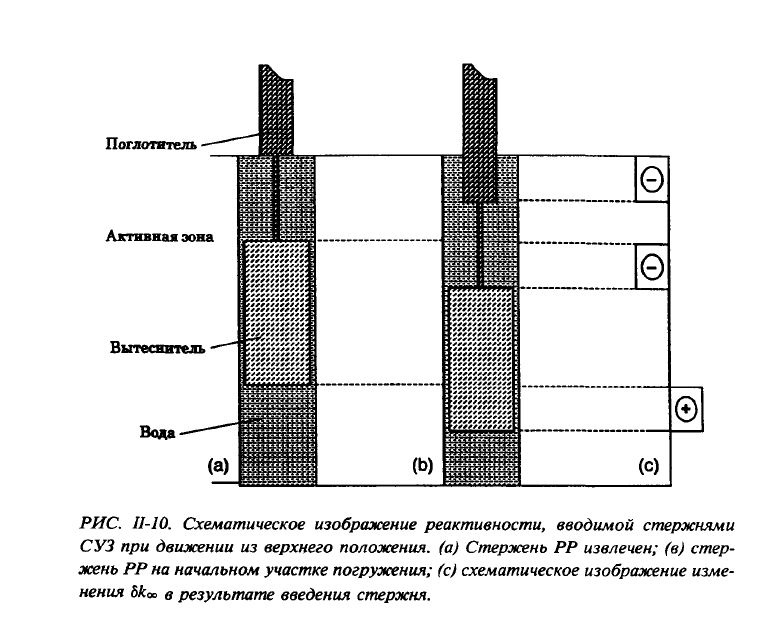

Но, к сожалению, была еще и вторая ошибка — она-то и привела к катастрофе Чернобыля. При перегреве реактора в него вдвигаются стержни аварийной защиты — из материала, отлично поглощающего нейтроны и за счет этого мгновенно останавливающего цепную реакцию. В РБМК конструкцию стержней продумали плохо. Они вводились в каналы с водой, замедляющей нейтроны, — и вытесняли воду, ускоряя цепную реакцию расщепления урана. Представим, что в вашей машине есть аварийный тормоз, который нажимают, только когда все совсем плохо и речь идет о жизни и смерти. Чернобыльская АЭС была машиной, в которой и аварийный тормоз мог лишь дополнительно поддать газу.

Cхема стержней взорвавшегося реактора из отчета INSAG-7

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Во втором часу ночи 26 апреля персонал ЧАЭС не знал о том, что реактор является саморазгоняющимся, а не самозаглушающимся, — никто не поставил их об этом в известность. Но они умели читать показания приборов. И поэтому увидели, что при снижении количества воды в каналах мощность реактора вдруг начала расти, а не падать. Заметив это, персонал подал команду на ввод аварийных стержней. И первых нескольких секунд их ввода — когда воду уже вытеснило, а «глушащие» части стержней еще не успели войти — хватило, чтобы мощность реактора дополнительно резко подскочила. Возник перегрев, от которого часть каналов реактора деформировалась и заблокировала дальнейшее вдвигание аварийных стержней. Реактор продолжил нагреваться, произошел взрыв, а затем еще один.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Их мощность составляла несколько тонн в тротиловом эквиваленте — значительная часть реактора была разрушена, продукты деления урана взрывом выбросило в атмосферу. Катастрофа свершилась, и главную роль в этом сыграли просчеты тех, кто создавал реактор.

Зачем врали?

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Причины, по которым в СССР решили сделать крайними людей, эксплуатировавших реактор, понять не так сложно. Скажем, ваша промышленность сделала автомобиль, у которого иногда тормоз начинает работать как газ. Водитель на нем об этом не знал и в ходе «торможения» ускорился, отчего въехал в толпу людей. Кого надо за это судить? Можно промышленность, конструкторов и так далее, но это плохой вариант: на бумажках про запуск в серию такого типа реакторов масса начальственных подписей: министры, главные конструкторы — одним словом, большие шишки, люди со связями.

Куда проще обвинить водителя, а в случае ЧАЭС — простых операторов реактора. У них нет связей до самого верха, на них можно списать все что угодно, зато советский атомпром будет на высоте и никому не придется ехать из светлого и просторного московского кабинета на Колыму.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

И все прошло бы как по маслу — в советские побасенки об «эксперименте» безответственных работников АЭС в МАГАТЭ вполне поверили, потому что откуда им было узнать правду, — если бы не развал Союза. Некогда всесильные советские министерства и конструкторские бюро вдруг утратили свои связи в верхах, да и сами верхи радикально изменились.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Тогда-то из бывшего СССР в МАГАТЭ поступила совсем иная информация, на основе которой был выпущен доклад INSAG-7. В его основных выводах признается: «Авария произошла в результате наложения следующих основных факторов: физических характеристик реактора, особенностей конструкции органов регулирования, вывода реактора в нерегламентное состояние». Заметьте: слова о вине персонала пропали полностью. Даже нерегламентное состояние реактора ему не приписывают. Ведь, как показано в том же докладе, приведение реактора в нерегламентное состояние во время планового ремонта не считалось отклонением от требований по его эксплуатации.

Какова роль лжи в Чернобыльской катастрофе?

К чести разработчиков, они раньше других осознали проблему и даже пробовали о ней предупредить.

Как видно из писем (можно почитать полную версию по ссылке), уже за три года до аварии руководство Чернобыльской АЭС было предупреждено о проблемах со стержнями — и о путях их решения. Однако на письмо никто и никак не отреагировал, так велика была вера в «безаварийность» атомной энергетики.

Однако приведенные выше письма — на последней странице видно, что среди их адресатов был и глава Чернобыльской АЭС, — никакого эффекта не имели. Ни один свидетель аварии не помнит, чтобы его знакомили с этим письмом. Такое игнорирование случилось по очень простой причине: в СССР до Чернобыля практически никто ничего не знал о серии аварий в атомной отрасли — например, 1957 года на «Маяке» или 1975 года на Ленинградской АЭС, однотипной с Чернобыльской. Привычка заметать мусор под ковер привела к формированию в стране и мире идеи о том, что атомные реакторы безопасны, что с ними ни делай. Смысл письма конструкторов просто не дошел до директора ЧАЭС: он был уверен, что ничего суперстрашного от описанных в письме проблем быть не может.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Проблема была свойственна не только для СССР: в первой половине 1980-х в международный научный журнал Nature не приняли статью ученых с хорошей репутацией только потому, что она говорила о возможной аварии на АЭС.

Показателен в этом отношении секретный протокол заседания ЦК КПСС от 3.07.1986 года, случайно попавший в открытой доступ из-за перестроечной неразберихи. В нем Горбачев лично выразил недоумение тотальной самоуспокоенностью, царившей в атомной энергетике до Чернобыля:

«Помню и другое: статью в «Правде» к 30-летию первой АЭС. Там: «атомная энергетика может служить эталоном безопасности». И акад. Легасов это подписал. А что на поверку? Грянул Чернобыль, и никто не готов… Директор станции Брюханов был уверен, что ничего не могло произойти… А между тем за 11-ую пятилетку, 104 аварии было на [всех] АЭС, за последние годы было много [более мелких] аварий на Чернобыльской АЭС. Это вас не насторожило?!…

Мы 30 лет слышим от вас [ученых, специалистов, министров. — А. Б.], что все тут [в атомной энергетике. — А. Б.] надежно. И вы рассчитываете, что мы будем смотреть на вас, как на богов. От этого все и пошло. Потому что министерства и все научные центры оказались вне контроля. А кончилось провалом. И сейчас я не вижу, чтобы вы задумывались над выводами. Больше все констатируете факты, а то и стремитесь замазать кое-какие… Во всей системе царил дух угодничества, подхалимажа, групповщины, гонения на инакомыслящих [речь, среди прочих, об академике Доллежале, с 1970-х выступавшем против АЭС в густонаселенных зонах, которого травил атомный мейнстрим. — А. Б.], показуха, личные связи и разные кланы вокруг разных руководителей».

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Можно по-разному относиться к М. С. Горбачеву, но здесь его выводы очень близки к тому, что говорили и специалисты в области «мирного атома». В аудиозаписях академика Легасова (кстати, одного из персонажей сериала НВО) излагается множество неприятных деталей того, как именно борьба кланов и личные связи негативно влияли на безопасность советских реакторов.

Если бы не традиционная советская культура замалчивания неудач и выпячивания достижений, письмо главного конструктора про дефекты в РБМК (и пути их исправления) не прошло бы мимо сознания директора ЧАЭС Брюханова. И катастрофы бы не произошло. Чернобыль случился из-за дефектности не только реактора, но и всей системы втирания очков, замалчивания и искажения реальности, укоренившейся в позднем Советском Союзе.

Был ли усвоен урок?

На сегодня в России работает десять реакторов типа РБМК, и все они имеют нулевые шансы на повторение Чернобыльской катастрофы. Причины очень просты: оба критических недостатка РБМК, взорвавшегося в Чернобыле, были быстро учтены и исправлены (начиная с лета 1986 года). Сейчас концентрация урана в топливе для наших РБМК повышена, за счет чего реактор перестал быть перезамедленным — при перегреве он больше не разгоняется, а, напротив, сам себя тормозит. Исправлена и ошибка в конструкция аварийных стержней: в каналах под ними больше нет воды. Поэтому сейчас аварийный тормоз действительно дает торможение, а не внезапный разгон реактора.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

В атомной отрасли урок Чернобыля усвоен, и благодаря просачиванию информации после развала СССР усвоен достаточно широко.

Остатки техники времен катастрофы в сегодяншней зоне отчуждения

К сожалению, это относится к специалистам по атомной энергетике, но не относится к общественному сознанию. В нем этот урок все еще подается как пример небрежности и халатности операторов АЭС.

Чернобыль как тема всплывает только в большие юбилеи катастрофы. Поэтому особенно вникать в эту тему немодно, и старинные россказни про «эксперимент» и злокозненно-халатных работников АЭС все еще вполне в ходу.

В итоге общество не в курсе главного: авария стала следствием привычки сообщать наверх, что все прекрасно и замечательно. И со временем люди, втирающие очки начальству, лишаются даже минимального контроля со стороны этого самого начальства — а при таком раскладе любая система в конечном итоге пойдет вразнос.

В последней серии специального проекта «Событий» постараемся разобраться в причинах трагедии на Чернобыльской АЭС. Спустя 26 лет после катастрофы, до конца никто не знает, из-за чего взорвался четвертый энергоблок.

В ночь на 26 апреля 1986 года, в 1 час 24 минуты на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС один за другим раздаются два глухих взрыва. Из зияющей дыры в небо поднимается километровый столб пламени, насыщенный радиоактивными частицами. Вот так произошла самая крупная в истории человечества катастрофа.

На рассвете пламя удалось потушить, но жуткое малиновое свечение будет стоять над станцией ещё долго. Радиационный фон в районе АЭС на утро после аварии превысил норму в 87 тыс. раз. В течение десяти дней реактор ещё дышал, выбрасывая в атмосферу огромное количество радионуклидов. Температура в реакторе в первые дни аварии достигала пяти тысяч градусов – к нему просто нельзя было подойти. Тогда над атомной станцией висело радиоактивное облако, которое трижды обогнуло всю планету. Чтобы хоть как-то прибить его к земле, с вертолётов пытались скидывать песок и воду, но эффект от этих действий был мизерный. В воздухе тогда оказалось 77 килограммов радиоактивных веществ – будто 100 атомных бомб одновременно были сброшены на Чернобыль.

В ту ночь, накануне ядерного взрыва, на Чернобыльской АЭС проводились испытания. Уже в первые минуты эксперимента, что-то пошло не так – мощность начала быстро снижаться. Из необходимых 700 мегаватт, рассказывают бывшие работники ЧАЭС, приборы показывали всего 200. Заместитель главного инженера Анатолий Дятлов принимает роковое решение: из активной зоны выводят все стержни, регулирующие активность реактора. В ядре начинают происходить необратимые процессы. Никто из специалистов не догадывался, что реактор уже превратился в огромную тикающую бомбу замедленного действия. Юлия Марусевич: «Оборудование и системы защиты были уничтожены. Более 200 тыс. квадратных километров было загрязнено радиоактивными отходами».

Первую неделю о размерах опасности и способах защиты ничего не было известно. Говорили, что надо принимать йод и пить красное вино. Между тем, радиоактивное облако уже накрыло территорию Финляндии, Швеции и Норвегии. Смертоносные вещества начали проникать в растения, животных и людей.

Сегодня картина внутри четвертого энергоблока напоминает кадры из фильма ужасов: центральный зал реакторного отделения разрушен практически полностью, вокруг валяются куски радиоактивного графита и остатки оборудования, под реактором повсюду видна застывшая лава. Радиационный фон и сегодня настолько велик, что находиться внутри допустимо не более десяти минут, иначе можно получить годовую дозу радиации или вообще заболеть лучевой болезнью.

Руководящий состав Чернобыльской АЭС, стремился запустить реактор как можно раньше, в надежде заработать правительственные поощрения и награды. Вопросы безопасности они отодвинули на второй план. Подозрения властей по поводу причин аварии были самыми разнообразными, однако истина оказалась более простой – всему виной стал пресловутый человеческий фактор. Александра Латышева: «Надо быть осторожными, потому что такие уроки очень дороги. За это расплачиваются все люди, хотя ошибка возможна и из-за небольшой группы людей».

В результате чернобыльской катастрофы, 30 человек погибли в первые три месяца, ещё 125 тыс. умрут от радиации в течение последующих десяти лет. 135 тыс. человек переселят, а три миллиона человек так и останутся жить на загрязнённых территориях.

Чернобыльская АЭС — флагман и гордость энергетики Советской Украины, самый крупный производитель электроэнергии на европейской территории СССР. Так было ещё 25 апреля 1986 года. Потом наступила ночь, когда должен был проводиться очередной эксперимент. Он был запланирован задолго до этой даты. Но прозвучали два взрыва на четвёртом энергоблоке.

Ядерная катастрофа

Вера в то, что на станции работает мирный атом, всячески культивировалась и поддерживалась. И почему случилось непоправимое? Это не укладывалось в головах: реактор не мог, не должен был взорваться!

Немного истории

Официальное начало строительства — 1970 год. Но проект потребовалось доработать, поэтому торжественный и закладка основания АЭС произошла 15 августа 1972 года.

В 1977-м завершено возведение основного корпуса и двух энергоблоков. В этом же году 27 сентября первый блок ЧАЭС вошёл в Единую энергосистему СССР. Через шесть лет были построены третий и четвёртый блоки. Они не были последними — в 1981 году началось строительство ещё двух, которые должны были повысить мощность ЧАЭС до шести мегаватт. В 1986-м станция уже производила 29 млрд киловатт-часов.

Для нормального функционирования этого гиганта всего в каких-то трёх километрах от станции на берегу Припяти вырос город. В нём было всё для комфортной жизни атомщиков и их семей.

После аварии Чернобыльская станция работала с октября 1986 по 15 декабря 2000 года.

Хроника рокового эксперимента

Четвёртый энергоблок работал стабильно. Ровно в полночь приступила к работе пятая смена — одна из самых лучших. Этим людям довелось проводить испытания, которые привели к непоправимым последствиям.

Тогда важно было выяснить, как поведёт себя реактор, если будет нарушено электроснабжение и возникнет необходимость экстренного подключения генераторов. Для чего это понадобилось — чтобы составить алгоритм действий на случай диверсии или даже войны.

Специалисты знали: реактор должен быть остановлен, необходимо проверить работу турбогенератора, после этого будет проведён запланированный ремонт. Но сценарий резко изменился.

Плановое снижение мощности началось 25 апреля, в час ночи — за сутки до катастрофы. Спустя двенадцать часов провели отключение турбогенератора от сети. С этого времени он обеспечивал энергией собственные главные насосы и другие агрегаты. В два часа дня разъединили систему аварийного отключения реактора и контур принудительной циркуляции. Ещё в течение девяти часов мощность предсказуемо снижалась.

Но в 23 часа 10 минут было сделано то, что было явным нарушением регламента, предусматривающего эксплуатацию реактора, и техники безопасности — отключена ЛАР (система локального автоматического регулирования). Мощность резко снижалась — с семисот мегаватт она упала до тридцати. Измерительные приборы разбалансировались, и оператор не имел точной картины физических процессов, которые творились в реакторе. На пульте управления реактором начались попытки выравнять ситуацию.

На это ушло два часа. Последние 60 минут в 25-х сутках апреля 1986 года старались вручную сбалансировать работу измерительных датчиков. Первый час в 26-х сутках апреля операторы вручную стабилизировали мощность реактора и снижали его ксеноновое отравление, извлекали поглощающие стержни. Потом события приняли необратимый характер:

- На пульте управления снижают работу насосов в 1 час 23 минуты 4 секунды. Отмечена паровая реактивность, но ожидаемого роста мощности нет.

- Оператор через 34 секунды нажал кнопку аварийной защиты. Поглощающие стержни начинают опускаться, но им не хватает оперативного запаса реактивности и подводит неудачная конструкция. И тут происходит скачок: мощность резко нарастает. Аппаратура засекает повторное срабатывание кнопки аварийной защиты. Ещё 4 секунды — и выходят из строя измерительные приборы. До взрывов остаётся 8 секунд.

- В 1 час 23 минуты 50 секунд реактор взорвался, разбрасывая вокруг радиоактивные обломки конструкций и выбрасывая в атмосферу облака такой же радиоактивной пыли. Начался пожар.

Причины трагедии

С момента аварии выдвигались самые разные версии. Единого мнения нет до сих пор.

Мнение учёного

Академик В. Легасов, участник ликвидации аварии на ЧАЭС, осенью 1987 г. написал материал о событиях, происходивших тогда на электростанции, под названием «Мой долг — рассказать об этом». Но статья в газете «Правда» не была напечатана. Те выводы, к которым пришёл учёный, были для его современников, обычных советских людей, чем-то совершенно немыслимым. И ужаснули своей правдой. Эта работа увидела свет лишь через три недели после его смерти, в мае 1988 года.

«Работники станции совершили ряд грубейших ошибок, конструктору тысячу раз говорили о погрешностях реактора, но он не хотел дополнительной работы. Но главные преступники — это не персонал и даже не конструктор, а руководители Госплана. Им же доказывали: опасно и преступно строить атомные станции без колпаков, но на это с большой колокольни плевали, потому что колпак на 30% удорожал каждую станцию», — так писал в своих заметках академик В. Легасов.

Альтернативная версия

Атомная станция — режимный объект. И работа там возможна только при соблюдении строжайшей дисциплины. Как в армии. Ничего не получится, если подчинённый будет спорить и выстраивать собственные умозаключения.

Поэтому от каждого сотрудника требовались профессионализм, знание своих функциональных обязанностей и чёткое их исполнение. Что должно делать в той или иной ситуации, пошагово было прописано в инструкциях. И специалисты им следовали всегда, и в ту роковую смену тоже. Но оказалось, инструкций на все случаи жизни просто нет.

«Мирный» атом после взрыва от Чернобыля долетел до Ленинграда, был обнаружен в Мордовии и Чувашии. Потом разное его количество зафиксировали в Арктике, Норвегии, Швеции. Сменилось направление ветра — и радиоактивные элементы понеслись в сторону Балкан, частично выпали в передней Азии и Северной Африке, а потом повернули на запад. Перелетев океан, они добрались до Флориды, где также были обнаружены.

Радиационный катаклизм

Эта авария была бедой для СССР. Но радиоактивный шлейф не признавал границ, да и расстояния его не очень-то пугали.

Все силы — на ликвидацию последствий

Персонал станции был поднят по тревоге, и эти люди стали первыми, кто боролся за сохранение остальных энергоблоков. Несмотря на высокий уровень радиоактивности, они сумели изолировать станцию от аварийного четвёртого.

Пожарные, военные срочной службы и мобилизованные, водители, строители, шахтёры — задачи, поставленные перед каждым из них, были подчинены единственной цели: остановить выброс радиоактивных веществ. И люди это сделали — даже в немыслимо сложных условиях, когда счётчик не умолкал или даже зашкаливал, а можно было работать всего несколько минут.

Высокий уровень подготовки и дисциплины тогда, в первые дни после взрыва сработали: на ЧАЭС люди выполнили всё, что смогли. Ценой собственного здоровья и даже жизни.

33 года спустя, когда учёные уже знают о «мирном» атоме гораздо больше, некоторые действия ликвидаторов вызывают критику. Например, теперь говорят, что забрасывать взорвавшийся реактор песком и свинцом было неправильно:

- каждый мешок, приземляясь, поднимал в воздух клубы радиоактивной пыли;

- тяжёлые кули, падая с борта вертолёта, причиняли дополнительные разрушения;

- свинец под влиянием радиации и неимоверно высокой температуры даже не долетал до цели и испарялся, дополняя радиоактивное заражение химическим.

Но тогда, 26 апреля 1886 года, когда уровень радиоактивного загрязнения вокруг четвёртого блока был запредельным, это было воспринято как единственно возможное решение. Для того чтобы прекратить горение графита в реакторе, использовались смеси с доломитом, карбидом бора, впоследствии применили латекс, каучук и другие средства для поглощения пыли.

Теперь, после 33 лет изучения той ситуации, специалисты утверждают, что заливать реактор водой было совершенно не нужно и даже опасно. Но люди действовали, руководствуясь инструкциями и знаниями, доступными им в то время Многие особенности поведения атомного реактора тогда были попросту неизвестны. А его нужно было укротить.

После дезактивации территории и постройки защитных конструкций и сооружений, железобетонного саркофага в ноябре, казалось, можно было выдохнуть. Но это временное укрытие оказалось недолговечным, в нём появились большие трещины (их площадь равнялась тысяче квадратных метров!), и угроза радиоактивного заражения вернулась.

В 1997 году страны «семёрки» согласились с тем, что ради безопасности необходимо строить «Укрытие-2». Работы начаты в 2007-м, через девять лет арочная конструкция уже была надвинута на саркофаг. Сроки сдачи отодвигались: ноябрь 2017-го, затем — май 2018 года.

Зона поражения

После аварии в Чернобыле смертоносное радиоактивное облако «накрыло» огромную территорию, её площадь превышала 200 тысяч квадратных километров. В УССР больше всех пострадали Киевская и Житомирская области (особенно на севере). Много осадков выпало в Гомельской (БССР) и Брянской (РСФСР) областях.

Вся информация о случавшихся ранее авариях на атомных объектах была засекречена. А ведь они были, даже на этой же ЧАЭС, пусть и не такие крупные. И доступ к этим документам имело ограниченное число специалистов. Возможно, по этой причине приказ об экстренной эвакуации людей был отдан лишь ночью, в 23 часа, а ещё и потому что дожидались решения руководства страны. Население Припяти узнало об этом только на следующий день, 27 апреля в 13 часов 10 минут.

Из-за высоких уровней загрязнения территории радиоактивными изотопами только из Припяти 27 апреля за два с половиной часа были эвакуированы 47 тыс. людей. Потом, когда зона отчуждения 4 мая расширилась до 30 километров, эвакуированных стало почти в три раза больше. Опустели 179 населённых пунктов.

Жертвы «мирного» атома

Взрыв огромной силы, разрушивший реактор, оказался не самой большой бедой. Он унёс жизнь оператора В. Ходемчука (так и остался под завалами). Второй погибший — инженер В. Шашенюк, который умер утром в больнице Припяти.

Гораздо опаснее был невидимый и коварный враг — радиация. Она настигала каждого и била в самые уязвимые места:

- Первые пострадавшие — ликвидаторы пожара в четвёртом блоке. Получив запредельные уровни радиации, за три месяца погибают от острой лучевой болезни 28 человек. Смерть ещё троих признали не связанной с воздействием радиации.

- Всего за это время в лечебные учреждения с таким диагнозом поступило 134 человека. По официальным данным.

- Около 60 тысяч (по данным Российского медико-дозиметрического регистра) участников ликвидации последствий этой аварии, получив дозу выше 10 бэр, много лет наблюдалось и проходило периодическое обследование и лечение. Было признано, что отдалённые последствия облучения могли спровоцировать смерть ещё пяти тысяч человек.

Под влиянием радиации в первую очередь страдала щитовидная железа, развивались онкологические заболевания различных органов и систем. Получило подтверждение тератогенного влияния излучения на плод: у людей и животных, причём даже в относительно благополучной Европе.

Согласно утверждениям «Гринписа» и организации «Врачи против ядерной войны» ликвидаторов могло погибнуть намного больше — десятки тысяч. А в самой Европе они связывали с последствиями аварии рождение десяти тысяч детей с уродствами и обнаружение у такого же числа пациентов онкологии в щитовидной железе.

И уже ни у кого не было сомнений: атом совсем не мирный. Для человечества сочетание слов «АЭС» и «Чернобыль «стало символом беды.

Будем благодарны за Вашу поддержку!

Николай Тараканов рассказал, что самые большие ошибки при ликвидации аварии совершили на этапе строительства защитного саркофага / Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

34 года назад произошла одна из самых страшных в истории техногенных катастроф — случилась авария на Чернобыльской АЭС. Корреспондент «Вечерней Москвы» поговорила с ликвидатором катастрофы генерал-майором Николаем Таракановым.

— Николай Дмитриевич, какие ошибки были тогда допущены при ликвидации аварии?

— Самые большие ошибки совершили на этапе строительства защитного саркофага: его начали возводить, не сняв сразу же ядерное топливо с крыши реактора. Опомнились, когда стройка была почти завершена. Авария произошла в апреле, а в сентябре еще стояла проблема с распространением радиации. Именно поэтому произошло столь масштабное загрязнение территорий в России, Белоруссии, Украине, Польше, Чехословакии, даже Бразилии.

— С какими трудностями пришлось столкнуться в ходе ликвидации последствий?

— Мне как руководителю операции по удалению высокорадиоактивных элементов из особо опасных зон Чернобыльской АЭС выделили 1,5 тысячи военнослужащих-резервистов. Представьте, они снимали графит, который оказался во время взрыва буквально впаянным в крышу. Это были куски в среднем по 50 килограммов весом, с уровнем радиации 500–600 рентген. Каждый человек работал без перерыва не более 5 минут под защитой свинцовых пластин, в спецформе. За 2 недели мы сняли с крыши 200 тонн ядерного топлива и графита. Но несмотря на все угрозы, из всего состава этого отряда лишь единицы не выжили.

— То есть все эти высокорадиоактивные отходы остались лежать вокруг реактора?

— Да, хотя я еще тогда предлагал все вывезти в специальных контейнерах и надежно захоронить. Я разработал проект по извлечению всего ядерного топлива из недр саркофага с помощью специальных роботов. Можно было справиться с этой задачей месяца за два. И сегодня территория была бы уже совершенно безопасной и «чистой». Но мои предложения остались нереализованными. Никто меня не услышал.

— А надежно ли были сделаны могильники вокруг саркофага, сооруженного над аварийным реактором?

— Десять могильников строили мои солдаты. Вокруг станции мы сняли 300 тысяч кубометров земли, вывезли все на машинах и захоронили. Могильники засыпали кубометрами щебенки, залили пластическим бетоном. Еще и плиты сверху специальные укладывали. После таких мер уровень радиации сразу упал в сотни раз, и можно уже было заходить внутрь самой станции для дезактивации стен, потолков, оборудования. А 2 декабря 1986 года я уже докладывал Генсеку ЦК КПСС Михаилу Горбачеву о завершении работ и о том, что 3-й невзорвавшийся блок можно запускать.

— Сегодня можно сказать о надежности этих сооружений?

— Они, конечно, могли пострадать от времени, претерпеть какие-то изменения. Но уверен, пока угрозы нет. А вот в саркофаге я сомневаюсь. Даже тот факт, что в недавнем прошлом над ним была возведена вторая крыша, не позволяет быть уверенным в его безопасности на 100 процентов. Все знают, бетон дает трещины. Радиация через трещины может выходить наружу. Вспомните недавнюю историю с саркофагом на Маршалловых островах. Бетонная конструкция, в которой были захоронены отходы после испытаний ядерной бомбы, дал трещину в июне прошлого года. Вода вокруг оказалась заражена.

— Сейчас горят леса в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, это опасно?

— Нет, пока пожар не подобрался к законсервированному реактору.

— Как можно решить эту проблему?

— Только с помощью наших специалистов из Курчатовского института. И опыт, накопленный у них, и имеющиеся на их вооружении современные технологии бесценны. Думаю, украинцам придется к ним обратиться в ближайшем будущем. А при негативном развитии событий, если огонь достигнет саркофага, то радионуклиды вырвутся наружу и поднимутся в верхние слои атмосферы. Они там сейчас водой тушат, а нужно пеной. На станции остались маслогенераторы. Не дай бог, огонь доберется до масла, тогда последуют взрывы. Крыши первого, второго и третьего блоков, машинного зала сделаны с применением толя. Это тоже огнеопасно.

СПРАВКА «ВМ»

26 апреля 1986 года произошло разрушение реактора четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, расположенной близ города Припять (Украинская ССР). В окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Авария была расценена и как крупнейшая в своем роде за всю историю атомной энергетики. В течение первых трех месяцев после аварии скончался 31 человек. Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС перенесли острую лучевую болезнь разной степени тяжести.

Читайте также: Что будет, если огонь от пожара в Чернобыле доберется до хранилища с ядерными отходами

Часть 1 (настоятельно рекомендуется ознакомиться с терминологией повторно)

Часть 3 (настоятельно рекомендуется ознакомиться с терминологией повторно)

Часть 12 (предыдущая)

Как вполне можно было понять из прошлой части, официальная и общепринятая версия причин аварии на ЧАЭС — это несколько отличающиеся понятия. Но на первые несколько лет всё успокоилось, ведь приговор вынесен, а меры по улучшению реакторов РБМК уже начали предприниматься. И тем не менее, расследование ещё не было завершено.

И в итоге последовали два очень важных доклада: Госпроматомнадзора и от группы разработчиков реактора. А в довершение — доклады МАГАТЭ — INSAG-4 и INSAG-7. Выше уже некуда. Ознакомьтесь с материалами, пожалуйста. Картинок на этот раз будет не так много, зато много терминов и тяжеловесных формулировок. Истина — она такая. Непростая.

Взгляд из-за решётки

Как мы помним, в ИАЭ реальную причину аварии узнали очень быстро, примерно в течение двух недель, а о недостатках, которые и привели к аварии, знали тоже давно. Сотрудник Курчатовского института Волков поднимал вопрос до аварии, сразу после аварии, после чего был лишён доступа в институт, а затем даже написал лично Горбачёву. Горбачёв заслушал все известные версии аварии, а также получил доказательства того, что причиной аварии стала несовершенная конструкция реактора, а точнее — его системы управления и защиты. И всё же официально вина была возложена на персонал, сотрудники ЧАЭС были приговорены в 1987 году к разным тюремным срокам. Что было дальше?

В принципе, дальше ничего сверх важного и не было вплоть до 1990 года. Официальная версия стала главной, поэтому она и доминировала как в советских, так и и в заграничных СМИ.

А вот в 1990 году произошёл целый ряд важных событий. Во-первых, из тюрьмы вышел Дятлов. Ещё находясь в тюрьме, он старался выразить свою точку зрения на произошедшее в 1986 году. В частности, он через свою жену передал Щербаку письмо в ответ на интервью Трегуба и Казачкова, опубликованные в документальной повести “Чернобыль”, выпущенной в 1991 году.

Если исходить из тех инструкций, что были перед аварией, все действия персонала правильны. Их вины нет. Все, что делалось, было в пределах полномочий смены. Если бы это оговаривалось особой опасностью, тогда другое дело. Самой высшей властью обладал тогда на блоке Дятлов. Его авторитет и наше доверие… сыграли определенную роль. Леня Топтунов — молодой парень. Его жаль. Я думаю, что если бы сидел на его месте, у меня это просто бы не произошло. Хотя, может быть, я чего-то не знаю <…> Я сочувствую этим ребятам. Мне кажется, мы судим их не за ошибку, а за последствия. Дятлов же наказан больше за характер свой, чем за незнание. Он был очень самоуверен. Отличная память. Если бы не эта самоуверенность, он бы и программу не положил на свои плечи. Он был для нас самым большим авторитетом. Недосягаемый авторитет. Его слово было закон.

Юрий Трегуб. Цитируется по документальной повести Юрия Щербака “Чернобыль”.

Если совсем точно сформулировать, то персонал ЧАЭС стал жертвой как своих ошибок, так и недостаточно устойчивой работы реактора <…> Как бы я наказал виновников? Вина директора Брюханова не в аварии, а в действиях после аварии. Главный инженер Фомин — я убежден — во взрыве не виноват. Может быть, вину несет за послеаварийные действия. Вина Дятлова есть, хотя до сих пор неизвестно — давал он команду на подъем мощности или не давал. Но не 10 лет, по-моему, он заслужил меньше. Начальнику смены станции Рогожкину я бы дал больше. Он был на центральном щите, когда это случилось, — и даже побоялся прийти на ВЩУ-4. Знал, что там радиация. И полностью самоустранился от ликвидации последствий аварии.

Начальнику смены блока Саше Акимову — то есть самому себе — я бы дал лет восемь. И если бы это случилось на моей смене, я бы понимал, что это справедливо. Только, наверно, я бы вообще не жил. Даже если бы выжил, то не вынес бы таких моральных мук. Мне очень жаль Акимова. Ведь он наверняка понял свою ответственность за происшедшее. Через день, через два — но понял. Он очень мужественный человек, он умирал в муках, но прогонял от себя свою жену, потому что от него очень сильно «фонило»…

Игорь Казачков. Цитируется по документальной повести Юрия Щербака “Чернобыль”.

Вот что писал в ответ на это сам Дятлов:

Казачков вину каждого из нас, осужденных, определяет. Так вот, если из нас кто и имеет вину, так это Фомин. Во взрыве только его вина есть. Он знал (а также Лютов и Робов), что аварийная защита дефектная. Он утверждал акт о физпуске, и тогда, конечно, обсуждала комиссия дефект стержней. Но из-за незнания физики он серьезность этого оценить не смог. Лютов равнодушный человек, лодырь, да и физику не очень-то знал. Гобов мог оценить, но он безвольный человек. А комиссия?!

Говоря о причинах произошедшего, Дятлов снова говорил о несовершенстве конструкции реактора. Об этом уже говорили и Трегуб, и Казачков, однако именно замглавинженера станции максимально аргументированно и прямо говорил о недостатках реактора, о том, что сотрудники станции об этом не знали, так как конструкторы не довели до эксплуатантов эту информацию.

Но на этом судебном процессе должно быть выяснено, что реактор не соответствовал вполне конкретным пунктам основополагающих документов, имеющих силу закона по ядерной безопасности. А судить их можно и нужно именно за это. И тогда обвинения оперативного персонала рассыплются сами собой. Не зря же вся эта камарилья, признавая у реактора «недостатки, «особенности» (тут некуда деться!), делает вид, что таких документов: «Общие положения безопасности… ОПБ-82» и «Правила ядерной безопасности — ПБЯ-04-74» — не существует. Ведь если перевести эти «недостатки» и «особенности» реактора в конкретные пункты требований НОРМ, то окажется, что несколько тысяч человек оперативного персонала (это в первую очередь) преступно держались под ударом. Если оперативный персонал этого не знал, то наука обязана была знать! И принять необходимые меры! И напрасно В. Жильцов сетует на отсутствие в оное время мощных ЭВМ. После аварии выяснилось, что наука знала те моменты, дефекты, которые явились определяющими в возникновении аварии. А что не знала, то вполне узналось бы и без современных мощных машин <…>

Главный Конструктор РБМК-1000 академик Доллежаль Н. А. в записке Прокурору говорит, что реактор с 2% обогащением урана и без дополнительных поглотителей в зоне (а именно таким был реактор) НЕУПРАВЛЯЕМ. Не надо быть специалистом, чтобы понять негодность такого реактора к эксплуатации — слово «неуправляем» всем понятно.

Мнение Госпроматомнадзора

В 1991 году свет увидели два доклада советских экспертных групп об аварии на ЧАЭС. Первый — доклад Госкомитета СССР за безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетики (Госпроматомнадзор, ГПАН). Возглавил комиссию Николай Штейнберг, который с мая 1986 по февраль 1987 года работал главным инженером на ЧАЭС. Чем этот доклад важен? Он важен двумя моментами. Во-первых, комиссия Госпроматомнадзора содержит обширный список нарушений Общих положений по безопасности от 1973 года (ОПБ-73) и правил ядерной безопасности от 1974 года (ПБЯ-04-74). Постараюсь кратко своими словами расписать, в чём состояли эти нарушения.

-

Ст. 3.1.6 ПБЯ-04-74. В техническом проекте второй очереди ЧАЭС отсутствовали: перечень отступлений реакторов второй очереди ЧАЭС, обоснование допустимости этих отступлений и согласование этих отступлений с Госатомэнергонадзором (тогда эта структура — одна из предтеч Госпроматомнадзора — входила в состав Минсредмаша). В результате “эксплуатационная документация, которой руководствовался в своих действиях персонал, не могла быть адекватной фактическим характеристикам реактора”

-

Ст. 3.2. ПБЯ-04-74 (аналогичная статья 2.2.3 ОПБ-73). Разработчики реактора не просчитали, как поведёт себя паровой коэффициент реактивности (определение см. в ч.3) при мощности ниже 50% от номинальной (как мы помним, именно такая ситуация сложилась в ночь на 26 апреля). Они считали его только для мощности 50%+. При этом выяснилось, что в реальности ПКР становился положительным при большом выгорании топлива и сильном запаривании реактора. А это значило, что реактор в таких режимах имел тенденцию к саморазгону. Но это не было описано соответствующими документами, что является нарушением правил.

-

Ст. 3.1.8 ПБЯ-04-74. Разработчики не предусмотрели сигнализации при достижении рядом параметров аварийных или угрожающих значений, в частности ОЗР, слишком низкое значение которого стало для прокурора поводом к обвинению на суде.

-

Ст. 3.3.1 ПБЯ-04-74. Система управления и защиты (СУЗ) реактора РБМК-1000 не обеспечивала надёжный контроль мощности, управление и быстрое гашение реакции (18 секунд на полный ввод стержней в активную зону, причём на определённых режимах стержни ускоряют реактор), поддержание реактора в подкритичном состоянии. Отсюда вытекают нарушения ст. 3.3.5 (хотя бы одна система должна гарантированно заглушить реактор), ст. 3.3.21 (недостаточно быстрая аварийная защита (АЗ), ведь 18 секунд на ввод стержней — это слишком долго), ст. 3.3.26 (СУЗ не обеспечивала автоматически быстрого и надёжного гашения цепной реакции, если реактор достигнет аварийных значений мощности, реактивности, неисправности любых двух каналов защиты по этим параметрам, обесточивании СУЗ, при нажатии кнопки аварийной защиты.).

-

Ст. 3.3.28 ПБЯ-04-74. АЗ РБМК-1000 не могла обеспечить полную защиту от создания локальных критических масс в огромном реакторе. Больше того, в определённых режимах она могла такую критмассу (то есть реактор в реакторе) создать.

-

Ст. 3.3.29 ПБЯ-04-74. Согласно этой статье АЗ РБМК-1000 должна была бы продолжать работать, даже если любой сигнал, вызвавший её срабатывание, прекратился. В реальности она так реагировала только на сигнал о своём обесточивании.

-

Помимо этих статей ПБЯ-04-74 РБМК-1000 не соответствовал аналогичным статьям ОПБ-73: 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.5.2, 2.5.8.

Это речь о тех нарушениях, которые способствовали аварии. Также есть и другие нарушения, способствовавшие катастрофическому масштабу аварии (отказ от защитной оболочки для реактора, которая бы сильно снизила количество радиоактивных веществ снаружи, в итоге таковой стал Саркофаг), а также совершенно вопиющий факт того, что многие разработки, которые должны были бы исправить вышеуказанные нарушения, вплоть до аварии на ЧАЭС остались в форме рекомендаций ИАЭ НИКИЭТу в 70-х! То есть мало того, что разработчики и научные руководители знали о проблемах, они ещё и не торопились их исправлять. В 1980 году НИКИЭТ выявил факторы, которые бы повлияли на безопасность третьей очереди ЧАЭС. В результате выяснилось вот что:

-

увеличение количества проходящей через топливо воды ухудшает управляемость реактора;

-

уменьшение оперативного запаса реактивности смещает значения всех коэффициентов реактивности, кроме температурного эффекта топлива, в положительную сторону (то есть попросту увеличивает риск саморазгона реактора);

-

с ростом выгорания топлива происходит переход суммарного коэффициента реактивности при разогреве КМПЦ из отрицательной в положительную область (то есть чем больше израсходовано топлива, тем больше риск саморазгона реактора при росте температуры воды, проходящей через реактор).

А вот, например, письмо об обнаружении положительного выбега реактивности при пуске Игналинской АЭС в 83 году. Это то самое несовершенство СУЗ:

В докладе комиссии Штейнберга приводится ещё ряд параметров, я выбрал лишь те, которые сыграли свою роль на ЧАЭС.

Ещё одним доказательством того, что разработчики понимали всю опасность реакторов, комиссия Штейнберга считает тот факт, что всего полтора месяца спустя появились решения ряда врождённых проблем РБМК, которые должны были бы в будущем предотвратить повторение Чернобыля.

Комиссия Штейнберга сочла такие требования излишними для версии о виновности персонала в аварии. Того же мнения придерживались и многие пострадавшие сотрудники ЧАЭС их тех, кто выжили. В частности, Дятлов.

Помимо обоснования критических недостатков РБМК-1000 комиссия Штейнберга также разъясняет, что сделал не так персонал.

Во-первых, комиссия считает, что отключение системы аварийного отключения реактора (САОР) днём 25 апреля хоть и являются нарушением, но

«возможность снижения масштаба аварии» из-за отключения САОР была не потеряна, а в принципе отсутствовала в конкретных условиях 26 апреля 1986 г.

Доклад Комиссии Госпроматомнадзора СССР. 1991 г. «О причинах и обстоятельствах аварии на 4 блоке чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г.».

Во-вторых, работа на чрезмерно низком ОЗР утром 25 апреля также является нарушением, но не является начальным событием аварии. Почему не произошло заглушение реактора обсуждалось в прошлой части. Но вместе с тем, персонал обязан глушить реактор при ОЗР менее 15 стрежней, работа при ОЗР от 15 до 26 стержней допускалась с разрешения главинженера станции.

В-третьих, провал Топтуновым мощности в 0:28 предопределил дальнейшие события, однако считать его действия (то есть подъём мощности) нарушением однозначно нельзя в силу того, что регламент не пояснял однозначно, что в такой ситуации является однозначным нарушением.

В-четвёртых, работа на 200 МВт хоть и являлась отступлением от программы испытаний на выбег, но не была запрещена регламентом вследствие отсутствия минимальной границы мощности реактора.

В-пятых, персонал обвинялся в подключении дополнительной пары ГЦН. Эти обвинения комиссия сочла неправомерными, так как запрета на эти действия не было.

Как именно произошла авария по Штейнбергу?

Итак. К 00:28 26.04 на блоке сложилась такая ситуация. Топтунов при переходе с системы локального автоматического управления (ЛАР) переходит на автоматический регулятор общей мощности (АР). Вследствие ряда причин (неопытность Топтунова, уровень выгорания топлива и т.д.) произошло падение мощности реактора с 500 МВт (тепловых) до 0-30 МВт (данные разнятся). Дальше принимается решение поднять мощность реактора, чтобы всё-таки провести необходимые эксперименты. Однако из-за йодной ямы операторы вынимают слишком много стержней, критически снижая ОЗР, и поднимают мощность до 200 МВт. В результате реактор оказывается в нерегламентном состоянии, при котором АЗ более не могла исполнять свои функции. Иначе говоря, по версии Штейнберга, после 0:28 попытка заглушить реактор в сложившейся ситуации гарантированно приводила к взрыву.

К 1:22:30 мощность реактора составляла 200 МВт (тепл.), ОЗР — 8 стрежней РР. При этом вода недогрета до точки кипения всего на 3 градуса, а следовательно её очень легко перегреть, превратив в пар и резко снизив её способности к поглощению нейтронов и защите реактора от взрыва.

В 1:23:04 персонал принимает решение начать эксперимент. Турбогенератор-8 (ТГ) блокируется и начинает выбег, его 4 главных циркуляционных насоса (ГЦН) уменьшают производительность. Ещё 4 ГЦН, принадлежавшие другому генератору, понемногу производительность поднимали. В результате за следующие 35 секунд расход воды в активную зону снизился на 10-15%, это привело к соответствующему увеличению паросодержания в активной зоне.

В 1:23:40 Топтунов нажимает кнопку АЗ-5, которая должна затормозить цепную реакцию. Стержни отправляются вниз. В верхней части реактора начинает убывать нейтронный поток, так как сюда сразу вводятся поглотители. А вот внизу вытеснители, прицепленные к этим же стержням, выдавливают воду, в результате чего нейтронный поток, наоборот, возрастает, так как поглощать нейтроны пока что нечем (вода ушла, а поглотители ещё не пришли). Иначе говоря, в верхней части реактора скорость падает, в нижней растёт.

Сначала это приводит к небольшому снижению мощности, но потом в нижних двух метрах активной зоны происходит резкий разгон мощности, уходящий далеко за номинальную. За 5 секунд реактор разогнался в несколько десятков раз. Как следствие, разогреваются ТВЭЛы и вода, стремительно преодолевая пресловутые 3 градуса. Она превращается в пар, и дальше охлаждать топливо нечем.

В этот момент на пульт в БЩУ-4 выскакивают сигналы о резком росте целого ряда параметров, в частности АЗС (о превышении допустимых параметров скорости разгона реактора) и АЗМ (о превышении допустимой мощности), что свидетельствует об общем разгоне реактора.

Между тем, в активной зоне разрушаются 3-4 тепловыделяющих кассеты, разрывая топливные каналы, в результате чего срывает крышку реактора — схему Е. Это приводит к блокированию спуска стержней в активную зону. Из-за разгерметизации происходит паровой взрыв. Всё.

Проведение испытаний при первоначально запланированном уровне мощности 700 МВт(тепл.), возможно, не привело бы к аварии. Однако справедливость такой точки зрения должна быть подтверждена или опровергнута исследованиями, которые до сих пор не проведены.

Доклад Комиссии Госпроматомнадзора СССР. 1991 г. «О причинах и обстоятельствах аварии на 4 блоке чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г.».

Отдельно комиссия Госпроматомнадзора снова пинает разработчиков реактора. Дело в том, что они не обосновали важность ОЗР как ключевого параметра в управлении реактором. Юридически такое обоснование превращало бы персонал в элемент “бортового компьютера”, что неправомерно. Но в то же время:

осознав всю опасность снижения ОЗР именно с точки зрения способности A3 к выполнению своих функций, разработчики надлежащим образом не проинформировали об этом эксплуатационный персонал, который, осознав проблему, мог бы и не принять на себя отведенную ему разработчиками функцию по защите реактора от разгона.

Доклад Комиссии Госпроматомнадзора СССР. 1991 г. «О причинах и обстоятельствах аварии на 4 блоке чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г.».

Итак, подытожим изыскания комиссии Госпроматомнадзора.

-

РБМК-1000 на 26.04.1986 содержал как минимум 17 нарушений регламентов, ряд этих нарушений привёл к катастрофе.

-

Большая часть ранее предъявленных персоналу обвинений несостоятельна. Те же, которые состоятельны, не являлись причинами аварии или же не способствовали росту её масштабов.

-

Вместе с тем, не зная опасных свойств реактора по вине разработчиков либо же не обладая прямыми запретами, чётко прописанными в инструкциях, персонал допустил ряд действий, которые привели в итоге к катастрофе.

Последнее слово разработчиков

Второй доклад стал плодом работы группы экспертов целого ряда ведомств. Главой группы стал Армен Абагян, генеральный директор НПО “Энергия” (нет, это не то НПО “Энергия”, которое королёвское ОКБ-1, а другое ведомство, занимавшееся исследованием АЭС. В частности, упоминавшийся ВНИИАЭС, находящийся в моём почти родном Выхино, являлся его головным подразделением, а сейчас — его преемник). Вместе с ним в состав группы вошли Е. Велихов, тогда директор ИАЭ, директор НИКИЭТ Е. Адамов, директор ИБРАЭ Л. Большов, главный специалист госкомитета СССР по науке и технике Э. Чукардин и директор НТЦ ГПАН В. Петров. Нетрудно заметить, что это представители ключевых организаций, имевших отношение к созданию РБМК.

Петров что интересно, подписался также и под выводами комиссии Штейнберга, больше того, он был заместителем её председателя. Впрочем, в мае 91 года он свою подпись с доклада снял, объяснив это тем, что в докладе не рассмотрено концептуальное соответствие РБМК требованиям МАГАТЭ (доклад INSAG-3), недостаточно подробно освещены недостатки реактора, а также не оценены действия персонала.

Группа в докладе в основном сфокусировалась на моделировании процесса аварии (его проводили на трёх разных моделях за авторством ИАЭ, НИКИЭТ и ВНИИАЭС). Суть этого раздела направлена в первую очередь на специалистов, однако

не может остаться незамеченным тот факт, что ни одна из трех моделей не воспроизводит такого разгона реактора, когда к третьей секунде от момента срабатывания A3-5 появляются сигналы, превышающие аварийные уставки по мощности и по скорости ее нарастания.

Доклад рабочей группы экспертов СССР “Причины и обстоятельства аварии на 4 блоке Чернобыльской АЭС и меры по повышению безопасности АЭС с реакторами РБМК”

Дятлов, позднее, объяснит это несовершенством контролирующего оборудования, которое то ли не учли, то ли намеренно пренебрегли. По словам атомщика, следовало считать, что сигналы появляются не на третьей, а на четвёртой секунде.

Члены группы отметили (и, учитывая ведомства, которые представляю основные члены группы, это прогресс) ключевые недостатки реактора (хотя и назвали их особенностями, что у Дятлова вызвало, конечно, ярость):

-

недостаточную автоматическую техническую защищенность реакторной установки от перевода ее в нерегламентное состояние;

-

характер изменения парового коэффициента реактивности и эффект обезвоживания в зависимости от уменьшения плотности теплоносителя в активной зоне;

-

недостаточное быстродействие аварийной защиты и возможность ввода положительной реактивности в условиях недопустимого снижения запаса реактивности.

В итоге в разговоре о причинах аварии делается соответствующий вывод:

Авария произошла в результате наложения следующих основных факторов: физических характеристик реактора, особенностей конструкции органов регулирования, вывода реактора в нерегламентное состояние.

Доклад рабочей группы экспертов СССР “Причины и обстоятельства аварии на 4 блоке Чернобыльской АЭС и меры по повышению безопасности АЭС с реакторами РБМК”

Ещё один разозливший Дятлова момент находится буквально перед процитированными выше положениями. Авторы доклада считали, что

характеристики реакторной установки вместе с системами обеспечения безопасности (защитными, локализующими, обеспечивающими) обеспечивали надежную и эффективную работу РБМК во всех регламентных режимах и безопасность для всего перечня проектных аварий в соответствии с утвержденной проектной документацией.

Доклад рабочей группы экспертов СССР “Причины и обстоятельства аварии на 4 блоке Чернобыльской АЭС и меры по повышению безопасности АЭС с реакторами РБМК”

Вместе с тем, как показала практика (и даже сами составители доклада!) это не так.

В то же время, эксперты рассказали о мерах, которые были применены после аварии для повышения безопасности РБМК. В их числе:

-

уменьшение положительного парового коэффициента реактивности,

-

повышение скоростной эффективности аварийной защиты,

-

внедрение программ расчета оперативного запаса реактивности с цифровой индикацией его текущей величины на пульте оператора,

-

предотвращение возможности отключения аварийных защит при работе реактора на мощности,

-

исключение режимов, приводящих к снижению температурного запаса до кипения теплоносителя на входе в реактор.

(Доклад рабочей группы экспертов СССР “Причины и обстоятельства аварии на 4 блоке Чернобыльской АЭС и меры по повышению безопасности АЭС с реакторами РБМК”)

По первому пункту было проведено три меры.

-

Добавили 80-90 дополнительных поглотителей в активную зону,

-

Увеличили ОЗР до 43-48 стержней РР,

-

Реакторы перевели на топливо с обогащением 2.4% U235.

По второму пункту также осуществили три модернизации.

-

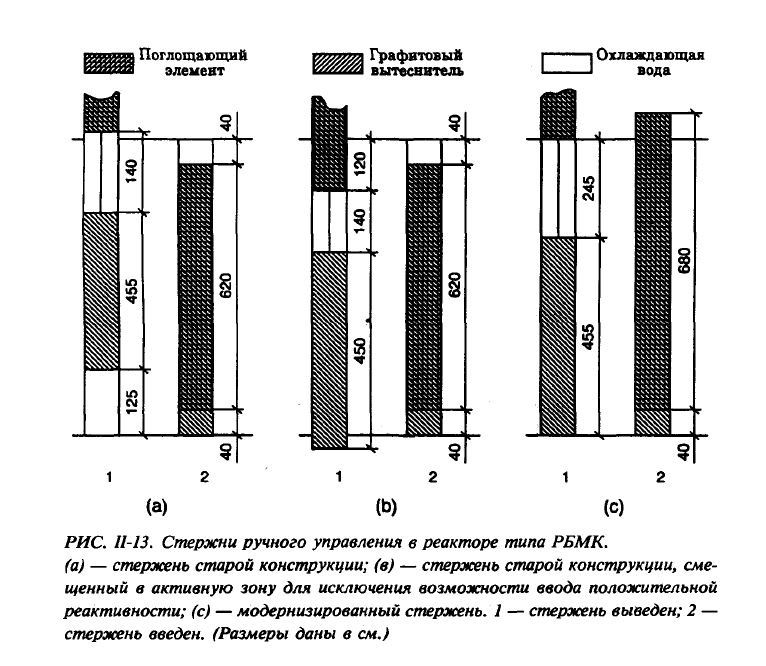

Изменили конструкцию стержней ручного управления, убирая воду из-под их нижних частей.

-

Уменьшили время полного введения стрежней в активную зону с 18 до 12 секунд.

-

Внедрили 24 стержня быстродействующей аварийной защиты (БАЗ), которые вводятся за 2.5 секунды, внося в активную зону значительную отрицательную реактивность (при этом, по словам Дятлова, эта защита была разработана ещё в 1973 году. Подтверждений мне найти не удалось).

Различные варианты изображения СУЗ до и после модернизации:

Помимо этих пяти пунктов также провели доработки корпусов реакторов, чтобы значительно уменьшить вероятность катастрофических разрушений при аварии с разгерметизацией сразу нескольких топливных каналов (ещё одна родовая болезнь РБМК). Дело в том, что штатно реактор был рассчитан максимум на разрыв сразу двух каналов, не более. И хотя по расчётам предполагалось, что вероятность такой аварии мизерная (10 в -8 степени), было принято решение довести безопасное число разрывов до 9-10 каналов.

В целом, у Дятлова данный доклад вызвал негативную реакцию, в отличие от прошлого, хотя он и отметил, что создатели реактора уже не так однозначно перекладывают вину на персонал, отмечая проблемы реактора.

Но есть, есть сдвиг за пять лет. Выдавили-таки из себя, что авария произошла из-за физических характеристик реактора, особенностей конструкции органов регулирования, вывода реактора в нерегламентное состояние. Раньше эти люди признавали причиной только маловероятное сочетание нарушений инструкций и нерегламентное состояние.

Анатолий Дятлов

INSAG-7

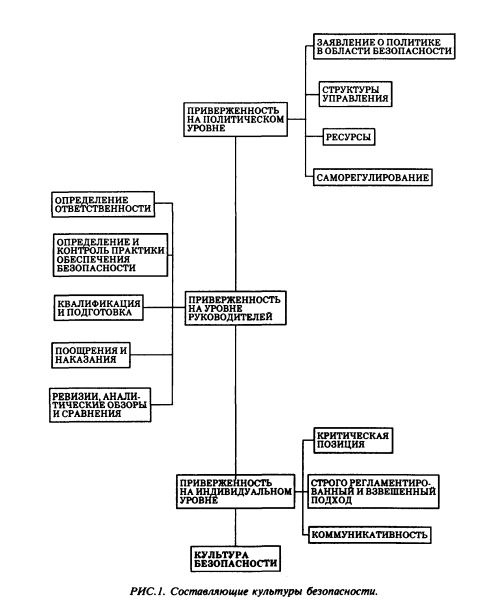

В 1993 году свет увидело дополнение к докладу МАГАТЭ 1986 года INSAG-1. В новом документе, обозначенном как INSAG-7, оба доклада были приведены как приложения в полном объёме. И в целом новый документ основывается именно на них. INSAG-7 ставит своей задачей уточнение INSAG-1 в условиях новых данных, полученных МАГАТЭ в 1991 году. Вместе с тем, учитывая положения обоих докладов (и в первую очередь документа ГПАНа), INSAG-7 вводит новые вводные. Он опирается на доклад INSAG-4, озаглавленный как “культура безопасности”.

Культура безопасности — это такой набор характеристик и особенностей деятельности организаций и поведения отдельных лиц, который устанавливает, что проблемам безопасности атомных станций, как обладающим высшим приоритетом, уделяется внимание, определяемое их значимостью <…> Культура безопасности включает два общих компонента: первый из них представляет собой необходимые рабочие условия в организации и относится к ответственности управляющей иерархии. Второй компонент представляет собой позицию персонала на всех уровнях, являющуюся реакцией на эти условия и вытекающую из них.

Культура безопасности. Доклад Международной консультативной группы по ядерной безопасности, 1991 год

INSAG-7 фактически ставит вопрос о несоблюдении основных положений представленного выше определения в СССР в целом и на ЧАЭС в частности.

Во-первых, по мнению группы, существовало несоблюдение культуры безопасности в управляющей иерархии. С точки зрения экспертов МАГАТЭ, сам факт допуска РБМК к массовой работе при наличии серьёзных недостатков на конструктивном уровне, а также недостаточное внимание, уделённое для их исправления разработчиками реактора, а также последующего обслуживания реакторов, свидетельствует о низкой культуре безопасности

во всех советских проектных, эксплуатирующих и регулирующих организациях атомной энергетики, существовавших в то время.

Чернобыльская авария: дополнение к INSAG-1 INSAG-7. Доклад Международной консультативной группы по ядерной безопасности. 1993 год

В МАГАТЭ подчеркнули, что разработчики и контролирующие органы фактически не поставили в известность сотрудников ЧАЭС об обстоятельствах аваии на ЛАЭС в 1975 году, но кроме того и сами не сделали достаточных выводов из них, что привело лишь к ограниченным изменениям конструкции или усовершенствованиям практики эксплуатации. Например, на момент аварии не было запрета на эксплуатацию РБМК на мощности ниже 700 МВт (тепл.), несмотря на то, что это утверждалось в 1986 году советскими экспертами.

Во-вторых, низкая культура безопасности присутствовала и на самой ЧАЭС.

ИНСАГ хотела бы сделать дополнительное замечание о том, что, хотя все это [ранее в докладе показывается, что ряд действий персонала (отключение САОР и блокировка ряда защит), считавшийся нарушением регламента, либо таковым не являлся, либо не мог привести к такой аварии — прим А.С.] может быть и так, следует отметить довольно легкомысленное отношение к блокировке защиты реактора как технологического регламента по эксплуатации, так и операторов; об этом свидетельствует продолжительность времени, в течение которого была отключена САОР, при работе реактора на половинной мощности.

Чернобыльская авария: дополнение к INSAG-1 INSAG-7. Доклад Международной консультативной группы по ядерной безопасности. 1993 год

Специалисты МАГАТЭ отдельно и специально несколько раз подчёркивают, что в целом INSAG-7 не отменяет и не изменяет выводы INSAG-1 за исключением того, что признаются серьёзные недостатки конструкции реактора. Вместе с тем, эксперты смотрят на причины аварии теперь с несколько более философской точки зрения, говоря, что исходной причиной аварии стали не действия персонала или недостатки реактора, а тот факт, что такой реактор был допущен к работе и массовому производству, руководство отрасли не довело информацию о всех проблемных местах до персонала, а сам персонал, не обладая этой информацией, совершал действия, могущие привести и в итоге приведшие к аварии.

Внесение дополнительной положительной реактивности в результате погружения полностью выведенных стержней СУЗ в ходе испытаний явилось, вероятно, решающим приведшим к аварии фактором. Этот последний эффект был результатом недоработки конструкции стержней, характер которого был обнаружен на Игналинской АЭС в 1983 году. Однако после обнаружения этого дефекта на Игналинской АЭС положение исправлено не было, никаких мер по компенсации принято не было и эксплуатирующим организациям впоследствии никакой информации не направлялось <…>

Некоторые действия персонала, которые в INSAG-1 были классифицированы как нарушения правил, фактически не являлись нарушениями. И все же ИНСАГ по-прежнему придерживается мнения о том, что критические действия персонала были в основном ошибочными. Как указывается в INSAG-1, человеческий фактор следует по-прежнему считать основным элементом среди причин аварии. Низкое качество регламентов и инструкций по эксплуатации и их противоречивый характер явились тяжелым бременем для эксплуатационного персонала, включая Главного инженера. Следует также отметить, что тип и количество контрольно-измерительной аппаратуры, а также компоновка пультовой затрудняли обнаружение небезопасных состояний реактора. Тем не менее правила эксплуатации были нарушены, и стержни СУЗ были установлены так, что это поставило бы под угрозу аварийную защиту реактора даже в случае, если бы конструкция стержней не была ошибочной по причине упомянутого выше эффекта положительного выбега реактивности при аварийном останове реактора. Наибольшего осуждения заслуживает то, что неутвержденные изменения в программу испытаний были сразу же преднамеренно внесены на месте, хотя было известно, что установка находится совсем не в том состоянии, в котором она должна была находиться при проведении испытаний.

Чернобыльская авария: дополнение к INSAG-1 INSAG-7. Доклад Международной консультативной группы по ядерной безопасности. 1993 год

Прим. ред.: Когда я учился, один лектор в начале семинара (по-моему, это была теория вероятности) сказал буквально следующее: «Практически любая сложная задача имеет красивое, простое и всё объясняющее неправильное решение». Как-то на всю жизнь запомнил. С тех пор приучился внимательно читать документы и долго отучался воспринимать шершавый язык плаката как информацию к размышлению. — Cat.Cat

Начало цикла

Автор: Александр Старостин

Оригинал