Все люди ежедневно совершают ошибки. Мы стараемся действовать так, чтобы ошибок не случалось, но всегда что-то может пойти не по плану. Однако мало кто отдает себе отчет в том, что на самом деле ошибки нужно праздновать, потому что они позволяют выучить важные жизненные уроки.

Благодаря ошибкам вы:

Узнаете, чего именно вы хотите достичь и как вы хотите жить

Ошибки порождают проблемы. Решение этих проблем позволит понять, насколько вы на самом деле хотите того, к чему стремитесь. Может быть, ваши цели вовсе не ваши? Если вы умны, то из каждой ошибки вы узнаете достаточно много. Ошибки подтолкнут вас пересмотреть цели и ценности и позволят четко определить свой дальнейший путь.

Научитесь принимать себя

Вы сможете полностью принять себя только тогда, когда научитесь признавать свои ошибки. Можно над ними посмеяться, а затем попытаться их исправить. Большинство из нас, совершив ошибку, впадают в уныние. Если вы хотите научиться ценить себя, с этой привычкой надо кончать. Люди, которые любят и ценят вас, останутся с нами независимо от наших недостатков и ошибок. На самом деле именно недостатки подталкивают нас к достижению совершенства.

Посмотрите в глаза своим страхам

Иногда даже сделав все, что в ваших силах, вы не добиваетесь желаемого результата. Работа над ошибками часто сталкивает нас лицом к лицу с нашими затаенными страхами. И когда мы осознаем их и приручаем, они медленно отступают.

Узнаете, что можно делать, а чего – нет

Только когда вы видите результат ошибки, вы действительно понимаете, стоит ли так поступать в будущем. После неприятных последствий можно задать себе несколько вопросов. Как можно использовать этот опыт? Что можно сделать по-другому в следующий раз? Как вести себя в будущем?

Ошибки научат вас ответственности

Да, брать на себя ответственность за провал нелегко и невесело. Но только так вы поймете, что ваши решения и действия имеют большое влияние на качество вашей жизни.

Научитесь контролировать свою жизнь

Ошибки и их последствия надолго остаются в памяти. Они напоминают о себе всякий раз, как вы собираетесь совершить ответственный шаг. Самое время вспомнить, что вы и есть тот человек, который контролируют вашу жизнь. Вы человек, который принимает решения и берет на себя ответственность за них. Ошибки будут учить вас, что вы единственный человек, который имеет власть над вашим поведением, и, как следствие, над вашей жизнью.

Вы вдохновите других

Если в вашем окружении есть неглупые люди, они извлекут уроки из ваших ошибок. Как ни парадоксально это звучит, но ваши ошибки способствуют повышению качества жизни людей вокруг вас. Не скрывайте свои ошибки, поделитесь ими с друзьями и близкими. Кроме того, убедитесь, что вы тоже учитесь на ошибках других людей.

Люди совершают ошибки. Это аксиома. Кто-то больше, кто-то – меньше; кто-то учится исключительно на своих ошибках и шишках на лбу, а кому-то достаточно чужого опыта. В своей статье я расскажу об ошибках, совершаемых в нашей индустрии, и постараюсь доказать читателю, что некоторые ошибки – это позитивный опыт.

Баг, там баг!

Однажды я заблокировала продакшн-релиз… Это вполне себе обычное дело в практике тестировщика. В том случае, когда ты работаешь недавно, блокировка релизов – дело более опытных коллег. Но что делать, если твои старшие товарищи в отпуске, а на продакшн-версию может попасть «поехавшая верстка»?

К слову сказать, дефект содержался и в четырех предыдущих версиях продукта и не слишком-то мешал пользователям, но я, молодой борец за качество программных продуктов, не могла допустить, чтобы и в пятый раз эти баги остались нетронутыми.

Хорошо, что мы не горели по срокам, и мне простили мою «маленькую революцию» (проблемы с версткой были исправлены за 20 минут, и на продакшн поставили хороший релиз). Счастью моему не было предела, и я искренне не могла понять, почему меня попросили больше так не делать: я ведь не пустила баг на продакшн! Лишь спустя какое-то время я все поняла и стала вспоминать этот опыт с улыбкой.

Большинство статей, посвященных тестированию и около-тестированию, – это так называемые истории успеха. Люди редко рассказывают про свои неудачи. Моя статья как раз и будет посвящена истории моих собственных ошибок и ошибок ребят из моих проектных команд, а также науке, извлеченной нами из этих неприятных ситуаций.

Возвратимся к истории о блокированном релизе. Уже позже, став тест-менеджером, я научилась правильно расставлять приоритеты ошибок. Да, ошибка верстки (особенно на «морде сайта») – это неприятно, но эта ошибка не была критичной, к ней привыкли наши постоянные пользователи, а главное – эта ошибка не мешала пользователям выполнять нужные им действия, не влияла на выполнение основных сценариев.

Нет тикета – нет задачи

Я пришла в тестирование зеленым стажером на 20 часов в неделю практически без знаний в этой отрасли, но довольно быстро стала ведущим тестировщиком, потому что начала учиться на своих ошибках.

Задолго до «Лаборатории качества» я работала в интернет-гипермаркете, где основным заказчиком был наш же отдел маркетинга. Как-то мы готовили промо-страницу перед каким-то праздником (8 марта или 23 февраля?) и сильно торопились (как обычно). Мне позвонил начальник отдела маркетинга и на словах объяснил, что именно он хочет видеть на странице, и какие там должны быть функционал и логика. Я сделала пару заметок в блокноте, рассказала разработчикам и своим ребятам-тестировщикам о новой задаче. Разработчики сделали страницу и передали нам. Мы протестировали новый функционал – все было здорово! Однако через пару часов мне снова позвонил начальник отдела маркетинга: он был очень недоволен, потому что мы, по его словам, «реализовали совершенно не то, что нужно, совсем не то, что он просил». Более того, он заявил, что я «единолично решила и сделала по-своему». Было обидно. Очень.

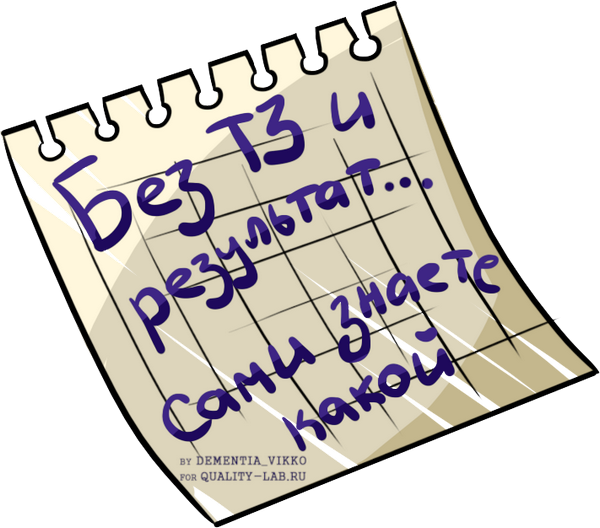

После этого случая я дала себе обещание не брать в работу задачи, которые не задокументированы хотя бы в каком-либо виде. В информационном мире незадокументированной задачи просто не существует – а значит, мы, тестировщики, не сможем доказать, что сделали все правильно.

Правильным решением в данной ситуации было бы написание технического задания, но из-за особенностей заказчика и срочности задачи такой возможности не было. Как же можно было решить эту проблему? Довольно просто – с помощью ЧТЗ или даже банального макета, согласованного и подписанного на уровне начальника отдела маркетинга. Таким образом, ваша спина будет прикрытой, а реализация – полной и достоверной.

Всегда сохраняй ясность или сохраняй ясно

Спустя несколько лет я работала уже в другой компании, и мы с ребятами из моей проектной команды получили на тестирование технически сложное ПО: много интеграции, куча связанных таблиц, небанальная бизнес-логика. Ребята тестировали интеграцию и делали запросы в базу данных, брали за основу хранимые процедуры для того, чтобы применять свои данные в запросах. Все запросы были выданы команде аналитиками продукта, а ребята сохранили их (запросы) под какими-то странными названиями наподобие «1» и «2». К слову, нам вообще запрещалось использовать любые команды, кроме «select» (выборка данных из таблиц).

Сразу хочу отметить, что в данной ситуации это был мой недосмотр как руководителя: ну, что это за названия?! Позже, конечно, мы провели беседу с командой: с тех пор все, с чем мы работаем, сохраняется под понятными и простыми именами.

Так вот, все было хорошо до определенного момента. В день X (будем называть его так) девочка из команды как раз занималась тестированием интеграции, делала один и тот же запрос несколько раз, копировала данные, что-то искала и т.д. Был пятничный вечер, близилось окончание трудовой недели, и голова уже слабо соображала. Мария (девушка из команды) открыла свой, как она думала, рабочий запрос (а 90% этого запроса было идентично хранимой процедуре), отредактировала его и при помощи горячих клавиш запустила…. К сожалению, ей только показалось, что она открыла именно свой запрос: на самом деле это была сама хранимая процедура, которую трогать было нельзя.. (упс). В итоге одна из директорий базы данных пропала совсем, а на ее восстановление ушло около недели. Меня с ребятами спасло лишь то, что база была тестовая, и, слава Богу, мы смогли восстановить данные.

Да, мы ошиблись, но что можно вынести из этого опыта? Чему стоит научиться на примере этой истории? Конечно, во-первых, делать бэкапы! А во-вторых, всегда сохранять ясность в голове и сохранять под ясными названиями сущности, с которыми вы работаете! Но что делать, если бэкапы очень объемные, и на сервере постоянно заканчивается место? Тут следует на уровне администратора баз установить запрет на использование хранимых процедур без определенного набора пользовательских прав; права же нужно выдавать с умом.

То, к чему вы привыкли, может отличаться от того, с чем вам нужно работать

С тестированием сложного программного продукта, о котором я рассказывала выше, связана еще одна история. В рамках тестирования интеграции команде нужно было передавать некоторые сущности из старого ПО в наше новое, и с этой передачей, конечно, было много заморочек. Старое ПО принимало и понимало только айдишники сущностей, а новое – и айдишники, и внешние номера. Для предотвращения путаницы мы решили написать инструкцию, в которой бы пошагово объяснялось, что и откуда брать и каким образом передавать. Инструкция вышла довольно простая, но объемная. Опробовали – всем все было ясно.

Но в один прекрасный солнечный день сотрудников, которые всегда занимались интеграцией, не оказалось на месте, и передавать сущности пришлось другому специалисту. Он внимательно изучил инструкцию и стал пробовать. Неожиданно ничего не получилось ни в первый, ни во второй раз. Мы проверили настройки конвертора, корректность синтаксиса, доступность баз, доступность старого и нового ПО. Все было в порядке, все работало в штатном режиме. Но передача вновь и вновь не срабатывала. Оказалось, что все дело было в ошибке сотрудника, который привык работать с номерами сущностей, а не с их айдишниками, и пытался передать именно номера, хотя в инструкции было написано про айдишники.

После этого случая мы сделали сотрудников взаимозаменяемыми – провели обучение в команде с целью внесения ясности в понимание того, какое ПО какие сущности принимает. Теперь каждый мог заниматься интеграцией и отличать айдишники от внешних номеров. С той поры проблем с интеграцией больше не возникало.

Заключение

Людей, которые не совершают ошибок, не существует. Наша с вами индустрия построена на ошибках: они повсюду, они нас окружают, мы на них учимся и растем. Не нужно бояться совершить ошибку (особенно если вы забэкапились) – они дают нам колоссальный опыт и знания, позволяя учесть их и не повторять в будущем!

Со школьных времен многие верят установке «Ошибка — это плохо». Однако именно их исправление способствует развитию. Особую роль в этом процессе играет наставник — он, не давая готовых ответов и указывая направление, позволяет ученику самостоятельно решить проблему. Т&Р вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс.Практикум рассказывают, почему ошибка — не демотивирующий барьер, а сигнал для изменений, и объясняют, как правильно работать над ошибками в обучении, чтобы впоследствии не совершать их на работе.

Как наставник помогает исправить ошибки

В своем исследовании Learning from Errors профессор департамента психологии Колумбийского университета в Нью-Йорке Джаннет Меткал утверждает, что студентам и их преподавателям важно концентрироваться на ошибках, разбирать в процессе работы и не игнорировать их. Однако эффект напрямую зависит от того, как именно преподаватель дает обратную связь. Недостаточно просто отметить, что ученик был неправ, и заменить его ответ на верный. Меткал также проанализировала, в какой именно момент наставник должен указать на ошибку. Вместе с другими психологами Джаннет провела эксперимент, в ходе которого сравнивала состояние студентов, получивших фидбэк в момент совершения ошибки, и тех, кому сообщили об этом спустя время — вплоть до недели. Исследование показало, что студенты и учащиеся старших классов одинаково хорошо справлялись с немедленной и отсроченной обратной связью, тогда как дети помладше — ученики начальных классов — «впитывали« лучше, когда обратная связь была отложенной.

Огромную роль как в исправлении ошибок, так и в процессе обучения в целом играет наставник. Сократ считал, что главная задача учителя — пробудить мощные душевные силы ученика, Платон — что наставники получают власть над умами тех, кого обучают. Ментор, ответственный за своего ученика, должен направлять и пробуждать в нем интерес к обучению в том числе и во время исправления ошибок.

Наставник стремится решить две задачи: не только указать на ошибку студента и привести его к верному ответу, но и сформировать здоровое отношение к подобным неудачам

Страх ошибиться может замедлить процесс обучения, так как он демотивирует. Задача наставника — донести до студента, что ошибки — естественная часть обучения (и жизни), которые необходимо осмыслять, прорабатывать и исправлять.

Психолог из пенсильванского университета Carnegie Mellon Роберт Сиглер, специалист по обучению детей математике, предложил эффективный способ корректирования ошибок. По мнению Сиглера, следует попросить ученика объяснить, как он пришел к этому ответу — неважно, правильному или нет. Такой подход эффективен, потому что в процессе разбора можно сразу избавляться от неправильных идей. Часто ошибки, которые допускают студенты, занимающиеся точными науками, имеют глубокие корни, поэтому важно «найти источник заблуждения, избавиться от него и поощрить правильную концепцию».

Аналогичную стратегию разработали в Яндекс.Практикуме. Логика курса строится следующим образом: первая часть двухнедельного спринта отводится на изучение теории, вторая — на самостоятельный проект. Студент сдает его, получает от код-ревьюера фидбэк, исправляет ошибки и снова отправляет на проверку. Так происходит до тех пор, пока не будут исправлены все критические ошибки. Наставник на всем пути поддерживает, помогает разобраться в теории и направляет. Влад Кяуне, методист веб-факультета в Яндекс.Практикуме, рассказал, по какому принципу у их студентов происходит работа над ошибками:

«Наставник в Яндекс.Практикуме никогда вам не даст такой ответ, который вы можете просто взять, не задумываясь вставить и все заработает. Мы поддерживаем студента морально и помогаем правильно сформулировать свой запрос. После того как вопрос сформулирован, наставник направляет студента, чтобы тот сам смог найти ответ, испытать заслуженное чувство победы и лучше прочувствовать, в чем была проблема. Если резюмировать, наставник делает две вещи: он учит вас правильно формулировать запрос и наталкивает на путь, в конце которого вы сможете найти ответ»

Хотя методы обучения, которые основаны на разборе ошибок, на первый взгляд усложняют образовательный процесс, именно они по итогу оказываются самыми мотивирующими для студентов. Такой подход развивает у ученика навык метапознания (способность думать о своем мышлении) и повышает самоэффективность (веру в реализацию поставленной задачи).

«Если абстрагироваться от эмоций, то ошибки — это такие полезные остановки. Допустим, вы ошиблись. Остановились, посмотрели вокруг, потратили время, иногда очень много, но все-таки разобрались. Тем самым, вы усвоили контекст глубже и шире. Вы теперь больше знаете. Совершая ошибки, вы эмоционально закрепляете новые знания. Поскольку ошибки часто совершаются в типичных местах, у вас возникает добавочная эмоциональная ценность, которая как раз сопрягается с этим типичным местом. В следующий раз, когда вы окажетесь в нем, вы подумаете: „О, а у меня в прошлый раз здесь пригорело“. И, конечно, быстрее найдете решение проблемы. В обучении вы испытываете кайф, когда преодолеваете проблему, такой эндорфиновый выброс. Кажется, что только недавно у вас были страдания, вам указывали на ошибки, а потом — раз, и все получилось», — объясняет он.

Влад Кяуне, методист веб-факультета в Яндекс.Практикуме

Кстати, полезно ошибаться, будучи уверенным в своей правоте. Многочисленные исследования показали, что ученик никогда не забудет правильный ответ, если изначально был убежден в истинности неправильного. Если же ученику дают шанс найти альтернативу, зачастую именно этот ответ оказывается верным.

Нередко ошибки демотивируют студентов и не позволяют учиться дальше. Возникает установка «Я ни на что не способен», ведь вас постоянно поправляют и любой положительный результат достигается только через множество неудачных попыток.

«В случае, когда студент чувствует, что постоянные ошибки его демотивируют и тормозят, мы напоминаем ему про эффект Даннинга — Крюгера, — рассказывает Влад Кяуне. — Суть этой кривой (она применима ко всем областям знаний) следующая.

Когда мы приступаем к изучению чего-либо нового, мы не знаем, как работать в этой области. Нам кажется, что все будет идти как по учебнику. Но в реальной жизни всегда есть неровности. В случае с веб-разработкой, например, часто случается так: вы проходите классный бесплатный курс, на котором рассказывают все: как запрограммировать, сверстать. И вы думаете: „Как же все просто!“ А где-то через пару месяцев все оказываются внизу этой эмоциональной кривой, потому что вдруг обнаруживается, что не все так идеально и легко, как казалось. Просто поначалу вас вели за ручку, показывали, что и как можно сделать, — и все получалось. По мере углубления в знания они становятся сложнее. Наступает момент, когда вы понимаете, что есть много вещей, которые вы не можете решить с ходу — потому что там масса подводных камней. Это демотивирует. Но со временем, как раз через преодоление ошибок, вы начинаете лучше разбираться в предмете и чувствовать себя более уверенно.

Когда мы рассказываем об этой кривой студентам, мы так и говорим: „Смотрите, у вас сейчас все зашибись. Но, по опыту других студентов, через месяц все будет плохо. Будьте к этому готовы“. Когда наступает этот тяжелый момент, мы поддерживаем: „Сейчас вам сложно, и мы понимаем, что вы чувствуете. Большее, что вы сейчас можете сделать — это не раскиснуть и продолжить разбираться. Через два месяца в среднем студентам становится проще. Мы рядом и готовы помочь“. В целом, эта кривая помогает студентам осознать, что то, что они проживают это нормально — все через это проходили».

Исследование старшего научного сотрудника Rotman Research Institute Николь Андерсон говорит, что самый полезный случай — тот, когда ошибочный ответ студента близок к правильному. «В ходе исследования мы обнаружили доказательства того, что ошибки, которые можно назвать как „почти ошибочные“, помогают человеку лучше усвоить информацию, чем если бы ошибок не было вообще, — поясняет Андерсон. — Такие типы ошибок служат ступеньками к запоминанию правильного ответа. Однако если допущенная оплошность никак не обоснована студентом и сделана наобум, то, разумеется, никакой пользы для его обучения она не несет».

«Учеба похожа на греблю против течения. Стоит только прекратить грести, и тебя сносит назад», — пишет Хеннинг Бекк в своей книге «Ошибаться полезно! Почему несовершенство мозга является нашим преимуществом», в которой говорится о том, что происходит за кулисами «ошибочных» мыслительных структур мозга.

Человека определяет не ошибка, а реакция на ошибку. В Яндекс.Практикуме наставники помогают студентам менять отношение к ошибкам. Они учат инвестировать в правильную реакцию на них: признаться, что ошибка есть и спокойно начать ее исследовать. Этот подход можно использовать не только в процессе обучения, но и на работе и в жизни.

Инструкция: как работать над ошибками

Признайте: вы ошиблись

Собственную неправоту для начала необходимо признать и не пытаться игнорировать ошибку, даже если она не имеет серьезных последствий. В противном случае вы не сможете двигаться дальше.

Локализуйте проблему

У вас есть общая проблема: например, программа не работает. Необходимо определить, какая часть общей системы дала сбой, и анализировать уже конкретный участок возникшей проблемы.

Сформулируйте, в чем конкретно заключается ваша ошибка

Опишите проблему максимально подробно, прежде чем начать искать пути ее решения. «Программа не загружается» — абстрактная формулировка, «В течение 5 минут происходит загрузка заставки и появляется предупреждение N» — более точное обозначение.

Найдите корень проблемы

Вы выделили определенный участок проблемы и уже в нем стараетесь найти корень проблемы. Можно поэтапно вспомнить, как вы выстраивали свою работу и на каком этапе возникали затруднения. Используйте дедуктивный метод: разберите механизм, в котором возникла проблема, на части и просмотрите каждую из них, выстраивая причинно-следственные связи.

Обратитесь за помощью

Не бойтесь консультироваться с наставниками, старшими студентами, коллегами. Помните: как правило, вы не первый, кто совершил эту ошибку, и другой человек может подтолкнуть вас к решению проблемы. Если после поисков у вас возникло несколько вариантов решения, выберите наиболее оптимальный методом исключения.

Зафиксируйте и проанализируйте

Когда вы нашли правильный ответ (возможно, с 10-й попытки), проанализируйте не только его, но и то, как вы к нему пришли. Заново выстройте путь «ошибка — ее решение» и найдите наиболее опасные участки, в которых чаще всего возникает проблема.

Сделайте выводы

Ответьте себе на вопросы:

-

Чему я научился благодаря этой ошибке?

-

В чем была ее причина?

-

Как предотвратить эту ошибку?

Никто не любит делать ошибки. Несмотря на это, все мы их совершаем. Когда мы совершаем ошибку, это часто кажется опасным. Мы чувствуем себя уязвимыми, невежественными, кажется, что всё идёт не по плану. Попытка устранить ошибку может даже усугубить ситуацию. Мир постоянно меняется, и по мере того, как меняются вещи, случаются ошибки. Вместо того чтобы впадать в депрессию, легче учиться на совершённых ошибках.

Итак, вашему вниманию Топ-10 вещей, которым вы можете научиться, совершая ошибки.

10. Поиск баланса в жизни

К слову сказать, дефект содержался и в четырех предыдущих версиях продукта и не слишком-то мешал пользователям, но я, молодой борец за качество программных продуктов, не могла допустить, чтобы и в пятый раз эти баги остались нетронутыми.

Хорошо, что мы не горели по срокам, и мне простили мою «маленькую революцию» (проблемы с версткой были исправлены за 20 минут, и на продакшн поставили хороший релиз). Счастью моему не было предела, и я искренне не могла понять, почему меня попросили больше так не делать: я ведь не пустила баг на продакшн! Лишь спустя какое-то время я все поняла и стала вспоминать этот опыт с улыбкой.

Большинство статей, посвященных тестированию и около-тестированию, – это так называемые истории успеха. Люди редко рассказывают про свои неудачи. Моя статья как раз и будет посвящена истории моих собственных ошибок и ошибок ребят из моих проектных команд, а также науке, извлеченной нами из этих неприятных ситуаций.

Возвратимся к истории о блокированном релизе. Уже позже, став тест-менеджером, я научилась правильно расставлять приоритеты ошибок. Да, ошибка верстки (особенно на «морде сайта») – это неприятно, но эта ошибка не была критичной, к ней привыкли наши постоянные пользователи, а главное – эта ошибка не мешала пользователям выполнять нужные им действия, не влияла на выполнение основных сценариев.

Нет тикета – нет задачи

Я пришла в тестирование зеленым стажером на 20 часов в неделю практически без знаний в этой отрасли, но довольно быстро стала ведущим тестировщиком, потому что начала учиться на своих ошибках.

Задолго до «Лаборатории качества» я работала в интернет-гипермаркете, где основным заказчиком был наш же отдел маркетинга. Как-то мы готовили промо-страницу перед каким-то праздником (8 марта или 23 февраля?) и сильно торопились (как обычно). Мне позвонил начальник отдела маркетинга и на словах объяснил, что именно он хочет видеть на странице, и какие там должны быть функционал и логика. Я сделала пару заметок в блокноте, рассказала разработчикам и своим ребятам-тестировщикам о новой задаче. Разработчики сделали страницу и передали нам. Мы протестировали новый функционал – все было здорово! Однако через пару часов мне снова позвонил начальник отдела маркетинга: он был очень недоволен, потому что мы, по его словам, «реализовали совершенно не то, что нужно, совсем не то, что он просил». Более того, он заявил, что я «единолично решила и сделала по-своему». Было обидно. Очень.

После этого случая я дала себе обещание не брать в работу задачи, которые не задокументированы хотя бы в каком-либо виде. В информационном мире незадокументированной задачи просто не существует – а значит, мы, тестировщики, не сможем доказать, что сделали все правильно.

Правильным решением в данной ситуации было бы написание технического задания, но из-за особенностей заказчика и срочности задачи такой возможности не было. Как же можно было решить эту проблему? Довольно просто – с помощью ЧТЗ или даже банального макета, согласованного и подписанного на уровне начальника отдела маркетинга. Таким образом, ваша спина будет прикрытой, а реализация – полной и достоверной.

Всегда сохраняй ясность или сохраняй ясно

Спустя несколько лет я работала уже в другой компании, и мы с ребятами из моей проектной команды получили на тестирование технически сложное ПО: много интеграции, куча связанных таблиц, небанальная бизнес-логика. Ребята тестировали интеграцию и делали запросы в базу данных, брали за основу хранимые процедуры для того, чтобы применять свои данные в запросах. Все запросы были выданы команде аналитиками продукта, а ребята сохранили их (запросы) под какими-то странными названиями наподобие «1» и «2». К слову, нам вообще запрещалось использовать любые команды, кроме «select» (выборка данных из таблиц).

Сразу хочу отметить, что в данной ситуации это был мой недосмотр как руководителя: ну, что это за названия?! Позже, конечно, мы провели беседу с командой: с тех пор все, с чем мы работаем, сохраняется под понятными и простыми именами.

Так вот, все было хорошо до определенного момента. В день X (будем называть его так) девочка из команды как раз занималась тестированием интеграции, делала один и тот же запрос несколько раз, копировала данные, что-то искала и т.д. Был пятничный вечер, близилось окончание трудовой недели, и голова уже слабо соображала. Мария (девушка из команды) открыла свой, как она думала, рабочий запрос (а 90% этого запроса было идентично хранимой процедуре), отредактировала его и при помощи горячих клавиш запустила…. К сожалению, ей только показалось, что она открыла именно свой запрос: на самом деле это была сама хранимая процедура, которую трогать было нельзя.. (упс). В итоге одна из директорий базы данных пропала совсем, а на ее восстановление ушло около недели. Меня с ребятами спасло лишь то, что база была тестовая, и, слава Богу, мы смогли восстановить данные.

Да, мы ошиблись, но что можно вынести из этого опыта? Чему стоит научиться на примере этой истории? Конечно, во-первых, делать бэкапы! А во-вторых, всегда сохранять ясность в голове и сохранять под ясными названиями сущности, с которыми вы работаете! Но что делать, если бэкапы очень объемные, и на сервере постоянно заканчивается место? Тут следует на уровне администратора баз установить запрет на использование хранимых процедур без определенного набора пользовательских прав; права же нужно выдавать с умом.

То, к чему вы привыкли, может отличаться от того, с чем вам нужно работать

С тестированием сложного программного продукта, о котором я рассказывала выше, связана еще одна история. В рамках тестирования интеграции команде нужно было передавать некоторые сущности из старого ПО в наше новое, и с этой передачей, конечно, было много заморочек. Старое ПО принимало и понимало только айдишники сущностей, а новое – и айдишники, и внешние номера. Для предотвращения путаницы мы решили написать инструкцию, в которой бы пошагово объяснялось, что и откуда брать и каким образом передавать. Инструкция вышла довольно простая, но объемная. Опробовали – всем все было ясно.

Но в один прекрасный солнечный день сотрудников, которые всегда занимались интеграцией, не оказалось на месте, и передавать сущности пришлось другому специалисту. Он внимательно изучил инструкцию и стал пробовать. Неожиданно ничего не получилось ни в первый, ни во второй раз. Мы проверили настройки конвертора, корректность синтаксиса, доступность баз, доступность старого и нового ПО. Все было в порядке, все работало в штатном режиме. Но передача вновь и вновь не срабатывала. Оказалось, что все дело было в ошибке сотрудника, который привык работать с номерами сущностей, а не с их айдишниками, и пытался передать именно номера, хотя в инструкции было написано про айдишники.

После этого случая мы сделали сотрудников взаимозаменяемыми – провели обучение в команде с целью внесения ясности в понимание того, какое ПО какие сущности принимает. Теперь каждый мог заниматься интеграцией и отличать айдишники от внешних номеров. С той поры проблем с интеграцией больше не возникало.

Заключение

Людей, которые не совершают ошибок, не существует. Наша с вами индустрия построена на ошибках: они повсюду, они нас окружают, мы на них учимся и растем. Не нужно бояться совершить ошибку (особенно если вы забэкапились) – они дают нам колоссальный опыт и знания, позволяя учесть их и не повторять в будущем!

Со школьных времен многие верят установке «Ошибка — это плохо». Однако именно их исправление способствует развитию. Особую роль в этом процессе играет наставник — он, не давая готовых ответов и указывая направление, позволяет ученику самостоятельно решить проблему. Т&Р вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс.Практикум рассказывают, почему ошибка — не демотивирующий барьер, а сигнал для изменений, и объясняют, как правильно работать над ошибками в обучении, чтобы впоследствии не совершать их на работе.

Как наставник помогает исправить ошибки

В своем исследовании Learning from Errors профессор департамента психологии Колумбийского университета в Нью-Йорке Джаннет Меткал утверждает, что студентам и их преподавателям важно концентрироваться на ошибках, разбирать в процессе работы и не игнорировать их. Однако эффект напрямую зависит от того, как именно преподаватель дает обратную связь. Недостаточно просто отметить, что ученик был неправ, и заменить его ответ на верный. Меткал также проанализировала, в какой именно момент наставник должен указать на ошибку. Вместе с другими психологами Джаннет провела эксперимент, в ходе которого сравнивала состояние студентов, получивших фидбэк в момент совершения ошибки, и тех, кому сообщили об этом спустя время — вплоть до недели. Исследование показало, что студенты и учащиеся старших классов одинаково хорошо справлялись с немедленной и отсроченной обратной связью, тогда как дети помладше — ученики начальных классов — «впитывали« лучше, когда обратная связь была отложенной.

Огромную роль как в исправлении ошибок, так и в процессе обучения в целом играет наставник. Сократ считал, что главная задача учителя — пробудить мощные душевные силы ученика, Платон — что наставники получают власть над умами тех, кого обучают. Ментор, ответственный за своего ученика, должен направлять и пробуждать в нем интерес к обучению в том числе и во время исправления ошибок.

Наставник стремится решить две задачи: не только указать на ошибку студента и привести его к верному ответу, но и сформировать здоровое отношение к подобным неудачам

Страх ошибиться может замедлить процесс обучения, так как он демотивирует. Задача наставника — донести до студента, что ошибки — естественная часть обучения (и жизни), которые необходимо осмыслять, прорабатывать и исправлять.

Психолог из пенсильванского университета Carnegie Mellon Роберт Сиглер, специалист по обучению детей математике, предложил эффективный способ корректирования ошибок. По мнению Сиглера, следует попросить ученика объяснить, как он пришел к этому ответу — неважно, правильному или нет. Такой подход эффективен, потому что в процессе разбора можно сразу избавляться от неправильных идей. Часто ошибки, которые допускают студенты, занимающиеся точными науками, имеют глубокие корни, поэтому важно «найти источник заблуждения, избавиться от него и поощрить правильную концепцию».

Аналогичную стратегию разработали в Яндекс.Практикуме. Логика курса строится следующим образом: первая часть двухнедельного спринта отводится на изучение теории, вторая — на самостоятельный проект. Студент сдает его, получает от код-ревьюера фидбэк, исправляет ошибки и снова отправляет на проверку. Так происходит до тех пор, пока не будут исправлены все критические ошибки. Наставник на всем пути поддерживает, помогает разобраться в теории и направляет. Влад Кяуне, методист веб-факультета в Яндекс.Практикуме, рассказал, по какому принципу у их студентов происходит работа над ошибками:

«Наставник в Яндекс.Практикуме никогда вам не даст такой ответ, который вы можете просто взять, не задумываясь вставить и все заработает. Мы поддерживаем студента морально и помогаем правильно сформулировать свой запрос. После того как вопрос сформулирован, наставник направляет студента, чтобы тот сам смог найти ответ, испытать заслуженное чувство победы и лучше прочувствовать, в чем была проблема. Если резюмировать, наставник делает две вещи: он учит вас правильно формулировать запрос и наталкивает на путь, в конце которого вы сможете найти ответ»

Хотя методы обучения, которые основаны на разборе ошибок, на первый взгляд усложняют образовательный процесс, именно они по итогу оказываются самыми мотивирующими для студентов. Такой подход развивает у ученика навык метапознания (способность думать о своем мышлении) и повышает самоэффективность (веру в реализацию поставленной задачи).

«Если абстрагироваться от эмоций, то ошибки — это такие полезные остановки. Допустим, вы ошиблись. Остановились, посмотрели вокруг, потратили время, иногда очень много, но все-таки разобрались. Тем самым, вы усвоили контекст глубже и шире. Вы теперь больше знаете. Совершая ошибки, вы эмоционально закрепляете новые знания. Поскольку ошибки часто совершаются в типичных местах, у вас возникает добавочная эмоциональная ценность, которая как раз сопрягается с этим типичным местом. В следующий раз, когда вы окажетесь в нем, вы подумаете: „О, а у меня в прошлый раз здесь пригорело“. И, конечно, быстрее найдете решение проблемы. В обучении вы испытываете кайф, когда преодолеваете проблему, такой эндорфиновый выброс. Кажется, что только недавно у вас были страдания, вам указывали на ошибки, а потом — раз, и все получилось», — объясняет он.

Влад Кяуне, методист веб-факультета в Яндекс.Практикуме

Кстати, полезно ошибаться, будучи уверенным в своей правоте. Многочисленные исследования показали, что ученик никогда не забудет правильный ответ, если изначально был убежден в истинности неправильного. Если же ученику дают шанс найти альтернативу, зачастую именно этот ответ оказывается верным.

Нередко ошибки демотивируют студентов и не позволяют учиться дальше. Возникает установка «Я ни на что не способен», ведь вас постоянно поправляют и любой положительный результат достигается только через множество неудачных попыток.

«В случае, когда студент чувствует, что постоянные ошибки его демотивируют и тормозят, мы напоминаем ему про эффект Даннинга — Крюгера, — рассказывает Влад Кяуне. — Суть этой кривой (она применима ко всем областям знаний) следующая.

Когда мы приступаем к изучению чего-либо нового, мы не знаем, как работать в этой области. Нам кажется, что все будет идти как по учебнику. Но в реальной жизни всегда есть неровности. В случае с веб-разработкой, например, часто случается так: вы проходите классный бесплатный курс, на котором рассказывают все: как запрограммировать, сверстать. И вы думаете: „Как же все просто!“ А где-то через пару месяцев все оказываются внизу этой эмоциональной кривой, потому что вдруг обнаруживается, что не все так идеально и легко, как казалось. Просто поначалу вас вели за ручку, показывали, что и как можно сделать, — и все получалось. По мере углубления в знания они становятся сложнее. Наступает момент, когда вы понимаете, что есть много вещей, которые вы не можете решить с ходу — потому что там масса подводных камней. Это демотивирует. Но со временем, как раз через преодоление ошибок, вы начинаете лучше разбираться в предмете и чувствовать себя более уверенно.

Когда мы рассказываем об этой кривой студентам, мы так и говорим: „Смотрите, у вас сейчас все зашибись. Но, по опыту других студентов, через месяц все будет плохо. Будьте к этому готовы“. Когда наступает этот тяжелый момент, мы поддерживаем: „Сейчас вам сложно, и мы понимаем, что вы чувствуете. Большее, что вы сейчас можете сделать — это не раскиснуть и продолжить разбираться. Через два месяца в среднем студентам становится проще. Мы рядом и готовы помочь“. В целом, эта кривая помогает студентам осознать, что то, что они проживают это нормально — все через это проходили».

Исследование старшего научного сотрудника Rotman Research Institute Николь Андерсон говорит, что самый полезный случай — тот, когда ошибочный ответ студента близок к правильному. «В ходе исследования мы обнаружили доказательства того, что ошибки, которые можно назвать как „почти ошибочные“, помогают человеку лучше усвоить информацию, чем если бы ошибок не было вообще, — поясняет Андерсон. — Такие типы ошибок служат ступеньками к запоминанию правильного ответа. Однако если допущенная оплошность никак не обоснована студентом и сделана наобум, то, разумеется, никакой пользы для его обучения она не несет».

«Учеба похожа на греблю против течения. Стоит только прекратить грести, и тебя сносит назад», — пишет Хеннинг Бекк в своей книге «Ошибаться полезно! Почему несовершенство мозга является нашим преимуществом», в которой говорится о том, что происходит за кулисами «ошибочных» мыслительных структур мозга.

Человека определяет не ошибка, а реакция на ошибку. В Яндекс.Практикуме наставники помогают студентам менять отношение к ошибкам. Они учат инвестировать в правильную реакцию на них: признаться, что ошибка есть и спокойно начать ее исследовать. Этот подход можно использовать не только в процессе обучения, но и на работе и в жизни.

Инструкция: как работать над ошибками

Признайте: вы ошиблись

Собственную неправоту для начала необходимо признать и не пытаться игнорировать ошибку, даже если она не имеет серьезных последствий. В противном случае вы не сможете двигаться дальше.

Локализуйте проблему

У вас есть общая проблема: например, программа не работает. Необходимо определить, какая часть общей системы дала сбой, и анализировать уже конкретный участок возникшей проблемы.

Сформулируйте, в чем конкретно заключается ваша ошибка

Опишите проблему максимально подробно, прежде чем начать искать пути ее решения. «Программа не загружается» — абстрактная формулировка, «В течение 5 минут происходит загрузка заставки и появляется предупреждение N» — более точное обозначение.

Найдите корень проблемы

Вы выделили определенный участок проблемы и уже в нем стараетесь найти корень проблемы. Можно поэтапно вспомнить, как вы выстраивали свою работу и на каком этапе возникали затруднения. Используйте дедуктивный метод: разберите механизм, в котором возникла проблема, на части и просмотрите каждую из них, выстраивая причинно-следственные связи.

Обратитесь за помощью

Не бойтесь консультироваться с наставниками, старшими студентами, коллегами. Помните: как правило, вы не первый, кто совершил эту ошибку, и другой человек может подтолкнуть вас к решению проблемы. Если после поисков у вас возникло несколько вариантов решения, выберите наиболее оптимальный методом исключения.

Зафиксируйте и проанализируйте

Когда вы нашли правильный ответ (возможно, с 10-й попытки), проанализируйте не только его, но и то, как вы к нему пришли. Заново выстройте путь «ошибка — ее решение» и найдите наиболее опасные участки, в которых чаще всего возникает проблема.

Сделайте выводы

Ответьте себе на вопросы:

-

Чему я научился благодаря этой ошибке?

-

В чем была ее причина?

-

Как предотвратить эту ошибку?

Никто не любит делать ошибки. Несмотря на это, все мы их совершаем. Когда мы совершаем ошибку, это часто кажется опасным. Мы чувствуем себя уязвимыми, невежественными, кажется, что всё идёт не по плану. Попытка устранить ошибку может даже усугубить ситуацию. Мир постоянно меняется, и по мере того, как меняются вещи, случаются ошибки. Вместо того чтобы впадать в депрессию, легче учиться на совершённых ошибках.

Итак, вашему вниманию Топ-10 вещей, которым вы можете научиться, совершая ошибки.

10. Поиск баланса в жизни

Ошибка – хороший повод, чтобы оглянуться назад и поглядеть, где «точка равновесия» в нашей жизни. Она может возникнуть в связи с нарушением баланса в жизни либо при наличии причины, которая может нарушить равновесие в жизни. Задумайтесь, как вы можете найти баланс в жизни после совершения ошибки

9. Ошибки помогают нам стремиться к лучшему

Часто ошибки могут выявить лучшее в людях. Они могут помочь нам в стремлении работать и делать лучше. Люди ищут разные способы для предотвращения повторной ошибки. Многие обнаруживают, что готовы также усердно работать, чтобы исправить ошибку, которую они совершили.

8. Эмпатия

Ошибки учат нас быть смиренными, сострадательными и прощающими. Иногда, когда жизнь становится настолько насыщенной, мы забываем, каково это быть более сострадательным к себе и к другим. Ошибка – неплохой повод, чтобы поразмыслить о том, как можно стать более сострадательным и понимающим других. Никто не совершенен, и люди будут совершать ошибки по отношению к вам, как вы – по отношению к ним. Это один из тех случаев, когда лучше всего простить и забыть, быть сострадательным к ним.

7. Не забывайте о достигнутом прогрессе

Некоторые люди настолько зацикливаются на своих ошибках, что просто забывают о достигнутом прогрессе. Признавайте свои ошибки. Старайтесь развиваться и учиться на них, чтобы таким образом вы могли продолжать прогрессировать, ведь это необходимо для развития в жизни. Попросите кого-нибудь помочь вам стать ответственным. Находите новые способы преодолевать ошибки.

6. Анализируйте свои ошибки

Проанализируйте совершённые ошибки, вместо того, чтобы просто отбросить их в сторону. Игнорирование своих ошибок может привести к их повторному совершению. Поймите, в первую очередь, почему была сделана ошибка и почему решение было плохим. Попытайтесь найти в себе то самое слабое место, чтобы помочь себе не ошибаться снова. Требуется большая смелость для признания просчёта. Гордитесь собой, если признали свою ошибку. И помните: анализ – это не просто находить и смотреть на свои ошибки; анализ – это исследовать их, чтобы копнуть глубже и глянуть, чему можно научиться.

5. Ошибки помогают нам найти свой «темп жизни»

В наше время все движется с огромной скоростью. Порой мы обнаруживаем, что не в состоянии идти в ногу даже с самим собой. Мы всегда работаем и стараемся делать все быстро, а в таком случае ошибка обязательно произойдет. Настало время, чтобы попытаться выяснить, как можно настроить свой темп так, чтобы не делать просчётов. Это может быть режим дня: ложитесь спать раньше, чтобы просыпаться раньше. Это может быть даже просто увеличением перерывов между делами. Постоянные гонки и быстрые действия могут вызвать панику. Просто старайтесь делать всё в умеренном темпе, и вы почувствуете себя намного лучше в конце дня.

4. Ошибки помогают нам увидеть наиболее важные вещи

Ошибка может помочь нам увидеть, что имеет значение, а что нет. Анализируя ошибки и причины их возникновения, мы можем узнать много вещей. Если это больше не имеет значения или нельзя извлечь какой-то урок, лучше просто забыть. Нет необходимости оставаться в прошлом и чувствовать себя плохо из-за чего-то незначительного.

3. Не зацикливайтесь на одной ошибке

Не продолжайте корить себя за допущенную ошибку. Даже если вы плывете по течению или думаете, что поступаете правильно, вы можете совершить ошибку. Иногда зацикливание на совершённой ошибке может пагубно сказываться на вашем здоровье и на вашей иммунной системе. Это может привести не высыпанию по ночам. Перестаньте мучить себя из-за ошибки, лучше учитесь на них и радуйтесь новому дню.

2. Ошибки помогают нам увеличить знания

Если мы оглядываемся назад и учимся, растём на своих ошибках, это увеличивает наши знания, может предотвратить дальнейшие оплошности, а также помогает духовному развитию. Мы можем использовать эти знания для помощи другим, чтобы они не совершили ту же ошибку.

1. Ошибки показывают то, что мы могли упустить

Люди чаще всего упускают тот факт, что ошибка может выявить и другие просчёты, которые были упущены. Когда вы выясняете, что произошло и что заставило вас совершить ошибку, мы можем найти другие, которые нужно исправить. Это также помогает вам в развитии. Эти ошибки, возможно, не были совершены вами, но без вашего просчёта они никогда не были бы замечены. Пройдитесь по всему и посмотрите, что заставило вас совершить ошибку, а главное – знайте: всегда есть шанс, что это не ваша вина. Это может быть просто сбой в системе, как это часто случается. Тем не менее, учитесь и развивайтесь.

Вывод

Принять изменения как часть естественного процесса может быть трудно, но это может сделать вас сильнее. Метод проб и ошибок играет большую роль в этих изменениях, и с их совершением вы развиваетесь.

Рекомендуем посмотреть:

Учитесь на своих ошибках с канала Эван Кармайкл. Эксперт даст мотивацию и научит учиться на ошибках на собственном примере.

ТУТ Новости

29.03.2023 06:00

tut-news.ru@yandex.ru

Обновлено: 07.04.2023 03:01

Совершение ошибок является неизбежным. Их допускает каждый в разных обстоятельствах.

Содержание

- Определенность с желаниями

- Навык принимать себя

- Устранение страхов

- Опыт

- Ответственность

Человек может опустить руки, может расстроиться. Но так реагировать будет не совсем оправданно.

Ошибки учат и дарят опыт. В чем он заключается?

Определенность с желаниями

Промахи на то и являются таковыми, что порождают проблемы. Их решение позволит разобраться в себе, понять, так ли хочется чего-то на самом деле.

Если быть внимательным к своем состоянию, то свои желания от чужих отделить удастся.

Навык принимать себя

Он приходит с умением признавать ошибки. Индивид будет видеть в себе разные особенности, будет отмечать, что его любят близкие и друзья таким, какой он есть.

К себе отношение они при этом изменит в лучшую сторону.

Устранение страхов

Им доведется заглянуть в глаза при работе над ошибками. Изначально будет страшно, но постепенно получится найти подход к тому, что так пугало.

Это заставит боязнь стихнуть, не быть такой выраженной.

Опыт

Только пробуя что-то, можно понять, работает оно или нет. После провала человек четко будет знать. Каким образом не следует действовать.

В будущем он застрахует себя от неоправданных поступков.

Ответственность

Само признание промаха является взятием на себя ответственности. Появится осознание, что действия и поступки влияют на жизнь, что к ним нужно относиться серьезно.

Принимать решения в будущем доведется только обдуманно.