Научный редактор

докт. мед. наук, доц. А.Ф. Завалко

Ежедневно в Москве проводятся сотни тысяч лабораторных исследований. В структуре Департамента здравоохранения города Москвы (ДЗМ) насчитывается 235 лабораторий, в которые поступают на анализ пробы из всех городских поликлиник и стационаров. Тысячи врачей получают результаты исследований как в бумажном, так и в электронном виде. В работу Московской лабораторной службы заложена многоступенчатая система контроля качества, практически исключающая вероятность ошибки. Однако зачастую пациенты приходят к выводу, что «в лаборатории что-то перепутали» и «анализы с ошибками». Попробуем разобраться, как анализы москвичей защищены от ошибок и на каком этапе может произойти сбой.

Какой путь проходит каждый анализ

Этап №1 – сбор или взятие биоматериала. К самостоятельно собранному биоматериалу относятся кал, моча и мокрота. Их пациент собирает сам, соблюдая при этом все правила и требования (в противном случае неправильный сбор материала может послужить причиной ошибки в результатах анализов).

Кровь берется у пациента в условиях поликлиники, стационара или на дому лаборантом или медицинской сестрой, при этом соблюдаются определенный порядок и правила, нарушение которых тоже ведет к ошибке в анализе.

Для анализа используется кровь из вены или из пальца. Анализ из венозной крови считается более точным.

Чтобы сдать более сложные биоматериалы, такие как ликвор и выпотную жидкость, пациент должен на короткий срок поступить в стационар.

Этап №2 – транспортировка. Только некоторые, самые простые анализы выполняются в лабораториях при поликлиниках. Большинство же взятых на анализ биоматериалов отправляются в окружные лаборатории.

Этап №3 – анализ. Пробы исследуются на специальных анализаторах, результаты готовы чаще всего в течение 24 часов после доставки проб

в лабораторию (за исключением особых трудоемких анализов, подготовка результатов которых может занять 10–14 суток).

Этап № 4 – получение результатов лечащим врачом (в

бумажной или электронной форме). В первом случае результаты на бумажном носителе привозят в поликлинику, где их отдают врачу, назначившему исследование, во втором – после подписания полученных результатов в лаборатории он автоматически поступают в электронную карту пациента и становятся доступны для просмотра любым врачом. На 2022 год информатизация клинико-лабораторной службы в большей части завершена, поэтому большинство заключений поступает в электронную медицинскую карту пациента и в ЕМИАС, где они становятся доступны для врача.

Полученные результаты анализов врач использует для подтверждения диагноза и назначения пациенту лечения.

Этап №5 – пациент на приеме у врача может ознакомиться с результатами исследования и получить надлежащую помощь. Пациент также может ознакомиться с результатами исследования в своей электронной медицинской карте через портал mos.ru и затем получить назначения врача.

Итак, отследив путь проб, которые собираются для анализа, мы можем сказать: вероятность ошибки есть на каждом из этапов.

Как исследование вашего биоматериала защищено от возможных ошибок

Лабораторный этап исследования – самый защищенный от ошибок. При доставке биоматериала они принимаются специалистом лаборатории (биоматериал может быть не принят, если лаборант заметит нарушение правил маркировки, транспортировки и т.д.). Затем биоматериал оказывается в ведении специалиста, который проверяет работу аппаратуры, контролирует автоматизированные процессы и, в целом, почти не прикасается к пробиркам.

В клинико-диагностических лабораториях системы ДЗМ действует отработанная система контроля качества и исключения ошибок. Анализ проб проводится только при помощи автоматических высокотехнологичных анализаторов, которые проходят систематическую проверку, – в начале каждого рабочего дня и перед каждой загрузкой приборов. Все реагенты и расходные материалы проверятся анализатором на пригодность к работе. При наличии малейшего подозрения на ошибку анализатор останавливает работу.

Всю информацию анализатор передает в базу данных лабораторной информационной системы. Если, несмотря на все меры предосторожности, специалист лаборатории замечает в базе сомнительные результаты, он проводит повторный анализ имеющейся пробы.

На каком этапе возможны ошибки

Согласно статистике, в настоящее время не менее 65 % всех ошибок, связанных с лабораторными исследованиями, происходит на долабораторном этапе. Какими они бывают?

-

Пациент не был надлежащим образом подготовлен к сдаче биоматериала. Например, курил, не соблюдал диету, сдавал кровь не натощак и т. д. Все эти условия отражаются на результатах исследования.

-

Погрешности сбора и хранения биоматериала. Например: немедицинский контейнер, нестерильная тара (для определенных анализов, например, бактериальный посев), слишком длительная транспортировка, неверный температурный режим в холодильнике, где хранились пробы, нарушения условий при перевозке и т. д.

-

Была допущена ошибка при оформлении проб или сопроводительных бумаг. Например: несоответствие номера пробы и номера направления, фамилии на пробе и на направлении, опечатка в фамилии, отсутствие фамилии врача или неточное указание медицинской организации, в которую следует доставить результаты, несовпадение номера страхового полиса с фамилией пациента и т. д.

Точность и педантичность при оформлении проб и документов для проведения исследования – задача сотрудников медицинской организации, которая заказывает анализ.

Что обычно настораживает пациента

Разница в результатах. Например, вы сдали анализы вчера и сегодня, и в показателях есть разница. Или – вы сдали биоматериал в городской лаборатории и в коммерческой лаборатории, и результаты снова разнятся.

Подобные отличия не говорят об ошибке: человеческий организм – это живая система, в ней постоянно происходят изменения. Если пациент болен – заболевание развивается, меняется состав крови.

Лабораторный показатель не должен быть стабилен даже в течение дня, не говоря уже о разнице в 1–2 дня. Лаборатории тоже не работают одинаково: разные приборы, разные реагенты, разные технологии выполнения одних и тех же тестов, у всех свой протокол, поэтому результаты анализов в разных лабораториях отличаются в рамках допустимого значения.

Как сократить вероятность ошибки в лабораторных исследованиях:

Внимательно отнеситесь к правилам подготовки к анализу, соблюдайте все предписания.

-

Правильно собирайте биоматериал, используйте только специальные медицинские контейнеры (при назначении определенных анализов – только стерильные).

-

Если вам выдали направление в бумажном виде, тщательно проверяйте записи на анализ: как написаны ваша фамилия и имя, возраст, номер страхового полиса. Эти ошибки в настоящий момент тоже встречаются редко, однако не лишним будет проявить бдительность.

-

Если вы сдаете повторный анализ в частной лаборатории, учтите, что точное совпадение результатов – скорее неадекватная ситуация. Хороший результат работы обеих лабораторий – небольшие отклонения в рамках допустимого диапазона значений.

-

Не пытайтесь самостоятельно прочесть результат анализа. Если у врача будут трудности с интерпретацией результатов, он всегда может обратиться за консультацией к специалисту лаборатории. Диагноз может поставить только ваш лечащий врач.

-

Никогда не просите медицинского работника трактовать результаты анализа по телефону или поставить диагноз только по одному результату анализа: это просто невозможно.

Следует помнить, что на основании анализов выставлять диагноз неверно! Клинический диагноз выставляется врачом с опорой на клинику, результаты инструментальных исследований и результаты лабораторных исследований.

Никогда не ставьте себе сами диагнозы, не пытайтесь делать выводы только по результатам лабораторных заключений. Позвольте врачу сделать свое дело и диагностировать заболевание в соответствии со всеми принятыми правилами.

Будьте здоровы!

Список литературы:

-

Ибрагимова Э.И., Аимбетова Г.Е., Байсугурова В.Ю. [и др.]. Ошибки в лабораторной медицине: обзор литературы // Наука о жизни и здоровье. 2020. № 1. С. 103–110. DOI:10.24411/1995-5871-2020-10072.

-

Бражникова О.В., Гавеля Н.В., Майкова И.Д. Типичные ошибки на преаналитическом этапе проведения лабораторных исследований // Педиатрия. Приложение к журналу Consilium Medicum. 2017. №. 4. С. 84–90.

Назад

УЗИ диагностика – почему результаты процедуры могут быть недостоверными

Могут ли результаты УЗИ быть неточными, и зависит ли достоверность диагностики от самого пациента? Ультразвуковое исследование считается одним из самых информативных и безопасных методов обследования. Процедуру назначают детям и взрослым, ослабленным больным. По результатам диагностики выставляют диагноз и назначают лечение, поэтому необходимо, чтобы ошибки при проведении исследования были исключены по максимуму.

Типичные причины ошибок при проведении УЗИ

Разработка ультразвуковой диагностики позволила значительно улучшить качество лечения. При помощи ультразвуковых волн патологические изменения можно обнаружить на самой ранней стадии развития и, исходя из результатов, назначить ту терапию, которая предотвратит развитие осложнений.

УЗИ диагностика часто назначается из-за ее безопасности для здоровья и возможности получения данных в течение нескольких минут. Однако не всегда написанное заключение является достоверным. Ошибки в исследовании объясняются самыми разными причинами, к их числу в первую очередь относят:

- Устаревшее оборудование. Старые аппараты выдают далеко не идеально четкое изображение и создают картинку с помехами, это мешает проведению обследования и не позволяет получить достоверные данные о внутренних органах. В итоге врач может не увидеть патологические изменения, камни и те нарушения, которые требуют немедленного хирургического вмешательства;

- Отсутствие у врача необходимых знаний и опыта. УЗИ диагностика считается операторзависимой процедурой. Если врач не владеет основными алгоритмами, не имеет преставлений об особенностях исследования, не повышает своевременно квалификацию, то велика вероятность с его стороны пропустить те моменты, которые являются значимыми для постановки диагноза. Иногда врачебные ошибки объясняются обычной усталостью специалиста.

- Неправильную подготовку. Ультразвуковое обследование органов мочевыделения, брюшной полости и ряда других систем требуют предварительной подготовки. Она может заключаться в соблюдении диеты, в наполнении мочевого пузыря, в отказе от курения на несколько часов. Правила подготовки каждому пациенту должен объяснить врач или медсестра. Если рекомендации больным игнорируются, то изображение может получиться нечетким или недостоверным;

- Неверную информацию со стороны пациента. Например, гинекологическое УЗИ должно приводиться на определенный день менструального цикла. Если женщина даст врачу неверную информацию о сроках цикла, то ему будет трудно правильно оценить видимые при диагностике нарушения.

Может ли УЗИ ошибиться, если пациент скроет информацию о принимаемых препаратах? Это одна из вероятных причин ошибок при проведении ультразвуковой диагностики. Медикаменты могут влиять на скорость кровотока, на перистальтику и иные процессы в организме. Если больной скажет обо всех принимаемых препаратах, то врач функциональной диагностики сможет выполнить процедуру с учетом влияния лекарств на работу внутренних органов.

Как получить достоверные результаты

Часто ли ошибается УЗИ-диагностика, и как сделать так, чтобы результат был достоверным? Это волнует не только пациентов, но и врачей, так как им необходимо выбрать соответствующее патологии лечение. Вероятность ошибок будет минимальной, если диагностику выполнит квалифицированный врач функциональной диагностики на современном оборудовании и с соблюдением протокола процедуры. Лучше всего на УЗИ записываться в частные медицинские центры, так как именно в таких клиниках используются инновационные аппараты, а врачи заинтересованы в оказании качественной помощи клиентам.

Центр «Нейропсихолог» располагает самыми лучшими аппаратами для УЗИ диагностики, а наши врачи имеют достаточный опыт для того, чтобы определить сложные патологии. Записаться на ультразвуковое обследование можно на любое удобное время по телефону.

Разработчик сайтов, журналист, редактор, дизайнер, программист, копирайтер. Стаж работы — 25 лет.

Область интересов: новейшие технологии в медицине, медицинский web-контент, профессиональное фото, видео, web-дизайн.

С появлением ультразвуковой диагностики диагностировать заболевания стало намного проще. Многие болезни, не дающие симптомов на начальных стадиях, отлично определяются с помощью ультразвука.

Но, к сожалению, и при ультразвуковой диагностике также случаются ошибки. Почему же такое происходит и как получить максимально точное описание УЗИ?

Причины, не зависящие от пациента. Выбирайте правильную клинику!

- Плохое качество аппаратуры. Не секрет, что в дешёвых клиниках используются далеко не новые УЗ-аппараты, снабжённые устаревшим программным обеспечением. Изображение, создаваемое такой техникой, далеко не идеально.

- Во время консультации врач может пропустить небольшие патологические очаги, опухоли камни, кисты. В результате больной уходит с УЗИ с уверенностью, что он здоров, а на самом деле в его организме развивается серьёзная болезнь. Поэтому, если врач после УЗИ в участковой поликлинике сказал, что все хорошо, лучше перепровериться у другого специалиста в более солидном медучреждении.

- Отсутствие нужных программ обучения. УЗИ-диагностика, как и другие медицинские отрасли не стоит на месте. Чтобы постоянно быть на плаву, врачам нужно постоянно повышать квалификацию и стажироваться, на что у многих учреждений просто нет денег.

- Отсутствие у персонала должного опыта. Больницы, стараясь снизить стоимость диагностики, принимают на работу вчерашних студентов, практически не имеющих опыта, которым можно платить меньше. Такой молодой специалист, возможно, знает, как выглядят органы в норме, но вряд ли имеет достаточный опыт, чтобы оценить, имеющиеся патологии. Для этого нужно проработать много лет. Кроме того, существуют редкие болезни, и частные случаи заболеваний, распознать которые может только опытный врач УЗист.

- Нарушение протокола УЗИ. Органы принято осматривать в определённой последовательности, что дает возможность выяснить первопричину патологии. Например, при обнаружении узкого места (стеноза) или непонятного расширения в органе врач должен смотреть все близлежащие области, чтобы понять, чем вызвано такое нарушение и к чему оно привело. Однако, некоторые специалисты, особенно молодые, просто констатируют факт патологии, не найдя ее причин. Польза от такой консультации УЗИ весьма сомнительна.

- Усталость врача – такая ситуация возникает сейчас в клиниках, существующих за счёт низких цен и большого количества посетителей. В результате врач в кабинете УЗИ, который вынужден много часов подряд осматривать больных, банально устаёт и может пропустить болезни.

- Неправильный выбор метода УЗИ. Некоторые органы можно осмотреть на УЗИ несколькими способами. Например, рассмотреть женские половые органы женщины можно через брюшную стенку, прямую кишку и половые пути. Однако, пациенток с большим избыточным весом осматривать через переднюю брюшную стенку нецелесообразно, поскольку толстый слой подкожной жировой клетчатки исказит картину. Максимально правильную диагностику в этом случае можно сделать только при трансвагинальном обследовании. Поэтому неправильный подбор методики осмотра приведёт к искажению результатов.

Поэтому, чтобы получить правильное заключение врача УЗИ, нужно выбирать клинику, где установлена современная аппаратура и работают квалифицированные врачи. В этом случае вероятность ошибок гораздо ниже. Нужно обязательно ориентироваться на цену. Дешёвая услуга не может быть качественной.

Если в расшифровке УЗИ, что-то показалось странным и подозрительным, лучше не рисковать и пройти диагностику у другого специалиста.

Ошибки со стороны пациента

- Неправильная подготовка. К сожалению, не все больные придерживаются врачебных рекомендаций по подготовке к процедуре. Недобросовестное соблюдение диеты и употребление продуктов выделяющих газы, искажает картину происходящего в органах брюшной полости. Перед некоторыми видами УЗИ нельзя курить, поэтому даже одна выкуренная сигарета способна повлиять на результат. Если подготовка к УЗИ вызвала вопросы, их нужно задать врачу, направляющему на УЗИ обследование.

- Предоставление неверной информации. Придя на УЗИ матки и яичников, женщина должна знать дату последней менструации, поскольку картина состояния органов репродуктивной сферы напрямую зависит от дня цикла. Если пациентка даст неправильную информацию, врачу будет гораздо сложнее сориентироваться в ситуации.

- Прием препаратов, о которых не было сообщено врачу. Лекарственные средства влияют на работу органов, поэтому принимать их перед УЗИ-диагностикой нельзя. О приеме любых лекарственных средств нужно обязательно сообщить врачу, проводящему диагностику.

Поэтому чтобы врач на УЗИ поставил правильный диагноз, нужно при подготовке к обследованию строго выполнять врачебные рекомендации. Чем лучше подготовлен пациент, тем точнее будет результат УЗИ.

Соблюдая эти несложные правила получить максимально точные данные о состоянии своего здоровья, по достоинству оценив преимущества УЗ-диагностики.

Содержание

- Точность метода МРТ

- Причины ошибок диагностики

- Достоверность ПЭТ КТ

- Как избежать постановки неправильного диагноза?

В случае с обследованием человеческого организма на наличие раковых заболеваний ни один из методов не может гарантировать 100% безошибочный результат. Для диагностики применяются ПЭТ КТ, МРТ, классическая КТ, УЗД — все они имеют свои плюсы и минусы. Рассмотрим более подробно МРТ и ПЭТ КТ. Могут ли они ошибаться? Если да, то каковы причины неверных результатов при диагностировании рака?

Точность метода МРТ

- характер контура патологии;

- однородность содержимого;

- степень накопления контрастного вещества.

Это позволяет косвенно определить характер опухоли: доброкачественная или злокачественная. Окончательно подтвердить диагноз может только биопсия, но чем выше квалификация врача, выполняющего расшифровку, тем меньше возможность ошибки. Если соблюдать все правила проведения процедуры, то результат будет корректным.

Причины ошибок диагностики

Ошибки при заключении могут быть следствием неправильного размещения пациента на столе томографа, его движений при сканировании или появления артефактов на снимках. На всех изображениях, полученных при МРТ, есть разного рода артефакты, но они в большинстве случаев легко распознаются специалистом. Однако в некоторых ситуациях они могут имитировать патологические состояния, что требует от врача внимательности при расшифровке изображений.

Причины ошибок можно условно разделить на три группы:

- неправильная подготовка пациента к обследованию;

- недостаточная квалификация врача, проводящего процедуру;

- подбор неверной методики диагностики.

Нарушения процесса исследования из-за пациента

Одной из основных причин неправильных результатов МРТ является нарушение процесса диагностики пациентом. Чтобы подобного не случилось, человек должен:

до начала обследования снять с себя предметы, в состав которых входит металл;

- проинформировать лечащего врача о присутствии в теле имплантов из металла;

- в процессе обследования не совершать никаких телодвижений (соблюдать полную неподвижность).

Последний пункт имеет особое значение для точности результата. Малейшие шевеления пациента приводят к смазанности изображения. Именно поэтому лежать нужно не двигаясь, а это непросто при условии, что процесс длится достаточно долго.

Неверно подобранная методика

МРТ часто не может отличить раковые клетки от отечной жидкости и поэтому выдает неверный результат. Не всегда данный метод обследования может распознать опухоль головного мозга, а также легких из-за высокой воздушности и небольшого количества воды в тканях органов дыхания. Изучить состояние костных структур, используя МРТ, также не получится.

Для выявления новообразований лучше применить КТ. Компьютерная томография отлично справляется с поиском опухолей молочной железы и желудка, а МСКТ способна обнаружить образования величиной 2-3 мм.

Диагностические возможности аппарата напрямую зависят от его мощности. Снимки, полученные с помощью низкопольных установок, не обладают необходимой точностью. Для получения достоверных данных лучше применять оборудование с магнитным полем от 1,5 Тесла.

Недостаточная квалификация специалиста

Оборудование для МРТ очень точно воспроизводит изображение. Далее все снимки передаются рентгенологу, который должен их расшифровать. От его компетентности и уровня квалификации зависит постановка верного диагноза. Жировая клетчатка, мышцы, эпителий дают разный сигнал, поэтому иногда можно даже предположить из какой ткани состоит опухоль. К сожалению, многие врачи допускают ошибки в заключении из-за неверной расшифровки результатов.

Достоверность ПЭТ КТ

ПЭТ КТ (позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией) — это исключительный способ радионуклидного обследования, при помощи которого осуществляется диагностика онкологических заболеваний, патологий ЦНС и эндокринной системы. Надежность исследования, в зависимости от исследуемого органа, колеблется в границах от 85 до 99%.

Несмотря на высокий процент точности, иногда ПЭТ КТ все же ошибается. Причиной этого являются разного рода объективные и субъективные факторы.

Основы работы метода

Датчики ПЭТ фиксируют повышенный обмен РФП, как «горячую зону». КТ в это время делает множественные снимки, тем самым указывая точное место локализации патологии. Изображения, выполненные с применением радиофармпрепарата, накладываются поверх срезов, которые были получены при КТ.

Используя метод ПЭТ КТ, можно получить точную оценку строения органов и патологических процессов, узнать их характеристики. При КТ, УЗД и МРТ подобный анализ провести невозможно.

Главные причины ошибок

В основе ошибок ПЭТ КТ лежат следующие причины:

параллельное существование еще одной патологии с аналогичными проявлениями;

- низкое разрешение аппарата ПЭТ КТ;

- заболевание находится на ранней стадии развития;

- телодвижения пациента во время процедуры;

- неправильная подготовка к диагностике;

- присутствие на теле или одежде обследуемого предметов из металла;

- повышенный сахар в крови;

- передвижения пациента в момент распределения РПФ в организме;

- неправильное толкование срезов специалистами.

Как избежать постановки неправильного диагноза?

Для того, чтобы в результате обследования получить правильный диагноз, необходимо:

- правильно подготовиться к предстоящему процессу;

- заранее снять все предметы, в состав которых входит металл;

- не совершать никакой активности во время распределения контраста по организму и в период исследования;

- проинформировать врача о наличии серьезных заболеваний (например, сахарный диабет);

- проходить процедуру в специализированных центрах с высококвалифицированным персоналом и качественным оборудованием.

Поделитесь с друьями!

Пересмотр стекол

Москва,

Духовской переулок, 22Б

350015,

Краснодар,

Северная ул, 315

198035,

Санкт-Петербург,

Межевой канал, д.4, лит.А

603155,

Нижний Новгород,

Большая Печёрская ул., д.26

Обновлено: 06 июля 2022

61923

При онкологических заболеваниях материал опухоли берут для гистологического или цитологического исследования. Это необходимо для подтверждения диагноза и определения тактики дальнейшего ведения пациента.

Разработчик сайтов, журналист, редактор, дизайнер, программист, копирайтер. Стаж работы — 25 лет.

Область интересов: новейшие технологии в медицине, медицинский web-контент, профессиональное фото, видео, web-дизайн.

С появлением ультразвуковой диагностики диагностировать заболевания стало намного проще. Многие болезни, не дающие симптомов на начальных стадиях, отлично определяются с помощью ультразвука.

Но, к сожалению, и при ультразвуковой диагностике также случаются ошибки. Почему же такое происходит и как получить максимально точное описание УЗИ?

Причины, не зависящие от пациента. Выбирайте правильную клинику!

- Плохое качество аппаратуры. Не секрет, что в дешёвых клиниках используются далеко не новые УЗ-аппараты, снабжённые устаревшим программным обеспечением. Изображение, создаваемое такой техникой, далеко не идеально.

- Во время консультации врач может пропустить небольшие патологические очаги, опухоли камни, кисты. В результате больной уходит с УЗИ с уверенностью, что он здоров, а на самом деле в его организме развивается серьёзная болезнь. Поэтому, если врач после УЗИ в участковой поликлинике сказал, что все хорошо, лучше перепровериться у другого специалиста в более солидном медучреждении.

- Отсутствие нужных программ обучения. УЗИ-диагностика, как и другие медицинские отрасли не стоит на месте. Чтобы постоянно быть на плаву, врачам нужно постоянно повышать квалификацию и стажироваться, на что у многих учреждений просто нет денег.

- Отсутствие у персонала должного опыта. Больницы, стараясь снизить стоимость диагностики, принимают на работу вчерашних студентов, практически не имеющих опыта, которым можно платить меньше. Такой молодой специалист, возможно, знает, как выглядят органы в норме, но вряд ли имеет достаточный опыт, чтобы оценить, имеющиеся патологии. Для этого нужно проработать много лет. Кроме того, существуют редкие болезни, и частные случаи заболеваний, распознать которые может только опытный врач УЗист.

- Нарушение протокола УЗИ. Органы принято осматривать в определённой последовательности, что дает возможность выяснить первопричину патологии. Например, при обнаружении узкого места (стеноза) или непонятного расширения в органе врач должен смотреть все близлежащие области, чтобы понять, чем вызвано такое нарушение и к чему оно привело. Однако, некоторые специалисты, особенно молодые, просто констатируют факт патологии, не найдя ее причин. Польза от такой консультации УЗИ весьма сомнительна.

- Усталость врача – такая ситуация возникает сейчас в клиниках, существующих за счёт низких цен и большого количества посетителей. В результате врач в кабинете УЗИ, который вынужден много часов подряд осматривать больных, банально устаёт и может пропустить болезни.

- Неправильный выбор метода УЗИ. Некоторые органы можно осмотреть на УЗИ несколькими способами. Например, рассмотреть женские половые органы женщины можно через брюшную стенку, прямую кишку и половые пути. Однако, пациенток с большим избыточным весом осматривать через переднюю брюшную стенку нецелесообразно, поскольку толстый слой подкожной жировой клетчатки исказит картину. Максимально правильную диагностику в этом случае можно сделать только при трансвагинальном обследовании. Поэтому неправильный подбор методики осмотра приведёт к искажению результатов.

Поэтому, чтобы получить правильное заключение врача УЗИ, нужно выбирать клинику, где установлена современная аппаратура и работают квалифицированные врачи. В этом случае вероятность ошибок гораздо ниже. Нужно обязательно ориентироваться на цену. Дешёвая услуга не может быть качественной.

Если в расшифровке УЗИ, что-то показалось странным и подозрительным, лучше не рисковать и пройти диагностику у другого специалиста.

Ошибки со стороны пациента

- Неправильная подготовка. К сожалению, не все больные придерживаются врачебных рекомендаций по подготовке к процедуре. Недобросовестное соблюдение диеты и употребление продуктов выделяющих газы, искажает картину происходящего в органах брюшной полости. Перед некоторыми видами УЗИ нельзя курить, поэтому даже одна выкуренная сигарета способна повлиять на результат. Если подготовка к УЗИ вызвала вопросы, их нужно задать врачу, направляющему на УЗИ обследование.

- Предоставление неверной информации. Придя на УЗИ матки и яичников, женщина должна знать дату последней менструации, поскольку картина состояния органов репродуктивной сферы напрямую зависит от дня цикла. Если пациентка даст неправильную информацию, врачу будет гораздо сложнее сориентироваться в ситуации.

- Прием препаратов, о которых не было сообщено врачу. Лекарственные средства влияют на работу органов, поэтому принимать их перед УЗИ-диагностикой нельзя. О приеме любых лекарственных средств нужно обязательно сообщить врачу, проводящему диагностику.

Поэтому чтобы врач на УЗИ поставил правильный диагноз, нужно при подготовке к обследованию строго выполнять врачебные рекомендации. Чем лучше подготовлен пациент, тем точнее будет результат УЗИ.

Соблюдая эти несложные правила получить максимально точные данные о состоянии своего здоровья, по достоинству оценив преимущества УЗ-диагностики.

Содержание

- Точность метода МРТ

- Причины ошибок диагностики

- Достоверность ПЭТ КТ

- Как избежать постановки неправильного диагноза?

В случае с обследованием человеческого организма на наличие раковых заболеваний ни один из методов не может гарантировать 100% безошибочный результат. Для диагностики применяются ПЭТ КТ, МРТ, классическая КТ, УЗД — все они имеют свои плюсы и минусы. Рассмотрим более подробно МРТ и ПЭТ КТ. Могут ли они ошибаться? Если да, то каковы причины неверных результатов при диагностировании рака?

Точность метода МРТ

- характер контура патологии;

- однородность содержимого;

- степень накопления контрастного вещества.

Это позволяет косвенно определить характер опухоли: доброкачественная или злокачественная. Окончательно подтвердить диагноз может только биопсия, но чем выше квалификация врача, выполняющего расшифровку, тем меньше возможность ошибки. Если соблюдать все правила проведения процедуры, то результат будет корректным.

Причины ошибок диагностики

Ошибки при заключении могут быть следствием неправильного размещения пациента на столе томографа, его движений при сканировании или появления артефактов на снимках. На всех изображениях, полученных при МРТ, есть разного рода артефакты, но они в большинстве случаев легко распознаются специалистом. Однако в некоторых ситуациях они могут имитировать патологические состояния, что требует от врача внимательности при расшифровке изображений.

Причины ошибок можно условно разделить на три группы:

- неправильная подготовка пациента к обследованию;

- недостаточная квалификация врача, проводящего процедуру;

- подбор неверной методики диагностики.

Нарушения процесса исследования из-за пациента

Одной из основных причин неправильных результатов МРТ является нарушение процесса диагностики пациентом. Чтобы подобного не случилось, человек должен:

до начала обследования снять с себя предметы, в состав которых входит металл;

- проинформировать лечащего врача о присутствии в теле имплантов из металла;

- в процессе обследования не совершать никаких телодвижений (соблюдать полную неподвижность).

Последний пункт имеет особое значение для точности результата. Малейшие шевеления пациента приводят к смазанности изображения. Именно поэтому лежать нужно не двигаясь, а это непросто при условии, что процесс длится достаточно долго.

Неверно подобранная методика

МРТ часто не может отличить раковые клетки от отечной жидкости и поэтому выдает неверный результат. Не всегда данный метод обследования может распознать опухоль головного мозга, а также легких из-за высокой воздушности и небольшого количества воды в тканях органов дыхания. Изучить состояние костных структур, используя МРТ, также не получится.

Для выявления новообразований лучше применить КТ. Компьютерная томография отлично справляется с поиском опухолей молочной железы и желудка, а МСКТ способна обнаружить образования величиной 2-3 мм.

Диагностические возможности аппарата напрямую зависят от его мощности. Снимки, полученные с помощью низкопольных установок, не обладают необходимой точностью. Для получения достоверных данных лучше применять оборудование с магнитным полем от 1,5 Тесла.

Недостаточная квалификация специалиста

Оборудование для МРТ очень точно воспроизводит изображение. Далее все снимки передаются рентгенологу, который должен их расшифровать. От его компетентности и уровня квалификации зависит постановка верного диагноза. Жировая клетчатка, мышцы, эпителий дают разный сигнал, поэтому иногда можно даже предположить из какой ткани состоит опухоль. К сожалению, многие врачи допускают ошибки в заключении из-за неверной расшифровки результатов.

Достоверность ПЭТ КТ

ПЭТ КТ (позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией) — это исключительный способ радионуклидного обследования, при помощи которого осуществляется диагностика онкологических заболеваний, патологий ЦНС и эндокринной системы. Надежность исследования, в зависимости от исследуемого органа, колеблется в границах от 85 до 99%.

Несмотря на высокий процент точности, иногда ПЭТ КТ все же ошибается. Причиной этого являются разного рода объективные и субъективные факторы.

Основы работы метода

Датчики ПЭТ фиксируют повышенный обмен РФП, как «горячую зону». КТ в это время делает множественные снимки, тем самым указывая точное место локализации патологии. Изображения, выполненные с применением радиофармпрепарата, накладываются поверх срезов, которые были получены при КТ.

Используя метод ПЭТ КТ, можно получить точную оценку строения органов и патологических процессов, узнать их характеристики. При КТ, УЗД и МРТ подобный анализ провести невозможно.

Главные причины ошибок

В основе ошибок ПЭТ КТ лежат следующие причины:

параллельное существование еще одной патологии с аналогичными проявлениями;

- низкое разрешение аппарата ПЭТ КТ;

- заболевание находится на ранней стадии развития;

- телодвижения пациента во время процедуры;

- неправильная подготовка к диагностике;

- присутствие на теле или одежде обследуемого предметов из металла;

- повышенный сахар в крови;

- передвижения пациента в момент распределения РПФ в организме;

- неправильное толкование срезов специалистами.

Как избежать постановки неправильного диагноза?

Для того, чтобы в результате обследования получить правильный диагноз, необходимо:

- правильно подготовиться к предстоящему процессу;

- заранее снять все предметы, в состав которых входит металл;

- не совершать никакой активности во время распределения контраста по организму и в период исследования;

- проинформировать врача о наличии серьезных заболеваний (например, сахарный диабет);

- проходить процедуру в специализированных центрах с высококвалифицированным персоналом и качественным оборудованием.

Поделитесь с друьями!

Пересмотр стекол

Москва,

Духовской переулок, 22Б

350015,

Краснодар,

Северная ул, 315

198035,

Санкт-Петербург,

Межевой канал, д.4, лит.А

603155,

Нижний Новгород,

Большая Печёрская ул., д.26

Обновлено: 06 июля 2022

61923

При онкологических заболеваниях материал опухоли берут для гистологического или цитологического исследования. Это необходимо для подтверждения диагноза и определения тактики дальнейшего ведения пациента.

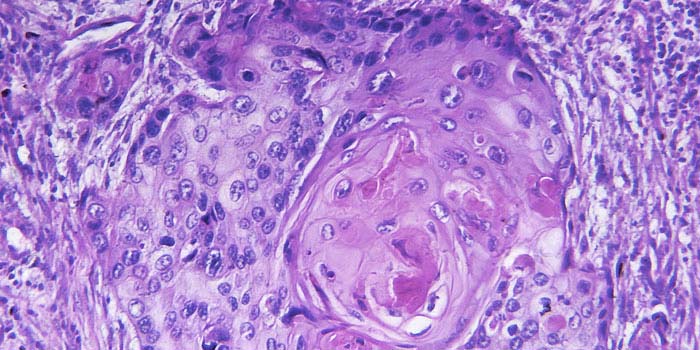

Пересмотр гистологических стекол: опухолевая ткань

Полученный во время операции или на биопсии образец ткани (или клеточный материал) специальным образом фиксируют и окрашивают, чтобы изучить под микроскопом и иммуногистохимическими методами. Последние позволяют даже определить органопринадлежность опухоли. [1]

Что такое блоки и стекла?

Эти термины обозначают ткань, полученную во время биопсии и подготовленную особым образом. В первую очередь образцы заливают раствором формалина и проводят специальную обработку. Это нужно для того, чтобы зафиксировать материал, чтобы клетки не разрушились. Затем ткани необходимо придать нужную степень плотности. Для этого ее помещают в парафин – так получаются гистологические блоки.

Гистологические блоки, образец ткани помещен в парафин

Но и такие образцы пока еще не готовы к исследованию. Ткань в блоке нельзя рассмотреть под микроскопом, потому что она не пропускает свет, а слои клеток накладываются друг на друга. Чтобы ткань стала прозрачной и доступной для изучения, блок нужно нарезать на очень тонкие слои с помощью специального инструмента – микротома. Эти тоненькие слои помещают на стекла и фиксируют – получаются гистологические стёкла. [2,3]

Гистологические стекла

Если у пациента обнаружен рак, то лаборатория обязана хранить гистологические блоки пожизненно, а если патологии не выявлено – в течение пяти лет. Гистологические стекла при диагностированном онкологическом заболевании тоже хранятся пожизненно. Если нужно выполнить пересмотр, то можно обратиться в лабораторию, где проводилось исследование, и получить оба этих вида материала. [4]

Когда и почему необходим пересмотр стекол?

Если морфологическое заключение не соответствует клинической картине опухоли, а также снимкам МРТ или КТ, то стекла отправляют на пересмотр в другое лечебное учреждение. Обычно пересмотром стекол занимаются специалисты с многолетним стажем работы и уникальным опытом диагностики редких опухолей. Дополнительный ручной пересмотр исключает возможность ошибки, связанной с использованием автоматических анализаторов.

Почему могут возникать ошибки при первичном просматривании стекол?

- неправильный забор материала, например, захвачен не весь слой эпителия, и невозможно судить о глубине поражения;

- проведена биопсия участка здоровой ткани;

- некачественная обработка материала в лаборатории;

- малое количество изученных срезов;

- недостаточная квалификация патоморфолога. [5]

Качественное микроскопическое и иммуногистохимическое исследование позволяет начать оправданное и своевременное лечение опухоли, а значит, увеличивает шансы на излечение и выживаемость пациента при онкологических заболеваниях. Оптимально, если морфологический диагноз будет подтвержден двумя специалистами.

Список литературы:

- Tatyana S. Gurina; Lary Simms. Histology, Staining. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan-.

- В. А. Корьяк, Л. А. Николаева. Основы гистологической техники. Учебное пособие.

- Гистологическое изучение микропрепаратов тканей и органов. Гистология, эмбриология, цитология. Под ред. д.м.н., доц. Н. Ю. Матвеевой. Владивосток, Медицина ДВ, 2015.

- Приказ МЗ РФ № 179н от 24.03.2016 г. «О правилах проведения патолого-анатомических исследований».

- P. Morelli, E. Porazzi, M. Ruspini, U. Restelli, and G. Banfi. Analysis of errors in histology by root cause analysis: a pilot study. J Prev Med Hyg. 2013 Jun; 54(2): 90–96.

до начала обследования снять с себя предметы, в состав которых входит металл;

до начала обследования снять с себя предметы, в состав которых входит металл; параллельное существование еще одной патологии с аналогичными проявлениями;

параллельное существование еще одной патологии с аналогичными проявлениями;