Пересмотр стекол

Москва,

Духовской переулок, 22Б

350015,

Краснодар,

Северная ул, 315

198035,

Санкт-Петербург,

Межевой канал, д.4, лит.А

603155,

Нижний Новгород,

Большая Печёрская ул., д.26

Обновлено: 06 июля 2022

61923

При онкологических заболеваниях материал опухоли берут для гистологического или цитологического исследования. Это необходимо для подтверждения диагноза и определения тактики дальнейшего ведения пациента.

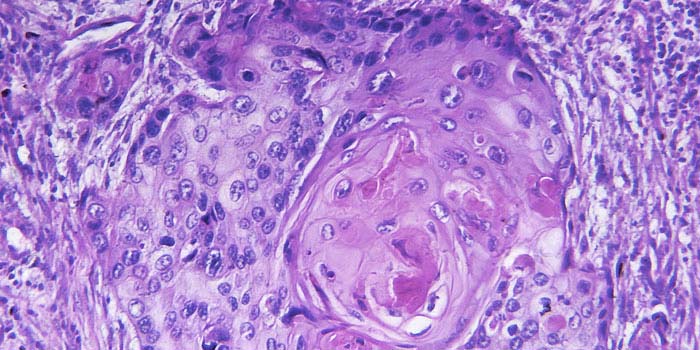

Пересмотр гистологических стекол: опухолевая ткань

Полученный во время операции или на биопсии образец ткани (или клеточный материал) специальным образом фиксируют и окрашивают, чтобы изучить под микроскопом и иммуногистохимическими методами. Последние позволяют даже определить органопринадлежность опухоли. [1]

Что такое блоки и стекла?

Эти термины обозначают ткань, полученную во время биопсии и подготовленную особым образом. В первую очередь образцы заливают раствором формалина и проводят специальную обработку. Это нужно для того, чтобы зафиксировать материал, чтобы клетки не разрушились. Затем ткани необходимо придать нужную степень плотности. Для этого ее помещают в парафин – так получаются гистологические блоки.

Гистологические блоки, образец ткани помещен в парафин

Но и такие образцы пока еще не готовы к исследованию. Ткань в блоке нельзя рассмотреть под микроскопом, потому что она не пропускает свет, а слои клеток накладываются друг на друга. Чтобы ткань стала прозрачной и доступной для изучения, блок нужно нарезать на очень тонкие слои с помощью специального инструмента – микротома. Эти тоненькие слои помещают на стекла и фиксируют – получаются гистологические стёкла. [2,3]

Гистологические стекла

Если у пациента обнаружен рак, то лаборатория обязана хранить гистологические блоки пожизненно, а если патологии не выявлено – в течение пяти лет. Гистологические стекла при диагностированном онкологическом заболевании тоже хранятся пожизненно. Если нужно выполнить пересмотр, то можно обратиться в лабораторию, где проводилось исследование, и получить оба этих вида материала. [4]

Когда и почему необходим пересмотр стекол?

Если морфологическое заключение не соответствует клинической картине опухоли, а также снимкам МРТ или КТ, то стекла отправляют на пересмотр в другое лечебное учреждение. Обычно пересмотром стекол занимаются специалисты с многолетним стажем работы и уникальным опытом диагностики редких опухолей. Дополнительный ручной пересмотр исключает возможность ошибки, связанной с использованием автоматических анализаторов.

Почему могут возникать ошибки при первичном просматривании стекол?

- неправильный забор материала, например, захвачен не весь слой эпителия, и невозможно судить о глубине поражения;

- проведена биопсия участка здоровой ткани;

- некачественная обработка материала в лаборатории;

- малое количество изученных срезов;

- недостаточная квалификация патоморфолога. [5]

Качественное микроскопическое и иммуногистохимическое исследование позволяет начать оправданное и своевременное лечение опухоли, а значит, увеличивает шансы на излечение и выживаемость пациента при онкологических заболеваниях. Оптимально, если морфологический диагноз будет подтвержден двумя специалистами.

Список литературы:

- Tatyana S. Gurina; Lary Simms. Histology, Staining. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan-.

- В. А. Корьяк, Л. А. Николаева. Основы гистологической техники. Учебное пособие.

- Гистологическое изучение микропрепаратов тканей и органов. Гистология, эмбриология, цитология. Под ред. д.м.н., доц. Н. Ю. Матвеевой. Владивосток, Медицина ДВ, 2015.

- Приказ МЗ РФ № 179н от 24.03.2016 г. «О правилах проведения патолого-анатомических исследований».

- P. Morelli, E. Porazzi, M. Ruspini, U. Restelli, and G. Banfi. Analysis of errors in histology by root cause analysis: a pilot study. J Prev Med Hyg. 2013 Jun; 54(2): 90–96.

Не всегда результат диагностического исследования в рамках проводимой биопсии оказывается точным, бывают ошибочные. Тому виной служит как человеческий фактор, так и другие причины, например, ошибка аппаратуры.

Ошибки в гистологии

В рамках малоинвазивной хирургии образцы тканей для последующего гистологического анализа могут быть получены различными методами.

Пункционный вид биопсии предполагает забор биоматериала при помощи трубки и иглы. Не всегда необходимый для точного анализа объем биопата попадает в шприц, что сказывается на достоверности результата. В этом случае не исключен повторный забор материала.

Если нет возможности удалить опухоль полностью, производится иссечение ее части. Результат диагностики и в этом случае может быть ошибочный, так как образец, попавший на анализ, может отличаться от основной массы и объема опухоли.

Полное удаление новообразование в данном случае – это точный метод диагностики.

Ошибки в биопсии и основные причины

Основными причинами ошибки в диагностике служат следующие факторы:

● место, где производится прокол, выбрано неправильно, что приводит к поверхностному забору биопата, который не сможет продемонстрировать клиническую картину течения заболевания;

● в связи с особенностью роста новообразования, из его очага невозможно забрать необходимое для точного исследования количества материала;

● несоблюдение правил, этапов приготовления, неправильная технология исследования забранного биоматериала;

● забор произведен с нарушениями, материал в дальнейшем хранился неправильно;

● неквалифицированный специалист, производивший забор биопата.

Не меньшую роль играет квалификация медика, который в дальнейшем анализирует собранный материал и интерпретирует полученные результаты лабораторных исследований.

Что еще влияет?

Если накануне забора материала пациент принимал определенные медикаменты, это также способно повлиять на конечный результат исследования.

Конечно, ошибки при исследовании биоптата на гистологию возникают не так часто. Это случаи исключительные, с минимальным процентом риска возникновения. То же можно сказать об ошибочной трактовке результатов исследования. Такой вариант не может влиять на итог всей диагностики заболевания.

28.09.2022

Борисова О.В.

ФГБУ «Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена» Минздрава России

Ермолаева А.Г.

Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена — филиал ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский радиологический центр» Минздрава России, Москва, Россия

Мельникова В.Ю.

Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена — филиал ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский радиологический центр» Минздрава России, Москва, Россия

Петров А.Н.

ФГБУ «Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена» Минздрава РФ

Славнова Е.Н.

ФГБУ «Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена» Минздрава России

Срочная интраоперационная морфологическая диагностика в онкологии

Авторы:

Волченко Н.Н., Борисова О.В., Ермолаева А.Г., Мельникова В.Ю., Петров А.Н., Славнова Е.Н.

Как цитировать:

Волченко Н.Н., Борисова О.В., Ермолаева А.Г., Мельникова В.Ю., Петров А.Н., Славнова Е.Н. Срочная интраоперационная морфологическая диагностика в онкологии. Онкология. Журнал им. П.А. Герцена.

2015;4(4):5‑11.

Volchenko NN, Borisova OV, Ermolaeva AG, Melnikova VYu, Petrov AN, Slavnova EN. Rapid intraoperative morphological diagnosis in oncology. P.A. Herzen Journal of Oncology. 2015;4(4):5‑11. (In Russ.)

https://doi.org/10.17116/onkolog2015445-11

Срочная интраоперационная морфологическая диа-гностика (СИМД) — цитологическая и гистологическая — применяется более 100 лет. В последнее время наблюдается общемировая тенденция к снижению количества срочных морфологических исследований во время операции. Это связано с широким применением минимально инвазивных методов получения материала в дооперационной диагностике с целью морфологической верификации процесса, определения факторов прогноза течения заболевания и показаний к назначению адекватной терапии. Благодаря развитию методов уточняющей морфологической диагностики, таких как иммуногистохимия (ИГХ) и цитохимия, и молекулярно-генетических методов расширяются знания об опухолях. Правильный диагноз возможен только при исследовании всего объема опухоли, включая соответствующие ИГХ и молекулярно-генетические исследования. В связи с применением методов уточняющей диагностики показания для СИМД значительно сокращаются. Однако важность срочного морфологического исследования остается несомненной. СИМД по-прежнему играет важную роль, так как определяет тактику хирурга во время операции, позволяет избежать повторных операций или излишне обширных оперативных вмешательств.

Целью интраоперационной морфологической диагностики является адекватное выполнение хирургического вмешательства. Основными задачами срочного интраоперационного морфологического исследования являются:

1) морфологическая верификация диагноза после нескольких неудачных попыток или невозможности дооперационной диагностики, а также при несоответствии морфологического диагноза операционным находкам;

2) уточнение степени распространенности опухолевого процесса путем изучения зон регионарного метастазирования, близкорасположенных органов, состояния органов высокого риска метастазирования, экссудатов и смывов из серозных оболочек;

3) установление абластичности операционных краев резекции;

4) контроль информативности взятого материала при некоторых диагностических операциях.

СИМД имеет ограниченные возможности для уточнения гистогенеза и степени дифференцировки опухоли, для определения характера опухоли (первичная или метастаз), диагностики опухолей кожи, сарком мягких тканей и костей, злокачественных лимфом, опухолевых узлов полиморфного строения, оценки степени лечебного патоморфоза. Не следует применять СИМД при подозрении на cr in situ или микроинвазию.

Показания для срочного цитологического или гистологического исследования определяет оперирующий хирург. Оба метода имеют свои преимущества и недостатки.

По данным литературы [1—6], точность СИМД в зависимости от объекта исследования составляет от 89% при исследовании лимфатических узлов до 98—99% при других локализациях. Ошибочный диагноз при СИМД возможен как ложноположительный, так и ложноотрицательный. Причинами ложноотрицательного морфологического заключения могут быть регрессия опухоли, вызванная неоадъювантной химиотерапией, некроз, замещение опухолевой ткани новообразованными сосудами, гистиоцитами, лимфоцитами и фиброзом, что может быть неправильно истолковано как хроническое воспаление. Причинами ложноположительных заключений являются резко выраженная пролиферация и реактивные изменения клеточных элементов. Эти ошибки могут быть вызваны неправильным толкованием морфологической картины, низким качеством замороженных срезов, неправильным забором материала для исследования, незнанием макроскопических признаков, сложными случаями для интерпретации, наличием только карциномы in situ в образце, гетерогенностью опухоли.

Следовательно, необходимо понимание различных проблем, с которыми может столкнуться как патологоанатом при исследовании замороженных срезов, так и цитолог при СИМД.

Для качественной интраоперационной морфологической верификации диагноза необходимо получение информативного операционного материала, правильное оформление сопроводительных документов с указанием анамнестических данных, стадии процесса, характера предоперационного лечения, сроков его проведения, макро- и микроскопического исследования операционного материала.

Цель исследования — оценить точность СИМД и проанализировать причины диагностических ошибок.

Материал и методы

В 2013 г. ФГБУ «ФМИЦ им. П.А. Герцена» выполнено 418 срочных гистологических исследований у 361 больного (7% общего количества операций) и 1198 срочных цитологических исследований у 646 (12,5%) больных. В 2014 г. выполнено 507 срочных гистологических исследований у 356 (8%) пациентов и 1356 срочных цитологических исследований у 676 (15,5%) пациентов. Для срочного гистологического исследования применяются криостатные срезы, препараты окрашиваются гематоксилином и эозином. Недостатком криостатных срезов является более низкое качество гистологических препаратов, чем при плановом гистологическом исследовании после приготовления парафиновых блоков. Срочное гистологическое исследование проводится в течение 20—30 мин. Для срочной окраски цитологических препаратов применяют набор для окраски Лейкодиф (Чехия). Срочное цитологическое исследование занимает 10—15 мин. Для исследования экссудатов из серозных полостей и диагностики метастатического поражения лимфатических узлов применяется иммунофлюоресцентное исследование (ИФИ) с антителом к эпителиальному антигену Ber-EP4 FITC («Dako»). ИФИ осуществляется на флюоресцентном микроскопе Carl Zeiss Imager M1.

Результаты

Морфологическая верификация диагноза

Интраоперационная морфологическая верификация диагноза применяется в основном при периферических образованиях легких, недоступных для дооперационного морфологического исследования, при опухолях яичников, а также при неуверенном дооперационном морфологическом диагнозе при опухолях молочной железы. Мы придерживаемся правила — не использовать срочное исследование при cr in situ, так как можно не получить категоричного заключения ни при срочном, ни при плановом исследовании.

Гистологическая СИМД для верификации процесса в легком позволила установить туберкулез в 32,8%, гамартому в 8,2%, хроническое продуктивное воспаление в 6,6% наблюдений, что дало возможность избежать излишне радикальных операций. Нейроэндокринные опухоли (типичный и атипичный карциноид) выявлены в 8,2% наблюдений (рис. 1, 2 и далее). Злокачественный процесс установлен в 44,3% наблюдений, при этом 85% составила аденокарцинома легкого, преимущественно высокодифференцированная (прежний БАР) (рис. 3), а 14,8% — метастазы аденокарциномы кишечного типа, желудка и меланомы в ткани легкого. Расхождений срочного и планового гистологического исследований не отмечалось.

При срочном цитологическом исследовании образований в легком гиподиагностика составила 6,7% (4 наблюдения из 60), что связано с получением материала из очага некроза, воспаления, а также наличием микроочагов опухоли на фоне пневмонии. В 6,6% наблюдений цитологически было дано неуверенное заключение.

Опухоли яичников всегда подвергаются СИМД с целью верификации диагноза, что обусловлено отсутствием дооперационной морфологической диагностики — опухоли практически не пунктируют из-за опасности диссеминации. Изучение криостатных срезов является важным диагностическим инструментом определения характера поражений яичников. В 30% наблюдений проведено двустороннее исследование яичников. При СИМД сравнительно просто диагностируют неопухолевые поражения яичников, такие как фолликулярная, лютеиновая, эндометриоидная кисты, эндометриоз и т. д. (54,4%). Доброкачественные опухоли яичников диагностированы в 15,8% случаев, пограничные опухоли яичников (ПОЯ) — в 8,5%, злокачественные — в 21,5%. В одном наблюдении при СИМД диагностирована аденокарцинома яичника, а при плановом гистологическом исследовании установлена тератома. Ошибка связана с выраженной пролиферацией и образованием сосочковых структур эпителиального компонента тератомы. СИМД опухолей яичников имеет ряд ограничений, особенно при ПОЯ, которые характеризуются некоторыми гистологическими особенностями — нарушением стратификации эпителиального пласта, увеличением митотической активности, в некоторых случаях ядерной атипией, но отсутствует стромальная инвазия. СИМД опухолей яичников определяет объем оперативного вмешательства. При доброкачественных и ПОЯ можно выполнить органосохраняющее лечение у молодых женщин, в то время как злокачественные эпителиальные опухоли, как правило, требуют обширного хирургического вмешательства с гистерэктомией, двусторонним удалением придатков матки и сальника, а также тазовой и ретроперитонеальной лимфаденэктомией. При исследовании опухолей яичников необходимо тщательное макроскопическое исследование материала в совокупности с клиническими данными и методами инструментального исследования. Желательно исследовать несколько криостатных срезов из разных участков. По нашим данным, ошибка при исследовании ПОЯ яичников имела характер гиподиагностики и составила 7%, что связано в основном с наличием лишь микроочагов опухоли (рис. 4). Большой размер опухоли, двустороннее поражение, а также муцинозный характер являются неблагоприятными факторами в определении злокачественного потенциала при СИМД. В 20% наблюдений при исследовании брюшины при СИМД выявлены импланты ПОЯ. Если имеются инфаркт и некротические изменения, а также киста, лишенная эпителиальной выстилки, окончательные выводы следует делать при плановом гистологическом исследовании на парафиновых блоках. В 14,3% случаев при СИМД выявлены метастазы в яичниках эндометриоидной аденокарциномы, аденокарциномы шейки матки, желудка, молочной железы и почки, подтвержденные плановым гистологическим исследованием.

Таким образом, чувствительность СИМД при опухолях яичников составляет 98,7%, специфичность — 99%.

Срочное цитологическое исследование яичников применяется при пункции кист или при невозможности гистологического исследования. В одном наблюдении при исследовании кисты цитологически имелась гиподиагностика ПОЯ, что связано с объективными трудностями — клеточная атипия отсутствовала. Однако при пересмотре цитологических препаратов имелись плотные опухолевые комплексы из мелких клеток, что характерно для ПОЯ.

СИМД при образованиях молочной железы в настоящее время применяют крайне редко, так как морфологический диагноз является результатом исследования дооперационных трепанобиопсий. При расхождении цитологического и гистологического диагнозов и при неуверенном дооперационном диагнозе проводится срочное морфологическое исследование. Доброкачественные поражения составили 57%, при плановом гистологическом исследовании подтверждены такие процессы, как аденоз, фиброаденома с дисплазией эпителия. Рак молочной железы установлен в 40% (18 наблюдений), из них 33% составил дольковый рак, в 2 наблюдениях выявлена cr in situ, в одном наблюдении имелся тубулярный рак на фоне склерозирующего аденоза (рис. 5). В другом наблюдении при СИМД диагностирована липогранулема, а при плановом гистологическом исследовании выявлен небольшой очаг инвазивного рака без признаков специфичности. Чувствительность интраоперационного гистологического диагноза при раке молочной железы составляет 97%, специфичность — 100%. Неуверенное заключение дается в 1—2% наблюдений. Противопоказаниями к срочному исследованию являются внутрипротоковый и внутридольковый рак (cr in situ), внутрипротоковая папиллома. Высокодифференцированная папиллярная и тубулярная карцинома, отсутствие клеточной атипии при инвазивном дольковом раке часто при СИМД неправильно диагностируются как доброкачественные поражения как при цитологическом, так и гистологическом исследовании. Инвазивный микрососочковый рак и лимфому молочной железы трудно диагностировать при СИМД.

Случаи гипердиагностики в нашем материале не выявлены, но такие ошибки возможны при пролиферирующем папилломатозе и аденоме соска с гиперплазией эпителия протоков соска с формированием железистых и папиллярных структур, особенно с центральным некрозом, что можно ошибочно принять за внутрипротоковый рак; при склерозирующем аденозе с радиальным рубцом, когда создается впечатление инвазивного роста рака; при гранулематозном мастите, эктазии протоков и некрозе жировых клеток. Для избежания морфологической ошибки необходимо тщательное исследование препарата: отсутствие атипии эпителия, наличие миоэпителиального слоя, плотная коллагеновая строма помогают в постановке правильного морфологического диагноза.

Интраоперационно цитологически опухоли молочной железы исследуют крайне редко: при наличии кист и отсутствии дооперационного морфологического диагноза. В нашем исследовании имелось одно наблюдение, когда цитологически диагностирована папиллярная киста молочной железы, а при плановом гистологическом исследовании диагностирован папиллярный рак.

Цитологическая гиподиагностика при исследовании первичной опухоли составила 3,8%, что связано с утратой морфологических особенностей опухолевых клеток, особенно при недифференцированных и мелкоклеточных новообразованиях (например, мелкоклеточный лимфоцитоподобный рак), а также выраженными дистрофическими изменениями опухолевых клеток. Цитологическая гипердиагностика не превысила 1% и связана с выраженными реактивными изменениями эпителия.

Уточнение степени распространенности опухолевого процесса

С развитием интраоперационного ультразвукового исследования, микрохирургических пособий во время операции, позволяющих обнаружить очаги опухоли, невыявленные на дооперационном обследовании, и интраоперационных находок при непосредственной ревизии операционной раны СИМД имеет неоценимые преимущества. Проведение СИМД в 10% случаев изменяет объем оперативного вмешательства [7]. Невозможность выполнения оперативного вмешательства должна быть подтверждена морфологически.

СИМД позволяет объективно оценить состояние лимфатического коллектора. В 30—40% макроскопически неизмененных лимфатических узлов обнаруживают метастазы, а в 25—30% макроскопически похожих на метастатические узлы при микроскопическом исследовании метастазы не выявляют. Срочное интраоперационное гистологическое исследование лимфатических узлов может быть неудачным в 25% наблюдений [7]. Большое количество ложноотрицательных заключений как цитологических, так и гистологических является серьезной проблемой для клинического применения СИМД в основном из-за ограниченной способности обнаруживать микрометастазы, особенно подкапсульные, которые просто не попадают в срез или соскоб с поверхности разрезанного лимфатического узла. Кроме того, возможна потеря отдельных опухолевых клеток при приготовлении гистологического препарата. Чувствительность и специфичность срочного цитологического исследования лимфатических узлов аналогичны исследованию криостатных срезов, поэтому цитологический метод является альтернативой срочному гистологическому исследованию лимфатических узлов.

В нашем центре проведена работа по исследованию лимфатических узлов при радикальной трахелэктомии у пациенток с начальным раком шейки матки [8]. Удаленные лимфатические узлы подвергали срочному цитологическому исследованию. При обнаружении увеличенных и подозрительных по метастатическому поражению тазовых и парааортальных лимфатических узлов срочное цитологическое исследование дополняли или заменяли срочным гистологическим исследованием. По результатам срочного цитологического и гистологического исследования у 5 (6%) пациенток из 81 выявлены метастазы в лимфатических узлах, в связи с чем произведена конверсия трахелэктомии в расширенную экстирпацию матки с удалением или транспозицией придатков. Метастатическое поражение лимфатических узлов во всех случаях было подтверждено при плановом гистологическом исследовании. В 3 случаях установлены микрометастазы (<2 мм), в 2 — макрометастазы. Число положительных лимфатических узлов варьировало от 1 до 5. Во всех наблюдениях отмечались метастазы плоскоклеточного рака [8].

В настоящее время широко применяется СИМД сторожевого (сигнального) лимфатического узла (СЛУ). Метастатическое поражение СЛУ является одним из основных прогностических и предиктивных факторов при раннем раке желудка, шейки матки, молочной железы и меланоме. СЛУ является первым лимфатическим узлом на пути оттока лимфы от первичной опухоли. Отрицательный СЛУ может исключать возможность метастазов в других лимфатических узлах, что не всегда подтверждается на практике. Например, у женщин с ранним раком шейки матки и молочной железы, которые хотят сохранить репродуктивный потенциал, можно избежать радикального хирургического вмешательства, если в сторожевом узле отсутствует метастаз. Исследование СЛУ проведено гистологически у 4 пациенток при раке шейки матки, метастазов не выявлено; цитологически исследовано 3 СЛУ при раке желудка (у 2) и молочной железы (у 1), метастазов не выявлено.

Причинами гиподиагностики является исследование не всех удаленных лимфатических узлов. Оптимально исследуют не более 5 лимфатических узлов из-за ограничения временны́х рамок. Пролиферация гистиоцитарных элементов при синус-гистиоцитозе с наличием крупных полиморфных гистиоцитов может служить причиной гипердиагностики. Для уточнения диагноза используется ИФИ лимфатических узлов, повышающее достоверность цитологической диагностики до 94%.

Часто для уточнения степени распространенности опухолевого процесса исследуются близкорасположенные органы, брюшина.

Важное значение в оценке степени распространенности опухолевого процесса имеет исследование экссудатов из серозных полостей. Остается сложной и нерешенной задачей цитологического исследования диссеминатов с брюшины при перстневидно-клеточном раке желудка из мелких клеток, ПОЯ, так как эти опухоли при микроскопическом исследовании крайне сложно дифференцировать с реактивным мезотелием. Срочное гистологическое исследование в большинстве наблюдений позволяет установить диссеминацию опухоли. Применение ИФИ повышает выявляемость клеток аденогенного рака до 98% (рис. 6, 7). Из исследованных 150 экссудатов при СИМД ИФИ проведено в 17 (11%) наблюдениях, из них наиболее часто при перстневидно-клеточном раке желудка (12 наблюдений) и ПОЯ (4 наблюдения), что позволило установить диссеминацию опухоли в брюшной полости.

Достоверность СИМД метастазов в печени составляет 98%, гиподиагностика отмечена в одном наблюдении из-за резко выраженной деформации материала. Наиболее часто метастазы в печени выявляют при аденокарциноме желудка и толстой кишки.

Установление абластичности операционного края резекции

Для морфологического контроля абластичности хирургического края интраоперационное исследование имеет важное значение, так как связано с расширением показаний для экономных резекций, особенно при раке молочной железы при трахелэктомии и микрохирургических операциях на органах головы и шеи, а также при раке желудка, толстой кишки, легкого и др.

В настоящее время имеется четкая тенденция к уменьшению расстояния между опухолью и краем резекции. В последние годы появились исследования, показывающие, что сокращения края резекции не приводит к увеличению частоты местных рецидивов и ухудшению выживаемости. По мнению многих исследователей, применение лучевой терапии расширяет возможности оперативного вмешательства.

При раке молочной железы патоморфолог, как правило, дает заключение о негативном крае при расположении опухоли от 1 до 5 мм от края резекции; о позитивном крае, если опухолевые клетки присутствуют в исследуемом материале, и о сомнительном или закрытом крае, когда опухолевые клетки располагаются на расстоянии менее 1 мм от края резекции. При раке молочной железы для срочного гистологического исследования доставляется удаленная опухоль и исследуется один или два края ближайших к опухолевому узлу. Из 87 исследованных краев резекции опухоль обнаружена в 12 (13,8%). В 3 (4%) наблюдениях положительный край резекции установлен только при плановом гистологическом исследовании, что потребовало повторной операции. Факторами, определяющими гистологическую гиподиагностику при СИМД, являются обширный внутрипротоковый компонент и инвазивная дольковая карцинома.

При раке молочной железы проводят срочное цитологическое исследование нижнего и верхнего краев резекции, подсосковой зоны, иногда исследуют медиальный и латеральный края. У 2,5% больных в крае резекции обнаружены опухолевые клетки. Ложноотрицательные цитологические заключения составили 1,2%.

Для исследования краев резекции при раке молочной железы часто доставляется жир, а паренхима молочной железы отсутствует, поэтому адекватно оценить абластичность не представляется возможным.

Оценка края резекции при раке желудка рекомендуется для пациентов при T3 или T4 стадии заболевания, интраоперационно исследуют, как правило, проксимальный край резекции. Срочное гистологическое исследование позволило выявить опухолевый рост в крае резекции при раке желудка в 8% наблюдений. Положительный край был обусловлен инвазией опухоли подслизистого слоя, неопределяемой при макроскопическом исследовании (рис. 8).

При резекции легкого гистологическое исследование краев резекции применяется редко, за 2 года всего 11 наблюдений. Опухолевые клетки обнаружены только в одном наблюдении при неходжкинской лимфоме. Цитологически край резекции бронха исследовали в 17 наблюдениях, опухолевые клетки не обнаружены.

При раке пищевода опухолевые клетки по краю резекции обнаружены в 11,5%, в одном наблюдении опухоль по краю резекции выявлена только при плановом гистологическом исследовании.

Для оценки адекватности удаления шейки матки при трахелэктомии, выполняли поперечный срез толщиной 1—2 мм с ее резидуальной части для срочного гистологического исследования. С помощью CytoBrush из сохраняемого отрезка цервикального канала получали материал с последующим проведением интраоперационного цитологического анализа. Положительная граница резекции интраоперационно установлена у 5 (6%) из 81 больной. В одном случае, по данным срочного гистологического исследования, выявили рак in situ по краю резекции, в связи с чем произвели дополнительное дисковидное иссечение шейки матки, что позволило обеспечить отрицательную границу резекции и выполнить органосохраняющую операцию. В остальных 4 случаях произведена конверсия трахелэктомии в расширенную экстирпацию матки с транспозицией яичников. Положительная граница резекции в 2 случаях из 5 обнаружена при аденокарциноме, в 2 случаях при аденоплоскоклеточном раке и лишь в одном случае при плоскоклеточном гистотипе [8].

Исследование краев резекции при раке поджелудочной железы проведено в 6 наблюдениях, из них в 3 гистологически выявлена аденокарцинома.

В нашем центре широко применяется цитологическое исследование краев резекции при операциях на органах головы и шеи — опухолевые клетки выявлены в 6,8% наблюдений.

С целью определения абластичности краев резекции при онкоортопедических операциях исследование костного мозга на криостатных срезах практически не применяется, поэтому используется срочное цитологическое исследование. Достоверность исследования составляет 98,8%.

В целом 12% результатов интраоперационного морфологического исследования образцов тканей краев резекции показывают необходимость расширения оперативного вмешательства, чтобы сделать его адекватным.

Контроль информативности взятого материала при некоторых диагностических операциях

При опухолях мягких тканей и костей, средостения диагноз возможен только при комплексном клинико-морфологическом исследовании с обязательным применением методов иммуногистохимии, а также во многих случаях молекулярно-генетических методов исследования. Интраоперационная морфологическая, в основном цитологическая диагностика применяется с целью контроля информативности взятого материала для планового гистологического исследования и по информативности не уступает исследованию замороженных срезов. По данным некоторых авторов, диагноз был бы невозможен без цитологического исследования. Это, как правило, лимфома, плазмоцитома, саркома Юинга, метастатическая карцинома, метастатическая меланома, рак из клеток Меркеля, липосаркома. Для малоклеточных, фиброзных, миксоидных и опухолей из жировой ткани роль цитологического исследования отпечатков ограничена.

Заключение

СИМД остается незаменимой в онкологии, так как способна уточнить информацию о характере патологического процесса, степени его распространения, состояния окружающих тканей и краев резекции, что необходимо при выборе адекватного хирургического вмешательства. Однако, при неясном диагнозе и при небольшом количестве полученного материала не следует любой ценой добиваться интраоперационного морфологического исследования, особенно если речь идет о редких опухолях и неинвазивном раке.

Чувствительность гистологического метода при СИМД составляет 98%, специфичность — 99%, чувствительность цитологического метода при СИМД составляет 95%, специфичность — 96%. Гистологическая гипердиагностика при срочном исследовании составляет 0,5%, гиподиагностика 1%, цитологическая гипердиагностика — 3%, гиподиагностика — 9%. Заключения в предположительной форме при срочном гистологическом исследовании составляют 2%, при цитологическом — 11%. В 12% результатов интраоперационного морфологического исследования образцов тканей краев резекции показывают необходимость расширения оперативного вмешательства. Неинформативный материал при срочном исследовании достигает 2—5%, в основном при срочном цитологическом исследовании.

Золотым стандартом морфологического исследования является комплексное цитологическое и гистологическое исследования, которые являются взаимодополняющими. Необходимо подчеркнуть значение междисциплинарного подхода к диагностике, в том числе и интраоперационной, включая клинические данные и результаты инструментальных методов исследования с целью достижения точного диагноза.

Участие авторов:

Концепция и дизайн исследования: Н.Н.В.

Сбор и обработка материала: В.Ю.М., А.Г.Е., О.В.Б., Е.Н.С.

Статистическая обработка: О.В.Б., А.Н.П.

Написание текста: В.Н.Н., О.В.Б.

Редактирование: В.Н.Н.

Конфликт интересов отсутствует.

Врач онколог, маммолог, хирург Алексей Галкин. Стаж 18+ лет. Принимает в Университетской клинике. Стоимость приема от 2000 руб.

Золотой стандарт для определения HER2 не установлен. Согласно ASCO/CAPs примерно 20% тестов HER2 могут быть неточными. К ним относятся преаналитические, аналитические и постаналитические переменные.

Причины неточностей анализа статуса HER2/neu

К таким преаналитическим переменным, которые влияют на производительность ИГХ или FISH относятся:

- время, необходимое для фиксации образца ткани;

- продолжительность его нахождения в растворе фиксатора;

- последующая обработка.

Такие переменные считаются менее значимыми при использовании методов гибридизации ISH, основанных на амплификации генов, и более значимыми для ИГХ, поскольку ДНК более стабильна, чем белок.

Время до фиксации, то есть время между биопсией или резекцией и помещением образца в фиксатор, должно быть как можно короче. Длительность фиксации оказывает большое влияние на результаты и является основным источником изменчивости. Для ИГХ предложен минимальный период фиксации 6-8 ч, руководящие принципы ASCO/CAP рекомендуют, чтобы фиксация не превышала 48 ч.

ИГХ обнаруживает сверхэкспрессию HER2 на уровне белка и зависит от условий проведения процедур тестирования. К ним относятся в дополнение к трем вышеперечисленным: денатурация, нагревание, извлечение антигена, используемая процедура окрашивания и интерпретация окрашивания. Несмотря на то, что существуют методы извлечения антигена, они могут привести к ложноположительным результатам иммуногистохимии.

Для определенного анализа нужно выбирать свой способ фиксации тканей.

Некоторые фиксаторы, химические вещества или тепло, могут помешать анализу FISH. Однако всегда применяется внутренний контроль для того, чтобы отличить отрицательный результат от неинформативного.

А например, иммуногистохимия способна ошибочно классифицировать опухоли на основе фиксированных формалином и внедренных в парафин образцов. А если использовать замороженный образец ткани того же пациента, то можно получить более точный результат. Фиксация формалином и парафиновое встраивание приводят к появлению множества артефактов, которые сбивают результаты анализа с толку. Очень трудно понять, получается действительно достоверный результат или ошибочный. Так утверждают многие специалисты. Результаты теста ИГХ наиболее надежны для свежих или замороженных образцов тканей. ИГХ является ненадежным способом тестирования тканей, которые сохраняются в воске или других химических веществах.

Врач онколог, маммолог, хирург Алексей Галкин. Стаж 18+ лет. Принимает в Университетской клинике. Стоимость приема от 2000 руб.

Золотой стандарт для определения HER2 не установлен. Согласно ASCO/CAPs примерно 20% тестов HER2 могут быть неточными. К ним относятся преаналитические, аналитические и постаналитические переменные.

Причины неточностей анализа статуса HER2/neu

К таким преаналитическим переменным, которые влияют на производительность ИГХ или FISH относятся:

- время, необходимое для фиксации образца ткани;

- продолжительность его нахождения в растворе фиксатора;

- последующая обработка.

Такие переменные считаются менее значимыми при использовании методов гибридизации ISH, основанных на амплификации генов, и более значимыми для ИГХ, поскольку ДНК более стабильна, чем белок.

Время до фиксации, то есть время между биопсией или резекцией и помещением образца в фиксатор, должно быть как можно короче. Длительность фиксации оказывает большое влияние на результаты и является основным источником изменчивости. Для ИГХ предложен минимальный период фиксации 6-8 ч, руководящие принципы ASCO/CAP рекомендуют, чтобы фиксация не превышала 48 ч.

ИГХ обнаруживает сверхэкспрессию HER2 на уровне белка и зависит от условий проведения процедур тестирования. К ним относятся в дополнение к трем вышеперечисленным: денатурация, нагревание, извлечение антигена, используемая процедура окрашивания и интерпретация окрашивания. Несмотря на то, что существуют методы извлечения антигена, они могут привести к ложноположительным результатам иммуногистохимии.

Для определенного анализа нужно выбирать свой способ фиксации тканей.

Некоторые фиксаторы, химические вещества или тепло, могут помешать анализу FISH. Однако всегда применяется внутренний контроль для того, чтобы отличить отрицательный результат от неинформативного.

А например, иммуногистохимия способна ошибочно классифицировать опухоли на основе фиксированных формалином и внедренных в парафин образцов. А если использовать замороженный образец ткани того же пациента, то можно получить более точный результат. Фиксация формалином и парафиновое встраивание приводят к появлению множества артефактов, которые сбивают результаты анализа с толку. Очень трудно понять, получается действительно достоверный результат или ошибочный. Так утверждают многие специалисты. Результаты теста ИГХ наиболее надежны для свежих или замороженных образцов тканей. ИГХ является ненадежным способом тестирования тканей, которые сохраняются в воске или других химических веществах.

Тестирование FISH является предпочтительным способом оценки сохраненных образцов тканей.

- Аналитические факторы – аппаратура и квалификация специалиста также играют роль, и оказывают влияние на достоверность анализа HER2. Чтобы избежать ошибок, необходима регулярная калибровка микроскопов, использование стандартизированных лабораторных процедур, постоянное профессиональное развитие и специализированные программы обучения персонала.

- Постаналитические факторы связаны с интерпретацией результатов анализа, анализом изображений, отчетностью и постоянным обеспечением качества. Интерпретация ИГХ обычно выполняется вручную, включается субъективный фактор и результаты могут варьироваться в зависимости от опыта и бдительности наблюдателя. Например, при анализе ИГХ можно опросить двух патологоанатомов, смотрящих на один и тот же слайд, и один может назвать это 2+ положительное окрашивание, а другой может назвать это 3+ положительное окрашивание.

Оценка с помощью FISH и более новых методов тестирования HER2 CISH, SISH или DDISH, автоматизирована, поэтому является более объективным и количественным, чем с помощью иммуногистохимии. Например, интерпретация теста Fish HER2 – это гораздо более объективный процесс. С помощью анализа FISH патологоанатом подсчитывает фактические копии генов HER2, которые появляются в виде красного “сигнала” в окрашенном в синий цвет ядре раковой клетки, видимом через микроскоп.

Выделяют еще три основных фактора, которые могут привести к неправильному результату:

- Второй анализ на новом срезе фиксированной формалином, залитой парафином ткани, которая поступает из другой части опухоли, может дать другой результат. Хотя такие опухоли встречаются нечасто, но они могут быть HER2-положительными в одних местах и HER2-отрицательными в других.

- Иногда вся хромосома, на которой расположен ген HER2 (наряду с тысячами других генов), амплифицируется в опухолевой ткани. Это называется полисомией хромосомы 17, и ее можно неверно истолковать как амплификацию гена HER2.

- Техническая ошибка в анализе ИГХ (например, если дозатор, который выпускает каплю окрашивающего реагента на предметное стекло, не открывается) может быть обнаружена только путем включения контрольного образца ткани, а он, как известно, набирает 3+ на том же предметном стекле, что и тестируемая ткань. Если такой контрольный образец не используется, отсутствие окрашивания может быть неверно истолковано как отрицательный результат теста. Анализы FISH, в отличие от ИГХ, имеют встроенный контроль для предотвращения ложных отрицательных результатов.

Независимо от того, какой выбран метод определения HER2/neu статуса (иммуногистохимический или с помощью гибридизации FISH, CISH, SISH или DDISH), необходимо, чтобы он был проведен с соблюдением всех требований. Если получен двусмысленный результат, требуется проведение повторного анализа другим методом. Только так можно получить достоверные сведения о статусе HER2. И только таким образом определить возможность проведения таргетной терапии, которая значительно повышает выживаемость пациентов с раком молочной железы.

Продолжение статьи

- Часть 1. Статус HER2 при диагностике опухолей молочных желез. Характеристика. Часть 1.

- Часть 2. Статус HER2 при диагностике опухолей молочных желез. Иммуногистохимическое тестирование. Тесты ISH.

- Часть 3. Ошибки при определении статуса HER2.

Выскабливание матки – хирургическая процедура, которая проводится в диагностических или лечебных целях. Ее назначают для изучения эндометрия, а также выполнения гистологического исследования. Последующая гистология позволяет определить функционирование слизистой оболочки матки.

- Особенности гистологических исследований

- Показания к выскабливанию матки с последующей гистологией

- Подготовка к выскабливанию

- Проведение гистологии

- Результаты

- Возможные осложнения

Особенности гистологических исследований

Гистология – один из наиболее эффективных методов диагностики гинекологических заболеваний. С помощью такой процедуры можно выявить онкологические процессы на ранних стадиях, а также предраковые состояния.

Материал для гистологического исследования получают путем раздельного выскабливания полости матки и стенок шеечного канала, иногда – путем выполнения аспирационной биопсии.

Раздельное выскабливание матки представляет собой процедуру соскабливания внутреннего поверхностного эпителия органа и цервикального канала. Полученный материал направляют на гистологию.

Раздельное выскабливание проводят не только в диагностических целях: при его проведении можно удалить полип или остановить кровотечение.

Показания к выскабливанию матки с последующей гистологией

Процедура проводится при наличии таких показаний:

- полипы и другие новообразования на слизистой оболочке матки;

- чрезмерное утолщение эндометрия;

- маточные кровотечения, в том числе – слишком продолжительные менструации с обильными выделениями;

- невозможность зачать ребенка;

- угроза развития злокачественных новообразований (например, при плохом семейном анамнезе);

- злокачественные новообразования матки или шейки матки (либо подозрение на них);

- частое наступление внематочных беременностей.

Гистология после выскабливания может быть назначена для уточнения информации, полученной при проведении УЗИ, а также перед плановыми операциями на органах репродуктивной системы. Также ее проводят перед началом лечения злокачественных новообразований матки или шейки матки.

Подготовка к выскабливанию

Пациенткам, которым назначают диагностическое выскабливание для получения гистологического материала, назначают несколько исследований. Это:

- общий осмотр и консультация гинеколога;

- общий анализ крови;

- оценка свертывающей способности крови;

- анализы на вирус гепатита В и С, сифилис и ВИЧ;

- ЭКГ;

- мазок из влагалища.

За 2 недели до назначенной процедуры нужно прекратить прием любых лекарственных препаратов (предварительно необходимо проконсультироваться с врачом.

За 2–3 дня до назначенной процедуры нужно:

- отказаться от половых контактов;

- прекратить выполнение спринцеваний;

- отказаться от использования гигиенических тампонов;

- осуществлять интимную гигиену без использования мыла, геля и других средств;

- прекратить использование вагинальных свечей.

За 8–12 часов до начала процедуры нужно отказаться от приема пищи.

Проведение гистологии

Для получения достоверного результата гистологию материала из матки проводят в несколько этапов, строго соблюдая порядок действий. Процедура состоит из таких частей:

- Фиксация полученного материала. Соскобленные частицы погружают в химический раствор, чтобы не допустить разрушения тканей.

- Промывка материала от избыточного количества раствора.

- Обезвоживание. Полученную ткань постепенно проводят через растворы спирта, повышая концентрацию.

- Заливка. Полученные ткани перемещают в смесь, состоящую из смеси воска с парафином. Далее нужно дождаться полного затвердевания смеси.

- Подготовка срезов. Специальным острым ножом блоки затвердевшего парафина разрезают на отдельные срезы, толщина которых не превышает нескольких микрометров.

- Окрашивание. С частиц удаляют остатки парафина и окрашивают реактивами и красками, подобранными специально для каждого вида ткани.

На завершающем этапе окрашенные срезы снова промывают, обезвоживают и просветляют. После этого на предметное стекло со срезом кладут специальный препарат, накрывают предметным стеклом и передают на исследование гистологу.

На основе изучения представленного материала делают его макро- и микроскопическое описание и составляют заключение.

Описанная методика является плановой и выполняется в течение 5–11 дней. Если ответ нужно получить быстрее, исследуемый материал замораживают, затем делают срезы и изучают их под микроскопом. В этом случае гистологическое исследование занимает 45 минут.

Результаты

По результатам проведенной гистологии определяют доброкачественные и злокачественные новообразования матки.

К доброкачественным относятся:

- Миомы и фибромиомы. Они редко озлокачествляются, но могут достигать больших размеров и провоцировать обширные кровотечения.

- Полипы. Наросты на матке часто вызывают боли и кровотечения. Если они расположены на участках выхода маточных труб, то могут стать причиной бесплодия.

- Кисты эндометрия. Новообразования не склонны к перерождению в рак, но, в случае множественного образования, способны стать причиной бесплодия.

- Диффузная гиперплазия. Такое явление характеризуется утолщением эндометрия по всей площади и может стать причиной кровотечений.

- Аденоматозные полипы. Чаще всего такие новообразования формируются у женщин в период климакса. Они склонны к перерождению в раковую опухоль.

- Очаговая гиперплазия. Эндометрий уплотнен на некоторых участках, а не по всей площади, как при диффузной форме. Внешне такое образование напоминает опухоль. Есть высокий риск перерождения в рак.

Также по результатам процедуры могут быть выявлены признаки злокачественных новообразований. Это:

- Аденокарцинома. Это самая распространенная раковая опухоль матки. При такой опухоли клетки могут в большей или меньшей степени отличаться от здоровых. От степени дифференциации зависит выживаемость.

- Светлоклеточный рак. Такое новообразование чаще диагностируют в пожилом возрасте. В случае раннего обнаружения прогноз благоприятный. В остальных случаях выживаемость снижается из-за частых рецидивов.

- Саркомы матки. Опухоли имеют крайне неблагоприятный прогноз. Они быстро дают метастазы в легкие и брюшную полость.

Возможные осложнения

В случае ошибок, допущенных при проведении выскабливания матки для получения материала на гистологию, могут возникнуть такие осложнения, как:

- перфорация матки;

- надрыв шейки матки;

- скопление крови в полости матки;

- повреждение слизистой оболочки (при избыточном выскабливании).

Чтобы снизить риск осложнений, нужно на протяжении двух недель после выскабливания не заниматься сексом, проводить тепловые процедуры (посещение бани и сауны, прием горячей ванны), заниматься спортом и подвергаться повышенным физическим нагрузкам.