Анализ многочисленных

источников по теории и практике мкк, а

также фактов из личного опыта межкультурного

общения привел автора этого учебника

к выводу, что все

эти ошибки

имеют общий механизм

или причину, не зависимо от национальной

принадлежности коммуникантов – перенос

в чужую культуру ментальных схем

поведения, действующих в родной культуре.

Можно сказать и иначе: причины

всех ошибок в межкультурном общении

сводятся к нарушению «платинового»

правила межкультурного общения:

оказавшись в среде представителей

другой культуры, действуй по ее правилам;

его эквивалентом является пословица

«Не ходи в чужой монастырь со своим

уставом». В основе всех ошибок лежит

один и тот же механизм: людям «очень

трудно поверить, что поведение, которое

они считали «общечеловеческим», на

самом деле таковым не является, а

представляет собой навыки, усвоенные

в определенной культурной среде» [6:

256].

Человек совершает

перенос ментальных схем родной культуры

на чужую уже вследствие своей нерасторжимой

связи с родной культурой, которая

является для него той формой, благодаря

которой он сложился и которая через

множество каналов определяет его

повседневную жизнь [6: 269]. Все случаи

переноса ментальных схем являются

следствием и проявлением этноцентрического

сознания. Этноцентрическое сознание

отождествляет поведение иностранцев

со знакомыми явлениями в родной культуре.

Примеры переноса

ментальных схем поведения родной

культуры в другие культуры мы находим

в книге Эдварда Холла «Как понять

иностранца без слов» [6: 228 – 231]. Вот эти

примеры:

1. «Хотя

все, казалось бы, благоприятствовало

работе группы американцев в Греции, они

сталкивались с огромными трудностями

при выработке соглашения с греческими

представителями властей. Попытки начать

переговоры наталкивались на сопротивление

и подозрительность со стороны греков.

Американцы никак не могли заключить

соглашения, необходимые для начала

работы над новыми проектами. Последующее

изучение показало, что патовая ситуация

была вызвана двумя непредвиденными

причинами. Во-первых, американцы гордятся

тем, что они «называют вещи своими

именами» и «берут быка за рога». Оба эти

качества в глазах греков являются не

достоинствами, а серьезными недостатками.

Их проявления воспринимаются как

отсутствие утонченности, что, по мнению

греков, лишь достойно сожаления.

Американская прямота вызывала у греков

неприязнь. Во-вторых, во время встреч с

греками американцы пытались заранее

определить их продолжительность и сразу

же договориться об общих принципах,

поручив подкомитетам согласовать

отдельные детали соглашения. Грекам

казалось, что таким образом американцы

пытаются схитрить. Греки обычно

согласовывают всё до малейшей детали

при участии всех заинтересованных

сторон и ведут переговоры столько,

сколько это необходимо, не обговаривая

заранее их продолжительность. Вследствие

взаимного непонимания вместо продуктивного

результата США и Греция получили лишь

серию бесполезных встреч, в ходе которых

каждая из сторон осуждала поведение

своих партнеров по переговорам».

2. «На

Ближнем Востоке у американцев часто

возникают трудности в общении с арабами.

Я помню, как один агроном приехал в

Египет, чтобы обучить египетских фермеров

передовым методам ведения сельского

хозяйства. Однажды в ходе своей работы

он попросил своего переводчика, чтобы

тот спросил фермера, какой урожай тот

собирается получить. Фермер ответил

что-то зло и возбужденно. Явно стараясь

смягчить ответ араба, переводчик сказал:

«Он говорит, что он не знает». Американец

понял, что произошло какое-то недоразумение,

но он не мог понять в чем дело. Позже я

узнал, что арабы считают безумной любую

попытку заглянуть в будущее. Когда

американец спросил его о будущем урожае,

египтянин был глубоко оскорблен: он

полагал, что американец относился к

нему, как к ненормальному. Для араба

лишь Бог знает будущее и говорить о

будущем является проявлением высокомерия».

3. «В

Японии я однажды взял интервью у

американского ученого, который был

направлен в эту страну, чтобы преподавать

там американскую историю для университетских

профессоров. Лекции успешно продолжались,

пока американец не стал сомневаться в

том, хорошо ли понимают его слушатели.

Так как он не владел японским, то он

попросил дать ему переводчика. После

нескольких лекций, которые шли с

переводом, американец попросил, чтобы

слушатели сообщили ему, что они поняли

из курса. Ответ, который он получил через

переводчика, гласил, что участники

занятий поняли лишь 50 процентов из

содержания лекций. Американец был в

смятении. Он не

знал,

что невольно оскорбил своих слушателей,

обратившись к услугам переводчика. В

Японии признаком образованности является

умение человека говорить на английском

языке. Японские ученые подумали, что

американец специально унизил их, когда

стал читать лекции с помощью переводчика».

4. Следующий пример

Э. Холл взял из рассказа антрополога

Джона Усима о происшествии на одном

тихоокеанском острове:

«Туземцы

одного острова никак не могли добиться

того, чтобы американские строители

взяли на работу людей в строгом

соответствии с их традиционной системой

социальных норм. Из-за непонимания

руководителями строительной фирмы

местных обычаев на работу было принято

слишком много людей из одной социальной

группы, и в результате равновесие в

обществе оказалось нарушенным. Весь

остров буквально ходил ходуном от

возмущения. Так как американцы отказывались

исправить свою ошибку и нанять людей в

соответствии с местными порядками, то

старейшины двух групп собрались однажды

ночью на совещание, чтобы обсудить,

каким образом перераспределить рабочие

места. Когда они достигли соглашения,

они двинулись толпой к управляющему

строительством и разбудили его, чтобы

сообщить ему о своем решении. Они не

знали, что лишь вопрос жизни и смерти

может послужить причиной для того, чтобы

разбудить американца во время ночного

сна. В результате американец, который

не знал местного языка и местной культуры

и не подозревал, из-за чего разгорелся

сыр-бор, решил, что началось восстание,

и срочно вызвал на остров отряд морской

пехоты. Ему не пришло в голову, что

отношение ко времени имеет другое

значение для этих людей, чем для

американцев».

Существуют также

многочисленные ошибки интерпретации

информации, полученной из иноязычной

культуры. В данном случае под информацией

понимаются любые сведения, причем как

полученные с помощью вербальных средств

их передачи, так и с помощью невербальных

и паравербальных средств. В учебнике

«Основы межкультурной коммуникации»

Т. Г. Грушевицкой, В. Д. Попкова и А. П.

Садохина называются ошибки

атрибуции

– приписывание людям иных, чем в

действительности, причин и мотивов

поведения, которое является результатом

дефицита информации о другой культуре

[13: 208–211]. К этому виду ошибок относится

в том числе и фундаментальная

ошибка атрибуции,

связанная с разным значением, которое

придают наблюдатель и деятель (действующий

субъект) личностному и ситуационному

факторам: действуя сами, мы недооцениваем

роль личностного фактора и переоцениваем

роль ситуационного, т. е. свои ошибки

склонны «списывать» на счет ситуации,

случайности; являясь же наблюдателями

действий других людей, мы исходим из

обратной логики – переоцениваем значение

личностного фактора и недооцениваем

роль ситуационного. Кроме того,

исследователи называют «ошибку

иллюзорных корреляций»

и «ошибку

ложного согласия».

Первая из них объясняется использованием

заранее известной (априорной) информации

о причинных связях, которая не отражает

реальную мотивировку (ребенок плачет

потому, что он хочет есть – думают

взрослые и начинают его кормить, но

ребенок продолжает плакать, потому что

его эмоциями руководят совершенно

другие причины). Вторая ошибка является

ошибкой этноцентрического сознания:

использование в качестве критерия

оценки своего личного поведения и

переоценка его обычности и распространенности.

Оба типа названных

выше ошибок преодолеваются через

выработку межкультурной компетенции.

Следуя «платиновому»

правилу межкультурной коммуникации,

необходимо учитывать

все указанные выше различия

в национальных коммуникациях и уметь

применять их в практике

общения с

представителями других культур. Только

в этом случае можно рассчитывать на

адекватное понимание, уважительное

отношение к себе как партнеру по

коммуникации и оправдание коммуникативных

ожиданий (важнейший критерий оценки

удачности, эффективности коммуникации).

Д.Б. Гудков предлагает

свою классификацию (типологию)

коммуникативных неудач, в которой

вербальная и невербальная коммуникация

не отделяются друг от друга, а внутри

вербальной намеренно не делается

различия между устной и письменной

речью. При этом ученый отмечает сложность

создания однозначной и непротиворечивой

классификации, поскольку разные

исследователи кладут в ее основу разные

критерии (Б.Ю. Городецкий, О.Н. Ермакова

и Е.А. Земская, О.В. Кукушкина, С.И.

Виноградов, Н.И. Формановская, Г.Г.

Почепцов и другие) [2: 55]. Д.Б. Гудков

выделяет следующие разновидности

коммуникативных неудач:

1) «внешняя

интерференция»:

инофон переносит знаки и значения своего

лингво-культурного сообщества в другую

культуру, в которой эти знаки или вообще

отсутствуют или связаны с другими

значениями [2: 63].

Пример: «Группа

американских студентов, находясь на

экскурсии в Ереване, зашла в ресторан.

Их обслуживал молодой официант. Одна

из американок несколько раз улыбнулась

ему, так как, по ее словам, она сама

работала официанткой и знала, какой это

нелегкий труд, поэтому желала подбодрить

молодого человека. Когда студенты

выходили из ресторана, официант ждал

их у входа и предложил улыбавшейся ему

девушке следовать за ним, ее отказ вызвал

у него гневную реакцию, которую поддержали

его стоявшие рядом товарищи, американские

студенты вступились за свою соотечественницу,

в результате чего произошла крупная

драка, закончившаяся коллективным

приводом в милицию. Таким образом,

улыбка, имевшая для американки значение

“я понимаю ваши трудности”, для того,

к кому эта улыбка была обращена, имела

значение “я приглашаю тебя к ухаживанию

и готова на это ухаживание ответить”.

Последующее поведение девушки заставило

молодого человека чувствовать себя

обманутым и обусловило указанные

действия. Неверная интерпретация знака

одним из коммуникантов и неготовность

к подобной интерпретации другого

коммуниканта привели к серьезному

конфликту» [2: 62 – 63].

2) «Внутренняя

интерференция»:

инофон пытается оперировать знаками

другого лингвокультурного сообщества,

но пользуется ими неадекватно (знак,

характерный для весьма ограниченной

зоны общения, универсализируется,

начинает восприниматься как характерный

для всех коммуникативных ситуаций

данного лингвокультурного сообщества

[2: 63 – 64]. В качестве примеров этой ошибки

Д.Б. Гудков приводит случаи, когда

студенты-иностранцы активно используют

сленговую лексику не только в общении

со своими сверстниками, но и с

преподавателями, значительно старшими

их по возрасту, или когда первые,

здороваясь с профессором, употребляют

слово «привет» [2: 64].

Расширю круг

приведенных примеров, опираясь на личный

опыт межкультурного общения. Все они

взяты из общения с одним из моих самых

талантливых учеников русской литературы

как иностранной, уроженцем северо-восточной

Франции.

А) Под Новый год,

пожелав поздравить студентов и

преподавателей с наступающим праздником

и стремясь выглядеть при этом остроумным,

мой ученик Николя поместил в факультетской

стенгазете свое поздравление и подписался:

Колян.

Б) В беседах с

красивыми девушками, желая выглядеть

смелым и остроумным, он говорил: «Хочешь

большой и чистой любви? Приходи на

сеновал!». Видя замешательство как

ответную реакцию, он решил выяснить у

меня, в чем дело. Я ответила на вопрос

вопросом: «А ты знаешь, что такое сеновал

и зачем туда приглашают девушек?» «Нет»,

– ответил он. Тогда я объяснила. Его

лицо мгновенно вспыхнуло, и он растерянно

проронил: «Да Вы что?! Не может быть!».

В) Я и Николя

спускались по широкой лестнице

профилактория. Мой партнер при этом

галантно предложил мне взять его под

руку. Неожиданно он споткнулся и в

сердцах громко произнес русское

нецензурное слово на букву «Б». Я осекла

его, объяснив, что при женщинах, детях

и т.д. это слово употреблять нельзя.

«Можно!» – горячо возразил мой собеседник

и аргументировал: «Все

говорят!».

По Д.Б. Гудкову,

существуют 3 класса причин, порождающих

коммуникативные неудачи:

1) различия в

устройстве родного и неродного языков

коммуникантов;

2) индивидуальные

различия говорящих;

3) прагматические

факторы [2: 57], к которым относится, в том

числе, невладение

одним из коммуникантов системой значений

той культуры, на языке которой ведется

общение, и способов их актуализации.

Эту причину можно обозначить и как

различия

в кодах участников коммуникации

[2: 66]. Эти коды не только вербальные, но

они фиксируются в языке. Все приведенные

выше примеры КН обусловлены именно

данной причиной. Она приводит к тому,

что говорящий на иностранном языке

«неверно оперирует телами знаков при

порождении речи и неверно связывает

означающее и означаемое при интерпретации

высказываний» [2: 65].

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Ключевые слова: коммуникация, межкультурная коммуникация, коммуниканты, коммуникативные неудачи в межкультурном общении.

В наш стремительный век время течет со скоростью света. Все изменяется ежеминутно. Человеческие контакты становятся шире, свободнее и понятие межкультурного общения уже не вызывает удивления, а, напротив, плотно входит в нашу жизнь. Каждому человеку предельно понятно, что не общаться попросту невозможно: нам не нужны для этого только слова. Люди общаются и невербально путем жестов, звуков, взглядов. Не только коммуникация как таковая, но и межкультурная коммуникация стала частью нашей повседневной жизни.

Объект межкультурной коммуникации интересен сам по себе, так как он размещается на стыке нескольких фундаментальных наук: лингвистики, культурологии, психологии, лингвострановедения, этнографии, социологии. Теория межкультурной коммуникации имеет огромное значение, поскольку в современный век сверхскоростной информации контакты между людьми, народами, культурами чрезвычайно интенсифицируются, типичным становится поликультурное и полиэтническое общество. [2, с.10–11]. Создание и повсеместное использование таких программ и приложений для ПК и мобильных устройств как ICQ, Skype, WhatsApp и т. д. существенно облегчает процесс обмена информацией. Cуществующие ныне системы мгновенного обмена сообщениями в режиме реального времени через сеть Интернет (Instant Messaging, IM — англ.) дают человечеству свободу общения и самовыражения. К самым распространенным мессенджерам относятся: уже названное и всем известное ICQ, MSN, Yahoo! Messenger, QIP, Miranda IM, Google Talk, Skype, Viber, Twitter, Facebook. Не стоит забывать и используемые нами каждый день SMS и e-mail, вытеснившие в крупных городах системы традиционного обмена сообщениями (классическая почта, телефонные звонки).

Однако, несмотря на огромное разнообразие мессенджеров, практический подход к проблемам МКК недостаточно изучен, поскольку, во-первых, теория межкультурной коммуникации — сравнительно новая дисциплина, в частности, для России. Во-вторых, существует ряд спорных вопросов, до сих пор не имеющих однозначного решения, так как мнения исследователей расходятся в силу неоднозначности этой учебной дисциплины. В-третьих, российская учебно-методическая база достаточно скудна и не вполне оказывает помощь в рассмотрении того и или иного вопроса.

С одним из таких спорных моментов в теории и практике межкультурной коммуникации (так как без практического применения нет и теории) я и попыталась разобраться в моей научной статье, название которой звучит как “Причины коммуникативных неудач в межкультурном общении”.

В основу этой статьи легла моя магистерская диссертация, успешно защищенная в 2007г. в Российском Университете Дружбы Народов (Москва, Россия), а также современные работы исследователей, предлагающих свою точку зрения по этой проблеме. Итак, попробуем разобраться, откуда возникает понятие коммуникативной неудачи и рассмотрим причины, эти неудачи порождающие.

Каким бы интересным и познавательным ни был процесс общения между людьми, тем не менее, он подразумевает под собой неполноту и неоднозначность. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы точно передать нужную нам информацию, четко сформулировать свою мысль и донести ее до собеседника. Но что мы видим в результате? А в результате, как говорил классик: “Мысль изреченная есть ложь” (Ф. Тютчев):

«Как сердцу высказать себя?

Другому как понять тебя?

Поймет ли он, чем ты живешь?

Мысль изреченная есть ложь».

[9, с.40.]

Таким образом, процесс коммуникации предстает перед нами цепью непрерывных сбоев, ничего не значащих фраз и, как следствие, коммуникативных неудач. Если же речь идет об общении представителей разных культур, тогда возникает проблема коммуникативной неудачи (КН) в межкультурном общении (МКО).

Для начала вспомним, что говорил в своих работах величайший исследователь теории языка немецкий мыслитель-гуманист Вильгельм фон Гумбольдт, так как каждый специалист в области исследования МКК должен осознавать его великий вклад в лингвокультурологию и языкознание. Согласно его теории, «форма каждого языка находится в неразрывной связи с духовными задатками народа и с той силой, которая порождает и преобразует эту форму… Весь путь, по которому движется язык… есть порождение духа… Язык есть орган, образующий мысль (Die Sprache ist das bildende Organ des Gedanken)… Духовное своеобразие и строение языка народа пребывают в столь тесном слиянии друг с другом, что коль скоро существует одно, то из этого обязательно должно вытекать другое.»… [3,.74–75]. Таким образом мы видим, насколько тесно связан так называемый Гумбольдтом «дух народа» и язык. А что по сути своей представляет субъект народного духа? Им является человек говорящий. Как пишет в своих трудах современный специалист в исследовании теории и практики МКК Виктория Владимировна Красных (именно благодаря ее великолепному курсу и была выбрана тема моего магистерского исследования): «Человек говорящий — личность, одним из видов деятельности которой является речевая деятельность (охватывающая как процесс порождения, так и процесс восприятия речевых произведений). [6, с.50].

Таким образом, возникает понятие коммуникации. Моделей коммуникации было предложено великое множество. Предлагаю рассмотреть наиболее, на мой взгляд, интересные.

1. Теория коммуникации Аристотеля состоит из трех частей:

а) этос — качества (природа) отправителя информации;

б) логос — природа, структура и содержание послания или информации;

в) пафос — природа, чувства и мысли получателя информации/аудитории.

2. Теория Гарольда Ласвелла, имеющая свое начало в более близкое к нашим дням время (XX век), состоит из следующих составляющих:

а) кто говорит;

б) что говорит;

в) кому говорит;

г) с каким результатом.

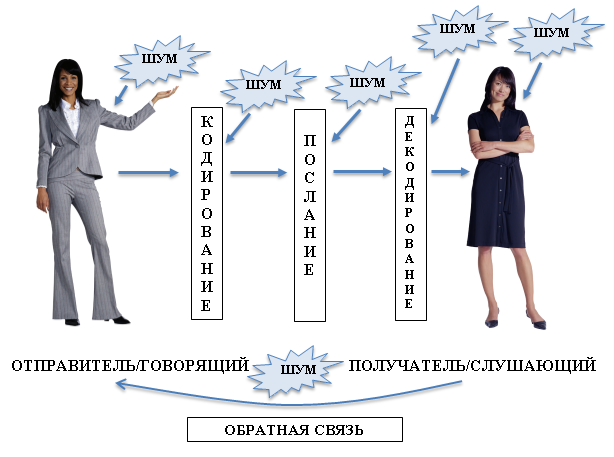

3. Модель Шеннона и Уивера [7, с.90], адаптированная Гаррисоном, на мой взгляд, представляет собой на сегодняшний день самую полную модель коммуникации, в которой вводится такое понятие как «шум». Под шумом понимается нарушение связи между элементами коммуникации. Подобные нарушения могут быть вызваны как особенностями канала передачи (например, техническими проблемами передачи звука при телефонном разговоре (помехи на линии, некачественная связь), так и задумчивостью или невнимательностью отправителя или получателя информации, физическим нездоровьем, эмоционально-волевым настроем (рассеянность, симпатия, антипатия), личной заинтересованностью/незаинтересованностью и т. д. Обозначим элементы коммуникации по Гаррисону:

а) отправитель информации;

б) шум;

в) кодировка информации;

г) шум;

д) посредник/послание;

е) шум;

ж) декодирование информации;

з) шум;

и) получатель информации;

к) шум. — Причем, все элементы неразрывно связаны между собой и представляют некую замкнутую цепь. [10, с.28–29].

Для лучшей наглядности рассмотрим коммуникационную модель на схеме:

Рис. 1 Адаптация Гаррисона модели Шеннона и Уивера

Таким образом, мы понимаем, что сообщение полученное далеко не всегда такое же, как сообщение отправленное — если, конечно, вообще может идти речь о таком соответствии. Как же тогда добиться успешной коммуникации в таких условиях?

Вспомним, что В. В. Красных рассматривает коммуникацию как «процесс взаимодействия двух и более языковых личностей с целью передачи или получения, обмена информацией, т. е. того или иного воздействия на собеседника, необходимого для осуществления совместной деятельности [4, с. 172]. Поскольку коммуникация при таком понимании предполагает процесс передачи / получения / обмена информацией, то число коммуникантов всегда больше или равно двум. А если коммуникантов как минимум двое, то для успешного процесса коммуникации их должно что-то объединять. Что же это? «Одним из важнейших факторов, обусловливающим адекватность коммуникации, … является наличие общего фонда знаний коммуникантов». [6, с.99].

Если же общего фонда знаний нет или по разным причинам возникает «шум», мы сталкиваемся с понятием коммуникативной неудачи. Если же участники коммуникации принадлежат к разным культурам, возникает коммуникативная неудача в межкультурном общении (КН в МКО).

Согласно выводам, сделанным мною в моей магистерской диссертации, на возникновение КН оказывают влияние как лингвистические, так и экстралингвистические факторы, причем последние определяют выбор говорящим тех или иных языковых средств.

К лингвистическим факторам, вызывающим коммуникативные неудачи, относятся:

1. ошибки кодирования, неверный выбор коммуникантом кода передачи сообщения;

2. характер акта референции.

Экстралингвистические факторы, приводящие к коммуникативным неудачам — пресуппозиция, коммуникативная установка говорящего, искажение передаваемого сообщения, использование невербальных компонентов коммуникации, психический феномен «внимание». [1, с.88]

Кроме того, выделяются КН, порождаемые свойством языка, неоднозначностью языковых единиц, различиями в коде говорящего и слушающего, различиями в индивидуальных свойствах говорящего, неверным пониманием коммуникативного намерения говорящего, неадекватной передачей чужой речи, этноцентризмом, прагматическими факторами, игнорированием одним из собеседников прагматического компонента в семантике слова, нарушением стереотипных связей между категориями смыслов, наличием стереотипов речевого поведения и мышления.

Для иллюстрации вышеозначенных выводов приведу пример, а именно, политический анекдот как источник коммуникативных неудач по причинам отсутствия фоновых знаний и неверного понимания слушающим коммуникативного намерения говорящего. Итак:

Американский президент звонит советскому (российскому) лидеру и говорит, что у Америки на 10 ракет с ядерными боеголовками больше и, таким образом, США вырвались вперед в гонке вооружений. Советский (российский) лидер в ужасе, но тут ему докладывают, что еще 20 ракет случайно нашли где-то в тайге. Очень довольный советский лидер восклицает: «Пока у нас такой бардак, мы непобедимы!»

Как мы видим, коммуникативная неудача может быть вызвана не только отсутствием общих фоновых знаний участников коммуникативного акта, но и разными политическими взглядами рассказчика и слушателя. Возможно, говорящий даже не задумывался о возможном непонимании со стороны слушающего, поскольку для него самого его послание предельно ясно и понятно, и даже смешно. Рассказывание анекдота «чуждой» слушателю идеологической направленности вместо смеха может не только привести к КН, но даже вызвать конфликтную ситуацию. [1, с.67].

Итак, на основании проведенного анализа источников, посвященных теории и практике исследования межкультурной коммуникации и причин КН в МКО, я пришла к следующим выводам, которые я постаралась изложить в форме советов коммуникантам:

1. В процессе межкультурного общения необходимо сформировать положительный настрой к партнеру, поскольку негативный человеческий настрой влечет за собой дисбаланс в восприятии чужой культуры. Как результат, культура говорящего может быть отвергнута слушающим или понята превратно. На начальном этапе общения с представителями чужой культуры необходимо говорить четко и медленно, избегать использования идиом, анекдотов, культурно-специфических слов и выражений, сокращений. Все ваши усилия буду вознаграждены успешным актом коммуникации.

2. В процессе межкультурной коммуникации будьте готовы и открыты к познанию новой=чужой (ставим знак равенства) культуры, поскольку психологическая зажатость говорящего и/или слушающего нивелирует успешное восприятие межкультурных различий.

3. Научитесь видеть и слышать контекст коммуникации, который тоже несет большую смысловую нагрузку. Так как мы подаем и получаем информацию и на вербальном, и на невербальном уровне (жесты, взгляды, тактильные ощущения и тд), то игнорирование этой составляющей коммуникации непременно приведет, к сожалению, к КН. Безусловно, декодирование посланий представителями разных культур проходит по-разному, но преодоление основных сложностей сделаем коммуникацию плодотворной.

4. Совет с точки зрения психологии коммуникации: преодоление этноцентризма, являющегося одним из серьезных причин КН в МКО. Мы часто встречаем людей, которые чувствуют некое превосходство над другими, следовательно, их эгоцентризм может быть перенесен и на этноцентризм, в результате которого они могут быть не готовы и/или не способны понять и оценить не только своего партнера по МКК, но и культурные ценности представителей других наций. Эго- и этноцентризм тоже становится причиной КН в МКО.

5. Слушающему необходимо стремиться верно истолковывать коммуникативные намерения говорящего. На примере приведенного политического анекдота мы наглядно убедились в этом утверждении.

6. Стремитесь к созданию общих фоновых знаний в процессе коммуникации. Если же акт коммуникации первичный, убедитесь, что ваш собеседник обладает теми же знаниями, что и вы, будь то общекультурные, психологические, политические и проч., иначе коммуникативной неудачи не избежать.

7. Необходимо овладеть набором коммуникативных средств и уметь их правильно выбирать в зависимости от ситуации общения и от выбора собеседника(тон, стиль, тематика и т. д.). Помните тот факт, что в каждой культуре существует определенное количество запрещенных для обсуждения тем. В западной коммуникативной традиции темы о физическом состоянии человека, перенесенных заболеваниях, зарплате собеседника, источниках его заработка, как правило, закрыты. Помните об этом и старайтесь учитывать этот факт в процессе МКО.

8. Будьте открыты новым контактам и общению с новыми собеседниками, не стоит рассматривать понятие «новое» как синоним «чужое». Если участники коммуникации толерантно настроены друг к другу и к акту коммуникации, их безусловно ждет успех.

Список используемых сокращений

МКК — межкультурная коммуникация

МКО — межкультурное общение

КН — коммуникативная/ые неудача/и

КН в МКО — коммуникативные неудачи в межкультурном общении

Литература:

1. Бахурова, Е. П. Причины коммуникативных неудач в межкультурном общении: дис. магист. лингв.: 05.24.07/ Е. П. Бахурова. — Москва: ИИЯ РУДН, 2007, 95 с.

2. Белая, Е. Н. Теория и практика межкультурной коммуникации: учеб. пособие./ Е. Н. Белая. — Москва: Форум, 2011, 208 с.

3. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию./ Общ. ред. Г. В. Рамишвили. — Москва: ОАО ИГ Прогресс, 2000, 400 с.

4. Красных В. В. Основы психолингвистики и теории коммуникации./ В. В. Красных. — Москва: ИТДГК Гнозис, 2001, 270 с.

5. Красных В. В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология./ В. В. Красных. — Москва: ИТДГК Гнозис, 2002, 270 с.

6. Красных В. В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность?/ В. В. Красных. — Москва: ИТДГК Гнозис, 2003, 375 с.

7. Николаева Ж. В. Основы теории коммуникации: учебно-методич. пособие/ Ж. В. Николаева. — Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2004, 274 с.

8. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация: учеб. пособие/ С. Г. Тер-Минасова. — Москва: Слово/Slovo, 2000, 624 с.

9. Тютчев Ф. И. Серия: Русский мир в лицах

10../Г. В. Чагин — Москва: Русский мир, 2004, 400 с.

11. Theaker Alison, Public Relations/ пер. с англ. C.Бердышева, — Москва: Изд-во Проспект, 2006, 336 с.

Основные термины (генерируются автоматически): межкультурная коммуникация, межкультурное общение, коммуникативная неудача, ICQ, неудача, получатель информации, теория, коммуникативное намерение, мой взгляд, моя магистерская диссертация.

В данной статье мы предпринимаем анализ коммуникативных неудач в ситуациях межкультурного общения путем установления определенных зон риска в модели межкультурной коммуникации. Это поможет в дальнейшем разработать определенную систему рекомендаций по предотвращению непонимания или неправильного понимания собеседниками друг друга. Б.Ю. Городецкий определяет коммуникативную неудачу (далее КН) как такой сбой в общении, при котором определенные речевые произведения не выполняют своего предназначения. Так как в понимании Б.Ю. Городецкого речевое произведение — «это средство воздействия на окружение (на партнера по коммуникации и через него — на другие элементы действительности)» [2: 50], в случае коммуникативной неудачи речевые произведения «как инструкции по преобразованию окружения не реализуются» [2: 51]. Б.Ю. Городецкий полагает, что типология коммуникативных неудач может быть весьма разветвленной, и их классификация может проводиться по различным основаниям. По его мнению, КН могут быть явными и скрытыми, полными или частичными, стратегическими или тактическими, глобальными или частными (в первом случае диалог прерывается полностью или оставляет чувство неудовлетворенности, а во втором происходит его временная задержка или отклонение от основной линии развития). Источниками КН могут быть различные части коммуникативного текста: слово, высказывание, целое речевое произведение, серия речевых произведений. С точки зрения «инструментов общения» (термин Б.Ю. Городецкого) большую роль в возникновении КН могут сыграть расхождения в организации языковых тезаурусов коммуникантов, в банке знаний о мире и т.д. Коммуникативные неудачи могут возникнуть на разных уровнях процесса понимания, начиная от морфологического и синтаксического анализа и заканчивая пониманием коммуникативных и практических целей собеседника. Большой список КН возникает на разных этапах вербализации, в первую очередь на этапе замысла, если он не соответствует ситуационному контексту. Психосоциолингвистические особенности коммуникантов также могут служить источниками коммуникативных неудач. Как видим, автор не пытается составить четкую классификацию коммуникативных неудач, а скорее обозначает «потенциальные болевые точки» процесса коммуникации. Б.Ю. Городецкий подчеркивает наличие в структуре КН «источника». При этом он принимает во внимание различные компоненты коммуникативной ситуации, но, в первую очередь, участников и их характеристики, включая индивидуальные картины мира, а также сообщение и соотнесенность сообщения с контекстом ситуации. Как нам кажется, для определения основных типов КН целесообразно установить «зоны риска» в межкультурной коммуникативной ситуации, основываясь на модели коммуникативной ситуации, которая учитывает особенности межкультурного общения. Эта модель помещает процесс коммуникации в два вида контекста: социокультурный и ситуативный. Такое разделение представляется необходимым, поскольку каждый из этих типов контекста по контекстуальному каналу предоставляет коммуникантам разные виды информации. Ситуационный контекст мы определяем как набор составляющих элементов коммуникативной ситуации: время и место, степень формальности/неформальности, участники и др. Социокультурный контекст включает совокупность норм и правил поведения, характерных для данной ситуации и основанных на ценностях той культуры, которая является фоном для общения коммуникантов. В ситуации межкультурного диалога такое разграничение позволит точнее обнаружить факторы, препятствующие его успешности. Модель выделяет характеристики коммуникантов, которые влияют на эффективность коммуникации: их роли и статусы, личностные свойства, цели и установки, коммуникативную компетенцию и индивидуальную культурную картину мира. Процесс коммуникации моделируется следующим образом. Один из коммуникантов передает сообщение, представленное в вербальном, а также паравербальном и невербальном кодах. Оно поступает на фильтр другого коммуниканта, каковым является его культурная картина мира. Одновременно на фильтр поступает информация по контекстуальному каналу: из социокультурного контекста и из ситуационного контекста. Различные виды информации, поступающие по разным каналам, вступают во взаимодействие с фоновыми знаниями, ценностными ориентациями и контекстом жизненного опыта. Результатом становится декодирование и интерпретация сообщения, включающая умозаключения об имплицируемых смыслах и выстраивание гипотез. При создании сообщения также происходит учет информации, поступающей по контекстуальному каналу, и учет фоновых знаний о собеседнике. От этого зависит отбор релевантной информации для сообщения и выбор дискурсивных стратегий. При устной непосредственной коммуникации вышеописанные процедуры совершаются в режиме реального времени, для ситуаций письменной коммуникации модель может варьироваться. При том, что письменная коммуникация всегда отсрочена во времени, она может предполагать обмен сообщениями, например, при переписке. В этом случае единственным отличием является то, что ситуационный контекст становится виртуальным, информация извлекается не из непосредственно окружающей коммуникантов обстановки, а из характеристик той деятельности и тех отношений, в которые они вовлечены. В других случаях реципиент не имеет возможности донести до автора ответную реакцию на сообщение, но мысленно такая реакция часто формулируется. Контекстуальный канал при этом работает в несколько ином режиме: социокультурный контекст и пространственно-временные обстоятельства, в которых создавалось произведение, могут сильно отличаться от того социокультурного контекста и тех пространственно-временных обстоятельств, в которых происходит интерпретация сообщения. Кроме того, автор при создании текста мог рассчитывать на реципиента с совершенно иной культурной картиной мира. Все это оказывает влияние на механизмы интерпретации разных видов информации, выведения умозаключений, выдвижения гипотез и др. Для выявления «зон риска» в межкультурной коммуникации попробуем соотнести основные типы контекста, присутствующие в модели коммуникации, с характеристиками участников. Но, поскольку = данном случае необходим учет культурной идентичности участников, введем в нашу методику анализа еще три параметра. Этими параметрами стали три типологических измерения культур из классификации Г. Хофстеде [4]. Одно из этих измерений связано с отношением носителей культуры к неопределенности, неясности, возникающей в ситуации общения, и характеризуется либо терпимостью к неоднозначности, либо стремлением ее избежать. У носителей каждой культуры формируется определенная программа, которая вызывает некоторую степень дискомфорта, если ситуация общения недостаточно четко структурирована, необычна и не соответствует ожиданиям коммуниканта. Культуры с низкой терпимостью к таким ситуациям стараются минимизировать возможности и> возникновения, устанавливая строгие правила для каждого типа коммуникативной ситуации. Представители таких культур сопротивляются изменениям, более эмоциональны, обладают повышенной тревожностью и меньшей терпимостью к людям с отличными от них формами поведения. Для них характерна потребность в консенсусе и слабая мотивация к жизненному успеху. Культуры с более высокой терпимостью к неопределенности в ситуациях общения более толерантны к инакомыслию и чаще побуждают своих представителей к поиску нестандартного решения той или иной проблемы. Другое измерение — дистанция власти — характеризует отношение к власти и является показателем того, насколько индивиды, наделенные малой властью, согласны с ее несправедливым распределением в обществе. В культурах с высокой дистанцией власти последняя рассматривается как. основа жизни общества: способность к подчинению, послушанию рассматривается в них как одна из моральных ценностей. В культурах с низкой дистанцией власти особое значение имеет легитимность ее использования, а также уважение к правам индивида. Третье измерение — индивидуализм/коллективизм — разделяет культуры по принципу приоритетности индивидуальных или групповых целей и показывает, насколько важно для индивида быть частью коллектива. Социальные роли и статусы собеседников проявляются в разных типах контекста следующим образом. С точки зрения социокультурного контекста важны два фактора: степень различия социальных статусов собеседников и характеризующая каждую из культур дистанция власти. С точки зрения ситуационного контекста различия в статусах могут быть более или менее значимы для данной ситуации. Культурная идентичность подсказывает участникам, как каждый из них должен себя вести с учетом различия (или сходства) социальных ролей, а также с учетом присущих его/ее культуре норм вежливости. В результате сопоставительного анализа выделяем следующие зоны риска: • Взаимодействующие культуры слишком различны по параметру «дистанция власти». • Собеседники имеют разные стереотипы, касающиеся манеры поведения вышестоящих с нижестоящими и наоборот; соответственно, каждый из собеседников может быть шокирован поведением другого. • Степень значимости статусных различий будет оценена собеседниками по-разному; соответственно, тот, кто воспримет ее как не очень значимую, совершит неправильный выбор коммуникативных стратегий. Рассмотрим еще два компонента модели коммуникации, связанные с коммуникантами: личностные характеристики и отношения друг к другу. С точки зрения социокультурного контекста участник процесса коммуникации может позиционировать себя по-разному, делая выбор либо в пользу личной идентичности, либо в пользу социальной идентичности. Как указывают В. Гудикунст и Й. Ким, для представителей коллективистских культур более характерно фокусировать внимание на социальном статусе собеседника; их отношение к собеседнику в значительной мере определяется этим фактором [3]. Ситуационный контекст может, с одной стороны, скорректировать выбор участника в зависимости от степени официальности ситуации, а также может вызывать (или не вызывать) определенную степень искренности в отношениях. С другой стороны, наше отношение к собеседнику зависит от того, делаем ли мы упор на личные качества человека или на ситуационные факторы. Как видим, здесь также возникают зоны риска. При взаимодействии коллективистских и индивидуалистических культур возможны ошибки и с той, и с другой стороны. Причем, по-видимому, к негативным последствиям может привести именно акцент на личную идентичность в ущерб социальной идентичности собеседника, если он принадлежит к коллективистской культуре. Жесткие стереотипы могут привести к ложным умозаключениям. Как уже указывают многие авторы [5], стереотипы имеют когнитивную природу. Будучи основаны на недостаточной информации, они могут препятствовать поиску более разумных и логичных объяснений поведению собеседника, таким образом, влияя на наше отношение к нему и оценку его личных качеств. Кроме того, возможна негативная оценка личности собеседника при отсутствии должного внимания к ситуационному фактору. В. Гудикунст и Й. Ким отмечают, что, оценивая себя, мы склонны приписывать свои успехи личным качествам, а неудачи — ситуационным. При оценке другого человека тенденция противоположная. Зоны риска выявляются также при сопоставлении типов контекста с целями и установками коммуникантов, а также с их системами ожиданий. В социокультурном контексте ситуации значимость будут иметь такие параметры культур, как индивидуализм/коллективизм (отсюда приоритет индивидуальных или коллективных целей) и различия в отношении к ситуациям неопределенности. Второй параметр определит степень легкости, с которой собеседник скорректирует свои ожидания в зависимости от развития ситуации. Соответственно, от этого будет зависеть успешность общения. В ситуационном контексте ситуации большую роль могут сыграть отличия в практических целях, а также умение правильно интерпретировать информацию, получаемую по контекстуальному каналу. От этого зависят наши умозаключения о целях и установках собеседника. Культурная обусловленность наших установок и ожиданий формирует следующие зоны риска: • у представителей коллективистских и индивидуалистических культур будут существовать различия в приоритетах; • у представителей культур с низкой терпимостью к неопределенности повышенная тревожность будет создавать трудности в общении; • для достижения коммуникативной цели представители разных культур могут использовать высказывания разной иллокутивной силы, разной степени вежливости и т.д.; • в незнакомом контексте могут быть выведены неправильные умозаключения о целях и установках собеседника, особенно если мы опираемся на ложные стереотипы; • различия в культурно-обусловленных сценариях типичных ситуаций [1] могут порождать различия в системах ожиданий: например, в России преподаватель вуза может ожидать, что студенты встанут при его появлении в аудитории, а у американского преподавателя таких ожиданий не будет. Важным участком модели процесса коммуникации являются фоновые знания и ценностные ориентации собеседников. Сопоставляя их с различными типами контекста, получаем следующее: В социокультурном контексте коммуникации большое значение будет иметь объем знаний о культуре собеседника и учет различий в культурных ценностях. В ситуационном контексте важно иметь информацию о собеседнике и о самой ситуации общения: будет ли общение формальным или неформальным, насколько существенны различия в статусах и т.д. Кроме того, успешность общения будет зависеть от того, сумеем ли мы подчеркнуть уважение к куль турным ценностям собеседника. Таким образом, на этом участке модели процесса коммуникации зоны риска могут возникнуть, прежде всего, в связи с недостатком фоновых знаний и с нежеланием учитывать ценностные ориентации собеседника. Еще одним участком модели, на котором возникают зоны риска, следует считать коммуникативную компетенцию собеседников и умение анализировать информацию, поступающую по контекстуальному каналу. На этом этапе анализа нам необходим еще один параметр, который мы позаимствуем у 3. Холла, а именно его деление культур на низкоконтекстные и высококонтекстные. Согласно Э. Холлу, в культурах так называемого «высокого контекста» важная часть информации в процессе общения должна быть извлечена из внешнего контекста ситуации или из представлений собеседников. Говорящий ожидает, что слушатель поймет его проблемы, хотя они не названы и прямо не изложены. Процесс коммуникации в этих культурах протекает экономно, быстро и эффективно, но дополнительное время затрачивается на извлечение скрытой информации. Большое значение имеет не то, что говорится, но то, как это говорится, кто говорит и что стоит за сказанным. Культуры низкого контекста более открыты для чужих, там возлагаются большие надежды на работ, «системы» созданных социальных институтов, а не на личные отношения в группе. В процессе коммуникации вся основная информация при передаче сообщения содержится в нем самом в эксплицитной форме. Частью коммуникативной компетенции является социокультурная компетенция, позволяющая индивиду выбирать адекватные и культурно-приемлемые формы коммуникативного поведения в общении с представителями других культур. Эта компетенция основана на наличии фоновых знаний о других культурах. Соответственно, ошибки в интерпретации сигналов, поступающих из социокультурного контекста, могут быть связаны как с недостатком фоновых знаний о культуре, так с отсутствием социокультурной компетенции. Зона риска в отношении ситуационного контекста наиболее вероятна, если один из собеседников принадлежит к низкоконтекстной культуре и имеет недостаточный опыт общения с представителями высококонтекстной культуры. В первую очередь это касается степени формальности/неформальности ситуации, так как эта два типа культур сильно различаются по умению извлекать информацию из формализованного контекста. Поскольку разные культуры имеют различные культурно-обусловленные сценарии для типовых ситуаций, даже в случае хорошего владения языком общения есть опасность выбрать неправильные дискурсивные стратегии, неверные клише, задать невежливый вопрос и т.д. С другой стороны, возможна и неверная интерпретация дискурсивных стратегий собеседника, на что указывают В. Гудикунст и Й. Ким (см. выше). Отдельно, по-видимому, следует сказать о языковой компетенции, которая также является частью коммуникативной. Недостаточная сформированность языковой компетенции может проявляться, с одной стороны, в неправильном выборе языковых единиц и дискурсивных стратегий, а с другой стороны, в неправильном приписывании смыслов при восприятии речи собеседника, когда и то, и другое связано с недостаточным владением языком общения. Но мы исключили ее из нашего анализа, так как считаем своей целью выявление КН, связанных именно с различиями в культурах, и будем в дальнейшем анализировать сообщения, созданные коммуникантами, имеющими достаточно высокую языковую компетенцию. Разумеется, совсем исключить этот параметр нельзя, так же, как нельзя отделить язык от культуры. Проведенный нами анализ «зон риска» в межкультурной коммуникативной ситуации позволяет нам, с одной стороны, выявить структуру процесса возникновения коммуникативных неудач в зависимости от особенностей функционирования каждого компонента модели процесса коммуникации, а с другой стороны, составить типологию КН с точки зрения возможных источников непонимания или недопонимания. Структура КН в условиях межкультурной коммуникации, с нашей точки зрения, может быть представлена следующим образом. У коммуникативной неудачи есть источник, и в ситуации межкультурной коммуникации этот источник находится в культурных различиях: в характеристиках культур и в культурных картинах мира участников ситуации. Ниже будет показано, какими могут быть эти источники. Источник приводит’ к различиям в понимании ситуации общения по одному или нескольким составляющим: по степени формальности/ неформальности, по значимости различия в социальных статусах, по степени приемлемости той или иной формы поведения и т.д. эти различия формируют у каждого участника собственную систему ожиданий в отношении поведения собеседника, избираемой темы, формы обращения, формул вежливости и др. Далее отправитель сообщения совершает с точки зрения реципиент ошибку на уровне вербальной и/или невербальной организации своего сообщения: выбирает неверную форму обращения, использует неадекватную для культуры реципиента иллокутивную силу высказывания, выражается слишком прямо или наоборот и т.п. И на заключительной стадии возникает реакция реципиента, которая может блокировать дальнейшие пути для понимания: недоумение, ложное умозаключение о намерениях собеседника, о его отношении к реципиенту и т.д. Рассмотрим данную схему на примере сообщения, полученного автором статьи от коллеги из Китайской Народной Республики. «Уважаемая госпожа Шеина Ирина Михайловна! Мы признательны Вам за письма. Но не знаю почему, я не могу открыть Ваше приложение. Прошу прощенья за это. Обращаемся к Вам с просьбой прислать нам приложение еще раз! С почтением, Ван Юньфан». Автор письма является заведующей кафедрой русского языка в одном из китайских университетов и прекрасно владеет русским языком. В целом данное сообщение нельзя считать полной коммуникативной неудачей, но реакцией реципиента было некоторое недоумение. На уровне организации сообщения при полной правильности выбора каждой языковой единицы в отдельности, тем не менее, совершено несколько ошибок: во-первых, не принятое в нашей культуре обращение в начале письма: мы не совмещаем все эти единицы в одном обращении; во-вторых, иллокутивная сила извинения избыточна: в данной ситуации никто не виноват, и мы ожидаем в таких случаях лишь формального сожаления: «К сожалению, мы не смогли открыть приложение» и т.п.; в-третьих, формула «с почтением» при завершении письма несколько устарела и выглядит избыточно вежливой. Как видим, у коммуникантов существуют некоторые различия в понимании ситуации. Они, несомненно, связаны с различиями в культурах. Дистанция власти выше в китайской культуре, а статус российского участника этого письменного диалога на момент написания письма несколько выше, чем статус заведующего кафедрой. Для представителя российской культуры это не имеет большого значения, но для китайской участницы это важно, и она подчеркивает это, выбирая наиболее вежливые речевые формулы. Избыточность принесенных извинений подчеркивает, что автор письма готов взять вину за небольшой сбой в работе телекоммуникаций на себя, что также, по-видимому, связано с различием в статусах. Все это нехарактерно для представителей российской культуры. И поэтому получатель письма может испытывать некоторый дискомфорт. По источнику возникновения КН можно сгруппировать следующим образом. Первая группа КН включает те, источником которых являются различия в культурах по основным параметрам, выделенным Г. Хофстсде и Э. Холлом. Вторая группа включает те коммуникативные неудачи, источник которых находится в культурных картинах мира участников коммуникативной ситуации. Итак, наше исследование свидетельствует о том, что коммуникативные неудачи в процессе межкультурной коммуникации являются скорее закономерностью, чем исключением. Результаты анализа подтверждают наш первоначальный вывод о том, что факторы риска неизбежно вытекают из особенностей самой коммуникативной ситуации в условиях межкультурного общения. Но описанная нами в данной статье типология КН является не просто констатацией факта их наличия, но и основой выбора стратегии для их предупреждения и своевременного преодоления. Применяя эту типологию к реальным коммуникативным ситуациям, мы можем в дальнейшем разработать рекомендации для обучения тех, у кого есть потребность в эффективной межкультурной коммуникации. Библиографический список 1. Вежбицкая, А. Язык. Культура. Познание [Текст] / А. Вежбицкая. -М.: Русские словари, 1997; 2. Городецкий, Б.Ю. От лингвистики языка- к лингвистике общения // Язык и социальное познание [Текст] / Б.Ю. Городецкий. — М.: Центр, совет, филос. (методол.) семинаров при Президиуме АН СССР, 1990; 3. Gudykunst, W.B., Kim, Y.Y. Communication with strangers: An approach to intercultural communication [Text] / W.B. Gudykunst. -NewYork: McGraw-Hill, 1997; 4. Hofstede, G. Cultures and organizations: software of the mind [Text] / G. Hofstede. — New York: McGraw-Hill, 1997; 5. Jandt, EE. intercultural Communication. An Introduction [Text] / ЕЕ. Jandt. — Thousand Oaks, California: Sage Publications, 1998.

Шеина И.М. Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета №2 (..2009)

Мясникова А.И.

КОММУНИКАТИВНЫЕ НЕУДАЧИ

Аннотация: в статье рассматривается понятие межкультурной коммуникации, виды коммуникаций, первые направления. Раскрывается понятие коммуникативных неудач, на основе уже имеющихся научных работ исследуются виды и причины коммуникативных неудач.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, коммуникативная неудача, конфликт, общение, переводоведение.

Введение

Современный мир чрезвычайно сложен, пестр и многообразен. В нем одновременно сосуществуют разные народы и культуры, которые или взаимодействуют друг с другом, или никогда не пересекаются между собой. Каждой культуре соответствует своя индивидуальная система ценностей, Жители разных стран руководствуются в своей жизни зачастую взаимоисключающими принципами, представлениями, стереотипами, образами.

Стремительное развитие технического прогресса способствует активному развитию культуры, науки и образования. Что трудно представить без международного общения. Мировые войны, экономические кризисы, научные открытия 20 века привели к столкновению, активному переселению и смешению разных народов. Это придает особую значимость и остроту вопросам межкультурной коммуникации.

Актуальностью данной работы заключается в том, что на современном этапе образование и наука стали не только ведущим культурным, но и одним из решающих факторов экономического и политического развития и эффективным способом международного общения. Особенно важно это учитывать именно сейчас, когда обмен опытом и информацией, т.е. процесс успешной межкультурной коммуникации, становится одним из решающих условий успеха многих стран мира.

Неотъемлемой частью межкультурной коммуникации являются коммуникативные неудачи – это недостижение инициатором общения коммуникативной цели, а также отсутствие взаимодействия, взаимопонимания и согласия между участниками общения. Это и является предметом исследования данной работы.

1 Понятие коммуникации. Межкультурная коммунакация.

Рассмотрим, что такое коммунакация, т.к. сама по себе коммуникация является необходимым условием жизнедеятельности человека и лежит в основе существования социума.

Коммуникация – это передача информации от человека к человеку, специфическая форма взаимодействия людей в процессах их познавательно-трудовой деятельности, осуществляющаяся главным образом при помощи языка. Понятию коммуникации включает в себя:

1) средства связи любых объектов материального или духовного мира;

2) общение передачу информации от человека к человеку;

3) общение и обмен информацией в обществе.

Коммуникация делится на вербальную и невербальную. Вербальная коммуникация предполагает словесную передачу информации. В этом процессе кто-то говорит, а кто-то слушает. Невербальная коммуникация происходит за счет осуществления оптикокинетической системы знаков. Здесь уместны жесты, мимика, пантомимика, особое внимание уделяется тону и интонации, происходит контакт глазами. Такой способ общения внешне выражает внутренний мир человека, его личностное развитие.

Первые направления коммуникации (культурного взаимодействия) возникают в древний период, это: торговые, религиозные, художественные связи, туризм, литературный и образовательный обмен, протекающий в различных формах. Межкультурное общение было представлено в зачаточной форме и носило межцивилизационный характер, но в дальнейшем развиваясь и эволюционируя, оно стало основой межкультурной коммуникации современного периода.

Примеры наиболее яркого взаимодействия:

1) финикийский алфавит, возникший в Палестине между II и I тыс. до н. э., распространился в странах Средиземноморья и лег в основу греческого, римского и позже славянского алфавитов;

2) заимствование античными философами «мудрости» восточных стран;

3) заимствование культа богов;

4) Средневековье: крестовые походы;

5) VIII в. н. э.: нападение арабов на Европу, влияние арабской культуры на европейскую;

6) Великие географические открытия XV – XVII вв. привели к грабежам, колонизациям и разрушению культур менее развитых стран.

В XX веке в связи с разрушительными последствиями мировых войн, появлением оружия массового уничтожения, развитием научного прогресса и появлением новых средств сообщения межкультурное общение стало необходимым условием для решения глобальных проблем и насущных задач. Также происходит становление идеи о равноценности различных культур, сохранении культурного многообразия.

Во второй половине XX в. межкультурная коммуникация принимает острополитизированный характер.

Нашему времени присущи сложные конфликты религиозного характера (из-за различия религий). Происходит активное расширение коммуникативного пространства, включающее всё новые и новые страны, представителей различных социальных групп.

Говоря о взаимодействии представителей разных стран или народов, необходимо упомянуть о межкультурной коммуникации. Межкультурная коммуникация является самобытной, самостоятельной отраслью коммуникации, которая включает методы и научные традиции различных дисциплин, но в то же время является частью общей теории и практики коммуникаций. Обобщая различные подходы к исследованию межкультурной коммуникации, а также учитывая междисциплинарный характер данного явления, можно предложить следующее, достаточно общее определение. Межкультурная коммуникация – это совокупность разнообразных форм отношений и общения между индивидами и группами, принадлежащими к разным культурам. Такое определение межкультурной коммуникации дала Н.М. Боголюбова в своем учебном пособии «Межкультурная коммуникация и международный культурный обмен».

По словам Чулкиной Н.Л., межкультурная коммуникация возникла на «пересечении» ряда наук, таких как история, социология, этика, философия, этнография и др. Межкультурная коммуникация помогает систематизировать исторические и гуманитарные знания, понять явления общественной жизни в едином смысловом контексте, раскрыть единство и целостность мировой цивилизации, состоящей из множества уникальных культур народов мира. Создание атмосферы глубокого уважения к культуре народов, стремление к взаимопониманию и сотрудничеству способствуют утверждению гуманизма в отношениях между людьми, развивают чувство ответственности за исторические судьбы мировой культуры.

2 Коммуникативные неудачи. Типы и причины коммуникативных неудач

Общение, или коммуникация, между людьми является достаточно сложным и тонким явлением. На его успешность влияет взаимодействие большого количества факторов. Неуспешную коммуникацию или «сбой» в общении принято называть коммуникативной неудачей. Это явление недостижения инициатором общения коммуникативной цели, а также отсутствие взаимодействия, взаимопонимания и согласия между участниками общения.

Причины коммуникативных неудач могут быть различны и обусловлены не только незнанием языка, но и отсутствием знаний о культуре собеседника. Например, у иностранцев могут возникнуть трудности с переводом следующих фразеологизмов (или лакун), отражающих русскую культуру: «ни к селу, ни к городу», «поджилки затряслись», «провентилировать вопрос», «от корки до корки», «поднимать бузу» и т.д.

Причины коммуникативных неудач изучены с разных точек зрения. Согласно классификации О.П. Ермаковой и Е.А. Земской причины коммуникативных неудач можно поделить на три общих типа:

-

порождаемые устройством языка (недостаточное владение системой лексики, грамматики, фонетики, иностранного языка);

-

порождаемые индивидуальными различиями говорящих (принадлежат к разным культурам, языкам, сообществам);

-

порождаемые прагматическими факторами (незнанием правил коммуникации в различных ситуациях общения, т.н. дискурсивные неудачи).

К первому типу коммуникативных неудач могут относиться, например, неудачи, порождаемые неоднозначностью языковых единиц или неточным знанием семантики слов. В качестве примера приведем перевод экспрессивной лексики из романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» на итальянский язык переводчиками В. Дридсо, М.С. Прина и М. Крепакс.

Встречающееся в тексте обращение «Голубчик.» переводчики В.Дридсо и М.С. Прина, чтобы облегчить восприятие текста иностранным читателем, использовали прием уподобления, заменив слово «голубчик» на «caro amico» — «дорогой друг» и «carissimo» — «дорогой (милейший)». М. Крепакс применила прием перифрастического перевода, раскрыв буквальный смысл слова «голубчик» как «mio giovane colombo», т.е. «молодой голубь».

Далее на примере диалога Понтия Пилата и Йешуа Га-Ноцри также взятого из романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» рассмотрим неудачи, вызванные индивидуальными различиями говорящих:

«Голос отвечавшего, казалось, колол Пилату в висок, был невыразимо мучителен, и этот голос говорил:

– Я, игемон, говорил о том, что рухнет храм старой веры и создастся новый храм истины. Сказал так, чтобы было понятнее.

– Зачем же ты, бродяга, на базаре смущал народ, рассказывая про истину, о которой ты не имеешь представления? Что такое истина?»

В силу индивидуальных культурных различий у персонажей разный взгляд на понимание «истины».

В качестве примера к коммуникативным неудачам третьего типа можно привести еще один диалог между Понтием Пилатом и Иешуа Га-Ноцри:

«Человек со связанными руками несколько подался вперед и начал говорить:

– Добрый человек! Поверь мне…

Но прокуратор, по-прежнему не шевелясь и ничуть не повышая голоса, тут же перебил его:

– Это меня ты называешь добрым человеком? Ты ошибаешься. В Ершалаиме все шепчут про меня, что я свирепое чудовище, и это совершенно верно, – и так же монотонно прибавил: – Кентуриона Крысобоя ко мне.

…

– Преступник называет меня «добрый человек». Выведите его отсюда на минуту, объясните ему, как надо разговаривать со мной. Но не калечить.

…

– Римского прокуратора называть – игемон. Других слов не говорить. Смирно стоять. Ты понял меня или ударить тебя?»

Любой человек видит мир в определенных культурных рамках. Механизмы поведения и оценок, работающие в рамках одной культуры, начинают давать сбои в контактах с людьми, которые в своем поведении руководствуются другими культурными нормами. Это служит причиной неуверенности, потери внутренней стабильности, неверных интерпретаций поведения партнера, непонимания друг друга.

Приведенные выше примеры иллюстрируют различное мировоззрение у странствующего философа Иешуа Га-Ноцри и прокуратора иудеи Понтия Пилата, как у представителей двух разных культур, в следствие чего происходит коммуникативная неудача. Понтий Пилат одинок и несчастен. Он умнее многих, а любви в его жизни нет. Вот в чем заключается истина. Иешуа тоже одинок. Но для прокуратора все люди злы, а Иешуа любит их, называет «добрыми людьми». Счастье Иешуа состоит в любви к людям.

Говоря о причинах коммуникативной неудачи, стоит упомянуть об отличии русской традиции общения от китайской. Обращения по имени в Китае ограниченные, их используют в семье, обычно так обращаются старшие к младшим. Также их используют очень близкие между собой люди. Больше в ходу обращения по фамилии. Но при этом есть свои правила. Так, если это молодой человек (или он просто намного моложе вас), можно добавлять к его фамилии приставку «Сяо», что означает «маленький». Если же человек старше вас или вы уже сами взрослый человек, то к своему ровеснику или человеку чуть постарше надо обращаться «Лао», что переводится как «старый», иногда — «старина». Например, Лао Ли, Лао Ван. А если это очень уважаемый, почтенный человек, то приставку Лао ставят после фамилии. В то время как в России принято обращение по имени не только в кругу близких людей. В странах, где говорят на китайском, принято при обращении к родственнику озвучивать и степень родства. В России приняты похожие правила, но они не так строги. Например, русская культура допускает обращение к братьям и сёстрам своих родителей и просто по имени, и в сочетании «тётя Марина», в китайской культуре же говорить просто имя грубо. К тому же, у каждого члена семьи есть очень конкретное название. Например, в китайском есть 8 разных слов для двоюродных братьев и сестер в зависимости от гендера, стороны родства (материнская или отцовская) и возраста (старше или младше вас).

Ранее мы рассматривали в основном вербальные неудачи, теперь поговорим о невербальных. Вербальные и невербальные неудачи достаточно трудно отделить друг от друга. К невербальной коммуникации относятся мимика и жесты – одно из важнейших средств общения не только людей, но и животных. Считается, что жест национален, поэтому у разных народов их значение может не совпадать. Известно, что итальянцы очень эмоциональный народ и не могут обойтись без выразительной жестикуляции, особенно это касается южных регионов, жители которых способны вести диалоги используя лишь жестикуляцию без слов.

Италия является ярким примером того, как между собеседниками одной национальности (итальянцев) может возникнуть межкоммуникативная неудача – в силу исторически сложившихся особенностей (до 1861 года Италия была раздробленной, в каждом регионе существовал свой собственный язык-диалект) культура северных регионов Италии разительно отличается от культуры южных регионов. В период становления государственного итальянского языка «volgare» учителей южных регионов отправляли на север, а учителей северных регионов – на юг. Это делалось для более быстрого освоения жителями новой объединенной Италии единого государственного итальянского языка. Т.к. учителя могли ослушаться и преподавать в родных регионах на диалектах этих регионов.

Вернемся к жестикуляции. Итальянский жест-комплимент «Bella!» — «красивая» схож с русским жестом «думаю». «Описание жеста: слегка обхватить большим и указательным пальцами переднюю часть нижней челюсти (остальные пальцы могут быть либо вытянуты, либо слегка согнуты), затем пальцы как бы скользят к нижней части подбородка». Так описывает этот жест Л.А. Петрова в своей книге «Итальянская жестикуляция».

Есть также жесты-восклицания – это как ответная реакция на собственные действия, состояния, эмоции, мысли, а также на окружающую обстановку. Итальянский жест «Vittoria!» — «Победа!» похож на русский жест «два», когда указательным и средним пальцами руки изображают латинскую букву «V».

Неправильное восприятие жеста и приписывание знаковой функции незнаковым единицам другой культуры являются причинами коммуникативных неудач. Например, в Италии женщине могут подарить букет с четным количеством цветов, в России же четное количество цветов дарят на похороны. Или же наоборот: в России хризантемы дарят на праздники на ряду с другими видами цветов, тогда как в Италии хризантемы – символ скорби, эти цветы несут на кладбище. Приведенные выше примеры могут служить иллюстрацией случаев «внешней» интерференции, когда инофон — это человек, оказавшийся в непривычной для него языковой среде, и это не обязательно иностранец – переносит знаки и значения своего лингвокультурного сообщества в другую культуру, в которой эти знаки или вообще отсутствуют или связаны с другими значениями. Но кроме «внешней», существует и «внутренняя» интерференция, т. е. инофон пытается оперировать знаками другого языка (лингвокультурного сообщества), но пользуется ими неадекватно. Так, студенты-иностранцы могут активно использовать сленговую лексику в общении не только со своими сверстниками, но и с преподавателями, которые значительно старше, чем они, здороваться с профессором, употребляя слово «привет» и т. п.

Заключение

Чтобы избежать коммуникативные неудачи в процессе коммуникации, необходимо сформировать положительный настрой к собеседнику, быть готовым и открытым к познанию новой или чужой культуры. Научиться слышать контекст коммуникации, несущий большую смысловую нагрузку. Так как мы подаем и получаем информацию на вербальном и на невербальном уровне, слушающему необходимо стремиться верно истолковывать коммуникативные намерения говорящего и быть открытым новым контактам и общению. Не стоит рассматривать понятие «новое» как синоним «чужое». Если участники коммуникации толерантно настроены друг к другу и к акту коммуникации, их безусловно ждет успех.

Список литературы:

-

Агапова С.Г. Основы межличностной и межкультурной коммуникации / C. Г. Агапова. Минск: Феникс, 2004. С. 282.

-

Боголюбова, Н. М. Межкультурная коммуникация и международный культурный обмен: учебное пособие / Н. М. Боголюбова. — Санкт-Петербург: Издательство СПбКО, 2009. — 416 c. — ISBN 978-5-903983-10-0.

-

Будагов Р.А. Слово и его значение. 2-е изд. — М.: Добросвет-2000, 2003. — 64 с. ISBN 5–94119–017–4

-

Булгаков. М.А. Белая гвардия; Мастер и Маргарита: Романы/Предисл. В.И. Сахарова.-Мн.: Юнацтва, 1988.-670 с.: ил.

-

Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура. Три лингвострановедческие концепции: лексического фона, рече-поведенческих тактик и сапиентемы / Под редакцией и с послесловием академика Ю. С. Степанова. — М.: «Индрик», 2005. — 1040 с. ISBN 5-85759-289-5

-

Виноградов. В.С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы). — М.: Издательство института общего среднего образования РАО, 2001.

-

Виноградов. В.С. Перевод. Общие и лексические особенности, Москва 2006.

-

Чулкина, Н. Л. Основы межкультурной коммуникации: учебное пособие / Н. Л. Чулкина. — Москва: Евразийский открытый институт, 2010. — 144 c. — ISBN 978-5-374-00333-8.

-

Формановская Н.И. Коммуникативные аспекты единиц общения / Н.И. Формановская. М., 2012. С. 291.

-

Петрова Л.А. Итальянская жестикуляция. На все случаи жизни: учеб. пособие/Л.А. Петрова. – М.: Астрель; Владимир: ВКТ, 2021.

-

Хакимова, Ш. Р. Лакуны как лингвистическое явление / Ш. Р. Хакимова. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2015.

-

Bulgakov M.A. Il maestro e Margherita, con All’amico segreto e Lettera al governo dell’Urss, traduzione e note di Maria Serena Prina, postfazione di Igor Sibaldi, Milano, Mondadori, 1991.

-

Bulgakov M.A. Il maestro e Margherita, Prima edizione integrale italiana e mondiale, prefazione di Vittorio Strada, traduzione di Vera Dridso, Torino, Einaudi, 29 luglio 1967.

-

Bulgakov M.A. Il maestro e Margherita, Traduzione e cura di: Margherita Crepax . Giangiacomo Feltrinelli Editore Milano, Prima edizione nella collana “Universale Economica I Classici” gennaio 2011.

Интернет-ресурсы:

«Китайский менталитет и традиции общения» — из лекции профессора Ли Иннань: https://aleks070565.livejournal.com/7540750.html

4

1. Примеры коммуникативных ошибок при кросс-культурном взаимодействии

Выполнила:

Некрасова Кристина,

МЭВ 161

2. Понятие

Межкультурная коммуникация – это прямое или опосредованное

взаимодействие между представителями различных культур и

народов

3. Причины ошибок

Предубеждения и стереотипы;

Отсутствия фоновых знаний культуры коммуниканта

(речевого, гастрономического этикета, допущение сходств);

Языковые различия (различия в идиоматических оборотах,

обращениях, стилях, используемых для эмоционального окрашивания

речи);

Различное значение невербальных средств общения в разных

культурах;

Стремление оценивать;

Повышенная тревога или напряжение.

4. Языковые различия

Когда компания KFC открыла свой первый ресторан

в Пекине в 1987 году, китайцы случайно перевели

знаменитый лозунг KFC «Так вкусно, что пальчики

оближешь!», как «Мы будем откусывать ваши пальцы!»

Лозунг Pepsi “Мы предлагаем вам вернуться к жизни”

вызвал основательную панику в Китае, где они перевели его

как «Мы вернем ваших предков из могилы»

Название Coca-Cola в Китае впервые было прочитано как

«Ке-коу-ке-ла», что означает «Укуси головастика» или

«восковая лошадь» в зависимости от диалекта. Компания

потом с трудом подобрала фонетический эквивалент «кокоу-ко-ле», который переводится как «счастье во рту»

5.

В 1977 году авиакомпания Braniff Airlines провела

рекламу кожаных кресел, которые они установили

в салонах первого класса, используя слоган “Fly in

leather” (дословно — «Лети в коже»), который был

переведен на испанский как «Vuela en cuero», что

означает “Лети голым”

6.

*

7. Тактильные

КУЛЬТУРЫ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ КОНТАКТА

Арабский мир и регион Средиземного моря Южная Европа и

Латинская Америка

ВАРИАТИВНЫЙ КОНТАКТ

Центральная и Восточная Европа

Северная Америка

Австралия и Новая Зеландия

КУЛЬТУРЫ НИЗКОЙ СТЕПЕНИ КОНТАКТА

Большинство азиатских стран

Объединённое Королевство

Северная Европа

8. Рукопожатия

Немцы

крепко, быстро, часто

Французы

легко, быстро и часто

Британцы

умеренно

Латиноамериканцы

крепко и часто

Североамериканцы

крепко и нечасто

Арабы и

жители Южной Азии нежно, часто и длительно

Корейцы

умеренно, крепко и нечасто

Жители Азии

очень нежно и нечасто

9. Визуальные

Так, на Ближнем Востоке, в Малайзии, Шри–Ланке, Африке и

Индонезии левая рука считается грязной, поэтому ни в коем

случае ею нельзя протягивать кому-либо деньги, еду, подарки, а

также принимать пищу.

• С осторожностью нужно относиться к

опущенным в карманы брюк рукам.

В Аргентине это считается неприличным.

• В Японии нельзя подтягивать на публике

ремень, так как это может быть

воспринято как начало харакири.

В Беларуси и других постсоветских

странах, в Великобритании или США

В Греции или Иране

«замолчи!»

всё отлично!

10. Акустические

Паузы в общении:

Арабский Восток, Южная и Западная Европа,

Латинская Америка

В Японии и Китае

Взгляд:

“Жесткий”,

прямой взгляд: Северная Европа и

Северная Америка.

Умеренный контакт: Южная Корея, Таиланд,

большинство стран Африки.

Избегание прямого взгляда в глаза:

большинство стран Азии.

11. Столкновения культур

Испанская фирма договорилась с Мексикой о продаже

большой партии пробок для шампанского, но окрасили их в

бордовый цвет, который оказался в мексиканской культуре

цветом траура, и сделка сорвалась.

Индийские авиадиспетчеры сообщили диспетчеру высоту

не в метрах, а в футах, как это принято в английской

культуре, что привело к гибели казахского самолета при

посадке в Дели

В Китае самым неудачным подарком станут часы или

зонтики, символизирующие смерть, а упаковка, в которую

завернут презент, не должна быть белой.

в Корее – изделия с надписью «сделано в Корее», в Колумбии –

вещи с логотипами, которые считаются некачественными

и дешевыми.

В Латинской Америке провалилась реклама сигарет

«Мальборо» с ковбоем на лошади, так как для «латинос»

ковбой — представитель беднейшего населения и может

позволить себе курить только самые дешевые сигареты.

12.

Темы разговора

Популярные

В России

Популярные в

Европе

1. Путешествия

2. Погода

3. Политика

4. Хобби, интересы

5. Литература, искусство

6. Работа

7. Деньги, доходы, зарплата

—

—

++

+

++

+

+

+

+

—

+

+

+

—

8. Происхождение

9. Возраст

10. Здоровье

11. Религия, вероисповедание

считается невежливым

—

++

—

+

—

—

—

12. Расовые отношения

13. Актуальные темы

+

+—

—

—

(авиакатастрофы, землетрясения и пр.)

13. Чего не следует делать?

При первом знакомстве называть англичан или французов по имени инициировать

обсуждение любых вопросов, связанных с религией партнера;

спорить с латиноамериканцем о футболе;

хлопать японца или тайваньца по плечу или спине;

Прикасаться к голове в буддийских странах

спрашивать европейца, сколько он зарабатывает;

употреблять в присутствии чернокожих американцев русское слово “негр”

шутить с серьезным видом на тему русской мафии или в шутку причислять себя к

ней;

дарить нечетное количество цветов американцам;

делать деловой американке комплименты, связанные с внешностью и полом;

заходить в японский дом в обуви

указывать в азиатской стране на кого-то пальцем;

хвалить в гостях некоторые вещи (вазы, картины..), иначе хозяину придется их вам

подарить

сидеть в азиатской стране “нога на ногу” так, что видна подошва вашего ботинка

говорить «спасибо» индиийцу (означает, что ты переводишь общение на чисто

формальный уровень )

14. Спасибо

15.

16. Советы для успешной коммуникации

проявляйте уважение к тому, что важно для вашего партнера и его культуры;

изучите и учитывайте законы, правила и нормы, принятые в другой стране

и обществе;

развивайте свои географические знания, не позволяйте собеседнику

предположить, что вы плохо знакомы с его страной, местностью

всегда помните имя, фамилию и название должности своих партнеров, а также

манеру официального обращения к ним;

выучите ряд слов (и верное произношение) на родном языке иностранного

делового партнера — это будет расценено как знак вежливости и уважения;

всегда расшифровывайте и поясняйте значение аббревиатур, сленга и жаргона,

которые ваш собеседник в силу своей культуры может не знать/не понимать;

следите за своей артикуляцией и дикцией — лучше говорите медленно, но четко

и внятно;

будьте осторожны с юмором — перевод некоторых шуток может привести

к неточностям, абсурду и, как следствие, неловкости;

помните о том, какая форма приветствия/прощания с партнером уместна

в стране с другой культурой.