1.4.1.1. Разбивка

коммуникаций на промышленной площадке

На промышленной

площадке проходит много коммуникаций:

подземных сетей, надземных трубопроводов,

дорог. Каждая коммуникация должна быть

разбита и построена строго по проекту.

В плане коммуникации

разбивают с относительной ошибкой в

среднем 1: 2000. По высоте наиболее точно

устанавливаются самотечные трубопроводы

(проектные отметки лотков в соседних

колодцах задают с ошибкой порядка ~3

— 5 мм). Уклоны напорных трубопроводов

задаются с меньшей точностью (точность

установки отметок порядка +-1 см).

Сущность разбивки

заключается в том, что по данным проектного

продольного профиля и разбивочного

чертежа в натуру выносят характерные

точки трассы, привязывая их к опорным

геодезическим пунктам. Для рытья

котлованов под колодцы в натуре размечают

их контуры и закрепляют центры колодцев

кольями, в торцы которых забивают гвозди.

Бровки котлована колодца разбивают от

его центра, откладывая в обе стороны от

оси траншеи половину проектной ширины

колодца с учетом откоса. Однако, учитывая,

что колья при рытье котлована будут

уничтожены, положение оси трубопровода

и колодцев закрепляют с помощью обносок.

Обноска состоит

из двух деревянных столбов, устанавливаемых

на краю траншеи на высоте 0.5-0.7 м от

поверхности земли. К столбам прибивают

горизонтальную доску. Положение оси

траншеи в колодце отмечают на обноске

полочкой, на которую прибивают в виде

буквы Т постоянную визирку. Направление

оси трубопровода определяют по

проволоке-причалке, натянутой между

смежных обносок. На обноске краской

подписывают номер колодца и диаметр

прокладываемых труб.

Глубина разрабатываемой

траншеи выверяется с помощью ходовой

визирки, изготавливаемой двух видов:

одна для рытья траншеи, другая, снабженная

в нижней части башмаком, — для укладки

труб. Зачистку дна траншеи следует

контролировать с помощь геометрического

нивелирования.

Трассы самотечных

трубопроводов должны быть обеспечены

постоянными и временными реперами. Для

этого вблизи трассы прокладывают ход

нивелирования IV класса. Временные реперы

должны быть установлены по трассе не

реже чем через 200 м.

Межцеховые

коммуникации в большинстве случаев

идут параллельно сторонам строительной

сетки и разбиваются от пунктов последней

по способу прямоугольных координат.

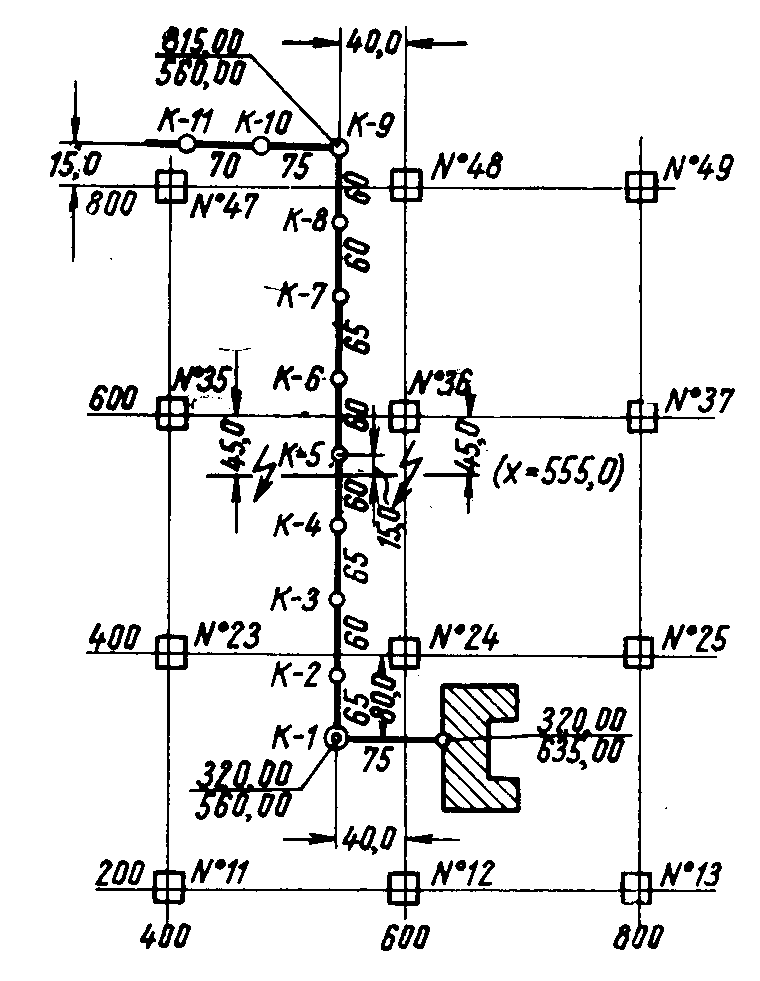

Чертеж для разбивки

в натуре отдельной коммуникации

составляют на основании проектного

плана и продольного профиля; на этот

чертеж (рис. 113) наносят ближайшие

пункты строительной сетки и относительно

них указывают положение разбиваемого

участка коммуникации с углами поворота,

пикетами, колодцами. На углах поворота

подписывают координаты, между колодцами

— расстояния.

От пунктов

строительной сетки разбивают только

углы поворота трассы или узловые колодцы

через 300 — 500 м (на рис. 113 точки К-1 и

К-9). Все промежуточные колодцы и пикеты

определяются в створе этих точек путем

отложения соответствующих проектных

расстояний. Створ задается теодолитом,

расстояния откладывают лентой или

оптическим дальномером. При разбивке

технологических трубопроводов, идущих

многими нитками, почти касающимся одна

другой, находят положение двух крайних

ниток.

Несколько отличается

разбивка надземных трубопроводов. Здесь

разбивают места установки фундаментов

под опоры, на которых затем монтируют

трубопровод. Чтобы трубопровод занял

положение некоторой пространственной

прямой, разбивка фундамента под опоры

и установка на проектные отметки верхних

перекладин, на которые опираются трубы,

должны быть выполнены с надлежащей

точностью. Центры фундаментов опор

разбивают от строительной сетки таким

же способом, как и колодцы подземных

коммуникаций. Около каждого фундамента

строят небольшую обноску, на которую

теодолитом выносят продольную ось

трубопровода и поперечную ось опоры,

По этим осям строят опалубку и устанавливают

анкерные болты.

Перед засыпкой

траншей выполняют исполнительную

съемку. При исполнительной съемке оси

выносят на фундамент и от них измеряют

расстояние до центров анкерных болтов,

чтобы определить их смещение от проектного

положения. Между опорами промеряют

расстояния и нивелируют верх анкерных

болтов и фундамента опоры.

Рисунок 113 — Разбивка

коммуникаций

Вводы подземных

коммуникаций в здания разбиваются от

осей стен. Предварительно по исполнительному

чертежу фундамента проверяют, оставлено

ли в соответствующем месте отверстие.

Место ввода обозначают с внешней стороны

здания и от ближайшего колодца разбивают

трассу. В самотечных коммуникациях

увязывают отметки лотка колодца с

отметкой низа отверстия, чтобы получить

проектный уклон.

Внутрицеховые

коммуникации строятся, как правило,

после окончания строительства фундаментов.

Это дает возможность производить

разбивку этих коммуникаций как от осей

сооружений, так и от закладных частей

и граней фундамента, что в значительной

мере облегчает работу.

При исполнительной

съемке законченных коммуникаций путем

аналитической привязки к пунктам

геодезической основы определяют

координаты углов поворота коммуникаций,

узловых колодцев трубопроводов; центров

стрелочных переводов железнодорожных

линий и перекрестков автодорог;

соединительных муфт, колодцев и мест

пересечений с дорогами кабельных сетей.

Дополнительно все колодцы привязывают

к местным предметам. При съемке

внутрицеховых коммуникаций углы

поворота, колодцы, вводы привязывают к

ближайшим фундаментам.

Одновременно с

плановой съемкой коммуникаций производят

исполнительную нивелировку и определяют

отметки залегания трубопровода, лотков

и крышек колодцев, полотна дорог.

1.4.1.2. Разбивка

подземных трубопроводов

Перенесение на

местность трассы трубопроводов

выполняется при использовании плана,

профиля трассы и сводного плана

коммуникаций. Разбивочные работы для

устройства траншей состоят в том, чтобы

на местности по данным разбивочного

чертежа были вынесены в натуру:

1) все точки

присоединений, подключений и ввод сетей

в здания;

2) углы поворота

осей;

3) центры смотровых

колодцев;

4) места пересечения

с другими коммуникациями;

5) границы и оси

траншей.

На прямолинейных

участках трассы точки выносятся не

реже, чем через 100м. В плане коммуникации

выносятся с точностью 1:2000. Проектные

отметки для самотечной сети выносятся

с точностью 2-5 мм, для напорной сети

1-2см.

Подготовительные

работы по разбивке подземных трубопроводов

выполняются в следующей последовательности:

1) выписывают

координаты и высоты пунктов опорной и

съемочной сети в районе трассы;

2) определяют

координаты всех характерных точек ;

3) определяют длины

прямолинейных участков;

4) вычисляют линейные

и угловые разбивочные элементы.

Выносить в натуру

трассу можно от красной линии, осей

проезда, вершин и сторон строительной

сетки, точек теодолитного хода. Вынесение

в натуру точек оси трассы выполняется

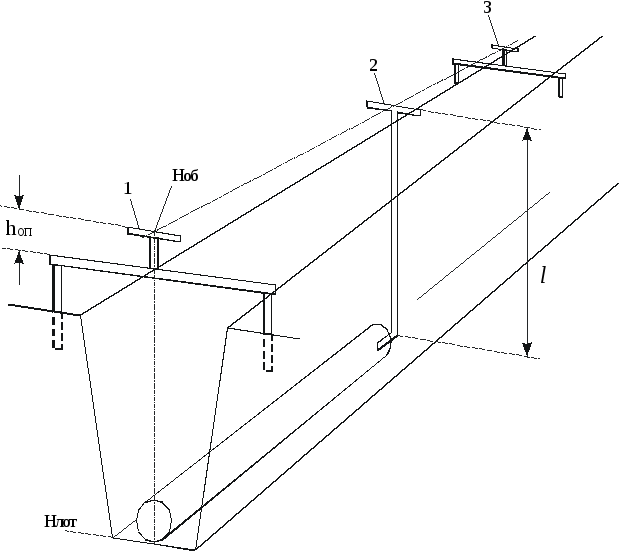

на специально устроенную обноску (рис.

114), так как при рытье траншей оси могут

быть уничтожены. На обноске также

фиксируются контуры траншеи. Обноску

устанавливают перпендикулярно к оси

трубопровода.

От точек крепления

трассы на обноску выносят и фиксируют

ось траншеи (рис. 114). Натянув между

осевыми точками смежных обносок проволоку

и подвесив на нее отвес, проверяют

плановое положение траншеи.

Высотная выверка

дна траншеи

выполняется с помощью визирок. Прокладывают

нивелирный ход и определяют отметки Нн

верхней грани каждой обноски. Из этих

отметок вычитают соответствующие

проектные отметки Нлот

дна траншеи (или лотка). По полученным

разностям выбирают длину ходовой визирки

l (3 – 3,5 м). Если из этой длины вычесть

ранее полученные разности, то можно

определить высоту опорной визирки hоп

опорной визирки на каждой обноски, т.е.:

Hоп=l-(HH

– Hпр)

Рисунок 114 –

Высотная выверка дна траншеи с помощью

визирок:

1, 3 – опорные

визирки; 2 – ходовая визирка.

Для удобства

пользования длина ходовой визирки

выбирается с таким расчетом, чтобы

высота опорных визирок на данном участке

была в пределах 0,3-1м. Все вычисления

выполняют в специальной ведомости6.

Согласно выполненным

в ведомости расчетам заготавливают

опорные визирки и устанавливают их на

необходимой высоте над уровнем обноски.

Высота опорных

визирок над проектной линией дна

одинакова для всех пикетов и колодцев

и равна принятой длине ходовой визирки,

т.е. линия,

проходящая через верхние планки двух

соседних опорных визирок, параллельна

проектной линии дна траншеи.

Поэтому, если встать около одной из

опорных визирок 1 (рис. 114) и, визируя «на

глаз» поверх нее на соседнюю опорную

визирку 3, установить строго на линии

визирования верхний срез ходовой визирки

2, то планка последней будет находиться

на проектной отметке дна траншеи в этой

точке. Перемещая ходовую визирку по дну

траншеи через 3-5 м, получают проектные

отметки, по которым окончательно зачищают

дно.

Точность способа

(при визуальном наблюдении) – соблюдение

уклонов с точностью 1.

Поэтому при расстояниях между опорными

визирками 50-100м, проектные отметки могут

быть заданы в натуре с ошибками 2-3

см, что достаточно для земляных работ.

На участках

вертикальных кривых, где необходимо

учитывать поправки за кривизну трассы,

способ визирок не применяют, а используют

нивелир.

На законченных

участках проводят исполнительную съемку

траншеи: проверяют прямолинейность;

совпадение оси с проектом; нивелируют

дно траншеи, определяя отметки на пикетах

и в колодцах. Расхождение с проектом

допускается 2-3

см.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ

ПРИ СОВЕТЕ

МИНИСТРОВ СССР

ИНСТРУКЦИЯ

по съемке и составлению

планов подземных коммуникаций

Утверждена Главным

управлением геодезии

и картографии при Совете Министров СССР

Обязательна для всех ведомств и учреждений

СССР

МОСКВА «НЕДРА»

1978

Инструкция по съемке и

составлению планов подземных коммуникаций (Главное управление геодезии и

картографии при Совете Министров СССР), М., «Недра», 1978, 44с.

В Инструкции изложены

современные требования и указания по выполнению съемок и составлению планов

подземных коммуникаций, выполняемых в соответствии с «Основными положениями по

созданию топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500», утвержденными

Главным управлением геодезии и картографии при Совете Министров СССР.

Инструкция предназначена для

предприятий и организаций всех ведомств, занимающихся съемкой и составлением

планов подземных коммуникаций.

Инструкция разработана

Научно-исследовательским институтом прикладной геодезии (НИИПГ),

Производственным и научно-исследовательским институтом по инженерным изысканиям

в строительстве (ПНИИИС) Госстроя СССР, Ташкентским политехническим институтом,

Московским городским трестом геолого-геодезических и картографических работ

(Мосгоргеотрест) Главного архитектурно-планировочного управления г. Москвы.

Редакторы: А. С. Земцев (ГУГК), В. И. Соколов, И. В. Смирнова, А. Н.

Афонина (НИИПГ), Т. А. Ларина

(ПНИИИС), А. К. Плахтий (ТашПИ), Б. И. Коськов (Мосгоргеотрест).

Табл. 6, ил. 3.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Инструкция

составлена в соответствии с «Основными положениями по созданию топографических

планов масштабов 1:5000. 1:2000, 1:1000 и 1:500» (1970 г.) и в развитие

«Инструкции по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500

(1973 г.).

Инструкция устанавливает основные технические требования к

проведению исполнительных геодезических съемок подземных коммуникаций и

выполнению работ по съемке существующих подземных коммуникаций, составлению

специальных планов подземных коммуникаций и оформлению технической документации

по выполненным работам, а также определяет правила и порядок создания

материалов картографического учета коммуникации.

1.2. Подземные коммуникации

отображаются на планах в соответствии с «Условными знаками для топографических

планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500» (1973г.) и «Условными знаками

для планов подземных коммуникаций» (1976 г.).

В необходимых случаях, по

согласованию с территориальными инспекциями государственного геодезического

надзора ГУГК, могут применяться дополнительные условные обозначения.

1.3. При съемке подземных

коммуникаций должны быть полностью выявлены и отражены на планах все

существующие прокладки с их основными техническими характеристиками.

1.4. Подземные коммуникации

классифицируются на три группы:

трубопроводы;

кабельные сети;

туннели (общие коллекторы).

К трубопроводам относятся сети водопровода,

канализации (разных систем),

теплофикации, газоснабжения,

дренажа, а также сети специального

назначения (нефтепроводы,

мазутопроводы, паропроводы, золопроводы и пр.).

К кабельным сетям относятся сети сильных токов высокого и

низкого напряжения (для освещения, электротранспорта) и сети слабого тока

(телефонные, телеграфные, радиовещания и пр.).

Туннели служат для

размещения только кабелей. В общих коллекторах размещаются сети разного

назначения.

1.5. Существует два вида

съемки подземных коммуникации: исполнительная геодезическая съемка, выполняемая

в открытых траншеях по окончании монтажа прокладки, и съемка существующих

(ранее проложенных) подземных коммуникаций.

Наиболее достоверным, точным

и целесообразным видом съемки подземных коммуникаций является исполнительная

геодезическая съемка.

1.6. Исполнительная

геодезическая съемка подземных коммуникаций выполняется в масштабе 1:500.

1.7. Съемка существующих

подземных коммуникаций выполняется в масштабе 1:500. Допускается выполнение

съемки в масштабе 1:1000 на территориях с редкой сетью подземных коммуникаций,

а также на территориях городов, где в большом объеме уже выполнены

топографические съемки в масштабе 1:1000. В исключительных случаях на отдельных

участках с особо густой сетью подземных коммуникаций разрешается выполнять

съемку в масштабе 1:200.

1.8. До производства съемки

подземных коммуникаций на территориях городов и крупных промышленных

предприятий должен быть разработан технический проект или программа

производства работ. Работы по съемке подземных коммуникаций выполняются по

утвержденным техническим проектам (программам), согласованным с местными

органами по делам строительства и архитектуры.

1.9. Технический проект

(программа) по съемке существующих подземных коммуникаций характеризует целевое

назначение, размещение, виды, сроки, стоимость, объем работ и методику их выполнения.

Проект содержит текстовую,

графическую и сметную части.

В текстовой части проекта

освещают:

целевое назначение работ;

краткую

физико-географическую характеристику района

работ;

сведения о

топографо-геодезической изученности района работ;

обоснование необходимости и

способов построения планово—высотной основы и выбор масштаба

съемки;

организацию и сроки

выполнения работ;

мероприятия по технике

безопасности и охране труда;

перечень

топографо-геодезических, картографических и других материалов, подлежащих сдаче

по окончании работ.

В графической части проекта содержится:

схема обеспечения района

работ исходными картографическими

материалами с указанием границ участков проектируемой

съемки подземных коммуникаций;

план расположения пунктов планово-высотной геодезической сети и

проектный план ее сгущения.

В сметной части проекта приводится расчет необходимых затрат

на выполнение проектируемых работ.

1.10. При исполнительной

геодезической съемке средние погрешности в положении на плане точек подземных

коммуникаций относительно ближайших пунктов съемочного обоснования не должны

превышать 0,2 мм.

На территориях с капитальной

и многоэтажной застройкой предельные погрешности во взаимном положении на плане

точек близлежащих важных контуров (подземных сетей и сооружений, капитальных

зданий и сооружений и т. п.) не

должны превышать 0,2 мм.

1.11. Средние погрешности в

положении выходов на поверхность земли, углов поворота и других точек

существующих подземных коммуникаций и сооружений при них относительно ближайших пунктов съемочного обоснования не должны

превышать 0,5 мм в масштабе

плана.

На территориях с капитальной

и многоэтажной застройкой предельные погрешности во взаимном положении на плане

точек близлежащих важных контуров (подземных сетей, капитальных зданий и

сооружений и т. п.) не должны превышать 0,4 мм.

1.12. Определение высотного

положения обечайки колодцев относительно реперов государственных нивелирных

сетей при исполнительной геодезической съемке и съемке существующих подземных

трубопроводов в открытых траншеях должно производиться со средней

квадратической погрешностью:

0,02 м для самотечных сетей с уклонами менее 0,001;

0,04 м для самотечных сетей с уклонами более 0,001 и для напорных сетей.

Определение высотного

положения трубопроводов в колодцах относительно реперов государственных

нивелирных сетей должно производиться со средней

квадратической погрешностью:

0,04 м для самотечных сетей с уклонами менее 0,001;

0,05 м для самотечных сетей с уклонами более 0,001 и напорных

сетей.

1.13. Определение высотного положения существующих

коммуникаций, не имеющих выходов на поверхность земли, должно производиться со

средней квадратической погрешностью 0,20 м при глубине

трасс до 2,5 м и 0,30 — при бульших

глубинах.

1.14. На кабельных

прокладках высотные отметки верха

кабеля в открытых траншеях определяют с точностью 0,04 м относительно

реперов государственной сети, а на кабельных прокладках, не имеющих выходов на

поверхность земли, — с точностью 0,10 м.

1.15. Съемка подземных коммуникаций может производиться на

основе опорной геодезической сети, существующего или вновь создаваемого

планово-высотного съемочного обоснования. При создании съемочного обоснования

должны выдерживаться требования «Инструкции по топографической съемке в

масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500» (ГУГК, 1973 г.).

1.16. Съемка элементов

подземных коммуникаций производится методами и средствами, принятыми для

горизонтальной и высотной съемок. Могут применяться сочетания их с

аэрофототопографическими и фототеодолитными методами.

1.17. К планам подземных

коммуникаций относятся топографические планы, основной контурной нагрузкой

которых являются подземные коммуникации и сооружения, имеющие непосредственное

отношение к ним.

1.18. Планы подземных

коммуникаций могут создаваться совмещенные и раздельные.

При создании совмещенных

планов все группы подземных коммуникаций наносятся на оригиналы топографических

планов местности. Совмещенные планы составляются в том случае, если при

нанесении подземных коммуникаций на топографические планы обеспечивается

хорошая читаемость и наглядность всех изображаемых на плане коммуникаций.

Совмещенные планы могут создаваться только при негустой сети подземных

коммуникаций на окраинные территории городов и на территории мелких городов.

Раздельные планы создаются

при большой насыщенности снимаемой территории контурами застройки и подземными

коммуникациями. Раздельные планы составляются на разгруженных дубликатах

топографических планов масштаба 1:500 (1:1000). На разгруженный дубликат могут

быть нанесены сразу все коммуникации или, в зависимости от густоты сетей, одна

или несколько групп (видов) прокладок (например, план сетей водопровода, план

электрических сетей и пр.).

1.19. Планы подземных

коммуникаций для городов или населенных пунктов должны быть составлены по

материалам выполненных съемок в двух масштабах. Если полевые работы выполнены в

масштабе 1:500, то планы составляются в масштабах 1:500 и 1:2000. При

выполнении съемок масштаба 1:1000 планы составляются в масштабах 1:1000 и

1:5000. Не допускается составление планов подземных коммуникаций путем

увеличения с планов более мелких масштабов

1.20. Составление дубликатов

контурных планов должно производиться на малодеформирующейся основе (на

пластиках) по общим правилам, в той же разграфке и номенклатуре, что и оригинал

(см. прилож. 1). Разгрузка дубликата осуществляется за счет исключения второстепенных

контуров. Обязательному нанесению подлежат элементы подземных коммуникаций,

проезды, тротуары, объекты водоснабжения, каналы и арыки по улицам, все

строения с вводами подземных коммуникаций.

1.21. Планы подземных

коммуникации могут также

составляться в виде цифровой модели подземных сетей.

Цифровые модели подземных

коммуникаций строятся путем математической обработки на ЭВМ результатов

геодезических или фотограмметрических измерений. Цифровая модель подземных

коммуникаций используется для различного рода инженерных расчетов, выполняемых

на ЭВМ, и может быть преобразована в графическое изображение с помощью

автоматических графопостроителей.

1.22. Планы подземных

коммуникаций в зависимости от их сроков использования и назначения могут быть

размножены путем изготовления копий посредством офсетной печати, а также иными

способами по подготовленным к изданию оригиналам или по составительским оригиналам.

1.23. Каждый план подземных

коммуникаций должен иметь формуляр, в который записываются все основные данные

технологической схемы и точности съемки. Формуляр составляется по форме

согласно прилож. 2.

На каждый съемочный участок

составляется каталог координат и высот пунктов долговременного закрепления

съемочного обоснования, углов капитальных зданий, узловых колодцев, глухих

поворотов подземных сетей и других характерных точек.

1.24. Полевые работы по

съемке подземных коммуникаций выполняются специализированными организациями. К

работе допускаются ИТР и рабочие, прошедшие специальный инструктаж по

безопасным приемам работ. Съемка подземных коммуникаций должна выполняться с

соблюдением правил по технике безопасности на топографо-геодезических работах и

специальных правил.

1.25. Вскрытие прокладок

шурфами разрешается вести только при наличии разрешения на раскопки и в

присутствии представителя эксплуатирующих

организаций.

2. НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАНОВ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

2.1. Планы подземных сетей и

сооружений составляются в масштабах 1:500 (1:200), 1:1000, 1:2000, 1:5000.

2.2. Планы масштаба 1:200

составляются в виде исключения лишь на отдельные участки улиц или территорий

промышленных предприятий с густой сетью различных подземных коммуникаций, когда

планы масштаба 1:500 перегружены и могут повлечь ошибки при проектировании.

2.3. Планы масштабов 1:500 и

1:1000 являются основными планами учета подземных коммуникаций и должны

отображать точное плановое и высотное положение всех без исключения подземных

коммуникаций с показом их основных технических характеристик (согласно прилож.

3), а также служат основными исходными данными при проектировании инженерных

сооружений на стадии рабочих чертежей или для решения различных задач при

эксплуатации подземных сетей.

2.4. Планы масштаба 1:2000 и

1:5000 являются документами учетно-справочного характера, отражающими наличие

основных существующих подземных коммуникаций, их взаимное расположение,

назначение и основные характеристики (прилож. 4), и служат для комплексного

проектирования подземных сетей и сооружений отдельных районов, а также для

проектирования на стадии технического проекта.

2.5. Планы масштаба 1:10000

являются учетно-справочным материалом, дающим общую характеристику наличия на

данную территорию планов учета подземных коммуникаций крупных масштабов с

показом улиц и объектов, по которым уложены какие-либо подземные коммуникации,

а также ключом к использованию всех имеющихся материалов по подземным

коммуникациям.

2.6. На территории крупных

городов, кроме учетно-справочных планов масштаба 1:10000, составляются обзорные

планы масштаба 1:25000, на которых показывается изученность данной территории в

части картографирования подземных коммуникаций. Они являются ключом к

использованию всех имеющихся материалов учета подземных коммуникаций.

3. ПЛАНОВО-ВЫСОТНОЕ СЪЕМОЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ

3.1. Точность съемочного обоснования должна

соответствовать требованиям съемок в зависимости от масштаба съемки

подземных коммуникаций.

3.2. Планово-высотное

съемочное обоснование развивается преимущественно в виде теодолитных ходов или

микротриангуляции аналогичной точности различного рода геодезических засечек,

ходов нивелирования IV класса и технического нивелирования.

А. Теодолитные ходы

3.3. Предельные длины

теодолитных ходов не должны

превышать величин, приведенных в табл. 1.

3.4. Измерение линии в

теодолитных ходах производится в прямом и обратном направлениях оптическими

дальномерами, редукционными тахеометрами ТП и Редта-002, стальными лентами и

рулетками. Стальные ленты и рулетки должны быть проверены на полевом компараторе.

У оптических дальномеров определяются их

коэффициенты.

Таблица 1

|

Масштаб съемки |

Предельные длины ходов между пунктами опорных |

Удаленность узловых точек от пунктов опорных |

|

|

на застроенной территории |

на незастроенной территории |

||

|

1:500 |

0,6 |

0,9 |

0,7 |

|

1:1000 |

1,2 |

1,8 |

1,0 |

3.5. Расхождение значений

длины линий при измерении в прямом и обратном направлениях не должно превышать

1:2000.

Относительные невязки теодолитных ходов не должны превышать

1:2000.

3.6. При углах наклона линий

более измеряются вертикальные углы и вводятся поправки за

приведение длин линий к горизонту.

3.7. Длины линий в

теодолитных ходах не должны быть более 350 м и менее 20 м на застроенных

территориях города и менее 40 м — на незастроенных.

3.8. Допускается приложение

висячих теодолитных ходов, длины которых не должны превышать величин, указанных

в табл. 2.

Таблица 2

|

Масштаб |

Длина линии, м |

|

|

на застроенной территории |

на незастроенной территории |

|

|

1:5 00 |

100 |

150 |

|

1:1000 |

150 |

200 |

3.9. Угловые невязки в

замкнутых полигонах и ходах не должны превышать

где п-число

измеренных углов в ходе или полигоне.

В теодолитных ходах углы измеряются теодолитами не менее

30-секундной точности одним полным приемом. Перестановка лимба между

полуприемами производится на величину или не более чем на

для теодолитов с

односторонним отсчетом (типа Т15, Т20, ТЗО, ТТ-4, ОТШ, ТОМ) и на для остальных теодолитов.

Угловые расхождения между полуприемами

не должны превышать .

Б.Микротриангуляция

3.10. Микротриангуляция

развивается в виде несложных сетей треугольников, геодезических

четырехугольников, центральных систем, а также цепочек треугольников,

проложенных между двумя сторонами (базисами) или пунктами сети высшего класса.

3.11. Между исходными

сторонами (базисами) допускается построение не более:

10 треугольников для съемки

в масштабе 1:500;

15 треугольников для съемки

в масштабе 1:1000.

Базисные стороны измеряются

в прямом и обратном направлениях с относительной погрешностью не грубее 1:5000.

3.12. Связующие углы

треугольников должны быть не менее ,

а стороны — не короче 150 м.

В треугольниках измеряются

все три угла.

Измерение углов производится

теодолитами не менее 30-секундной точности двумя круговыми приемами.

Расхождения приведенных к общему нулю одноименных направлений из разных приемов должны быть не более

.

Угловые невязки в

треугольниках не должны превышать .

3.13. Отдельные точки

планового съемочного обоснования могут определяться прямыми, обратными и

комбинированными засечками. Точность угловых измерений при этих способах

аналогична микротриангуляции.

В. Нивелирование IV класса

3.14. Высотным обоснованием

для съемки самотечных сетей подземных коммуникаций с уклонами

менее 0,001 являются реперы и марки

государственной нивелирной сети и все

точки, высоты которых определены

нивелированием IV класса.

3.15. Ходы нивелирования IV

класса прокладываются в виде одиночных ходов, опирающихся на два исходных

репера, или в виде систем ходов с узловыми точками. В исключительных случаях

допускается проложение замкнутых и висячих ходов, опирающихся на один исходный

репер. Висячие ходы прокладываются в прямом и обратном направлениях.

3.16. Отсчеты по рейкам при нивелировании IV класса

выполняют по средней и одной из крайних нитей — по черной стороне реек и по

средней нити — по красной стороне реек. Отсчеты по крайней нити по черной

стороне реек производят для определения расстояний.

Нивелирование IV класса

выполняется нивелиром, имеющим увеличение трубы не менее 25х и цену

деления уровня не более на 2 мм, а также нивелирами

с самоустанавливающейся линией визирования НС4, N i 025 и другими равноточными

инструментами.

Рейки для нивелирования IV

класса применяются двусторонние шашечные.

Случайные погрешности

дециметровых делений реек не должны превышать 1 мм.

3.17. Нивелирование

производится из середины при нормальном расстоянии нивелира от реек 100 м. Если

увеличение трубы не менее 30х, то при спокойных изображениях

допускается увеличивать длину визирного луча до 150 м.

Неравенство расстояний от

нивелира до реек на станции не должно превышать 5 м, а накопление их в секции —

10 м.

При применении нивелиров с

самоустанавливающейся линией визирования эти допуски могут быть увеличены

соответственно до 7 м на станции и до 12 м в секции.

Высота визирного луча над

поверхностью земли (или ее покрытия) должна быть не менее 0,2 м.

Расхождения в превышениях,

полученных по черной и красной сторонам реек, не должны превышать на станции 5

мм.

3.18. Невязки в ходах или

полигонах между твердыми пунктами должны быть не более: мм при числе станций менее

15 на 1 км хода и мм-при числе станций более 15 на 1 км хода, где L — длина

хода (полигона) в км, определенная по дальномеру при нивелировании; п-число станций в ходе или полигоне.

Вычисление превышений и

высот нивелирования IV класса производится с округлением до 1 мм. Уравнивание

выполняется способом узлов или полигонов с определением по результатам

уравнивания средней квадратической погрешности нивелирования на 1 км хода.

Г. Техническое нивелирование

3.19. Высотным обоснованием

съемки подземных коммуникаций являются реперы и марки государственной

нивелирной сети и все точки, высоты которых определены техническим

нивелированием.

3.20. Ходы технического

нивелирования прокладываются в виде одиночных ходов, опирающихся на два

исходных репера, или в виде систем ходов с узловыми точками. В исключительных

случаях допускается проложенне замкнутых и висячих ходов, опирающихся на один

исходный репер. Висячие ходы

прокладываются в прямом и обратном направлениях.

3.21. Допустимые длины ходов

технического нивелирования даны в табл. 3.

Таблица 3

|

Характеристика линий |

Длины ходов в км при сечении рельефа |

|

|

0,25 м |

0,5 м |

|

Между двумя исходными пунктами |

2,0 |

8 |

|

Между исходным пунктом и |

1,5 |

6 |

|

Между узловыми точками |

1,0 |

4 |

3.22. Невязки в

полигонах и ходах не должны превышать величин, вычисленных по формуле

где L —

длина хода в км.

На местности со значительным

уклоном, когда число станций на 1 км хода более 25, допустимая невязка

подсчитывается по формуле

где n — число

станций в ходе (полигоне).

3.23. Техническое нивелирование выполняется техническими

нивелирами и теодолитами, имеющими уровень при трубе, по двум сторонам реек при

одном горизонте или по одной стороне рейки при двух горизонтах. При этом должны

соблюдаться следующие требования:

расхождение между превышениями, полученными на станции, не должно

превышать 5 мм;

расстояния от инструмента до

реек должны быть, по возможности, равными и не превышать 150 м.

3.24. При нивелировании

пунктов съемочного обоснования одновременно выполняется нивелирование колец

люков ближайших колодцев и камер.

3.25. В результате работ по

созданию планово-высотного съемочного обоснования должны быть составлены

следующие материалы:

схемы теодолитных и

нивелирных работ;

полевые журналы;

материалы вычислений;

каталог координат и высот

закрепленных пунктов планово-высотного съемочного обоснования;

кроки расположения

закрепленных пунктов;

пояснительная записка.

3.26. Для закрепления пунктов съемочного обоснования

применяются типы знаков, предусмотренные нормативным документом ГУГК «Центры

геодезических пунктов для территорий городов, поселков и промышленных

площадок».

4. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЪЕМКА ПОДЗЕМНЫХ СЕТЕЙ И

СООРУЖЕНИЙ

4.1. Исполнительная

геодезическая съемка подземных сетей и сооружений производится в процессе строительства объектов в

открытых траншеях и котлованах до их засыпки.

4.2. При исполнительной геодезической съемке плановое

положение подземных коммуникаций и сооружений при них может быть определено:

на застроенной территории от

пунктов опорной геодезической сети и точек съемочного обоснования, а также

промерами от близлежащих капитальных зданий и сооружений и углов кварталов,

координаты которых определены полярным методом с пунктом геодезической основы,

и точек съемочных ходов;

на незастроенной территории

от пунктов опорной геодезической сети и точек съемочных ходов.

4.3. Исходной высотной

основой для нивелирования подземных коммуникаций при исполнительной съемке

служат реперы и марки государственной нивелирной сети I, II, III и IV классов.

4.4. В процессе

исполнительной съемки обязательно снимаются:

створные точки оси

коммуникации (верх прокладки) через

каждые 50 м на прямолинейных участках;

углы поворота прокладки,

главные точки кривых (начало, середина и конец) при плавных поворотах

коммуникации в плане, точки изломов и изгибов в плане и по высоте;

центры люков, колодцев и

камер;

точки пересечения осей

вводов и выводов с наружными гранями

зданий и сооружений;

центры мест переходов коммуникации из подземного положения в

наземное (кабельные столбы, «стояки» и др.);

точки пересечения оси

основной коммуникации с осью

присоединения или отвода;

оси пересекающих или идущих

параллельно снимаемой прокладке

подземных коммуникаций,

граничные точки на осях

футляров (защитных кожухов или

дюкеров);

здания и сооружения,

расположенные на расстоянии до 50 м от оси трассы, отсутствующие на проектном

плане;

реперы и марки нивелирной

сети.

Кроме того, по каждому виду

сетей снимают и отражают в абрисах следующие элементы и детали подземных сетей:

по

водопроводным сетям — центры (по оси) стыковых соединений, водомерные узлы, воздушные

вантузы, центры оснований водоразборных и питьевых колонок и поливочных кранов,

створные краны, задвижки, пожарные гидранты, конуса и заглушки, углы наружных

граней упоров и компенсаторов всех видов;

по канализации

и водостоку —

углы решеток дождеприемников, центры (по оси) стыковых соединений, аварийные

выпуски, фильтры и т. п.;

по

тепловым сетям

— центры (по оси) сварных соединений труб, углы компенсаторов, центры подвижных

и неподвижных опор, положение обратной трубы на поворотах и в камерах, задвижки

и прочие устройства, а также все данные сопутствующего дренажа сети с выпусками

в канализацию;

по

газовым сетям —

центры (по оси) стыковых соединений, углы наружных граней газорегуляторных

пунктов, регуляторы давления, задвижки, гидравлические затворы, конденсационные

горшки, контрольные трубки, углы компенсаторов, конуса и заглушки;

по

силовым кабельным сетям — центры муфт, углы компенсаторов, контуры запасов кабеля, углы

фидерных станций и трансформаторных подстанций, киосков и коробок;

по

телефонным сетям

— центры муфт, углы распределительных коробок, шкафов, щитов, телефонных будок;

на

кабельных прокладках, служащих защитой от электрокоррозии подземных сооружений

— катодные

станции, электродренажные установки, вентильные блоки, КИПы, контуры анодного

заземления с обязательным указанием расстояния между электродами, отсасывающие

кабели и другие устройства с указанием мест подключения.

4.5. В процессе

исполнительной съемки определяются также следующие основные технические

характеристики:

назначение коммуникации;

материал и размеры колодцев

и камер;

материал и диаметр труб,

футляров, дюкеров;

назначение сетевой арматуры

(задвижки, вантузы, пожарные гидранты и т. д.) и вид фасонных частей (тройники,

кресты, створы и т. д.);

материал и вид муфт;

вид, материал и размеры

компенсаторов;

материал и толщина изоляции;

характеристика стыковых соединений (звеньев) труб: сварные, раструбные, муфтовые, фланцевые;

материал и размеры упоров;

вид электрокоррозийной защиты (электродренажная, катодная,

протекторная).

Кроме того, определяют:

по

канализационным сетям — материал и размеры дождеприемников и решеток, характеристику сети

(самотечная или напорная);

по

тепловым сетям

— тип прокладки (канальная или бесканальная); тип канала (непроходной,

полупроходной, проходной, труба-оболочка);

по

газовым сетям —

давление газа;

по

кабельным сетям —

наружный диаметр и марку кабеля, номинальное напряжение, число кабелей в блоке,

количество занятых отверстий, длину запаса кабеля, материал и размеры

распределительных пунктов, трансформаторных подстанций и киосков;

по

городским телефонным сетям — марку и емкость кабеля (число пар жил), общее число каналов, материал

телефонных коробок и кабельного трубопровода, количество трубопроводов в блоке,

сечение блоков и каналов;

по

подземному дренажу

— тип дренажа (канава, лоток, трубчатые дрены и т. д.), материал и поперечное

сечение лотков, поперечное сечение траншей для закрытых дрен, материал и форму

поперечного сечения галерейных дрен, материал и диаметр всасывающей и обсадной

труб трубчатого колодца, материал фильтра, поперечное сечение и материал

глухого коллектора.

4.6. Съемка характерных точек (элементов) обязательно

сопровождается габаритными обмерами и измерением расстояний между снятыми

точками.

Обмеры внутренних габаритов

колодцев выполняются с точностью 10 мм. Диаметры труб

измеряются с точностью 10 мм.

Типовые колодцы и камеры

обмеру не подлежат.

4.7. У всех колодцев должна

определяться внецентренность, т. е. несовпадение центра люка с центром колодца,

и ориентировка.

4 8. На застроенных

территориях положение подземных сетей и их сооружений определяется от

капитальной застройки следующими методами:

створов;

линейных засечек;

полярным;

перпендикуляров.

4.9. С опорной или съемочной сети элементы подземных

коммуникаций и сооружений снимаются следующими методами:

линейных засечек;

полярным;

перпендикуляров.

4.10. Максимально допустимые

расстояния от пунктов опорной и съемочной сети до контуров подземных сетей и

сооружений приведены в табл. 4.

Таблица 4

|

Методы определения расстояний |

Максимальные расстояния до контуров подземных сетей |

|

При измерении: |

|

|

лентой |

120 |

|

оптическим дальнометром |

80 |

4.11. При определении

планового положения подземных коммуникаций,

если позволяют условия, теодолитные ходы прокладывают по дну траншей.

При значительных глубинах

траншей для производства линейных измерений в горизонтальной плоскости точки

оси подземной коммуникации выносятся на поверхность с помощью отвеса и доски,

уложенной поперек траншеи, или рейки с круглым уровнем, устанавливаемой на

определяемой точке. При наличии на линии обносок над траншеей ось подземной

коммуникации снимается по меткам, сделанным на обносках предварительно

проверенным отвесом.

4.12. При исполнительной вертикальной съемке определяется

высотное положение следующих характерных точек (элементов):

по линейным сооружениям

(трубопроводам и кабелям)

углы поворота (вне

колодцев);

точки на вводах и выводах у

наружных граней стен зданий и

сооружений;

створные точки на прямых горизонтальных участках

коммуникаций через 50 м;

места изломов и изгибов в

плане и по высоте;

точки в местах

присоединений, ответвлений и выпусков;

точки в местах переходов

коммуникаций из подземного в надземное положение;

точки в местах изменения

уклонов и сечения коммуникаций;

по

устройствам и оборудованию

для всех коммуникаций —

обечайка (кольцо) люков колодцев и камер, дно и поверхность замощения возле

них;

для водопровода и

газопровода — верх труб в колодцах;

для канализации — дно лотков

в колодцах (вход и выход), дно труб в выпусках, верх трубопроводов другого

назначения, проходящих через колодец;

для теплоснабжения —

поверхность и дно камер, верх

входящих и выходящих труб, дно и верх туннелей;

для туннелей, блоков и дюкеров

— верх и низ в местах изменения сечения и уклонов, у входов и выходов из

сооружений.

4.13. Определение высотных

отметок элементов колодцев (дна колодца, верха труб и пр.) для сетей с уклонами

более 0,001 (кроме канализационной сети) может выполняться домерами с помощью

рейки или специального щупа от обечайки колодца с введением поправки за наклон

рейки или щупа.

4.14. Вскрытые при

строительстве ранее построенные подземные коммуникации, пересекающие или

проложенные параллельно строящимся, снимаются с той же детализацией, что и

строящиеся.

4.15. После засыпки траншеи

должны быть сняты характерные точки вертикальной планировки над трассой,

зафиксирована характеристика грунта.

4.16. По окончании

исполнительной геодезической съемки составляется исполнительный чертеж, который

входит в состав обязательной технической документации, прилагаемой к акту

приемки сооружения в эксплуатацию, как один из основных документов.

Исполнительный чертеж

содержит сведения, характеризующие степень соответствия возведенного сооружения

проекту. Он состоит из исполнительного плана трассы и исполнительного профиля

коммуникации.

В зависимости от характера

сооружения состав исполнительных чертежей может быть дополнен.

4.17. Исполнительный план

составляется на дубликате

топографического плана или на чистой основе в масштабе 1:500, в масштабе 1:200

составляется в порядке исключения (об этом было сказано ранее). Для разводящих

сетей он может составляться на светокопии проектного плана трассы.

4.18. Все сооружения и их

элементы наносятся на исполнительные планы в соответствии с действующими

условными знаками.

4.19. На исполнительный план подземных коммуникаций

наносятся:

оси подземных коммуникаций и

сооружений и контуры обустройств (колодцы, камеры, распределительные шкафы,

телефонные будки и т. п.);

привязки колодцев, камер,

углов поворота к постоянным ориентирам;

протяженность пролета,

диаметр и материал труб в пролетах между колодцами или углами поворота, а для

кабелей — протяженность их, количество и сечение;

номера зданий с указанием

этажности и назначения;

красные линии застройки,

линии тротуаров, названия улиц и переулков, по которым проходят

подземные коммуникации;

реперы и марки нивелирной

сети с указанием их номера и отметок.

Нетиповые или особо сложные

сооружения на сети, например спецколодцы, поворотные колодцы и т. п.,

вычерчиваются на полях исполнительного плана трассы в более крупном масштабе

(1:20-1:100), а при наличии большого числа таких сооружений — в отдельной экспликации.

4.20. Исходной основой для

составления исполнительного профиля служит копия проектного профиля.

4.21. Исполнительные

продольные профили составляются в масштабах:

горизонтальный — 1:500 или 1:200 (в зависимости от масштаба

исполнительного плана);

вертикальный — 1:50 или 1:20

соответственно.

4.22. Исполнительные

продольные профили составляются на все подземные коммуникации, за исключением

кабельных сетей. Для характеристики их вертикального положения на

исполнительных планах коммуникаций подписываются абсолютные высотные отметки в

виде дроби, числитель которой — отметка земли или дорожного покрытия, а

знаменатель — отметка верха кабеля. Абсолютные отметки выписываются также в

местах изменения глубины закладки кабеля и изменения профиля поверхности

трассы, но не реже чем через 50 м.

Характеристика колодцев

телефонной или электрокабельной канализации выписывается на полях

исполнительного плана трассы путем выносок (в абсолютных отметках).

4 23. На исполнительном

профиле показываются:

фактические и проектные

отметки поверхности земли или дорожного покрытия (черные и красные отметки);

проектные и фактические

отметки подземных трубопроводов;

все колодцы и камеры, вводы,

выпуски, газовые коверы и т. д.;

диаметр, материал труб и их

протяженность;

отметки дна колодцев;

уклоны труб;

расстояния между колодцами,

точками изменения диаметра труб, профиля или уклона, углами поворота сооружения

и другими характерными точками;

вертикальное положение всех

трубных и кабельных прокладок, пересекающих трассу подземного сооружения, в том

числе бездействующих, с указанием назначения, наличия футляров и полной их

характеристики (материал, диаметр и отметки);

конструкция основания

сооружения.

4.24. Для характеристики

поперечных сечений блоков проходных и непроходных каналов, туннелей при

однообразном сечении сооружения, при одинаковом количестве и однообразном

размещении в них трубных или кабельных прокладок на всем протяжении сооружения

вычерчивается поперечный разрез сооружения (над продольным профилем).

При изменении поперечного

сечения сооружения, количества и размещения в нем трубных или кабельных

прокладок вычерчиваются дополнительные разрезы поперечного сечения.

4.25. В результате

произведенных работ по исполнительной съемке подземных коммуникаций

представляются:

схемы теодолитных и

нивелирных ходов;

абрисы съемки подземного

сооружения;

журналы нивелирования и

измерения углов;

ведомость вычисления

координат и высот;

каталог координат;

исполнительный чертеж (план

и профиль).

4.26. Образец каталога

координат и высот колодцев, углов поворота и других координируемых точек приведен в прилож. 5.

4.27. При приеме

исполнительных чертежей необходимо руководствоваться следующим:

а) произвести внешний осмотр

чертежей, а именно:

проверить наличие штампа и

печати строительной организации;

проверить наличие штампа эксплуатирующей организации о

проверке сдаваемой ей прокладки с указанием фамилии и должности лица,

проверившего прокладку;

проверить соответствие

положения данной коммуникации с проектом;

б) проверить наличие

необходимого количества привязок и соответствие их требованиям инструкции;

в) проверить масштабы

чертежей.

5. СЪЕМКА

СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

А. Рекогносцировка и обследование существующих подземных

коммуникаций

5.1. К рекогносцировке и

обследованию существующих подземных коммуникаций приступают только при наличии

утвержденного технического задания на их съемку.

5.2. Рекогносцировка

подземных коммуникаций (на территории населенных пунктов и промышленных

предприятий) включает в себя подготовительные работы и нахождение сетей на

местности.

5.3. При подготовительных

работах должны быть собраны и изучены все учетные материалы по подземным сетям

и сооружениям, имеющиеся в городских и областных геослужбах при отделах по

делам строительства и архитектуры городских и областных исполкомов и в

эксплуатирующих организациях.

Собираются и анализируются

все топографические материалы, находящиеся в архивах проектно-изыскательских

организаций, занимающихся изысканиями и проектированием на данном объекте, в

геослужбах при отделах по делам строительства и архитектуры городских и областных

исполкомов и в органах Государственного геодезического надзора.

5.4. На основе детального

изучения собранных материалов составляется общая схема расположения всех

подземных коммуникаций на копии контурного плана масштаба 1:500-1:2000 с

нанесением всех сооружений на сетях, устанавливается технологическая связь

между отдельными элементами коммуникаций.

Схема подземных коммуникаций

в обязательном порядке согласуется с эксплуатирующими организациями.

5.5. При рекогносцировке

проверяется соответствие составленной схемы с расположением сетей в натуре,

проверяется направление течения у трубопроводов, производится выбор мест для

подключения приборов поиска и мест заложения шурфов, отыскиваются на местности

пункты опорной геодезической сети.

Если подземные коммуникации

не имеют выходов на поверхность, их положение определяется

трубокабелеискателями или проходкой

шурфов.

На копии контурного плана

составляется проект развития съемочного обоснования и проект

аналитического определения углов зданий и выходов подземных коммуникаций.

Определяются объемы предстоящих работ по обследованию и

съемке подземных коммуникаций.

5.6. Чтобы обеспечить

возможность проведения работ по рекогносцировке и обследованию подземных сетей,

крышки колодцев должны быть освобождены от мусора, очищены лотки бездействующих

сетей, откачана вода из залитых колодцев, проветрены камеры при наличии в них

пара. Для этой цели должны привлекаться представители эксплуатирующих

организаций.

5.7. Все колодцы нумеруются.

При нумерации за основу берется план масштаба 1:2000 и в его пределах

устанавливается нумерация колодцев таким образом, чтобы колодцы одного вида

сети имели смежные неперекрывающиеся номера.

Существующая ранее и новая

нумерации колодцев должны быть согласованы с отделами (управлениями) по делам

строительства и архитектуры.

5.8. Обследование подземных

коммуникаций производится, как правило, при участии представителей

эксплуатирующих организаций.

5.9. При обследовании

существующих подземных коммуникаций определяются следующие элементы и

технические характеристики:

по

водопроводу

назначение

(хозяйственно-питьевой, производственный, противопожарный);

способ подачи воды

(напорный, самотечный);

материал и наружный диаметр

труб;

материал и внутренние

размеры колодца;

по

канализации

характеристика сети

(самотечная или напорная);

назначение (бытовая,

производственная, дождевая);

материал труб, внутренний

диаметр труб (для самотечных сетей),

наружный диаметр труб (для напорных сетей);

материал и внутренние

размеры колодца;

материал и размеры

дождеприемников и решеток;

по

теплосети

тип прокладки (канальная или

бесканальная);

тип канала (непроходной,

полупроходной, проходной, труба—оболочка);

внутреннее сечение, материал

канала;

количество труб, материал и

наружный диаметр труб;

по

газовым сетям

назначение газопровода (распределительный или ввод в здание);

давление газа (низкое,

среднее, высокое);

материал и габариты колодца;

материал и наружный диаметр труб;

по

кабельным сетям

наружный диаметр и марка

кабеля;

номинальное напряжение;

количество нитей;

материал и размеры

распределительных пунктов, трансформаторных подстанций и киосков;

по городским телефонным

сетям (ГТС)

назначение кабельной линии

ГТС (абонентская, соединительная, прямой провод);

емкость кабеля (число пар

жил);

условия прокладки (линия в

канализации, в коллекторах и туннелях, бронированный кабель);

размеры и материал колодцев и телефонных коробок;

по

подземному дренажу

тип дренажа (канава, лоток,

трубчатые дрены, галерейные дрены и т. д.);

материал и наружный диаметр

труб;

материал и размеры

смотрового колодца у трубчатого колодца;

поперечное сечение лотков,

галерейных дрен, глухих коллекторов.

5.10. При обследовании

напорных трубопроводов измеряются наружные диаметры, а при обследовании

самотечных — внутренние. Точность измерения диаметров труб должна быть не ниже 10 мм.

5.11. Типовые колоды и

камеры обмеру не подлежат, у стандартных колодцев определяется только

внецентренность крышек, т. е. несовпадение центра крышки с центром колодца, и

ориентировка, т. е. направление смещения центра крышки колодца по отношению к

центру колодца.

5.12. У нестандартных

колодцев, кроме определения внецентренности и ориентировки, производятся обмеры

элементов с точностью 10 мм. Все линейные

измерения в плане относят к центру крышки колодца. В вертикальном отношении все

детали устройства и высоты расположения трубопроводов показывают по отношению к

занивелированной точке обечайки крышки колодца.

5.13. Детальное обследование

подземных коммуникаций и сооружений при них с зарисовкой всех фасонных частей

(задвижек, кранов, вентилей, гидрантов и др.) и арматуры в условных

обозначениях производится только при наличии специального задания.

5.14. Все данные по

обследованию подземных коммуникаций из журналов обследования и нивелирования

заносятся в каталог подземных коммуникаций (см. прилож. 5) и на планы

(оригиналы или копии) соответствующих масштабов.

5.15. В результате

рекогносцировки и обследования

подземных коммуникаций составляются следующие

материалы:

журнал рекогносцировки;

журнал обследования;

схема рекогносцировки.

Б. Поиск скрытых подземных коммуникаций

5.16. Определение

направлений линий ранее уложенных коммуникаций между колодцами, а также

бесколодезных коммуникаций производится с помощью электронных приборов поиска —

трассоискателей и трубокабелеискателей, а там, где эти приборы применить

невозможно, — шурфованием.

5.17. Для поиска подземных

коммуникаций с точностью 10-30 см применяются искатель подземных коммуникаций

(ИПК-2М), ИПК-3, высокочувствительные трассоискатели (ВТР- V , ТПК- I ), колодцеискатели

(КИ-3, ИП-7).

5.18. Определить

местоположение скрытых подземных сетей приборами поиска можно с использованием

генератора или без него.

5.19. Поиск подземных сетей

при использовании генератора выполняется контактным или бесконтактным способом.

При контактном способе

генератор подключается непосредственно к трубопроводу, при бесконтактном

способе используют заземлители.

5.20. Контактным способом

определяется местоположение:

металлических трубопроводов,

кабелей связи, когда необходимо выделить один кабель, залегающий в общей

траншее;

неметаллических

трубопроводов путем использования электропроводящих свойств жидкости или же

проводника с поплавком.

5.21. При бесконтактном

способе определяются:

положение металлических

трубопроводов или кабельной связи, если подсоединение генератора к ним

затруднено;

наличие трубопроводов и

кабелей в местах, связанных с

производством земляных работ.

5.22. Без генератора

определяется местоположение силовых кабелей, кабелей связи и металлических

трубопроводов в зоне действия блуждающих токов.

5.23. При контактном способе

место заземления генератора выбирается примерно в 10 м от места подключения,

перпендикулярно к предполагаемому направлению трассы. Заземлителем может быть

штырь из комплекта прибора или любое металлическое сооружение, контактирующее с

землей, не имеющее контакта с подземной коммуникацией. Другим проводом

генератор соединяется с исследуемой трассой.

5.24. При бесконтактном

способе заземлители могут располагаться перпендикулярно или параллельно

исследуемой трассе.

5.25. Поиск подземной

прокладки осуществляется приемным устройством, которое располагается над

предполагаемым местом проложения трассы.

В зависимости от угла

поворота антенны относительно оси трассы может прослушиваться:

максимальное звучание

сигнала с отклонением стрелки прибора над осью трассы (поиск по максимуму) при

расположении поискового контура перпендикулярно к оси трассы;

минимальное звучание сигнала

с отклонением стрелки прибора над осью трассы (поиск по минимуму) при

расположении оси антенны поискового контура параллельно оси трассы.

5.26. Поиск по минимуму

звукового сигнала применяется для уточнения оси трассы после того, как зона

возможного положения ее определена по максимуму сигнала.

5.27. В районе разветвления

прокладок местность прослушивается по кругу радиусом 2-3 м с тем, чтобы выявить

направление трассы.

5.28. Разветвления

трубопроводов одинакового диаметра

прослушиваются в прямом и обратном направлениях.

5.29. При определении

глубины залегания коммуникации ось антенны поисков контура располагается под

углом к поверхности земли, контур

устанавливается перпендикулярно к направлению трассы и удаляется до полного

исчезновения сигнала. Расстояние от оси трассы до положения минимума звукового

сигнала соответствует глубине залегания коммуникации. Определение повторяется с

противоположной стороны трассы. За окончательное принимается среднее значение

из двух определений.

5.30. На прямолинейных

участках трассы точки должны быть определены не реже чем через 50 м.

5.31. Прослушивание трассы

выполняется от одного колодца до другого, чем контролируется правильность

поиска.

5.32. Метод шурфования для определения местоположения

подземных сетей применяется:

в местах, где определение

подземных коммуникаций с помощью приборов поиска невозможно;

для контроля данных,

полученных электрометодами;

для уточнения и дополнения

имеющихся данных.

5.33. Во всех случаях места

закладки шурфов намечаются только после тщательного изучения

материалов на имеющиеся подземные коммуникации, а также опроса технического

персонала организаций, эксплуатирующих эти сети.

5.34. Проходка шурфов

производится эксплуатирующими организациями. Закладываются шурфы в виде узких

траншей в начале, конце и середине квартала, но не реже чем через 150 м.

5.35. В результате

обследования шурфа должны быть выявлены повороты, вводы, пересечения подземных

сетей и их основные технические характеристики. Назначение и вид вскрытых

подземных сетей обязательно устанавливается представителями эксплуатирующих

организаций.

5.36. Сведения о поиске

подземных коммуникаций отражаются в отчете или в формуляре планшета (плана). В

отчете указываются:

исполнители работ и даты

производства поиска;

применяемые приборы;

методика работ

(использование различных способов подключения, поиск без помощи генератора и т.

д.);

оценка достигнутой точности

(выполняется по сходимости контрольных или повторных измерений, контролю с

помощью шурфования и т. д.).

В. Элементы съемки существующих подземных коммуникаций

5.37. По каждому виду

подземных сетей съемке подлежат:

по

водопроводу

ось трубопровода, углы

поворота, вводы в дома, выпуски, центры люков колодцев, водоразборные колонки,

питьевые колонки (фонтанчики), поливочные краны, пожарные гидранты;

по

канализации и водостоку

ось коммуникации,

бесколодезные повороты коммуникации, центры люков колодцев и камер, решетки

дождеприемников, аварийные выпуски;

по

дренажу

ось всасывающего или

сифонного трубопровода, галереи для сифонных труб, магистрального воздуховода,

трубчатого коллектора, центры люков смотровых колодцев;

по

газовым сетям

ось трубы, углы поворота,

цокольные вводы в. дома, места выходов на поверхность, центры люков колодцев,

центры крышек коверов, газорегуляторные пункты;

по

тепловым сетям

ось трубопровода, углы

поворота, места вводов и выводов, центры люков камер, места выходов на поверхность;

по

силовым кабельным сетям

ось кабелей, вводы в дома,

центры люков колодцев;

фидерные станции,

трансформаторные подстанции, киоски, коробки;

по

телефонным сетям

ось телефонной канализации и кабельных линий, центры люков

колодцев, места ввода в дома, распределительные

шкафы, коробки, щиты, телефонные

будки;

по

общим городским коллекторам

ось коллекторов, центры люков камер.

5.38. Съемке подлежат шурфы

(контрольные и для подключения трубокабелеискателей) и все закрепленные точки, в том числе и определенные

прослушиванием.

5.39. На прямолинейных

участках трассы съемке подлежат точки не реже чем через 50 м.

5.40. При съемке всех

перечисленных элементов должны быть зафиксированы все данные о количестве

прокладок, отверстий, материале труб, колодцев, каналов, диаметре труб и

сечении каналов, давлении в газовых сетях и напряжении в кабельных сетях.

5.41. Съемке также подлежат все пересечения подземных сетей.

5.42. Для составления планов

подземных коммуникаций производится съемка фасадов зданий и капитальных

строений улиц, элементов твердых покрытий (проезжая часть, тротуары), проездов

и всех строений, в которые имеются вводы подземных коммуникаций.

5.43. Все элементы ситуации

переносятся на новые планы со съемок прошлых лет, а при их отсутствии —

снимаются методами, предусмотренными «Инструкцией по топографической съемке в

масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500» (1973 г).

Г. Способы определения планово-высотного положения существующих

подземных коммуникаций

5.44. Съемка существующих

подземных коммуникаций выполняется в масштабе 1:500 или 1:1000.

5.45. Съемка существующих подземных коммуникаций состоит из

планово-высотной съемки их выходов на поверхность земли и съемки линий,

выявленных с помощью приборов поиска или вскрытых шурфами.

5.46. Плановое положение

всех выходов подземных коммуникаций определяется от пунктов опорной

геодезической сети и съемочного обоснования, а также от капитальной застройки

(углы зданий, колодцы и т. д.).

5.47. Съемка выходов ранее

уложенных подземных коммуникаций производится линейными засечками, способом

перпендикуляров, полярным способом, способом створов.

5.48. На застроенной

территории поворотные и узловые колодцы подземных коммуникаций, а на

незастроенной территории — все колодцы снимаются непосредственно с пунктов

съемочной сети,

5.49. Все виды люков

(круглые, овальные, квадратные), расположенных на смотровых колодцах, снимаются

по центру. Прямоугольные или квадратные решетки и камеры снимаются двумя

промерами до углов с последующим измерением длины и ширины.

5.50. При съемке кабелей в

пучках промеры производятся до крайних кабелей.

5.51. При съемке способом

линейных засечек делают не менее трех линейных промеров от твердых

контуров (зданий и сооружений) или от точек, выбранных в створе съемочной

линии. Длина засечек не должна превышать длины мерного прибора, а направления

засечек должны пересекаться под углами не менее .

5.52. При съемке способом перпендикуляров длина

перпендикуляра измеряется металлической рулеткой или лентой. Длина

перпендикуляра не должна превышать 4 м в масштабе 1:500, 6 м в масштабе 1:1000.

При применении эккера длину

перпендикуляра можно увеличивать до 20 м при съемке в масштабе 1:500 и до 40 м

при съемке в масштабе 1:1000.

Более длинные перпендикуляры

подкрепляются линейными засечками, длина которых не должна превышать длины

мерного прибора (20-50 м).

5.53. При полярном способе

направления на все снимаемые точки измеряют при одном положении вертикального

круга. Линии могут измеряться лентами, стальными рулетками или оптическими

дальномерами.

Расстояния до снимаемых

точек не должны превышать при измерении лентой 120 м при съемке в

масштабе 1:500 и 180 м- при съемке в масштабе 1:1000, а при измерении линий

оптическим дальномером соответственно 80 м и 120 м.

5.54. При съемке способом

створа ленту или рулетку укладывают по линии створа между створными точками,

выбранными между пунктами геодезической основы, закоординированными углами

кварталов или опорных зданий и точками, намеченными при помощи теодолита через

20 м при съемке в масштабе 1:500 и через 40 м — при съемке в масштабе 1:1000.

Створные точки определяются

промерами. Расхождения между результатами прямого и обратного измерений не должны превышать 1:2000.

5.55. Высотное положение

выходов подземных коммуникаций определяется от пунктов государственной

нивелирной сети I, II , III, IV классов.

5.56. Высотное положение

напорных сетей и самотечных сетей с уклонами более 0,001 определяется

техническим нивелированием. Отметки самотечных сетей с уклонами менее 0,001

определяются нивелированием IV класса. Нивелирование выполняется проложением

одиночных ходов между реперами.

Отдельно расположенные

колодцы допускается нивелировать от ближайшего репера без привязки к другим

реперам, если расстояние до репера не превышает 150 м. Нивелирование при этом

выполняется при двух горизонтах инструмента.

5.57. В результате

выполненных работ по съемке и нивелированию существующих подземных коммуникаций

представляются:

журналы измерения углов и

нивелирования подземных коммуникаций;

абрисы обследования и

привязок подземных сооружений;

схемы съемочного обоснования

(теодолитных и нивелирных ходов);

ведомости вычисления

координат углов кварталов, строений

и подземных коммуникаций;

схемы расположения подземных коммуникаций на плане масштаба 1:2000

и 1:5000;

каталог подземных

коммуникаций;

технический отчет или

пояснительная записка по выполненным работам.

6. СОСТАВЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА ПЛАНОВ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ К

ИЗДАНИЮ

6.1. В зависимости от

площади города, поселка или промышленного предприятия, наличия ранее

составленных планов может применяться следующий масштабный ряд планов подземных

коммуникации:

учетно-справочные планы

масштаба 1:5000 (1:10000);

сводные планы масштаба

1:2000;

детальные планы масштабов

1:500 (1:200), 1:1000.

Планы масштаба 1:200

составляются только в исключительных случаях для отдельных улиц, проездов,

подземных переходов с очень густой сетью подземных коммуникаций.

6.2. Совмещенные планы

составляются на территории с редкой сетью подземных коммуникаций. На

совмещенных планах отображается топографическое (ситуация и рельеф) и все

специальное (подземные сети и сооружения) содержание.

Раздельные планы подземных

коммуникаций могут составляться в двух основных вариантах:

1. План всех подземных

коммуникаций составляется на

дубликате топографического плана, составляемого согласно действующей

«Инструкции по топографическим съемкам в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и

1:500».

2. План подземных

коммуникаций составляется на дубликатах или копиях топографического плана в

виде плана трубопроводных сетей и плана кабельных сетей.

Допускается составление планов по отдельным видам подземных

коммуникаций:

план тепловых сетей;

план газовых сетей;

план водопроводных сетей;

план электрокабельных сетей

и т. д.

6.3. Содержание планов

подземных коммуникаций устанавливается

согласно прилагаемым правилам (см. прилож. 3, 4).

6.4. При составлении

раздельных планов подземных коммуникаций масштабов 1:500, 1:1000 на

разгруженных дубликатах плана масштаба 1:500 или 1:1000 изображается только

основная ситуация; при этом не вычерчивается второстепенная нагрузка: элементы

рельефа, деревья, кусты и другие знаки почвенно-растительного покрова, знаки

дорожных покрытий и т.д.

На планах подземных

коммуникаций масштаба 1:2000 основная ситуация вычерчивается полностью.

6.5. В качестве чертежной

основы для планов подземных коммуникаций используются малодеформирующиеся

материалы, обеспечивающие долговременную сохранность оригиналов:

планшеты, изготавливаемые на

твердой основе (алюминий, текстолит, винипласт, фанера и др.);

прозрачные пластики (лавсан,

хостафан и другие).

Во всех случаях нужно

отдавать предпочтение прозрачным чертежным основам, так как они дают

возможность изготавливать с них копии при наличии любого копировального

оборудования, минуя процесс копирования.

6.6. Исходным материалом для составления планов подземных коммуникаций служат:

материалы исполнительных съемок;

материалы съемок существующих подземных коммуникаций;

планы подземных коммуникаций одинаковых и более

крупных масштабов;

каталоги и профили сооружений и линий подземных

коммуникаций;

архивные материалы учетно-справочного характера;

данные эксплуатирующих

организаций, промышленных предприятий, учреждений;

материалы съемок прошлых

лет.

6.7. Дубликаты или

уменьшенные копии топографических планов для раздельных планов подземных

коммуникаций составляются фотомеханическим способом, а коммуникации наносятся

по координатам или графически.

6.8. Точность нанесения подземных коммуникаций на план

должна соответствовать графической точности масштаба: по координатам-0,2 мм,

графически-0,3-0,4 мм.

6.9. Составление планов

подземных коммуникаций ведется последовательно с отработкой и контролем каждого

вида коммуникации отдельно, с учетом соблюдения технологической связи. При этом

нанесение элементов подземных коммуникаций на план следует выполнять в той же

последовательности, в какой обычно выполняются работы при съемке, т. е. сначала

наносятся точки съемочного обоснования, центры люков колодцев и шурфов вскрытия

сетей. После проверки накладки точек по координатам наносятся все остальные

точки сетей, а затем выполняется соединение колодцев коммуникаций линиями.

Если привязка элементов

подземных коммуникаций выполнена от капитальных зданий и сооружений, то

предварительно проверяется точность нанесения этих зданий и сооружений на план.

6.10. Перед вычерчиванием

планов подземных коммуникаций проверяется:

полнота использования всех

исходных основных и вспомогательных материалов;

правильность нанесения всех

снятых точек подземных сетей;

правильность выписки

показаний технических характеристик;

отсутствие ненормальных

сближений и пересечений линий между собой и с местными предметами;

качество сводок линий

подземных коммуникаций по рамкам планшетов;

полнота и правильность

заполнения формуляров планшетов.

6.11. При вычерчивании

оригиналов планов подземных коммуникаций в местах, сильно насыщенных подземными

коммуникациями, разрешается уменьшать размеры букв и цифр, входящих в состав

условных обозначений, на 1 / 3 для удобочитаемости и более

правильного изображения фактического положения коммуникаций. Подписи

разрешается выносить на менее загруженные места плана.

6.12. Одновременно с составлением планов подземных

коммуникаций составляется каталог колодцев (см. прилож. 5).

6.13. Планы подземных

коммуникаций масштаба 1:500 используются для составления или пополнения сводных

планов подземных коммуникаций масштаба 1:2000.

6.14. Сводные планы

подземных коммуникаций масштаба 1:2000 составляются в единой для данного

города, поселка или промышленного предприятия системе координат и высот.

Топографической основой для

них служат планы масштаба 1:2000, создаваемые в соответствии с требованиями

действующей «Инструкции по топографическим съемкам в масштабах 1:5000, 1:2000,

1:1000 и 1:500».

6.15. Техника и технология

составления и вычерчивания сводных планов подземных коммуникаций с целых

планшетов или больших участков съемки масштаба 1:500 применяется обычная, как и

для составления топографических планов.

6.16. Содержание сводных

планов подземных коммуникаций масштаба 1:2000 (см. прилож. 4) аналогично

содержанию детальных планов масштаба 1:500 с генерализацией за счет вводов и

распределительной сети трубных коммуникаций с сооружениями при них. Кабельные коммуникации,

как правило, показываются все.

6.17. В зависимости от

плотности размещения подземных коммуникаций планы масштаба 1:2000 могут

создаваться совмещенные или раздельные с подразделением, например, на кабельные

и трубные коммуникации и т. д.

6.18. Сводные планы

подземных коммуникаций масштаба 1:2000, кроме своего основного назначения,

служат исходным материалом для составления учетно-справочных планов масштаба

1:10000.

6.19. Топографической и

чертежной основой для учетно-справочных планов подземных коммуникаций масштаба

1:10000 могут служить копии или литографские оттиски карт масштаба 1:10000.

6.20. На учетно-справочных

планах подземных коммуникаций масштаба 1:10000, кроме топографического

содержания, показываются:

проект красных линий и

площадей;

границы снимаемого участка и

даты съемки подземных коммуникаций в масштабе 1:500;

границы снимаемого участка и

даты составления планов подземных

коммуникаций масштаба 1:2000;

разграфка планшетов планов

подземных коммуникаций масштабов 1:500 и 1:2000;