В протолитометрии

различают 4 вида индикаторных

ошибок: водородная, гидроксильная,

кислотная и основная.

-

Водородная

(Н+) ошибка

возникает при титровании сильных

электролитов (сильное – сильное)

и обусловлена избытком протонов в

растворе. Эта ошибка имеет место, если

сильная кислота

недотитрована, а сильное основание

– перетитровано. -

Гидроксильная

(ОН–) ошибка

также характерна для титрования

системы сильное – сильное и возникает

при избытке гидроксо—групп

в растворе. Сильная кислота при этом

будет перетитрована, а сильное

основание – недотитровано. -

Кислотная

ошибка проявляется при титровании

слабой кислоты сильным основанием,

в том случае, когда слабая кислота

недотитрована и в растворе избыток

протонов. -

Основная ошибка

характеризует систему слабое

основание

сильная кислота в момент, когда

слабое основание недотитровано, т.е.

при избытке в растворе гидроксо-групп.

Так как при

титровании слабых электролитов в

качестве титранта обычно используют

сильный электролит (щелочь или кислоту),

то в перетитрованном растворе

избыток титранта создает погрешность

1-го или 2-го типа: водородную или

гидроксильную ошибку.

Главным критерием

применимости того или иного индикатора

является значение индикаторной ошибки,

которая не должна превышать 0,5%. Если

погрешность выше, то такой индикатор

применять нельзя.

4.3. Методы и способы титрования. Титр, титр по определяемому веществу

Аналитическая

характеристика каждого титриметрического

метода включает наиболее существенные

его особенности: приготовление и свойства

рабочих растворов, виды кривых титрования,

погрешности определения, способы

индикации точки эквивалентности и

практическое применение. На основании

этого все методы титрования

классифицируют

по 2-м признакам: типу

реакции,

лежащей в основе

метода

и способу проведения анализа.

Каждый вид титрования имеет свои

особенности и закономерности и может

осуществляться различными способами.

Как видно из схемы (рис. 4.9), в зависимости

от типа

реакции,

лежащей в основе метода, различают 4-ре

вида

титрования:

-

кислотно-основное

или метод нейтрализации (протолитометрия); -

окислительно-восстановительное

(редоксиметрия); -

комплексометрическое;

-

осадительное

(метод седиментации).

Рисунок

4.9 – Классификация методов титрования

в соответствии с типом химической

реакции (где L

– комплексный ион; МеL

– образовавшийся комплекс; А – осаждаемое

вещество, В – титрант, АВ – осадок).

4.3.1 Способы титрования.

Так как напрямую,

реакцией с титрантом, можно анализировать

далеко не любое вещество, особенно, если

оно неустойчиво на воздухе, то для

решения подобных задач было разработано

несколько приемов

(способов)

проведения анализа. Они

позволяют заменять неустойчивые,

в данных условиях соединения,

на эквивалентное количество более

устойчивого, которое не подвергается

гидролизу или окислению. Известны

следующие основные способы

проведения титриметрического анализа:

-

прямое

титрование; -

реверсивное;

-

обратное титрование

или титрование по остатку; -

косвенное

титрование или по замещению (по

заместителю).

В таблице 4.1 показаны

области применения различных способов

в зависимости от вида титрования.

Таблица 4.1 –

Применение различных видов и способов

титрования.

|

название метода |

частное название метода; (рабочий раствор) |

вещества, |

||

|

прямым |

обратным |

косвенным |

||

|

Протолито-метрия |

Ацидиметрия

(кислоты: |

основания;

соли, образован-ные сильным |

соли слабых оснований и сильных кислот; органические соединения |

|

|

Алкалиметрия

(щелочи: |

кислоты;

соли, образован-ные слабым |

|

|

|

|

Редокси-метрия |

Перманганато-метрия |

восстановители |

окислители |

вещества, реагирующие с восстанови-телями |

|

Иодометрия

( и |

восстановители |

восстановители |

окислители; кислоты |

|

|

Комплексо-метрия |

Комплексоно- метрия (ЭДТА) |

катионы, образующие с ЭДТА комплексы |

катионы в водо-нерастворимых катионы,

для которых отсутствует |

катионы, образующие с ЭДТА |

|

Метод |

Аргентометрия

( |

Анионы, образую-щие с |

катионы, образующие |

|

Рассмотрим подробнее

суть различных способов титрования.

1. Прямое

титрование заключается в

непосредственном взаимодействии

титранта и титруемого вещества. В

процессе титрования к аликвоте или

навеске вещества постепенно добавляют

раствор титранта, объем которого точно

фиксируют в Т. Э. В качестве титранта

используют рабочий раствор известной

концентрации. Расчет содержания вещества

в образце выполняют по закону эквивалентов:

=

(4.1)

где

– количество моль-эквивалентов

анализируемого вещества в титруемом

образце; а

количество

моль-эквивалентов титранта, вступившего

в реакцию с определяемым компонентом

А.

Концентрацию

компонента А в растворе вычисляют

по формуле:

(4.2)

где

– молярная концентрация эквивалента

(нормальность) титруемого раствора

(определяемого компонента), моль-экв/л;

– объем аликвоты титруемого раствора,

мл;

–

концентрация и

объем титранта в

точке эквивалентности. При титровании

методом отдельных навесок формула

(4.2) преобразуется в выражение (4.3):

(4.3)

Метод применяется

во всех случаях, когда нет каких-либо

ограничений. Например, при анализе

кислот, определении жесткости воды.

2. Реверсивное

титрование – это разновидность

прямого титрования, когда рабочий и

титруемый растворы меняют местами. В

этом случае для анализа отбирают

аликвоты рабочего раствора, а в Т.Э.

измеряют израсходованный на

титрование объем анализируемого

раствора. Вычисления проводят также,

как и в прямом титровании, по формулам

(4.2) или (4.3). Метод позволяет ограничить

площадь поверхности раствора,

контактирующей с воздухом, при

стандартизации относительно неустойчивых

соединений, как например NaOH.

Титрование по

заместителю (косвенное) и титрование

по остатку (обратное) основаны

на использовании вспомогательного

раствора, взаимодействующего с

определяемым компонентом. Такой прием

позволяет выполнять анализ химически

нестойких объектов или же при отсутствии

подходящего индикатора.

В косвенном

титровании сначала осуществляют

реакцию определяемого вещества

А со вспомогательным раствором

В, а затем титруют

эквивалентное количество

образовавшегося продукта реакции

С (заместитель). Этот способ

можно представить в виде схемы: А + В

С + (т-т) , исходя из которой запишем

выражение для закона эквивалентов:

=

=

.

(4.4)

Из равенства (4.4)

следует, что

=

и расчет можно также выполнять по

формулам (4.2) и (4.3), используемых для

прямого титрования. Для полноты реакции

вспомогательный раствор всегда берут

с небольшим избытком. Такой метод

титрования реализуется в йодометрии.

В обратном

титровании также сначала протекает

реакция между определяемым

веществом А и

взятым в избытке вспомогательным

раствором В, но затем титруют

остаток не прореагировавшего

вспомогательного раствора. Поэтому

необходимо точно знать концентрацию

вспомогательного раствора В и его

объем, взятый для анализа. Определение

компонента А выполняется согласно

схеме: А + В

Вост + (т-т). Исходя из

условий титрования, закон эквивалентов

можно записать в виде:

–

=

.

(4.5)

Откуда имеем:

=

.

(4.6)

Если все вещества

взяты в виде растворов, то формула (4.6)

примет вид

(4.7)

Если хотя бы одно

из веществ взято в сухом виде (известна

его масса), то следует воспользоваться

выражением (4.6) и записать значение

для каждого из веществ индивидуально.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

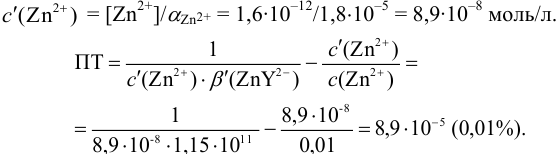

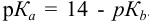

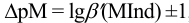

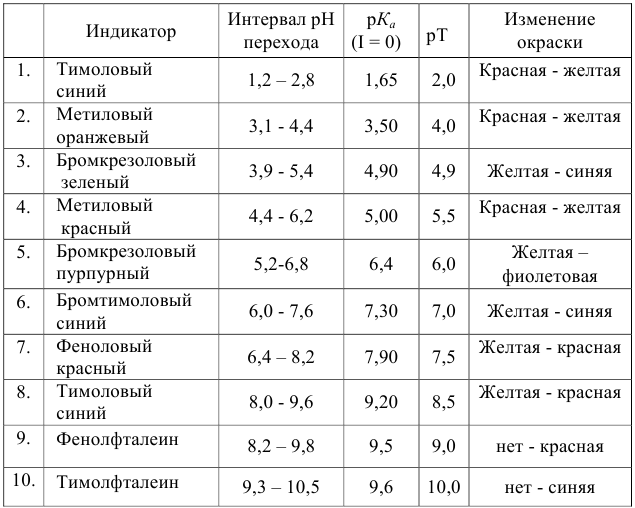

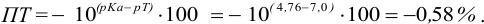

Расчет индикаторных погрешностей кислотно-основного титрования

Согласно ионно-хромофорной теории индикаторов, интервал перехода окраски индикатора

Таблица 8.12

Важнейшие кислотно-основные индикаторы

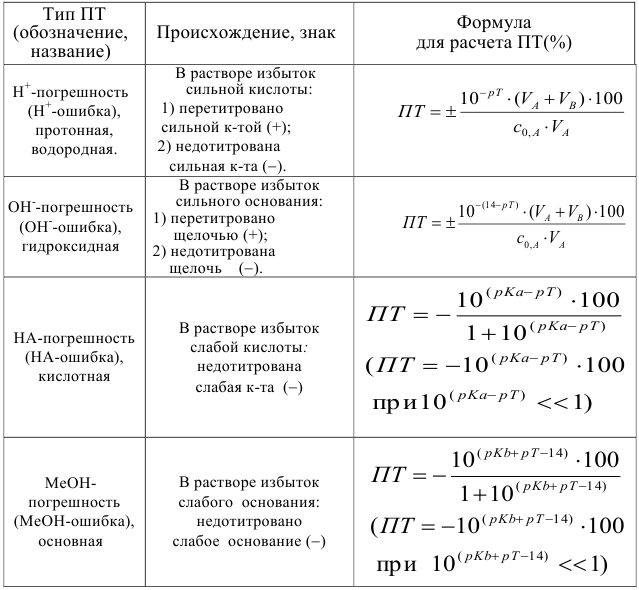

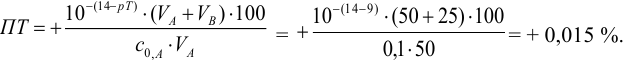

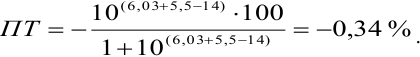

При правильно выбранном индикаторе индикаторная ПТ не должна превышать заданную погрешность измерения объема раствора в титриметрии. Типы (виды) индикаторных ПТ кислотно-осиовиого титрования и названия, встречающиеся в разных учебниках и сборниках задач, происхождение погрешностей и формулы для расчета приведены в табл. 8.13. Формулы легко выводятся из определения погрешности титрования как отношения недотитро-ванного или перетитрованного количества кислоты или основания к первоначально взятому для титрования (то есть к произведению

Таблица 8.13

Индикаторные погрешности кислотно-основного титрования

Пример 8.28.

Выберите подходящие индикаторы, определите тип индикаторных погрешностей и рассчитайте ПТ при титровании а)

Решение:

а). Как следует из табл. 8.4 и рис. 8.1(1), для случая титрования

Однако используемые для расчета ПТ формулы показывают, что чем ближе рТ и

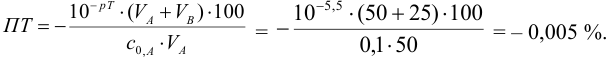

Рассчитаем величину ПТ с двумя индикаторами: с рТ <

С индикатором метиловым красным (рТ 5,5 <

С индикатором фенолфталеином (рТ 9,0 >

В данном случае оба индикатора пригодны, поскольку вычисленные значения ПТ не превышают заданную погрешность титрования (0,4%), но с метиловым красным систематическая индикаторная погрешность меньше.

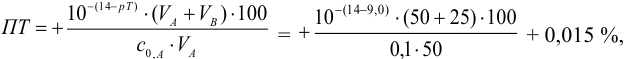

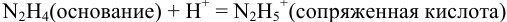

б). При титровании

Например, при выборе фенолфталеина (рТ = 9,0):

а при выборе тимолфталеина (рТ = 10,0) погрешность возрастает в 10 раз:

Выбор фенолфталеина приводит к меньшей индикаторной погрешности титрования

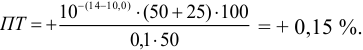

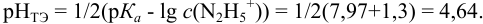

При титровании с индикаторами, для которых рТ < рНтэ, в растворе остается неоттитрованная слабая кислота, т. е. присутствует НА-ошибка (кислотная) со знаком «-» (см. табл. 8.13). Если использовать индикатор бромтимоловый синий (рТ 7,0), то вычисленная ПТ не удовлетворяет заданной точности, индикатор не пригоден:

или при проведении расчета по приближенной формуле:

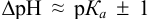

Пример 8.29.

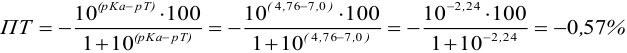

Какой индикатор позволяет оттитровать 0,1000 М гидразин

Решение:

Реакция титрования:

приводит к образованию слабой сопряженной кислоты

Сравнивая рТ индикаторов и

и с метиловым красным (рТ 5,5):

Из предложенных индикаторов метиловый красный позволяет провести титрование гидразина с меньшей погрешностью.

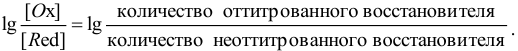

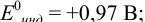

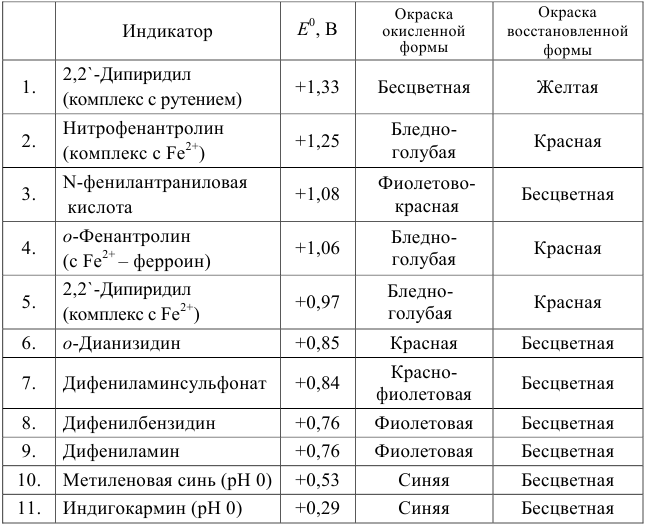

Расчет индикаторных погрешностей окислительно-восстановительного титрования

При использовании окислительно-восстановительных (редокс) индикаторов потенциал в ТЭ

Таблица 8.14

Примеры распространенных окислительно-восстановительных индикаторов

Полуреакция восстановления и интервал перехода индикатора:

Наиболее часто в полуреакции восстановления (окисления) индикатора участвуют 2 электрона. Для индикаторов №1 — №6

- сравнить

для выбора редокс-пары участников реакции титрования и уравнения Нернста для расчета ПТ.

Например, если

Сумма числителя и знаменателя здесь составляет 100 % титруемого вещества. Индикатор считается пригодным, если ПТ не превышает 0,1 -0,2%.

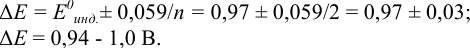

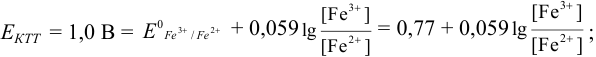

Пример 8.30.

Выберите подходящие индикаторы, определите тип индикаторных погрешностей и рассчитайте ПТ при титровании раствора соли

Решение:

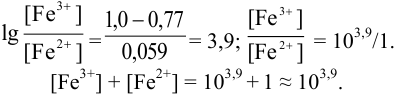

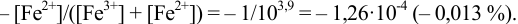

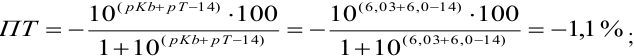

Как следует из табл. 8.8 и рис. 8.3 (кривая 1, пример 8.25), область скачка (при относительной погрешности измерения объема 0,1 %) на кривой титрования 0,95 — 1,26 В, а

Выберем для рассмотрения порядка расчета два индикатора:

а) с

б) с

В случае а) интервал перехода индикатора:

Изменение окраски заканчивается при

Тогда: ПТ =

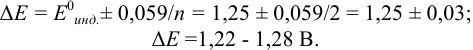

В случае б) интервал перехода индикатора нитрофенантролина в виде комплекса с

Изменение окраски заканчивается при

Тогда количество

Таким образом, оба выбранных индикатора оказались приемлемыми.

Расчет индикаторных погрешностей комплексонометрического титрования

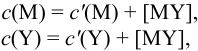

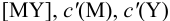

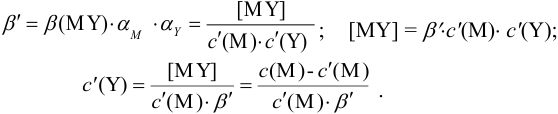

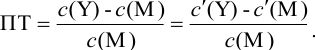

В конечной точке титрования общие концентрации определяемого иона с(М) и титранта c(Y) можно представить выражениями {для упрощения записи в общем виде упустим заряды ионов):

где

Условные константы устойчивости (см. выражение 8.16) связывают

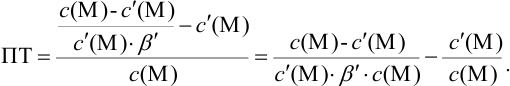

Отсюда относительная погрешность титрования (ПТ) определяется выражением (с учетом (8.18) и (8.19)):

Подставляем в это уравнение выражение для

Вблизи ТЭ

следовательно:

Выражение (8.21) тождественно выражению:

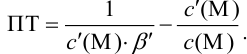

Конечная точка титрования определяется интервалом перехода окраски индикатора (интервалом рМ, в котором индикатор меняет свою окраску):

Интервал перехода окраски

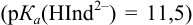

Пример 8.31.

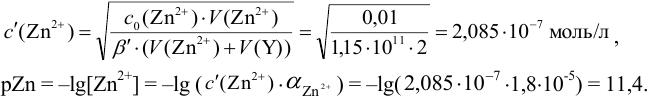

Рассчитайте погрешность титрования 0,1 ОМ раствора

Решение:

В данных условиях

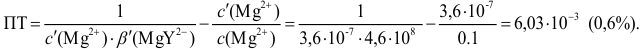

Погрешность титрования

Пример 8.32.

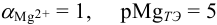

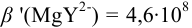

Докажите возможность использования индикатора эриохром черный Т для титрования 0,010 М раствора

Решение:

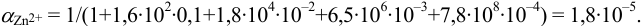

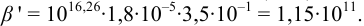

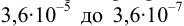

1. Рассчитаем условную константу

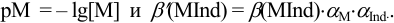

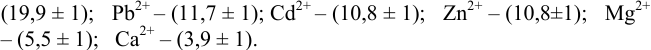

Общие константы устойчивости для аммиачных комплексов

По табл. 7 и табл. 4 приложения находим

В точке эквивалентности:

Интервал перехода окраски индикатора эриохром черный Т в случае титрования ионов цинка при pH 10:

2. Конечная точка титрования наступает при [

Эти примеры взяты со страницы примеров решения задач по аналитической химии:

Решение задач по аналитической химии

Возможны вам будут полезны эти страницы:

Индикаторная ошибка — титрование

Cтраница 1

Индикаторная ошибка титрования вычисляется аналогично ошибке в осадительном титровании. Для этого нужно знать концентрацию взятого для титрования [ Me ], [ Me ] в точке эквивалентности, которая вычисляется на основании константы устойчивости комплекса с ЭДТА при данном рН и [ Me ] в момент, когда индикатор меняет окраску. Эта величина вычисляется с использованием константы устойчивости комплекса металла с индикатором.

[1]

Индикаторной ошибкой титрования называют погрешность, которая вызывается несовпадением показателя титрования, используемого индикатора с41 величиной рН в точке эквивалентности.

[3]

Индикаторной ошибкой титрования называют погрешность, которая вызывается несовпадением показателя титрования используемого индикатора с величиной рН в точке эквивалентности.

[4]

При вычислении индикаторной ошибки титрования используют эти же формулы, но неизвестной величиной будет являться концентрация соответствующей кислоты ( основания) или соли.

[5]

Эту погрешность называют индикаторной ошибкой титрования.

[6]

Таким образом, возможны четыре индикаторные ошибки титрования в методе нейтрализации: водородная, гидроксильная, кислотная и щелочная.

[7]

Имеется полная аналогия в вычислении индикаторных ошибок титрования в кислотно-основном и осацительном титровании.

[8]

Как уже было указано, индикаторной ошибкой титрования является погрешность, которая обусловлена несовпадением показателя титрования применяемого индикатора с величиной рН в точке эквивалентности. При этом различают четыре основных типа индикаторных ошибок.

[9]

Выше было показано, как путем вычисления индикаторной ошибки титрования решать вопрос о пригодности какого-либо заранее заданного индикатора. Если же индикатор не указан, то выбирают такой, показатель титрования которого возможно ближе подходит к величине рН в точке эквивалентности ( находимой по известным формулам), и вычисляют для него индикаторную ошибку титрования.

[10]

Выше было показано, как путем вычисления индикаторной ошибки титрования решается вопрос о пригодности какого-либо заранее заданного индикатора.

[11]

Выше было показано, как путем вычисления индикаторной ошибки титрования решается вопрос о пригодности какого-либо заранее заданного индикатора.

[12]

Таким образом, по Бьерруму, возможны четыре индикаторные ошибки титрования в методе нейтрализации: водородная, гидро-ксильная, кислотная и щелочная.

[13]

Чтобы окраска окислительно-восстановительного индикатора изменялась при титровании резко и индикаторная ошибка титрования была незначительной, необходимо, чтобы область перехода индикатора находилась в пределах скачка потенциалов на кривой титрования.

[14]

Страницы:

1

2

3

для выбора редокс-пары участников реакции титрования и уравнения Нернста для расчета ПТ.

для выбора редокс-пары участников реакции титрования и уравнения Нернста для расчета ПТ.