В физике и в других науках весьма часто приходится производить измерения различных величин (например, длины, массы, времени, температуры, электрического сопротивления и т. д.).

Измерение – процесс нахождения значения физической величины с помощью специальных технических средств – измерительных приборов.

Измерительным прибором называют устройство, с помощью которого осуществляется сравнение измеряемой величины с физической величиной того же рода, принятой за единицу измерения.

Различают прямые и косвенные методы измерений.

Прямые методы измерений – методы, при которых значения определяемых величин находятся непосредственным сравнением измеряемого объекта с единицей измерения (эталоном). Например, измеряемая линейкой длина какого-либо тела сравнивается с единицей длины – метром, измеряемая весами масса тела сравнивается с единицей массы – килограммом и т. д. Таким образом, в результате прямого измерения определяемая величина получается сразу, непосредственно.

Косвенные методы измерений – методы, при которых значения определяемых величин вычисляются по результатам прямых измерений других величин, с которыми они связаны известной функциональной зависимостью. Например, определение длины окружности по результатам измерения диаметра или определение объема тела по результатам измерения его линейных размеров.

Ввиду несовершенства измерительных приборов, наших органов чувств, влияния внешних воздействий на измерительную аппаратуру и объект измерения, а также прочих факторов все измерения можно производить только с известной степенью точности; поэтому результаты измерений дают не истинное значение измеряемой величины, а лишь приближенное. Если, например, вес тела определен с точностью до 0,1 мг, то это значит, что найденный вес отличается от истинного веса тела менее чем на 0,1 мг.

Точность измерений – характеристика качества измерений, отражающая близость результатов измерений к истинному значению измеряемой величины.

Чем меньше погрешности измерений, тем больше точность измерений. Точность измерений зависит от используемых при измерениях прибо- ров и от общих методов измерений. Совершенно бесполезно стремиться при измерениях в данных условиях перейти за этот предел точности. Можно свести к минимуму воздействие причин, уменьшающих точность измерений, но полностью избавиться от них невозможно, то есть при измерениях всегда совершаются более или менее значительные ошибки (погрешности). Для увеличения точности окончательного результата всякое физическое измерение необходимо делать не один, а несколько раз при одинаковых условиях опыта.

В результате i-го измерения (i – номер измерения) величины «Х”, получается приближенное число Хi, отличающееся от истинного значения Хист на некоторую величину ∆Хi = |Хi – Х|, которая является допущенной ошибкой или, другими словами, погрешностью. Истинная погрешность нам не известна, так как мы не знаем истинного значения измеряемой величины. Истинное значение измеряемой физической величины лежит в интервале

Хi – ∆Х < Хi – ∆Х < Хi + ∆Х

где Хi – значение величины Х, полученное при измерении (то есть измеренное значение); ∆Х – абсолютная погрешность определения величины Х.

Абсолютная ошибка (погрешность) измерения ∆Х – это абсолютная величина разности между истинным значением измеряемой величины Хист и результатом измерения Xi: ∆Х = |Хист – Xi|.

Относительная ошибка (погрешность) измерения δ (характеризующая точность измерения) численно равна отношению абсолютной погрешности измерения ∆Х к истинному значению измеряемой величины Хист (часто выражается в процентах): δ = (∆Х / Хист) • 100% .

Погрешности или ошибки измерений можно разделить на три класса: систематические, случайные и грубые (промахи).

Систематической называют такую погрешность, которая остается постоянной или закономерно (согласно некоторой функциональной зависимости) изменяется при повторных измерениях одной и той же величины. Такие погрешности возникают в результате конструктивных особенностей измерительных приборов, недостатков принятого метода измерений, каких-либо упущений экспериментатора, влияния внешних условий или дефекта самого объекта измерения.

В любом измерительном приборе заложена та или иная систематическая погрешность, которую невозможно устранить, но порядок которой можно учесть. Систематические погрешности либо увеличивают, либо уменьшают результаты измерения, то есть эти погрешности характеризуются постоянным знаком. Например, если при взвешивании одна из гирь имеет массу на 0,01 г большую, чем указано на ней, то найденное значение массы тела будет завышенным на эту величину, сколько бы измерений ни производилось. Иногда систематические ошибки можно учесть или устранить, иногда этого сделать нельзя. Например, к неустранимым ошибкам относятся ошибки приборов, о которых мы можем лишь сказать, что они не превышают определенной величины.

Случайными ошибками называют ошибки, которые непредсказуемым образом изменяют свою величину и знак от опыта к опыту. Появление случайных ошибок обусловлено действием многих разнообразных и неконтролируемых причин.

Например, при взвешивании весами этими причинами могут быть колебания воздуха, осевшие пылинки, разное трение в левом и правом подвесе чашек и др. Случайные ошибки проявляются в том, что, произведя измерения одной и той же величины Х в одинаковых условиях опыта, мы получаем несколько различающихся значений: Х1, Х2, Х3,…, Хi,…, Хn, где Хi – результат i-го измерения. Установить какую-либо закономерность между результатами не удается, поэтому результат i — го измерения Х считается случайной величиной. Случайные ошибки могут оказать определенное влияние на отдельное измерение, но при многократных измерениях они подчиняются статистическим законам и их влияние на результаты измерений можно учесть или значительно уменьшить.

Промахи и грубые погрешности – чрезмерно большие ошибки, явно искажающие результат измерения. Этот класс погрешностей вызван чаще всего неправильными действиями экспериментатора (например, из-за невнимательности вместо показания прибора «212» записывается совершенно другое число – «221»). Измерения, содержащие промахи и грубые погрешности, следует отбрасывать.

Измерения могут быть проведены с точки зрения их точности техническим и лабораторным методами.

При использовании технических методов измерение проводится один раз. В этом случае удовлетворяются такой точностью, при которой погрешность не превышает некоторого определенного, заранее заданного значения, определяемого погрешностью примененной измерительной аппаратурой.

При лабораторных методах измерений требуется более точно указать значение измеряемой величины, чем это допускает ее однократное измерение техническим методом. В этом случае делают несколько измерений и вычисляют среднее арифметическое полученных значений, которое принимают за наиболее достоверное (истинное) значение измеряемой величины. Затем производят оценку точности результата измерений (учет случайных погрешностей).

Из возможности проведения измерений двумя методами вытекает и существование двух методов оценки точности измерений: технического и лабораторного.

Вычисление абсолютной и относительной погрешностей измерений при прямых измерениях

1. Абсолютная погрешность

Оценить отклонение

каждого из результатов измерения от

истинной величины можно лишь при наличии

данных большого числа измерений с

использованием теории вероятности.

Однако на практике, в лабораторных

условиях проводят 3-5 измерений. В этом

случае абсолютная погрешность отдельного

i-го

измерения будет следующей:

|DАi|

= |АСР

— Аi|,

где

АСР

— средняя величина размера А. Средняя

арифметическая величина всех ½DАi½

значений

называется

абсолютной погрешностью опыта.

Окончательный результат измерения

может быть записан в виде

А = АСР

±

DАСР,

где

А — искомая величина, которая лежит

внутри интервала

АСР

±

DАСР.

Н

14

апример, если сделаем несколько

измерений длины заготовки в столярной

мастерской и получим среднее значение

lСР

= 75.5 см, а среднее

арифметическое абсолютной погрешности

lСР

= 0.3 см, то результат

запишется в виде

l

= (75.5 ± 0.3) см.

Это

означает, что истинное значение длины

заготовки лежит в интервале от 75.2 см до

75.8 см. При этом не имеет смысла вычислять

среднее значение с большим числом знаков

после запятой, так как от этого точность

не увеличивается.

2. Относительная погрешность

Абсолютная

погрешность измерения не характеризует

точности проведенных измерений. Поэтому

для того, чтобы сравнить точность

различных измерений и величин разной

размерности, находят среднюю относительную

погрешность результата (ЕА).

Относительная погрешность определяется

отношением абсолютной погрешности к

среднему арифметическому значению

измеряемой величины, которая определяется

в процентах:

ЕА=

Относительная

погрешность показывает, какая часть

абсолютной погрешности приходится на

каждую единицу измеренной величины.

Это дает возможность оценить точность

проведенных измерений, качество работы.

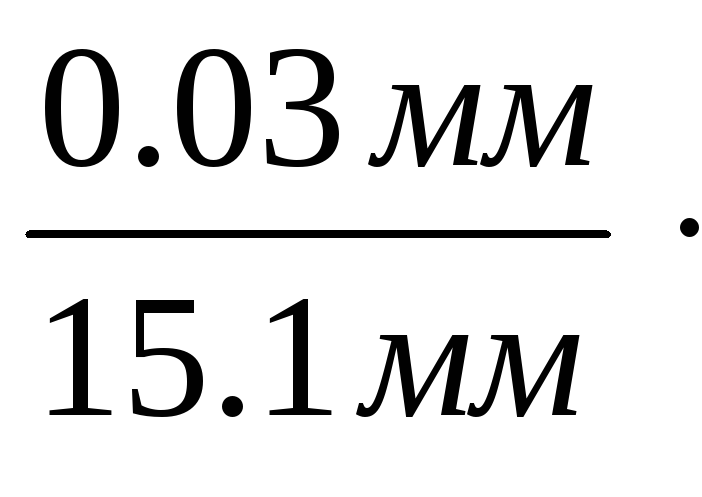

Так,

например, пусть при измерении бруска

длиной l

= 1.51 см была допущена абсолютная

погрешность 0.03 мм, а при измерении

расстояния от Земли до Луны L

= 3.64.105

км абсолютная погрешность составила

100 км. Может показаться, что первое

измерение выполнено намного точнее

второго. Однако о точности измерения

можно судить по относительной погрешности,

а она показывает, что второе измерение

было выполнено в семь раз точнее первого:

El

=

100% = 0.2%

и

ЕL

=

= 0.03%.

Вычисление абсолютных и относительных погрешностей при косвенных2 измерениях

В

большинстве случаев при выполнении

физических экспериментов исследуемая

величина не может быть измерена

непосредственно, а является функцией

одной или нескольких переменных,

измеренных непосредственно. При косвенных

измерениях абсолютная и относительная

погрешности результатов измерений

находятся вычислением через абсолютные

и относительные погрешности непосредственно

измеренных величин.

Использование формул дифференцирования

Для

определения абсолютных и относительных

погрешностей искомой величины при

косвенных измерениях можно воспользоваться

формулами дифференцирования, потому

что абсолютная ошибка функции равна

абсолютной ошибке аргумента, умноженной

на производную этой функции, то есть

полному дифференциалу функции.

Рассмотрим

это более подробно. Допустим, что

физическая величина А является функцией

многих переменных:

A

= f

(x,

y,

z

…).

Правило

I. Вначале

находят абсолютную погрешность величины

А, а затем относительную погрешность.

Для этого необходимо:

1) Найти полный

дифференциал функции

.

2

16

) Заменить бесконечно малые dx, dу,

dz, … соответствующими абсолютными

ошибками аргументовDx,

Dy,

Dz,

… (при этом знаки «минус» в абсолютных

ошибках аргументов заменяют знаками

«плюс», так чтобы величина ошибки

была максимальной):

.

Применяя

это правило к частным случаям, получим:

—

абсолютная погрешность суммы равна

сумме абсолютных погрешностей слагаемых.

Если X

= a

+ b,

то DX

= Da

+ Db;

—

абсолютная погрешность разности равна

сумме абсолютных погрешностей

уменьшаемого и вычитаемого. Если X

= a

— b,

то DX

= Da

+ Db;

—

абсолютная погрешность произведения

двух сомножителей равна сумме произведений

среднего значения первого множителя

(aCP)

на абсолютную погрешность второго и

среднего значения второго множителя

(bCP)

на абсолютную погрешность первого. Если

X

= а

b,

то DX

= aCP

Db

+ bCP

Dа.

Если X

= a n

, то DX

= n

аCPn-1

Dа;

—

абсолютная погрешность дроби равна

сумме произведения знаменателя на

абсолютную погрешность числителя и

числителя на абсолютную погрешность

знаменателя, деленной на квадрат

знаменателя. Если X

=,

то DX=.

3) По определению

найдем относительную погрешность

.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

12.02.2015183.3 Кб27Пример работы по теме ПЕРЕСКАЗ.doc

- #

Погрешности измерений, представление результатов эксперимента

- Шкала измерительного прибора

- Цена деления

- Виды измерений

- Погрешность измерений, абсолютная и относительная погрешность

- Абсолютная погрешность серии измерений

- Представление результатов эксперимента

- Задачи

п.1. Шкала измерительного прибора

Шкала – это показывающая часть измерительного прибора, состоящая из упорядоченного ряда отметок со связанной с ними нумерацией. Шкала может располагаться по окружности, дуге или прямой линии.

Примеры шкал различных приборов:

п.2. Цена деления

Цена деления измерительного прибора равна числу единиц измеряемой величины между двумя ближайшими делениями шкалы. Как правило, цена деления указана на маркировке прибора.

Алгоритм определения цены деления

Шаг 1. Найти два ближайшие пронумерованные крупные деления шкалы. Пусть первое значение равно a, второе равно b, b > a.

Шаг 2. Посчитать количество мелких делений шкалы между ними. Пусть это количество равно n.

Шаг 3. Разделить разницу значений крупных делений шкалы на количество отрезков, которые образуются мелкими делениями: $$ triangle=frac{b-a}{n+1} $$ Найденное значение (triangle) и есть цена деления данного прибора.

Пример определения цены деления:

|

Определим цену деления основной шкалы секундомера. Два ближайших пронумерованных деления на основной шкале:a = 5 c b = 10 cМежду ними находится 4 средних деления, а между каждыми средними делениями еще 4 мелких. Итого: 4+4·5=24 деления. Цена деления: begin{gather*} triangle=frac{b-a}{n+1}\ triangle=frac{10-5}{24+1}=frac15=0,2 c end{gather*} |

п.3. Виды измерений

Вид измерений

Определение

Пример

Прямое измерение

Физическую величину измеряют с помощью прибора

Измерение длины бруска линейкой

Косвенное измерение

Физическую величину рассчитывают по формуле, куда подставляют значения величин, полученных с помощью прямых измерений

Определение площади столешницы при измеренной длине и ширине

п.4. Погрешность измерений, абсолютная и относительная погрешность

Погрешность измерений – это отклонение измеренного значения величины от её истинного значения.

Составляющие погрешности измерений

Причины

Инструментальная погрешность

Определяется погрешностью инструментов и приборов, используемых для измерений (принципом действия, точностью шкалы и т.п.)

Погрешность метода

Определяется несовершенством методов и допущениями в методике.

Погрешность теории (модели)

Определяется теоретическими упрощениями, степенью соответствия теоретической модели и реальности.

Погрешность оператора

Определяется субъективным фактором, ошибками экспериментатора.

Инструментальная погрешность измерений принимается равной половине цены деления прибора: $$ d=frac{triangle}{2} $$

Если величина (a_0) — это истинное значение, а (triangle a) — погрешность измерения, результат измерений физической величины записывают в виде (a=a_0pmtriangle a).

Абсолютная погрешность измерения – это модуль разности между измеренным и истинным значением измеряемой величины: $$ triangle a=|a-a_0| $$

Отношение абсолютной погрешности измерения к истинному значению, выраженное в процентах, называют относительной погрешностью измерения: $$ delta=frac{triangle a}{a_0}cdot 100text{%} $$

Относительная погрешность является мерой точности измерения: чем меньше относительная погрешность, тем измерение точнее. По абсолютной погрешности о точности измерения судить нельзя.

На практике абсолютную и относительную погрешности округляют до двух значащих цифр с избытком, т.е. всегда в сторону увеличения.

Значащие цифры – это все верные цифры числа, кроме нулей слева. Результаты измерений записывают только значащими цифрами.

Примеры значащих цифр:

0,403 – три значащих цифры, величина определена с точностью до тысячных.

40,3 – три значащих цифры, величина определена с точностью до десятых.

40,300 – пять значащих цифр, величина определена с точностью до тысячных.

В простейших измерениях инструментальная погрешность прибора является основной.

В таких случаях физическую величину измеряют один раз, полученное значение берут в качестве истинного, а абсолютную погрешность считают равной инструментальной погрешности прибора.

Примеры измерений с абсолютной погрешностью равной инструментальной:

- определение длины с помощью линейки или мерной ленты;

- определение объема с помощью мензурки.

Пример получения результатов прямых измерений с помощью линейки:

|

Измерим длину бруска линейкой, у которой пронумерованы сантиметры и есть только одно деление между пронумерованными делениями. Цена деления такой линейки: begin{gather*} triangle=frac{b-a}{n+1}= frac{1 text{см}}{1+1}=0,5 text{см} end{gather*} Инструментальная погрешность: begin{gather*} d=frac{triangle}{2}=frac{0,5}{2}=0,25 text{см} end{gather*} Истинное значение: (L_0=4 text{см}) Результат измерений: $$ L=L_0pm d=(4,00pm 0,25) text{см} $$ Относительная погрешность: $$ delta=frac{0,25}{4,00}cdot 100text{%}=6,25text{%}approx 6,3text{%} $$ |

|

Теперь возьмем линейку с n=9 мелкими делениями между пронумерованными делениями. Цена деления такой линейки: begin{gather*} triangle=frac{b-a}{n+1}= frac{1 text{см}}{9+1}=0,1 text{см} end{gather*} Инструментальная погрешность: begin{gather*} d=frac{triangle}{2}=frac{0,1}{2}=0,05 text{см} end{gather*} Истинное значение: (L_0=4,15 text{см}) Результат измерений: $$ L=L_0pm d=(4,15pm 0,05) text{см} $$ Относительная погрешность: $$ delta=frac{0,05}{4,15}cdot 100text{%}approx 1,2text{%} $$ |

Второе измерение точнее, т.к. его относительная погрешность меньше.

п.5. Абсолютная погрешность серии измерений

Измерение длины с помощью линейки (или объема с помощью мензурки) являются теми редкими случаями, когда для определения истинного значения достаточно одного измерения, а абсолютная погрешность сразу берется равной инструментальной погрешности, т.е. половине цены деления линейки (или мензурки).

Гораздо чаще погрешность метода или погрешность оператора оказываются заметно больше инструментальной погрешности. В таких случаях значение измеренной физической величины каждый раз немного меняется, и для оценки истинного значения и абсолютной погрешности нужна серия измерений и вычисление средних значений.

Алгоритм определения истинного значения и абсолютной погрешности в серии измерений

Шаг 1. Проводим серию из (N) измерений, в каждом из которых получаем значение величины (x_1,x_2,…,x_N)

Шаг 2. Истинное значение величины принимаем равным среднему арифметическому всех измерений: $$ x_0=x_{cp}=frac{x_1+x_2+…+x_N}{N} $$ Шаг 3. Находим абсолютные отклонения от истинного значения для каждого измерения: $$ triangle_1=|x_0-x_1|, triangle_2=|x_0-x_2|, …, triangle_N=|x_0-x_N| $$ Шаг 4. Находим среднее арифметическое всех абсолютных отклонений: $$ triangle_{cp}=frac{triangle_1+triangle_2+…+triangle_N}{N} $$ Шаг 5. Сравниваем полученную величину (triangle_{cp}) c инструментальной погрешностью прибора d (половина цены деления). Большую из этих двух величин принимаем за абсолютную погрешность: $$ triangle x=maxleft{triangle_{cp}; dright} $$ Шаг 6. Записываем результат серии измерений: (x=x_0pmtriangle x).

Пример расчета истинного значения и погрешности для серии прямых измерений:

Пусть при измерении массы шарика с помощью рычажных весов мы получили в трех опытах следующие значения: 99,8 г; 101,2 г; 100,3 г.

Инструментальная погрешность весов d = 0,05 г.

Найдем истинное значение массы и абсолютную погрешность.

Составим расчетную таблицу:

| № опыта | 1 | 2 | 3 | Сумма |

| Масса, г | 99,8 | 101,2 | 100,3 | 301,3 |

| Абсолютное отклонение, г | 0,6 | 0,8 | 0,1 | 1,5 |

Сначала находим среднее значение всех измерений: begin{gather*} m_0=frac{99,8+101,2+100,3}{3}=frac{301,3}{3}approx 100,4 text{г} end{gather*} Это среднее значение принимаем за истинное значение массы.

Затем считаем абсолютное отклонение каждого опыта как модуль разности (m_0) и измерения. begin{gather*} triangle_1=|100,4-99,8|=0,6\ triangle_2=|100,4-101,2|=0,8\ triangle_3=|100,4-100,3|=0,1 end{gather*} Находим среднее абсолютное отклонение: begin{gather*} triangle_{cp}=frac{0,6+0,8+0,1}{3}=frac{1,5}{3}=0,5 text{(г)} end{gather*} Мы видим, что полученное значение (triangle_{cp}) больше инструментальной погрешности d.

Поэтому абсолютная погрешность измерения массы: begin{gather*} triangle m=maxleft{triangle_{cp}; dright}=maxleft{0,5; 0,05right} text{(г)} end{gather*} Записываем результат: begin{gather*} m=m_0pmtriangle m\ m=(100,4pm 0,5) text{(г)} end{gather*} Относительная погрешность (с двумя значащими цифрами): begin{gather*} delta_m=frac{0,5}{100,4}cdot 100text{%}approx 0,050text{%} end{gather*}

п.6. Представление результатов эксперимента

Результат измерения представляется в виде $$ a=a_0pmtriangle a $$ где (a_0) – истинное значение, (triangle a) – абсолютная погрешность измерения.

Как найти результат прямого измерения, мы рассмотрели выше.

Результат косвенного измерения зависит от действий, которые производятся при подстановке в формулу величин, полученных с помощью прямых измерений.

Погрешность суммы и разности

Если (a=a_0+triangle a) и (b=b_0+triangle b) – результаты двух прямых измерений, то

- абсолютная погрешность их суммы равна сумме абсолютных погрешностей

$$ triangle (a+b)=triangle a+triangle b $$

- абсолютная погрешность их разности также равна сумме абсолютных погрешностей

$$ triangle (a-b)=triangle a+triangle b $$

Погрешность произведения и частного

Если (a=a_0+triangle a) и (b=b_0+triangle b) – результаты двух прямых измерений, с относительными погрешностями (delta_a=frac{triangle a}{a_0}cdot 100text{%}) и (delta_b=frac{triangle b}{b_0}cdot 100text{%}) соответственно, то:

- относительная погрешность их произведения равна сумме относительных погрешностей

$$ delta_{acdot b}=delta_a+delta_b $$

- относительная погрешность их частного также равна сумме относительных погрешностей

$$ delta_{a/b}=delta_a+delta_b $$

Погрешность степени

Если (a=a_0+triangle a) результат прямого измерения, с относительной погрешностью (delta_a=frac{triangle a}{a_0}cdot 100text{%}), то:

- относительная погрешность квадрата (a^2) равна удвоенной относительной погрешности

$$ delta_{a^2}=2delta_a $$

- относительная погрешность куба (a^3) равна утроенной относительной погрешности

$$ delta_{a^3}=3delta_a $$

- относительная погрешность произвольной натуральной степени (a^n) равна

$$ delta_{a^n}=ndelta_a $$

Вывод этих формул достаточно сложен, но если интересно, его можно найти в Главе 7 справочника по алгебре для 8 класса.

п.7. Задачи

Задача 1. Определите цену деления и объем налитой жидкости для каждой из мензурок. В каком случае измерение наиболее точно; наименее точно?

Составим таблицу для расчета цены деления:

| № мензурки | a, мл | b, мл | n | (triangle=frac{b-a}{n+1}), мл |

| 1 | 20 | 40 | 4 | (frac{40-20}{4+1}=4) |

| 2 | 100 | 200 | 4 | (frac{200-100}{4+1}=20) |

| 3 | 15 | 30 | 4 | (frac{30-15}{4+1}=3) |

| 4 | 200 | 400 | 4 | (frac{400-200}{4+1}=40) |

Инструментальная точность мензурки равна половине цены деления.

Принимаем инструментальную точность за абсолютную погрешность и измеренное значение объема за истинное.

Составим таблицу для расчета относительной погрешности (оставляем две значащих цифры и округляем с избытком):

| № мензурки | Объем (V_0), мл | Абсолютная погрешность (triangle V=frac{triangle}{2}), мл |

Относительная погрешность (delta_V=frac{triangle V}{V_0}cdot 100text{%}) |

| 1 | 68 | 2 | 3,0% |

| 2 | 280 | 10 | 3,6% |

| 3 | 27 | 1,5 | 5,6% |

| 4 | 480 | 20 | 4,2% |

Наиболее точное измерение в 1-й мензурке, наименее точное – в 3-й мензурке.

Ответ:

Цена деления 4; 20; 3; 40 мл

Объем 68; 280; 27; 480 мл

Самое точное – 1-я мензурка; самое неточное – 3-я мензурка

Задача 2. В двух научных работах указаны два значения измерений одной и той же величины: $$ x_1=(4,0pm 0,1) text{м}, x_2=(4,0pm 0,03) text{м} $$ Какое из этих измерений точней и почему?

Мерой точности является относительная погрешность измерений. Получаем: begin{gather*} delta_1=frac{0,1}{4,0}cdot 100text{%}=2,5text{%}\ delta_2=frac{0,03}{4,0}cdot 100text{%}=0,75text{%} end{gather*} Относительная погрешность второго измерения меньше. Значит, второе измерение точней.

Ответ: (delta_2lt delta_1), второе измерение точней.

Задача 3. Две машины движутся навстречу друг другу со скоростями 54 км/ч и 72 км/ч.

Цена деления спидометра первой машины 10 км/ч, второй машины – 1 км/ч.

Найдите скорость их сближения, абсолютную и относительную погрешность этой величины.

Абсолютная погрешность скорости каждой машины равна инструментальной, т.е. половине деления спидометра: $$ triangle v_1=frac{10}{2}=5 (text{км/ч}), triangle v_2=frac{1}{2}=0,5 (text{км/ч}) $$ Показания каждого из спидометров: $$ v_1=(54pm 5) text{км/ч}, v_2=(72pm 0,5) text{км/ч} $$ Скорость сближения равна сумме скоростей: $$ v_0=v_{10}+v_{20}, v_0=54+72=125 text{км/ч} $$ Для суммы абсолютная погрешность равна сумме абсолютных погрешностей слагаемых. $$ triangle v=triangle v_1+triangle v_2, triangle v=5+0,5=5,5 text{км/ч} $$ Скорость сближения с учетом погрешности равна: $$ v=(126,0pm 5,5) text{км/ч} $$ Относительная погрешность: $$ delta_v=frac{5,5}{126,0}cdot 100text{%}approx 4,4text{%} $$ Ответ: (v=(126,0pm 5,5) text{км/ч}, delta_vapprox 4,4text{%})

Задача 4. Измеренная длина столешницы равна 90,2 см, ширина 60,1 см. Измерения проводились с помощью линейки с ценой деления 0,1 см. Найдите площадь столешницы, абсолютную и относительную погрешность этой величины.

Инструментальная погрешность линейки (d=frac{0,1}{2}=0,05 text{см})

Результаты прямых измерений длины и ширины: $$ a=(90,20pm 0,05) text{см}, b=(60,10pm 0,05) text{см} $$ Относительные погрешности (не забываем про правила округления): begin{gather*} delta_1=frac{0,05}{90,20}cdot 100text{%}approx 0,0554text{%}approx uparrow 0,056text{%}\ delta_2=frac{0,05}{60,10}cdot 100text{%}approx 0,0832text{%}approx uparrow 0,084text{%} end{gather*} Площадь столешницы: $$ S=ab, S=90,2cdot 60,1 = 5421,01 text{см}^2 $$ Для произведения относительная погрешность равна сумме относительных погрешностей слагаемых: $$ delta_S=delta_a+delta_b=0,056text{%}+0,084text{%}=0,140text{%}=0,14text{%} $$ Абсолютная погрешность: begin{gather*} triangle S=Scdot delta_S=5421,01cdot 0,0014=7,59approx 7,6 text{см}^2\ S=(5421,0pm 7,6) text{см}^2 end{gather*} Ответ: (S=(5421,0pm 7,6) text{см}^2, delta_Sapprox 0,14text{%})

При выборе измерительного оборудования всегда стоит типичная задача – количественно описать задачу измерения: что нужно измерять и с какой точностью? Вопрос о реально требуемой точности измерений всегда является ключевым вопросом, определяющим цену оборудования, поскольку эта цена (цена полного технического решения) резко зависит от требуемой точности измерений.

Физические величины и погрешности их измерений

Задачей физического эксперимента является определение числового значения измеряемых физических величин с заданной точностью.

Сразу оговоримся, что при выборе измерительного оборудования часто нужно также знать диапазон измерения и какое именно значение интересует: например, среднеквадратическое значение (СКЗ) измеряемой величины в определённом интервале времени, или требуется измерять среднеквадратическое отклонение (СКО) (для измерения переменной составляющей величины), или требуется измерять мгновенное (пиковое) значение. При измерении переменных физических величин (например, напряжение переменного тока) требуется знать динамические характеристики измеряемой физической величины: диапазон частот или максимальную скорость изменения физической величины. Эти данные, необходимые при выборе измерительного оборудования, зависят от физического смысла задачи измерения в конкретном физическом эксперименте.

Итак, повторимся: задачей физического эксперимента является определение числового значения измеряемых физических величин с заданной точностью. Эта задача решается с помощью прямых или косвенных измерений.

При прямом измерении осуществляется количественное сравнение физической величины с соответствующим эталоном при помощи измерительных приборов. Отсчет по шкале прибора указывает непосредственно измеряемое значение. Например, термометр дает значения измеряемой температуры, а вольтметр – значение напряжения.

При косвенных измерениях интересующая нас физическая величина находится при помощи математических операций над непосредственно измеренными физическими величинами (непосредственно измеряя напряжение U на резисторе и ток I через него, вычисляем значение сопротивления R = U / I ).

Точность прямых измерений некоторой величины X оценивается величиной погрешности или ошибки, измерений относительно действительного значения физической величины XД.

Действительное значение величины XД (согласно РМГ 29-99) – это значение физической величины, полученное экспериментальным путем и настолько близкое к истинному значению, что в поставленной измерительной задаче может быть использовано вместо него.

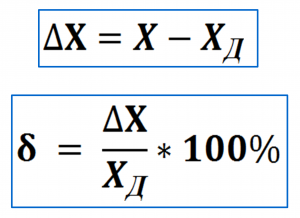

Различают абсолютную (∆X) и относительную (δ) погрешности измерений.

Абсолютная погрешность измерения – это погрешность средства измерений, выраженная в единицах измеряемой физической величины, характеризующая абсолютное отклонение измеряемой величины от действительного значения физической величины: ∆X = X – XД.

Относительная погрешность измерения – это погрешность измерения, выраженная отношением абсолютной погрешности измерения к действительному значению измеряемой величины. Обычно относительную погрешность выражают в процентах: δ = (∆X / Xд) * 100%.

При оценке точности косвенных измерений некоторой величины X1, функционально связанной с физическими величинами X2, X3,…, X1 = F (X2, X3, …), учитывают погрешности прямых измерений каждой из величин X2, X3,… и характер функциональной зависимости F (). Приводим ниже примеры вычисления погрешности косвенного измерения для четырёх наиболее типичных функциональных зависимостей.

| Характер функциональной зависимости F () | Абсолютная погрешность косвенного измерения физической величины X1 |

Относительная погрешность косвенного измерения физической величины X1 |

|---|---|---|

| X1= X2+ X3 | ∆X1= ∆X2+ ∆X3 | δ = ( ∆X2+ ∆X3 ) / (X2+ X3) |

| X1= X2– X3 | ∆X1= ∆X2+ ∆X3 | δ = ( ∆X2+ ∆X3 ) / (X2– X3) |

| X1= X2* X3 | ∆X1=X3*∆X2+ X2*∆X3 | δ = (∆X2/X2) + (∆X3/X3) |

| X1= X2 / X3 | ∆X1=(X3*∆X2+ X2*∆X3)/(X3)2 | δ = (∆X2/X2) + (∆X3/X3) |

Приведём краткое определение некоторых других погрешностей средств измерений, согласно РМГ 29-99:

- Погрешность средства измерений — разность между показанием средства измерений и истинным (действительным) значением измеряемой физической величины.

- Систематическая погрешность средства измерений — составляющая погрешности средства измерений, принимаемая за постоянную или закономерную изменяющуюся.

- Случайная погрешность средства измерений — составляющая погрешности средства измерений, изменяющаяся случайным образом.

- Приведенная погрешность средства измерений — относительная погрешность, выраженная отношением абсолютной погрешности средства измерений к условно принятому значению величины, постоянному во всем диапазоне измерений или в части диапазона.

- Основная погрешность средства измерений — погрешность средства измерений, применяемого в нормальных условиях.

- Дополнительная погрешность средства измерений — составляющая погрешности средства измерений, возникающая дополнительно к основной погрешности вследствие отклонения какой-либо из влияющих величин от нормального ее значения или вследствие ее выхода за пределы нормальной области значений.

- Стабильность средства измерений — качественная характеристика средства измерений, отражающая неизменность во времени его метрологических характеристик (в качестве количественной оценки стабильности служит нестабильность средства измерений).

- Нестабильность средства измерений — изменение метрологических характеристик средства измерений за установленный интервал времени.

- Класс точности средств измерений — обобщенная характеристика данного типа средств измерений, как правило, отражающая уровень их точности, выражаемая пределами допускаемых основной и дополнительных погрешностей, а также другими характеристиками, влияющими на точность.

По данной теме читайте также:

- Пределы допускаемой погрешности измерений

- Условия измерений нормальные

Примеры использования термина

При использовании любых измерительных систем вопрос погрешности измерений является основным. Все средства измерения имеют нормированные погрешности измерений, например, выпускаемые OOO “Л Кард”:

Измерительная система LTR

Модуль АЦП/ЦАП

16/32 каналов, 16 бит, 2 МГц, USB, Ethernet

E-502

Плата АЦП/ЦАП

16/32 каналов, 16 бит, 2 МГц, PCI Express

L-502

Модуль АЦП/ЦАП

4 канала, 14 бит, 10 МГц, USB

E20-10

Вычисление погрешностей измерений

Выполнение лабораторных работ связано с измерением физических величин, т. е. определением значений величин опытным путём с помощью измерительных приборов (средств измерения), и обработкой результатов измерений.

Различают прямые и косвенные измерения. При этом результат любого измерения является приблизительным, т. е. содержит погрешность измерения. Точность измерения физической величины характеризуют абсолютная и относительная погрешности.

Прямое измерение — определение значения физической величины непосредственно с помощью измерительного прибора.

Абсолютную погрешность прямых измерений определяют суммой абсолютной инструментальной погрешности и абсолютной погрешности отсчёта Δx = Δиx + Δоx при условии, что случайная погрешность и погрешность вычисления или отсутствуют, или незначительны и ими можно пренебречь.

Абсолютная инструментальная погрешность Δиx связана с классом точности прибора. Абсолютные инструментальные погрешности некоторых средств измерений представлены в таблице 1.

| Средства измерений | Диапазон измерений | Абсолютная инструментальная погрешность |

| Линейки: металлические деревянные пластмассовые |

150, 300, 500 мм 400, 500, 750 мм 200, 250, 300 мм |

0,1 мм 0,5 мм 1 мм |

| Лента измерительная | 150 см | 0,5 см |

| Мензурки 2-го класса | 100, 200, 250 см3 | 5 см3 |

| Амперметр школьный | 2 А | 0,05 А |

| Миллиамперметр | от 0 до Imax | 4 % максимального предела измерений Imax |

| Вольтметр школьный | 6 В | 0,15 В |

| Термометр лабораторный | 100 °С | 1 °С |

| Барометр-анероид | 720–780 мм рт. ст. | 3 мм рт. ст. |

| Штангенциркули с ценой деления 0,1; 0,05 мм | 155, 250, 350 мм | 0,1; 0,05 мм в соответствии с ценой деления нониуса |

| Микрометры с ценой деления 0,01 мм | 0–25, 25–50, 50–75 мм | 0,004 мм |

Абсолютная погрешность отсчёта Δоx связана с дискретностью шкалы прибора. Если величину измеряют с точностью до целого деления шкалы прибора, то погрешность отсчёта принимают равной цене деления. Если при измерении значение величины округляют до половины деления шкалы, то погрешность отсчёта принимают равной половине цены деления.

Абсолютная погрешность определяет значение интервала, в котором лежит истинное значение измеренной величины:

Относительную погрешность прямого измерения определяют отношением абсолютной погрешности к значению измеряемой величины:

Относительная погрешность характеризует точность измерения: чем она меньше, тем точность измерения выше.

Косвенное измерение — определение значения физической величины с использованием формулы, связывающей её с другими величинами, измеренными непосредственно с помощью приборов.

Одним из методов определения погрешности косвенных измерений является метод границ погрешностей. Формулы для вычисления абсолютных и относительных погрешностей косвенных измерений методом границ погрешностей представлены в таблице 2.

| Вид функции y | Абсолютная погрешность Δy | Относительная погрешность |

| x1 + x2 | Δx1 + Δx2 | |

| x1 − x2 | Δx1 + Δx2 | |

| Cx | CΔx | |

| x1x2 | |x1| Δx2 + |x2| Δx1 | |

| xn | |n||x|n−1Δx | |

| lnx | ||

| sinx | |cosx| Δx | |

| cosx | |sinx| Δx | |tgx| Δx |

| tgx |

Абсолютную погрешность табличных величин и фундаментальных физических постоянных определяют как половину единицы последнего разряда значения величины.