Просмотров 9.2к. Опубликовано 19.12.2022

Обновлено 19.12.2022

Каждый сайт, который создает компания, должен отвечать принятым стандартам. В первую очередь затем, чтобы он попадал в поисковую выдачу и был удобен для пользователей. Если код страниц содержит ошибки, неточности, он становится “невалидным”, то есть не соответствующим требованиям. В результате интернет-ресурс не увидят пользователи или информация на нем будет отображаться некорректно.

В этой статье рассмотрим, что такое валидность, какие могут быть ошибки в HTML-разметке и как их устранить.

Содержание

- Что такое HTML-ошибка валидации и зачем она нужна

- Чем опасны ошибки в разметке

- Как проверить ошибки валидации

- Предупреждения

- Ошибки

- Пример прохождения валидации для страницы сайта

- Как исправить ошибку валидации

- Плагины для браузеров, которые помогут найти ошибки в коде

- Коротко о главном

Что такое HTML-ошибка валидации и зачем она нужна

Под понятием “валидация” подразумевается процесс онлайн-проверки HTML-кода страницы на соответствие стандартам w3c. Эти стандарты были разработаны Организацией всемирной паутины и стандартов качества разметки. Сама организация продвигает идею унификации сайтов по HTML-коду — чтобы каждому пользователю, вне зависимости от браузера или устройства, было удобно использовать ресурс.

Если код отвечает стандартам, то его называют валидным. Браузеры могут его прочитать, загрузить страницы, а поисковые системы легко находят страницу по соответствующему запросу.

Чем опасны ошибки в разметке

Ошибки валидации могут разными — видимыми для глаза простого пользователя или такими, которые можно засечь только с помощью специальных программ. В первом случае кроме технических проблем, ошибки в разметке приводят к негативному пользовательскому опыту.

К наиболее распространённым последствиям ошибок в коде HTML-разметки также относят сбои в нормальной работе сайта и помехи в продвижении ресурса в поисковых системах.

Рассмотрим несколько примеров, как ошибки могут проявляться при работе:

- Медленно подгружается страница

Согласно исследованию Unbounce, более четверти пользователей покидают страницу, если её загрузка занимает более 3 секунд, ещё треть уходит после 6 секунд;

- Не видна часть текстовых, фото и видео-блоков

Эта проблема делает контент для пользователей неинформативным, поэтому они в большинстве случаев уходят со страницы, не досмотрев её до конца;

- Страница может остаться не проиндексированной

Если поисковый робот распознает недочёт в разметке, он может пропустить страницу и прервать её размещение в поисковых системах;

- Разное отображение страниц на разных устройствах

Например, на компьютере или ноутбуке страница будет выглядеть хорошо, а на мобильных гаджетах половина кнопок и изображений будет попросту не видна.

Из-за этих ошибок пользователь не сможет нормально работать с ресурсом. Единственное решение для него — закрыть вкладку и найти нужную информацию на другом сайте. Так количество посетителей сайта постепенно уменьшается, он перестает попадать в поисковую выдачу — в результате ресурс становится бесполезным и пропадает в пучине Интернета.

Как проверить ошибки валидации

Владельцы ресурсов используют 2 способа онлайн-проверки сайтов на наличие ошибок — технический аудит или использование валидаторов.

Первый случай подходит для серьёзных проблем и масштабных сайтов. Валидаторами же пользуются ежедневно. Наиболее популярный — сервис The W3C Markup Validation Service. Он сканирует сайт и сравнивает код на соответствие стандартам W3C. Валидатор выдаёт 2 типа несоответствий разметки стандартам W3C: предупреждения и ошибки.

Давайте рассмотрим каждый из типов чуть подробнее.

Предупреждения

Предупреждения отмечают незначительные проблемы, которые не влияют на работу ресурса. Они появляются из-за расхождений написания разметки со стандартами W3C.

Тем не менее, предупреждения всё равно нужно устранять, так как из-за них сайт может работать медленнее — например, по сравнению с конкурентами с такими же сайтами.

Примером предупреждения может быть указание на отсутствие тега alt у изображения.

Ошибки

Ошибки — это те проблемы, которые требуют обязательного устранения.

Они представляют угрозу для корректной работы сайта: например, из-за них могут скрываться разные блоки — текстовые, фото, видео. А в некоторых более запущенных случаях содержимое страницы может вовсе не отображаться, и сам ресурс не будет загружаться. Поэтому после проверки уделять внимание ошибкам с красными отметками нужно в первую очередь.

Распространённым примером ошибки может быть отсутствие тега <!DOCTYPE html> в начале страницы, который помогает информации преобразоваться в разметку.

Пример прохождения валидации для страницы сайта

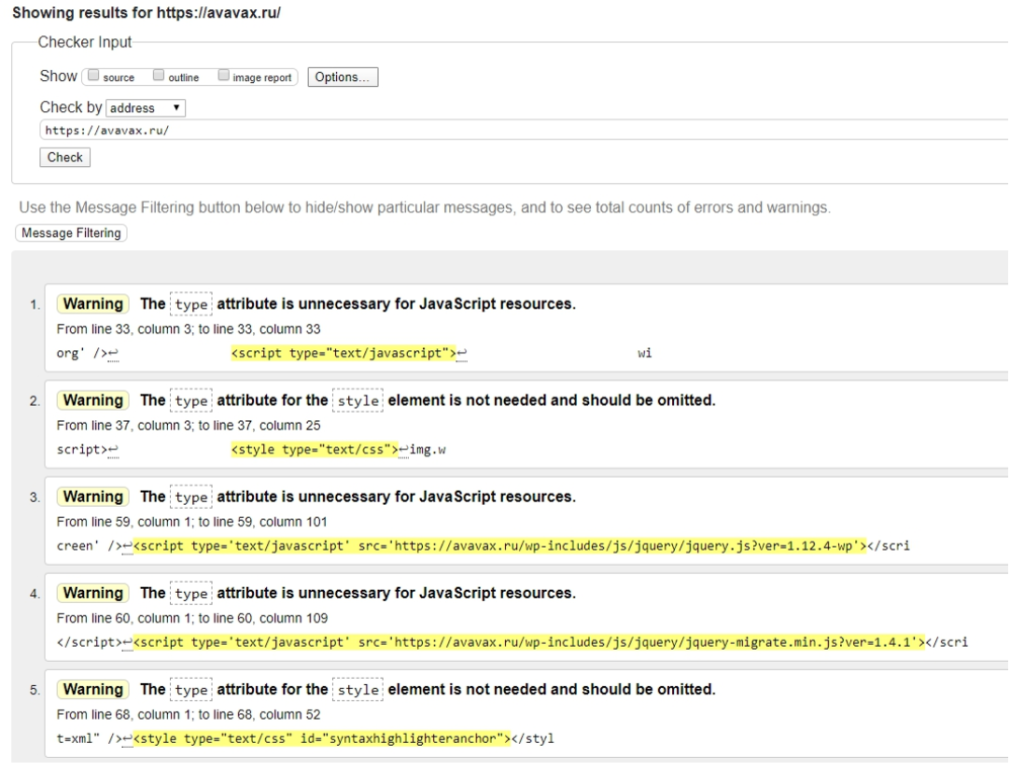

Рассмотрим процесс валидации на примере сайта avavax.ru, который создали на WordPress.

В результате проверки валидатор выдал 17 замечаний. После анализа отчета их можно свести к 3 основным:

- атрибут ‘text/javascript’ не требуется при подключении скрипта;

- атрибут ‘text/css’ не требуется при подключении стиля;

- у одного из элементов section нет внутри заголовка h1-h6.

Первое и второе замечания генерирует сам движок WordPress, поэтому разработчикам не нужно их убирать. Третье же замечание предполагает, что каждый блок текста должен иметь заголовок, даже если это не всегда необходимо или видно для читателя.

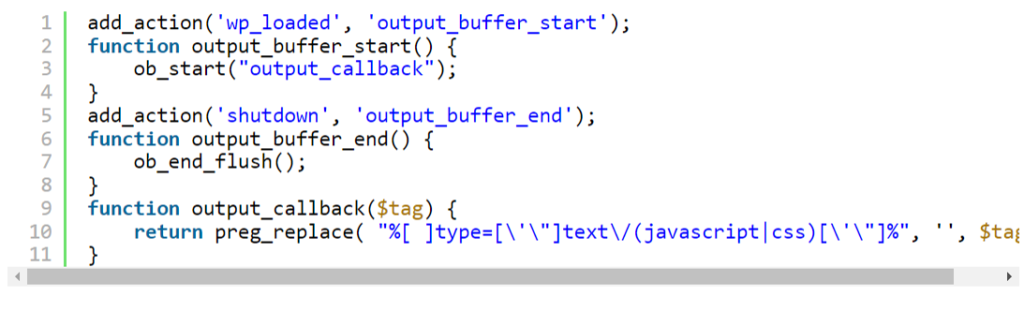

Решить проблемы с предупреждениями для стилей и скриптов можно через добавление кода в файл темы function.php.

Для этого на хук wp_loaded нужно повесить функцию output_buffer_start(), которая загрузит весь генерируемый код html в буфер. При выводе в буфер вызывается функция output_callback($tag), которая просматривает все теги, находит нежелательные атрибуты с помощью регулярных выражений и заменяет их пробелами. Затем на хук ‘shutdown вешается функция output_buffer_end(), которая возвращает обработанное содержимое буфера.

Для исправления семантики на сайте нужно использовать заголовки. Валидатор выдаёт предупреждение на секцию about, которая содержит фото и краткий текст. Валидатор требует, чтобы в каждой секции был заголовок. Для исправления предупреждения нужно добавить заголовок, но сделать это так, чтобы его не было видно пользователям:

- Добавить заголовок в код: <h3>Обо мне</h3>

Отключить отображение заголовка:

1 #about h3 {

2 display: none;

3 }

После этой части заголовок будет в коде, но валидатор его увидит, а посетитель — нет.

За 3 действия удалось убрать все предупреждения, чтобы качество кода устроило валидатор. Это подтверждается зелёной строкой с надписью: “Document checking completed. No errors or warnings to show”.

Как исправить ошибку валидации

Всё зависит от того, какими техническими знаниями обладает владелец ресурса. Он может сделать это сам, вручную. Делать это нужно постепенно, разбирая ошибку за ошибкой. Но нужно понимать, что если при проверке валидатором было выявлено 100 проблем — все 100 нужно обязательно решить.

Поэтому если навыков и знаний не хватает, лучше привлечь сторонних специалистов для улучшения качества разметки. Это могут быть как фрилансеры, так и профессиональные веб-агентства. При выборе хорошего специалиста, результат будет гарантироваться в любом случае, но лучше, чтобы в договоре оказания услуг будут чётко прописаны цели проведения аудита и гарантии решения проблем с сайтом.

Если объём работ большой, выгоднее заказать профессиональный аудит сайта. С его помощью можно обнаружить разные виды ошибок, улучшить внешний вид и привлекательность интернет-ресурса для поисковых ботов, обычных пользователей, а также повысить скорость загрузки страниц, сделать качественную верстку и избавиться от переспама.

Плагины для браузеров, которые помогут найти ошибки в коде

Для поиска ошибок валидации можно использовать и встроенные в браузеры плагины. Они помогут быстро находить неточности еще на этапе создания кода.

Для каждого браузера есть свой адаптивный плагин:

- HTML Validator для браузера Firefox;

- HTML Validator for Chrome;

- HTML5 Editor для Opera.

С помощью этих инструментов можно не допускать проблем, которые помешают нормальному запуску сайта. Плагины помогут оценить качество внешней и внутренней оптимизации, контента и другие характеристики.

Коротко о главном

Валидация — процесс выявления проблем с HTML-разметкой сайта и ее соответствия стандартам W3C. Это унифицированные правила, с помощью которых сайт может нормально работать и отображаться и для поисковых роботов, и для пользователей.

Проверку ресурса можно проводить тремя путями: валидаторами, специалистам полномасштабного аудита и плагинами в браузере. В большинстве случаев валидатор — самое удобное и быстрое решение для поиска проблем. С его помощью можно выявить 2 типа проблем с разметкой — предупреждения и ошибки.

Работать необходимо сразу с двумя типами ошибок. Даже если предупреждение не приведет к неисправности сайта, оставлять без внимания проблемные блоки нельзя, так как это снизит привлекательность ресурса в глазах пользователя. Ошибки же могут привести к невозможности отображения блоков на сайте, понижению сайта в поисковой выдаче или полному игнорированию ресурса со стороны поискового бота.

Даже у крупных сайтов с миллионной аудиторией, например, Яндекс.Дзен или ВКонтакте, есть проблемы с кодом. Но комплексный подход к решению проблем помогает устранять серьёзные моменты своевременно. Нужно развивать сайт всесторонне, чтобы получить результат от его существования и поддержки. Если самостоятельно разобраться с проблемами не получается, не стоит “доламывать” — лучше обратиться за помощью к профессионалам, например, агентствам по веб-аудиту.

В соответствии с российским законодательством договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Бухгалтеры постоянно сталкиваются с договорами.

На курсе повышения квалификации мы даем самые нужные бухгалтеру знания: как использовать и формулировать условия договора

, определять подсудность, избегать вопросов налоговиков и обезопаситься от претензий контрагентов и силовых структур.

Программа курса «Работа с договорами: правовые навыки для бухгалтера».

Таким образом, правовым последствием заключения, изменения или прекращения договора является соответственно установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей его сторон. Для заключения договора необходимо выражение согласованной воли всех его сторон. Причем эта воля может быть выражена как в устной, так и в письменной форме. Как правило, устная форма используется в случае исполнения договора при его заключении при условии, что для данного вида договоров законом не предусмотрена обязательная письменная или нотариальная форма. И если при заключении договора в устной форме сторонам удается избежать ошибок, возникающих в тексте договора в силу объективных или субъективных причин, то в договоре, заключенном в письменной форме, такое невозможно. При всей внимательности и осмотрительности, с которой обычно подходят к оформлению договора, нередки ситуации, когда уже в процессе его исполнения обнаруживаются ошибки, влекущие порой существенное изменение сути всего договора.

Ошибка в договоре: понятие и правовая природа

Прежде всего необходимо отметить, что российское договорное право как таковое не содержит законодательно закрепленного понятия ошибки в договоре. И это не самым лучшим образом отличает его от договорного права других государств. В договорном праве большинства стран (Великобритания, США, Франция, Израиль и др.) ошибки при заключении договоров регулируются специальными нормами, поскольку выделены в отдельные подразделы права.

Разумеется, специальное регулирование позволяет сторонам договора избежать спорных ситуаций при выявлении ошибок в заключенном договоре. Тогда как при отсутствии такого регулирования создается почва для разночтения, и разрешение связанных с этим споров возможно только путем применения аналогии права либо аналогии закона.

К слову, согласно статистике, ошибки в договоре входят в число трех самых распространенных ошибок подчиненных, среди которых значатся также невыполнение работы в срок и потеря вещи, принадлежащей компании.

Ошибкой в широком смысле признается непреднамеренное отклонение от истины или правил. Исходя из этого определения, можно сказать, что ошибкой в договоре является отклонение от воли сторон, для реализации которой, собственно говоря, договор и заключается.

Воля сторон – это основание договора, и в этом смысле договор нередко называют законом между частными лицами. Но, в отличие от закона, в понятии нормативно-правового акта обязательного характера воля сторон договора, проявляющаяся непосредственно в самом договоре, может находиться под влиянием сторонних обстоятельств, ошибки, заблуждения и обмана. Именно поэтому ошибка относительно текста договора имеет юридическое значение, поскольку она как внешнее проявление воли сторон, пусть и ошибочное, является юридическим действием.

Виды и правовые последствия ошибок в договоре

Несмотря на отсутствие законодательного регулирования данного вопроса, исходя из договорной практики, можно вывести следующие виды ошибок при заключении договоров:

-

собственно ошибки,

-

ошибки вследствие введения в заблуждение (так называемая ошибка с отягчающими обстоятельствами),

-

опечатки.

В зависимости от вида ошибки возможны и различные правовые последствия для сторон договора.

Собственно ошибки

Первый вид ошибок, без отягчающих обстоятельств, таких, как намеренное введение в заблуждение, является наиболее распространенным видом ее при заключении договора. При этом ошибка должна быть существенная, позволяющая предположить, что если бы стороне, допустившей ошибку, было бы известно об этом на момент заключения договора, указанная сторона не заключала бы договор.

Судебно-арбитражная практика

Государственное предприятие обратилось в арбитражный суд с иском к хлебокомбинату о взыскании задолженности за потребленную электрическую энергию и неустойки по договору энергоснабжения.

Решением первой инстанции с хлебокомбината в пользу предприятия были взысканы сумма задолженности, пеней и государственной пошлины. Суд исходил из того, что в материалах дела имеются доказательства, подтверждающие задолженность ответчика за потребленную электрическую энергию и просрочку по ее погашению.

В кассационной жалобе предприятие просит постановление апелляционной инстанции в части уменьшения пеней отменить, взыскать с общества 5 425 рублей 94 копейки неустойки. Заявитель указывает, что истец, рассчитав размер пеней, исходя из 1/300 ставки рефинансирования, фактически применил статью 333 Гражданского кодекса и уменьшил сумму неустойки.

Судьи отметили, что в рассматриваемом договоре стороны предусмотрели, что в случае просрочки оплаты потребленной электроэнергии хлебокомбинат выплачивает пеню в размере 0,5 процента за каждый день просрочки. Пеня начисляется на сумму задолженности, начиная со следующего дня после наступления срока платежа.

Истец первоначально требовал взыскать неустойку в размере 3 962 рублей 17 копеек, которая ниже суммы, предусмотренной условиями договора. Данное требование истца не противоречит нормам материального права и не нарушает права ответчика.

Однако суд апелляционной инстанции в данном случае, установив, что в расчетах суммы неустойки допущена ошибка, должен был выяснить у истца, согласен ли он на уменьшение неустойки до пересчитанной суммы или настаивает на взыскании заявленного требования. При отказе истца от снижения суммы неустойки суд вправе был рассмотреть данный вопрос в порядке статьи 333 Гражданского кодекса. Однако апелляционная инстанция указанные требования не выполнила, чем нарушила нормы материального и процессуального права.

При таких обстоятельствах постановление апелляционной инстанции подлежит отмене в части уменьшения сумм неустойки (постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 25.01.2006 г. № Ф08-6632/2005).

Собственно ошибки возникают тогда, когда при оформлении договора в письменном виде либо искажается предварительная устная договоренность сторон, либо не уделяется внимание некоторым важным для исполнения договора моментам. При этом данные ошибки возникают непреднамеренно, то есть ни одна из сторон не преследует цели обмануть или ввести в заблуждение другую сторону. Такие ошибки имеют место из-за недостаточной внимательности сторон или из-за того, что не все моменты полностью оговорены сторонами.

Гражданский кодекс знает лишь три основания признания договора недействительным вследствие обнаружения собственно ошибки в договоре:

-

Если условия договора не соответствуют закону или иному правовому акту (ст. 168 ГК РФ).

-

Если условия договора выходят за пределы правоспособности одной из сторон договора или обеих сторон (ст. 173 ГК РФ).

-

Если лицо, подписавшее договор, не имело на это полномочий (ст. 174 ГК РФ).

Пример 1

Стороны заключают договор на оказание консультационных услуг. Однако, поскольку некоторые не различают понятия «консультационные услуги» и «услуги по обучению», из-за ошибки лица, составляющего договор, и из-за невнимательности юриста, его проверяющего, в предмете договора вместо оказания консультационных услуг значится оказание услуг по обучению.

В этом случае происходит подмена понятий. Как известно, оказание услуг по обучению возможно только при наличии соответствующей лицензии, тогда как для оказания консультационных услуг этого не требуется. Кроме того, организации, оказывающие услуги по обучению, в отличие от консультационных компаний, освобождены от уплаты НДС. По окончании обучения всем прошедшим курс обучения выдается свидетельство или сертификат, который является подтверждением оказания услуг для бухгалтерии организации-заказчика наравне с другими документами.

Поэтому при такой ошибке в предмете договора организация-заказчик не сможет выделить НДС, а организация-исполнитель – представить надлежащие подтверждающие документы. Как следствие – такой договор может быть признан недействительным из-за несоответствия его закону, а также вследствие признания договора выходящим за пределы правоспособности заключившей его стороны.

Согласно Гражданскому кодексу недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью. Такая сделка признается недействительной с момента ее совершения.

В этом случае каждая из сторон договора обязана возвратить другой стороне все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в нашем примере – оказанные консультационные услуги) возместить его стоимость в деньгах.

Еще одним примером подобной непреднамеренной ошибки без отягчающих обстоятельств является отсутствие конкретизации вида дней при исчислении тех или иных сроков.

Пример 2

Стороны заключили договор поставки, по условиям которого одна сторона (поставщик) обязуется поставить другой стороне (заказчику) оборудование в течение десяти дней, а заказчик обязуется произвести оплату за оборудование в течение трех дней. Ни в том, ни в другом случаях не указано, о каких именно днях идет речь: календарных или рабочих. В соответствии с российским законодательством, если не указано иное, под днями понимаются календарные дни.

Все это может породить ситуацию, когда ни поставщик, ни заказчик не смогут выполнить принятые на себя обязательства в силу того, что из-за переносов праздничных и выходных дней, которые достаточно часто практикуются у нас в стране, 10 или 3 дня будут выходными. И тогда ни отгрузка оборудования, ни оплата не смогут быть произведены. И это произойдет не по вине сторон, но из-за их непредусмотрительности.

При этом в данном случае договор не может быть признан недействительным, поскольку отсутствие конкретизации вида дней при исчислении сроков не является ни нарушением закона, ни существенным обстоятельством, дающим право на расторжение договора.

Ошибки вследствие введения в заблуждение

Такие ошибки еще называются ошибками с отягчающими обстоятельствами. И это не случайно. Ведь подобные ошибки возникают, как правило, из-за преднамеренных действий (введения в заблуждение или обмана) одной из сторон договора или третьих лиц.

Относительно влияния введения в заблуждение и обмана на действительность договора существуют две теории.

Одни юристы полагают, что договор, заключенный под влиянием введения в заблуждение и обмана, недействителен, потому что не представляет единства воли. Это теория унитета.

Другие же утверждают, что договор сам по себе действителен, но сторона, введенная в заблуждение или обманутая, имеет право требовать прекращения договора или вознаграждения за понесенные убытки, так как введение в заблуждение или обман составляют нарушение ее права. Это теория прекращения договора.

Практика же исходит из того, что задача права – не уничтожать, а по возможности поддерживать установившиеся юридические отношения, поэтому оно должно только в крайнем случае признавать несуществующими даже и ненормальные юридические отношения. Вместе с тем одним из основных принципов российского гражданского права является принцип стабильности договоров, поэтому, в соответствии с Гражданским кодексом, введение в заблуждение при заключении договора не может быть основанием для автоматического расторжения договора, если возможно по соглашению сторон внести необходимые изменения в договор. При этом за введенной в заблуждение или обманутой стороной, разумеется, признается право требовать признания договора недействительным и получения соответствующего возмещения.

Договор, заключенный вследствие введения в заблуждение, признается недействительным только в судебном порядке по иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения. Немаловажным здесь является то, что для признания договора недействительным необходимо, чтобы заблуждение имело существенное значение.

Существенное значение имеет заблуждение относительно природы договора либо тождества или таких качеств его предмета, которые значительно снижают возможность его использования по назначению. Заблуждение относительно мотивов договора не имеет существенного значения и поэтому не может служить основанием для признания договора недействительным.

В случае признания договора недействительным, как совершенным под влиянием заблуждения, каждая из сторон договора обязана возвратить другой стороне полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре, возместить его стоимость в деньгах. Это общее положение недействительности договоров.

Однако законодательство содержит и дополнительные неблагоприятные правовые последствия для стороны, по чьей вине возникло заблуждение для потерпевшей стороны.

Потерпевшая сторона вправе требовать от виновной стороны возмещения причиненного ей реального ущерба. Но здесь следует помнить о том, что такое право возникает у стороны, по иску которой договор признан недействительным, только в случае, если она докажет, что заблуждение произошло по вине другой стороны. В противном случае сторона, по иску которой договор признан недействительным, обязана возместить другой стороне по ее требованию причиненный ей реальный ущерб, даже если заблуждение возникло по обстоятельствам, не зависящим от заблуждавшейся стороны.

Опечатки

Опечатка вообще – это ошибка, обнаруженная в уже напечатанном тексте: пропуск буквы или лишняя буква, пропуск слова, искажение слова и т.п. Как правило, опечатки искажают смысл текста или изложенные в нем факты.

Вопрос относительно опечаток в тексте договора остается наименее урегулированным с точки зрения права. Причем речь идет об опечатках, которые порой имеют существенное значение. При их обнаружении стороны могут быть поставлены в такие условия, которые согласно обычаям делового оборота признаются кабальными.

Это могут быть опечатки в названии сторон, в их реквизитах, в том числе и в банковских, в суммах, в названии предмета договора и пр. Все опечатки независимо от того, совершены они преднамеренно или по вине одной из сторон, могут иметь решающее юридическое значение, хотя в случае опечатки в тексте договора законом предусмотрены наименее серьезные правовые последствия.

Наличие опечатки в тексте заключенного договора не является поводом для отмены данного договора. Обнаруженная в тексте договора опечатка подлежит исправлению по соглашению сторон.

Тем не менее многое зависит от того, где именно допущена опечатка.

Чаще всего, как показывает практика, опечатка возникает в названии той или иной стороны договора. Как быть в этом случае? Является ли договор, содержащий опечатку в наименовании сторон договора, юридически значимым? Однозначного ответа нет. Однако, опираясь на нормативные акты, регулирующие, например, ведение бухгалтерского учета, можно сказать, что принять к учету такой договор будет проблематично.

В пункте 2 статьи 9 закона № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» перечислены реквизиты, наличие которых обязательно для приема к учету первичных учетных документов. Среди них наименование организации, от имени которой составлен документ. Получается, что фактически при наличии опечатки в наименовании стороны в договоре отсутствует обязательный реквизит. Поэтому для придания договору юридической силы необходимо внести соответствующие исправления.

С другой стороны, возможны и случаи, когда опечатка допущена, например, в адресе или реквизитах компании. Неужели и в этом случае договор нельзя будет принять к учету, а стороны получат право ссылаться на его недействительность? Думается, что нет.

В нашей стране законодательно закреплен принцип толкования договора, согласно которому при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. Кроме того, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон.

Таким образом, если в тексте договора присутствует опечатка в адресе стороны, то в случае разногласий суд будет опираться не только на адрес с опечаткой, указанный в договоре, но и на другие сопутствующие ему документы, а также фактические обстоятельства, как то: письма, направленные и полученные по правильному адресу, указание адреса в переписке сторон и пр.

Кроме того, опечатка, присутствующая в банковских реквизитах, также вряд ли повлечет на этом основании признание договора недействительным.

Судебно-арбитражная практика

В ходе камеральной проверки обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов и налоговых вычетов по НДС на основе декларации за июль 2004 года и документов, представленных налогоплательщиком Общества, налоговая инспекция посчитала необоснованным применение организацией налоговых вычетов. По контракту от 25.03.2004 г. № DG/01 не подтвержден факт поступления валютной выручки от иностранного покупателя, поскольку номер счета в представленной Обществом выписке банка не соответствует номеру счета, указанному в контракте, а в графе «Назначение платежа» указано «зачисление денежных средств по контракту № 09/01 от 25.03.2004 г.».

Номер счета и наименование банка комиссионера, указанные в договоре комиссии от 01.03.2004 г. № 1/СТ, не соответствуют указанным в платежном поручении.

В ходе проверки налогоплательщик направил в налоговую инспекцию письмо, в котором сообщил, что ошибки в указании банковского счета в контракте являются опечатками, а неточное указание номера контракта в swift-сообщении связано со сбоем в компьютере.

По результатам камеральной проверки налоговая инспекция вынесла решение об отказе в возмещении НДС по декларации за июль 2004 года. Общество, посчитав указанное решение налогового органа незаконным, обжаловало его в арбитражном суде.

Доводы налоговой инспекции, касающиеся противоречий и расхождений в реквизитах, судом были отклонены. Из материалов дела видно, что Общество представило в налоговый орган с сопроводительным письмом исправленные договоры, а также пояснило, что имеющиеся в них ошибки являются опечатками. Суд отметил, что имеющиеся в материалах дела документы содержат неточности, которые можно квалифицировать как опечатки. Кроме того, заявитель устранил недостатки до вынесения оспариваемого решения, представив исправленные документы в налоговую инспекцию.

Кроме того, в подтверждение поступления выручки за реализованную на экспорт продукцию от иностранного покупателя по указанному договору Общество представило выписку банка с приложением swift-сообщения и мемориальный ордер, которые в совокупности подтверждают фактическое поступление на счет Общества валютной выручки от фирмы-покупателя товара по контракту от 25.03.2004 г. № DG/01, что соответствует требованиям подпункта 3 пункта 2 статьи 165 Налогового кодекса. Ссылка налогового органа на неверное указание номера контракта в swift-сообщении несостоятельна, поскольку в материалах дела имеется письмо фирмы – покупателя товара, которым подтверждается оплата товара по контракту от 25.03.2004 г. № DG/01.

При таких обстоятельствах суд признал недействительным решение налоговой инспекции в части отказа в возмещении суммы налога (постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.08.2005 г. № А52-7537/2004/2).

Отметим также, что даже в случае невозможности мирного решения вопроса об исправлении опечатки в тексте договора и последующего признания судом недействительной этой части договора следует помнить о статье 180 Гражданского кодекса, согласно которой недействительность части сделки не влечет недействительности прочих ее частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения недействительной ее части.

Как избежать ошибок в договорах…

Как видно из изложенного выше, ошибки в договоре могут иметь решающее значение для определения действительности договора. Невнимательность или небрежность могут дорого стоить потерпевшей стороне. И хотя в целом закон встает на сторону потерпевшей стороны, во избежание спорных ситуаций мы бы предложили следовать таким рекомендациям при заключении договоров:

-

Перед заключением договора необходимо удостовериться, что лицо, которое намеревается подписать договор, полномочно это делать. Если речь идет о первых лицах компании (директор, генеральный директор), то здесь вопросов возникнуть не должно. Как правило, они действуют на основании устава компании. Если же в подписантах указан человек, занимающий другую, хотя и немаловажную должность в компании, то обычно таким основанием будет являться доверенность. Ее реквизиты (дата и номер) должны быть обязательно указаны в тексте самого договора.

Кроме того, не будет лишней и копия этой доверенности. Она позволит удостовериться в наличии соответствующих полномочий, что называется, воочию. -

Копии учредительных документов позволят не только удостовериться в правильном написании наименования, но и убедиться в правоспособности другой стороны. К тому же, если для осуществления деятельности по заключаемому договору в соответствии с законом необходимо наличие лицензии, то следует запросить и копию этой лицензии.

-

Все цифры в тексте договора рекомендуется расшифровывать путем буквенного написания в скобках. Это позволит избежать спорных ситуаций с «исчезнувшими» нулями или «перескочившей» запятой.

-

Необходимо помнить о том, что, если в договоре не конкретизировано, о каких именно днях идет речь, дни считаются календарными. Поэтому не лишним будет в каждом сроке уточнить вид дней, используемых для исчисления.

Это лишь некоторые рекомендации, соблюдение которых позволит компании избежать ошибок при заключении договоров. Повысить эффективность работы в этом направлении может организация комплексной проверки договора всеми заинтересованными службами внутри компании: прежде всего – сотрудниками юридического отдела и бухгалтерии, а также службами финансового контроля и службами, непосредственно заинтересованными в заключении конкретного договора (так называемыми инициаторами договоров).

…и как их исправить?

Если же, несмотря на все превентивные меры, избежать ошибки в договоре не удалось, то у сторон есть три способа ее исправить:

-

Внесение соответствующего исправления в текст договора и парафирование этого исправления надлежащим образом уполномоченными представителями сторон путем написания фразы «Исправленному верить».

-

Составление дополнительного соглашения с изложением исправления, которое стороны согласились внести.

-

Составление исправленного текста всего договора в том же порядке, как и при оформлении подлинного текста.

При выборе сторонами второго варианта, то есть при подписании сторонами дополнительного соглашения к договору, сторонам необходимо в тексте такого соглашения сделать примечание о том, что исправленный текст заменяет собой содержащий ошибку текст ab initio, то есть с самого начала действия договора.

Из-за ошибок при оформлении ОСАГО в режиме онлайн автомобилисты могут остаться без полиса и потраченных на него денег. Страховщики предупредили: если клиенты спутают категорию своей машины, ошибутся в мощности двигателя, договор можно правомерно аннулировать, а премию не возвращать. Каких ошибок нельзя допускать и как автовладельцам доказать, что они не мошенники, разбирались «Известия».

Проверять стали тщательнее

Страховые компании стали тщательнее проверять данные, вносимые при оформлении электронных полисов ОСАГО. Если раньше проверки велись чаще всего выборочно, то теперь практически каждый договор проходит тотальное изучение после подписания по всем параметрам.

Оказалось, что не все знают о ловушке при оформлении страховки в режиме онлайн — если в данные даже случайно закрадется ошибка, страховая компания оформит полис, а вот когда неточность вскроется, расторгнет договор в одностороннем порядке.

«В таких случаях расторжение страховщиком полиса является правомерным. При этом уплаченная страховая премия возврату не подлежит в соответствии с правилами ОСАГО», — объяснили «Известиям» в Центробанке. Одновременно регулятор подтвердил и наличие жалоб на односторонние расторжения полисов ОСАГО с удержанием уплаченных средств. При этом в пресс-службе Центробанка отметили, что отдельной статистики по таким обращениям не ведут.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«В период с декабря 2020 по февраль 2021 года в Банк России поступило несколько десятков обращений от заявителей из различных регионов, часть которых может быть связана с расторжением договоров ОСАГО в связи с намеренным представлением страхователями ложных сведений для уменьшения размера страховой премии», — сообщили в Центробанке.

В ЦБ объяснили, что недобросовестные страхователи могут указывать недостоверные сведения в отношении мощности транспортного средства, а также целей его использования.

«Вместе с тем в ходе рассмотрения обращений выявляются факты неправомерного расторжения договоров ОСАГО в одностороннем порядке. В этих случаях со страховщиками проводится надзорная работа с помощью различных инструментов поведенческого надзора по устранению нарушений и недопущению их в последующем», — уточнили в Центробанке.

Что говорят страховщики

В ПАО СК «Росгосстрах» рассказали «Известиям», что механизм расторжения договоров страхования автогражданской ответственности за предоставление ложных сведений работает уже очень давно. Перерыв на пару месяцев был сделан только на период перехода на АИС ОСАГО 2.0.

Проверку проходят все полисы: указанные клиентом данные сверяют с теми, которые содержатся в государственных базах данных.

«К сожалению, пока не налажен прямой информационный обмен между страховщиками и органами исполнительной власти. Поэтому нельзя делать проверку в течение того времени, пока оформляется договор. Приходится делать проверки уже постфактум», — посетовал директор департамента моделирования и анализа ПАО СК «Росгосстрах» Алексей Володяев.

По словам представителя «Росгосстраха», чаще всего причиной для расторжения договоров становятся неверные сведения о цели использования автомобиля.

«Например, страхователи «случайно» забывают про оформленную накануне лицензию такси. Или неверно указана категория ТС — не все автолюбители помнят, что некоторые внедорожники входят в категорию C, а микроавтобусы с числом сидячих мест свыше восьми — в категорию D, не говоря уже о том, что иногда в категорию А пытаются отнести популярные кроссоверы. Бывают ошибки и в указании мощности двигателя — в том числе и ее сознательное занижение», — поделился примерами Володяев.

В «Росгосстрахе» также рассказали, что расторгают договоры тогда, когда «очевидно идет речь о сознательном и преднамеренном искажении предоставляемых данных, либо в случае серьезных ошибок — например, если мощность двигателя занижена сразу на несколько лошадиных сил». На таких основаниях компания расторгает не более 1,5% договоров ОСАГО. При этом восстанавливается из-за ошибочного расторжения примерно 0,03%.

Иногда водители редких или модифицированных автомобилей не имеют возможности выбрать на сайте подходящие параметры, в том числе и по мощности двигателей своих транспортных средств. И тут снова есть риск попасться в ловушку. В случае если параметры автомобиля не соответствуют данным, которые предлагает калькулятор ОСАГО, в «Росгосстрахе» советуют выбрать опцию «Другое ТС» и ввести все данные вручную либо обратиться в офис или к агенту страховщика.

Практика тотальных проверок

В «Страховом доме ВСК» система выборочной проверки полисов ОСАГО на соответствие информации, указанной в полисе/заявлении о страховании, работает с 2020 года.

«Частота расторжений договоров носит единичный характер. Такие случаи связаны в основном с искажениями в указанной категории/типе транспортного средства, а также с занижением мощности, информации о территории преимущественного использования, — рассказал представитель страховой компании. — Чтобы избежать расторжения договора, необходимо тщательно заполнять документы, а при использовании услуг посредника — внимательно относиться к его выбору».

В «АльфаСтраховании» сообщили, что из-за ложных сведений в среднем в месяц расторгается всего 1–2% от общего числа заключаемых договоров е-ОСАГО.

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

«Такой показатель достигается за счет тщательной проверки данных при заключении договоров и разъяснительной работы с партнерами, агентами компании, — сообщили «Известиям» в пресс-службе компании. — Проверки проходят с лета 2020 года в автоматизированном режиме. Их цель — выявление случаев, когда страхователи намеренно занижают размер страховой премии по ОСАГО».

Страховщик также заверил, что ошибочные расторжения полисов с добросовестными страхователями единичны и рассматриваются в индивидуальном порядке.

Как обманывают посредники

Водители могут остаться без денег и страховки не только из-за собственных ошибок. Иногда оформить ОСАГО по низкой цене предлагают недобросовестные посредники, якобы имеющие связи в страховых компаниях. Нередко оказывается, что такие помощники вовсе не связаны со страховым бизнесом. От имени владельца они просто заполняют заявку, занижая ключевые параметры и внося ложные данные о самом страхователе.

«После получения от страховщика подписанного договора е-ОСАГО в формате PDF такой посредник с использованием специальных программных средств указывает в нем правильные данные автовладельца. После этого он направляет автовладельцу договор е-ОСАГО с его данными, а разницу в страховой премии забирает себе. Больше всего таких недобросовестных посредников работает в «красных» регионах с высокими рисками мошенничества в ОСАГО», — предупредили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

В «Росгосстрахе» подтвердили, что сталкивались с такой практикой.

«Автомобилист даже не догадывается, что его ответственность не застрахована — узнать об этом сегодня он может, только обратившись с таким полисом в компанию после страхового случая для урегулирования убытка. И отказ становится для него неприятной неожиданностью. По нашим данным, количество обращений в «Росгосстрах» с подобными полисами колеблется от нескольких десятков до сотни случаев ежемесячно», — предупредили корреспондента «Известий».

Причина «ошибок»

Эксперт и юрист в области автострахования Сергей Беляков в разговоре с «Известиями» высказал мнение, что подавляющее большинство ошибок, связанных с расторжением договоров, возникает из-за умышленных действий страхователей. При этом Беляков считает, что некоторым водителям приходится идти на такие шаги, потому что иначе страховые компании им просто отказывают — в первую очередь это относится к таксистам и жителям проблемных регионов.

«Такси — это убыточный сегмент, их многие просто не страхуют, — объясняет Беляков. — Есть также проблемные регионы, например Ульяновск, Ингушетия, Владивосток — там страховщики ни в какую работать не хотят и пробуют отменять договоры в надежде, что с ними не будут долго разбираться или судиться. Но в основном водители действительно пытаются занизить премию осознанно, и самый простой способ — уменьшить количество лошадиных сил. Округляют их в меньшую, а не большую сторону в надежде, что этого не заметят. Еще одна распространенная ошибка — смена адреса регистрации. Например, водитель оформил полис в Костроме, застраховался и переехал в Москву, где прописался. Конечно, в Костроме коэффициент будет ниже, но страховка работает по адресу регистрации страхователя, а не машины».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Беляков уточнил, что некоторые водители несерьезно относятся к заполнению анкеты, хотя она ничем не отличается от составления договора в офисе компании. «Проблема это не массовая, но поводов для страховых давать нельзя. По моей оценке, раньше так строго за ошибками в ключевых параметрах следили не все страховщики, но после либерализации тарифов ОСАГО в сентябре 2020 года водителей стали проверять тщательнее», — заключил эксперт.

Что делать добросовестному автовладельцу

В РСА признают, что водители действительно жалуются на случаи расторжения полисов е-ОСАГО, но пока такие случае единичны. Как объяснили в ассоциации «Известиям», если при заполнении данных на сайте страховщика автомобилист по ошибке ввел неверные данные, то ему предлагается их скорректировать на стадии заключения договора е-ОСАГО.

Внести последующие изменения в договор е-ОСАГО можно с доплатой части премии страховщику — если правильные данные привели к ее увеличению. Если же окажется, что с правильными данными полис ОСАГО стоит меньше, то часть премии, напротив, вернут. В случае если договор расторгли по причинам, с которыми водитель не согласен, сами страховщики советуют обращаться к ним в офис, чтобы разобраться в ситуации.

«При ошибочном расторжении договора автомобилист, безусловно, может его восстановить. Для этого необходимо обратиться в ближайший офис страховой компании и представить оригиналы документов. Также ВСК всегда становится на сторону клиента, если ситуация носит неоднозначный характер или клиент опечатался при заполнении некритичных параметров», — высказали в ВСК свою позицию.

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

А вот в Центробанке предлагают действовать более жестко и обращаться сразу к ним.

«Если гражданин считает, что его права нарушены, он может обратиться с жалобой в Банк России любым удобным способом», — посоветовали в ЦБ.

Всем доброго времени суток. Хочу описать свой способ решения проблемы, возникающей у некоторых при оформлении электронного полиса ОСАГО на сайте незабвенного ПАО Росгоссстрах, связанный с неправильным вводом данных.

Началось всё с того, что приблизительно за 2 недели до окончания срока действия полиса я, случайным образом, узнаю, что очереди в страховые для оформления ОСАГО расписаны приблизительно на 3-4 недели вперёд. И плюс к этому, к оформлению полиса прилагается нагрузка в виде, незаконно навязываемой, услуги дополнительного страхования. К примеру, в упомянутой компании, это продукт ФОРТУНА АВТО, вызывающий немало споров и дискуссий, и стоимость которого превышает 2000 российский долларов. Чтобы избежать данной навязываемой услуги достаточно заключить договор ОСАГО через интернет. Но и тут оказывается не всё так просто. Складывается впечатление, что страховые принудительно обязали к предоставлению данной интернет-услуги, а те, в свою очередь, не знают, каким образом вывернутся из сложившейся ситуации.

Захожу на сайт Росгосстраха для заключения договора ОСАГО.

Прохожу незатейливую регистрацию для создания электронной подписи и путь открыт для верстания полиса. Начинаю вводить информацию. Вроде всё идёт в ажуре, но после ввода данных в завершающем 4-м пункте все введённые данные передаются на проверку в РСА. И тут приходит не совсем радостный ответ.

Начинаю смотреть что неправильно, оказывается это мощность двигателя и данные документа на автомобиль. Вроде написано было всё чётко. Получаю советы бывалых, которые говорят, что надо пробовать менять вводимые данные. Т.е. объем двигателя пробовать писать с запятой, с точность до десятых, или наоборот — округлять. По-разному пробовать заполнять данные на авто: с пробелами и без между серией и номером, пробовать как свидетельство о регистрации, так и ПТС. С мощностью двигателя определился быстро, при номинале – 149.6 л.с. – нужно указывать – 149. А вот с данными на авто пришлось помучиться не один день. И каково было моё удивление, что данные прошли проверку только тогда, когда в разделе «Документ на авто» я указал свидетельство о регистрации, а данные (серию и номер) указал с ПТС!

Т.е. явная нестыковка. Но только после этого данные прошли проверку в РСА и появилось окно для ввода данных о карте оплаты.

Буду рад если данная запись сможет кому-нибудь помочь.

Всем добра и пусть оформленные полиса так и останутся ненужными.

Автомобилисты из категории «невыгодных» жалуются на невозможность купить полис ОСАГО даже в электронном виде

Поделиться

В России, похоже, повторяется ситуация пятилетней давности: оформить полис ОСАГО снова удается далеко не всем, а перед офисами страховых компаний растягиваются многочасовые очереди. При этом использование автомобиля без обязательной страховки запрещено, более того, ГИБДД начала затягивать гайки в этом вопросе, подтвердив законность ареста «безосажных» водителей. С чем связан очередной кризис и как все-таки оформить полис, мы спросили у экспертов.

Сразу несколько читателей прислали свои истории в редакцию 74.RU. Один из них не может оформить страховку на сына, другой столкнулся с этой же проблемой, потому что сам имеет низкий стаж — чуть более трех лет (при возрасте 36 лет). В третьем случае автомобилист не может застраховать грузовой автомобиль, а четвертый обратившийся имеет повышенный коэффициент бонус-малус (КБМ). Расскажем историю последнего, потому что в целом все ситуации похожи.

— Я попадал в мелкую аварию три года назад, но из-за ошибки страховая подняла мой КБМ дополнительно из-за того, что наемный водитель совершил ДТП на принадлежащей мне маршрутке и вместо него этот инцидент записали на мой счет, — рассказывает Андрей. — В результате мой КБМ возрос до 1,4: сейчас я пытаюсь оспорить это решение, но суть не в этом. В сентябре я, как обычно, пришел страховаться в офис АСКО, что делаю уже лет пять или шесть, и обнаружил там большую очередь прямо на улице, а потом оказалось, что я вообще стал персоной нон-грата.

В первый день достояться Андрею не удалось. На следующий он пришел в полседьмого утра и с горем пополам часам к 11 утра попал в офис, где, внеся его данные в компьютер, оператор сообщила, что система зависла.

— Вот знаете, ощущение, что просто сидит и лжет в глаза! — возмущается Андрей. — Как система могла зависнуть именно на мне, а потом внезапно развиснуть и продолжить работать на других клиентах? На это мне ответили: можете ругаться, сколько хотите, делу это не поможет.

Тогда Андрей попытался купить полис через интернет (так называемое электронное ОСАГО), но и тут не срослось: дойдя до определенного шага, система зависала. Он обратился в другие страховые, но результат оказался похожим. Автовладелец оформил письменную претензию и отвез в офис «АСКО-Страхования», но ответа пока не получил.

Попытка купить полис через онлайн-агрегатор успеха не принесла: система перманентно выдавала сообщение, что страховая не ответила на запрос

Скриншот: читатель 74.RU

Поделиться

— Эта ситуация возмутительна, потому что страхование по ОСАГО — не моя прихоть, а обязанность, установленная законом, — говорит Андрей. — Я всё равно добьюсь оформления полиса, потому что это стало делом принципа. Но подозреваю, что далеко не все автомобилисты настойчивы, а значит, мы просто получим растущее количество водителей без страховок.

Страховые не имеют права отказывать в продаже полиса ОСАГО обратившимся клиентам. Для аварийных категорий клиентов страховые могут устанавливать повышенный базовый тариф, плюс часть параметров учитывается коэффициентами, например аварийность — с помощью КБМ, неопытность водителя — коэффициентом возраста и стажа. Год назад состоялась очередная реформа ОСАГО, которая позволила страховым более гибко подходить к формированию цены полиса и увеличила максимальную его стоимость.

Мы обратились за комментарием в компанию «АСКО-Страхование», где описанные трудности назвали лишь частными случаями.

— У компании «АСКО-Страхование» десять офисов для работы с клиентами, и да, периодически в том или ином офисе возникает наплыв автомобилистов, поэтому мы советуем пользоваться сайтом и заранее уточнять, в каком офисе свободно, — сообщил представитель компании.

Что касается сбоев в работе программы, то с «невыгодностью» клиента они не связаны:

— Да, к сожалению, случаются программные сбои, и, если они на нашей стороне, мы стараемся устранить их максимально быстро, — объяснили в «АСКО-Страховании». — Но бывают сбои и в работе с базой данной РСА, и здесь мы зачастую ничего не можем сделать. Но проблема не носит системного характера — это просто временные сложности.

Отчасти нестабильность работы страховой базы объясняется недавним запуском новой версии системы АИС ОСАГО (ее называют АИС ОСАГО 2.0), из-за чего, по данным Банка России, действительно возросло число жалоб со стороны клиентов.

По мнению директора «Центра страхования» Кирилла Смолина, проблема всё же носит системный характер и продолжает усугубляться:

— Во многих страховых сегментация клиентов на «выгодных» и «невыгодных» встречалась и раньше, но «АСКО-Страхование» до последнего времени работала мягче, страхуя всех обратившихся, включая «токсичные» категории вроде таксистов и водителей грузовиков, — говорит специалист. — Видимо, недавно компания изменила подходы и теперь стремится тем или иным образом отсечь часть клиентов, которые имеют невыгодные с точки зрения страховой статистики параметры.

Помимо специфических категорий (мотоциклисты, таксисты, владельцы коммерческого транспорта), в список «невыгодных» чаще всего попадают неопытные и аварийные водители. Проблема существует не первый месяц: например, вот история молодого автомобилиста, которого бортанули страховые. Зачастую не спасает и электронное оформление полиса, которое всё равно идет через сайт страховой компании, позволяя ей отсечь «невыгодного» клиента с помощью ряда уловок (например, поймав его не несоответствии тех или иных параметров в базе данных).

Кирилл Смолин считает, что проблема связана с очередным витком борьбы страховых за повышение тарифов. Если не принять мер, может вернуться практика продажи ОСАГО «невыгодным» клиентам только в пакете с другими продуктами страховых.

Напомним, что страховая компания не вправе отказать клиенту в продаже полиса и может лишь установить для отдельных, «невыгодных» категорий повышенный базовый тариф (но в пределах коридора 2471–5436 рублей).

Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов рассказал, что до него доходят жалобы из разных регионов, как правило, от водителей такси. При этом он обрисовал алгоритм действий в случае отказа страховой:

— Договор ОСАГО публичный, поэтому ни одна компания не имеет права лишать клиента возможности оформить полис, если он явился в компанию лично (при обращении по почте на это дается месяц), — рассказал Сергей Ефремов. — Если же отказ происходит, пишите заявление на имя руководства страховой с требованием оформить полис и в случае отказа настаивайте на письменном обосновании его причин, после чего направляйте жалобу в РСА и Банк России.

Разговор с представителем страховой лучше записывать на смартфон. Как правило, видя настырного клиента, страховые идут на уступки и выдают полис в соответствии с законом.

Сергей Ефремов добавляет, что молодые водители действительно являются убыточной категорией для страховых, но это отчасти учтено повышенными коэффициентами стажа и возраста.

Куда жаловаться? Во-первых, отправьте обращение в интернет-приемную Банка России или задайте вопросы по телефону горячей линии 8-800-250-40-72 (звонок по России бесплатный). Во-вторых, направьте жалобу в адрес Российского союза автостраховщиков.

Параллельно входит в моду арест водителей, которые ездят без ОСАГО. На днях глава ГИБДД России Михаил Черников в ответ на запрос депутата ЛДПР Ярослава Нилова подтвердил законность такого подхода. О подобном прецеденте мы рассказывали недавно — автомобилиста обвинили в невыполнении законного распоряжения сотрудника полиции, за что по части 1 статьи 19.3 КоАП ему грозило наказание вплоть до ареста на 15 суток. В том случае он отделался штрафом в 3000 рублей.

Сложности с покупкой полиса, обострившиеся в 2014 году, повлекли масштабную реформу ОСАГО, которая прошла в два этапа. Так, в 2014–2015 годах базовый тариф, неизменный в течение 10 лет, подняли с 1980 рублей до 3432–4118 рублей, то есть впервые ушли от жесткого ценообразования. Стоимость полисов выросла примерно двукратно, но это не помогло: в 2016-м рынок опять столкнулся с дефицитом.

Для борьбы с нездоровой ситуацией было принято несколько мер, в частности, электронная продажа полисов и очень спорная система «Единый агент». Для борьбы с навязанными страховками жизни или имущества Банк России ввел период охлаждения, позволяющий в течение 14 суток расторгнуть ненужный договор.

Ситуация на рынке более-менее стабилизировалась, но реформа ОСАГО продолжилась. В 2017 году состоялся переход на «натуральное ОСАГО», когда приоритетной формой компенсации ущерба стало направление на ремонт. В 2019 году для решения участившихся споров между клиентами и страховыми добавили новую инстанцию — финансового омбудсмена. При оформлении мелких ДТП приоритетным способом стал европротокол — лимит выплат подняли до 400 тысяч, а саму процедуру упростили.

Для фундаментального решения проблем с доступностью ОСАГО власти выбрали путь «либерализации» процедуры: если в нулевых годах стоимость полиса определялась самим законом об ОСАГО, то постепенно появился тарифный коридор, что позволило страховым гибче подходить к тарификации разных групп клиентов. В 2020 году тарифная вилка была расширена и сейчас составляет 2471–5436 рублей. Кроме того, власти ввели более детальную сетку коэффициентов, например возраста и стажа, что должно было снять проблему молодых водителей. На практике же даже возросшие тарифы не сделали ОСАГО полностью доступным, а значит, стоит ждать очередного витка «либерализации» (то есть повышения) ставок.

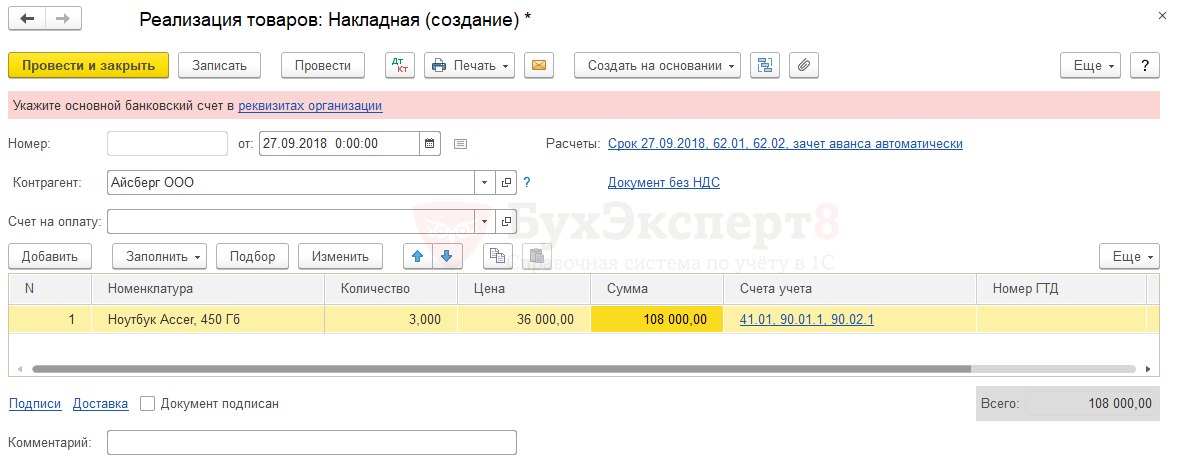

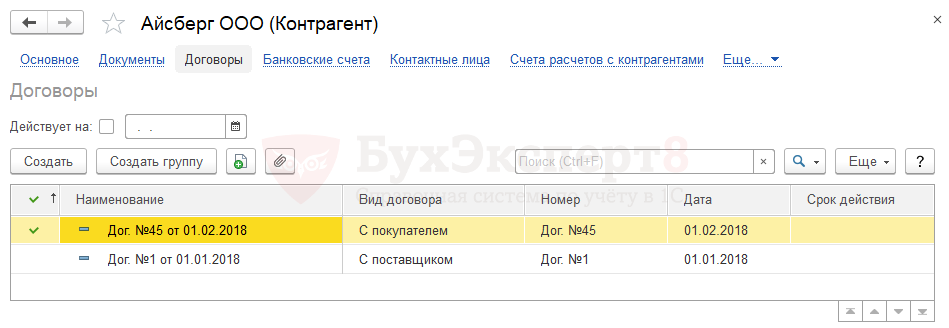

Не отражается договор в документе Реализации (акты, накладные). Не понимаем в чем дело: договор ввели в справочник Договоры, но выбрать не можем?

Прилагаем скрины ситуации:

Реализация (акты, накладные)

Автомобилисты из категории «невыгодных» жалуются на невозможность купить полис ОСАГО даже в электронном виде

Поделиться

В России, похоже, повторяется ситуация пятилетней давности: оформить полис ОСАГО снова удается далеко не всем, а перед офисами страховых компаний растягиваются многочасовые очереди. При этом использование автомобиля без обязательной страховки запрещено, более того, ГИБДД начала затягивать гайки в этом вопросе, подтвердив законность ареста «безосажных» водителей. С чем связан очередной кризис и как все-таки оформить полис, мы спросили у экспертов.

Сразу несколько читателей прислали свои истории в редакцию 74.RU. Один из них не может оформить страховку на сына, другой столкнулся с этой же проблемой, потому что сам имеет низкий стаж — чуть более трех лет (при возрасте 36 лет). В третьем случае автомобилист не может застраховать грузовой автомобиль, а четвертый обратившийся имеет повышенный коэффициент бонус-малус (КБМ). Расскажем историю последнего, потому что в целом все ситуации похожи.

— Я попадал в мелкую аварию три года назад, но из-за ошибки страховая подняла мой КБМ дополнительно из-за того, что наемный водитель совершил ДТП на принадлежащей мне маршрутке и вместо него этот инцидент записали на мой счет, — рассказывает Андрей. — В результате мой КБМ возрос до 1,4: сейчас я пытаюсь оспорить это решение, но суть не в этом. В сентябре я, как обычно, пришел страховаться в офис АСКО, что делаю уже лет пять или шесть, и обнаружил там большую очередь прямо на улице, а потом оказалось, что я вообще стал персоной нон-грата.

В первый день достояться Андрею не удалось. На следующий он пришел в полседьмого утра и с горем пополам часам к 11 утра попал в офис, где, внеся его данные в компьютер, оператор сообщила, что система зависла.

— Вот знаете, ощущение, что просто сидит и лжет в глаза! — возмущается Андрей. — Как система могла зависнуть именно на мне, а потом внезапно развиснуть и продолжить работать на других клиентах? На это мне ответили: можете ругаться, сколько хотите, делу это не поможет.

Тогда Андрей попытался купить полис через интернет (так называемое электронное ОСАГО), но и тут не срослось: дойдя до определенного шага, система зависала. Он обратился в другие страховые, но результат оказался похожим. Автовладелец оформил письменную претензию и отвез в офис «АСКО-Страхования», но ответа пока не получил.

Попытка купить полис через онлайн-агрегатор успеха не принесла: система перманентно выдавала сообщение, что страховая не ответила на запрос

Скриншот: читатель 74.RU

Поделиться

— Эта ситуация возмутительна, потому что страхование по ОСАГО — не моя прихоть, а обязанность, установленная законом, — говорит Андрей. — Я всё равно добьюсь оформления полиса, потому что это стало делом принципа. Но подозреваю, что далеко не все автомобилисты настойчивы, а значит, мы просто получим растущее количество водителей без страховок.

Страховые не имеют права отказывать в продаже полиса ОСАГО обратившимся клиентам. Для аварийных категорий клиентов страховые могут устанавливать повышенный базовый тариф, плюс часть параметров учитывается коэффициентами, например аварийность — с помощью КБМ, неопытность водителя — коэффициентом возраста и стажа. Год назад состоялась очередная реформа ОСАГО, которая позволила страховым более гибко подходить к формированию цены полиса и увеличила максимальную его стоимость.

Мы обратились за комментарием в компанию «АСКО-Страхование», где описанные трудности назвали лишь частными случаями.

— У компании «АСКО-Страхование» десять офисов для работы с клиентами, и да, периодически в том или ином офисе возникает наплыв автомобилистов, поэтому мы советуем пользоваться сайтом и заранее уточнять, в каком офисе свободно, — сообщил представитель компании.

Что касается сбоев в работе программы, то с «невыгодностью» клиента они не связаны:

— Да, к сожалению, случаются программные сбои, и, если они на нашей стороне, мы стараемся устранить их максимально быстро, — объяснили в «АСКО-Страховании». — Но бывают сбои и в работе с базой данной РСА, и здесь мы зачастую ничего не можем сделать. Но проблема не носит системного характера — это просто временные сложности.

Отчасти нестабильность работы страховой базы объясняется недавним запуском новой версии системы АИС ОСАГО (ее называют АИС ОСАГО 2.0), из-за чего, по данным Банка России, действительно возросло число жалоб со стороны клиентов.

По мнению директора «Центра страхования» Кирилла Смолина, проблема всё же носит системный характер и продолжает усугубляться:

— Во многих страховых сегментация клиентов на «выгодных» и «невыгодных» встречалась и раньше, но «АСКО-Страхование» до последнего времени работала мягче, страхуя всех обратившихся, включая «токсичные» категории вроде таксистов и водителей грузовиков, — говорит специалист. — Видимо, недавно компания изменила подходы и теперь стремится тем или иным образом отсечь часть клиентов, которые имеют невыгодные с точки зрения страховой статистики параметры.

Помимо специфических категорий (мотоциклисты, таксисты, владельцы коммерческого транспорта), в список «невыгодных» чаще всего попадают неопытные и аварийные водители. Проблема существует не первый месяц: например, вот история молодого автомобилиста, которого бортанули страховые. Зачастую не спасает и электронное оформление полиса, которое всё равно идет через сайт страховой компании, позволяя ей отсечь «невыгодного» клиента с помощью ряда уловок (например, поймав его не несоответствии тех или иных параметров в базе данных).

Кирилл Смолин считает, что проблема связана с очередным витком борьбы страховых за повышение тарифов. Если не принять мер, может вернуться практика продажи ОСАГО «невыгодным» клиентам только в пакете с другими продуктами страховых.

Напомним, что страховая компания не вправе отказать клиенту в продаже полиса и может лишь установить для отдельных, «невыгодных» категорий повышенный базовый тариф (но в пределах коридора 2471–5436 рублей).

Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов рассказал, что до него доходят жалобы из разных регионов, как правило, от водителей такси. При этом он обрисовал алгоритм действий в случае отказа страховой:

— Договор ОСАГО публичный, поэтому ни одна компания не имеет права лишать клиента возможности оформить полис, если он явился в компанию лично (при обращении по почте на это дается месяц), — рассказал Сергей Ефремов. — Если же отказ происходит, пишите заявление на имя руководства страховой с требованием оформить полис и в случае отказа настаивайте на письменном обосновании его причин, после чего направляйте жалобу в РСА и Банк России.

Разговор с представителем страховой лучше записывать на смартфон. Как правило, видя настырного клиента, страховые идут на уступки и выдают полис в соответствии с законом.

Сергей Ефремов добавляет, что молодые водители действительно являются убыточной категорией для страховых, но это отчасти учтено повышенными коэффициентами стажа и возраста.

Куда жаловаться? Во-первых, отправьте обращение в интернет-приемную Банка России или задайте вопросы по телефону горячей линии 8-800-250-40-72 (звонок по России бесплатный). Во-вторых, направьте жалобу в адрес Российского союза автостраховщиков.

Параллельно входит в моду арест водителей, которые ездят без ОСАГО. На днях глава ГИБДД России Михаил Черников в ответ на запрос депутата ЛДПР Ярослава Нилова подтвердил законность такого подхода. О подобном прецеденте мы рассказывали недавно — автомобилиста обвинили в невыполнении законного распоряжения сотрудника полиции, за что по части 1 статьи 19.3 КоАП ему грозило наказание вплоть до ареста на 15 суток. В том случае он отделался штрафом в 3000 рублей.

Сложности с покупкой полиса, обострившиеся в 2014 году, повлекли масштабную реформу ОСАГО, которая прошла в два этапа. Так, в 2014–2015 годах базовый тариф, неизменный в течение 10 лет, подняли с 1980 рублей до 3432–4118 рублей, то есть впервые ушли от жесткого ценообразования. Стоимость полисов выросла примерно двукратно, но это не помогло: в 2016-м рынок опять столкнулся с дефицитом.

Для борьбы с нездоровой ситуацией было принято несколько мер, в частности, электронная продажа полисов и очень спорная система «Единый агент». Для борьбы с навязанными страховками жизни или имущества Банк России ввел период охлаждения, позволяющий в течение 14 суток расторгнуть ненужный договор.

Ситуация на рынке более-менее стабилизировалась, но реформа ОСАГО продолжилась. В 2017 году состоялся переход на «натуральное ОСАГО», когда приоритетной формой компенсации ущерба стало направление на ремонт. В 2019 году для решения участившихся споров между клиентами и страховыми добавили новую инстанцию — финансового омбудсмена. При оформлении мелких ДТП приоритетным способом стал европротокол — лимит выплат подняли до 400 тысяч, а саму процедуру упростили.

Для фундаментального решения проблем с доступностью ОСАГО власти выбрали путь «либерализации» процедуры: если в нулевых годах стоимость полиса определялась самим законом об ОСАГО, то постепенно появился тарифный коридор, что позволило страховым гибче подходить к тарификации разных групп клиентов. В 2020 году тарифная вилка была расширена и сейчас составляет 2471–5436 рублей. Кроме того, власти ввели более детальную сетку коэффициентов, например возраста и стажа, что должно было снять проблему молодых водителей. На практике же даже возросшие тарифы не сделали ОСАГО полностью доступным, а значит, стоит ждать очередного витка «либерализации» (то есть повышения) ставок.

Не отражается договор в документе Реализации (акты, накладные). Не понимаем в чем дело: договор ввели в справочник Договоры, но выбрать не можем?

Прилагаем скрины ситуации:

Реализация (акты, накладные)

Оформленные договоры:

Проверьте выставление возможности вести учет по договорам: раздел Главное – Настройки – Функциональность – вкладка Расчеты – Учет по договорам.

Флажок Учет по договорам должен быть «взведен».

При «взведенном» флажке Учет по договорам поле Договор появится в документе Реализация (акты, накладные).

См. также:

- Справочник Договоры

- Ошибка по сроку задолженности контрагента

- Ошибка НДС по поставщику на УСН

- Ошибка: не выбрать вид договора С комитентом на продажу

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить

важные изменения 1С и законодательства

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Какова правовая природа ошибок, допускаемых в договорах? Какие ошибки наиболее часто встречаются при заключении договора? Какие последствия влечет ошибка вследствие введения в заблуждение и по неосторожности? Чем отличается опечатка от других видов ошибок? Как избежать ошибок в договорах и как их не допустить? Об этом читайте в статье.

В соответствии с российским законодательством договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Таким образом, правовым последствием заключения, изменения или прекращения договора является соответственно установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей его сторон. Для заключения договора необходимо выражение согласованной воли всех его сторон. Причем эта воля может быть выражена как в устной, так и в письменной форме. Как правило, устная форма используется в случае исполнения договора при его заключении при условии, что для данного вида договоров законом не предусмотрена обязательная письменная или нотариальная форма. И если при заключении договора в устной форме сторонам удается избежать ошибок, возникающих в тексте договора в силу объективных или субъективных причин, то в договоре, заключенном в письменной форме, такое невозможно. При всей внимательности и осмотрительности, с которой обычно подходят к оформлению договора, нередки ситуации, когда уже в процессе его исполнения обнаруживаются ошибки, влекущие порой существенное изменение сути всего договора.

Ошибка в договоре: понятие и правовая природа

Прежде всего необходимо отметить, что российское договорное право как таковое не содержит законодательно закрепленного понятия ошибки в договоре. И это не самым лучшим образом отличает его от договорного права других государств. В договорном праве большинства стран (Великобритания, США, Франция, Израиль и др.) ошибки при заключении договоров регулируются специальными нормами, поскольку выделены в отдельные подразделы права.

Разумеется, специальное регулирование позволяет сторонам договора избежать спорных ситуаций при выявлении ошибок в заключенном договоре. Тогда как при отсутствии такого регулирования создается почва для разночтения, и разрешение связанных с этим споров возможно только путем применения аналогии права либо аналогии закона.

К слову, согласно статистике, ошибки в договоре входят в число трех самых распространенных ошибок подчиненных, среди которых значатся также невыполнение работы в срок и потеря вещи, принадлежащей компании.

Ошибкой в широком смысле признается непреднамеренное отклонение от истины или правил. Исходя из этого определения, можно сказать, что ошибкой в договоре является отклонение от воли сторон, для реализации которой, собственно говоря, договор и заключается.

Воля сторон – это основание договора, и в этом смысле договор нередко называют законом между частными лицами. Но, в отличие от закона, в понятии нормативно-правового акта обязательного характера воля сторон договора, проявляющаяся непосредственно в самом договоре, может находиться под влиянием сторонних обстоятельств, ошибки, заблуждения и обмана. Именно поэтому ошибка относительно текста договора имеет юридическое значение, поскольку она как внешнее проявление воли сторон, пусть и ошибочное, является юридическим действием.

Виды и правовые последствия ошибок в договоре

Несмотря на отсутствие законодательного регулирования данного вопроса, исходя из договорной практики, можно вывести следующие виды ошибок при заключении договоров:

- собственно ошибки,

- ошибки вследствие введения в заблуждение (так называемая ошибка с отягчающими обстоятельствами),

- опечатки.

В зависимости от вида ошибки возможны и различные правовые последствия для сторон договора.

Собственно ошибки

Первый вид ошибок, без отягчающих обстоятельств, таких, как намеренное введение в заблуждение, является наиболее распространенным видом ее при заключении договора. При этом ошибка должна быть существенная, позволяющая предположить, что если бы стороне, допустившей ошибку, было бы известно об этом на момент заключения договора, указанная сторона не заключала бы договор.

Судебно-арбитражная практика

Государственное предприятие обратилось в арбитражный суд с иском к хлебокомбинату о взыскании задолженности за потребленную электрическую энергию и неустойки по договору энергоснабжения.

Решением первой инстанции с хлебокомбината в пользу предприятия были взысканы сумма задолженности, пеней и государственной пошлины. Суд исходил из того, что в материалах дела имеются доказательства, подтверждающие задолженность ответчика за потребленную электрическую энергию и просрочку по ее погашению.

В кассационной жалобе предприятие просит постановление апелляционной инстанции в части уменьшения пеней отменить, взыскать с общества 5 425 рублей 94 копейки неустойки. Заявитель указывает, что истец, рассчитав размер пеней, исходя из 1/300 ставки рефинансирования, фактически применил статью 333 Гражданского кодекса и уменьшил сумму неустойки.

Судьи отметили, что в рассматриваемом договоре стороны предусмотрели, что в случае просрочки оплаты потребленной электроэнергии хлебокомбинат выплачивает пеню в размере 0,5 процента за каждый день просрочки. Пеня начисляется на сумму задолженности, начиная со следующего дня после наступления срока платежа.

Истец первоначально требовал взыскать неустойку в размере 3 962 рублей 17 копеек, которая ниже суммы, предусмотренной условиями договора. Данное требование истца не противоречит нормам материального права и не нарушает права ответчика.

Однако суд апелляционной инстанции в данном случае, установив, что в расчетах суммы неустойки допущена ошибка, должен был выяснить у истца, согласен ли он на уменьшение неустойки до пересчитанной суммы или настаивает на взыскании заявленного требования. При отказе истца от снижения суммы неустойки суд вправе был рассмотреть данный вопрос в порядке статьи 333 Гражданского кодекса. Однако апелляционная инстанция указанные требования не выполнила, чем нарушила нормы материального и процессуального права.

При таких обстоятельствах постановление апелляционной инстанции подлежит отмене в части уменьшения сумм неустойки (постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 25.01.2006 г. № Ф08-6632/2005).

Собственно ошибки возникают тогда, когда при оформлении договора в письменном виде либо искажается предварительная устная договоренность сторон, либо не уделяется внимание некоторым важным для исполнения договора моментам. При этом данные ошибки возникают непреднамеренно, то есть ни одна из сторон не преследует цели обмануть или ввести в заблуждение другую сторону. Такие ошибки имеют место из-за недостаточной внимательности сторон или из-за того, что не все моменты полностью оговорены сторонами.

Гражданский кодекс знает лишь три основания признания договора недействительным вследствие обнаружения собственно ошибки в договоре:

- Если условия договора не соответствуют закону или иному правовому акту (ст. 168 ГК РФ).

- Если условия договора выходят за пределы правоспособности одной из сторон договора или обеих сторон (ст. 173 ГК РФ).

- сли лицо, подписавшее договор, не имело на это полномочий (ст. 174 ГК РФ).

Пример 1

Стороны заключают договор на оказание консультационных услуг. Однако, поскольку некоторые не различают понятия «консультационные услуги» и «услуги по обучению», из-за ошибки лица, составляющего договор, и из-за невнимательности юриста, его проверяющего, в предмете договора вместо оказания консультационных услуг значится оказание услуг по обучению.

В этом случае происходит подмена понятий. Как известно, оказание услуг по обучению возможно только при наличии соответствующей лицензии, тогда как для оказания консультационных услуг этого не требуется. Кроме того, организации, оказывающие услуги по обучению, в отличие от консультационных компаний, освобождены от уплаты НДС. По окончании обучения всем прошедшим курс обучения выдается свидетельство или сертификат, который является подтверждением оказания услуг для бухгалтерии организации-заказчика наравне с другими документами.

Поэтому при такой ошибке в предмете договора организация-заказчик не сможет выделить НДС, а организация-исполнитель – представить надлежащие подтверждающие документы. Как следствие – такой договор может быть признан недействительным из-за несоответствия его закону, а также вследствие признания договора выходящим за пределы правоспособности заключившей его стороны.

Согласно Гражданскому кодексу недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью. Такая сделка признается недействительной с момента ее совершения.

В этом случае каждая из сторон договора обязана возвратить другой стороне все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в нашем примере – оказанные консультационные услуги) возместить его стоимость в деньгах.

Еще одним примером подобной непреднамеренной ошибки без отягчающих обстоятельств является отсутствие конкретизации вида дней при исчислении тех или иных сроков.

Пример 2

Стороны заключили договор поставки, по условиям которого одна сторона (поставщик) обязуется поставить другой стороне (заказчику) оборудование в течение десяти дней, а заказчик обязуется произвести оплату за оборудование в течение трех дней. Ни в том, ни в другом случаях не указано, о каких именно днях идет речь: календарных или рабочих. В соответствии с российским законодательством, если не указано иное, под днями понимаются календарные дни.

Все это может породить ситуацию, когда ни поставщик, ни заказчик не смогут выполнить принятые на себя обязательства в силу того, что из-за переносов праздничных и выходных дней, которые достаточно часто практикуются у нас в стране, 10 или 3 дня будут выходными. И тогда ни отгрузка оборудования, ни оплата не смогут быть произведены. И это произойдет не по вине сторон, но из-за их непредусмотрительности.

При этом в данном случае договор не может быть признан недействительным, поскольку отсутствие конкретизации вида дней при исчислении сроков не является ни нарушением закона, ни существенным обстоятельством, дающим право на расторжение договора.

Ошибки вследствие введения в заблуждение

Такие ошибки еще называются ошибками с отягчающими обстоятельствами. И это не случайно. Ведь подобные ошибки возникают, как правило, из-за преднамеренных действий (введения в заблуждение или обмана) одной из сторон договора или третьих лиц.

Относительно влияния введения в заблуждение и обмана на действительность договора существуют две теории.

Одни юристы полагают, что договор, заключенный под влиянием введения в заблуждение и обмана, недействителен, потому что не представляет единства воли. Это теория унитета.

Другие же утверждают, что договор сам по себе действителен, но сторона, введенная в заблуждение или обманутая, имеет право требовать прекращения договора или вознаграждения за понесенные убытки, так как введение в заблуждение или обман составляют нарушение ее права. Это теория прекращения договора.

Практика же исходит из того, что задача права – не уничтожать, а по возможности поддерживать установившиеся юридические отношения, поэтому оно должно только в крайнем случае признавать несуществующими даже и ненормальные юридические отношения. Вместе с тем одним из основных принципов российского гражданского права является принцип стабильности договоров, поэтому, в соответствии с Гражданским кодексом, введение в заблуждение при заключении договора не может быть основанием для автоматического расторжения договора, если возможно по соглашению сторон внести необходимые изменения в договор. При этом за введенной в заблуждение или обманутой стороной, разумеется, признается право требовать признания договора недействительным и получения соответствующего возмещения.

Договор, заключенный вследствие введения в заблуждение, признается недействительным только в судебном порядке по иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения. Немаловажным здесь является то, что для признания договора недействительным необходимо, чтобы заблуждение имело существенное значение.

Существенное значение имеет заблуждение относительно природы договора либо тождества или таких качеств его предмета, которые значительно снижают возможность его использования по назначению. Заблуждение относительно мотивов договора не имеет существенного значения и поэтому не может служить основанием для признания договора недействительным.