На протяжении веков люди обвиняли полнолуние во многих грехах, в частности, считали его причиной странного, девиантного поведения. В средневековье процветали истории о том, как полная луна превращает людей в оборотней. В XVIII веке бытовало мнение, что полнолуние может вызвать эпилепсию и лихорадку. Даже Шекспир в своей пьесе «Отелло» упоминает этот известный миф:

Отелло

Виновно отклонение луны:

Она как раз приблизилась к земле,

И у людей мутится разум.

Все эти казалось бы фантастические истории находят отражение в нашем языке и сейчас: например, слово «лунатик» (т.е. человек, который совершает какие-либо действия в состоянии сна) происходит от латинского корня «luna».

В XXI веке мы уже не верим мифам, опираясь в своих суждениях на разум и научно доказанные факты. Люди больше не обвиняют фазы Луны в болезнях и недомоганиях. Тем не менее, даже сегодня порой можно услышать, как кто-то именно влиянием полнолуния объясняет безумное поведение. Например, когда в психиатрической больнице начинается «аврал», медсестры часто говорят: «Должно быть, сегодня полнолуние».

- 8 типичных ошибок мыслительного процесса

Почему так происходит: наука vs. мифы

Между тем, существует не так много доказательств того, что полная фаза Луны действительно влияет на наше поведение. Анализ более чем 30 исследований показал, что нет никакой корреляции между фазами Луны и выигрышами в казино, количеством госпитализированных, числом самоубийств или дорожно-транспортных происшествий, уровнем преступности и многими другими показателями.

Но вот что любопытно: хотя все факты говорят об обратном, проведенное в 2005 году исследование показало, что 7 из 10 медсестер по-прежнему верят в миф о том, что полнолуние приводит к хаосу и странному поведению больных психиатрической клиники. По данным эксперимента, подавляющее большинство сотрудниц больницы (69 %!) верят во влияние полной фазы Луны на количество госпитализированных.

Не стоит думать, что медсестры, которые клянутся, что полнолуние вызывает странное поведение, глупы и поэтому верят во всякую ерунду. Они просто стали жертвами распространенной психологической ошибки, которую совершают многие из нас. Специалисты именуют этот небольшой «сбой» в работе нашего мозга «иллюзорными корреляциями» (illusory correlation).

- Когнитивная психология: Почему мы верим заблуждениям?

Как мы обманываем себя, не осознавая этого

Иллюзорная корреляция возникает в тех случаях, когда мы ошибочно придаем повышенное значение одному элементу и при этом игнорируем все другие. Представьте, что вы приехали в большой незнакомый город, спускаетесь в метро и… вдруг кто-то «подрезает» вас перед самым входом в вагон. Добравшись до нужной станции, вы решаете пообедать и заходите в ближайший ресторан, но… официант открыто хамит вам. На улице вы понимаете, что потерялись, спрашиваете дорогу у прохожего и … вам показывают неверное направление. Приехав домой, вы, скорее всего, будете рассказывать родственникам о том, какие неудачи постигли вас в путешествии (еще бы, вы ведь запомнили только эту «полосу невезения»!), доказывать, что обитатели мегаполисов грубы и невоспитаны.

Однако в своем рассказе вы, скорее всего, забудете упомянуть про вкусную еду, которую попробовали в ресторане, про сотни других людей в метро, которые не толкали вас на платформе. Все эти мелочи были так незаметны, что мы не придаем им никакого значения, они даже не получают статус событий в нашей жизни. Это, скорее, «не-события». В результате получается, что легче запомнить, когда кто-то нахамил вам, чем когда вы вкусно пообедали или благополучно зашли в вагон метро.

В игру вступает наука о мозге

Сотни психологических исследований доказали, что мы склонны переоценивать важность событий, которые легко запоминаются, и недооценивать те моменты жизни, которые сложно восстановить в памяти. Принцип работы нашего мозга в этом случае прост: чем легче событие запомнилось, тем сильнее будет связь между ним и другим событием. Но на самом деле данные явления могут быть слабо связаны или не связаны друг с другом вообще.

В психологии этот феномен называется «эвристика доступности» (availability heuristic). Чем легче вспоминается какой-то момент нашей жизни (чем более он доступен), тем больше вероятность того, что мы переоценим его значение.

Иллюзорная корреляция — это своего рода сочетание эвристики доступности и такого когнитивного искажения как «предвзятость подтверждения» (тенденция интерпретировать информацию таким образом, чтобы подтвердить имеющиеся концепции).

Вы можете легко вспомнить какой-то случай (эвристика доступности) и поэтому начинаете думать, что такие случаи повторяются часто и даже складываются в определенную тенденцию. Когда это произойдет снова (как, например, полнолуние в случае с медсёстрами), вы сразу свяжете два явления и подтвердите свои же догадки (предвзятость подтверждения).

Иллюзорная корреляция — это склонность «видеть» множество ассоциаций, которых нет

- 5 когнитивных предубеждений, о которых должен знать каждый маркетолог

Как распознать иллюзорную корреляцию?

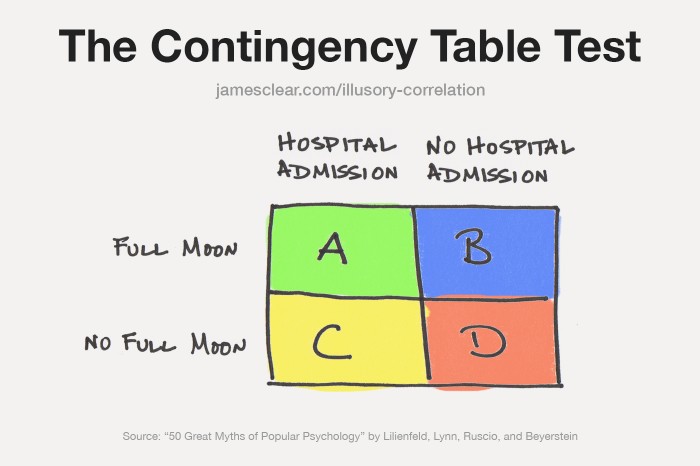

Чтобы определить, где ваш мозг дал «сбой» и защитить себя от воздействия иллюзорных корреляций, можно использовать таблицу случайностей (contingency table), которая поможет определить правомерность ваших суждений и реальную значимость событий.

Вспомним пример с полнолунием:

Клетка А: полнолуние и аврал в психиатрической больнице. Два явления представляют собой хорошо запоминающееся сочетание, поэтому мы в будущем будем переоценивать их значение.

Клетка B: полнолуние и затишье в больнице. Ничего особенного не происходит («не-событие»). Нам будет довольно трудно вспомнить эту ночь, поэтому мы склонны игнорировать данную ячейку.

Клетка C: полнолуния нет, но в больнице аврал. В этой ситуации медсестры просто скажут в конце смены: «Суматошная ночь на работе…».

Клетка D: полнолуния по-прежнему нет, и пациенты ведут себя спокойно. Это снова пример «не-события»: ничего запоминающегося не происходит, поэтому мы проигнорируем эту ночь.

Таблица случайностей демонстрирует тот алгоритм, по которому медсестры анализируют ситуацию во время полнолуния. Они могут быстро вспомнить ту ночь, когда в полнолуние больница была переполнена, но совершенно не учитывают (просто забывают) те многочисленные смены, когда в полнолуние пациенты вели себя обычным образом. Их мозг легко «выдает» информацию об авралах во время полнолуния, именно поэтому они уверены, что эти два события связаны.

Данную таблицу из книги «50 великих мифов популярной психологии» («50 Great Myths of Popular Psychology») можно адаптировать для любых жизненных ситуаций. В большинстве случаев мы уделяем слишком много внимания клетке А, но почти не замечаем клетку В, что может привести к иллюзорной корреляции. Использование всех четырех клеток позволяет вам вычислять реальную корреляцию между двумя событиями и не поддаваться влиянию известных мифов, таких как «эффект полнолуния».

- Искажение реальности или Почему наш мир не такой, каким кажется

Как исправить ошибки нашего мозга?

Оказывается, мы проводим иллюзорные корреляции во многих сферах жизни: Все слышали истории успеха Билла Гейтса (Bill Gates) или Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg), которые бросили колледж, чтобы начать бизнес, принесший им миллиарды. Мы придаем повышенное значение этим случаям, обсуждаем их с друзьями и знакомыми. Между тем, вы никогда не услышите о тех нерадивых учениках, которые не добились успеха и не создали всемирно известных компаний. В потоке информации мы улавливаем только самые экстраординарные случаи, собираем «сливки», игнорируя при этом сотни или даже тысячи историй людей, бросивших колледж, но не уложившихся в парадигму успеха.

Если вы слышите, что арестовали представителя определенной этнической группы или расы, то, вероятно, вы будете в дальнейшем воспринимать каждого выходца из этой страны или континента как потенциального бандита. Но при этом вы забываете о тех 99% неизвестных вам людей, которые ведут примерный образ жизни и никогда не были арестованы (потому что арест — это событие, а не-арест — не-событие).

Если мы читаем в новостях о нападении акулы, то отказываемся заходить в океан во время отпуска на побережье. Вероятность нападения не увеличилась с тех пор, как мы плавали в последний раз, ведь мы не учитываем миллионы людей, которые вернулись невредимыми. Но никому не интересны скучные заголовки: «Миллионы туристов остаются живы каждый день», поэтому журналисты делают акцент на экстраординарных случаях, а мы проводим иллюзорную корреляцию и отказываемся от отдыха на побережье.

Когнитивные заблуждения подталкивают нас «видеть» множество ассоциаций, которых нет. Например, многие люди, страдающие артритом, настаивают на том, что их суставы болят больше в дождливую погоду, чем в ясную. Однако исследования показывают, что эта ассоциация — плод их воображения. По-видимому, такие люди обращают слишком большое внимание на клетку А — случаи, когда идет дождь и у них болят суставы, — что заставляет их воспринимать корреляцию, которой не существует.

Многие из нас даже не догадываются, что наша избирательная память о событиях влияет на убеждения, которых мы придерживаемся. Теперь вы знаете о когнитивных искажениях и сможете выявить и устранить иллюзорные корреляции в повседневной жизни с помощью таблицы случайностей.

Высоких вам конверсий!

По материалам: jamesclear.comimage source Thomas Hawk

15-04-2016

From Wikipedia, the free encyclopedia

In psychology, illusory correlation is the phenomenon of perceiving a relationship between variables (typically people, events, or behaviors) even when no such relationship exists. A false association may be formed because rare or novel occurrences are more salient and therefore tend to capture one’s attention.[1] This phenomenon is one way stereotypes form and endure.[2][3] Hamilton & Rose (1980) found that stereotypes can lead people to expect certain groups and traits to fit together, and then to overestimate the frequency with which these correlations actually occur.[4] These stereotypes can be learned and perpetuated without any actual contact occurring between the holder of the stereotype and the group it is about.

History[edit]

«Illusory correlation» was originally coined by Chapman and Chapman (1967) to describe people’s tendencies to overestimate relationships between two groups when distinctive and unusual information is presented.[5][6] The concept was used to question claims about objective knowledge in clinical psychology through Chapmans’ refutation of many clinicians’ widely used Wheeler signs for homosexuality in Rorschach tests.[7]

Example[edit]

David Hamilton and Robert Gifford (1976) conducted a series of experiments that demonstrated how stereotypic beliefs regarding minorities could derive from illusory correlation processes.[8] To test their hypothesis, Hamilton and Gifford had research participants read a series of sentences describing either desirable or undesirable behaviors, which were attributed to either Group A (the majority) or Group B (the minority).[5] Abstract groups were used so that no previously established stereotypes would influence results. Most of the sentences were associated with Group A, and the remaining few were associated with Group B.[8] The following table summarizes the information given.

| Behaviors | Group A (majority) | Group B (minority) | Total |

|---|---|---|---|

| Desirable | 18 (69%) | 9 (69%) | 27 |

| Undesirable | 8 (30%) | 4 (30%) | 12 |

| Total | 26 | 13 | 39 |

Each group had the same proportions of positive and negative behaviors, so there was no real association between behaviors and group membership. Results of the study show that positive, desirable behaviors were not seen as distinctive so people were accurate in their associations. On the other hand, when distinctive, undesirable behaviors were represented in the sentences, the participants overestimated how much the minority group exhibited the behaviors.[8]

A parallel effect occurs when people judge whether two events, such as pain and bad weather, are correlated. They rely heavily on the relatively small number of cases where the two events occur together. People pay relatively little attention to the other kinds of observation (of no pain or good weather).[9][10]

Theories[edit]

General theory[edit]

Most explanations for illusory correlation involve psychological heuristics: information processing short-cuts that underlie many human judgments.[11] One of these is availability: the ease with which an idea comes to mind. Availability is often used to estimate how likely an event is or how often it occurs.[12] This can result in illusory correlation, because some pairings can come easily and vividly to mind even though they are not especially frequent.[11]

Information processing[edit]

Martin Hilbert (2012) proposes an information processing mechanism that assumes a noisy conversion of objective observations into subjective judgments. The theory defines noise as the mixing of these observations during retrieval from memory.[13] According to the model, underlying cognitions or subjective judgments are identical with noise or objective observations that can lead to overconfidence or what is known as conservatism bias—when asked about behavior participants underestimate the majority or larger group and overestimate the minority or smaller group. These results are illusory correlations.

Working-memory capacity[edit]

In an experimental study done by Eder, Fiedler and Hamm-Eder (2011), the effects of working-memory capacity on illusory correlations were investigated. They first looked at the individual differences in working memory, and then looked to see if that had any effect on the formation of illusory correlations. They found that individuals with higher working memory capacity viewed minority group members more positively than individuals with lower working memory capacity. In a second experiment, the authors looked into the effects of memory load in working memory on illusory correlations. They found that increased memory load in working memory led to an increase in the prevalence of illusory correlations. The experiment was designed to specifically test working memory and not substantial stimulus memory. This means that the development of illusory correlations was caused by deficiencies in central cognitive resources caused by the load in working memory, not selective recall.[14]

Attention theory of learning[edit]

Attention theory of learning proposes that features of majority groups are learned first, and then features of minority groups. This results in an attempt to distinguish the minority group from the majority, leading to these differences being learned more quickly. The Attention theory also argues that, instead of forming one stereotype regarding the minority group, two stereotypes, one for the majority and one for the minority, are formed.[15]

Effect of learning[edit]

A study was conducted to investigate whether increased learning would have any effect on illusory correlations. It was found that educating people about how illusory correlation occurs resulted in a decreased incidence of illusory correlations.[16]

Age[edit]

Johnson and Jacobs (2003) performed an experiment to see how early in life individuals begin forming illusory correlations. Children in grades 2 and 5 were exposed to a typical illusory correlation paradigm to see if negative attributes were associated with the minority group. The authors found that both groups formed illusory correlations.[17]

A study also found that children create illusory correlations. In their experiment, children in grades 1, 3, 5, and 7, and adults all looked at the same illusory correlation paradigm. The study found that children did create significant illusory correlations, but those correlations were weaker than the ones created by adults. In a second study, groups of shapes with different colors were used. The formation of illusory correlation persisted showing that social stimuli are not necessary for creating these correlations.[18]

Explicit versus implicit attitudes[edit]

Two studies performed by Ratliff and Nosek examined whether or not explicit and implicit attitudes affected illusory correlations. In one study, Ratliff and Nosek had two groups: one a majority and the other a minority. They then had three groups of participants, all with readings about the two groups. One group of participants received overwhelming pro-majority readings, one was given pro-minority readings, and one received neutral readings. The groups that had pro-majority and pro-minority readings favored their respective pro groups both explicitly and implicitly. The group that had neutral readings favored the majority explicitly, but not implicitly. The second study was similar, but instead of readings, pictures of behaviors were shown, and the participants wrote a sentence describing the behavior they saw in the pictures presented. The findings of both studies supported the authors’ argument that the differences found between the explicit and implicit attitudes is a result of the interpretation of the covariation and making judgments based on these interpretations (explicit) instead of just accounting for the covariation (implicit).[19]

Paradigm structure[edit]

Berndsen et al. (1999) wanted to determine if the structure of testing for illusory correlations could lead to the formation of illusory correlations. The hypothesis was that identifying test variables as Group A and Group B might be causing the participants to look for differences between the groups, resulting in the creation of illusory correlations. An experiment was set up where one set of participants were told the groups were Group A and Group B, while another set of participants were given groups labeled as students who graduated in 1993 or 1994. This study found that illusory correlations were more likely to be created when the groups were Group A and B, as compared to students of the class of 1993 or the class of 1994.[20]

See also[edit]

- Apophenia

- Clustering illusion

- Cognitive bias

- Confirmation bias

- Cum hoc ergo propter hoc

- Observer bias

- Observer-expectancy effect

- Pareidolia

- Post hoc ergo propter hoc

- Radical behaviorism

- Subject-expectancy effect

- Superstition

- Thin-slicing

- Type I error

- Spurious relationship

References[edit]

Notes[edit]

- ^ Pelham, Brett; Blanton, Hart (2013) [2007]. Conducting Research in Psychology: measuring the weight of smoke (4th ed.). Belmont, CA: Cengage Learning. pp. 11–12. ISBN 978-0-495-59819-0.

- ^ Mullen, Brian; Johnson, Craig (1990). «Distinctiveness-based illusory correlations and stereotyping: A meta-analytic integration». British Journal of Social Psychology. 29 (1): 11–28. doi:10.1111/j.2044-8309.1990.tb00883.x.

- ^ Stroessner, Steven J.; Plaks, Jason E. (2001). «Illusory Correlation and Stereotype Formation: Tracing the Arc of Research Over a Quarter Century». In Moskowitz, Gordon B. (ed.). Cognitive Social Psychology: The Princeton Symposium on the Legacy and Future of Social Cognition. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates. pp. 247–259. ISBN 978-0-8058-3414-7.

- ^ Peeters, Vivian E. (1983). «The Persistence of Stereotypic Beliefs: a Cognitive View». In Richard P. Bagozzi; Alice M. Tybout (eds.). Advances in Consumer Research. Vol. 10. Ann Arbor, MI: Association for Consumer Research. pp. 454–458.

- ^ a b Whitley & Kite 2010

- ^ Chapman, L (1967). «Illusory correlation in observational report». Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior. 6 (1): 151–155. doi:10.1016/S0022-5371(67)80066-5.

- ^ Chapman, Loren J. and Jean P. (1969). «Illusory Correlation as an Obstacle to the Use of Valid Psychodiagnostic Signs». Journal of Abnormal Psychology. 74 (3): 271–80. doi:10.1037/h0027592. PMID 4896551.

- ^ a b c Hamilton, D; Gifford, R (1976). «Illusory correlation in interpersonal perception: A cognitive basis of stereotypic judgments». Journal of Experimental Social Psychology. 12 (4): 392–407. doi:10.1016/S0022-1031(76)80006-6.

- ^ Kunda 1999, pp. 127–130

- ^ Plous 1993, pp. 162–164

- ^ a b Plous 1993, pp. 164–167

- ^ Plous 1993, p. 121

- ^ Hilbert, Martin (2012). «Toward a synthesis of cognitive biases: How noisy information processing can bias human decision making» (PDF). Psychological Bulletin. 138 (2): 211–237. CiteSeerX 10.1.1.432.8763. doi:10.1037/a0025940. PMID 22122235.

- ^ Eder, Andreas B.; Fiedler, Klaus; Hamm-Eder, Silke (2011). «Illusory correlations revisited: The role of pseudocontingencies and working-memory capacity». The Quarterly Journal of Experimental Psychology. 64 (3): 517–532. doi:10.1080/17470218.2010.509917. PMID 21218370. S2CID 8964205.

- ^ Sherman, Jeffrey W.; Kruschke, John K.; Sherman, Steven J.; Percy, Elise J.; Petrocelli, John V.; Conrey, Frederica R. (2009). «Attentional processes in stereotype formation: A common model for category accentuation and illusory correlation» (PDF). Journal of Personality and Social Psychology. 96 (2): 305–323. doi:10.1037/a0013778. PMID 19159134.

- ^ Murphy, Robin A.; Schmeer, Stefanie; Vallée-Tourangeau, Frédéric; Mondragón, Esther; Hilton, Denis (2011). «Making the illusory correlation effect appear and then disappear: The effects of increased learning». The Quarterly Journal of Experimental Psychology. 64 (1): 24–40. doi:10.1080/17470218.2010.493615. PMID 20623441. S2CID 34898086.

- ^ Johnston, Kristen E.; Jacobs, Janis E. (2003). «Children’s Illusory Correlations: The Role of Attentional Bias in Group Impression Formation». Journal of Cognition and Development. 4 (2): 129–160. doi:10.1207/S15327647JCD0402_01. S2CID 143983682.

- ^ Primi, Caterina; Agnoli, Franca (2002). «Children correlate infrequent behaviors with minority groups: a case of illusory correlation». Cognitive Development. 17 (1): 1105–1131. doi:10.1016/S0885-2014(02)00076-X.

- ^ Ratliff, Kate A.; Nosek, Brian A. (2010). «Creating distinct implicit and explicit attitudes with an illusory correlation paradigm». Journal of Experimental Social Psychology. 46 (5): 721–728. doi:10.1016/j.jesp.2010.04.011.

- ^ Berndsen, Mariëtte; Spears, Russell; Pligt, Joop; McGarty, Craig (1999). «Determinants of intergroup differentiation in the illusory correlation task». British Journal of Psychology. 90 (2): 201–220. doi:10.1348/000712699161350.

Sources[edit]

- Hamilton, David L.; Rose, Terrence L. (1980). «Illusory correlation and the maintenance of stereotypic beliefs». Journal of Personality and Social Psychology. 39 (5): 832–845. doi:10.1037/0022-3514.39.5.832.

- Kunda, Ziva (1999). Social Cognition: Making Sense of People. MIT Press. ISBN 978-0-262-61143-5. OCLC 40618974.

- Plous, Scott (1993). The Psychology of Judgment and Decision Making. McGraw-Hill. ISBN 978-0-07-050477-6. OCLC 26931106.

- Whitley, Bernard E.; Kite, Mary E. (2010). The Psychology of Prejudice and Discrimination. Belmont, CA: Wadsworth. ISBN 978-0-495-59964-7. OCLC 695689517.

From Wikipedia, the free encyclopedia

In psychology, illusory correlation is the phenomenon of perceiving a relationship between variables (typically people, events, or behaviors) even when no such relationship exists. A false association may be formed because rare or novel occurrences are more salient and therefore tend to capture one’s attention.[1] This phenomenon is one way stereotypes form and endure.[2][3] Hamilton & Rose (1980) found that stereotypes can lead people to expect certain groups and traits to fit together, and then to overestimate the frequency with which these correlations actually occur.[4] These stereotypes can be learned and perpetuated without any actual contact occurring between the holder of the stereotype and the group it is about.

History[edit]

«Illusory correlation» was originally coined by Chapman and Chapman (1967) to describe people’s tendencies to overestimate relationships between two groups when distinctive and unusual information is presented.[5][6] The concept was used to question claims about objective knowledge in clinical psychology through Chapmans’ refutation of many clinicians’ widely used Wheeler signs for homosexuality in Rorschach tests.[7]

Example[edit]

David Hamilton and Robert Gifford (1976) conducted a series of experiments that demonstrated how stereotypic beliefs regarding minorities could derive from illusory correlation processes.[8] To test their hypothesis, Hamilton and Gifford had research participants read a series of sentences describing either desirable or undesirable behaviors, which were attributed to either Group A (the majority) or Group B (the minority).[5] Abstract groups were used so that no previously established stereotypes would influence results. Most of the sentences were associated with Group A, and the remaining few were associated with Group B.[8] The following table summarizes the information given.

| Behaviors | Group A (majority) | Group B (minority) | Total |

|---|---|---|---|

| Desirable | 18 (69%) | 9 (69%) | 27 |

| Undesirable | 8 (30%) | 4 (30%) | 12 |

| Total | 26 | 13 | 39 |

Each group had the same proportions of positive and negative behaviors, so there was no real association between behaviors and group membership. Results of the study show that positive, desirable behaviors were not seen as distinctive so people were accurate in their associations. On the other hand, when distinctive, undesirable behaviors were represented in the sentences, the participants overestimated how much the minority group exhibited the behaviors.[8]

A parallel effect occurs when people judge whether two events, such as pain and bad weather, are correlated. They rely heavily on the relatively small number of cases where the two events occur together. People pay relatively little attention to the other kinds of observation (of no pain or good weather).[9][10]

Theories[edit]

General theory[edit]

Most explanations for illusory correlation involve psychological heuristics: information processing short-cuts that underlie many human judgments.[11] One of these is availability: the ease with which an idea comes to mind. Availability is often used to estimate how likely an event is or how often it occurs.[12] This can result in illusory correlation, because some pairings can come easily and vividly to mind even though they are not especially frequent.[11]

Information processing[edit]

Martin Hilbert (2012) proposes an information processing mechanism that assumes a noisy conversion of objective observations into subjective judgments. The theory defines noise as the mixing of these observations during retrieval from memory.[13] According to the model, underlying cognitions or subjective judgments are identical with noise or objective observations that can lead to overconfidence or what is known as conservatism bias—when asked about behavior participants underestimate the majority or larger group and overestimate the minority or smaller group. These results are illusory correlations.

Working-memory capacity[edit]

In an experimental study done by Eder, Fiedler and Hamm-Eder (2011), the effects of working-memory capacity on illusory correlations were investigated. They first looked at the individual differences in working memory, and then looked to see if that had any effect on the formation of illusory correlations. They found that individuals with higher working memory capacity viewed minority group members more positively than individuals with lower working memory capacity. In a second experiment, the authors looked into the effects of memory load in working memory on illusory correlations. They found that increased memory load in working memory led to an increase in the prevalence of illusory correlations. The experiment was designed to specifically test working memory and not substantial stimulus memory. This means that the development of illusory correlations was caused by deficiencies in central cognitive resources caused by the load in working memory, not selective recall.[14]

Attention theory of learning[edit]

Attention theory of learning proposes that features of majority groups are learned first, and then features of minority groups. This results in an attempt to distinguish the minority group from the majority, leading to these differences being learned more quickly. The Attention theory also argues that, instead of forming one stereotype regarding the minority group, two stereotypes, one for the majority and one for the minority, are formed.[15]

Effect of learning[edit]

A study was conducted to investigate whether increased learning would have any effect on illusory correlations. It was found that educating people about how illusory correlation occurs resulted in a decreased incidence of illusory correlations.[16]

Age[edit]

Johnson and Jacobs (2003) performed an experiment to see how early in life individuals begin forming illusory correlations. Children in grades 2 and 5 were exposed to a typical illusory correlation paradigm to see if negative attributes were associated with the minority group. The authors found that both groups formed illusory correlations.[17]

A study also found that children create illusory correlations. In their experiment, children in grades 1, 3, 5, and 7, and adults all looked at the same illusory correlation paradigm. The study found that children did create significant illusory correlations, but those correlations were weaker than the ones created by adults. In a second study, groups of shapes with different colors were used. The formation of illusory correlation persisted showing that social stimuli are not necessary for creating these correlations.[18]

Explicit versus implicit attitudes[edit]

Two studies performed by Ratliff and Nosek examined whether or not explicit and implicit attitudes affected illusory correlations. In one study, Ratliff and Nosek had two groups: one a majority and the other a minority. They then had three groups of participants, all with readings about the two groups. One group of participants received overwhelming pro-majority readings, one was given pro-minority readings, and one received neutral readings. The groups that had pro-majority and pro-minority readings favored their respective pro groups both explicitly and implicitly. The group that had neutral readings favored the majority explicitly, but not implicitly. The second study was similar, but instead of readings, pictures of behaviors were shown, and the participants wrote a sentence describing the behavior they saw in the pictures presented. The findings of both studies supported the authors’ argument that the differences found between the explicit and implicit attitudes is a result of the interpretation of the covariation and making judgments based on these interpretations (explicit) instead of just accounting for the covariation (implicit).[19]

Paradigm structure[edit]

Berndsen et al. (1999) wanted to determine if the structure of testing for illusory correlations could lead to the formation of illusory correlations. The hypothesis was that identifying test variables as Group A and Group B might be causing the participants to look for differences between the groups, resulting in the creation of illusory correlations. An experiment was set up where one set of participants were told the groups were Group A and Group B, while another set of participants were given groups labeled as students who graduated in 1993 or 1994. This study found that illusory correlations were more likely to be created when the groups were Group A and B, as compared to students of the class of 1993 or the class of 1994.[20]

See also[edit]

- Apophenia

- Clustering illusion

- Cognitive bias

- Confirmation bias

- Cum hoc ergo propter hoc

- Observer bias

- Observer-expectancy effect

- Pareidolia

- Post hoc ergo propter hoc

- Radical behaviorism

- Subject-expectancy effect

- Superstition

- Thin-slicing

- Type I error

- Spurious relationship

References[edit]

Notes[edit]

- ^ Pelham, Brett; Blanton, Hart (2013) [2007]. Conducting Research in Psychology: measuring the weight of smoke (4th ed.). Belmont, CA: Cengage Learning. pp. 11–12. ISBN 978-0-495-59819-0.

- ^ Mullen, Brian; Johnson, Craig (1990). «Distinctiveness-based illusory correlations and stereotyping: A meta-analytic integration». British Journal of Social Psychology. 29 (1): 11–28. doi:10.1111/j.2044-8309.1990.tb00883.x.

- ^ Stroessner, Steven J.; Plaks, Jason E. (2001). «Illusory Correlation and Stereotype Formation: Tracing the Arc of Research Over a Quarter Century». In Moskowitz, Gordon B. (ed.). Cognitive Social Psychology: The Princeton Symposium on the Legacy and Future of Social Cognition. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates. pp. 247–259. ISBN 978-0-8058-3414-7.

- ^ Peeters, Vivian E. (1983). «The Persistence of Stereotypic Beliefs: a Cognitive View». In Richard P. Bagozzi; Alice M. Tybout (eds.). Advances in Consumer Research. Vol. 10. Ann Arbor, MI: Association for Consumer Research. pp. 454–458.

- ^ a b Whitley & Kite 2010

- ^ Chapman, L (1967). «Illusory correlation in observational report». Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior. 6 (1): 151–155. doi:10.1016/S0022-5371(67)80066-5.

- ^ Chapman, Loren J. and Jean P. (1969). «Illusory Correlation as an Obstacle to the Use of Valid Psychodiagnostic Signs». Journal of Abnormal Psychology. 74 (3): 271–80. doi:10.1037/h0027592. PMID 4896551.

- ^ a b c Hamilton, D; Gifford, R (1976). «Illusory correlation in interpersonal perception: A cognitive basis of stereotypic judgments». Journal of Experimental Social Psychology. 12 (4): 392–407. doi:10.1016/S0022-1031(76)80006-6.

- ^ Kunda 1999, pp. 127–130

- ^ Plous 1993, pp. 162–164

- ^ a b Plous 1993, pp. 164–167

- ^ Plous 1993, p. 121

- ^ Hilbert, Martin (2012). «Toward a synthesis of cognitive biases: How noisy information processing can bias human decision making» (PDF). Psychological Bulletin. 138 (2): 211–237. CiteSeerX 10.1.1.432.8763. doi:10.1037/a0025940. PMID 22122235.

- ^ Eder, Andreas B.; Fiedler, Klaus; Hamm-Eder, Silke (2011). «Illusory correlations revisited: The role of pseudocontingencies and working-memory capacity». The Quarterly Journal of Experimental Psychology. 64 (3): 517–532. doi:10.1080/17470218.2010.509917. PMID 21218370. S2CID 8964205.

- ^ Sherman, Jeffrey W.; Kruschke, John K.; Sherman, Steven J.; Percy, Elise J.; Petrocelli, John V.; Conrey, Frederica R. (2009). «Attentional processes in stereotype formation: A common model for category accentuation and illusory correlation» (PDF). Journal of Personality and Social Psychology. 96 (2): 305–323. doi:10.1037/a0013778. PMID 19159134.

- ^ Murphy, Robin A.; Schmeer, Stefanie; Vallée-Tourangeau, Frédéric; Mondragón, Esther; Hilton, Denis (2011). «Making the illusory correlation effect appear and then disappear: The effects of increased learning». The Quarterly Journal of Experimental Psychology. 64 (1): 24–40. doi:10.1080/17470218.2010.493615. PMID 20623441. S2CID 34898086.

- ^ Johnston, Kristen E.; Jacobs, Janis E. (2003). «Children’s Illusory Correlations: The Role of Attentional Bias in Group Impression Formation». Journal of Cognition and Development. 4 (2): 129–160. doi:10.1207/S15327647JCD0402_01. S2CID 143983682.

- ^ Primi, Caterina; Agnoli, Franca (2002). «Children correlate infrequent behaviors with minority groups: a case of illusory correlation». Cognitive Development. 17 (1): 1105–1131. doi:10.1016/S0885-2014(02)00076-X.

- ^ Ratliff, Kate A.; Nosek, Brian A. (2010). «Creating distinct implicit and explicit attitudes with an illusory correlation paradigm». Journal of Experimental Social Psychology. 46 (5): 721–728. doi:10.1016/j.jesp.2010.04.011.

- ^ Berndsen, Mariëtte; Spears, Russell; Pligt, Joop; McGarty, Craig (1999). «Determinants of intergroup differentiation in the illusory correlation task». British Journal of Psychology. 90 (2): 201–220. doi:10.1348/000712699161350.

Sources[edit]

- Hamilton, David L.; Rose, Terrence L. (1980). «Illusory correlation and the maintenance of stereotypic beliefs». Journal of Personality and Social Psychology. 39 (5): 832–845. doi:10.1037/0022-3514.39.5.832.

- Kunda, Ziva (1999). Social Cognition: Making Sense of People. MIT Press. ISBN 978-0-262-61143-5. OCLC 40618974.

- Plous, Scott (1993). The Psychology of Judgment and Decision Making. McGraw-Hill. ISBN 978-0-07-050477-6. OCLC 26931106.

- Whitley, Bernard E.; Kite, Mary E. (2010). The Psychology of Prejudice and Discrimination. Belmont, CA: Wadsworth. ISBN 978-0-495-59964-7. OCLC 695689517.

Поиск взаимосвязей между событиями — одна из наиболее интересных человеческих черт. На ней основываются не только тысячелетия научных исследований, но и в целом наше понимание действительности: события легче всего интерпретировать через связь с другими событиями. Тем не менее, подобная связь зачастую оказывается ложной — в этом случае человек оказывается подвержен когнитивному искажению, называемому «иллюзорной корреляцией». Сегодня наш блог расскажет о том, как «иллюзорная корреляция» может повлиять на результаты психологических и психических исследований, а также о том, как с ее помощью формируются стереотипы.

Существует достаточно распространенное мнение, согласно которому женщины плохо водят. Довольно обширный список гонщиц, предлагаемый Википедией, говорит о том, что это не так. Соответственно, такое мнение, скорее всего, — стереотип: завидев на дороге среди оживленного движения относительно медленно едущий автомобиль, многие водители, скорее всего, подумают, что за рулем женщина — и не преминут отпустить нелестное замечание на этот счет.

Да, за рулем действительно может быть женщина — но с вероятностью 50 процентов (или с другой — в зависимости от количества машин на дороге, распределения полов среди населения и других факторов). Несмотря на это, в сознании рядового водителя все равно будет существовать устойчивая связь между медленно едущим автомобилем, с одной стороны, и женщиной за рулем, с другой. Такая статистически неподтвержденная связь называется «иллюзорной корреляцией», а ее роль в формировании стереотипов впервые была изучена в середине 1970-х годов.

Американские психологи Дэвид Хэмилтон (David Hamilton) и Роберт Гиффорд (Robert Gifford) поставили эксперимент, предоставив его участникам описания — отрицательные и положительные — двух групп людей. Первая группа отличалась от другой численностью (там людей было больше), но не количеством присущих им черт. Тем не менее, когда участники эксперимента описывали группы, малочисленной они приписывали больше отрицательных признаков, чем их было на самом деле. Все потому, что меньшую по численности группу они оценивали как «меньшинство» — и, скорее всего, приписывали ей обличье расовых или культурных меньшинств.

Сам эффект в научной литературе встречался и раньше: впервые его описал Лорен Чапмен (Loren Chapman) из Университета Южного Иллинойса в 1967 году. В соответствии с его определением, это когнитивное искажение проявляется в ситуациях, когда люди связывают два события, либо не связанные в реальности, либо связанные в меньшей степени, чем им кажется, либо связанные в противоположном смысле (то есть на самом деле наблюдается обратная корреляция).

Для того чтобы экспериментально доказать существование такого эффекта, Чапмен провел эксперимент, в ходе которого участникам показывали 12 пар слов (каждую — по несколько раз в случайном порядке в течение двух секунд). Некоторые слова в парах хорошо сочетались друг с другом по смыслу (например, «лев — тигр» или «хлеб — масло»), некоторые слабо сочетались семантически (например, «часы — нога»), а другие были схожи по длине, но не сочетались по значению (например, «здание» и «журнал»).

Пары слов из трех разных групп появлялись на экране с одинаковой периодичностью (каждая группа занимала ровно треть экспериментального времени); тем не менее, когда у участников спросили, как часто на экране появлялась пара слов, относящаяся к той или иной группе, они сообщали о том, что близкие по значению и одинаковые по длине слова встречались гораздо чаще.

Чапмен и его жена Джин (также психолог) ввели и исследовали понятие «иллюзорной корреляции» во многом для того, чтобы указать на невалидность популярного в то время анализа пятен Роршаха для определения гомосексуальности. В 60-е годы прошлого столетия гомосексуальность считалась психическим заболеванием, а для диагностики психиатры чаще всего использовали именно тест Роршаха: в случае, если пациент видел в пятне женские или мужские гениталии, женскую одежду, людей без половых признаков или с признаками обоих полов, психиатр мог подозревать у него гомосексуальность.

На деле же эти показатели, пусть и были «очевидными», указывали на гомосексуальность далеко не всегда: гетеросексуальные мужчины видели перечисленные выше картины так же часто, как и гомосексуальные, а более валидными показателями, исходя из литературы по психопатологии того времени, считались образы монстров и людей с телами животных.

Для того чтобы перенести обнаруженный ранее феномен на клиническую практику, Чапмены провели эксперимент, в ходе которого попросили студентов определить наиболее вероятные для гомосексуалов интерпретации изображений. Студентам раздали карточки, содержавшие как интерпретацию изображений, так и два возможных диагноза. В результате все студенты связали гомосексуальность с наименее валидными, но самыми очевидными показателями: гениталиями и женской одеждой.

Гомосексуальность давно не считается психическим расстройством, но эффект «иллюзорной корреляции» все еще может воздействовать на диагностику других состояний, объективно оценить которые бывает непросто. Например, исследование, проведенное в 1995 году, показало, что школьные психологи — как раз под воздействием «иллюзорной корреляции» — находили у детей отклонения на основании того, что их ответы на различные стандартизированные тесты, данные в разное время, были непохожи между собой, хотя на деле ни одна из проведенных до этого работ не указывала на такую связь.

«Иллюзорную корреляцию» принято объяснять в первую очередь тем, как люди принимают решения и мыслят. В любых когнитивных процессах человек полагается на самое простое решение, не требующее большого количества затрат. Это же касается и построения связей между событиями: в соответствии с интуитивным процессом «эвристики доступности» человек привязывает к одному событию другое, если оно чаще — также в связи с этим событием — приходит на ум.

Другими словами, в случае, если событие надо к чему-то привязать, оно с большей вероятностью будет привязано к чему-то, что первым придет на ум: пусть на деле такая связь и иллюзорна.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Содержание

- Иллюзорная корреляция: когнитивная предвзятость

- Из чего он состоит?

- Ментальная эвристика

- Связь с эвристикой доступности

- Как работает иллюзорная корреляция?

- Отношения со стереотипами

- Почему мы применяем иллюзорную корреляцию?

Вы знаете феномен иллюзорной корреляции? Это очень специфическая тенденция отклика и в то же время ошибка, которую мы допускаем при обработке информации, которая приводит нас к установлению отношений между двумя переменными, которые либо не имеют такой сильной связи, либо не связаны напрямую. .

Эта когнитивная предвзятость в значительной степени объясняет происхождение стереотипов. Но каким образом? В этой статье мы расскажем вам, из чего состоит иллюзорная корреляция, как она работает, почему возникает, как она связана со стереотипами, и, кроме того, мы познакомим вас с концепцией, которая тесно связана с ней и может вас заинтересовать: ментальная эвристика.

- Статья по теме: «Когнитивные искажения: обнаружение интересного психологического эффекта»

Иллюзорная корреляция: когнитивная предвзятость

У всех нас есть когнитивные предубеждения, своего рода психологический эффект. Когнитивные предубеждения — это тенденции отклика, которые постоянно поддерживаются в любой ситуации; Его функция — регулировка и адаптация, хотя они характеризуются ошибками (хотя и не всегда), поскольку они отклоняют нас от «нормальной», рациональной или логической мыслительной обработки.

То есть эти предубеждения создают искажения или неточные суждения, а также могут заставить нас интерпретировать реальность нелогичным образом. Одним из таких предубеждений является так называемая «иллюзорная корреляция», изучаемая прежде всего социальной психологией (фактически, мы можем сформулировать ее в этой области исследования).

Из чего он состоит?

Первоначально термин «иллюзорная корреляция» был введен Чепменом и Чепменом (1967). Что касается его определения, Речь идет о склонности основываться только на подтверждающих случаях наших идей или гипотез., игнорируя неподтвержденные случаи.

Посредством иллюзорной корреляции мы ищем (и даже «создаем») ассоциации или корреляции между различными переменными, которые подтверждают наши убеждения, и в конечном итоге мы воспринимаем взаимосвязь между двумя или более переменными как более сильную, чем она есть на самом деле. Иногда таких отношений на самом деле не существует.

Это когнитивное предубеждение находит социальное применение в стереотипах, которые это преувеличенные представления, основанные на немногих подробностях, которые у нас есть о некоторых людях, которые разделяют определенные характеристики. В определенном смысле стереотипы — это механизм ментальной экономии, позволяющий «упростить реальность» и сэкономить познавательные ресурсы, что логически приводит к ошибкам.

Таким образом, в этом смысле через призрачную корреляцию мы переоцениваем нечастое поведение в группах меньшинств (Например, подумать, что все ромы воруют, потому что только один из них украл у нас). Обычно мы применяем иллюзорную корреляцию (часто бессознательно) к негативному поведению. Позже мы еще немного углубимся в взаимосвязь между стереотипами и иллюзорной корреляцией.

- Вам может быть интересно: «8 высших психологических процессов»

Ментальная эвристика

Чтобы понять концепцию иллюзорной корреляции, мы должны сначала узнать концепцию ментальной эвристики. Ментальную эвристику можно рассматривать как «кратчайшие пути» нашего мышления..

В общем, мы могли бы сказать, что они состоят из мысленных правил, которые мы используем бессознательно и автоматически, чтобы преобразовать сложную проблему в более простую. Эвристика помогает нам упростить работу, быстрее реагировать и находить эффективные решения.

Связь с эвристикой доступности

В 1973 году Тверски и Канеман говорили об иллюзорной корреляции как об одной из возможных ошибок, которые мы можем сделать при применении конкретной эвристики, называемой эвристика доступности.

Эвристика доступности, с другой стороны, представляет собой своего рода «мысленный ярлык», который мы используем для оценки чего-либо, и который заставляет нас основываться на информации, которая у нас более доступна в умственном плане, что помогает оптимизировать наши умственные усилия / работу. , чтобы мы не тратили ненужное время на процесс.

Поэтому, когда мы используем эвристику доступности, мы получаем доступ к самым последним или наиболее легко доступным мысленным материалам в нашем сознании (то есть материала, который у нас больше «под рукой»), и мы полагаемся на такой материал, чтобы сделать суждение или сформировать мнение по предмету.

По словам социального психолога и профессора Скотта Плюса (1993), «чем более доступно событие, тем чаще и вероятнее оно будет». Кроме того, Plous также указывает, что чем ярче информация, тем убедительнее она будет и тем лучше мы ее запомним. С другой стороны, чем очевиднее что-то для нас, тем более причинным оно будет казаться нам (то есть большая вероятность думать, что «это» вызывает определенное явление).

Как работает иллюзорная корреляция?

Таким образом, когда мы применяем эвристику доступности, мы можем делать разные ошибки (когнитивные искажения). Один из них — иллюзорное соотношение, которое подразумевает использование только (или в качестве приоритета) той информации, которая нам наиболее доступна.

В этом случае именно корреляция или ассоциация между различными стимулами или переменными (следуя вышеупомянутому примеру «цыгане» и «преступники»), которая наиболее доступна в нашем сознании, заставляет нас вспоминать эту гораздо более интенсивную ассоциацию.

Это означает то, что уже упоминалось, и означает переоценку частоты появления указанной ассоциации. Таким образом, мы думаем, что эта ассоциация возникает гораздо чаще, чем на самом деле.

Отношения со стереотипами

Мы видели, что существует связь между стереотипами и иллюзорной корреляцией, но… из чего именно состоит эта связь?

Согласно различным исследованиям в области когнитивной психологии, иллюзорная корреляция на самом деле один из объяснительных механизмов, участвующих в возникновении стереотипов. То есть в каком-то смысле иллюзорная корреляция порождает стереотипы.

Как стереотипы действуют через этот механизм (или как его продукт)? Согласно Маллену и Джонсону (1990) и текущим исследованиям, люди переоценивают корреляцию между двумя переменными, которые имеют тенденцию отличаться друг от друга и отличаются друг от друга (например, цыганка, низший класс, гомосексуализм…); Это заставляет нас формировать негативные стереотипы по отношению к определенным социальным группам. (как уже упоминалось).

- Вам может быть интересно: «Стереотипы, предрассудки и дискриминация: почему мы должны избегать предубеждений?»

Почему мы применяем иллюзорную корреляцию?

Как мы видели, с одной стороны, функция эвристики заключается в упрощении нашей задачи при решении проблемы или анализе ситуации. Однако иногда в результате возникают эти ошибки, как было бы в случае иллюзорной корреляции.

Но почему мы делаем эту ошибку или когнитивную предвзятость? Когнитивные предубеждения часто действуют бессознательно и автоматически или потому, что мы необъективная обработка информации (по еще более глубоким причинам) или потому, что наш разум хочет сэкономить на ментальных ресурсах; этот второй случай объяснил бы происхождение стереотипов.

Для людей (или, по крайней мере, для нашего разума) гораздо легче (что неправильно, справедливо или логично) думать, что «все люди коллективного« X »или социальной категории такие», чем думать, что «Пепе такой, Хуан такой, Паула такая…».

Таким образом, это был бы механизм экономии ресурсов, хотя, по логике вещей, в него также вмешиваются другие факторы: расизм, социальное наследие, ложные убеждения, тип личности каждого и т. Д.

-

-

June 27 2013, 22:01

- Еда

- Животные

- Cancel

Иллюзорная корреляция

Возможно, явление иллюзорной корреляции будет легче понять, если назвать его словами «иллюзия связи», а суть иллюзорной корреляции заключается в том, что человек по той или иной причине видит связь между параметрами, свойствами, явлениями, которой на самом деле нет. Обычно иллюзорная корреляция наблюдается в паре «свойство — признак наличия этого свойства». Например, если человек считает, что цвет волос может говорить о степени умственного развития человека, а жесткость волос — о жесткости характера, то речь идет как раз об иллюзорной корреляции. На самом же деле, понятно, никакой связи между цветом волос и интеллектом или между жесткостью волос и характером нет.

Экспериментально явление иллюзорной корреляции впервые исследовал Лорен Чепман (кстати, это однофамилец нашего знаменитого, хотя и провалившегося агента-нелегала Анны Чапман) еще в 1967 году. И именно этот исследователь ввел сам термин «иллюзорная корреляция».

Исследование проводилось так.

Испытуемым в течение определенного времени предъявлялись (проецировались на экран) пары слов, например, «бекон — яйца». Пары составлялись следующим образом: левым словом оказывалось одно из следующих четырех слов: бекон, лев, бутоны, лодка, а правым — одно из следующих трех слов: яйца, тигр, тетрадь.

Таким образом испытуемому предъявлялось 12 пар слов: «бекон — яйца», «бекон — тигр», «бекон — тетрадь» и т.д. Причем эти пары слов предъявлялись много раз и чередовались в случайном порядке, но каждая пара предъявлялась равное количество раз.

Затем испытуемых просили оценить частоту появления каждой пары слов. И это ключевой момент эксперимента.

Что же в итоге? … Читаем дальше?

Неточное восприятие взаимосвязи между двумя не связанными между собой событиями

В психологии, иллюзорная корреляция — это явление восприятия взаимосвязи между переменными (обычно людьми, событиями или поведением), даже если такой взаимосвязи не существует. Может образоваться ложная ассоциация, потому что редкие или новые события более заметны и поэтому имеют тенденцию привлекать внимание. Это явление является одним из способов формирования и сохранения стереотипов. Гамильтон и Роуз (1980) обнаружили, что стереотипы могут заставить людей ожидать, что определенные группы и признаки подходят друг другу, а затем переоценить частоту с которыми на самом деле возникают эти корреляции. Эти стереотипы можно усвоить и сохранить без какого-либо фактического контакта между держателем стереотипа и группой, к которой он относится.

Содержание

- 1 История

- 2 Пример

- 3 Теории

- 3.1 Общая теория

- 3.2 Обработка информации

- 3.3 Объем рабочей памяти

- 3.4 Теория внимания при обучении

- 3.5 Влияние обучения

- 3.6 Возраст

- 3.7 Явные и неявные установки

- 3.8 Структура парадигмы

- 4 См. Также

- 5 Ссылки

- 5.1 Примечания

- 5.2 Источники

История

«Иллюзорная корреляция» была первоначально изобретена Чепменом и Чепменом (1967) для описания склонности людей переоценивать отношения между двумя группами, когда представлена отличительная и необычная информация. Эта концепция была использована для того, чтобы поставить под сомнение утверждения об объективных знаниях в клинической психологии посредством опровержения Чапмансом широко используемых клиницистами симптомов гомосексуализма в тестах Роршаха.

Пример

Дэвид Гамильтон и Роберт Гиффорд (1976) провели серию экспериментов, которые продемонстрировали, как стереотипные представления о меньшинствах могут возникать из процессов иллюзорной корреляции. Чтобы проверить свою гипотезу, Гамильтон и Гиффорд попросили участников исследования прочитать серию предложений, описывающих желаемое или нежелательное поведение, которые были отнесены либо к группе A (большинство), либо к группе B (меньшинство). Были использованы абстрактные группы, чтобы никакие ранее установленные стереотипы не влияли на результаты. Большинство предложений были связаны с Группой A, а оставшиеся несколько — с Группой B. Следующая таблица суммирует предоставленную информацию.

| Поведение | Группа A (большинство) | Группа B (меньшинство) | Всего |

|---|---|---|---|

| Желательно | 18 (69%) | 9 (69%) | 27 |

| Нежелательно | 8 (30%) | 4 (30%) | 12 |

| Всего | 26 | 13 | 39 |

В каждой группе было одинаковое соотношение положительного и отрицательного поведения, поэтому реальной связи между поведением и членством в группе не было. Результаты исследования показывают, что положительное, желательное поведение не считалось отличительным, поэтому люди были точны в своих ассоциациях. С другой стороны, когда в предложениях было представлено характерное нежелательное поведение, участники переоценили, насколько группа меньшинства проявляла такое поведение.

Параллельный эффект возникает, когда люди судят о двух событиях, таких как боль и плохое. погода, коррелированы. Они в значительной степени полагаются на относительно небольшое количество случаев, когда два события происходят вместе. Люди уделяют относительно мало внимания другим видам наблюдения (без боли или хорошей погоды).

Теории

Общая теория

Большинство объяснений иллюзорной корреляции связаны с психологическими эвристика : кратчайшие пути обработки информации, лежащие в основе многих человеческих суждений. Один из них — доступность : легкость, с которой идея приходит в голову. Доступность часто используется для оценки вероятности события или частоты его возникновения. Это может привести к иллюзорной корреляции, потому что некоторые пары могут легко и ярко прийти в голову, даже если они не особенно часты.

Обработка информации

Мартин Хилберт (2012) предлагает механизм обработки информации, который предполагает зашумленное преобразование объективных наблюдений в субъективные суждения. Теория определяет шум как смешение этих наблюдений во время извлечения из памяти. Согласно модели, лежащие в основе познания или субъективные суждения идентичны шуму или объективным наблюдениям, которые могут привести к самоуверенности или так называемой предвзятости к консерватизму — когда их спрашивают о поведении, участники недооценивают большинство или большую группу и переоценивают меньшинство или меньшую группу. Эти результаты — иллюзорные корреляции.

Объем рабочей памяти

В экспериментальном исследовании, проведенном Eder, Fiedler и Hamm-Eder (2011), влияние емкости рабочей памяти на иллюзорные корреляции было исследованы. Сначала они изучили индивидуальные различия в рабочей памяти, а затем попытались выяснить, влияет ли это на формирование иллюзорных корреляций. Они обнаружили, что люди с более высокой емкостью рабочей памяти смотрят на представителей меньшинств более положительно, чем на людей с более низкой емкостью рабочей памяти. Во втором эксперименте авторы изучили влияние нагрузки на память в рабочей памяти на иллюзорные корреляции. Они обнаружили, что повышенная нагрузка на рабочую память приводит к увеличению распространенности иллюзорных корреляций. Эксперимент был разработан специально для проверки рабочей памяти, а не для существенной стимуляции памяти. Это означает, что развитие иллюзорных корреляций было вызвано дефицитом центральных когнитивных ресурсов, вызванным нагрузкой на рабочую память, а не выборочным воспоминанием.

Теория обучения с вниманием

Теория обучения с вниманием предлагает эти особенности сначала изучаются особенности групп большинства, а затем — особенности групп меньшинств. Это приводит к попытке отличить группу меньшинства от большинства, что приводит к более быстрому изучению этих различий. Теория внимания также утверждает, что вместо формирования одного стереотипа в отношении группы меньшинства формируются два стереотипа, один для большинства и один для меньшинства.

Эффект обучения

Исследование был проведен, чтобы исследовать, повлияет ли усиленное обучение на иллюзорные корреляции. Было обнаружено, что информирование людей о том, как происходит иллюзорная корреляция, привело к снижению частоты иллюзорных корреляций.

Возраст

Джонсон и Джейкобс (2003) провели эксперимент, чтобы увидеть, как рано люди начинают формируя иллюзорные корреляции. Дети 2 и 5 классов подвергались воздействию типичной парадигмы иллюзорной корреляции, чтобы увидеть, связаны ли отрицательные атрибуты с группой меньшинства. Авторы обнаружили, что обе группы сформировали иллюзорные корреляции.

Исследование также показало, что дети создают иллюзорные корреляции. В своем эксперименте дети 1, 3, 5 и 7 классов и взрослые смотрели на одну и ту же парадигму иллюзорной корреляции. Исследование показало, что дети действительно создают значительные иллюзорные корреляции, но эти корреляции были слабее, чем у взрослых. Во втором исследовании использовались группы фигур разного цвета. Формирование иллюзорной корреляции продолжалось, показывая, что социальные стимулы не являются необходимыми для создания этих корреляций.

Явные и неявные отношения

В двух исследованиях, проведенных Рэтлиффом и Носеком, изучались, влияют ли явные и неявные отношения иллюзорные корреляции. В одном исследовании у Рэтлиффа и Носека было две группы: одна составляла большинство, а другая — меньшинство. Затем у них было три группы участников, все с чтениями о двух группах. Одна группа участников получила в подавляющем большинстве случаев чтения в пользу большинства, одна — в пользу меньшинств, а третья получила нейтральные оценки. Группы, которые придерживались взглядов сторонников большинства и меньшинств, явно и неявно поддерживали свои соответствующие группы сторонников. Группа, придерживавшаяся нейтральных оценок, явно, но не косвенно, отдавала предпочтение большинству. Второе исследование было аналогичным, но вместо чтения были показаны изображения поведения, и участники написали предложение, описывающее поведение, которое они видели на представленных изображениях. Результаты обоих исследований подтвердили аргумент авторов о том, что различия, обнаруженные между явными и неявными установками, являются результатом интерпретации ковариации и вынесения суждений, основанных на этих интерпретациях (явных), а не просто учете ковариации (неявные).

Структура парадигмы

Berndsen et al. (1999) хотели определить, может ли структура проверки иллюзорных корреляций привести к формированию иллюзорных корреляций. Гипотеза заключалась в том, что определение тестовых переменных как Группа A и Группа B могло заставить участников искать различия между группами, что приводило к созданию иллюзорных корреляций. Был поставлен эксперимент, в котором одной группе участников сказали, что это группа A и группа B, а другой группе участников были предоставлены группы, обозначенные как студенты, которые закончили обучение в 1993 или 1994 годах. Это исследование показало, что иллюзорные корреляции были более вероятными. были созданы, когда группы были Группой A и B по сравнению с учениками класса 1993 года или класса 1994 года.

См. также

- Апофения

- Иллюзия кластеризации

- Когнитивная ошибка

- Ошибка подтверждения

- Cum hoc ergo propter hoc

- Ошибка наблюдателя

- Эффект ожидания наблюдателя

- Парейдолия

- Post hoc ergo propter hoc

- Радикальный бихевиоризм

- Эффект субъективного ожидания

- Суеверие

- Тонкие срезы

- Ошибка типа I

- Ложная связь

Ссылки

Примечания

Источники

Иллюзорная корреляция (англ. (b) illusory correlation) — когнитивное искажение (b) , преувеличенное тесной связью между переменными, которая в реальности или не существует, или значительно меньше, чем предполагается. Типичным примером могут служить приписывание группе этнического меньшинства отрицательных качеств. Иллюзорная корреляция считается одним из способов формирования стереотипов (b) .

Феномен иллюзорной корреляции чаще всего наблюдается, когда события необычные, заметные и бросаются в глаза.

Классическое исследование

Иллюзорная корреляция впервые[источник не указан 2429 дней] была обнаружена в ходе экспериментов Чэпмен и Чэпмен (Chapman and Chapman) (1967). Понятием «иллюзорная корреляция» они обозначили тенденцию людей переоценивать связь между двумя группами, когда представлена отличительная и необычная информация.

В ходе их эксперимента испытуемым, не имеющим медицинской подготовки, предлагалась информация о гипотетических душевнобольных. Затем им предлагалось оценить частоту, с который каждый диагноз (например, паранойя) сопровождался особенностями рисунка (например, большие глаза). В ходе эксперимента выяснилось, что испытуемые преувеличивали частоту совпадения естественных ассоциаций (большие глаза — паранойя). Данные эксперимента подвергли сомнению состоятельность проективных методик (b) как психодиагностического инструмента[1][2].

Исследование роли иллюзорной корреляции в формировании стереотипов

Как показали исследования Дэвида Гамильтона и Роберта Гиффорда (1976), иллюзорные корреляции могут быть источниками стереотипных убеждений в отношении меньшинств. В ходе эксперимента они показывали испытуемым слайды, на которых были изображены различные люди, принадлежащие к группе А или Б, и говорили, что те делали нечто желательное или нежелательное. Было показано в 2 раза больше членов группы А, чем группы Б, но обе группы совершали девять желательных поступков на четыре нежелательных. Поскольку члены группы Б и их нежелательные действия появлялись реже, то их одновременное упоминание было необычной ситуацией, которая привлекала внимание людей. Испытуемые переоценили частоту совершения нежелательных поступков «представителями меньшинства» (членами группы Б) и дали группе Б более жесткую оценку. Дэвид Гамильтон и Роберт Гиффорд пришли к выводу, что иллюзорные корреляции порождают расовые стереотипы.[3]

Гамильтон и Роуз (1980) обнаружили также, что стереотипы (b) могут привести к ожиданию от некоторых групп определённых черт, а затем к переоценке частоты, с которой эти корреляции происходят на самом деле.[4]

Теоретическое обоснование

Большинство исследователей полагают, что источником иллюзорной корреляции являются психологические эвристики, в частности эвристика доступности. Эвристика доступности — это интуитивный процесс оценки вероятности или частоты события по тому, насколько легко приходят на ум схожие события. Как полагают Д. Канеман и А. Тверски, доступность является естественной причиной иллюзорной корреляции, поскольку в рамках этой эвристики человек будет считать более связанными между собой события, которые ему легче представить вместе.[5]

Иллюзорная корреляция связана также с таким когнитивным искажением (b) , как «предвзятость подтверждения (b) » (тенденция интерпретировать информацию таким образом, чтобы подтвердить уже имеющуюся).

Обработка информации

Существует модель обработки информации, которая предполагает шумовое преобразование объективных (b) наблюдений в субъективные (b) суждения (b) . Теория определяет шум (b) как смешение этих наблюдений во время извлечения из памяти (b) [6]. Согласно модели, лежащие в основе познания или субъективные суждения идентичны шуму или объективным наблюдениям, которые могут привести к чрезмерной уверенности или тому, что известно как предвзятость (b) консерватизма (b) — когда участников спрашивают о поведении, они недооценивают большинство или большую группу и переоценивают меньшинство или меньшую группу. Эти результаты являются иллюзорными корреляциями.

Объем рабочей памяти

Также было исследовано влияние объема рабочей памяти (b) на формирование иллюзорных корреляций. Изучив индивидуальные различия в рабочей памяти, учёные обнаружили, что люди с более высоким объемом рабочей памяти смотрели на членов меньшей группы более позитивно, чем люди с более низким объемом рабочей памяти. Во втором эксперименте авторы изучали влияние нагрузки на рабочую память (b) на иллюзорные корреляции. Они обнаружили, что повышенная нагрузка на рабочую память приводит к увеличению распространенности иллюзорных корреляций. Эксперимент был разработан специально для проверки рабочей памяти, а нестимульной (b) памяти. Это означает, что появление иллюзорных корреляций было вызвано дефицитом центральных когнитивных ресурсов, вызванным нагрузкой на рабочую память, а не избирательными воспоминаниями (b) [7].

Теория внимания

Теория внимания в обучении предполагает, что сначала изучаются особенности групп большинства (b) , а затем особенности групп меньшинств (b) . Это приводит к попытке отличить меньшинство от большинства, что приводит к более быстрому усвоению этих различий[8]. Теория внимания также утверждает, что вместо формирования одного стереотипа (b) относительно группы меньшинства формируются два стереотипа, один для большинства и один для меньшинства. Также в ходе исследований было обнаружено, что обучение людей тому, как происходит иллюзорная корреляция, приводит к снижению частоты иллюзорных корреляций[9].

См. также

- Когнитивное искажение (b)

- Склонность к подтверждению своей точки зрения (b)

- Апофения (b)

- Иллюзия кластеризации (b)

- Ложная зависимость (b)

- Парейдолия (b)

- Суеверие (b)

- Ошибки первого и второго рода (b)

Примечания

- ↑ LOREN J. CHAPMAN, JEAN P. CHAPMAN. Genesis of popular but erroneous psychodiagnostic observations. (англ.) // Journal of Abnormal Psychology. — 1967-06-01. — Т. 72, вып. 3. — С. 193–204. — doi (b) :10.1037/h0024670.

- ↑ Loren J. Chapman, Jean P. Chapman. Illusory correlation as an obstacle to the use of valid psychodiagnostic signs. (англ.) // Journal of Abnormal Psychology. — 1969-06-01. — Т. 74, вып. 3. — С. 271–280. — doi (b) :10.1037/h0027592.

- ↑ David L. Hamilton, Robert K. Gifford. Illusory correlation in interpersonal perception: A cognitive basis of stereotypic judgments // Journal of Experimental Social Psychology. — 1976-01-01. — Т. 12, вып. 4. — С. 392–407. — doi (b) :10.1016/S0022-1031(76)80006-6. Архивировано 14 октября 2019 года.

- ↑ David L. Hamilton, Terrence L. Rose. Illusory correlation and the maintenance of stereotypic beliefs. (англ.) // Journal of Personality and Social Psychology. — 1980-11-01. — Т. 39, вып. 5. — С. 832–845. — doi (b) :10.1037/0022-3514.39.5.832.

- ↑ Канеман Д., Словик П., Тверски А. Принятие решений в неопределенности: Правила и предубеждения. — Харьков: Гуманитарный центр, 2005. — 632 с. — ISBN 966-8324-14-5.

- ↑ Hilbert, Martin (2012). «Toward a synthesis of cognitive biases: How noisy information processing can bias human decision making»Архивная копия от 9 декабря 2020 на Wayback Machine (b) (PDF). Psychological Bulletin. 138 (2): 211–237.

- ↑ Eder, Andreas B.; Fiedler, Klaus; Hamm-Eder, Silke (2011). «Illusory correlations revisited: The role of pseudocontingencies and working-memory capacity». The Quarterly Journal of Experimental Psychology. 64 (3): 517–532.

- ↑ Sherman, Jeffrey W.; Kruschke, John K.; Sherman, Steven J.; Percy, Elise J.; Petrocelli, John V.; Conrey, Frederica R. (2009). «Attentional processes in stereotype formation: A common model for category accentuation and illusory correlation» (PDF)Архивная копия от 21 ноября 2020 на Wayback Machine (b) . Journal of Personality and Social Psychology. 96 (2): 305–323.

- ↑ Murphy, Robin A.; Schmeer, Stefanie; Vallée-Tourangeau, Frédéric; Mondragón, Esther; Hilton, Denis (2011). «Making the illusory correlation effect appear and then disappear: The effects of increased learning». The Quarterly Journal of Experimental Psychology. 64 (1): 24–40.

Ссылки

- Hamilton, David L.; Rose, Terrence L. (1980). «Illusory correlation and the maintenance of stereotypic beliefs». Journal of Personality and Social Psychology39 (5): 832—845. doi:10.1037/0022-3514.39.5.832

- Chapman, Loren J. Chapman, Jean P;Genesis of popular but erroneouus psychodiagnostic observations.Journal of Abnormal Psychology, Vol 72(3), 1967, 193—204 https://dx.doi.org/10.1037/h0024670

- Chapman, Loren J. Chapman, Jean P. (1969). «Illusory Correlation as an Obstacle to the Use of Valid Psychodiagnostic Signs». Journal of Abnormal Psychology74 (3): 271—280. doi:10.1037/h0027592

На протяжении веков люди обвиняли полнолуние во многих грехах, в частности, считали его причиной странного, девиантного поведения. В средневековье процветали истории о том, как полная луна превращает людей в оборотней. В XVIII веке бытовало мнение, что полнолуние может вызвать эпилепсию и лихорадку. Даже Шекспир в своей пьесе «Отелло» упоминает этот известный миф:

Отелло

Виновно отклонение луны:

Она как раз приблизилась к земле,

И у людей мутится разум.

Все эти казалось бы фантастические истории находят отражение в нашем языке и сейчас: например, слово «лунатик» (т.е. человек, который совершает какие-либо действия в состоянии сна) происходит от латинского корня «luna».

В XXI веке мы уже не верим мифам, опираясь в своих суждениях на разум и научно доказанные факты. Люди больше не обвиняют фазы Луны в болезнях и недомоганиях. Тем не менее, даже сегодня порой можно услышать, как кто-то именно влиянием полнолуния объясняет безумное поведение. Например, когда в психиатрической больнице начинается «аврал», медсестры часто говорят: «Должно быть, сегодня полнолуние».

- 8 типичных ошибок мыслительного процесса

Почему так происходит: наука vs. мифы

Между тем, существует не так много доказательств того, что полная фаза Луны действительно влияет на наше поведение. Анализ более чем 30 исследований показал, что нет никакой корреляции между фазами Луны и выигрышами в казино, количеством госпитализированных, числом самоубийств или дорожно-транспортных происшествий, уровнем преступности и многими другими показателями.

Но вот что любопытно: хотя все факты говорят об обратном, проведенное в 2005 году исследование показало, что 7 из 10 медсестер по-прежнему верят в миф о том, что полнолуние приводит к хаосу и странному поведению больных психиатрической клиники. По данным эксперимента, подавляющее большинство сотрудниц больницы (69 %!) верят во влияние полной фазы Луны на количество госпитализированных.

Не стоит думать, что медсестры, которые клянутся, что полнолуние вызывает странное поведение, глупы и поэтому верят во всякую ерунду. Они просто стали жертвами распространенной психологической ошибки, которую совершают многие из нас. Специалисты именуют этот небольшой «сбой» в работе нашего мозга «иллюзорными корреляциями» (illusory correlation).

- Когнитивная психология: Почему мы верим заблуждениям?

Как мы обманываем себя, не осознавая этого

Иллюзорная корреляция возникает в тех случаях, когда мы ошибочно придаем повышенное значение одному элементу и при этом игнорируем все другие. Представьте, что вы приехали в большой незнакомый город, спускаетесь в метро и… вдруг кто-то «подрезает» вас перед самым входом в вагон. Добравшись до нужной станции, вы решаете пообедать и заходите в ближайший ресторан, но… официант открыто хамит вам. На улице вы понимаете, что потерялись, спрашиваете дорогу у прохожего и … вам показывают неверное направление. Приехав домой, вы, скорее всего, будете рассказывать родственникам о том, какие неудачи постигли вас в путешествии (еще бы, вы ведь запомнили только эту «полосу невезения»!), доказывать, что обитатели мегаполисов грубы и невоспитаны.

Однако в своем рассказе вы, скорее всего, забудете упомянуть про вкусную еду, которую попробовали в ресторане, про сотни других людей в метро, которые не толкали вас на платформе. Все эти мелочи были так незаметны, что мы не придаем им никакого значения, они даже не получают статус событий в нашей жизни. Это, скорее, «не-события». В результате получается, что легче запомнить, когда кто-то нахамил вам, чем когда вы вкусно пообедали или благополучно зашли в вагон метро.

В игру вступает наука о мозге

Сотни психологических исследований доказали, что мы склонны переоценивать важность событий, которые легко запоминаются, и недооценивать те моменты жизни, которые сложно восстановить в памяти. Принцип работы нашего мозга в этом случае прост: чем легче событие запомнилось, тем сильнее будет связь между ним и другим событием. Но на самом деле данные явления могут быть слабо связаны или не связаны друг с другом вообще.

В психологии этот феномен называется «эвристика доступности» (availability heuristic). Чем легче вспоминается какой-то момент нашей жизни (чем более он доступен), тем больше вероятность того, что мы переоценим его значение.

Иллюзорная корреляция — это своего рода сочетание эвристики доступности и такого когнитивного искажения как «предвзятость подтверждения» (тенденция интерпретировать информацию таким образом, чтобы подтвердить имеющиеся концепции).

Вы можете легко вспомнить какой-то случай (эвристика доступности) и поэтому начинаете думать, что такие случаи повторяются часто и даже складываются в определенную тенденцию. Когда это произойдет снова (как, например, полнолуние в случае с медсёстрами), вы сразу свяжете два явления и подтвердите свои же догадки (предвзятость подтверждения).

Иллюзорная корреляция — это склонность «видеть» множество ассоциаций, которых нет

- 5 когнитивных предубеждений, о которых должен знать каждый маркетолог

Как распознать иллюзорную корреляцию?

Чтобы определить, где ваш мозг дал «сбой» и защитить себя от воздействия иллюзорных корреляций, можно использовать таблицу случайностей (contingency table), которая поможет определить правомерность ваших суждений и реальную значимость событий.

Вспомним пример с полнолунием:

Клетка А: полнолуние и аврал в психиатрической больнице. Два явления представляют собой хорошо запоминающееся сочетание, поэтому мы в будущем будем переоценивать их значение.

Клетка B: полнолуние и затишье в больнице. Ничего особенного не происходит («не-событие»). Нам будет довольно трудно вспомнить эту ночь, поэтому мы склонны игнорировать данную ячейку.

Клетка C: полнолуния нет, но в больнице аврал. В этой ситуации медсестры просто скажут в конце смены: «Суматошная ночь на работе…».

Клетка D: полнолуния по-прежнему нет, и пациенты ведут себя спокойно. Это снова пример «не-события»: ничего запоминающегося не происходит, поэтому мы проигнорируем эту ночь.

Таблица случайностей демонстрирует тот алгоритм, по которому медсестры анализируют ситуацию во время полнолуния. Они могут быстро вспомнить ту ночь, когда в полнолуние больница была переполнена, но совершенно не учитывают (просто забывают) те многочисленные смены, когда в полнолуние пациенты вели себя обычным образом. Их мозг легко «выдает» информацию об авралах во время полнолуния, именно поэтому они уверены, что эти два события связаны.

Данную таблицу из книги «50 великих мифов популярной психологии» («50 Great Myths of Popular Psychology») можно адаптировать для любых жизненных ситуаций. В большинстве случаев мы уделяем слишком много внимания клетке А, но почти не замечаем клетку В, что может привести к иллюзорной корреляции. Использование всех четырех клеток позволяет вам вычислять реальную корреляцию между двумя событиями и не поддаваться влиянию известных мифов, таких как «эффект полнолуния».

- Искажение реальности или Почему наш мир не такой, каким кажется

Как исправить ошибки нашего мозга?

Оказывается, мы проводим иллюзорные корреляции во многих сферах жизни: Все слышали истории успеха Билла Гейтса (Bill Gates) или Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg), которые бросили колледж, чтобы начать бизнес, принесший им миллиарды. Мы придаем повышенное значение этим случаям, обсуждаем их с друзьями и знакомыми. Между тем, вы никогда не услышите о тех нерадивых учениках, которые не добились успеха и не создали всемирно известных компаний. В потоке информации мы улавливаем только самые экстраординарные случаи, собираем «сливки», игнорируя при этом сотни или даже тысячи историй людей, бросивших колледж, но не уложившихся в парадигму успеха.